浅谈钢结构施工现场安全管控要点

李萧 段江华 张彬

摘要:随着建筑行业的发展,钢结构在建筑工程中日益增多,在钢结构的施工过程中安全管理至关重要。本文根据昆明恒隆广场项目安全生产管理经验,从临边、洞口、高处作业的防护、起重吊装、动火作业注意事项、临时用电管控要点、警示标志和警戒线的使用等方面具体阐述如何来保障钢结构施工的安全。

关键词:钢结构;施工现场;安全管理

前言

钢结构建筑以重量轻、强度高、抗震性能好、能合理布置功能区域、综合造价低、施工工期短的特点,被广泛应用于我国建筑中。钢结构施工具有以下特点:(1)、钢结构施工工期短、立體交叉作业多、吊装重型构件频繁。(2)、施工作业人员在整个安装过程中基本处于高空作业状态。(3)、现场施工构件和机具、材料及各种安全防护设施均需吊运。(4)、人员素质参差不齐,安全意识相当匮乏等特点。

述几点给钢结构工程施工的安全管理带来了许多困难,采取针对性的安全管控措施能有效降低安全事故的发生。本文根据昆明恒隆广场项目安全生产管理经验,从钢结构施工过程中的临边、洞口、高处作业的防护、起重吊装作业、动火作业注意事项、临时用电安全管控、警示标志和警戒线的使用等方面具体阐述如何保障钢结构施工现场的安全。

1 临边、洞口安全防护管控要点

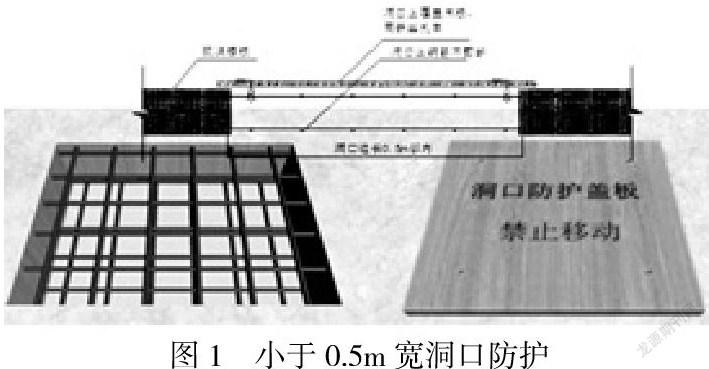

1.洞口边长在0.5m以内时:楼板配筋不要切断,用木板覆盖洞口,盖板上喷绘“洞口防护盖板,禁止移动”字样并固定,见图1所示。

2.洞口边长在1.5m以内时:洞口四周用钢管搭设防护栏杆(立杆四根,水平杆三道),外侧钉踢脚板,洞口内满铺脚手板,并且在上面放置“洞口防护盖板,禁止挪动”安全标志,防护见图2所示。

3.边长大于1.5m的洞口、电梯井口,每隔两层挂设阻燃型大平网(地上首层平网上覆盖阻燃型密目式安全网)。洞口临边防护确保了作业人员的安全,洞口内的平网起到了防止上层物料坠落伤及下层人员的作用。防护做法见图3所示。

2 高处作业安全管控要点

2.1 防坠器的设置

为防止高处坠落,操作人员在进行高处作业时,必须使用双钩安全带。由于钢结构施工时活动范围广,采用单钩普通安全带很难满足施工要求,尽可能采用带有速差自控器(也称速差器或防坠器或防坠缓冲器)的双钩安全带。

在吊装及安装钢柱时,为了保证工人在安全状态下摘除吊装使用的钢丝绳。在吊钩处增挂安全绳道、高度主要根据现场情况确定,用于悬挂安全带上的防坠器。人员攀登钢爬梯时,采用坠落自锁装置,解决钢爬梯无保护的问题。自锁装置使用时应注意不能装反;人员攀爬时,自锁装置始终随施工人员同行。过程中必须将安全带挂在防坠器的挂钩上,避免发生坠落事故。

2.2 安全绳的设置

1.安全绳的设置主要有利于高空钢梁施工的临边防护。

2.立杆主要是由规格为中48x 3.6mm的钢管、直径为6mm的圆钢拉结件及底座组成。

3.立杆与底座之间除焊接固定以外,还应有相应的加固措施。

2.3 钢爬梯的设置

1.登高爬梯用于钢柱吊装、校正过程中施工人员登高之用。

2.此爬梯为可组装型登高爬梯,可做防坠器垂直登高爬梯使用,也可做护笼式登高爬梯使用。

3.爬梯梯梁及踏棍分别采用L30mm*4mm* 3000mm的角钢及Φ16圆钢塞焊而成。

4.单副爬梯长度以3m为宜,登高爬梯内侧净宽以450mm为宜,踏棍间距以280mm为宜。

3 钢结构起重、吊装安全管控要点

3.1 吊装作业安全防护要点

1.在钢结构安装施工中,应尽量在地面上完成钢结构部件组装工作及涂装工作,减少高空作业量。

2.保证吊装操作人员持证上岗;保证吊车司机与信号工之间的信号统一。

3.在吊装之时将吊车支腿完全伸出,保证吊车稳定性。

4 钢结构施工现场动火作业安全管控要点

钢结构施工现场由于设备繁多,环境复杂,施工现场往往存在着许多易燃易爆物品,火灾事故和爆炸事故一旦发生往往会造成严重的、不可挽回的后果。因此,对现场进行有效的防火防爆措施也是十分必要的。

5钢结构施工现场警示标志和警戒线的使用

钢结构施工过程中除在钢梁、钢柱上悬挂安全绳外,在临边防护没有及时跟上时应在楼层临边、洞口设置红白相间的警戒线,并在临边楼层处设置警示标志(高处作业必须挂好安全带或安全标语、口号等)。

6 结束语

综上所述,钢结构施工现场安全管理虽然复杂多变,如果我们能针对施工过程中的主要环节加强控制和检查,做到精细化、规范化管理,这样才能保证钢结构施工过程的顺利进行,消除各种意外事故及不利影响,将事故发生的概率降低到合理水平,保证工程顺利实施。

参考文献:

[1]李景法,韩伟.浅谈建筑施工安全管理.(中外企业家)2011年13期.

[2]王丽,汪立喜,苏志强.浅谈施工现场安全管理.(科技信息)2012年16期.

[3]张继喜.关于加强钢结构施工安全控制管理[J].江西建材,2015(05):270.

[4]郁祖达.钢结构工程施工中的安全防护要点.[J].管理观察.2009(14):279

[5]《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005),中华人民共和国建设部,北京:中国建筑工业出版社,2005

作者简介:李萧(1994-),男,大学本科,助理工程师。