韩江:以诗意探讨人类悲剧

林小文

图/受访者提供

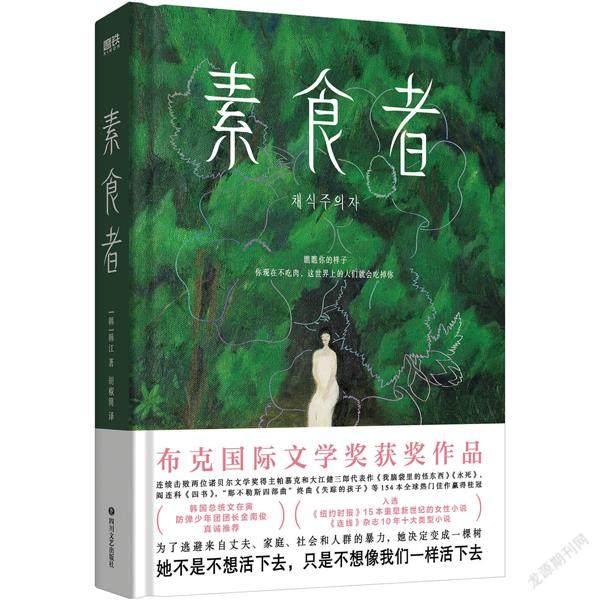

2016年,韩国女作家韩江以2004年完成的一部小说《素食者》获得国际布克奖,成为首位获得该奖项的韩国作家。《素食者》的人物不多,故事也不复杂,却是一部需要勇气才能一口气读完的作品。

韩江1970年出生于韩国光州的一个文学世家:她的父亲韩胜源是韩国著名的作家,兄弟与丈夫也都从事文学工作,她在一次采访中透露,自己的一双儿女也在尝试写作。

她于1993年开始发表诗歌,赶上了韩国女性文学的浪潮,顺利进入韩国文坛,近年来一直颇为活跃。有韩国文学评论家评价韩江的小说,“行文如诗,探究的是人类最根本的悲剧与伤痕;她潜心研究的是绝望至极中才可以感受到的那束微弱救赎之光。”

《素食者》2013年在中国出版。2021年再版后,连续几周登上豆瓣“小说一周热门榜”第一。除了《素食者》,韩江还因为2014年出版的小说《少年来了》广受好评。这部作品细腻展现了一位因与军政府对抗而去世的中学生东浩和身边人物的内心世界。这部小说看似与《素食者》不同,叙事性更强,并且以介入历史的姿态直陈对韩国社会的看法。但若仔细考察两部小说,读者也不难发现,相隔十年,韩江一直没有放弃对人类暴力的质问。

《素食者》是韩江文学创作生涯第一个十年的代表作。小说分为三个部分,以三个人的视角展现了女主人公英惠不同的人生阶段,又因为各自的立场不同,表达了完全不一样的情感。但这位被描述的女性却始终没有发出自己真正的声音,成为一位“失语者”。

在第一个故事中,英惠的丈夫直言不讳地讲出英惠“发疯”的过程,她想要成为植物一样的存在,从不吃肉开始渐渐走向自毁,整个过程里他全然像是“受害者”,认为自己“高性价比”的婚姻生活被妻子的疯狂毁灭了,却几乎看不出任何的爱意。

第二个故事中,陷入中年危机的艺术家姐夫被英惠的怪异吸引了,他以创作的名义将欲望投射在英惠身上,整个过程中,英惠哪怕被姐姐误解,也没有讲出一句解释的话……

最终,在被丈夫离弃后,小说在姐姐仁惠的叙述中结束,而英惠则奄奄一息地躺在疗养院里,依旧一言不发。

2013年这部作品在中国出版时,因为这种表面的荒诞和暴戾遭受了一些负面评价。有网友在豆瓣网批评这部作品无病呻吟,其中乱伦和精神错乱的情节过于冒犯读者。但八年過去,这部作品再度在中国出版,却得到了与当年截然不同的评价。

好的小说家在一定意义上是好的预言家,《素食者》面世已经17年了,不同代际的读者可以从中看出不同时代的问题。年轻一代的读者在其中读出对人类无差别暴力的谴责,以及女性无声却坚定的反抗。有读者在社交媒体写道:“(《素食者》)是极致的暴力与美,也是极致的压抑与解放。”

初看之下,读者也许会觉得英惠荒诞,明明过着平淡如水的生活,为何突然“发疯”。但代入英惠的角色,则可能会有不同的理解,最初她仅仅因为血腥的气味选择不吃肉,就冒犯到了丈夫,后者不愿意自己的妻子在同事聚餐时表现出所谓的怪异;之后英惠的父亲经常当着全家人的面以暴力强迫女儿吃肉,仅仅因为女儿冒犯了自己的权威……

韩江作为叙述者几乎不动声色地为我们呈现了英惠的变化,作为一个人,她甚至没有选择成为素食者的权利,生命力于是越来越弱。这是一部绝望的女性以“弱”的姿态反抗世界的挽歌,也反思了人类动辄以“疯狂”对女性污名化的历史。

《素食者》的创作几乎可以看作对文学批评研究著作《阁楼上的疯女人》的当代回应。后者曾尖锐地指出父权制社会中文学对女性的刻板描写,认为社会条件往往决定了女性疾病的流行,文学作品历来喜欢描绘受难的女性,而女性总会展现出一种病态的力量。其中对陌生环境的恐惧、厌食症(anorexia)、失语症(aphasia)和失忆症(amnesia)都是这类刻板书写中常见的女性病症。

韩江书写的也是受难的女性,英惠是这些病症的集中体现,但她在以生命的力量反抗强加在自己身上的规训。虽然代价巨大,却很难说她是一个弱者,她以自己的“疯狂”无声地呐喊。

谴责并非韩江写作这本书的最终目的,她将叙述的重点放在小说里的“素食者”英惠和她的姐姐仁惠身上,展现出女性命运深刻的联结。韩江说,小说的最后,英惠奄奄一息但没有死,仁惠守护着妹妹,是全书的关键点。整部小说的问题意识体现在仁惠这样一个矛盾的女性身上——“像是在抗议什么,并且等待回答。”

2021年的冬天,《南方人物周刊》借《素食者》再版的机会采访了韩江。看得出来,采访中的韩江保持了自己一如既往的对公众发言的审慎。她的话虽然不多,却温柔坚定地表达了自己对文学创作和外部世界的独特看法。

《素食者》是我写的长篇小说中最具悲剧性的。现在,我已经从那个世界走出来了,并且正在更进一步地朝着生命靠近。读这本小说的时候,如果把它想成一个寓言,认为它不去寻找答案和结论,而是提出一个问题的话,会更容易理解这个故事。

我很高兴你能把焦点放在两个姐妹身上。这本小说由三个短篇组成,虽然前两篇是由男性说话者展开叙述,但其实这本小说的主角是这对姐妹。虽然她们各自走的路不同,但所感受到的痛苦却是相似的。在小说的最后,奄奄一息的英惠躺在救护车里,但她并没有死。

我希望让英惠活着来结束这个故事。仁惠一直守在妹妹身边,“像是在抗议什么,又像是在等待答案”般地望着窗外的大树。那段文字对我来讲很重要,因为我觉得整本小说探讨的就是一个“像是在抗议什么,并且等待回答”的问题。

这本小说的层次很多,比如人类的暴力和拒绝暴力;对正常与疯狂的提问;我们能够理解谁的问题……其中之一就是女性悲鸣的声音。时隔多年,去年我有机会重读了这本小说,我突然醒悟到层次才是这本小说重要的中心。写小说是一个非常复杂的过程,有时随着时间的推移,自己才能领悟到其中的意义。

在写小说的时候,我会如实地描写身为人类的女性。我的女性身份和作家身份完全没有冲突,我也不认为作为女性作家存在任何局限,因为这里不存在某种普遍的性别。我认为以女性的身份發声、写作和生活是一件很重要的事。这一点深深感动着我。

尽管存在暴力,但人类拥有感受他人痛苦的力量,以及不局限于自己生活的能力。我认为只要我们的内心拥有能够提出疑问的力量,即使看似微弱,希望也不会消失,始终都会存在于我们之间。

经历了这次疫情后,我对气候危机和人类的未来产生了浓厚兴趣,读了很多相关的书,也重新萌生了应该如何生活下去的疑问。这次疫情的确激发了我之后创作关于生命的小说的想法。

托父亲的福,我在书籍的海洋中长大成人,作为作家这是莫大的幸运。但文学是一条必须以非常个人的方式才能踏上的路,所以我在写作时似乎没有受到父亲的影响。无论在哪里,年龄和世代都会给作家带来极大的影响。

翻译是必须承担极大的风险才能移动到另一个世界的方法,因为需要彻底分解故事,再以重新组装的状态呈现给读者。我觉得译者是冒着危险将两个世界连接起来的珍贵存在。我信任我的译者,并深信真心相通。

我不是多产的作家,最近刚出版的小说《不作告别》离上部作品时隔五年之久。不过,我从23岁便开始持续写作,所以在这期间累积了不少作品。我现在对生命很感兴趣,下一本小说会探讨关于生命的问题。