巨细胞病毒 漫长的告别

张雨晨

绘图/ 一张

(一)下城幽灵

伙计,在我介绍这个故事的主角之前,咱们得先明确一件事。

在这个名为“机体”的世界里,其实充满了“非我族类”的家伙,根本不像我那些光鲜亮丽、高高在上的长官们以为的那样“纯净”。

在这个世界的犄角旮旯里,都或明或暗地生存着许许多多不属于我们的异族。虽然作为机体免疫系统的一员,我本该与这些家伙不共戴天。但漫长的演化早就让我,还有那些同样战斗在一线的榆木脑袋“正规军”同事们,都领悟了一些妥协的艺术,对这些混居在我们之中的异类睁一只眼闭一只眼。

只要他们别给我们搞大新闻。

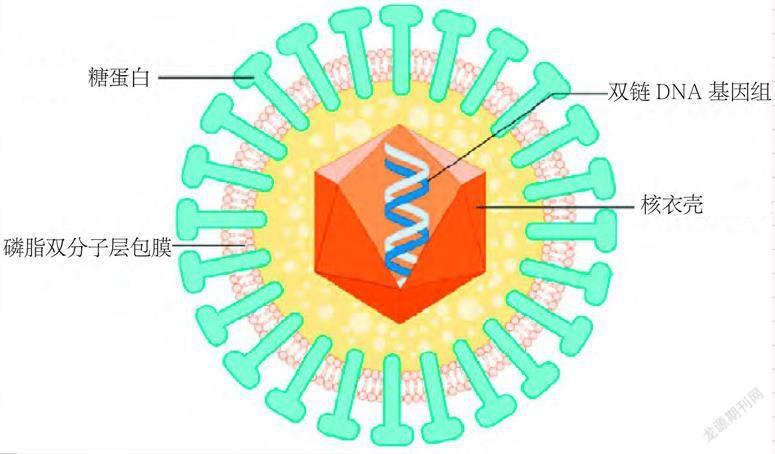

巨细胞病毒结构图

科学知识点

自然杀伤细胞

Natural killer cell,简称NK细胞,是机体免疫系统中一种相对独立的免疫细胞,不依赖系统中其他细胞紧密协助,就能较为独立地完成对目标的选取、记忆与杀伤。可通过贴近目标细胞、分泌穿孔素或肿瘤坏死因子进行非专一性细胞杀伤。在肿瘤免疫监视等功能中扮演重要角色。

科学知识点

定植微生物

大约有500~1000种微生物(病毒不计)在人体表面与内部正常定植,以细菌为主,还有少量真菌和古菌。以目前的研究估计,这些微生物的总数,比人体的细胞数还多出30%左右。这些微生物自人类出生后两年,便与人体形成了基本的共生平衡,并能根据身体部位、年龄阶段、生存状态的分别,进一步发展出带有明显个体差异的生态,其种类、分布、密度和活性都不尽相同。此外,这些体内定植微生物群体的活动与代谢产物,也会影响人体的健康。

巨细胞病毒

Cytomegalovirus,简称CMV,是疱疹病毒科(Herpesviridae)的一个属。天然宿主是灵长类动物,属内的各种病毒能分别感染人类、黑猩猩、红毛猩猩、恒河猴、夜猴等多种灵长类。在临床中,巨细胞病毒一般特指感染人类的人巨细胞病毒(Human cytomegalovirus HGMV),也被称为HHV-5。此外,巨细胞病毒属有一个关系的邻近鼠的巨细胞病毒属,专门感染和灵长类同属灵长总目的啮齿类动物。

和其他疱疹病毒一样,巨细胞病毒是DNA病毒,结构也大同小异,外部是磷脂双分子层包膜( Envelope)内衬由病毒蛋白和mRNA组成的被膜(Tegument),内部则是二十面体的蛋白质衣壳,核心遗传物质是双链DNA,平均直径为150~200nm,在病毒中算是尺寸中等偏大的(作为对比,新冠病毒直径只有80~120nm)。值得一提的是,巨细胞病毒拥有感染人类的病毒中最大的基因组(终240kb),编码数百个蛋白,比如人类巨细胞病毒的不同亚种就可分别编码至少165~208个蛋白。

巨细胞病毒的发现

巨细胞病毒最早是由德国病理学家雨果·里伯特(Hugo Ribbert)于1881年发现。当时他在婴儿的细胞中发现了细胞核增大的細胞。在1956年到1957年间,科学家托马斯·赫克尔·韦勒(Thomas Huckle Weller)等人先后独立分离出了这种病毒,并根据它对细胞的影响将其命名为“巨细胞病毒”。1990年,人类巨细胞病毒基因组初稿发表,是当时最大规模的连续基因组测序。

所以嘛,当我第一次见到巨细胞病毒的时候,其实没太在意。她就像其他疱疹病毒一样,在游离状态时,会用一层夺取自上一个倒霉宿主细胞的包膜将自己的本体裹得严严实实。要不是这层包膜上有一些病毒特有的糖基化蛋白尖刺,一般人猛一看还真没法确定这个囊泡一样的小东西究竟是不是自己人呢。

虽说病毒确实也是我们该警惕的东西,但是说实话,这些幽灵一样的玩意儿实在防不胜防,而且并不总会对人体造成明显的危害。此外我的专长是细胞免疫,对付病毒的主要办法是等病毒感染了细胞以后,再直接用穿孔素“处理”掉被病毒感染的“丧尸细胞”。而我又不像接到指令后的T细胞们那么铁石心肠,对原本的自己人痛下杀手总还是有点顾虑的。

简单来说,巨细胞病毒就像一个披着拼布花斗篷、拖着大包小包的旅行者,除了行李特别多之外,其实没什么特别的。

靠着那一身伪装性很强的花斗篷,巨细胞病毒像幽灵一样混迹于机体内的芸芸众生之中,在机体内悄然扩散,广泛地感染很多细胞。不过即便感染了细胞,她也会倾向于长期处于潜伏隐性感染的状态。在十几亿年的演化中,很多病毒都学会了这样低调行事的生存之道。

对于这样微妙的共存状态,我也是睁一只眼闭一只眼的。

(二)静水暗流

在好长一段日子里,我甚至和巨细胞病毒混成了朋友。

严格来说,是和被她感染的单核细胞同事成了朋友。

在人体内,巨细胞病毒虽然到处流浪,但最喜欢感染的还是各种黏膜上皮细胞与单核细胞。那个单核细胞朋友,就是一个被巨细胞病毒感染的倒霉蛋。

我最早和她混熟,还是在她刚来这边没多久就诱发了一次单核细胞增多症之后。不过那次风波本身并不厉害,甚至还没轮到本人亲自出手,就已经被我那些当时还颇为尽职尽责的免疫系统同事们料理妥当了。

所以,巨细胞病毒在感染了单核细胞以后,倒也安分,只是把自己的遗传物质往宿主细胞的DNA上一拼,然后就彻底蛰伏起来了。

科学知识点

巨细胞病毒对细胞的感染

巨细胞病毒通过包膜表面的病毒糖蛋白与宿主细胞表面负责介导胞吞的受体结合,完成进入细胞的过程。之后,它会把自己的双股DNA序列插入到宿主的DNA上,内部的大量基因随后会按照时序进行调控表达。虽然巨细胞病毒会用自带的遗传片段,为自己的功能DNA聚合酶编码,但依然要利用宿主细胞的RNA聚合酶转录其所有的基因。

经过科学研究发现,巨细胞病毒在病毒中堪称庞大的基因组,即使被删去75%的基因,仍然可以正常产出具有感染能力的新一代病毒。因为其中的大部分基因,其实都用来回避宿主免疫系统、安全进入潜伏期的额外功能性基因。此外,巨细胞病毒的启动子(基因片段上用于标记转录开始的信息片段)很强,可以在基因工程中,被科学家用作感染哺乳动物细胞的载体的启动子。

科学知识点

巨细胞病毒的传染传播及症状

巨细胞病毒主要感染单核细胞与上皮细胞(比如血管内皮细胞)。最初的感染通常是无症状的,随后是一种长期的、不明显的感染,在此期间病毒驻留在单核细胞中(潜伏性感染),几乎不会在健康人体中引起可检测的损伤或临床疾病。因此该病毒的传播非常广泛,在发达国家中60%~70%的人会被感染,而在发展中国家,则几乎100%的人都曾被其感染。

巨细胞病毒的具体传播方式不详,但推测主要为基于体液的接触性传播(如血液、尿液、唾液、眼泪等),也可以从受感染的母亲直接传染给未出生的孩子。

在所有的疱疹病毒中,人巨细胞病毒携带了最多的基因,专门用于伪装自己、逃避免疫系统的攻击,成为免疫系统的持久负担。但在显微镜下,巨细胞病毒感染可以通过核内包涵体被证实。在H&E染色中,包涵体染成深粉色,形成类似“猫头鹰眼”的特征性结构。

不过,巨细胞病毒的大多数感染从未被临床诊断,因为病毒通常只产生很少的(如果有的话)症状,并倾向于在没有症状的情况下间歇地重新激活。被巨细胞病毒感染的人会产生对这种病毒的抗体,这种抗体会在人体内持续终生。

对免疫功能活跃的成年人,巨细胞病毒有可能导致单核细胞增多症,但症状与EB病毒引发的同类病症不完全一样,通常缺乏颈部淋巴结肿大和脾肿大的迹象。此外,近期的医学研究提示,潜在的巨细胞病毒持续感染,可能会给机体增加一些心血管疾病和癌症的风险。

至于我和这种外来病毒交朋友的另一个原因,则是因为巨细胞病毒是一种极其常见的病毒,在这个机体所生存的国度,一大半的成年人都会被她所感染。因此只要她不乱来,我也乐得清闲。我与她井水不犯河水,后来甚至会没事找她聊聊天,听她讲讲外面的新鲜事。

据她所说,她的先祖是在机体间一次浪漫的拥吻中来到这里的。对此我将信将疑,但也没法反驳。虽然我们一直没有完全搞清楚巨细胞病毒神出鬼没的传染方式,但各种体液都是很有可能的传染途径。

总之,除了一开始那次不大不小的风波,我和这位外来的新朋友一直相安无事。那些偶尔敲打敲打她,免得她不老实的任务,也主要由我那些恪尽职守的同僚们代劳了。

(三)夜幕降临

可惜好景不长,我这个损友的行为终于还是越界了。

原因很简单,就像你现在看到的那样,我们敬爱的T细胞部门被HIV渗透了。一开始,HIV也只是像巨细胞病毒这样潜伏在T细胞群体之中,慢慢传染扩散。但到了某个节点以后,HIV就开始了谨慎但不可逆的破坏活动。

往日成群结队巡逻的T细胞们不见了,需要他们的时候也不见人了。

HIV用漫长的渗透,一举把T细胞整个大队都腐化了。我对T细胞中要好的几个发出过警告,但他们都被灌足了迷魂湯,再也听不进我的话了。

随着免疫系统被釜底抽薪,各路平时老老实实夹着尾巴做人的定植微生物都开始不老实了。从那时起,我就不敢再随便给自己放假开小差了。但那又有什么用呢,大厦将倾,我一个NK细胞,除了有能耐不同流合污以外,别的什么都做不了。

我甚至有点羡慕起那些被HIV腐化的T细胞了,起码他们还能在醉生梦死里了却残生。而我却只能清醒地痛苦着,眼看末日毁灭的征兆越发明显。

巨细胞病毒就是这会儿开始发难的。

有一天我实在撑不住了,就想着去找我的单核细胞朋友聊天解闷。找到它时,才发现它内部的巨细胞病毒已经脱离潜伏状态,开始大规模增殖了。那个单核细胞,已经被内部不断增殖、溢出的病毒折腾得根本认不出原样了。

我意识到,完蛋了。

科学知识点

巨细胞病毒离开宿主细胞

当结束潜伏后,巨细胞病毒会利用宿主细胞的遗传工具完成表达与组装。之后通过“核出口(Nuclear egress)”穿出细胞核,再通过“出芽(Budding)”离开宿主细胞。

核出口:原本是细胞核用于排出大小超过核孔复合体转运能力的物质的机制,即病毒先与内膜结合并带走一块形成包膜,然后以此包膜融入外膜,成功穿出核膜。

出芽:病毒颗粒与特定区域的细胞膜结合,将糖基化病毒包膜蛋白插入细胞膜,最后带走一块细胞膜作为病毒的包膜。当病毒大规模增殖时,这样的出细胞方式会导致宿主细胞耗尽细胞膜。同时,高速增殖的巨细胞病毒会破坏宿主细胞的细胞骨架结构,导致细胞增大。

科学知识点

巨细胞病毒的危害

在健康人体中,巨细胞病毒感染几乎无症状(潜伏性感染),但对于HIV患者、器官移植接受者或新生儿等免疫低下者,其感染则会致病甚至致命。对于免疫功能低下的成年人,巨细胞病毒可以导致肝炎(暴发性肝功衰竭)、视网膜炎、结肠炎、肺炎、食道炎、多发性神经根脊髓病(HIV时机会致病,可导致下肢感觉异常、反射异常、尿潴留)、横贯性脊髓炎和亚急性脑炎等多种疾病。在HIV感染者中,人巨细胞病毒的感染程度被视为一种定义艾滋病进程的参考指标,其异常活跃表明T细胞数量已降至较低水平。不过即便在健康状态下,免疫系统的很大一部分也会参与对巨细胞病毒感染的控制,这相当于在持续消耗着机体免疫系统的资源。

“你终于露出真面目了。”我试图用不咸不淡的语调掩盖内心的痛苦。

“啊,也不能这么说吧。”对方倒是很坦然,“我们对机体的感染,可是一直没少给你们添麻烦呢。只是咱们两边彼此形成默契,所以整体上相安无事而已。如今你们这边被HIV渗透腐化,却要反过来怪我们吗?”

“你这样的家伙我最近见多了。”随着T细胞部队的逐渐崩溃,各种平时看着人畜无害的定植微生物全都开始趁乱搞事了。当然我对他们也没什么深仇大恨,毕竟这些行为也是他们固有行为的一部分。

“所以呢,你打算把我怎么办?”对方抛开一直以来小心谨慎的姿态,有恃无恐地问道,“身为好友,提醒你一下,我现在能干的坏事可是很多很多的哦。”

(四)最终的告别

“那我不能放你走了。”我将自己转入了公事公办的猎杀模式。

“朋友,请让开,我要和HIV一起,去感染这个宿主的孩子,再见了。”对方用单核细胞的声音说道。

“我……唯獨不允许你再去祸害新的生命。”是的,眼下我所在的人体可能确实在劫难逃,就算及时治疗也不可能回到往日的好时候了,但要去感染新的生命,那就彻底越过我那自以为已经很模糊的底线了。

我掏出装满穿孔素的手枪,抵住了她。

“如果你还当我们是朋友,那就不要去。”我痛苦地说。每次用穿孔素“处决”被病毒感染的细胞时,我心里都会有点不好受。

“但这就是我的天性。”对方幽幽地说着,“我珍视我们之间的情谊,但我也不能背叛我自己的本能。再说了,就算我不去,还有那么多我的同胞呢,你能把他们都拦下来吗,我的大侦探?”

“你误会我们NK细胞了。”我淡定地回复道,尽量让语气显得冷酷和轻描淡写,“我们这些散兵游勇,从来都是只会用这点鼠目寸光管管眼前事的。就算明天世界毁灭,我也会继续当好这最后一天的侦探。”

“啊,末日时分最后仅存的高尚与英雄。”对方半揶揄半认真地评价道,“我会在新世界里怀念你的。”

“你走不了。你的同胞也许会到达新世界,但你不会。”

“是吗?”对方的外貌突然发生了一些改变,就如同从行李箱里翻出一个面具然后戴上一样。

我呆住了。

这世上总会有至少那么一张面孔,是你无法对其扣动扳机的。

科学知识点

巨细胞病毒对儿童的危害

巨细胞病毒是最常传播给发育中胎儿的病毒,也是现代化国家内出生缺陷最主要的病毒原因。先天性HCMV感染是儿童耳聋、学习障碍和智力残疾的主要传染原因,主要发生于母亲在怀孕期间遭受原发性感染时,概率达干分之五。在这其中有5%发展为多重障碍,另5%发展为大脑钙化,其余感染者在成长中也会面临认知与运动障碍的风险。

科学知识点

巨细胞病毒的逃逸机制

巨细胞病毒编码一种名为UL16的蛋白质,以进行针对NK细胞应答的免疫逃逸。它与NK细胞激活受体NKG2D的配体ULBP1、ULBP2和MICB结合,阻止其表面表达。这些配体通常在细胞应激时(比如被病毒感染)上调,而通过阻止它们的上调,巨细胞病毒可以防止其宿主细胞被NK细胞杀伤而死亡。

“那么,我走了。”对方见我愣在原地,便不再逗留,与我擦肩而过,“再见,我的朋友。”

我转过身,绝望地用枪指向她的背影。

但我最后也没能对着她扣下扳机,只能眼睁睁地看着她转过身来向我做了最后的告别,随后融入滚滚血流之中。

这就是我的故事。如今,机体在及时的药物治疗下,状态倒也慢慢恢复了一些,看起来末日一时半会还不至于降临。而我所在机体的孩子,也因为得到了及时的阻断保护,健康地诞生了。我那个巨细胞病毒朋友,大概早就在阻断治疗中被消灭了。

总之,一切虽然不够好,但也不太糟,就像生活本身那样。可我却总觉得,自己心中的一部分永远留在了那一天,自此离我而去。

不过这也没什么吧?

毕竟生命本身,就是一场漫长的告别。