基于Web of Science的抗抑郁药药物基因组学文献计量分析

抑郁症是最常见的一种精神疾病,以持续的情绪低落、兴趣丧失、思维迟缓等表现为主要临床特征,并常伴有认知缺陷、社交恐惧、睡眠障碍等精神或躯体症状,严重时有自杀观念和行为[1-2]。随着社会的发展,工作和生活压力增大,抑郁症患者也逐年增加,给患者本人及其家庭、社会带来沉重的负担。据世界卫生组织统计,全球抑郁症患者估计已达到3.22亿,占世界人口的4.4%[3]。目前药物仍是治疗抑郁症的主要手段[4]。临床上患者对抗抑郁药的反应有很大的个体差异,研究认为抗抑郁药疗效及不良反应与基因多态性密切相关。文献计量学采用数学和统计学的方法对出版物的数量关系、分布结构及变化规律等进行分析研究,揭示相关领域的发展方向和研究动态[5-6]。现借助文献计量学的方法对抗抑郁药药物基因组学国内外研究现状进行分析,以期为今后该领域的研究提供参考。

1 资料来源与方法

1.1 数据来源采用美国科学信息研究所(ISI)创办出版的《科学引文索引》(Science Citation Index,SCI)数据库网络版(Web of Science)数据库进行检索。

1.2 检索策略以“pharmacogenetics”“pharmacoge nomics”“gene polymorphism”和“antidepressants”为检索词进行主题检索。检索时间为2020年2月26日,即收集此日期前Web of Science收录的所有抗抑郁药药物基因组学或药物遗传学的文献进行分析。

1.3 数据处理利用Web of Science数据库提供的文献分析功能和软件Excel 2019,对文献的数量、类型、使用语言、年份分布、来源期刊、来源国家/地区、来源机构和研究方向等进行分析。

2 结果

2.1 检索概况共检索到文献3 517篇,文章数量最多的文献类型为学术论著共2 824篇,其他文献数较多的出版物类型包括综述、会议摘要、社论、书信等。文献发表语言以英语为主,共3 361篇(95.56%),中文发表文献37篇。

2.2 文献发表年代分布Web of Science中收录的抗抑郁药基因组文献第一篇发表于1970年。之后近20年相关文献很少,每年仅1、2篇。1990年后相关文献逐步增多,2000至2010年间发表文献数量快速增长,从40篇到262篇,增长了近7倍。之后几年略有降低。2020年收录文献时间仅2个月,发文量显示较低(图1)。

图1 1970—2020年抗抑郁药基因组学文献发布年份分布

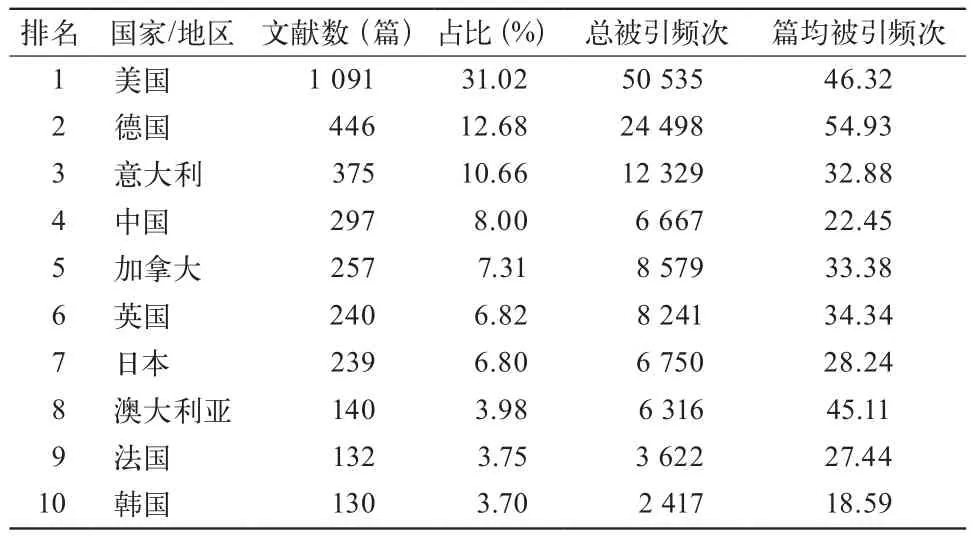

2.3 国家/地区分布所有文献的作者来自83个国家/地区。美国文献数量最多1 091篇,德国排名第二446篇,其次是意大利375篇。德国篇均被引频次最高(54.93次)。中国的文献数为297篇,排名第4,篇均被引频次为22.45次(表1)。

表3 抗抑郁药药物基因组学文献期刊列表

表1 抗抑郁药药物基因组学文献发表数量国家列表

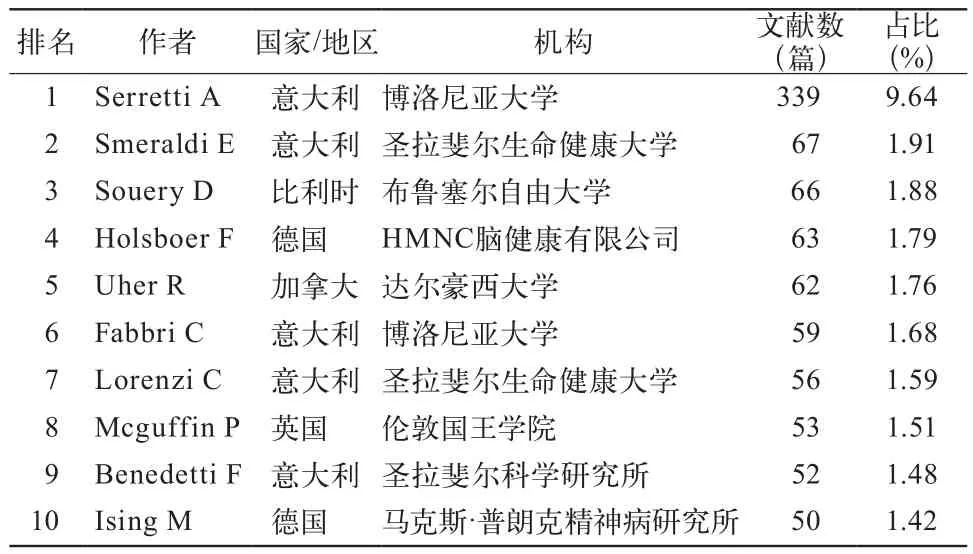

2.4 发文机构和研究人员据发表文献数量排名,发文量居前10的作者中5名来自意大利,2名来自德国,比利时、加拿大、英国各1人。发文量最多的作者为意大利博洛尼亚大学的Serretti A,其次是意大利圣拉斐尔大学的Smeraldi E和比利时布鲁塞尔自由大学的Souery D(表2)。

表2 抗抑郁药药物基因组学文献作者列表

2.5 来源期刊发表文章数量最多的前10种期刊文献总数为1 191篇,占文献总量33.86%(表3)。发表文献数量最多的期刊为American Journal of Medical Genetics,共有文献204篇,占总文献量的5.80%。发文量前10名的期刊中,2018年影响因子>10的期刊有Biological Psychiatry、Molecular Psychiatry。这2份期刊共发表文献218篇,占文献总量的6.20%;10≥影响因子>5的期刊有1种Neuropsychopharmacology,发表文献89篇(2.53%),其他7种刊物均5≥影响因子>2,发表文献共884篇(25.14%)。

2.6 我国抗抑郁药药物基因组学论文发表情况为了解我国抗抑郁药药物基因组学研究现状及发展趋势,将检索条件中国家/地区限定为“PEOPLES R CHINA or CHINA or TAIWAN”进一步精炼结果,检索到297篇文章,占文献总量的8.00%。发文量从1999年的1篇逐年上升,从2009年后10年每年发文量在20篇左右。增长趋势同国际上文献量增长趋势基本相同。发文量最多的机构是台湾国立阳明大学74篇,占我国发文量的24.92%,其次为上海交通大学(38篇,12.79%)。

2.7 研究内容发表文献主要是关于基因多态性与抗抑郁药疗效及副反应关系的研究。内容较多的为针对细胞色素P450(CYP)基因、5-HT转运蛋白(5-HTT)基因及脑源性神经营养因子(BDNF)基因多态性的研究,另外HPA轴调节中的FKBP5蛋白及孕烷X受体(PXR)与抑郁症之间的关联也是研究的热点。目前抗抑郁药物基因组学的研究提供了药动学及药效学的一些候选基因,但研究结果并不一致。临床上尚没有一种生物学标记能为预测药物疗效或不良反应提供可靠的依据。基于基因测序方法的大规模前瞻性随机对照试验的开展显得尤为必要。

3 讨论

从本次文献统计情况看,1970—1990年抗抑郁药基因组学文献开始发表但数量极少,处于起步阶段,1990—2010年发表文献数量快速增长,2010年后发文数略有降低,发展减缓,总的来说该领域发文量呈增长趋势。这与药物基因组学日益受到医务工作者和科研人员的重视密切相关。药物基因组学研究由人体基因多态性引起的药动学和药效学的个体差异[7-8]。该领域的研究以提高药物疗效和降低不良反应为目标,使个性化给药逐步成为可能,是实现精准医疗的有效方法之一[9-10]。随着社会压力的增大,目前抑郁症患者逐年增加,已成为严重的公共卫生问题和突出的社会问题[11]。世界卫生组织预测到2030年,抑郁症将在全球疾病负担中排名首位[1]。抗抑郁药药物基因组学的发展显得尤为必要。

文献统计结果显示,抗抑郁药基因组学的研究已经遍布83个国家/地区,涉及17种语言,表明该领域研究在世界范围内开展起来。从发文量看,美国、德国、意大利等发达国家排名居前,尤其美国文献数量1 091篇,占文献总量的31.02%,远超第二名德国(446篇,12.68%)。发文量最多的作者为意大利博洛尼亚大学的Serretti A(339篇,9.64%)。文献发表期刊主要为遗传学、药理学、精神病学、生物化学与分子生物学、神经科学等学科领域。发文量最多的期刊为American Journal of Medical Genetics(204篇,5.80%)和European Neuropsychopharmacology(197篇,5.60%)。细胞色素P450(CYP)基因、5-HT转运蛋白(5-HTT)基因及脑源性神经营养因子(BDNF)基因多态性与抗抑郁药治疗间的关系为研究者关注的热点。

我国自1999年以来共有297篇文章被Web of Science数据库收录,发文量虽排名第4,但具体发文数量及文章被引频次与发达国家比有一定差距,影响因子高的期刊发文较少。这说明我国抗抑郁药物基因组学方面发表的文献在数量、质量方面有待提高。发表文献的机构比较分散,研发力量不集中。应鼓励中国学者多向国内外期刊投稿。加强国际间合作交流,加强与研究水平较高的机构及专家间的合作,提升学术水平。