社会保障对农村居民幸福感的提升效应与中介机制检验

摘要:本文實证检验了社会保障对农村居民幸福感的提升效应及其传导机制。结果显示:(1)总体上社会保障对农村居民的幸福感具有促进作用,其中养老保障对农村居民幸福感的作用强度显著大于医疗保障。(2)提升效应对不同的群体存在异质性。低收入群体从参加社会保障中得到的幸福感最强。养老保障的幸福促进效应随着年龄的增加而提升,医疗保障的促进效应在50~60岁群体中最为明显;养老保障对于不同健康水平的群体均具有显著的促进效应,而医疗保障的促进效应只在非常健康的人群中显著。(3)养老保障通过刺激家庭总支出以及改善健康水平这一中介机制发挥作用,但实证并未找到医疗保障通过改善健康水平提高幸福感的经验证据。总之,当前的农村社会保障特别是养老保障具有较强的福利性,发挥着民生保障和社会稳定双重功效,但医疗保障还需要进一步优化,未来应提升其保障水平,改善农村医疗服务质量,从而提高医疗保障在农村居民中的主观感受和实际效用。

关键词:社会保障;养老保障;医疗保障;幸福感;中介机制

中图分类号:E323.89

文献标志码:A

文章编号:1672-626X(2021)06-0050-12

一、引言

随着中国进入高质量发展阶段,“保证全体人民在共建共享发展中有更多幸福感”已经成为衡量改革成败得失的基本指标。但是物质资料的丰富和收入水平的提高,并不必然带来人们幸福感的提升[1],尤其是中国农村地区,收入分配不公、城乡差距扩大、教育以及医疗等民生保障滞后等问题,已经成为制约农村居民幸福感提升的重要因素[2]。为了让农村居民更多地分享改革发展成果,提升幸福感,近年来中国已经开始着力扭转城乡二元体制,其中于2003年、2009年在农村地区逐步试点和推行的新型农村合作医疗(简称新农合)以及新型农村社会养老保险(简称新农保)最为引人关注。新农合自2003年开始试点,2009年正式确定为农村基本医疗保险制度,为了增加保障水平,2013年开始逐步在新农合中引入大病保险,2016年新农合进一步与城镇居民医疗保险合并为城乡居民医疗保险。随着经济形势的变化,农村土地养老和家庭养老功能在不断弱化,2009年中国开始在农村地区试点新型农村养老制度,新农保实行社会统筹与个人账户相结合,国家财政提供基本养老金,居民个人缴费形成个人账户,多缴多得。截至2020年,农村超过90%的人口享有医疗和养老保障,医疗与养老保障作为农村居民主要的社会保障地位得以正式确立。

新农合与新农保的建立改变了农村居民长期以来缺少社会保障的局面,缓解了农村居民养老、医疗等后顾之忧。但是,农村居民享有的社会保障在保障项目、保障层次以及保障力度上均与城市居民有较大差距,并且报销手续繁琐、限制条件多,使得农村社会保障的实际作用受到严重制约。本文选择主观幸福感这一综合性的指标来评价社会保障的福利效应,实证检验社会保障对农村居民幸福感的影响大小、农村不同特征群体之间的受益分布以及社会保障作用于居民幸福感的具体机制,对于评价和提升民生性支出效益,完善农村社会保障制度具有理论和现实意义。

二、文献综述

理论上,有着较强福利性质的社会保障,能够平滑居民消费、减少不确定性以及增强安全感[3~6],应当对居民幸福感具有正向促进效应。社会保障还是一种具有收入再分配性质的公共产品,能够改善低收入群体的生活和健康水平,提升其人力资本,因此理应提升低收入群体的主观幸福感[7~8]。但是也有文献指出,当存在信贷限制时,强制性的保障制度会迫使人们不自愿储蓄,从而降低参保者的福利水平,因此社会保障制度的潜在福利效应被夸大[9];社会保障缴款率越高,居民当期收入越低,对消费产生挤出效应,同样会降低居民幸福感[10];医疗保障可能会引发道德风险,其不但无助于居民健康改善,反而导致资源的无效率配置[11~12]。此外,社会保障对居民幸福感的实际影响还依赖于该国具体的制度设计。因此社会保障与居民幸福感的关系究竟如何,需要结合一国的具体情况进行实证研究。有许多实证文献证实了社会保障对居民幸福感具有正向影响。例如,Börsch和Jürges(2006)利用德国GSOEP面板数据,证实了德国养老保障有助于提升退休者的主观幸福感[13]。Keng和Wu(2014)针对中国台湾的医疗保障研究发现,个体参与医疗保障后其幸福指数提高3~30个百分点[14]。Sarker和Jie(2017)研究证实,孟加拉国政府针对脆弱群体的社会保障有效增强了该群体的福利水平,提升了其主观效用[15]。但也有相反的结论,例如,Ouwenee(l2002)研究发现失业保障支出的增加并没有缩小失业者与就业者主观幸福感的差距[16]。Hessam(i2010)通过对欧盟12个国家10年面板数据的研究发现,社会保障与居民主观幸福感之间存在复杂的非线性关系[17]。

中国学者对居民幸福感的研究主要从经济因素与社会因素两个视角展开[18~20]。此外,政府治理对居民幸福感的影响也是许多学者的关注点,例如,谢舜等(2012)[21]、胡洪曙和鲁元平(2012)[22]研究了宏观税负、财政支出结构与居民幸福感的关系,石华平和易敏利(2020)实证研究了环境治理与居民幸福感的关系[23]。也有部分文献直接研究社会保障对居民幸福感的影响效应。例如,亓寿伟和周少甫(2010)实证检验了医疗保障对老年人幸福感的影响,发现城镇职工医疗保险和合作医疗分别对城镇和农村老年人幸福感具有积极的作用,但是上述影响存在城乡差异和地区差异[24]。程名望和华汉阳(2020)研究表明,购买社会保险的农民工比未购买社会保险的农民工主观幸福感高21.70%,每多购买一种社会保险,其主观幸福感提高6.10%[25]。同样也存在相反的证据,霍灵光和陈媛媛(2017)实证研究显示,新农合对农村居民幸福感的提升并不理想,依照性别、年龄以及地区分组后新农合的局部效果也不理想[26]。殷金朋等(2016)研究显示,除财政社会保障水平外,其他各项社会保障水平与居民幸福感之间均存在u型关系,并且认为社会保障支出规模与社会保障水平对居民幸福感的复杂作用路径加大了政策制定和执行的难度[27]。

綜上所述,国内外直接研究社会保障与居民幸福感关系的文献比较有限,而且由于数据来源、研究视角以及研究方法的差异,导致结论并不一致。实际上,不同的社会保障类型对居民收入、消费以及主观感受的影响并不相同,具体的影响机制也存在较大差异,已有的研究大多关注某一类社会保障的影响,并且不同程度地忽略了作用机制的分析。本文基于微观调查的面板数据,在同一个计量模型内量化和比较总体社会保障、医疗保障以及养老保障对居民幸福感的影响效应,并进一步检验不同社会保障项目对不同收入、年龄以及健康水平人群幸福感的异质性效应,最后本文采用政策中介效应的因果分析方法,对上述影响的作用机制进行实证评估,从而为更加深入地理解农村社会保障的福利效应提供了具体的依据。

三、实证分析

(一)数据来源描述

本研究所用的数据来自北京大学中国社会科学调查中心(ISSS)实施的中国家庭追踪调查(CFPS),CFPS记载了较为详细的经济、就业、婚姻、健康以及社会保障等数据,并且从个体与家庭两个层次展开调查,这使得我们可以控制家庭和个人两方面的信息,全面考察社会保障对居民幸福感的提升效应。目前CFPS有2010、2012、2014、2016以及2018共计5年的调查数据,考虑到2010年农村养老保障尚未正式实施,2018年社会保障基本实现了全覆盖,因此本研究选择社会保障实施期的2012、2014以及2016年的样本。本文研究的对象是农村居民,我们通过“户口”变量提取成年农村居民(年龄>;16岁),并通过“个人编码”对个体加以识别,最终形成3年的面板数据。本研究考察的农村社会保障为养老保障和医疗保障,对个体是否享有上述保障的判断依据是:对于2012和2014年的样本,根据其是否有“新农合”和“新农保”作为判断依据,由于农村户口的居民在城镇打工,也可能办理了城镇医疗保险,因此是否有城镇医疗保险也作为拥有医疗保障的判断依据,已按月领取新农保的老年人则视为享有养老保障,2016年有部分地区开始实施城乡居民医疗保险和城乡居民养老保险,因此2016年进一步增加了城乡居民医疗保险和城乡居民养老保险这一判断依据。

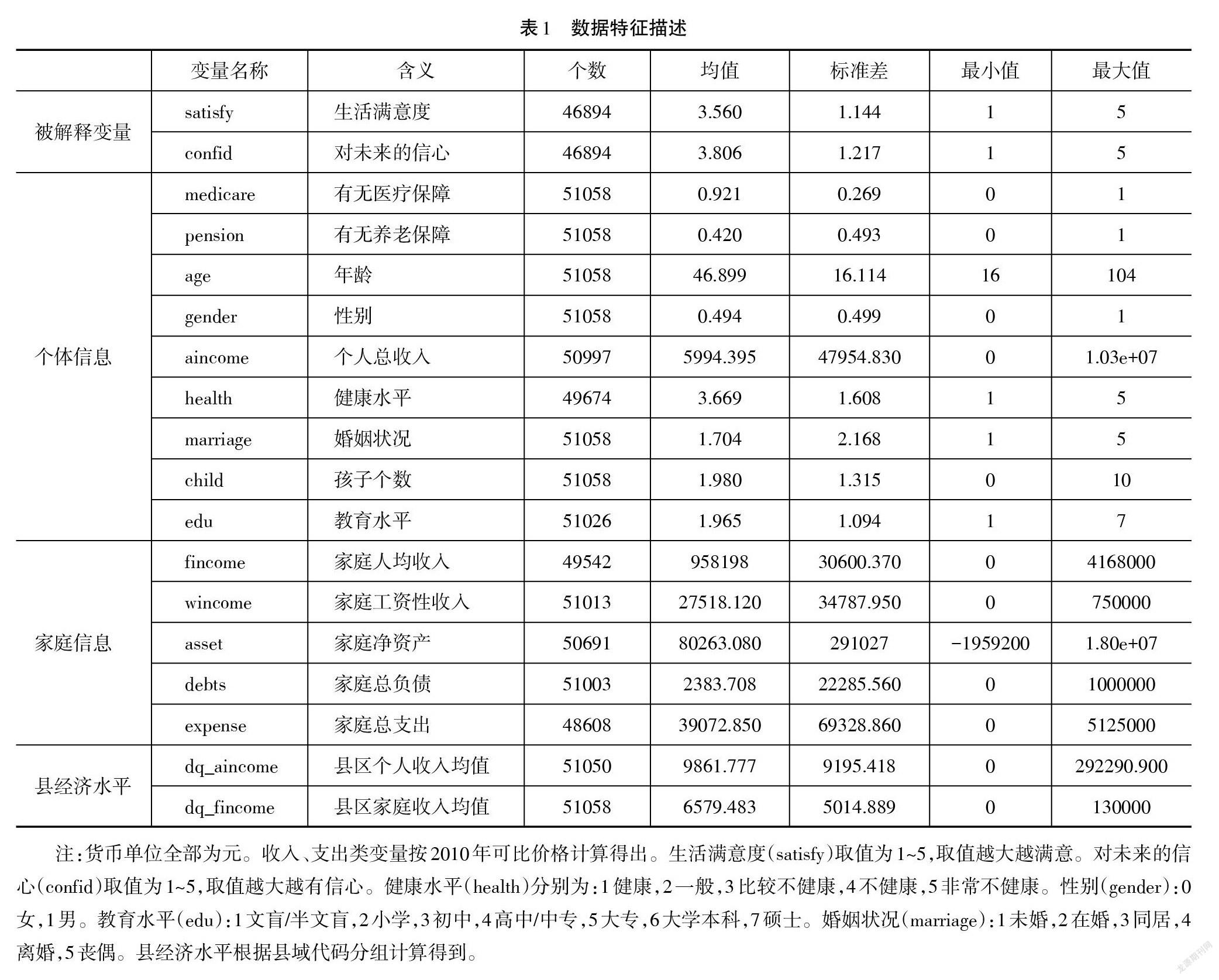

由于个体的幸福感1会受到个体、家庭、周边状况的影响,我们收集并生成了个体、家庭和县乡的相关数据,具体数据描述见表1。

(二)基础模型

面板数据双向固定效应模型能够有效解决个体效应和时间效应导致的变量内生性,因此我们基于3年的面板数据,设置如下的计量模型:

其中,satisfy为个体i在t年的生活满意度,year年份取值为2012、2014和2016年份,medicare和pension为个体i在t年是否有医疗保障和养老保障,有则该值为1,否则为0,ε为干扰项。X为控制变量,具体包括年龄(age)、性别(gender)、个人总收入(aincome)、健康水平(health)、婚姻状况(marriage)、孩子个数(child)、教育水平(edu);由于家庭的情况对个体幸福感同样具有重要影响,控制变量还包括如下的家庭变量:家庭人均收入(fincome)、家庭工资性收入(wincome)、家庭净资产(assets)、家庭总负债(debts)、家庭总支出(expense);根据行为经济学的有关理论,个体幸福感还来源于周边环境的相对比较,因此控制变量进一步包括了个体所在县区的个体收入均值(dq_aincome)和家庭收入均值(dq_fincome)。

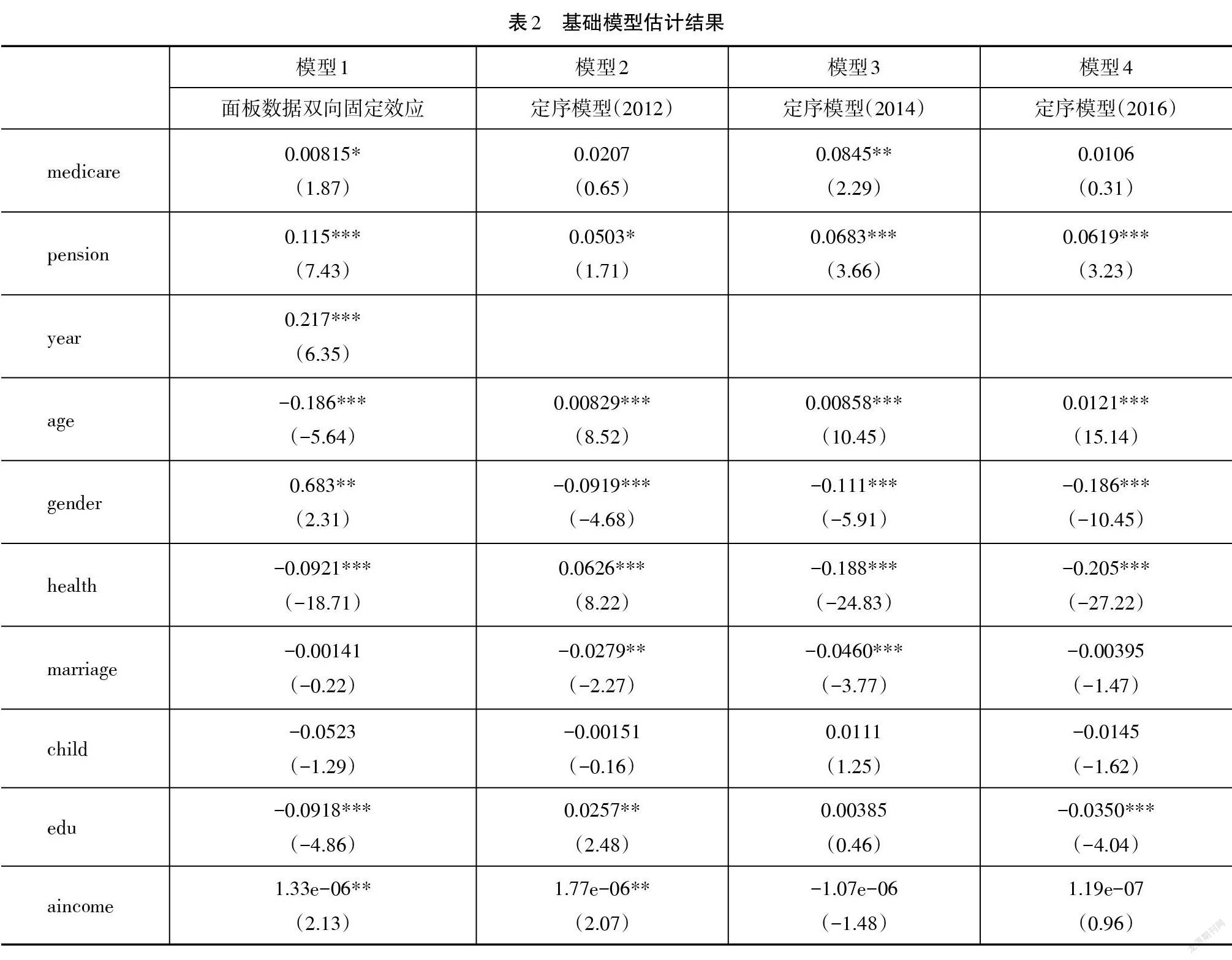

由于农村的养老保障和社会保障是按地区逐步推动的,各个地区的推动力度和政府补贴不同,导致不同地区居民参与社会保障的激励不同,同一地区参与社会保障存在相关性,从而存在聚类问题。由于CFPS没有收集西藏、青海、新疆、宁夏、台湾、香港、澳门的样本,考虑到北京、天津、上海的农村样本不具有代表性,也给予剔除,因此纳入实证研究的共有24个省(自治区、直辖市)3年的数据,共计有72个聚类。此外为了确保模型的稳健性,考虑到生活满意度(satisfy)是取值为1~5的定序变量,进一步采用定序模型按不同年份分别进行估计。表2给出了具体的估计结果。

表2的结果显示,总体上社会保障对个体的幸福感具有显著的正向影响。分项来看,在系数估计值上,养老保障远大于医疗保障;在显著性上,养老保障在四个模型中均高度显著,而医疗保障只在模型1和3中显著。因此可以得到如下结论:当前的农村社会保障显著提升了居民的幸福感,并且养老保障对农村居民幸福感的促进作用显著大于医疗保障。

其他控制变量的估计结果显示,随着时间的推移,农村居民的幸福感逐年提升。年龄与性别在不同的模型中对居民幸福感的影响方向不定。健康水平越差的居民,其幸福感也越低。与未婚和再婚的人群相比,离异或丧偶的人群幸福感较低。孩子越多幸福感越低。受教育的多寡对居民幸福感的影响不定。反映居民收入的三个变量总体上来看对个人幸福感具有正向促进作用。家庭净资产与家庭总支出对居民幸福感总体上具有正向影响。但是家庭总负债对居民幸福感的影响也具有正向促进作用,可能的原因是农村家庭的负债主要是投资性的,例如建房、购买经营设备等,因此此类负债反而会增加居民的幸福感。本县区居民的平均收入越高居民幸福感越强,而本县区的家庭平均收入对居民幸福感影响不定。

式(1)的结果是在控制了医疗(养老)保障之后,估计养老(医疗)保障对居民幸福感的影响。下面本文将考察社会保障对居民幸福感的总体效应。

satisfyit=αi+β1year+β2securityit+βXit+εit(2)

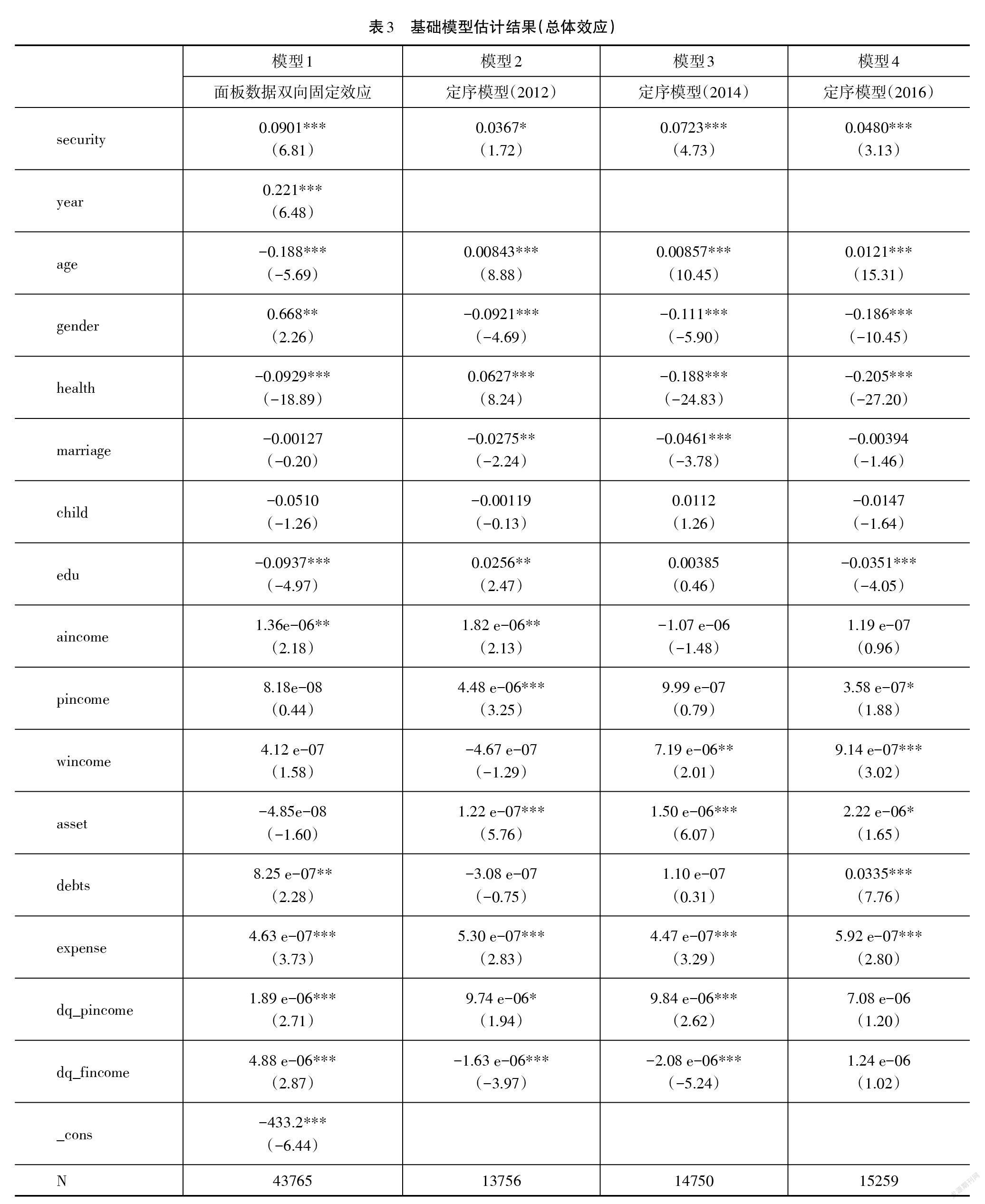

其中,security=satisfy+pension,取值为0、1、2,分别对应没有任何社会保障、只有一类保障以及两类保障都有,式(2)估计结果显示,社会保障估计系数在4个模型中均为正向影响,且高度显著,这再一次证明了社会保障对农村居民幸福感具有正向提升作用。具体的估计结果如表3所示。

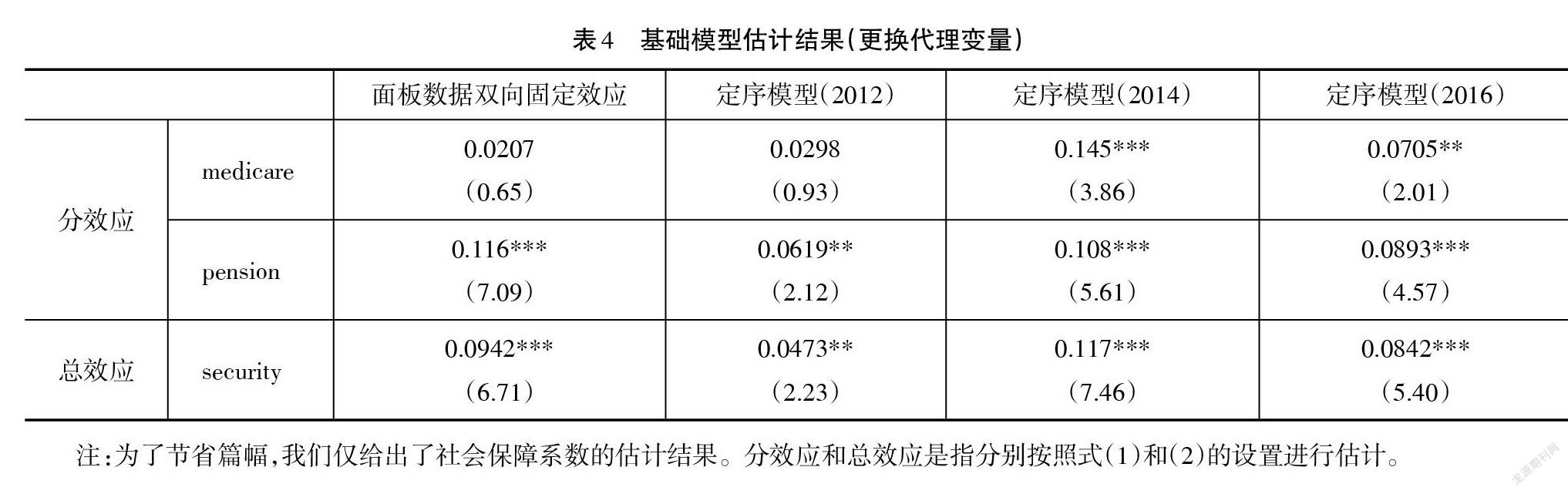

上述N模型采用“生活满意度”作为幸福感的代理变量进行估计,可能存在一定的测量误差,下面更换代理变量,用“对未来的信心(confid)”作为代理变量,取值为1~5,值越大对未来越有信心。更换代理变量重新进行估计。表4的结果显示,在更换了代理变量后,结果与前述模型的结果基本一致,即社会保障对农村居民的幸福感具有显著的提升作用,并且养老保障比医疗保障的影响更强。

(三)稳健性检验

1.加权倾向得分匹配(Propensity Score Matching,PSM)

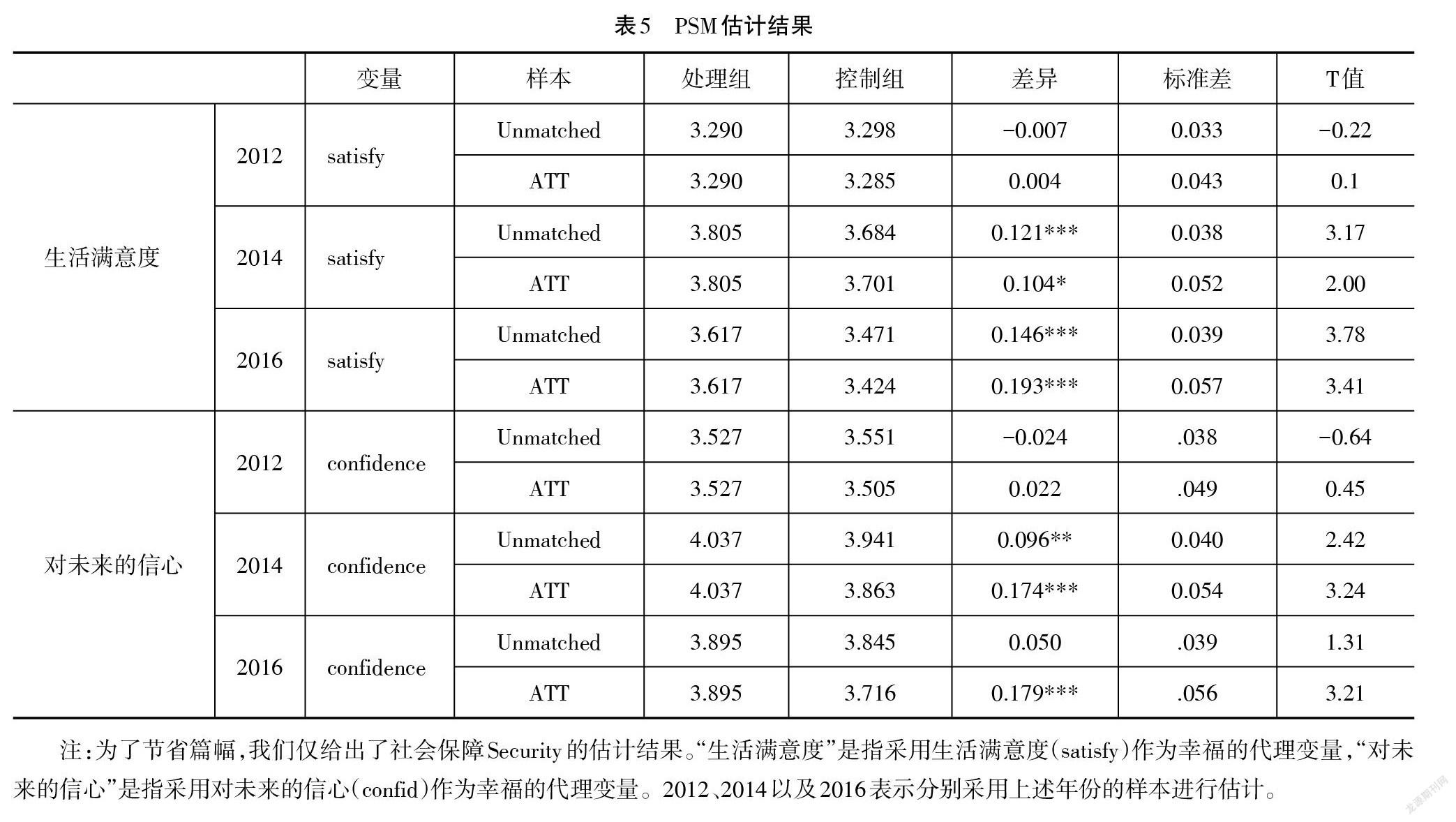

基础模型主要采用OLS方法进行估计,虽然利用了面板数据双向固定效应模型,控制了个体效应和时间效应,但是仍然不能完全解决“社会保障”的内生性问题,而PSM基于“可忽略性假设”通过协变量计算出倾向得分,可以得到实验组和反事实的“控制组”,PSM是常用的解决政策内生性的方法。我们对3年的样本分别进行PSM估计,由于PSM只支持政策二值变量,因此在PSM估计中我们修改了Security的取值,即没有任何社会保障该值取0,否则取1。具体估计时利用Probit函数估计倾向得分,仅使用有共同取值范围内的观测值进行匹配。协变量的选取与相应基础模型的控制变量相同,具体估计结果如表5所示。

由表5可见,在所有的模型中,匹配以后计算出的ATT值均为正,即有社会保障的人群的幸福度和与之相匹配的没有社会保障的人群的幸福度之差均大于零,并且除了2012年的结果以外,其他年份的结果均高度显著。我们通过PSM方法再次得到了与前述基础模型一致的结论。

2.反向因果检验

政策变量具有内生性的一个重要原因是人们的自我选择导致的反向因果,即不是因为有社会保障导致了人们幸福感的提升,而是幸福感高的人更有可能加入社会保障。为了排除反向因果的存在,我们将社会保障作为自变量,将生活满意度(satisfy)作为因变量,其他控制变量保持不变,由于医疗保障(medicare)和养老保障(pension)是二值变量,所以采用Probit模型进行估计,表6给出了2012、2014和2016年两类社会保障的satisfy系数的估计结果。

根据表6的结果,将医疗保障和养老保障作为被解释变量,生活满意度作为解释变量,得出的系数估计结果,除了2014年以外,其余年份估计的结果均不显著,因而基本可以排除二者存在反向因果关系,这也再次证明了本文得出的结论比较稳健。

(四)异质性检验

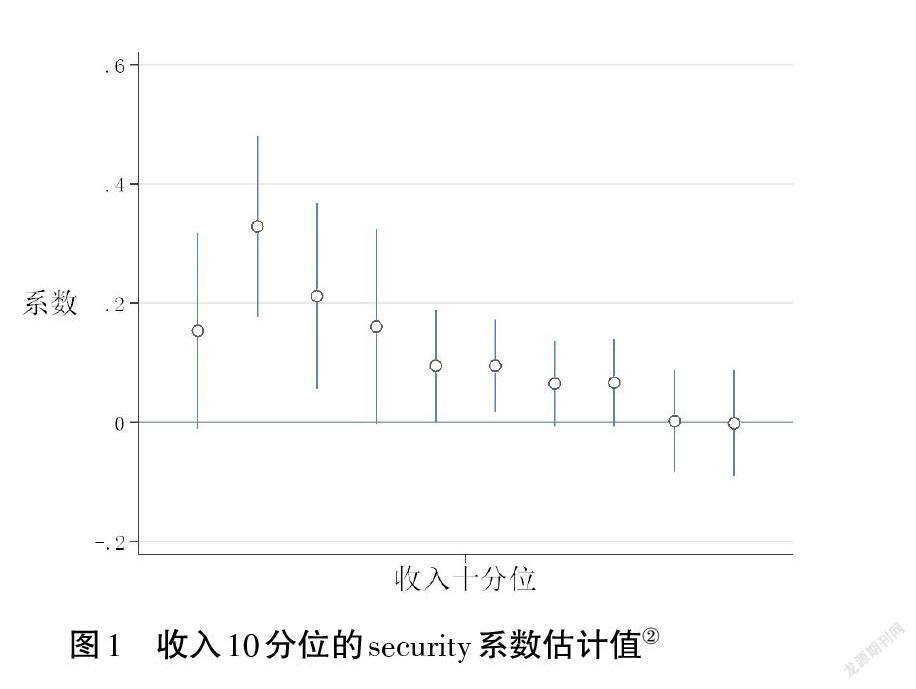

社会保障是具有收入再分配性质的公共产品,政府提供社会保障的最终目的是提高居民福利,低收入群体是弱势群体,社会保障理应向弱势群体倾斜,因而社会保障对不同收入群体的异质性效应值得重视。本研究将个体3年的平均收入由低到高分成10分位组,采用生活满意度(satisfy)作为被解释变量,变量secu⁃rity作为社会保障变量,取值为0、1、2,其他控制变量同前,采用面板数据双向固定效应模型进行估计,收入异质性效应估计结果如图1所示。

从图1可见,低收入群体估计系数的大小和显著性明显高于高收入群体,其中收入2分位收入群体的系数达到0.35,且高度显著,中等分位收入群体的系数稳定在0.05~0.1之间,而最高的9~10分位收入群体估计系数接近0。上述结果表明,农村社会保障对低收入群体的幸福感具有明显的提升作用,而高收入群体对社会保障的依赖较低,因此对其幸福感的影响甚微,从这一点来看,社会保障作为一种福利性质的公共产品,农村弱势群体从中受益更大。

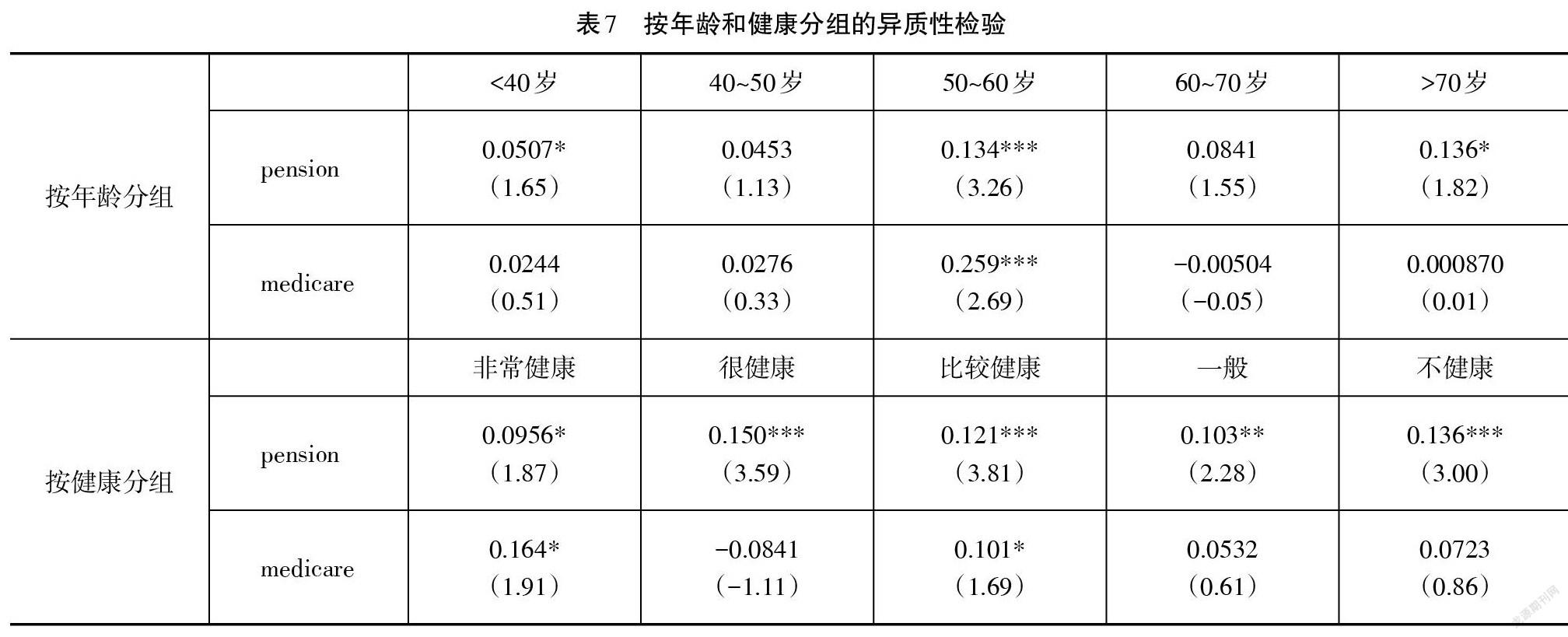

医疗保障的目的是降低医疗服务价格,减轻个体在未来身患重病的收入风险,医疗保障对不同健康水平的群体其效果有何种差异?养老保障需要年轻时缴费,年老时方能受益,养老保障对不同年龄群体其效果有什么樣的差异?我们进一步按照年龄和健康分组,检验了医疗保障(medicare)和养老保障(pension)的异质性效应。社会保障变量分别选用medicare和pension,估计方法采用面板数据双向固定效应,控制变量同前。表7的结果显示,在按年龄分组时,50岁以上的年龄组其估计的系数大于50岁以前的年龄组,而医疗保障对其幸福感的提升效应在50~60岁群体中最显著。在按健康分组时,养老保障效应在不同的健康群体中均高度显著,但强度没有太大差异。医疗保障效应反而在非常健康的人群中较为显著,这也表明医疗保障作为一种风险的防范工具,能够减少未来的不确定性,从而提高心理上的安全感,身体健康的人也会从中受益。

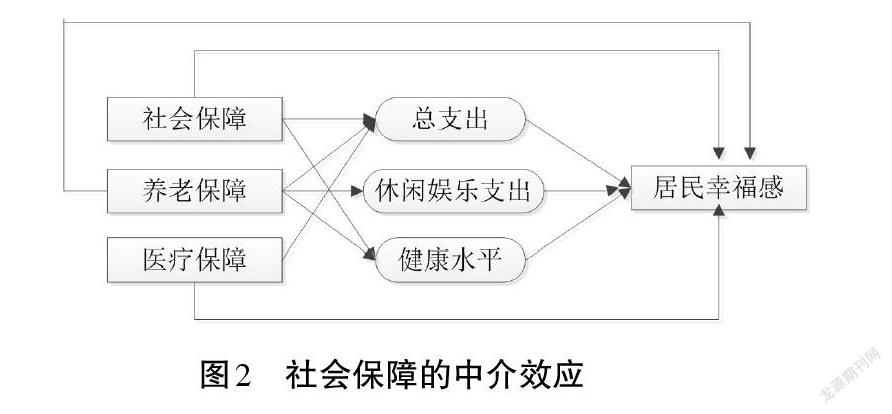

四、中介效应检验

前文证实了社会保障对农村居民的幸福感具有显著的促进作用,下面借助中介效应模型进一步分析这种促进作用的内在机制。一般来说,社会保障除了在心理上给受保障人以安全感之外,还会通过改变人们的实际行为间接影响人们的主观感受。本文认为存在两种可能的渠道:一是社会保障刺激了消费,有了社会保障之后,人们减少了预防性储蓄,相应增加了消费特别是休闲娱乐消费,而此类消费越多,人们主观幸福感也越强;二是社会保障改善了人们的健康水平,特别是医疗保障,降低了医疗服务的价格,提升了医疗服务的可及性,因此改善了人们的健康水平,而健康水平的改善又会进一步提升人们的幸福感。

设定Y为居民幸福感变量,T为社会保障变量,M为中介变量(消费、健康),社会保障通过消费、健康等变量作用于幸福感的中介效应为:δ(T)≡Y{T,M(1)}-Y(T,M(0))(3)

iiiii实践中分别考察处理组的平均中介因果效应δˉ(1)=E(δ(i1)),和未处理组的平均中介因果效应

δˉ(0)=E(δ(i0))。常用的中介效应模型为:

Y=α+βT+γ'X+ε(4)

M=α+βT+γX+ε(5)i22i2i'i2

i11i1'ii1

Y=α+βT+λM+γX+ε(6)i33ii3ii3

其中,X为控制变量,α为截距项,ε为干扰项。

在模型的上述设定下,中介效应通过两种方式进行检验:一是通过观察模型变量的系数显著性,检验中介效应是否存在;二是通过考察λ*β或者λ*β/β判断中介效应强度。但是上述方法的因果效应推断

223需要建立在序贯可忽略性假设下(Sequent ialignorability,SI),在SI成立的前提下,Y与M均是连续变量,且模型是线性的情况下,上述方法得出的中介因果效应才与式(3)一致,而本研究中Y与M为离散值,需要采用probit或logit等非线性模型进行估计,用上述中介效应测算方法得出的结果与式(3)并不一致。所以本研究采用Imai等(2010)提出的政策中介效应的因果分析方法[28],通过数据模拟生成不可观测的反事实Y(1,M(0))与Y(0,M(1)),从而直接计算出式(3)。具体结果如表8所示。

表8显示,除了医疗保障之外(95%的置信区间覆盖0值),总支出在社会保障、养老保障的中介效应较为显著,并且控制了中介效应之后的直接效应也依然显著,这表明社会保障,特别是养老保障对居民幸福感的提升主要通过两种途径实现:一是通过刺激家庭总支出,进而间接提高居民幸福感;二是社会保障直接提升居民幸福感。但是休闲娱乐支出的中介效应并不明显,综合上述结果,表明社会保障可能更多地促进了居民建房、购买生产以及经营设备等这种投资性的支出,此种支出更容易提升居民的幸福感。健康水平的中介效应为负值但不显著,其直接效应虽然为正,但是在95%的置信水平下不显著,所以拥有医疗保障→改善健康水平→幸福感提升,这样的因果链条并不存在。而社会保障和养老保障的健康水平中介效应较为显著,在控制了中介效应后,直接效应仍然显著。综上表明,无论是养老保障还是医疗保障,主要是保障水平起着重要作用,当前农村医疗保障水平以及医疗服务质量较低,身体不健康的居民难以有效改善其健康水平,从而制约了其幸福感的提升。具体如图2所示。

五、结论与启示

本文实证研究了社会保障对农村居民幸福感的促进效应及其作用机制。总体上,社会保障对农村居民的幸福感具有显著的促进作用,养老保障对农村居民幸福感的作用强度显著大于医疗保障。该结果通过了一系列的稳健性检验。异质性研究发现,低收入群体从参加社会保障中得到的幸福感最强,其次是中等收入群体,而高收入群体基本不受影响。此种效应也存在年龄差异,养老保障的幸福促进效应大小随着年龄的增长而提升,医疗保障的提升效应在50~60岁群体中最为明显。不同的健康群体中养老保障均具有显著的促进效应,而医疗保障效应只在非常健康的人群中显著。中介机制研究表明,社会保障特别是养老保障存在如下中介渠道:社会保障(养老保障)→刺激家庭总支出(改善健康水平)→提高居民幸福感。在控制这一中介效应后,社会保障还能直接(或存在其他中介)提升居民幸福感,但是实证研究并没有证实“医疗保障→改善健康水平→幸福感提升”这样的中介机制存在。

本文实证研究结果具有如下的政策启示:一是农村社会保障作为政府提供的一项重要的公共产品,具有较强的福利性,其有效提升了农村居民的幸福感,并且低收入群体从中受益最大,因此当前的农村社会保障发挥着民生保障和社会稳定双重功效;二是社会保障具有激励家庭总支出的效应,因此可以通过进一步完善社会保障,促进农村居民消费;三是医疗保障对农村居民幸福感的提升效应弱于养老保障,其健康改善的中介机制也不显著,这表明医疗保障制度尚需进一步优化,未来应着力提升其保障水平,改善农村医疗服务质量,从而真正提高医疗保障在农村居民中的主观感受和实际效用。

注释:

1“幸福感”目前还没有一个公认的准确的衡量指标,已有的文献都是根据自己所用的微观调查数据,选择最接近的变量,例如,胡洪曙和鲁元平(2012)选择CGSS中的“總体而言,您对自己所过的生活的感觉是怎么样的呢?”作为幸福感的衡量指标,程名望和华汉阳(2020)选择的上海统计局农民工市民化进程动态监测调查数据中的“总体来看,您对现在的生活是否满意”作为幸福感的代理变量,本文选择的是CFPS微观调查数据,CFPS中与之最接近的是“您对当前的生活是否满意”,因此本文选择该变量作为幸福感的代理变量,当然,考虑到代理变量可能会有误差,所以本文又选择了“对未来的信心”作为幸福感的代理变量,进行稳健性检验。

2横坐标为收入从低到高的10分位组,纵坐标为security的估计系数,圆圈表示点估计的系数值,竖线表示95%的置信区间。

参考文献:

[1] Easterlin,RA. Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence[A]. Nations and Households in Econom⁃ic Growth:Essays in Honor of Moses Abramowitz[C]. New York:Academic Press,1974.

[2]邢占军.我国居民收入与幸福感关系的研究[J].社会学研究,2011,(1):196-219.

[3] Samuelson,P.A. An Exact Consumption Loanodel of Interest with or without the Social Contrivance of Money[J]. Journal of Political Economy,1958,(66):467.

[4] Breyer,F. On the Intergenerational Pareto Efficiency of Pay-As You Go Financed Pension Systems[J].Journal of Institutional and Theoretical Economics,1989,(145):243-358.

[5] Carroll,C. D.,Samwick,A. A. How Important Is Precautionary Saving? [J]. The Review of Economics and Statistics,2006,80(3): 410-419.

[6] Zhao W . Does Health Insurance Promote People's Consumption? New Evidence from China[J]. China Economic Review,2019, (53):65-86.

[7] Hanratty MJ.Canadian National Health Insurance and Infant Health[J].American Economic Review,1996,86(1):276-284.

[8] Wagstaff A,Lindelow M. Can Insurance Increase Financial Risk? The Curious Case of Health Insurance in China[J]. Journal of Health Economics,2008,27(4):990-1005.

[9] Valdes-Prieto,S..Cifuentes, Credit Constraints and Pensions[M].Catholic University of Chile,1993.

[10] Bjomsko^ C.,Dreher A.,Fischei JAV. The Bigger the Better? Evidence of the Effect of Government Size on Life Satisfaction around the World[J].Public Choice,2007,130(34):267-292.

[11] Finkelstein,A. The Aggregate Effects of Health Insurance:Evidence from the Introduction of Medicare[J]. Quarterly Journal of Economics,2007,122(1):1-37.

[12] Kondo,A.,Shigeoka,H. Effects of Universal Health Insurance on Health Care Utilization,and Supply-Side Responses:Evidence from Japan[J]. Journal of Public Economics,2013,99(2):1-23.

[13] A Börsch-Supan,H Jürges. Early Retirement,Social Security and Well-Being in Germany[J]. Social Science Electronic Publish?ing,2006.

[14] Keng S H,Wu S Y. Living Happily Ever After? The Effect of Taiwan’s National Health Insurance on the Happiness of the Elderly [J]. Journal of Happiness Studies,2014,15(4):783-808.

[15] Sarker M,Jie Z . Social Security for Vulnerable Groups in Bangladesh on Government Perspective:Contribution of Research Lead⁃er[J]. Nispacee Journal of Public Administration & Policy,2017,1(11):1-9.

[16] Ouweneel P . Social Security and Well-Being of the Unemployed in 42 Nations[J]. Journal of Happiness Studies,2002,3(2): 167-192.

[17] Hessami Z . The Size and Composition of Government Spending in Europe and Its Impact on Well-Being[J]. MPRA Paper,2010, 63(3):346-382.

[18]于席正,江莉莉.试论消费决策与幸福:动机-精神力场-行为假说[J].经济学,2012,11(3):45-57.

[19]孙三百,黄薇,洪俊杰,等.城市规模、幸福感与移民空间优化[J].经济研究,2014,49(1):97-111.

[20]易成栋,任建宇,高璇.房价、住房不平等与居民幸福感——基于中国综合社会调查2005、2015年数据的实证研究[J].中央财经大学学报,2020,394(6):107-119.

[21]谢舜,魏万青,周少君.宏观税负、公共支出结构与个人主观幸福感兼论“政府转型”[J].社会,2012,32(6):86-107.

[22]胡洪曙,鲁元平.公共支出与农民主观幸福感——基于CGSS数据的实证分析[J].财贸经济,2012,(10):23-33.

[23]石华平,易敏利.环境治理、高质量发展与居民幸福感——基于CGSS(2015)微观调查数据的实证研究[J].管理评论,2020,(9):18-33.

[24]亓寿伟,周少甫.收入、健康与医疗保险对老年人幸福感的影响[J].公共管理学报,2010,7(1):100-107.

[25]程名望,华汉阳.购买社会保险能提高农民工主观幸福感吗?——基于上海市2942个农民工生活满意度的实证分析[J].中国农村经济,2020,422(2):49-64.

[26]霍灵光,陈媛媛“.新农合”:农民获得幸福感了吗?[J].上海财经大学学报(哲学社会科学版),2017,(2):39-49.

[27]殷金朋,赵春玲,贾占标.社会保障支出、地区差异与居民幸福感[J].经济评论,2016,(3):108-121.

[28] Imai K ,Keele L,D .Tingley. A General Approach to Causal Mediation Analysis[J]. Psychological Methods,2010,15 (4):309-334.

(责任编辑:卢君)

收稿日期:2021-09-14

基金项目:安徽省社会科学规划项目(AHSKF2018D57)

作者简介:赵为民(1974-),安徽芜湖人,安徽大学经济学院副教授,经济学博士,研究方向为财政税收。