倾斜性农业保险扶贫政策的减贫效应及其差异

刘汉成,陶建平

(1.黄冈师范学院 商学院,湖北 黄冈 438000;2.华中农业大学 经济管理学院,湖北 武汉 430070)

一、问题的提出

根据国务院扶贫办的统计,2012—2019 年7 年间,全国农村贫困人口从2012 年末的9899 万人减少至2019 年末的551 万人,贫困发生率从10.2%下降至0.6%,脱贫攻坚取得了显著成绩。但剩下的贫困人口脱贫难度更大,且已脱贫人口依然存在返贫风险[1],农村地区始终面临因灾致(返)贫的挑战。党的十八大以来,中央政府对农业保险扶贫高度重视,出台了一系列政策措施。2017 年6 月23 日,习近平总书记在全国深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上明确指出,“在深度贫困成因中,需要特别关注因灾致贫问题,农业保险制度要对贫困人口实行政策倾斜”。2018 年3 月,原保监会、财政部、国务院扶贫办联合印发《关于保险业支持深度贫困地区脱贫攻坚的意见》,要求各地认真组织实施。针对农村贫困人口实施倾斜性农业保险扶贫政策(降低农业保险费率、提高财政保费补贴比例、提高自缴保费减免比例、提高农业保险理赔金额等),能够有效提升贫困人口抵御农业风险的能力,防止因灾致(返)贫,是当前精准扶贫的重要工具,在防范和化解脱贫攻坚风险中具有不可替代的作用[2]。关注和探讨倾斜性农业保险扶贫政策的减贫效应,对于进一步完善农业保险扶贫政策、打赢脱贫攻坚战、推进全面建成小康社会具有重要意义。

农业保险减贫效应一直受到国内外学者的广泛关注。部分学者肯定了农业保险的减贫效应。一方面,通过农业保险可以提高农户应对风险冲击能力从而降低贫困发生率[3];另一方面,通过农业保险可引导农户选择合理的生产方式来降低贫困发生率[4]。农业保险减贫主要通过以下两个途径来实现。一是通过灾后赔付稳定农户收入。Wright 和 Hewitt 对美国北达科他州农业保险的分析表明,农业保险赔付1 美元,能使农户收入增长1.03 美元[5]。二是通过农业保险的乘数效应缓解贫困。发挥农业保险的杠杆作用撬动社会资金参与扶贫,从而提高农户农业生产的积极性和主动性,进而提高农业生产效率,有助于帮助贫困人口脱贫和防止返贫[6]。但也有学者对农业保险的减贫效应不太乐观。一是以利润最大化为目的的商业化农业保险很难给贫困人口带来经济福利[7]。在收入水平有限的情况下,农户的保险需求意愿很难调动起来[8];对保险产品不了解、对保险不信任、办理保险手续复杂、家庭及个人生活开支不足等是影响贫困人口农业保险需求的重要因素[9-12]。二是现有农业保险政策仍然没有改变“重覆盖、轻保障”“重普惠、轻特惠”的状况[13],对贫困人口没有实施特别的保费补贴和风险补偿机制[14]。三是过度保费补贴会扭曲市场价格,不仅将商业保险公司挤出市场,还会诱导贫困人口逆向选择行为以及使政府背负沉重财政负担,最终不利于农业保险市场的健康稳定发展[15-17]。

倾斜性农业保险扶贫政策的减贫效应是当前金融扶贫研究的新领域,相关文献还不多见。黄渊基等以湖南省为例,利用DEA 模型测算湖南省14个州市2008—2014 年的倾斜性农业保险扶贫效率及其影响因素,结果发现,湖南省倾斜性农业保险市场总体有效,农户参保数、农业风险保障水平、农户受益数、赔款额度以及政府保费补贴具有显著的扶贫效应[18]。朱蕊等利用2010—2016 年省级面板数据,构建面板门限模型对我国倾斜性农业保险的扶贫效果进行了实证分析,结果显示,农业保险财政补贴扶贫效果存在门限特征,说明倾斜性农业保险扶贫政策的扶贫效果受制于经济发展[19]。郑军等利用2007—2016 年省级面板数据,构建动态模型对倾斜性农业保险保障水平的反贫困效应进行了测度分析,结果表明,提高农业保险保障水平可以有效防止农户陷入贫困[20]。

综上所述,关于传统农业保险减贫效应的研究并未形成较为一致的结论。究其原因,一个主要因素在于传统农业保险政策没有精准锁定贫困人口。虽然部分文献已经对倾斜性农业保险政策减贫效应进行了探讨,但专门针对倾斜性农业保险扶贫政策减贫效应展开系统研究的文献还不多见。为此,本文拟在已有研究基础上从理论上分析倾斜性农业保险扶贫政策减贫的作用机理,并实证检验倾斜性农业保险扶贫政策对贫困户收入和脱贫的影响,以期为制定针对性的农业保险扶贫政策提供参考。

二、理论分析与计量模型选择

1.理论分析

倾斜性农业保险扶贫政策是国家针对农村贫困农户进一步降低农业保险费率、提高财政保费补贴比例、提高自缴保费减免比例、提高农业保险理赔金额等,以倾斜性政策提升贫困农户抵御农业风险冲击的能力,防止因灾致(返)贫。倾斜性农业保险扶贫政策对贫困农户的减贫效应主要表现为两个方面:一是稳定贫困户农业收入;二是降低贫困发生率。

(1)稳定贫困农户农业收入。倾斜性农业保险政策对贫困农户收入影响的作用机理如图1 所示。长期以来,农业一直面临自然风险、经济风险、政治风险以及技术风险等多重挑战,其中,以自然风险和经济风险为主。自然风险主要来自与农业生产相关的各种灾害性因素,如地震、台风、旱灾、雨涝、冰雹、低温霜冻等。自然风险冲击是造成农业生产损失的最主要因素。经济风险主要来自与农业生产相关的各种经济波动因素,如市场供求失衡、农产品价格波动、经营管理不善等。由于生产周期较长,相比较其他行业而言,农业更易受经济风险冲击[21]。基于此,加强风险管理及农业保险补偿等措施可以有效防范和化解农业风险冲击。其中,风险管理包括风险预防和风险转移,风险预防侧重于开展灾害发生前的预防。政府机构和专业农业保险公司定期向贫困农户宣讲灾害预防知识,提供防灾减灾建议,并适时开展如人工降雨等相关举措,尽量降低农业风险损失的概率[22]。风险转移则是在灾害发生过程中,通过引导贫困农户进行产业结构调整和优化,尽可能降低自然风险和经济风险对贫困农户收益的冲击。农业保险补偿则是在灾害发生后,保险公司针对投保贫困农户开展直接经济补偿,将贫困农户损失降到最低限度。通过上述举措,确保降低风险损失和稳定贫困农户收入增长目标。

图1 倾斜性农业保险政策稳定贫困农户农业收入的机理

(2)降低贫困发生率。由于贫困农户多处地理条件恶劣、自然灾害频发地区,加之农业基础设施落后、经济发展水平低,农村贫困农户容易陷入“贫困-灾害”陷阱,即贫困与灾害往往相互交织,恶性循环[23]。因此,为化解“贫困-灾害”恶性循环的困局,制定并实施倾斜性农业保险政策及其配套措施尤为必要(图2)。首先,实施倾斜性农业保险扶贫政策可减少贫困户经济负担和风险损失。降低农业保险保费率、提高财政保费补贴比例、提高贫困户自缴保费减免比例等可以降低贫困户农业保险费用支出;参加农业保险可以提高农业风险保障水平,有效减少贫困户风险损失,稳定贫困户收入。其次,实施相关配套措施可以促进贫困户发展农业生产。比如,帮助贫困户发展特色产业,确保其有稳定收入来源;在生产过程中,农技部门通过开展农业技术培训和指导,让贫困户熟练掌握生产技术要领和规范,给其带来实实在在的经济效益[24];在开展社会化服务方面,相关部门通过开展产前、产中、产后服务,解决贫困户的后顾之忧;金融机构通过提供优惠信贷支持,解决贫困户融资难、融资贵问题,帮助贫困户扩大农业生产规模[25]。可见,通过开展倾斜性农业保险政策及其配套措施,可以有效降低贫困发生率。

图2 倾斜性农业保险政策及配套措施减贫机理

2.计量模型选择

(1)计量方法。基于前述分析,本研究构建如下回归模型:

式(1)考察倾斜性农业保险扶贫政策是否能显著提高贫困户的收入水平,式(2)考察倾斜性农业保险扶贫政策是否能够显著发挥对贫困户的脱贫效应。其中,Y1表示贫困户人均可支配收入(取对数),Y2表示贫困户的脱贫状况;X1i表示倾斜性农业保险扶贫政策变量,X2i表示相关配套措施变量,X3i表示贫困户家庭特征变量,X4i表示区域和时间变量;ε 为随机扰动项。

(2)变量选取与说明。选择贫困户人均可支配收入(Y1)和贫困户的脱贫状况(Y2)作为被解释变量。其中,贫困户人均可支配收入是指按贫困户人口平均的“农户纯收入”。由于倾斜性农业保险扶贫政策直接减轻了贫困户负担,因此贫困户人均可支配收入更能体现倾斜性农业保险扶贫政策对贫困户的影响,在进行回归时取对数。贫困户的脱贫状况是以当年确定的国家贫困线作为标准,若贫困户人均可支配收入仍然低于当年国家贫困线标准,则该贫困户未脱贫,反之则脱贫。

影响减贫的因素较多,不仅涉及倾斜性农业保险扶贫政策因素,而且还与相关配套措施、贫困户家庭特征以及区域和时间有关。因此,本文从以下四个维度来选择解释变量。变量选择及定义见如表1 所示。

表1 变量选择及定义

第一,倾斜性农业保险扶贫政策变量(X1i)。该变量包括农业保险费率(X11)、财政保费补贴比例(X12)、自缴保费减免比例(X13)、农业保险理赔金额(X14)。为支持农村脱贫力度,各级政府可根据当地实际情况不同程度降低农业保险费率,用农业保险费占农业保险金额的比例表示;财政保费补贴比例是指针对特定种养殖业品种,由中央及地方政府为参保农户提供一定比例的保费补贴,用财政补贴占农业保费的比例表示;自缴保费减免比例是指政府针对不同贫困程度参保农户自缴保费部分进行减免的比例,为解决贫困户脱贫问题,各级政府实施了贫困户自缴保费全免的政策,该指标是倾斜性农业保险政策的关键指标之一,用自缴保费减免额与自缴总额之比来表示。农业保险理赔金额一般与农业保险理赔标准挂钩,理赔标准通常设置起赔点,起赔点为30%,当承保农作物损失率在30%以下时,保险公司不负责赔偿;当承保农作物损失率在30%~70%时,理赔标准按照承保农作物的保险金额和损失率计算赔偿;当承保农作物损失率高于70%时,则按该农作物生长期保险金额全额赔付。对贫困户而言,提高农业保险理赔标准意味着放宽理赔限制,提高农业保险赔偿金额,尽可能降低贫困户的风险损失。

第二,相关配套措施变量(X2i)。该变量包括发展特色产业(X21)、农业技术培训(X22)、社会化服务水平(X23)以及金融信贷支持力度(X24)。其中,发展特色产业用贫困农户是否开展了特色产业来表示,农业技术培训用贫困农户是否接受了相关农业技术培训和指导来表示,社会化服务水平用贫困农户是否加入了农业合作组织来表示,金融信贷支持力度用金融机构是否对贫困农户提供信贷支持来表示。

第三,农户家庭特征变量(X3i)。该变量包括户主性别(X31)、户主年龄(X32)、户主受教育程度(X33)、户主健康状况(X34)等。

第四,地区和时间变量(X4i)。其中,地区变量(X41)和时间变量(X42)分别用于控制地区和年份因素。尽管中央财政对东中西部地区实施了差异化农业保费补贴政策,但这种差异化并不明显。若将东中西部贫困地区进行对比,不难发现存在三种差异:一是产业结构差异。东中西部贫困地区农业产业占GDP 比重依次上升、农户经营性收入占比也相应上升。二是地方政府财力差异。东部地区二三产业发达,地方政府财政实力雄厚,对农业保险支持能力较强;而中西部地区属于传统农业农牧和商品粮区域,二三产业相对落后,地方政府财政实力有限,无论从保费补贴和保障水平均与东部地区存在较大差距。三是东中西部贫困地区分布差异。东部贫困地区只有2 个,中部地区有8 个,西部地区有12 个,由此可知,贫困地区主要集中在中西部地区。因此,我国政策性农业保险名义上体现了区域倾斜,但实际上还是没有很好地因地制宜、因地施策,致使中西部贫困地区精准脱贫效果大打折扣,因灾致(返)贫问题仍然没有得到较好的解决[26]。

三、数据来源及计量结果分析

1.样本及数据说明

本文数据来源于“中国家庭追踪调查”(CFPS)。数据采集范围包括31 个省(自治区、直辖市)16000个样本家庭,涵盖了经济活动、教育成果、家庭关系与家庭动态、人口迁移、健康等,样本具有较好的代表性。根据研究需要,本文使用2014 年、2015年、2016 年、2017 年、2018 年CFPS 农村家庭问卷的数据,在剔除数据缺省值和非正常观察值之后,最终得到26519 个农村家庭观察值的资料,包括了详细的人口特征、农业保险、家庭经济状况等微观数据。

2.计量结果分析

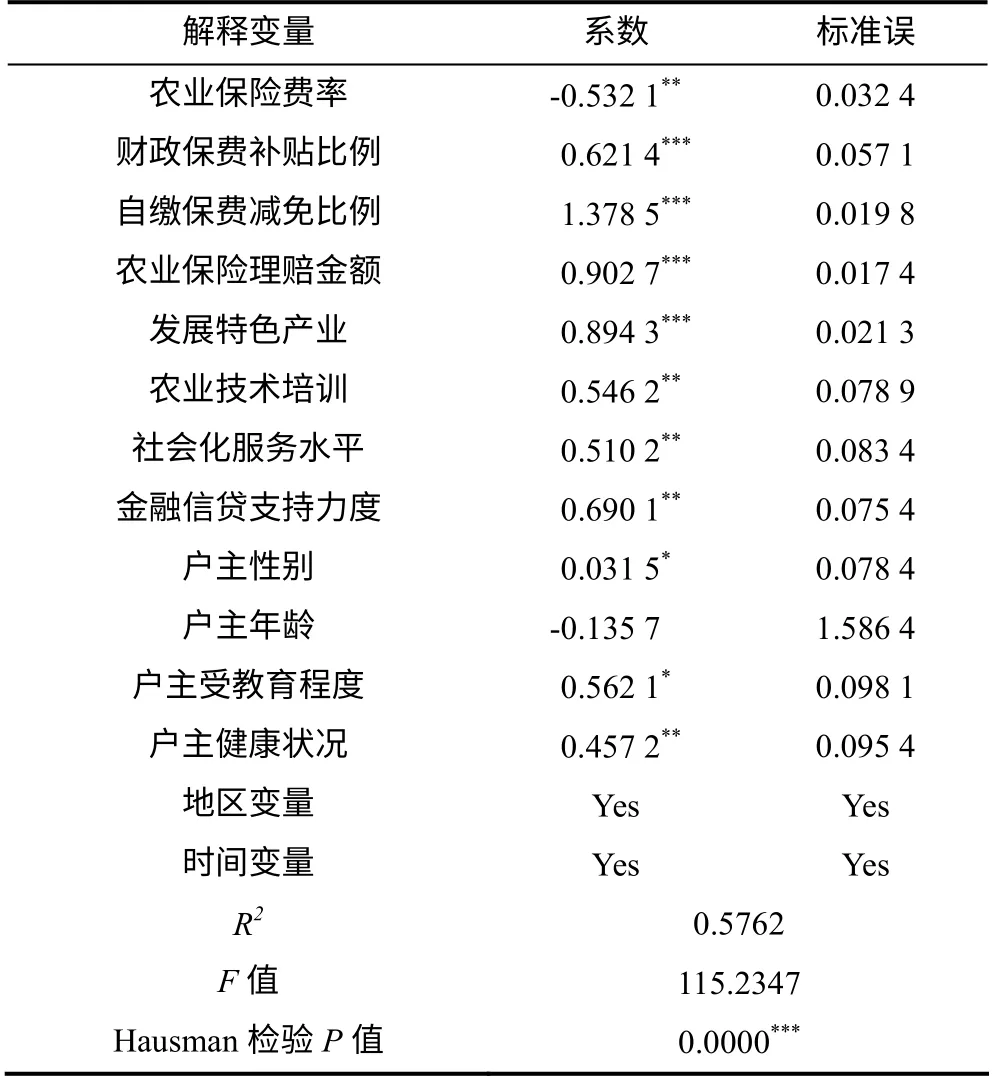

(1)倾斜性农业保险扶贫政策对贫困户收入的影响。随着精准扶贫战略的实施,倾斜性农业保险扶贫政策精准对接农村贫困户逐步得到贯彻落实。但倾斜性农业保险扶贫政策是否对贫困户收入产生显著影响,需要实证检验。对此,根据式(1)采用固定效应计量模型(Hausman 检验的P 值均为0)得到的回归结果如表2 所示。根据表2 可知,对全体样本而言,倾斜性农业保险扶贫政策变量对农村贫困户收入增长发挥了积极作用。这与倾斜性农业保险扶贫政策能够有效降低农村贫困户经济负担、减少未来不确定性有关。其中,农业保险费每降低 1%,农村贫困户人均可支配收入上升0.53%,且在5%的水平上显著;财政保费补贴比例每提高 1%,农村贫困户人均可支配收入上升0.62%,且在1%的水平上显著;自缴保费减免比例每提高 1%,农村贫困户人均可支配收入上升1.38%,且在1%的水平上显著;农业保险理赔金额每提高 1%,农村贫困户人均可支配收入上升0.90%,且在1%的水平上显著。

表2 倾斜性农业保险扶贫政策对农村贫困户收入的影响

相关配套措施变量对贫困农户收入增长也发挥了正面作用,这与相关配套措施能有效促进贫困户发展农业生产有关。政府帮助贫困农户发展特色产业对农村贫困户人均可支配收入具有显著的正向影响,且在1%的水平上显著;农业技术推广部门为贫困农户提供农业技术培训对农村贫困户人均可支配收入具有显著的正向影响,且在5%的水平上显著;提高社会化服务水平对农村贫困户人均可支配收入具有显著的正向影响,且在5%的水平上显著;提高金融信贷支持力度对农村贫困户人均可支配收入具有显著的正向影响,且在5%的水平上显著。

贫困户家庭特征变量对贫困户收入增长影响有较大差异。其中,户主性别、户主受教育程度以及户主健康状况等对农村贫困户收入增长具有正向影响,且在10%的水平上显著,说明在贫困农户中,男性在获取收入方面较女性有优势;贫困农户文化程度越高,获取知识的能力越强,收入增长越有保障;贫困农户身体越健康,获取收入的能力越强。户主年龄对农村贫困户收入增长影响不显著。

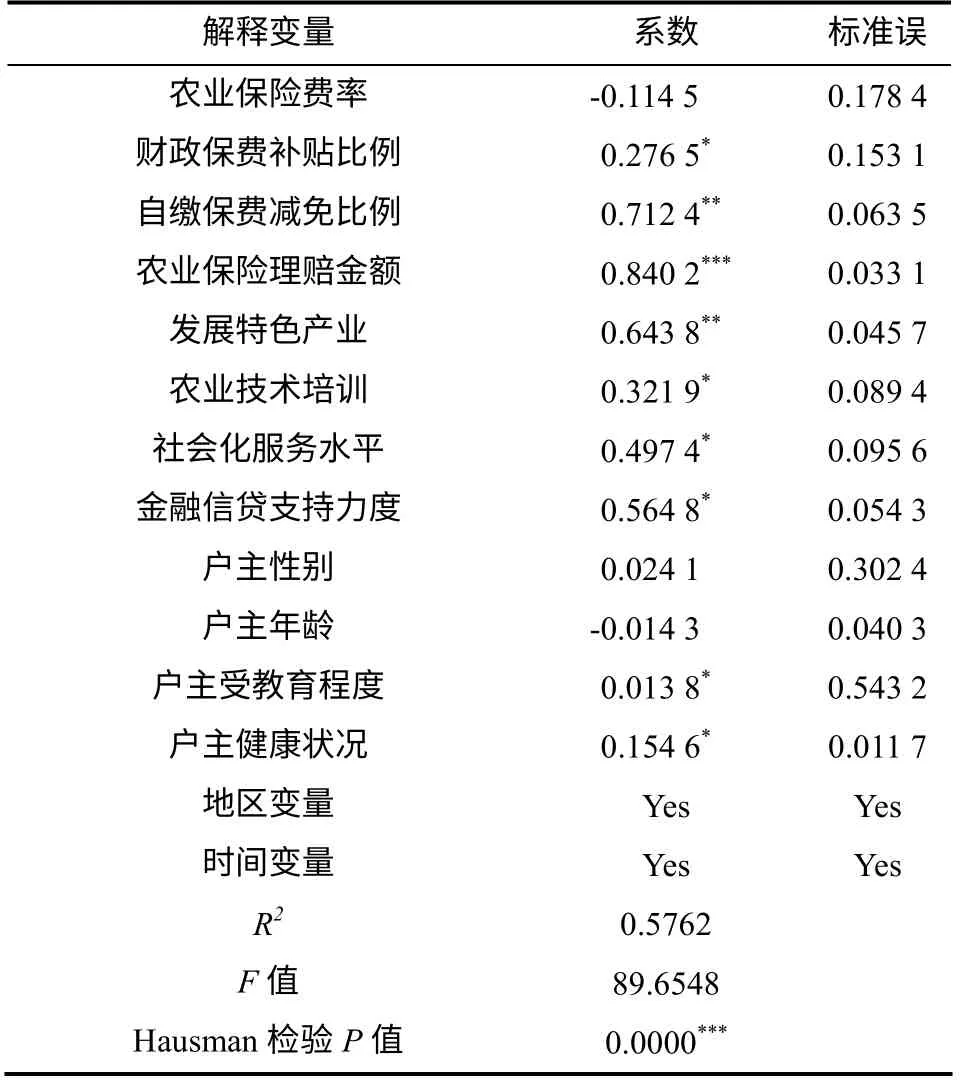

(2)倾斜性农业保险扶贫政策对贫困户脱贫的影响。为考察倾斜性农业保险扶贫政策对农村贫困户的脱贫效果,在式(2)基础上运用固定效应计量模型(Hausman 检验的P 值均为0)得到的回归结果如表3 所示。根据表3 可知,降低农业保险费有助于农村脱贫户比例上升,但在统计上不显著;财政保费补贴比例每提高1%,贫困户脱贫比例上升0.28%,且在10%的水平上显著;自缴保费减免比例每提高1%,贫困户脱贫比例上升0.71%,且在5%的水平上显著;农业保险理赔金额每提高1%,贫困户脱贫比例上升0.84%。这说明,提高自缴保费免缴比例和降低农业保险保费支出,极大激发了贫困户农业保险需求,增强了贫困户应对农业风险冲击能力;提高农业保险理赔金额,贫困户遭遇的风险损失越小,脱贫效果越好。

表3 倾斜性农业保险扶贫政策对农村贫困户 脱贫效果的影响

相关配套措施对农村贫困户脱贫也发挥了积极作用,是确保贫困户脱贫的有效手段。发展特色产业对农村贫困户脱贫具有正向影响,且在5%的水平上显著;农业技术培训、社会化服务水平以及金融信贷支持力度对于农村贫困户脱贫均具有正向影响,且在10%的水平上显著。贫困户家庭特征变量对农村贫困户脱贫的影响也有较大差异。其中,户主受教育程度与户主健康状况等变量对农村贫困户脱贫具有正向影响,且在10%的水平上显著;但户主性别与户主年龄对农村贫困户脱贫影响不显著。

3.进一步分析

由于农业风险冲击,导致农村地区“一边脱贫、一边返贫”的现象还十分突出,需要引起有关方面高度重视。根据2014—2018 年“中国家庭追踪调查”数据,以农村地区农户家庭前后两期贫困状况变化情况为研究对象可分两种情况进行分析:一种情况是将前一期处于贫困状态、本期处于非贫困状态的农户视为脱贫;另一种情况是将前一期处于非贫困状态、本期处于贫困状态的农户视为返贫。根据数据可得性,本文共采集了7652 个农户样本,采取“国家贫困线”和“农村居民人均可支配收入最低的20%”两个贫困衡量标准,从绝对贫困和相对贫困两个维度分析农户脱贫与返贫情况。按照国家贫困线标准衡量,在前一期属于绝对贫困的842户贫困户中,本期实现脱贫的达到814 户,脱贫率达到96.67%,脱贫效果明显;但按照相对贫困标准衡量,这814 户脱贫户中仍然有295 户处于相对贫困状态,占脱贫户的36.24%,表明贫困户虽然摆脱了绝对贫困,但相对贫困程度还是较高,贫困脆弱性依然存在。与此同时,按照国家贫困线标准选取前一期6 275 户非贫困户,用相对贫困标准衡量有1 521 户处于相对贫困状态,占比24.24%。这表明,若提高贫困衡量标准,则致贫和返贫情况更加严重。基于此,需要进一步拓宽倾斜性农业保险扶贫政策的保障范围和程度,使绝对贫困户和相对贫困户均免受农业风险的冲击,增强其脱贫和防止返贫的能力。

四、结论与启示

上述研究表明:第一,倾斜性农业保险扶贫政策能够显著增加农村贫困户的收入水平;第二,倾斜性农业保险扶贫政策对贫困户的脱贫效应存在差异,财政保费补贴比例、自缴保费减免比例和农业保险理赔金额对贫困户脱贫具有显著正向影响,而农业保险费率对贫困户脱贫的影响不显著;第三,农村地区依然存在“一边脱贫、一边返贫”的现象,需要引起高度重视。

上述结论对于制定针对性的农业保险扶贫政策具有如下启示:一是对于农村地区贫困户,在稳步降低农业保险费率和提高财政保费补贴比例的基础上,应进一步提高自缴保费减免比例和提高农业保险理赔金额,确保倾斜性农业保险扶贫政策发挥更大的减贫效应。二是应做好农村地区农业保障的配套服务,如大力发展特色产业、加大农业技能培训、完善社会化服务水平以及加大金融扶持力度,确保农村地区贫困户稳定脱贫增收。三是针对农村地区农户“一边脱贫、一边返贫”的问题,要按照相对贫困标准将农村相对贫困户纳入倾斜性农业保险扶贫保障范围,确保农村地区脱贫攻坚取得实实在在的成效。对于绝对贫困户和相对贫困户实施的农业保险政策,既要做到差异化,又要有效防止“待遇悬崖”。此外,需完善农业保险扶贫动态管理机制,随时掌握贫困动态变化的基本信息,按照规定标准和程序及时将因灾返贫的农户纳入建档立卡贫困户,确保其及时享受倾斜性农业保险扶贫政策,这也是今后进一步发挥倾斜性农业保险扶贫政策功能需要重点关注的问题。