邯郸方言(老派)中古舒声字文白异读(上)

——文白异读统计和系统型文白异读分析

王锡丽

(邯郸学院 文史学院,河北 邯郸 056005)

引 言

文白异读是每个方言都有的语言现象,“是方言调查的难点,又往往是方言研究的终点。”[1]259邯郸方言属于晋语,地处晋语与冀鲁官话和中原官话的交界地带,一些字有文白异读,这种异读不仅存在于中古入声字,也存在于中古舒声字;入声字的文白异读之前有过一定的统计与分析①见王锡丽《中古入声字在邯郸方言中的读音研究》(河北大学硕士论文,2004)。,舒声字中的文白异读鲜见有人研究。那么,中古舒声字在邯郸方言中有哪些字存在文白异读,这些异读在声、韵、调中的分布是怎样的,分布情况与山西晋语的文白异读相比有什么不同,异读内部有怎样的区分,文白读的历史层次是怎样的,这些问题就是本文要着力研究的。

本文所说的文读异读是指:一个字有异源异读,这些异读一般与特定的词语相联系,这些词语一般在语体上有口语与书面语之别或者风格上的雅土之分,有的区分不明显。书面语的、雅的那个读音称作文读,通常是外来音;口语的、土的那个读音称作白读,通常是本地音。由于不同年龄段的文白异读有所差异,基于上述的研究目的,本文调查研究的是邯郸方言老派(1940年代和1950年代出生的邯郸当地人),本文所说的邯郸方言是指2016年9月以前行政区划改变之前的邯郸市、邯郸县的方言。由于生活环境、生活经历、受教育情况等方面存在差异,即使同一代人,口中的文白异读字也有差异,本文的调查对象出生并长期生活在本地、配偶也都是当地人,接受的一般是20世纪五、六十年代的初高中教育。

一、邯郸方言(老派)中古舒声字文白异读统计

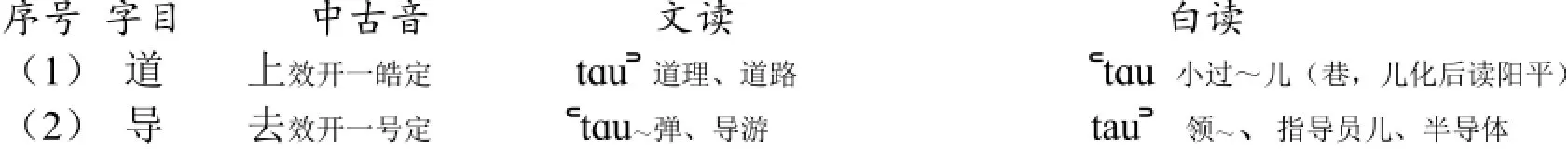

文白异读的差异通常表现在一个音节的声韵调方面,下面就以声韵调为单位对邯郸方言老派舒声字文白异读字进行统计。统计时按序号、字目、中古音、文读、白读顺序排列;为了便于古今比较,中古声韵调的排列顺序根据异读在今邯郸方言声韵调的表现不同而有所差异,比如,今读声母有文白异读的,就把古字母排在前头,今读韵母有文白异读的,就把韵摄排在前头;在字号安排上,比较的重点用与正文相同的字号,非重点用小号字;音标方面,比较的重点加粗加黑。文白异读古音来源有不同的,就列出相对应的那两个来源。例词中用~代替字目。邯郸方言舒声字的调类调值是:阴平31、阳平53、上声55、去声213。下面列举字音时只标调类。

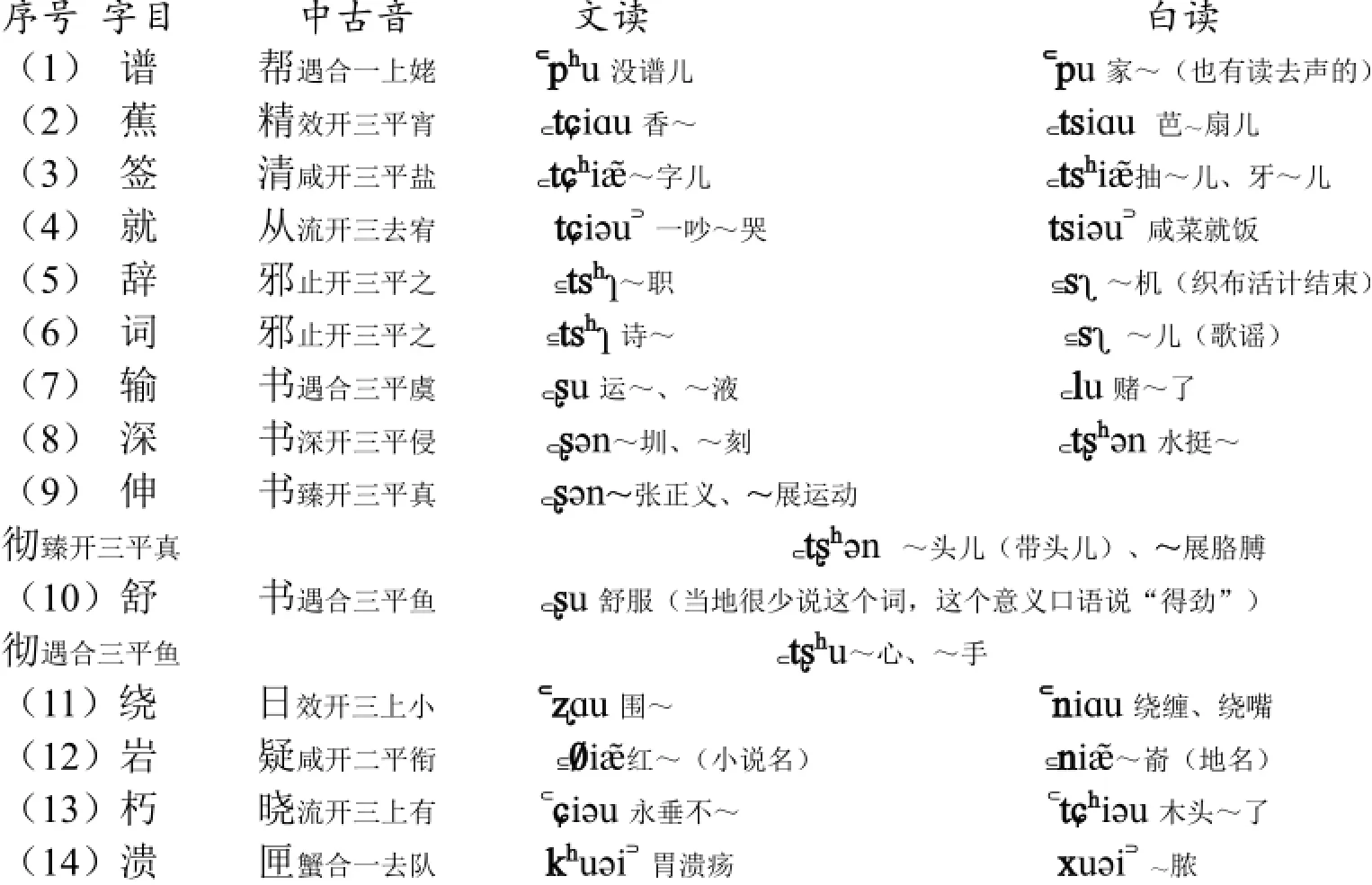

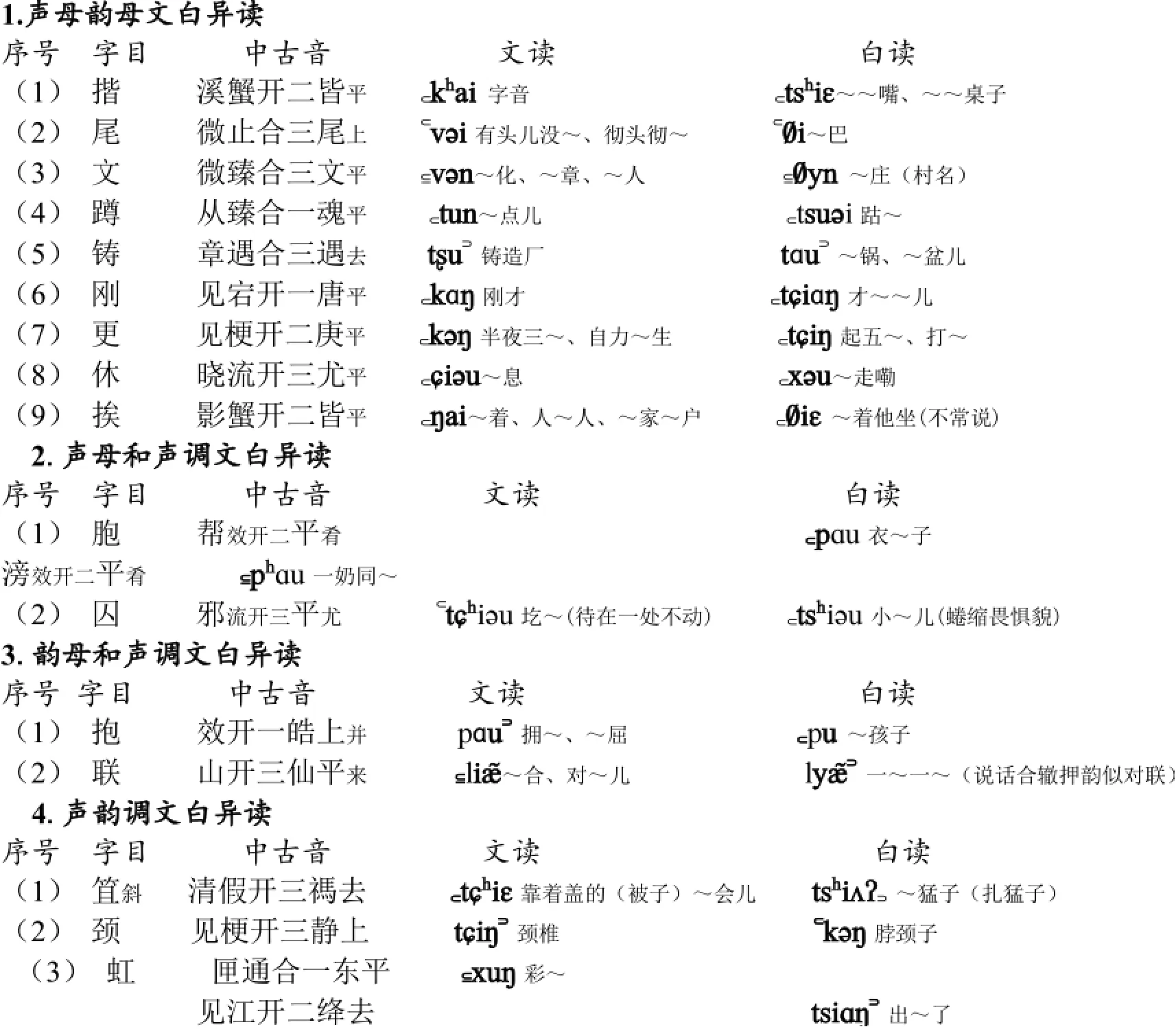

(一)声母文白异读

(二)韵母文白异读①《广韵》里有个“殕”,中古音是遇合三上虞敷,其词义是“食上生白毛”;邯郸话说的生mu了,意义与之合,但声母和调类均不合。另据乔全生《晋方言语音史研究》(中华书局,2008)第177页,“毛”在汾河片18个方言点有文白异读,白读音都是[mu],据此,邯郸话说的某食物生mu了,其本字就是“毛”。

(三)声调的文白异读

(四)声韵调两项以上的文白异读

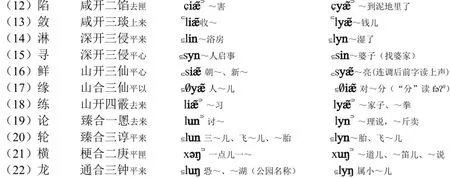

下面对邯郸方言(老派)中古舒声字文白异读从三方面进行统计:首先是在声韵调方面的分布,其次是在韵摄中的分布,最后是在声母各系中的分布。

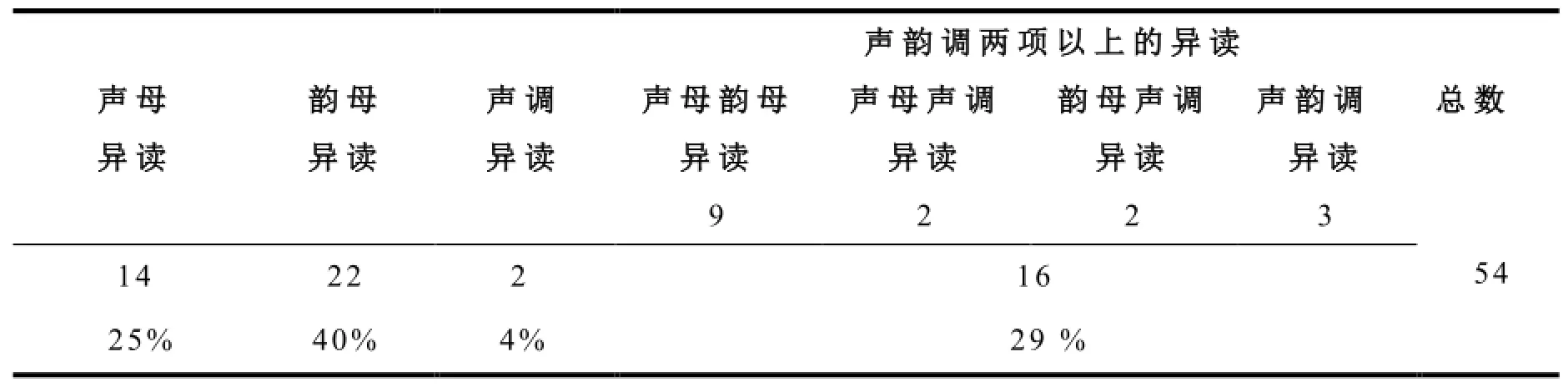

表1.文白异读在声韵调中的分布①百分比为各统计项与文白异读总数之比,下同。

从上表看出,邯郸方言中古舒声字文白异读共计54个,在声、韵、调及其两项以上者都有分布,其中韵母文白异读数量最多,占比最高,声调文白异读数量最少,占比最低。

表2.文白异读在韵摄中的分布②统计范围包括全部54个字,文白来源不同韵摄的只统计白读。

从上表看出,邯郸方言中古舒声字文白异读除曾摄以外,在其他各摄均有分布,其中占比较高的有效摄、遇摄、止摄、臻摄。这与山西方言韵母文白异读在韵摄上的分布不同,山西方言“宕江曾梗止蟹六个摄文白异读最为丰富……流摄遇摄在山西各地均未见有文白异读。”[2]63

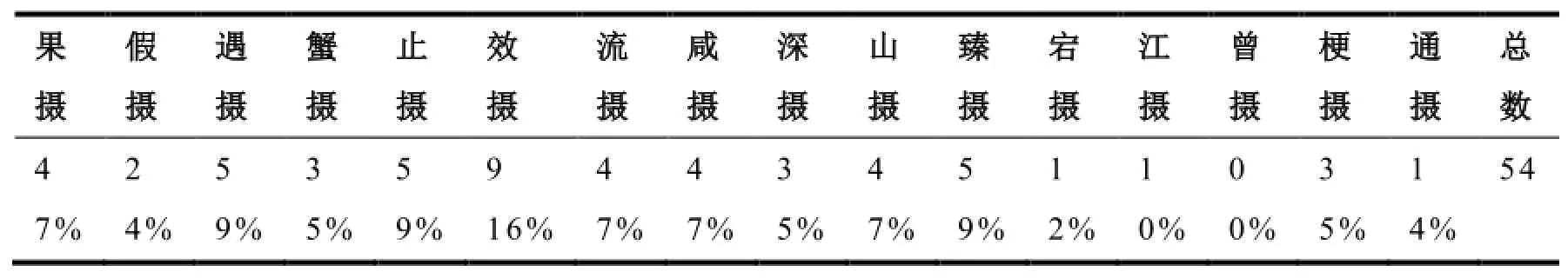

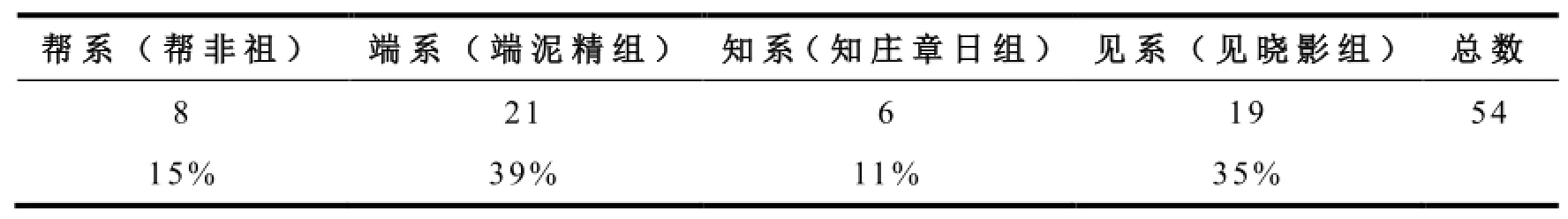

表3.文白异读在声母系组中的分布③统计范围包括全部54个字。

从上表看出,邯郸方言中古舒声字声母文白异读在声母各系组中均有分布,其中端系、见系字文白异读占比较高。山西方言声母文白异读主要表现在“全浊声母今读塞音、塞擦音声母的送气与否”,邯郸方言声母文白异读不具有这个特点。[2]59

二、邯郸方言(老派)中古舒声字文白异读分析

本文将邯郸方言(老派)中古舒声字文白异读分为三类:

第一类为系统型文白异读,这里说的“系统”,参照王洪君先生《闻喜城关文白异读全表》④参见王洪君《历史语言学方法论与汉语方言音韵史个案研究》(商务印书馆,2014),第309页。,把某一方言内在音韵层面上形成与古音来源有关的、同一个字有文白音类对应、数量在两个或两个以上的看做系统对应,比如,邯郸方言见母开口一二等声母有k-tɕ文白对应、数量有“刚k文tɕ白更k文tɕ白”两个字,本文就视之为系统型。

第二类为零星型文白异读,指某一方言在音韵层面上形成与古音来源有关的、同一个字有文白音类对应、数量只有一个的,比如邯郸方言流开三精组字韵母有文白异读的只有“羞” iəu文 / iɑu白这一个字,我们就视之为零星型文白异读,这类文白异读中的白读音经过与其它方言①其他方言包括邯郸市所辖县、河北方言及全国其他方言。语料来源为:邯郸市辖肥乡、永年、成安、大名、魏县、磁县、临漳等语料为笔者调查;河北省内高碑店、廊坊、涿州、霸州、博野、青县、定兴、冀州、故城、保定、蠡县、沧州、衡水、新乐,元氏、邢台等地语料据吴继章等主编《河北省志·方言志》(方志出版社,2005),也参考了李旭《河北省中部南部方言语音研究》(山东大学博士论文,2008);北京、济南、西安、太原、武汉、成都、合肥、苏州、温州、长沙、双峰、南昌、梅县、厦门、潮州、福州、建瓯等方言的单字音和文白异读据北京大学中文系语言学教研室编《汉语方音字汇》(第二版重排本)(语文出版社,2003);南京、徐州、绩溪、西安、武汉、长沙等方言点的方言词汇据李荣主编《现代汉语方言大词典》(综合本)(江苏教育出版社,2002);河南郑州、孟县、内黄、清风、杞县、临颍、安阳、汤阴,山东淄博,福建松溪等地语料据中国·复旦大学和日本·京都外国语大学合作编纂《汉语方言大词典》(中华书局,1999);洛阳语料据贺巍《洛阳方言研究》(社会科学文献出版社,1993),李荣主编、贺巍编纂《洛阳方言词典》(江苏教育出版社,1996),尤晓娟《洛阳方言同音字汇》(上、下)(《洛阳理工学院学报》社会科学版,2014(6)、2015(2));开封语料据周昕《河南开封方言语音研究》(山西师范大学硕士论文,2013),赵文文《开封县方言语音研究》(江苏师范大学硕士论文,2018);梅州市的五华县、丰顺县语料据马洁琼《梅州客家话齿音声母研究》(暨南大学硕士论文,2010);临汾、洪洞据乔全生《晋方言语音史研究》(中华书局,2008)。其他语料来源还有:贺巍《获嘉方言研究》(商务印书馆,1989),侯精一《长治方言志》(语文出版社,1985);毋效智《扶风方言》(新疆大学出版社,2005),孙立新《户县方言研究》(东方出版社,2001),张鸿魁《临清方言志》(中国展望出版社,1990),李申《徐州方言志》(语文出版社,1985),邢向东《神木方言研究》(中华书局,2002),张文轩、莫超《兰州方言词典》(中国社会科学出版社,2009)。一个方言点有两种语料来源的,如果所记一致,引用时不加说明,不一致则随文指明出处。比较,会使孤立的一个“点”变成“面”, 形成另一种意义上的“系统”,提升了研究价值,丰富对汉语史的认识。

第三类为源自不同音切型文白异读,如“虹”在邯郸方言文读⊆xuŋ彩虹桥、霓虹灯、白读tsiɑŋ⊃213出虹了,一般认为前者对应“户公切”,后者对应“古巷切”,可实际情况并非完全如此,而且其中有的白读音在记字上存在分歧,为方便讨论,本文将其独立为一类②李蓝先生曾对“虹”的文白读进行过分析,他说:“表面上看,这个文白异读可以用“分古音”的方法来处理……让不同的读音与不同来历的古音相对应……但实际的情况却可能是:“虹”在大多数方言中本来就是江摄字,但后来又从其他方言传来通摄的读音,于是形成了特殊的文白读:两个读音各有不同的古音来源,但又确实是文白异读。”见李蓝《湖南城步青衣苗人话通摄舒声的历史层次》(丁邦新《历史层次与方言研究》,上海教育出版社,2007,第270页)笔者同意这种看法。。这一类与前两类在逻辑上并不是一个标准划分出来的,某种程度上与前两类有交叉。比如,“深”“伸”“舒”这3个文读音都是中古“书”母字,有共同的文白异读形式:ʂ文/tʂh白,按上面标准,应该归为第一类系统的文白异读,但由于“伸”“舒”的文白异读有不同的反切,就将其归入了第三类,只剩下了一个“深”,只好将其归入第二类。但由于第三类涉及到的字只有5个,对上面的两类分析造成的影响不大。

限于篇幅,本文只展开对系统型文白异读的分析,重点探究文白读音特别是其中白读音的历史层次,原因有二:一是文读音多数来自当代普通话,无需多论(发音人是1940年代和1950年代的邯郸人,他们的普通话读音通常是通过学校教育、广播电视、与受普通话影响较深的晚辈或讲普通话的同事长期相处中获得的);二是白读音通常保存若干古语的痕迹,但在以往的研究中,无论是横向的方言联系还是纵向的历史挖掘乃至本字的确认,都未得到应有的重视。

本节分析只针对有文白异读的54个字,那些只有白读或只有文读的视讨论需要偶有涉及。

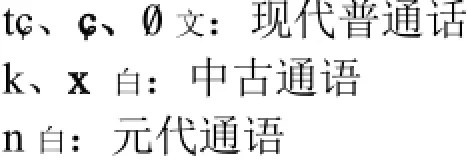

本节词语简称和历史拟音说明:民族共同语在不同时期有雅言、通语、正音、官话等称谓,本节一般情况下用“通语”统称。《中原音韵》简称《中原》、《五方元音》简称《五方》、北京大学中文系语言学教研室编《汉语方音字汇》简称《字汇》。中古和上古拟音如不特殊说明,一般据郭锡良《汉字古音手册》(增订本)(商务印书馆,2010)、《中原》拟音据杨耐思《中原音韵音系》(中国社会科学出版社,1981)、《五方》据高锐霞《从现代隆尧方言看<五方元音>的语音特点》(河北师范大学2007年硕士论文,指导教师龙庄伟、桑宇红)。文白异读韵母多于声母,故分析时先韵母后声母。

(一)系统型韵母文白异读分析

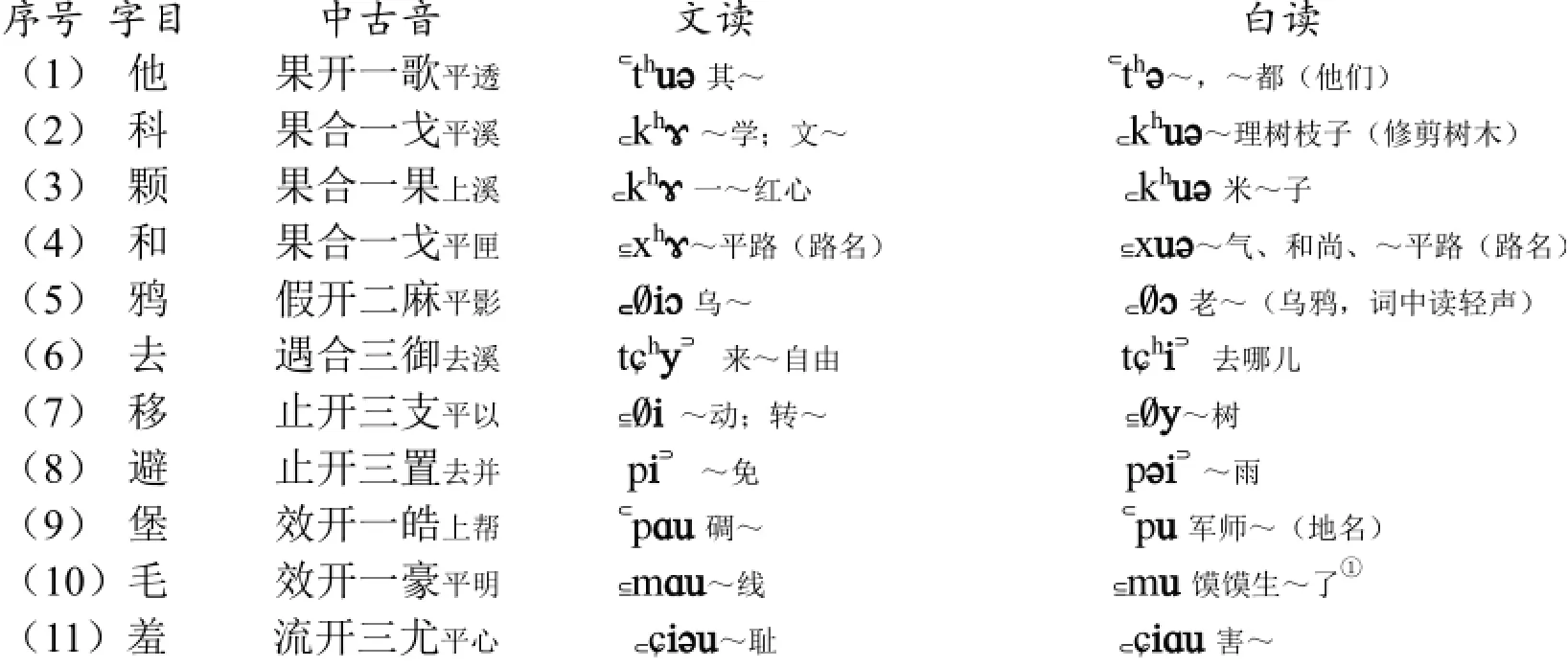

1.果合一戈韵见晓组字韵母文白异读分析

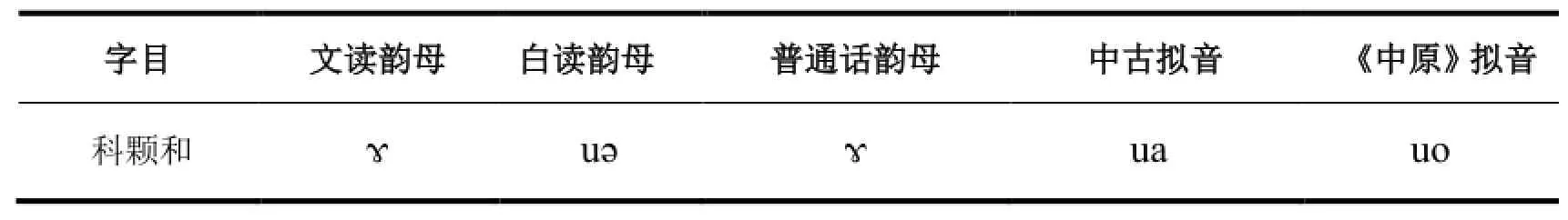

果合一戈韵见组溪母字“科颗”和晓组匣母字“和和气”韵母有共同的文白异读:ɤ文/ uə白。具体见下表。(为分析便利,表格中除了列出目标字的文白韵母外,还列出供比较的普通话韵母和一些必要的历史拟音,后文列举文白异读时同此,不再一一说明。)

表4.果合一戈韵见晓组字韵母文白异读

“科”“颗”的ɤ /uə文白异读受到词汇限制,文读音用于文教词语或书面语,如“文科、理科”“一颗红心”,白读音用于当地土语如“科理树枝子”“米颗子”;至于“和”字,“和气”“和尚”这两个日常用语用白读,“和平路”这个邯郸市著名的商业街,有些老年人受中青年人影响,则有文白两读。很显然,文读韵母源自普通话。

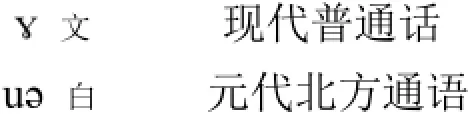

那么,uə 白的来历是怎样的呢?果合一戈韵见晓组字韵母中古拟音ua ,元代《中原》拟音uo,邯郸 uə白与之相比,都是合口呼,但是主要元音ə(实际音值偏后偏圆)与《中原》拟音o更接近,应该是对《中原》韵母读音的继承。概言之,邯郸方言戈韵见晓组字韵母文白异读的历史层次是:

uə 白在今方言中较多保存在晋语和中原官话中,在今河北的主要方言冀鲁官话中已基本被推平①“戈韵溪母字在普通话和河北省中部南部大部分方言中都读开口呼韵母”,见李旭《河北省中部南部方言语音研究》,山东大学博士学位论文,2008,第40页。,白读形式只是隐性地残存在个别地名中,如“窠”“科”在河北高碑店“庄窠”、博野的“庄窠头”、青县的“庄科”中都读xuo;换言之,果合一戈韵见晓组字韵母在冀鲁官话的今读开口呼应该是以文白竞争的叠置式音变完成的,只不过由于音变已经完成,文读层已被挤压到新的白读层,其音变方式已很难察觉罢了。也正因此,即使研究河北明清语音的学者也未提及这项音变②如韩晓云在《明清河北方言语音研究》(华中师范大学博士学位论文,2015)就不曾提及果合一戈韵见晓组字韵母这个音变。。

2.蟹开二皆韵溪影母字韵母文白异读分析

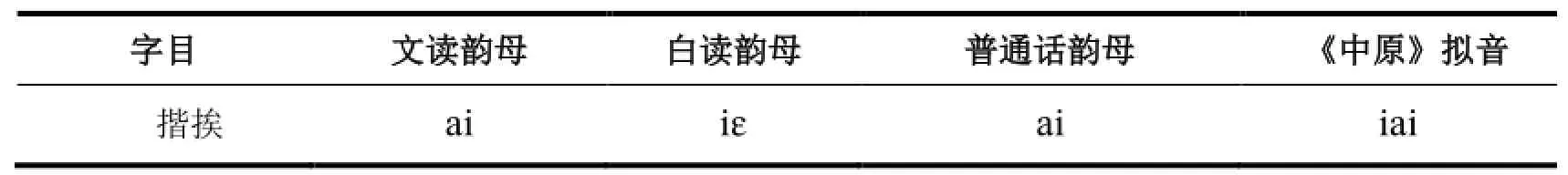

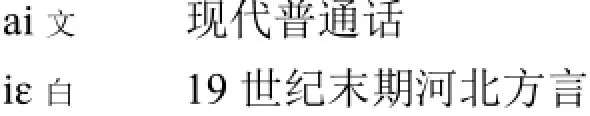

蟹开二皆韵溪母字“揩”和影母字“挨” 有共同的韵母文白异读:ai文/ iɛ白,见下表。

表5.蟹开二皆韵溪影母字韵母文白异读

本组文白异读,部分受到词语的限制,“揩”的文读⊂khai只在念书时按照书音去读或者根据较常用的“楷”去类推其读音,白读⊂tshiɛ用于“吃罢饭拿手巾⊂tshiɛ⊂tshiɛ嘴” “⊂tshiɛ⊂tshiɛ桌子”这样的口语里。至于“挨”,在“挨家挨户”这个词语中只有文读⊂ŋai,在“挨着某人坐下”“挨着地儿放下某物”这样的口语中读则可以文白两读。

其实,邯郸人一般并不知道⊂tshiɛ、⊂Ǿiɛ这两个白读音的本字就是“揩、挨”。通常认为,不知道本字的白读音容易保存,其实这只是个笼统的认识,通过仔细比较,发现 “揩”和“挨”的白读音在邯郸方言的活跃程度并不相同,其中说“揩iɛ白”的多,说“挨iɛ白” 的较少,这是因为揩ai文在口语中几乎不说,对揩iɛ白没有什么影响,而挨ai文在口语中常常用到,对挨iɛ白几乎形成了覆盖态势。

根据汉语语音史,在元代《中原》时期,北方通语见系二等字韵母就增生了i介音,其韵母形式是iai,这个韵母后来经历了两种路径的演变:iai→iɛ 和iai→ai。据学者研究,最晚在19世纪末期,河北方言中蟹摄见系二等字[iai] →[iɛ]的演变已经全部完成。[3]74蟹开二零声母iai→ai相对较晚,已经是1949年以后的事情的了①据王洪君先生研究,“北京话蟹开二零声母iai韵在1949年前后还存在,而且最后固定下来的语音形式是洪音ai,比如‘挨矮矮隘’”。见王洪君《<中原><洪武>和当代方言中的见开二》,《方言》, 2017(2)。。据此,蟹开二皆韵溪影母字韵母文白层次是:

3.效开一豪韵帮组字韵母文白异读分析

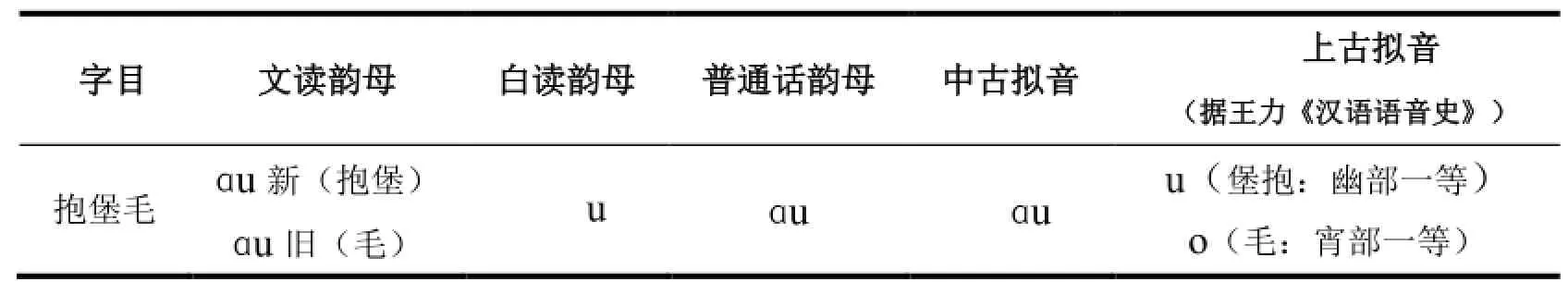

效开一豪韵帮组字韵母“抱堡毛”有共同的文白异读:ɑu文/ u白,具体见下表。

表6.效开一豪韵帮组字韵母文白异读

“抱堡”这两个字的文白读音与词语结合情况是:ɑu文用于书面语“拥抱”“碉堡”(当地叫“炮楼儿”)。 u白用于“抱着孩子”“南堡、北堡、军师堡”等当地村名,对于这种典型的文白异读,当地人也有明确的雅土感,并且认为“拥抱”“碉堡”中的ɑu文是从普通话那里来的。

至于“毛”, u白用于“某某食物生毛儿(长白毛般的霉菌)”这样的当地土语,ɑu文也用于“花毛子(小而薄的棉絮)、毛衣(头发,无贬义②“毛衣”一词在古代很通行的一个词义是 “禽兽的羽毛或皮毛”,如唐·李白《秋浦歌》:“山鸡羞渌水,不敢照毛衣”,唐·苏拯《猎犬行》“骨长毛衣重,烧残烟草薄。”转指人的头发应该从“禽兽的羽毛或皮毛”中引申出来的,下面的例子就是一个启示:元末明初反映北方口语的《朴通事》里有这样的记载:“大仙徒弟名鹿皮,拔下一根头发,变作狗蚤,唐僧耳门后咬,要动禅。孙行者是个胡孙,……他却拔下一根毛衣,变作假行者,靠师傅立的。”(刘坚、蒋绍愚主编《近代汉语语法资料汇编》元代明代卷,商务印书馆,1995,第331页),半兽半人的孙行者的“毛衣”对应大仙徒弟的“头发”,这说明在古代北方方言里,“毛衣”指人的头发是从指禽兽的“羽毛或皮毛”慢慢发展出来的。)”这样的当地土语。在当地人的语感中,觉得⊆mu的本字不是“毛”,而⊆mɑu是才“毛”的当地音。这种情况说明:“拥抱”“碉堡”中的ɑu和毛衣(头发)ɑu虽然韵母读音相同,却并非同一个历史层次,前者是新文读,后者是旧文读,由于较早进入邯郸方言,已经被挤压到了新的白读层。

那么ɑu这个新白读的历史层次是怎样的呢? 根据王力《汉语语音史》,隋唐以后北方通语豪韵读ɑu,而“花毛子、毛衣(头发)”中的“毛ɑu”连同只有ɑu一读且被认为是本地读音的“袍保宝报冒帽”等这些效开一豪韵帮组字,其韵母读音ɑu都应当是隋唐以后北方通语叠置在本地方言上的旧文读、新白读。

旧白读u又是怎样的来历呢?查阅王力主编古代汉语第二册附录三“上古韵部及常用字归部表”,知“抱堡”上古属幽部一等,拟音为u;“毛”上古属宵部一等,拟音为o[4]501;由此可知“抱堡”白读韵母u保留的是先秦通语的语音;至于“毛”, 由于o有合口的倾向,可能在某些方言中就读同u。到了中古,“抱堡毛”在通语中都归入效开一豪韵,拟音ɑu;但在某些方言中却保留了上古音u。这在历史上就有记载,如唐末李匡乂《资暇集》卷中“俗谭”记载:“……帽为慕,礼为里,保为补……。触类甚多,不可悉数。”钱大昕评价道:“今北人读‘堡’为补,唐时盖已然。”[5]176由此可知,唐末“帽、保”在通语中应读ɑu,北方的一些俗语却读同 “慕、补”;再如宋代曾慥《高斋漫录》记载:北人“饭也毛,萝卜也毛,汤也毛。”原文“毛”字下夹注小字:“毛音模,京师俗语谓无为模。”京师为当时中州汴洛地区[5]74。“慕”“补”“模”这三个字在唐宋时期的通语中属于遇摄合口一等字,主要元音正是u,这说明,豪韵帮组字“帽保毛”在唐宋时期的北方某些方言依然保留着上古音u。今方言中,洛阳(尤晓娟2014)、开封县(赵文文2018)方言中“抱”的白读韵母也都是u,山西不少方言也将部分萧豪韵帮组字如“菢抱堡毛”读如鱼模韵[5]177。

概言之,邯郸方言效开一豪韵帮组字文白层次是:

上述文白异读的复杂情况,正如台湾学者杨秀芳所言“我们今天说的文白混杂,以历史的眼光来看,正是文读层沉积到白话层的必经过程;或者换个角度,也可以说是文读层沉积到白话层的必然结果。”[7]103。以往这种多于两层的分析一般见于几个层次读音各异的方言,而对于同一个韵母根据其联系的词语不同,当地人语感的不同也剖析为不同的层次,这在以往的分析中很少见到。

4.咸山、深臻摄来匣心母字韵母文白异读分析

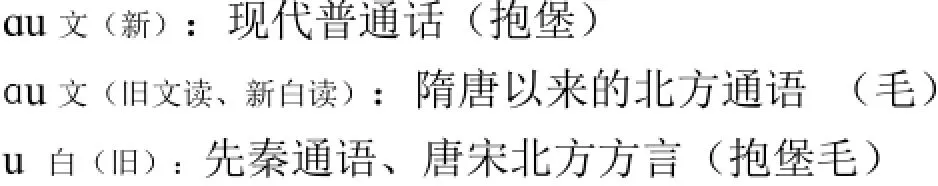

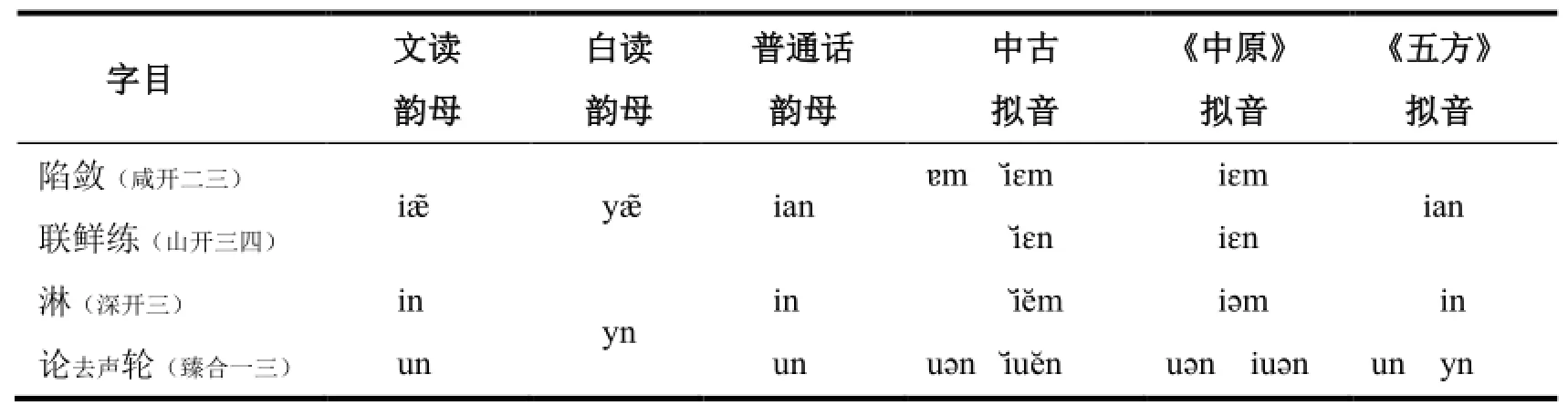

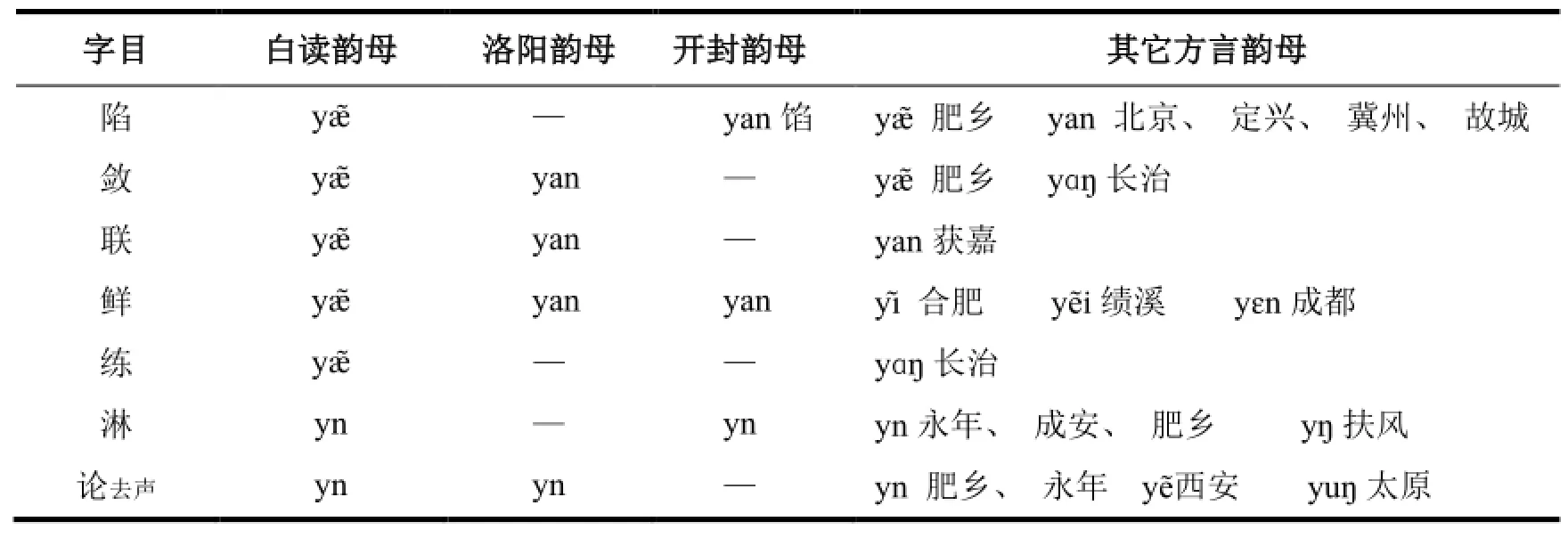

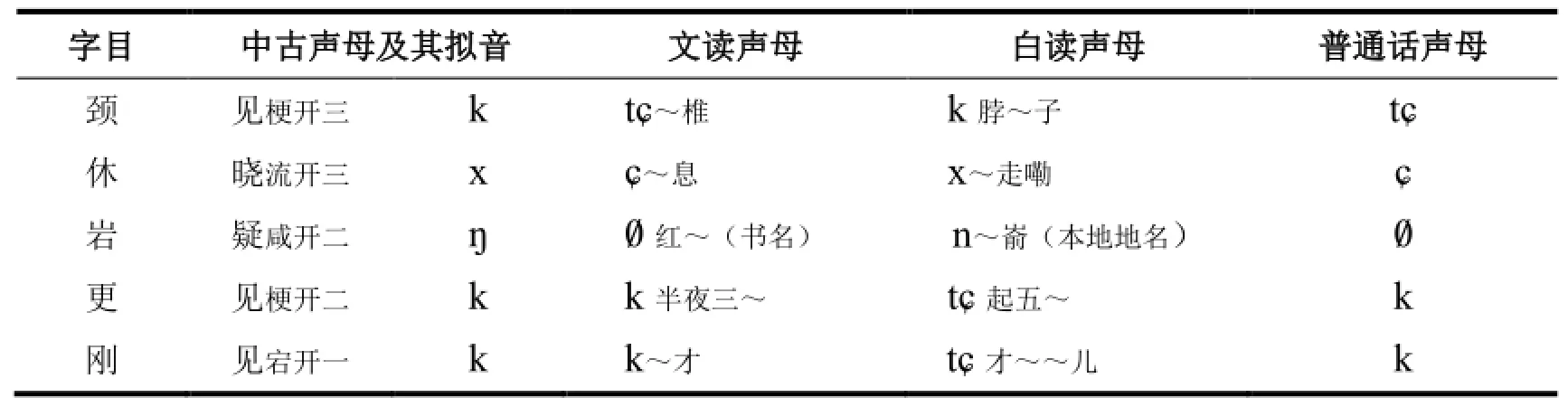

咸山摄来匣心母一些字“敛联练来陷匣鲜心”韵母有共同的文白异读:iæ~文/ yæ~白,深臻摄来母一些字“淋论去声轮”韵母也有共同的文白异读:in、un文/ yn白,详见下表。

表7.咸山、深臻摄来匣心母字韵母文白异读

从上表可以看出,表中“陷”等8字文白异读的焦点集中在韵母的韵头上,文读韵母分别是齐齿呼iæ~(陷敛联鲜练)、in(淋),合口呼un(论轮),无论韵头还是整体读音都与普通话相同或相近,再结合文读音所联系的词语:iæ~陷阱、收敛、联合、朝鲜、练习,in淋浴,un论文、飞轮厂,可以判断是现代普通话影响的结果。

“陷”等8字白读韵母都是撮口呼:yæ~(陷敛联鲜练)、yn(淋论轮),通过与历史语音比较,除了“轮”今韵母韵头“y”是由古合口三等字“iu”演变而来,其余7字撮口呼韵头与中古、《中原》和《五方》都不同,其原因何在?是邯郸方言自身的演变创新,还是历史上某权威方言或周边方言的语音影响?这就需要我们扩展视野继续探寻。

邯郸地处河北省最南端,与河南接近,河南开封、洛阳一代的河洛方言是古代权威方言,邯郸方言很可能受其影响。再有,邯郸晋语与山西东南部晋语地域相连,我们也把搜寻的目标指向长治;同时也注意邯郸周边、河北及全国其它方言中“陷”等7字读撮口呼的情况,具体情况见下表。(有文白、新旧异读的依据白读或旧读,没有相同的字,就找音韵地位相同的字参考。“—”代表在有关资料中没有查到某读音。后文涉及到邯郸白读音与其他方言比较的情况均同此处理。)

表8.咸山、深臻摄来匣心母字邯郸方言白读韵母与洛阳、开封和其他方言读音比较

从上表看出,“敛联鲜淋论”5字韵母在洛阳或开封方言中读撮口呼,与“陷”音韵地位相同的“馅”在开封方言中读撮口呼,只有“练”字在开封和洛阳方言中都没有撮口呼读音(可能被覆盖,长治就有);表中7字撮口呼白读音也范围不一地存在于其它方言。洛阳、开封一代的方音从魏晋南北朝以来被视为正音,不过,“河洛之音声望高,不等于它就是书音的标准,即使两者接近,看来也不会完全相同。”[7]咸山摄与深臻摄撮口呼白读韵母不见于书面记载,据此推断,应该属于河洛一代的口语俗音, 古人的记载为这样的推断提供了一些佐证,比如宋代陆游《老学庵笔记》卷六记载:“中原惟洛阳得天地之中,语音最正,然谓‘弦’为‘玄’、谓‘玄’为‘弦’,谓‘犬’为‘谴’、谓‘谴’为‘犬’之类,亦自不少。”[8]78; 文中提到的这四个字,它们的中古音地位分别是:弦,山开四先平匣;玄,山合四先平匣;谴,山开三线去溪;犬,山合四铣上溪。陆游的这段话说明,作为当时正音的洛阳话,其口语就存在着某些字韵头读音与书音的不同,具体说就是当时书音“谴”“弦”为开口三、四等(今齐齿),“玄”“犬”为合口四等(今撮口),韵头是有区别的,但在口语中韵头却交错混淆了。另外,来自臻摄平声的“论”,《广韵》就有合口一等魂韵“卢昆”和合口三等谆韵“力旬”两个反切,也即该字古代韵母就有合口洪细两读,去声“论”在韵书中没有合口三等读音的记载,可能跟去声字很少入韵有关,古代实际口语中应当也是有合口三等细音一读的;还有“鲜”字,在徽语绩溪方言口语“鲜当溜溜红”中就读ɕyẽi⇃,有资料表明,地处安徽东南部的绩溪“居住在县境内的各姓的祖先,大都是魏晋以来从北方迁来的。”[9]115这些记载说明“陷论去声”等字今白读撮口(古代合口三、四等演变而来)应该是中古以河洛为代表的北方口语俗音的继承和发展。概言之,邯郸方言咸山、深臻摄来匣心母字韵母文白层次为:文(陷敛联鲜练)in文(淋)un文(论轮):现代普通话白(陷敛联鲜练)yn白(淋论轮): 中古河洛为代表的北方俗音(明清之前y为iu)

(二)系统型声母文白异读分析

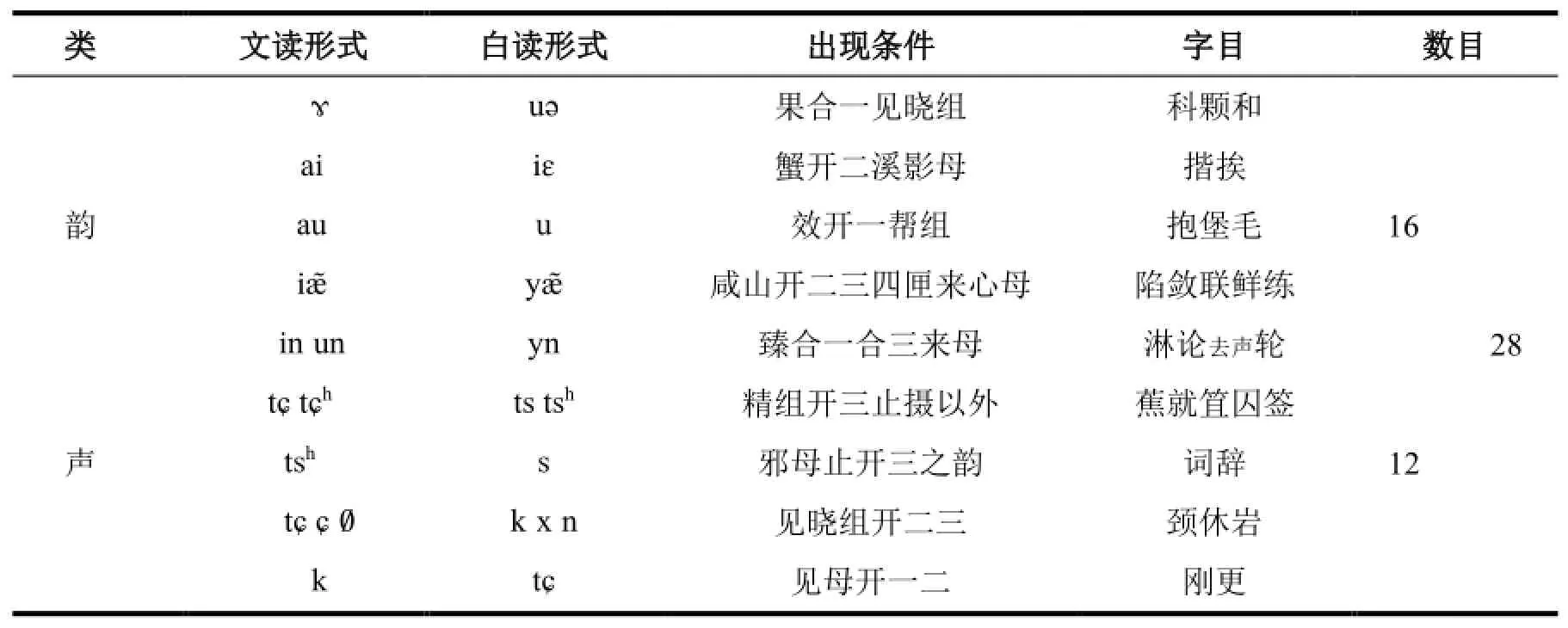

邯郸方言声母文白异读主要集中在精组字和见系字,具体讨论如下:

1.精组开三字声母的文白异读分析

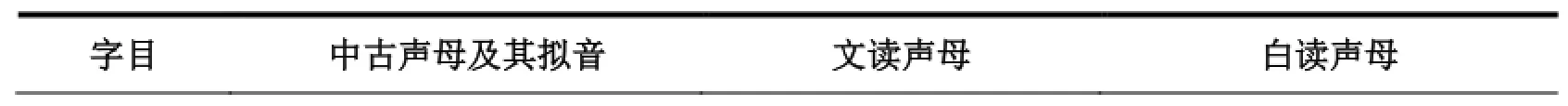

精组开口三等止摄以外有些字声母在今邯郸方言有异读形式:tɕ tɕh文/ts tsh白,精组开三止摄之韵字“辞”“词”有异读形式 tsh文/s白:具体如下。

表9.精组开三字声母文白异读

?

先来看精开三止摄以外字的文白异读。如表9所示,精开三字声母中古读舌尖音,且有清浊之分,今邯郸方言白读声母依然保留舌尖音,只是浊音改读清音,根据王力《汉语语音史》,宋代音系全浊音声母已经清化,那么可以推断,精开三白读声母舌尖音ts tsh应该是宋代以来的汉语通语。精开三文读声母为舌面tɕ tɕh,所联结的词语多数是日常口语,如“香蕉”“一吵就哭”“签字儿”,甚至是一般人不知其本字的方言土语,如“笡会儿”“圪囚”,应该是较早时期周边方言的影响;根据王力《汉语语音史》,精系齐撮字转变为舌面音 tɕ tɕhɕ,大约在清末开始,据此,这些口语词汇中的精开三文读声母的来源应该是清末以后精组细音已经颚化的方言。

概言之,邯郸方言精组开三字声母文白层次是:

tɕ tɕh文:清末以后精组细音已经颚化的方言

ts tsh白:宋代以来的汉语通语

再来看精组开三止摄之韵字“辞”“词”的文白异读。声母文读舌尖前送气塞擦音tsh,结合词语“辞职”“诗词”这两个典型书面语,应该是现代普通话影响的结果;声母白读舌尖前擦音s,是邪母z→s浊音清化的结果。据乔全生先生研究,晋语中邪母读s是较普遍的现象,可以追溯到唐五代西北方音。[6]94、95概言之,邯郸方言邪母之韵字声母文白层次是:

tsh文:现代普通话

s白:唐五代西北方音

2.见系字声母的文白异读分析

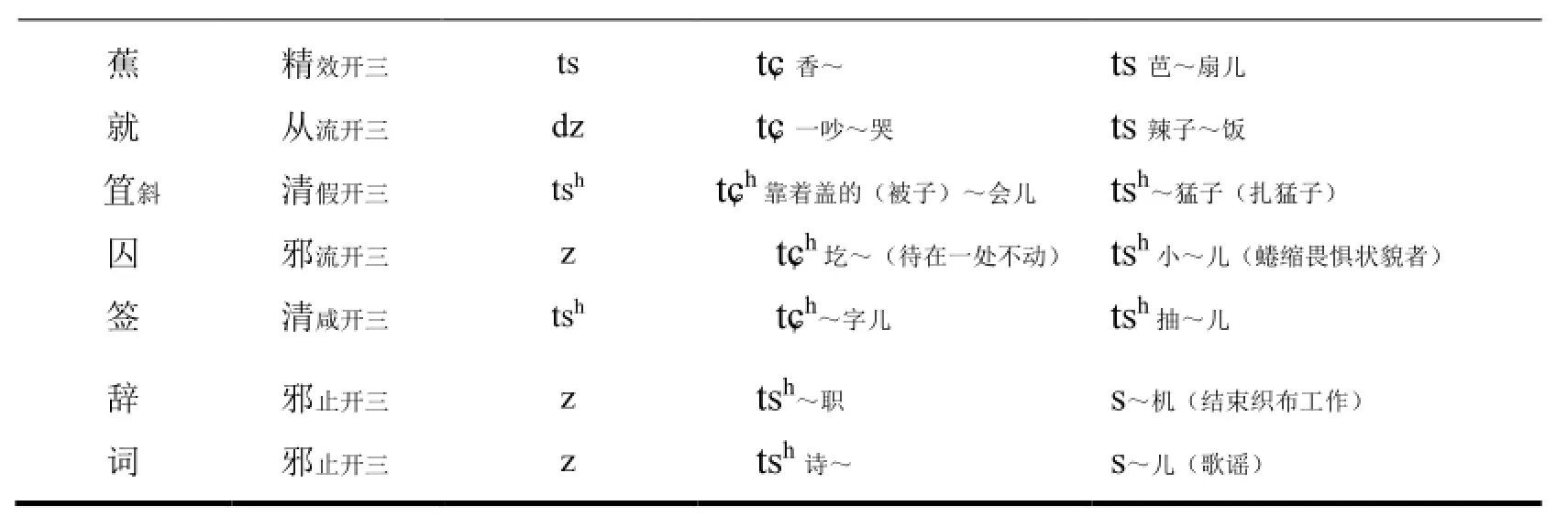

见系有颈、休、岩、更、刚5个字在邯郸方言声母有文白异读,情况如下:

表10.见系字声母文白异读

本组字数不算多,但其内部情况却不尽相同,下面分别讨论。

“颈”“休”的白读声母k、x 与见、晓母古读相同,“岩”的白读声母 n与疑母ŋ读音相近;而其文读声母tɕ、ɕ、Ǿ与普通话相同,是现代读音;这种文白读音在层次上的“白早文晚”与见系字演变阶段的早晚相一致。

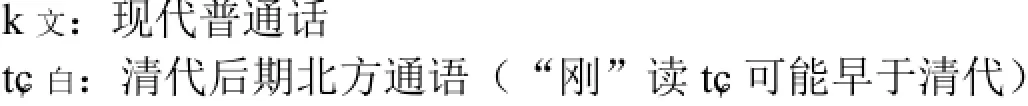

“更”“刚”的声母文读为k,白读为tɕ,这就与一般认识上的“白早文晚”相违背,因为着眼于语音史,见母k早于tɕ,一般认为,北方通语见母在细音前鄂化为tɕ是“清代后期的事情”[4]391。但是“层次早不等于演变阶段早。”[10]529虽然在语音演变的链条上k早于tɕ,但从进入邯郸方言的时间层次上来说,“更”“刚”的白读声母tɕ是原存的,文读声母k是后至的,这一点可以从文白两个读音所联系的词语来判断,白读tɕ所跟的词语是当地口语词“起五更”“才刚刚儿”,文读k所跟的词语是书面语“半夜三更”“刚才”,这些书面语应当是解放后随着文教事业的发展进入到邯郸方言的。值得注意的是,见系一等字在通语中一般保留舌根音,少见鄂化现象,但宕开一的“刚”白读鄂化为tɕ,不仅存在在邯郸方言,也存在于北京、济南、西安、太原、武汉、成都、合肥、扬州等多种官话方言以及苏州、长沙、南昌等吴语、湘语、赣语中,其鄂化时间应当比较早。

这里特别说一说“岩”,声母来自古疑母,据汉语语音史,宋代之前,通语疑母一直读舌根鼻音ŋ,在邯郸地名“岩~嵛”中其声母读舌尖鼻音n,“应该是由ŋ直接变来”[4]495,是元代以后的事情;其文读音声母是零声母,通过所结合的词语《红岩》可知是解放后受普通话影响产生的读音。概言之,邯郸方言颈、休、岩3字的文白层次是:

更、刚2字的文白层次是:

现将本节内容扼要汇总为如下表格:

表11.邯郸方言(老派)系统性文白异读全表

需要指出的是,所谓的系统性文白异读并不具有周遍性,以精组开三止摄以外的流开三尤韵精组字声母为例,该组常用字有:“揪鬏秋秋天、秋千修羞囚酒就秀绣锈袖”12个字,声母有文白异读的仅有“囚就”两个字,“羞”字声母只有文读,其余9个字“揪鬏秋袖修酒秀绣锈”声母仅有白读。

结 语

本文经过对邯郸老派方言的调查和梳理,发现中古舒声有54个字存在文白异读,数量不等地分布在声韵调上,其中韵母的文白异读字数22个,占比最高;声调文白异读字数2个,占比最低。从全部54个文白异读字在韵摄和声母系组的分布看,这些异读字广泛零散分布在除曾摄以外的其他各摄,其中效摄文白异读字数共9个,相对较多。声母文白异读在各系组中也均有分布,其中端系21个、见系19个,占比较高。与山西方言文白异读韵母多集中在“宕江曾梗止蟹”六摄、声母文白异读多表现在“全浊声母今读塞音、塞擦音声母的送气与否”相比,有明显区别。另外,本文还把异读分为系统型、零星型、源自不同音切型三类,其中系统型文白异读字数相对较多,共28个,零星型次之,共22个,源自不同音切的共4个。需要指出的是,所谓的系统性文白异读并不具有周遍性。

杨秀芳先生曾说“今日看来属共时现象的文白异读,其实是历时层积的结果,我们若能把文白层积的历史还原回去,将对历史语言学的研究有莫大的贡献。”[7]82但是“替层积的方言作详细的语言层剖析,是一件很困难的事,……必须对汉语史及汉语方言的分布、变迁、移民活动有翔实的了解,并对每一个时代的音韵结构有完整的看法,才可能作出较好的推断。”[7]98本文不揣浅陋,对系统型文白异读的历史层次进行了认真分析,其中对于同一个韵母根据其联系的词语不同,当地人语感的不同也剖析为不同的层次,这在以往的分析中很少见到。