超声对甲状腺乳头状癌术后颈部淋巴结复发转移影响因素研究

张金玲,赵美丽(通讯作者)

(1南京市雨花台区板桥社区卫生服务中心超声室 江苏 南京 210006)

(2南京医科大学附属南京医院〈南京市第一医院〉功能检查科超声室 江苏 南京 210006)

近年来甲状腺癌的发病率逐渐攀升,中国的流行病学研究提示,我国甲状腺癌正在以每年20%的速度持续增长,新增的甲状腺癌中大多数(>90%)是乳头状癌(papillary thyroid cancer,PTC),超过50%为微小乳头状癌(papillary thyroid microcarcinoma PTMC,最大径≤1cm)[1],尽管经过规范的外科手术、激素及放射性碘等综合治疗,PTC患者可以获得良好预后,术后10年生存率约为80%~90%,但仍有 5%~30%的患者表现为极强的侵袭性和预后不良,更容易出现颈部淋巴结转移及短期内复发,10%会出现远处转移[2]。由于患者各自危险因素不同,术后复发转移的发生率也不同,既往研究对年龄、肿瘤大小及是否多灶对颈部淋巴结复发转移的影响存在较多争议[3-7]。本文针对上述争议,对手术确诊及术后随访的PTC患者资料进行了总结,探讨甲状腺乳头状癌术后复发的影响因素,为临床治疗方案的选择、判断预后及术后随访方案提供指导帮助。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2006年10月—2019年12月在南京市第一医院进行甲状腺乳头状癌(PTC)手术(手术方式均为患侧全切+健侧次全切+中央区淋巴结清扫,术前有侧颈区淋巴结转移者行侧颈区淋巴结清扫),术后来我科复查颈部超声的甲状腺乳头状癌患者132例,男26例,女106例,男女比例1∶4.08,年龄16~81岁,平均(44.2±13.0)岁,术后随访5~147月,平均(23.1±19.9)月。所有患者术后均行左旋甲状腺素片治疗,其中67例(术后无复发52例,术后复发15例)行术后放射性碘治疗。

1.2 研究方法

1.2.1 对上述研究对象进行颈部超声检查,未发现可疑淋巴结者判断为阴性(无术后复发转移),对发现的可疑颈部淋巴结进行超声引导下颈部淋巴结的细针抽吸细胞学检查,以细胞学结果为标准判断是否定为复发的转移性淋巴结。可疑转移性淋巴结的超声筛选条件[8]:具有≥1项以下可疑转移征象:纵横比≥0.5、局部或全部回声增强,微钙化,囊性变,条状血流。所有颈部超声及病理细胞学检查均分别由同一位高年资专科医生完成。所有颈部淋巴结的细针穿刺患者均对该操作知情同意,并签署知情同意书。

1.2.2 以US-FNAC结果为标准判定是否存在复发,分为复发组(27例),无复发组(105例)。回顾性分析上述患者的手术及病理记录,按照相关影响因素(性别、年龄、癌结节大小,病灶数目,是否突破包膜、是否伴淋巴结转移)分别统计两组术后复发转移发生例数,计算复发率,并进行统计学比较。

1.2.3 颈部淋巴结细针抽吸取材方法:采用SIEMENS ACUSON OXANA2型彩色超声诊断仪,L5-12MHz探头。穿刺操作由具有丰富穿刺经验的主治及以上超声医生进行。患者取仰卧位,颈部或肩部垫枕使头后仰,充分暴露颈部,使用5ml注射器及7#穿刺针头,抽吸针管内0.5ml负压,超声引导下对目标淋巴结进行穿刺,每个淋巴节穿刺取材3~5次,每次针头进入淋巴结后在不同方向抽吸10~15次,退针,将抽取物(0.5~1ml)注于载玻片上,推片后放入95%酒精中湿固定后病理送检。剩余标本注入含液基细胞学标本保存液的离心管内,再放入cytospin4离心机漏斗中制成细胞薄片。行HE染色,镜下观察。

1.3 统计学方法

数据采用SPSS 22.0统计学软件分析处理,计数资料采用率(%)表示,行χ2检验,计量资料用均数±标准差()表示,行t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

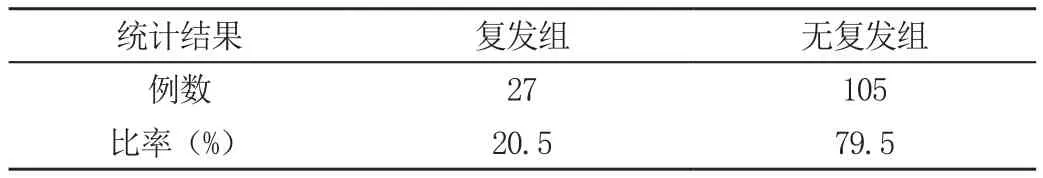

2.1 术后颈部淋巴结转移的复发率统计

本组观察对象132例,术后发生颈部淋巴结复发转移27例(26例颈侧区,1例侧颈区+中央区),复发率20.5%,见表1。

表1 术后发生淋巴结转移情况统计

2.2 不同影响因素术后复发(率)统计及比较

本组观察对象共132例,手术时伴有淋巴结转移共78例,发生率59.1%。各影响因素术后复发组与无复发组间比较显示,性别、癌结节是否突破包膜、是否伴有术中淋巴结转移3个因素有统计学区别,见表2。

表2 不同影响因素术后颈部淋巴结复发转移的例数(%)及统计学比较结果

3 讨论

甲状腺癌较易发生转移,尤其乳头状癌转移率高,且有明显的区域转移倾向,文献报道首次治疗即有69%的患者发生颈部淋巴结转移[9],术后出现复发率24%,均与本研究结果相近。

超声检查侧颈部淋巴结转移诊断准确率27.3~72%,但超声引导下颈部淋巴结细针抽吸细胞学检查准确率可达90%以上[10],是比较准确的诊断颈部转移性淋巴结的方法。

认识并掌握PTC术后淋巴结复发转移的影响因素对手术时淋巴结的清扫范围,I131辅助治疗的选择,判断预后,术后指导随访均有重要意义。

本组研究资料显示,性别对术后复发有重要影响,男性(46.2%)较女性(14.2%)术后更易复发,与既往研究结果相似[11]。这表明,在PTC诊断、治疗及预后判断中,对男性PTC患者应采取较积极的治疗策略及术后密切随访。

既往研究[12]认为肿瘤大小对预后判断有明显影响,肿瘤体积越大,越容易复发,预后越差。本研究中,微小癌与非微小癌对术后复发的影响并没有明显区别,与丁琪等研究结果相似。表明部分微小乳头状癌,即使体积微小,但其侵袭性并不一定都低,保守处理不一定能够得到最好的预后,应进一步探索鉴别其影响侵袭性因素,对不同侵袭性乳头状微小癌区别对待,制定个性化治疗方案。

年龄对PTC预后的影响争议也比较多。丁琪[13]等研究认为,年龄越大,淋巴结转移风险越大。与此相反,有研究得出,低龄PTC患者淋巴结转移及复发风险高于高龄者。本组资料得出,年龄与颈部淋巴结的复发转移无明显区别,但≤55岁患者颈部淋巴结复发发生率(21.2%)略高于>55岁患者(17.9%),笔者赞同低龄PTC患者复发风险更高,应更积极治疗。

既往多数研究认为,多灶是PTC侵袭性的危险因素。本组资料显示,原发肿瘤单灶与多灶相比,并没有明显统计学区别。分析原因,可能与PTC多灶是否同源相关。PTC部分多灶为同源性,超声等影像表现类似,属腺体内转移,可能与侵袭性相关,影响预后复发,部分多灶为双侧或不同源性,超声等影像表现相差较大,可能是多个癌肿分别起源,与癌肿的侵袭性不一定相关,故对于PTC多灶的研究应区分是否同源,进一步探讨研究。

原发肿瘤突破包膜及颈部淋巴结转移是较公认的术后复发危险因素[14],本研究亦得到相似结果,进一步验证了上述结论。PTC术后复发不仅影响患者生存质量,更会带来诸如再次手术创伤、预后不良、手术难度增大等问题,故首次手术治疗的规范性及彻底性、良好的手术技巧、术前评估都至关重要,能降低复发风险。

本研究存在一定不足,比如对多灶病例的研究统计未细分单叶多灶,双叶多灶,未结合超声等影像学检查进一步区分是否同源等,也许细分后会出现不同的结论。

综上所述,男性,原发灶侵犯包膜、伴有淋巴结转移是术后颈部淋巴结复发转移的高危因素,对该类患者应采取积极的治疗措施及术后密切随访。