对《华乐大典·二胡卷(文论篇)》中两个“索引”之疑议

孙 新

(山东艺术学院戏曲学院,山东 济南 250300)

引言

2010年,《华乐大典·二胡卷》一经推出,民乐界、出版界的有关专家便给予了高度评价,称其“涵盖了二胡百余年来的发展历程……它的出版,不仅是二胡艺术发展史上的里程碑,也是中国民族乐器发展史的里程碑……”“这是二胡至今为止最完备、最详尽的一本大典。”“为教学和演奏提供了最权威的素材”。[1]

《华乐大典·二胡卷》集文献、乐曲、音像于一身,颇有二胡艺术百科全书之态。因此,也顺理成章的成为了不少二胡教学、研究、演奏人员的案头工具书,许多业内人士甚至以为从此就可以“有困难找大典,大典在手,万事无忧”了。

但在使用过程中,人们渐渐发现该大典尚存有不少缺憾,尤其是“文论篇”中的“二胡图书论著索引”与“二胡文论篇名索引”,存在着资料取舍不当、信息标记不规范甚至错误,以及早期资料过于简略等问题,这就不能不影响到使用者对其本应有的信任。本文仅就上述两个“索引”中的早期(民国时期至文革前)资料略述己见。

一、对“二胡图书论著索引”之疑议

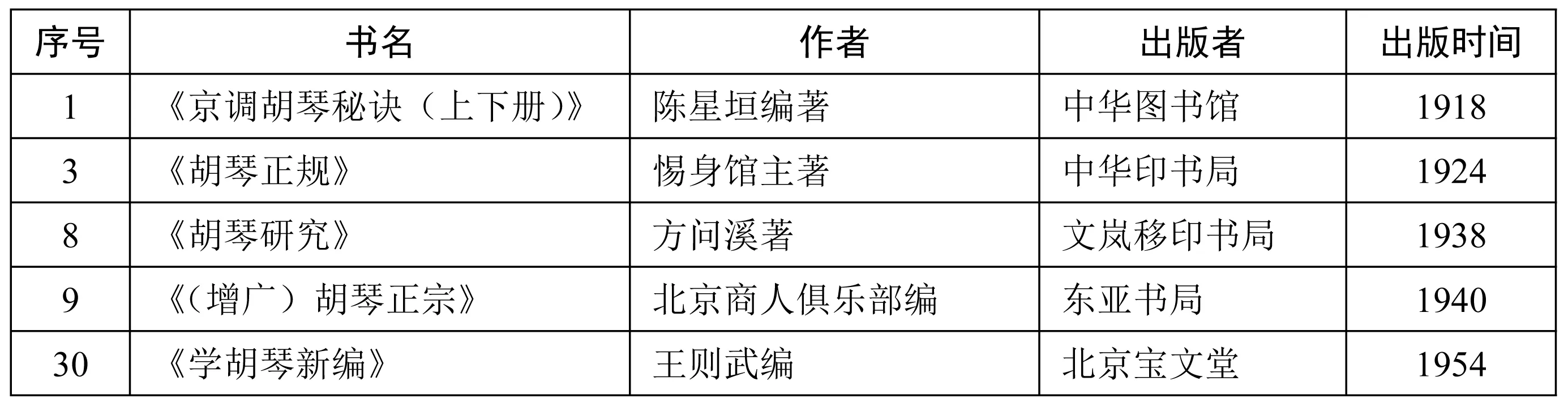

(一)收录京胡类图书条目令人疑惑

从《华乐大典·二胡卷》的书名以及“二胡图书论著索引”的标题可以看出,这里的有关内容有着明确的指向——二胡,但在该“索引”中,有些条目显然与二胡无涉,明明是京胡的,却仍将其收入了其中,这就不能不令人疑惑。现仅就“二胡图书论著索引”[2](P561)中收录的京胡类条目举例如下:

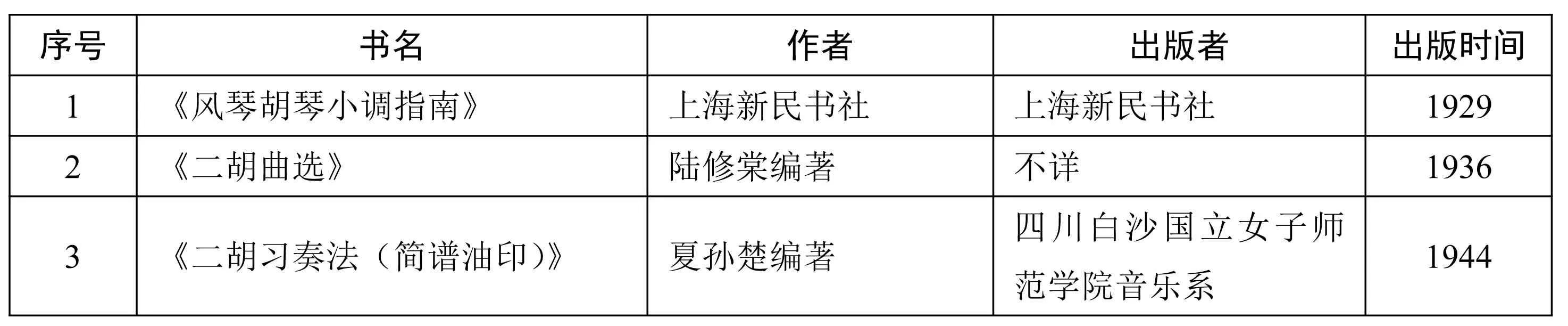

表1

通过查阅有关资料,笔者发现,上述诸条都是有关京胡的,有的涉及到京二胡。编纂者之所以将这些书目收录到“二胡图书论著索引”中,也许是因为其书名中有“胡琴”二字。

诚然,在我国的某些地区,尤其是早年,有人习惯于将二胡称之为“胡琴”或“南胡”,但这毕竟不是普遍现象。如今在我国的民族器乐界,早已达成共识——“胡琴”是所有带“胡”字的拉弦乐器统称,它包括高胡、二胡、中胡、板胡、京胡、京二胡、坠胡、椰胡等。而“二胡”是特指,是众多胡琴类乐器中的一种,二者虽有关联,却并不等同。

民国时期,我国的京剧艺术非常流行,那时人们大都习惯于称京剧的伴奏乐器京胡为“胡琴”(发音:huqir)。而上表中序号1、39、46诸条,书名中有“京调胡琴”“京剧胡琴”字样,其京胡的指向是非常明确的。

大典将本属京胡的条目收录到“二胡图书论著索引”之中,不仅令读者疑惑,而且也由此带来了新的问题:在民国时期,直接以“胡琴XXX”“京调胡琴XXX”冠名的京剧胡琴类图书,可以说比比皆是。人们不禁要问:“二胡图书论著索引”中既然能收录京胡类图书,其余大量同类图书为何没被收录?再者,既然能把京胡类图书收录其中,高胡、中胡、板胡等涉“胡”类图书岂不是更应该录入?

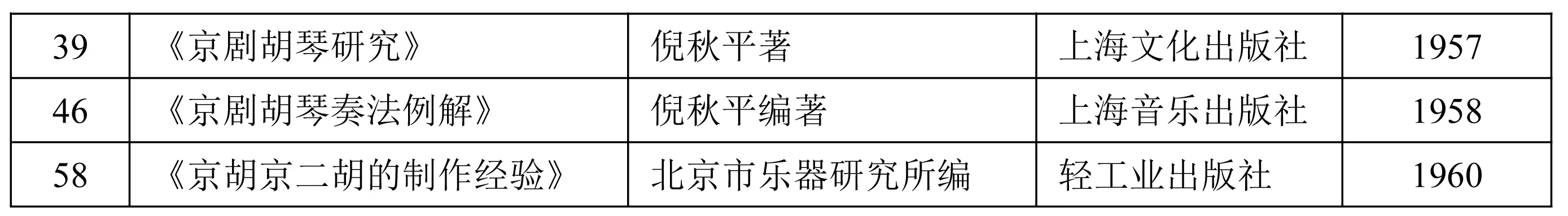

(二)部分条目标记不规范甚至错误

根据参考文献标注规范,凡是参考或直接引用他人著述中的内容,要在“参考文献”或“注释”中标明原作的出版时间及版次。而“二胡图书论著索引”中提供的信息,并没有遵循这一规范,而且有的条目标注的出版者、出版时间等信息有误。例如:

表2

上表中:

序号2《小曲工尺谱》,标注的出版时间是1922年。而通过查看该书的有关版本,发现该书是民国十年(公元1921年)三月初版,此书后来又多次再版,“索引”中收录的1922年版本,已是该书的第三版。关于该书的初版时间,在《民国音乐史年谱》(1)陈建华,陈洁.民国音乐史年谱[M].上海:上海音乐出版社,2005,P54。、《民国戏曲史年谱》(2)陈洁.民国戏曲史年谱[M].北京:文化艺术出版社,2010,P66。中都有相关的条目可以佐证。

序号9《(增广)胡琴正宗》,标注的出版时间是1940年。但实际上1940年出版的这本书,封面及版权页上皆标明“民国二十九年正月再版”,这“再版”二字已清楚地表明并非初版。该书的“序言要旨”落款处有“中华民国二十三年双十节本主人自序”字样,据此推测其初版时间应该是公元1934年,或稍晚一点。

序号11《二胡曲选(卷上)工尺谱、五线谱》,出版时间标注的是1943年,但该书封面的最下面有一行字:“民国三十年八月”,这清楚地表明,该书的出版时间应为1941年8月。另外在陈振铎先生1945年7月编著的《怎样习奏二胡》一书“例言”中,谈到他的著作出版情况时也提到:“民国三十年八月教育部音乐教育委员会出版之《二胡曲选》”。[3]这也从另一个侧面证明该书1941年8月出版无疑。

序号13《凤琴胡琴学习法》,该条目中的信息有两点不够准确:一是从该书版权页上的“中华民国三十七年十一月再版”可以清楚地看出,索引中收录的1948年版本不是初版,而是再版;二是出版者不是“新声出版社”,而是“新声出版公司”。

序号19《瞎子阿炳曲集》,标注的是音乐出版社1952年出版,但实际上1952年出版该书的是上海万叶书店,那时距离音乐出版社1954年成立还有两年,怎么可能会提前出书?

序号20《中国乐器演奏法第一集 二胡·笛箫·笙》,标注的出版者是音乐出版社,但实际上1952年出版该书的并非音乐出版社,而是上海音乐出版社。但需要注意的是,此上海音乐出版社是早年成立的一家私营出版机构,而不是1956年秋天才成立的国营性质的上海音乐出版社。所以笔者以为,“索引”中的该条信息,在“出版者”一栏,也许改为“(私营)上海音乐出版社”更准确一些。

序号27,书名一栏标注的是《阿炳曲集》,出版时间1954年。但遍查该书的早期版本,并未发现1954年出版以“阿炳曲集”为名的书。实际上1954年出版的,其书名仍沿用的是1952年初版时的《瞎子阿炳曲集》;其出版单位也不是“音乐出版社”,而是上海几家私营书店联营的“新音乐出版社”。

序号28,由王寿庭、张瑶编著的《二胡练习曲》,标注的出版时间是1954年。但该书的版权页清楚的标明“1953年10月第1版”。关于这个问题,曾有人在专论王寿庭先生的文章中写到:“1953年,王老师在河南人民出版社出版的《二胡练习曲》一书的问世,极大丰富了二胡课的教学内容。”[4]可见《二胡练习曲》的出版时间是1953年是可信的。

序号36《二胡独奏曲集》,在“作者”一栏,标注的是“音乐出版社编辑部编”,但该书的封底清楚地标明“整理者蒋咏荷”字样。既然如此,笔者以为在“作者”一栏,还是加入“蒋咏荷整理”更妥当一些。

序号44《二胡练习法》,标注的出版时间是1958年。但查阅该书后发现,胡江非著述的这本书,1957年3月由江苏人民出版社出版,而1958年9月是第三次印刷。

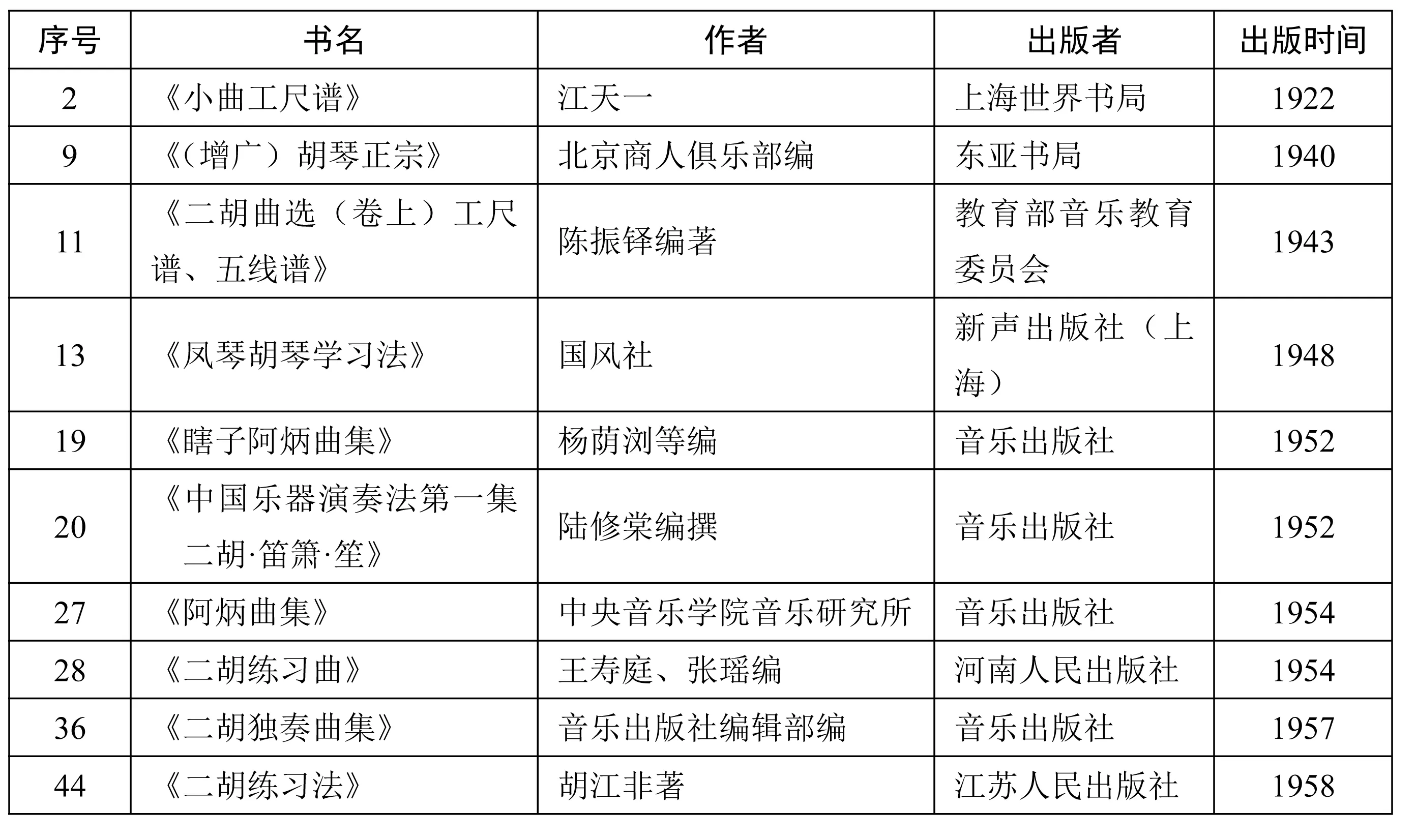

(三)为“二胡图书论著索引”补遗

大典中“二胡图书论著索引”,收录中华人民共和国成立前的资料只有15条,其中还有几条不是二胡而是京胡的;中华人民共和国成立后至文革前的资料共68条,其中有一些还是活页的二胡独奏曲曲谱,并非严格意义上的“图书论著”。

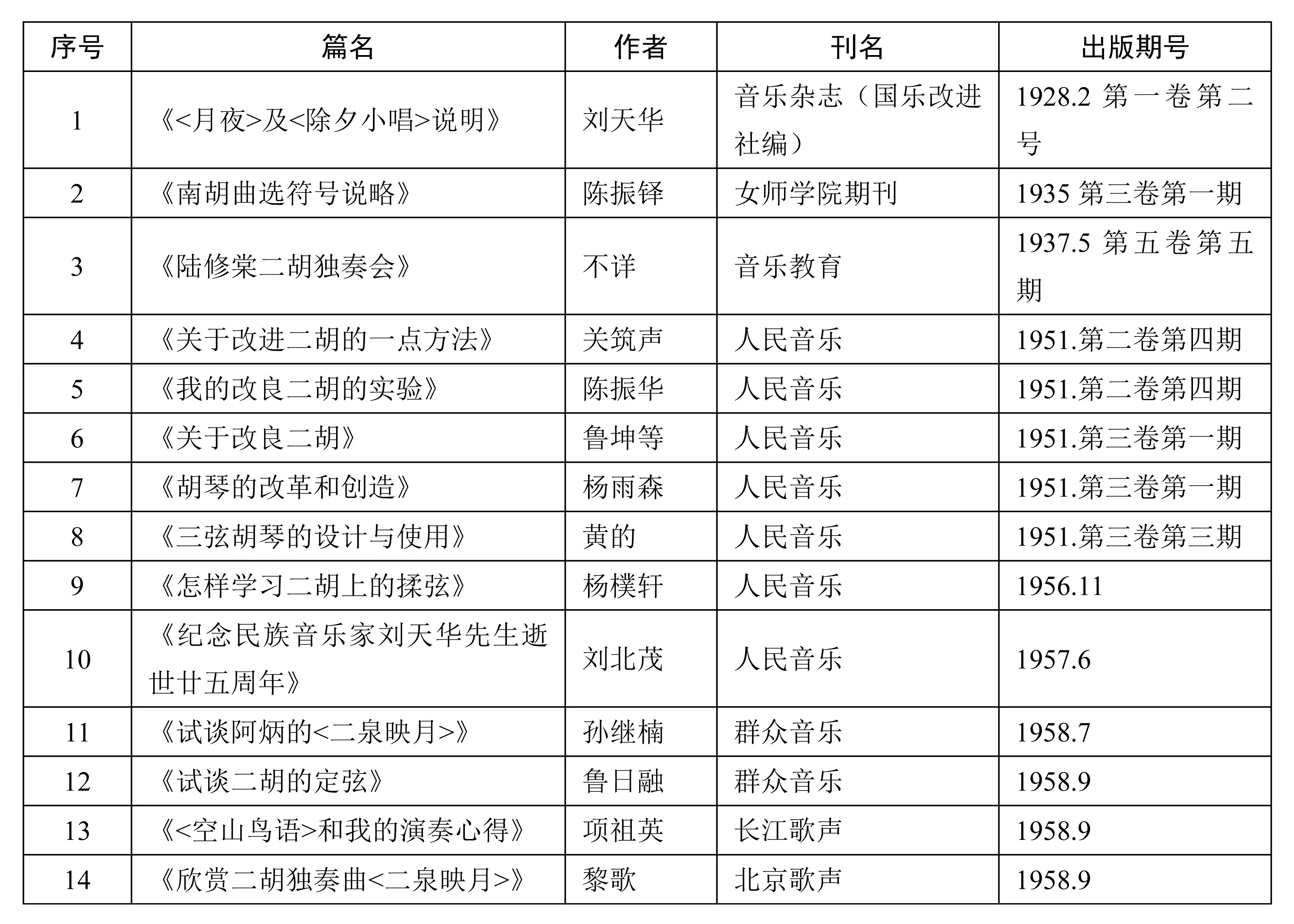

现根据有关资料试作如下补充:(表中的序号是为叙述方便而自编的,与“二胡图书论著索引”中的序号无关)。

表3

这里需要说明的一点是,上表中有的图书并非正式出版物,而是油印品。之所以也将它们收入其中,是考虑到20世纪三四十年代我国的印刷事业尚处在起步阶段,音乐知识及曲谱的传播,主要靠的就是音乐社团自行刻版油印,那一时期许多非常有价值的资料,正蕴含在这些油印品之中。这些资料对于研究我国二胡艺术乃至民族器乐艺术的发展史,具有非常重要的参考价值,如果因其“不正规”而将其舍弃,也就割断了那段历史。况且《华乐大典》中的“二胡图书论著索引”,以及其他一些早期的音乐书目中,不仅收录有油印品,甚至还有手抄稿。其中:

序号4《刘天华二胡曲集》,虽然其中的曲目早在1933年出版的《刘天华先生纪念册》中存在,但1944年油印的这一册,已经不再是单旋律谱,而是由“王沛纶编注,陆华柏配和声”的钢琴伴奏五线谱本。1957年6月,音乐出版社正式出版了由刘育和、陆华柏合编的五线谱版的《刘天华二胡曲集》,在该书的“前记”中写道:“天华先生这十首二胡曲,是在1915—1932年之间创作的。编写这些附加伴奏谱的工作则主要是在1944年……。”[5](P1)由此可见,1944年编印的这本线谱油印版,当是该书的初稿。

序号9《二胡独奏曲选》,此书的编印者白雪国乐社成立于1941年,是抗日战争时期国立中央大学的国乐爱好者组织。该社“1947年起,曾聘当时在南京及其附近的国立音乐院教授、广播电台音乐组和业余的国乐专家12人为顾问,他们是杨荫浏、曹安和、杨大钧、程午嘉、储师竹、刘北茂、陈振铎、吴伯超、王沛纶、甘涛、郑颖荪、杨仲子等……”[6]这些顾问当时都是我国国乐界的中坚力量,中华人民共和国成立后成为了我国民族音乐界颇有建树的著名专家、学者。民间性质的白雪国乐社,能够吸引国乐界这么多重量级专家的支持与关注,也从一个侧面,显示了该社的影响非同寻常。正因为如此,该社编印的《二胡独奏曲选》等资料,对于研究我国二胡乃至民乐发展史,有着不可忽视的参考价值。

二、对“二胡文论篇名索引”之疑议

(一)文献标注信息不够准确

《华乐大典·二胡卷》(文论篇)“二胡文论篇名索引”[7](P572),从图表设计到信息采集,都存在着值得商榷之处。如:

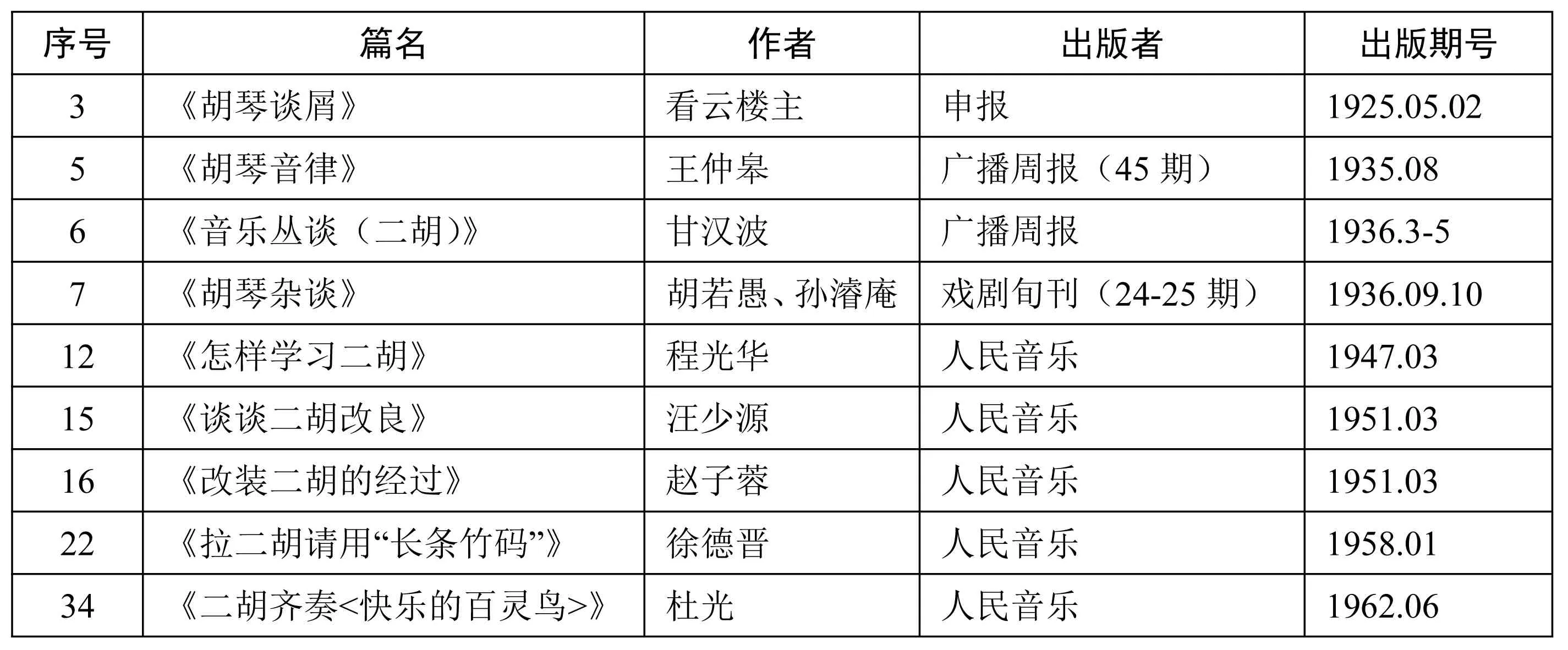

表4

在为“二胡文论篇名索引”设计图表的时候,理应遵循学界公认的参考文献标注规范,期刊类的标注规范项目主要包括:序号、作者、篇名、刊名、出版年月、卷号(期号)等,但“二胡文论篇名索引”的图表设计及数据采录,却并未完全符合此常规。

粗粗浏览一下上面的图表,便不难发现其中的“出版者”和“出版期号”项内填写的内容实有文不对题之嫌。按常规,在“出版者”一项,应该填写“XX音乐出版社”“XX文艺出版社”等,而在该“二胡文论篇名索引”中,“出版者”项内,填写的却是《戏剧旬刊》《人民音乐》之类的刊名。“出版期号”项内,本应填写卷、期、号之类的数据,在这里大多填写的却是出版时间或令人难辨何意的字符。例如:

序号5《胡琴音律》、序号6《音乐丛谈(二胡)》,两条资料的出处同是“广播周报”,但填写格式却有所不同:在“出版者”一栏,序号5除了填写“广播周报”以外,还加注了“(45期)”字样,而序号6却没有加注;前者在“出版期号”一栏填写的是“1935.08”,后者却填写的是“1936.3-5”。经查询有关资料得知,广播周报是民国时期由国民党中央广播无线电台管理处创办,创刊于1934年9月,每周一期,期号从第1期开始,一直连续至1937年8月的第150期,此后因故休刊。该广播周报每一期都有唯一的期号,如果直接在“出版期号”一栏填写“X期”或“出版日期+X期”即可一目了然,而表格中填写的却是“1935.08”与“1936.3-5”,怎不令人疑惑?

一般说来,如果资料出处是日报,亦可用“年、月、日”标示出版期号,例如上表中序号3所示;如果是月刊,便可以用“年、月”标示,例如表中序号22所示。但对于早期资料的标识,如果想当然的也这样标记,却往往并不准确。例如上表中序号15、16两条,虽同是出自《人民音乐》杂志,但却不能简单地用“年、月”标示其期号。序号15《谈谈二胡改良》、序号16《改装二胡的经过》,两篇文章在“出版期号”一栏,填写的都是“1951.03”。众所周知,《人民音乐》杂志是月刊,每月出版一期,所以对此人们通常会理解为1950年3月出版的第3期。但如果据此去查询这两条资料,却难以如愿。要说清这个问题,需首先了解一下《人民音乐》创刊初期的出版情况:

《人民音乐》于1950年9月创刊,初期阶段虽然也是每月1期,但在每一期的封面上都在醒目位置以“X卷X期”标示其期号,在期号的下面再以小字标示出版时间。那时的《人民音乐》每卷6期,截止到当年12月,出版到“第一卷第四期”。1951年1月继续出版,但该期的编号不是“1951.01”,而是“第一卷第五期”,很显然是紧接1950年的编号延续下来的。1951年2月出版了“第一卷第六期”之后,于1951年3月开始出版“第二卷第一期”,该“第二卷”到1951年8月共出版了6期,而每一期的封面上只有“X卷X期”字样,没有了时间标示。所以在一般的资料库里标记为“1951.03”的这一期,并非1951年3月出版,而是1951年5月出版的第二卷第三期。因此,“二胡文论篇名索引”中,出版期号为“1951.03”的这两条信息,实属语焉不详。经查询有关资料发现,这两篇文章实际上是发表在《人民音乐》第三卷第三期上,这一期的出版时间是1951年12月5日。

序号12《怎样学习二胡》,表中标注的出版者是《人民音乐》,出版期号是“1947.03”。面对此条信息人们难免会产生疑问:《人民音乐》创刊于1950年9月,何来“1947.03”的出版期号?经查阅有关资料证实,该《人民音乐》并非人们心目中的全国性刊物《人民音乐》。而是1946年创刊于佳木斯,由沈阳人民出版社出版,中华全国文艺协会东北总分会的音乐会刊。因此该条信息也许标记为“人民音乐(沈阳)”更合适一些,以示区别。

序号22《拉二胡请用“长条竹码”》,标注的出版期号“1958.01”。但据此查阅1958年第1期的《人民音乐》,并未发现此文。后经查阅有关资料,发现这篇文章实际上是发表在《人民音乐》1958年10月份的那一期上。

序号34《二胡齐奏<快乐的百灵鸟>》标注的出版期号是“1962.06”,但1962年的《人民音乐》并没有06期,该文实际发表在封面标记为“1962.5-6”的那一期上,应该是5、6月份合刊。

(二)为“二胡文论篇名索引”补遗

“二胡文论篇名索引”共收录早期(1965年前)条目42条,其中“京胡京剧研究社之扩充”等条目,仅从题目上就可以看出是关于京胡而不是二胡的。

现仅据有关资料,为“二胡文论篇名索引”(民国时期及文革前)作如下补充(表格系为叙述方便笔者自行设计,与“大典”中的“二胡文论篇名索引”有所不同,仅供参考):

表5

众所周知,我国早期尤其是建国前有关二胡研究的资料奇缺,而上表中的前三条,分别发表于1928、1935、1937年,仅从发表时间便可看出这几条资料的历史意义。

序号1《<月夜>及<除夕小唱>说明》,发表于《音乐杂志》(国乐改进社编)1928.2第一卷第二号。国乐改进社由刘天华等人发起成立于1927年,1928年初创刊《音乐杂志》,《除夕小唱》则是刘天华先生1928年1月与学生们共度除夕之夜,即兴谱写的一首二胡小曲。

从20世纪30年代的刘天华先生开始,二胡演奏艺术的改革与发展,从来也没有停止过。而二胡乐器的制作改革,一直是伴随着演奏艺术的发展进行的。要研究我国近现代二胡艺术的发展,撰写我国二胡艺术的发展史,二胡乐器的制作、改革史,也是不可或缺的部分。

从序号4-8诸条可以看出,早在1951年《人民音乐》就对此问题展开了讨论。

1963年春,“上海之春”音乐会举办期间,进行了我国首次全国性的二胡比赛,这次比赛,是二胡界一次具有历史意义的活动,对日后我国二胡艺术的发展,产生了极为重要的影响。

序号24-28诸条是这次比赛期间发表的有关信息,对于研究在上海举办的这次重要比赛,研究我国二胡艺术的发展史,皆具参考价值。

在上面所列二胡文论条目中,其作者不仅有我国二胡界前辈刘天华、陈振铎、刘北茂、杨雨森、项祖英、鲁日融、张子锐、王国潼等,这些在我国二胡界赫赫有名的泰斗级、大师级人物。还有丁善德、钱仁康、李德伦、王震亚、黄虎威等,这些本不属于二胡界,但都是我国音乐界具有重要影响的专家、学者,他们关于二胡艺术的论述,更加弥足珍贵。

结语

《华乐大典》是“十二五”国家重点图书出版规划项目成果,其编辑出版的意义之重大、影响之广泛是可想而知的,常言道“文章千古事”,尤其是像“大典”这种重要工具书,理应为现在、将来提供更准确、更全面、更有价值的信息,以无愧于这个时代,无愧于广大音乐工作者的信任与期望。