江户初期大众医学读物对中医学的吸收与传播*

——以日本医籍《袖珍医便》为中心

陈 静 严 梅

江户时期是中日医学文化交流的高峰期之一,大量中医药著作传入日本,经过日本医家的解读、发展及实践,形成了特色鲜明的汉方医学体系,构成中医药文化传播的重要环节。

当前,学界对日本汉方代表性医家的医学思想和临床实践展开了深入地研究,但面向大众和初学者的通俗医学书籍还有待整理和挖掘。其中很多医书收录了中国经典医方,多次再版,不仅推动了中医文化的大众传播,也折射出大众医学启蒙书籍在日本的发展历程。江户初期的医学书籍《袖珍医便》即是其代表,该书多次出版,撷取中医典籍中的历代名方,列述临证各科,当今日本四分之一的医用汉方制剂配方都收录其中,可见其实用性与医学价值。又以短小精要、易于携带的特性迎合了普通大众的医疗需求。本文以该书为例,分析其学术特色和传播特征,探究中国医学在日本江户时期的传承与发展,以期为当今中医药国际化提供一定的借鉴。

1 著者与成书背景

《袖珍医便》别名《袖珍医便大全》,作者为江户初期的后世派医者芦川桂洲,名正柳,字道安,号桂州,彦根藩(今滋贺县)人。儒学师从于日本朱子学鼻祖藤原惺窝的再传弟子宇都宫遯庵,学成之后以医为业,著有儒书《孝经大义详解》,医书《病名汇解》《煎炙食用简便》等。

江户时期,平民教育迅速发展,整体国民文化素质显著提高,而印刷术的发展又推动了医书的印制[1],为平民阶层接触医学知识提供了契机。面对医疗资源的短缺,普通大众试图通过中医典籍寻求治病保健的方法。然而语言的障碍、卷帙浩繁的篇幅、深奥复杂的中医理论以及版本繁多的批注对初学者来说,实在是艰难晦涩。由此对中医典籍解说注疏,追本溯源,探寻真谛成为当时医学界的潮流。芦川桂洲感慨于“凡鸡窗随笔,不必次病症之同类,且假名之舛误亦不为不多也,于其解则引证明医之成语……见者取其长以舍其短则可耳”。此外,病名“千差万别”,治方“极繁多”,故于1686年编写《病名汇解》,以便“初学之徒为入医小助”[2]。《病名汇解》是一本医学词典,按照日语假名顺序援引经典对中医病名用日语进行解释,是“日本最早的病名病证词典之一”[3]。

《袖珍医便》的刊行时间略晚于《病名汇解》,该书首次出版于元禄三年(1690年),从时间上推测,很有可能是作者为了弥补在编写《病名汇解》时“有欲每病附治方之志,然以极繁多而措”的遗憾而编纂[2]。同时也有意改善当时医界两大陋习:一是许多医师疏于专业知识的学习,“近代以医为业者,积学问之功明脉象经络施药者甚少,为度日向来把文盲之流持一两种灵丹妙药治病的见闻当作医书为人疗病者甚多”[4];二是乘人之危,为牟利兜售昂贵药材,“玉札丹砂,青芝赤箭,牛溲马勃,败鼓之皮,俱收并蓄,待用无遗者,古人称之医师之良也。……则非医之良况如庸医者谓之照肺腑之一助即可”[4]。因此,芦川桂洲编纂《袖珍医便》,意在向大众普及简便实用的医学知识和廉价高效的方剂,满足普通人的医疗需求。该书于享保10年(1725年)再版。

2 主要内容

全书共五卷,分总论、内科、五官科、中毒、外科、妇科、儿科、杂方类八个部分,对常见临床病症的诊断治疗展开论述。

2.1 体例

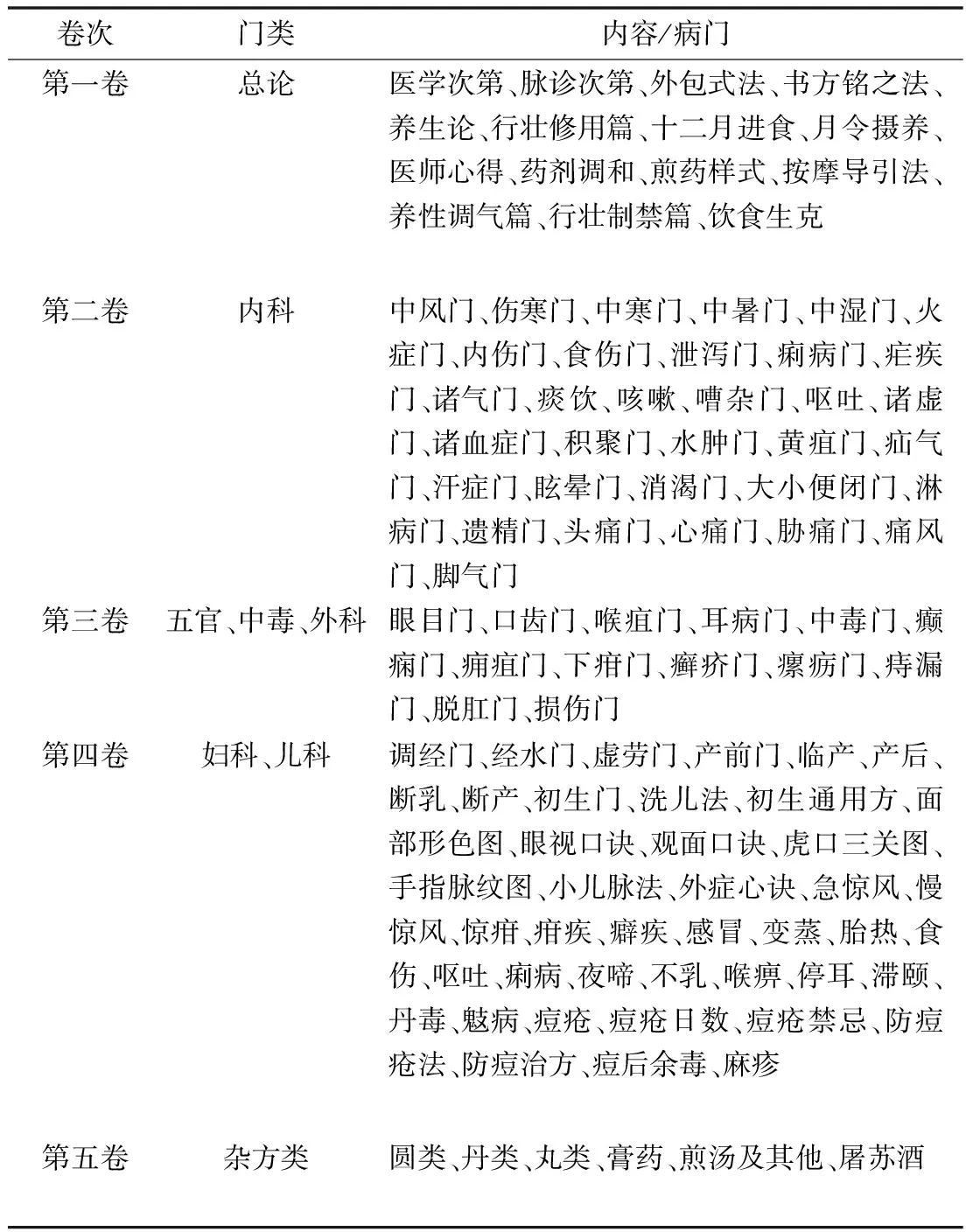

第一卷为总论,阐述中医学习次第、脉诊要点、行医准则、煎药事项、养生、食物生克等的方法与原则。其余四卷分病门论述各种病症,各病门先阐述病因病机,后罗列方剂。第二卷为内科,介绍了中风和伤寒等三十余个病门的疾病的辨证治疗。第三卷针对五官科、中毒和外科的治疗进行论述。第四卷为妇人科与小儿科。妇科论及妇人妊娠、分娩、产后事宜与护理。小儿科介绍了面部望诊图、指诊法、脉诊法、口诀,“痧、痘、惊、疳”四大症及其他小儿常见疾病的治疗和调护。第五册为杂方类,介绍一些圆、丹、丸、膏、煎汤的配方与制法,主要以日本的经验秘法、秘方、验方、民间土方为主。具体病门见表1。

表1 《袖珍医便》病门统计

2.2 引录文献

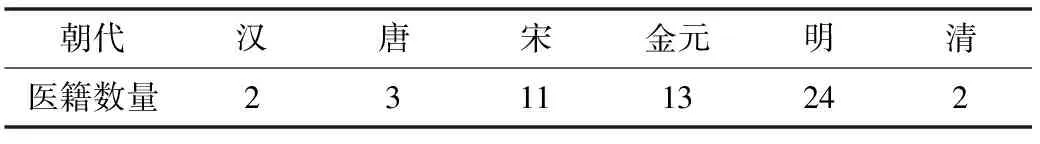

据笔者统计,《袖珍医便》共引录了汉代到清朝的55种医书。从类型上看,临证、方书和综合类医书居多,基础理论医书较少,显示出其注重临床实际的特点。从引用医书朝代来看,明朝医籍最多,唐、宋、金元时期的经典著作也占有很重的比例,说明《袖珍医便》引录医籍种类丰富、来源广泛,取中国各时期医家之长。见表2和表3。

表2 《袖珍医便》引用医籍类型统计(种)

表3 《袖珍医便》引用医籍成书时代统计(种)

据统计,《袖珍医便》引录的方剂多达400余个,其中324个方剂来自中医典籍,已查明出处的有274个,根据书中的方剂名称和配伍比对中医古籍后发现,引用最多的是明朝龚廷贤的书籍,其中《万病回春》99个,《古今医鉴》《寿世保元》合计12个(重复出现的方剂只计入《万病回春》),其次是宋朝的《和剂局方》,引用37个,两者合计占引用方剂总数近半。在学科上,体现了元明时期的分科倾向,如眼科主要引用了《银海精微》的内容,妇科的方剂多来源于《妇人良方》,儿科引录于《保婴撮要》《婴童百问》等。

3 学术特色

3.1 受后世派医学影响显著

日本后世派医学起源于室町末期,创始人曲直濑道三在学术思想上,“以《内经》为基础,以李杲、朱丹溪等金元医家的学说为主导,博取各家之长;在临床诊疗中,注重辨证论治,提出简明切要的临证诊疗原则和方法。”[5]《袖珍医便》著于后世派的全盛期,内容也体现了重视《内经》和李朱医学的特色。作者在自序医学次第篇指出,医学的入门书籍十分重要,“应先从《素问》《灵枢》《难经本义》《运气论》《十四经发挥》《格致余论》《原病式》《溯洄集》《正传或问》《大成集》等读起,治疗书籍应常看《名医方考》《医学正传》《医学入门》《万病回春》《寿世保元》等的日本述著”[4],这些都是后世派推崇的医书,可见《袖珍医便》受后世派医学影响显著。

3.2 淡化抽象理论

中医的学术核心是辨证论治,脉诊是辨证的主要依据之一,而这两项也是中医学中抽象的理论部分。

南宋脉诊著作《察病指南》在镰仓时期已成为脉学的正统书籍,到了战国时期,曲直濑道三更将其视为经典,基于临床编纂了《全九集》《诊切枢要》《脉诊口传集》等脉诊专著,并在其开设的医学校——启迪院传授,可以说脉学在江户初期已经有了一定的普及。而在《袖珍医便》中,中医脉学中的三部九候、脏腑定位、虚实寒热表里阴阳辨证,寸关尺分属脏腑以及气血流行循环等重要理论却未提及,只论最基础的二十四脉与七死脉。

在辨证方面,中医医书十分注重基础的医学理论,即使是临床实用性较强的医书,病因、病机也是首要重点,其次才是治法、方药。病因、病机也是首要重点,其次才是治法、方药。在《袖珍医便》中,六淫七情、邪正盛衰等抽象复杂的病因病机理论被弱化,方药则被重点强化,很多方剂花费大量篇幅补充药方的加减。以伤寒门为例,《万病回春》用千余字分脉、审证口诀、治法、总论详尽地探讨其病因、机、证、治、而《袖珍医便》只用百余字就概括了该病门脉与六经病的关联。一些病门由于疾病比较常见,甚至省略了病因病机,直接介绍治方。

3.3 重视医德

芦川桂洲在自序中写道,“医学心得、药剂调剂之次第以一溪翁之切纸或老医之证语逐一所写”[4],一溪翁为曲直濑道三,被日本尊为医圣,医术高明,同时是医学教育家,十分重视医学伦理。《切纸》是他传给弟子辨证论治的秘诀,包含日本早期医学伦理,对江户时期的医德思想具有重要的影响。开篇头条便是“仁慈”,强调医乃仁术,要慈悲恻隐,普救含灵。第二十六条又云:“庸医悉重贵药轻贱味,当流不然,以中病贵之,以不中病贱之”[6],以对证作为使用药物的基准而非价格高低。芦川桂洲在序言中引用了韩愈的牛溲马勃的典故,也体现出他十分认同后世派医学伦理,主张体谅患者,因病施治,不可乱开贵药。

芦川桂洲还特列《医师心得》一篇,专讲医疗行为准则。“凡为医者,不应分贵贱亲疏,应同样尽心施药,若用心奉贵人或富人、亲人治病,疏于为贫贱者治病乃第一戒。因论药费多少而心中含愤乃误也,以阴骘一心慈悲为医者本业。若为妇人或孀妇或比丘尼,总之年轻女子治疗时,不可有戏词,摸脉时应周围有人,如有丝毫不慎,为一生之害也。应慎之也。”[4]强调医者不可重利忘义,轻忽生命,应一视同仁,贫富用心皆一。在施治过程中应以礼相待,尊重病人,淳良端正。

《袖珍医便》还指出修儒明理是学医的基础,“笃志医道欲以治疗为业者,不修儒学难明医书,应先懂四书五经之文理大概,其后逐一明究素问难经之理,此时自明入门回春等治书之理,治病亦无误。然近代以医为业者,积学问之功明脉象经络施药者甚少,为度日向来把文盲之流持一二种灵丹妙药治病的见闻当作医书为人疗病者甚多。医者,人命生死所系,平生究极医书宗旨乃要紧之事”[4],指明医者系人之生死,责任重大,立志为医者应先通儒理正医德,然后刻苦钻研,穷究医理,方能担当起治病救人的大任。

寥寥数语,芦川桂洲点出了中医学和儒学的密切关联,儒学为中医学提供了哲学思维和医学伦理,是中医学的文化土壤,正所谓 “先知儒理,然后方知医理”。芦川桂洲本人也是先通儒后从医,因此他也被认为是儒医的代表性人物[7]。

4 传播倾向与特色

《袖珍医便》作为面向初学者的医学启蒙书籍,在传播中医文化时,充分体现了 “新”“简”“精”“实”四个特色。

4.1 新——重视金元医学以及最新的明代医学成果

该书引用的中国历代书籍中,著于金元时期的有13种,明朝的有24种,共计占引用书籍总数一半以上,这些医书包含了宋代以后医学的发展创新,对医学源流、医德修养等也都有所涉及,内容全面,体例规整,纲目分明,实用高效。《袖珍医便》中收录的方剂许多引自温补派的著作,且方剂中多加姜枣服下,用于顾护脾胃,缓解脾胃虚寒、运化无力,以及寒凉药对脾胃的影响。李东垣首创的补中益气汤,在书中的中风门、内伤门、痢病门三处列出,且将其作为治疗内伤门疾病的首选方剂,可见其对金元医学的重视程度。

除《万病回春》《寿世保元》外,该书还引用了《证治要诀》《银海精微》《保赤全书》《童婴百问》等明代多部医学著作的内容,这些医书不仅是对以往医学体系的归纳和整理,还有进一步的发展创新,可以说《袖珍医便》吸收了明代医学的发展成果。

4.2 实——从本土实际出发,注重实用性

4.2.1 采用本地化药材

江户初期,随着汉方医学的发展,中药材的需求迅速增加,为了改善药材严重依赖从中国进口的情况,从1638年开始,幕府和各藩在江户、长崎、尾张等地开设了一系列中草药栽培园,引进中国药材种子进行栽培。到了《袖珍医便》成书前后的17世纪末,中药草的栽培已初具规模,很多药材品种日本已经实现本土生产。1693年,仅尾张藩药园就育有人参、荆芥、萨摩防风、木香、升麻等115个中药品种[8]。在中药药材大规模栽培的背景下,《袖珍医便》收录的方剂采用的药材大部分都是可在日本生产的植物性用药。药材使用率前十位为甘草、当归、茯苓、人参、陈皮、芍药、白术、防风、黄芩、地黄。其中,当归、茯苓、白术在日本有野生品种,甘草和生产陈皮的温州蜜桔(ウンシュウミカン)从18世纪初已开始栽培,防风的栽培虽然在当时不太成功,但可用本土生长的具有相同效用的竹叶防风(伊吹防風)、珊瑚菜(浜防風)来替代,人参、黄芩、地黄虽迟些,但也在江户中期实现了本土生产。动物性用药极少,最多的为蝉蜕,在日本是常见药材。对于一些贵重的动物性药材,尽量选择替代品,如凉血解毒的“犀角消毒饮”中用升麻替代犀角,治疗小儿雀目的“蝙蝠散”中,把蝙蝠肝替换成了更加容易获取的夜明砂(蝙蝠的粪便)。

4.2.2 结合日本人体质特征和汤剂制备方法减少药量

与原著相比,《袖珍医便》引录的方剂用量也相对偏少。例如,与《万病回春》中的原方相比,《袖珍医便》中收录的乌药顺气散中乌药、陈皮少一半,十神汤的甘草分量减半,九味羌活汤中的细辛、羌活分量也有减少。不仅如此,每服药的总重量也有所下降。江户时期,日本在药量和服用方法上都受宋代煮散法的影响[9],即方中诸药制成粗末或细末,取每次用药量加水煎服。宋代一服药的重量在2钱~5钱,而《袖珍医便》在“药剂调和次第篇”中定为“1钱至1钱四五分或者两钱多”[4]。贝原益轩曾对江户时期药量偏少的原因归纳为两点:一是相对中国人,日本人“体质薄弱,肠胃差,食少,宜少量进用”;二是药材多“载于唐土诸藩国之夷船而来,价格昂贵,被称为富贵人之药”[10]。从煎药方法来看,煮散法煎煮时间短,计量小疗效好,在我国药材短缺的唐宋时期发挥了重要的作用,十分适用于解决日本江户时期供应不足的问题。

4.2.3 解决常见病症

据研究显示,江户时期的常见病为“疫病、卒中等死症;感冒、咳嗽、哮喘等呼吸疾病;腹痛、痢疾等消化器官疾病;头疼、疝气、胸腹痛、牙痛等痛症;癫痫等小儿病;上火、失调等妇科病;梅毒、淋病等性病;肾虚等男科病;丹毒;食物中毒等各种中毒;脚气、中风等慢性疾病,以及疟疾、痔疮、寄生虫等病”[11]。这些疾病在《袖珍医便》中,几乎都有的对应病门论治。

不仅如此,芦川桂洲还关注到了在当时发病率较高的眼病。1776年,来到日本的瑞典植物学者桑伯格(Carl Peter Thunberg)在《日本纪行》中写道:“百姓多赤眼或烂眼。此为炭烟及厕所挥发气体之故。”[12]而幕末时期访日的庞贝(Pompe van Meerdervoort, J.L.C)在《日本滞在见闻记》中惊叹没有哪个国家像日本那样有那么多的盲人,且据他在长崎的调查显示,8%的居民患有严重的眼病[13]。日本有句俗语叫“病眼女子伤风男(目病み女に風邪引き男),指的是因眼病而眼睛湿润的女子衍生出一种病态美,显得颇有风情,可见当时眼病发病率之高。芦川桂洲在第三册用了较多篇幅来解说眼病的证治,包括五轮八廓学说和多种眼病图,以及丸、散、汤、饮等各种内服和洗药的制法,在眼科治疗以秘传、家传方式传授的江户前期,十分具有现实意义。

4.3 简——极繁化简,简单易懂

《袖珍医便》在内容上,简化病机病因的解释,淡化抽象的辨证理论,根据临床症状和脉象来选用治方,简明直接。

在词汇表达方面,作者注意用通俗的语言解释深奥的词汇,使医学术语变得浅显易懂。对于医药术语,作者在右侧注读音假名,可以用日语直接阅读。一些生僻难解的术语,作者还在左侧用日本固有词汇释义,使其读音和意义一目了然。如“舌强”译为「舌回らず」,“脊强”的“强”则释义为「こわばる」,灵活地表现了僵硬、不自如的含义;“翳障”释义为「かかりもの」,生动地表现了患者视物模糊的云雾感;“盗汗”“怔忡”“内障”“外障”用日本固有词汇「寝汗」「胸騒ぎ」「そこひ」「うわひ」来解释,成功地进行了中日语言的转换。对于胬肉攀睛、旋螺尖起、突起睛高等词汇,作者在详细地描述临床症状的同时还附上示意图,直观明了。

从表记方法来看, 《袖珍医便》不同于17世纪初期用纯汉文或者训读文书写的医书,而是采用汉日混合文的方式来书写。最早的元禄版用的是楷书和片假名写成,享保版用汉字、平假名混合书写,更加符合普通大众的阅读习惯,也易于理解。曾有学者指出近世医书文体与读者知识水平的关系,“未加注释或者只加返点(即表明词序的符号,笔者注)的汉文医书是以专业医者为对象,而用汉字和片假名混合书写的汉文训读文医书是面向学力欠缺以及对医学较为关心的人”[14]。

从以上各方面可以看出,《袖珍医便》并没有对中医典籍进行生硬的训读,而是考虑到平民阶层的阅读能力,将中医学知识与本土医学术语相融合,大大地提升了可读性与通俗性。“表现形式的改变,实际上含有对内容的条理加工过程。不难想象,如果没有这种加工,则需要读者在阅读大量汉文原始医典后,自己进行整理、加工。这其实就是医学日本化的具体体现。”[15]

4.4 精——内容精炼,由博返约

江户初期传入了大量的中国医书,又不断地被和刻,必然导致一时间医说、医方盛行,让人无从选择。因此凭亲身试验或经验体会选择有效方剂而编纂小型方书就尤为重要。江户初期将传入日本的大部头医书编纂成小型医书、单经本的风潮由此产生。纵观江户时期,“除《万病回春》外,全江户时期的畅销书均为薄书”[16],《袖珍医便》也体现了这种微缩化的倾向,在方剂的选择上也取中医精华为用。在日本现行使用的148个医用汉方制剂配方中,《袖珍医便》收录的有37个,如四君子汤、升麻葛根汤、清肺汤、大柴胡汤、小柴胡汤、黄连解毒汤、四物汤等,占医用汉方制剂总数的四分之一,可见作者在遴选方剂时的精心。

5 结论

本文通过分析江户初期大众医学书籍 《袖珍医便》的学术特点和传播特征发现,该书是中医药文化与江户初期大众医疗需求结合的产物,是中日医学文化交流的重要成果。作者并不是单纯地翻译、辑录中医文本,而是将中医学与日本的医疗需求、风土饮食、中药种植情况相结合,具有明显的日本特色。又从大众认知水平出发,将专业的、复杂的医学理论转化为通俗的、大众可以理解和接受的医学知识,这种整理和加工消除了中医学知识在日本传播的语言障碍,起到了初学者向专业医师过渡的中介作用,既展现了中医学的理论深度,也拓宽了读者的广度,从而促进了中医学在日本的传播与发展。该书“新、实、简、精”四个传播特色也对当今的中医药国际化具有一定的借鉴意义。