制度视角下科举考试的“刚”与“柔”*

——以张謇的乡试会试为例

龚郑勇

(南通师范高等专科学校 初教院,江苏 南通 226000)

科举考试向来被认为“无情如造化,至公若权衡”,考场及阅卷过程被称誉为“号列东西,两道文光应射斗;帘分内外,一毫关节不通风。”[1]59自创设以来的一千年里,在人才选拔和社会阶层的流动层面起到了积极作用,一定程度上成为了缓解社会矛盾的“安全阀”。但科举制度本质上与其他的制度一样依然是社会关系的投射,在传统中国的人情社会里,制度刚性的背后依然存在着许多人为的因素。张謇总共参加过6次乡试(同治九年庚午科、十二年癸酉科、光绪元年乙亥科、二年丙子科、五年己卯科、十一年乙酉科)和5次会试(光绪十二年丙戌科、十五年己丑科、十六年庚寅科、十八年壬辰科、二十年甲午科)[2]25-28,笔者将通过张謇的乡试与会试经历,考察这段由普通生员向上层阶层流动的过程,从制度层面重新探讨科举制的“刚”与“柔”。

一

张謇的前5次乡试都如同当时江苏绝大多数的普通士子一样在南京的江南贡院赶考,只有第6次是参加北京的顺天乡试后成功的。如果考察一下相关的科举制度因素,或许会发现前5次失败与最后1次成功背后的偶然性与必然性。

作为一个文化大省,江苏向来是以人杰地灵而著称,在科举方面也不例外,仅有清一代就有产生了49名状元[3]312-316和2 920名进士[4]290,两项指标皆列各省之首。

但很少有人注意到这些江苏科举成功人士背后的艰辛。参考进士的前提是举人身份的获得。根据当时各省举人的解额分配,“(乾隆九年)于是定顺天南、北皿各三十六,中皿改二十取一,贝字百二,夹、旦各四,江南上江四十五,下江六十九,浙江、江西皆九十四,福建八十五,广东七十二,河南七十一,山东六十九,陕西六十一,山西、四川皆六十,云南五十四,湖北四十八,湖南、广西皆四十五,贵州三十六。……咸、同间,各省输饷辄数百万,先后广中额。……江苏十八……”[5]3158江南貌似每届乡试的举人名额为114名,仅次于顺天府,列第二名。但江南114名举人名额是江苏和安徽两省的总和,江南114名,其中江苏69名,安徽45名。所以,确切地说,江苏每届仅69名举人学额,在当时各省的排名中列第九,与山东并列。但江苏与安徽又被划分在大省行列,《钦定大清会典事例》卷337“礼部贡举录送乡试”“(康熙)三十年覆准江南浙江录科额数每中举人一名,于旧额六十名之外加四十名。三十二年题准各省常平仓捐纳监生遇乡试之年,亦与各项监生或在顺天或在本省一例准其乡试。”[6]344“(乾隆九年)议准,直隶、江南、江西、福建、浙江、湖广为大省,准其每举人一名,录送科举八十名。……中省,准其每举人一名,录送科举六十名。……小省,准其每举人一名,录送科举五十名。”[6]348因此,与这69或后来的87名举人相对应的是多达80倍甚至超过100倍的候考人员,江苏举人的录取比例之低由此可知。

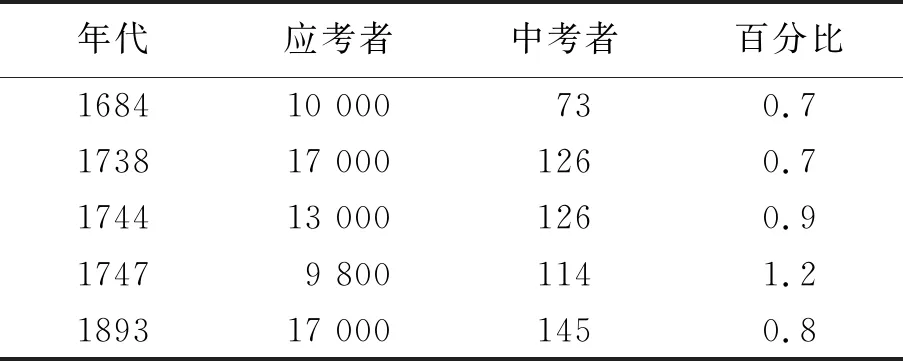

艾尔曼根据《江南乡试录》列出了江南省乡试应考人数中考人数[7]136,见表1。

清季江南省乡试应考人数与中考人数情况

不仅如此,江苏还是一个人口大省,1850年人口达44 155 000,位居全国第一。此后尽管经历了太平天国战争,人口数量下降,但到1953年,人口数依然达47 457 000,仅次于四川、山东[8]331,一定程度上说明了太平天国以后江苏人口一直在迅速恢复的现实。所以,有清一代,虽然江苏的进士总数达2 920名,列各省之首,但按人口数算,即折合成每百万人口的进士数,清代江苏百万人口的进士数93名,列全国第10名[4]291。这显然受制于前边举人解额的瓶颈限制。

张謇前五次乡试时江苏的确切人口与参考数,现在难于考证,江苏人口也许虽没有恢复到太平天国运动之前,但在全国前几位应该是毫无疑问的,举人学额僧多粥少的局面毫无疑问也同样存在着。——而且经历了太平天国之乱,十余年不开考使历年积压的士子更多。因此,张謇在江南乡试的落榜或许也是意料之中的事,即也未必完全是个人因素造成的。

与之形成对比的是,北京的顺天乡试则相对有利。顺天乡试,除了顺天的生员外,凡在监贡监生亦可参加。《钦定国子监志》卷39《生徒五·乡试》:“凡乡试前一年……并各省督、抚转饬州、县晓谕贡监生愿赴京乡试者,取本籍文结,均于乡试年二月本生亲赍到监肄业。”[9]391光绪五年,张謇在通州获得贡生身份后[2]86,便具备了到顺天乡试的资格,这个报考比例显然要比江南乡试的竞争程度小得多。顺天乡试,时人认为对于那些能负担赴顺天乡试的监生来说,应该是有利的,因为这些人要在本省中举是极其困难的,按照邓承修在光绪八年《极陈科场积弊疏》所言:“即以广东言之,本省生监冗杂,不易取。于是群焉入都”[10]170;且这又不是冒籍,合法的考试程序,《钦定科场条例三》:“各省留京俊秀贡监不及回籍起文,而上科应过乡试有案可稽者,准取具同乡京官印给录科。本年新捐贡监各生,因试期已迫,难以回籍起文者亦准一体取具同乡京官印结、同考五人互结收录。”[11]705-706

光绪十一年六月,张謇“国子监考到,取第一名,录取第四名”[12]1004。然后就名正言顺地参加顺天乡试。参加顺天乡试,除了享受到制度优势外,更重要的是获得了翁同龢直接关照的机会。翁张的交往似乎早在张謇作为吴长庆幕僚的时候[13]64-68。“国子监考到,应顺天乡试。九月十一日,听录,中第二。清代乡人北榜中第二者,顺治甲午盛于亮,乾隆庚午方汝谦,至余共三人。房师商城黄编修梅岑(彝年),座师潘尚书(祖荫)、翁尚书(同龢)、左都御史宗室奎润、童侍郎华。童,院试座师也。潘、翁二师期许甚至,翁尚书先见余优贡试卷,试前,知余寓距其宅不远,访余于庙,余一答谢。”[12]1004此次顺天乡试的四位座师中,至少三位是张謇的伯乐,尤其是试前翁同龢对张謇的亲自拜访,尽管晚年的张謇在其自订年谱中说得含蓄,但依然让人遐想。

按照《钦定科场条例》规定,“顺天乡试考官的选任是自七月中旬开始,八月初三礼部将三份名单呈献给皇帝……皇帝根据名单决定选人。八月初六日黎明宣旨以后,被选为考官者要迅速入闱,不得有误。”[14]338但事实上,主考官的人选在乡试年由礼部“咨取各衙门进士出身侍郎以下京堂各官,及吏部考差官引见衔名,分缮清单,开明籍贯、俸次、科名,及曾经出过某省学差,某科、某省典试,某科顺天乡试、会试分房,并应回避省份”[1]99。因此去除应回避的人员外,本科考官的人选大家基本有数的,“主考房官等都在午门听宣,得到圣旨,便须进院。从前还可回家一次,后来便不许,得到旨意,即时入院。好在谁能得此差,头一天就可得信,往午门听宣时,便将铺盖衣服等,都预备好。”[15]68所以翁同龢考前的拜访确实是意味深长。

乡会试需要糊名誊录,但由于张謇参加的南皿号,所以考生范围显然明显缩小,运作相对方便。1885年农历九月十二日,张謇在日记中这样记载,“看榜。……诣礼卿,知出第十二房,房师为商城黄梅岑编修(彝年),见时极道闱中事,知以二十日荐卷,本童侍郎所取中,先定第六,后潘、翁两尚书以二三场争之,乃定第二。见潘尚书,至谓‘论学我当北面,徒以一日之长,抗颜为师。一第在子,不足轻重,朝廷得人,殊可贺耳。’声闻过情,惕然若砭于肌也。奎都宪见时唯唯否否而已。……十三日 见翁尚书,相待尤极拳挚。童侍郎故始冠之年取为生员者。”[12]230与之形成对比的是未来五次会试,由于参考人数甚多,前几次皆因错认他人卷而失败。试想,江南乡试,按法律最低规定的80∶1的比例,114名举人额相对应的有9 120位考生,在9 000余人中辨认出某些关节,难度显然大得多。

张謇的举人梦在顺天乡试得以实现,而在顺天乡试中,张謇既获得了制度上的优惠,更得到了制度外的人情照顾,可谓是占尽了天时地利人和,光绪二年十月初七丙子科第四次乡试落榜后,张謇日记中写下了“乡试落卷出,胡令瀛生房批多通套语。大江南北名宿之被斥者岂少,余何人,敢言屈?”[12]93光绪五年己卯科第五次乡试落榜后的日记“十三日 夜,榜放,被黜。患学不修耳,科名奚能重人哉?况余阅世情悉矣,见世之得科名者亦悉矣,退而自处,复何尤耶?”[12]158这样有怨言的文字在举人梦圆后再也没有了。后人有一种为尊者讳的说法,说张謇参加顺天乡试是为了回避孙云锦“移官江宁”[16]78。这实在是一种误解,《钦定礼部则例》卷89《乡会试回避》仅提及官员子弟及同族姻亲等[9]340。张謇与孙云锦既非子弟也非姻亲,不在回避之列,与张謇早年的冒籍案不同,他参加顺天乡试完全是享受合法的政策优惠。——当然,前提除了贡生的身份外,还能承担得起经济费用。

二

张謇对于他五次参加会试受潘祖荫、翁同龢等人关照的经历并不讳言。按照他自己的说法,第一次光绪十二年丙戌科,“典试者为锡珍、祁世长、嵩申、孙毓汶。”[12]238潘、翁二人不在其中,放榜后的四月十三日,翁同龢亲自上门安慰,“常熟师来,是日所谈皆披肝露胆之言,师可敬也。”[12]239第二天,“芾卿为吴县师(潘祖荫,笔者注)留课其弟仲午,述吴县意甚勤。顾余势不能久客京师也,辞焉。”[12]239

第二次光绪十五年己丑科会试,“总裁李鸿藻、昆冈、潘祖荫、廖寿恒”[12]289,而且入场的前一天,“常熟师赠元卷四两”[12]289,但由于是糊名誊录制度的存在,毕竟还是不能直接运作,发生了误判,事后张謇获知,“知挑取誊录四十四名……荐卷为长白熙小舫侍读麟。……榜前,论者以熙为最无文名,恐余卷之出其房,而以为荐至吴县则必中,乃熙竟力荐,而斥之自潘,于此益可以安命矣。”[12]291据张孝若说法,“总裁是潘公,他满意要中我父,那晓得无端的误中了无锡的孙叔和,当时懊丧得了不得。”[2]20落榜后,翁同龢依然前来安慰,“常熟师来,意甚肫至。”[12]291当然,按照会试落榜生可获“誊录”资格,“备各馆缮写,积资得邀议叙,下科仍可会试”[1]131,但显然这与张的鸿鹄志向相比实在是大相径庭。

光绪十六年庚寅科第三次会试落榜的原因按其晚年自订年谱中的说法,“应礼部会试,荐而不中,房考云南高蔚光。高语余,场中误以陶世凤卷为余,中会元。”[12]1007不过这个记忆现已被证实部分有误,因为那一年的会元是夏曾佑,陶是张謇中举的甲午榜会元[14]480。尽管落榜,但场中考官的人情因素也同样存在得到了证实。与当年乡试连连失败后的怨言一样,张謇在日记中抱怨道,“十一日 知荐卷出高蔚光房。……十二日 知堂批出孙毓汶。二人素不为清议所齿,得失无伤也。”[12]307

到了光绪十八年壬辰科的第四次会试,科举制度的刚性约束依然有效地阻击了人情因素。那一年,“会试总裁翁同龢、祁世长、霍穆欢、李端棻。翁固乙酉座师,祁覆试一等师,李国子监受知师也。”[12]340这次考试中,人脉优势明显。日记中详细作了记载,“盖常熟师于江苏卷上堂时,无时不谕同考细心校阅。先得爽秋所荐施启宇卷,爽秋谓为具体而微,既又疑之,常熟师亦谓非是,尤不喜‘声气潜通于宫掖’句。旋四川施某荐刘可毅卷,常熟初亦疑之,既不能确然可信之卷,又施某力谓此似张季直卷,而策问第四篇中有‘历乎箕子之封’语(翁弢甫云),颇信为曾至朝鲜人语。尝问爽秋,爽秋以文气跳荡辨其非,填榜之先子封请观其卷,以孟艺及诗(秦字韵)力决其非,常熟叹为无可如何。拆封时又于红号知为常州卷也,卒乃见此卷果刘可毅。于是常熟、寿阳及子封亟查余卷,在第三房冯金鉴所。时第一房朱桂卿,第二房爽秋,堂荐之日,江苏卷进而桂卿病撤堂,则与爽秋邻房,爽秋屡属遇江苏卷须细心,而金鉴吸鸦片之时多,余卷早以词意宽平斥落矣。常熟以为余卷而置刘卷第一,及见其非,为之垂泣。寿阳亦叹息不已也。……爽秋来,述闱中事同。”[12]343-344晚年的自订年谱中,“爽秋为言,闱中总裁房考竞觅余卷不得,以武进刘可毅三场策,说朝鲜事独多,认为余,中会元。”[12]1008张孝若后来说,“当时场闱中的总裁房考,几乎没有一个不寻觅我父的卷子。翁公在江苏卷子上堂的时候,没有一刻不告诉同考的人,要细心校阅。”并且对几套可能的卷子反复揣摩,看到一卷中有“历箕子之封”才下最终判断认为这是到过朝鲜的张謇口气,但拆封后始知他人,但此时已无力回天了[2]20-21。——相信他们的叙述已经有所保留克制了,但依然看出严肃的科场几乎成了追求个人私利的闹市了。但尽管如此,传统科举考试中的“糊名誊录”制对于人情因素进行了有效阻击,哪怕是贵为两朝帝师、本次会试总裁的翁同龢也只能从某些关节上运作,不敢直接破坏制度,张謇的状元梦又被往后推迟了。

张謇在光绪二十年甲午科终于如愿以偿地摘取了状元的桂冠,让那些赏识他的人也都松了一口气。那科会试“总裁李鸿藻、徐郙、汪鸣銮、杨颐”[12]376。与前几次落榜后日记的叙述不同,会试第一关过关后,张謇的叙述格外简单,甚至无情感色彩,“十二日 丑刻闻报,中六十名贡士。”[12]378甲午科参考人数约为七千余——参加过下一次会试的刘大鹏说,“今科会试通共五千人,长班言,较甲午科会试减二千人”[17]597;共录取311人[14]480。“十三日 谒房师高仲瑊先生(熙喆),山东滕县人,丙戌进士。荐批:‘一讲奥衍,能将末节一并笼照。中二光焰万丈,是瓣香于朴山、中子二家者。次三稳。二场,首六通四辟,次十色五光。诗铿鲸舂丽,宏我汉京,余有笔仗。’”座师高阳相国批:“首艺斟酌饱满,次三爽洁,诗叶。”随谒李、汪,惟徐、杨不直。”[12]378但启功提供了一段令人遐想的内幕交易,“翁同龢曾特别写信嘱咐我曾祖父(——曾任江苏学政的溥良,笔者注)务必安排好张謇。……亲自过问了张謇的前程,这封信现在还在我手中,信上说‘吾从事春官,目迷五色,贤郎其一也。我有要好通家,江南张謇,孝友通达……’过了两年,到下一次省试时,他和我祖父两人果然高中,张謇拔得状元,我祖父考中进士,入翰林。”[18]23-24这说明会试过程也同样存在着暗箱操作,只不过这次运作得较成功,此后殿试不过是将会试所取的考生重新排名而已,不会淘汰已经中举的士子。

迈出最为关键的一步后,后面的殿试程序因为没有了糊名誊录这两个最有利于阻止人情关系的环节,运作明显方便多了:复试时,“取十名。卷出礼部侍郎志手,初(依宪纲)定十一,常熟师改弟十。”[12]378殿试时,“阅卷大臣八人,张相国之万、协揆麟书、李尚书鸿藻、翁尚书同龢、薛尚书允升、唐侍郎景崇、汪侍郎鸣銮、侍郎志锐。”[12]1009按照若干清末民初笔记小说对于此次张謇殿试的说法,张謇殿试试卷首先存在两个硬伤,空缺一字及抬头错误,收卷的黄思永是翁派人系,补上后直接送翁,按惯例,“向来八大臣阅卷,各以其人之次序,定甲第之次序,所谓‘公同阅定’者,虚语耳。是科翁叔平得张季直卷,必欲置诸第一。”[19]232-233但本次阅卷大臣的名次是张之万、麟书、李鸿藻,翁此时排名第四,翁联合麟书、李鸿藻挑战张之万最终成功。文字又见刘禺生《世载堂杂忆》“张謇的幸运”[20]96-97、王伯恭《蜷庐随笔》[21]33,几本笔记小说所载的这段科场内幕文字大同小异,说明这是一个广为流传的事实,而且王伯恭是以翁同龢、潘祖荫为师,他的记载更有说服力。

1917年,张謇在南通重修当年为庆贺他金榜题名的“果然亭”时,将其更名为“适然亭”,自撰一联,“世间科第与风汉,槛外云山是故人。”[22]449又题了一段跋语:“余以甲午成进士,州牧邦人撷唐卢肇诗语为果然亭。世间万事得丧适然耳。丁巳余修此亭,不敢承前意也。适然之事,以适然观之。适得涪翁书,遂以易榜。”[23]429弦外之音,令人回味。当然,经过6次乡试和5次会试后的张謇,对于其中的潜规则早已洞悉,且有疲惫之感,状元榜公布当日,张謇的日记这样写道,“栖门海鸟,本无钟鼓之心;伏枥辕驹,久倦风尘之想。一旦予以非分,事类无端矣。”[12]379

三

综观6次乡试和5次会试最终登上状元巅峰的张謇科举之路,可以得出这些结论:

北宋以来科举考试中实行的“糊名誊录”制度的存在对于传统中国普遍存在的人情关系能够起到一定的阻遏作用。虽然不能从根本上彻底根除人情社会的诸多弊端,但毕竟能够起到一定的效果。张謇前四次会试的失败,尽管潘祖荫、翁同龢等人极力关照,但终不能越过糊名誊录制度直接录取,只能通过猜测运作,使作弊成本增大。而甲午科会试后的复试、殿试由于缺乏这种程序,则舞弊难度系数明显降低,所以,邓承修在光绪八年提出殿试也推行“糊名誊录”考试制度以防其中的弊端[24]175。(《语冰阁奏议》“殿试请易书以重人才”。)因此,尽管诸如顾炎武批评的那样,“国家设科之意,本以求才。今之立法,则专以防奸为主,如弥封、誊录一切之制是也。”[25]711“今日考试之弊,在乎求才之道不足,而防奸之法有馀。”[25]714但是在一个前现代国家,由于缺乏有效的权力监督,如果缺失这一环节,其后果更为不堪设想。1903年的癸卯科会试,由于取消了誊录,当时底层的寒门举子便感慨道,“场中誊录试卷,亦皆裁撤,考官所阅之卷,即是士子之亲笔。……自今伊始,考官做弊,易如反掌矣。”[17]609何炳棣的研究也同样表明,即便是在晚清整个吏治腐败的大环境下,但整个光绪朝所录取的进士中,出身于祖宗三代未有一人得过初级科名的生员或其他功名官衔官位的家庭人员依然占总数比在10.3%~36.2%之间[4]146,这在传统中国缺少公平正义的大环境下尤其珍贵,这份成绩归功于科举考试中的“糊名誊录”制,所以何炳棣得出这样一个结论,即便是晚清社会,“在宽广金字塔底部的普通平民虽不易进入顶端,但底层仍有较宽广的机会结构。”[4]159科举队伍中,尽管有张謇这样左右逢源者的存在,但依然不能为所欲为。——甚至秦晖认为科举制那种“不知亲疏、远近、贵贱、美恶”的做法恰恰就是科举的“非儒化”即科举的法家化[26]206-207。这便是科举制度刚性的一面。

由于传统政治实行的君主“以天下之利尽归于己,以天下之害尽归于人”[27]8的“利出一孔”的政治原则,将社会一切资源严密垄断,造成了包括知识阶层在内的整个社会各阶层对于国家权力的绝对依附,所以科举考试便成为了唯一的龙门之路,按黄宗羲的说法,“其所以程士者,止有科举一途,虽使豪杰之士若屈原、司马迁、相如,董仲舒、杨雄之徒,舍是亦无由而进取之,不谓严乎哉!”[27]66尽管未来的张謇是以实业家的身份永载史册的,但如果没有科举功名的头衔便不可能获得早期的官股作为启动资本,也不可能获得左右逢源的官场人脉网络。潘祖荫、翁同龢等人在张謇的科举之路上的暗中运作,再次证明了无论怎样严密的法律和考试制度,如果缺乏外在有效的监督与个体的敬畏之心,它依然存在着可以潜规则的缝隙,尽管每个人都自以为是为国求贤。相对公平是在科举考试的初期程序阶段,到了高一阶段,人为因素叠现出来,平民只能在低端的社会结构链处流动,这便是科举制的软肋所在。张謇第五次乡试时,“时近乡试,有二人送房考荐卷关节,皆谢之”[12]999。与普通士子参考时常见的夹带小抄等舞弊行为相比,潘、翁等人的行为因没有直接的把柄痕迹而更隐秘也更恶劣,张謇第四次会试失败后,按张孝若的说法,考后翁同龢诸人“都将这内中的详情(——指暗中摸索张试卷的过程,笔者注),告诉我父;外间也传说都遍了”[2]21。说明他们也知道无把柄授予人而无所顾忌,这是公开的科场密码,这种查无实据的舞弊更显恶劣。这再次说明,科举制依然是整个社会关系和社会制度的缩影,如果整个社会制度得不到有效的质的改变,作为理性经济人的个体对于制度的依附及对于制度漏洞的利用将永远存在。

张謇能够参加6次乡试和5次会试最终成功的前提除了学问外,更得益于其背后的经济支撑。现在每科的具体费用已无法考证,按照约早于张謇半个世纪的诸联《明斋小识》里的经济账,“金陵之行,盘费日增,见昔人旧账,所用约三、四金耳。予初试时,只加其半,今则非二、三十金,不能行矣。寒士馆谷,一年所入几何,何所持作破浪想也。若童生小考县试,买结单百二十文,台凳纳卷各百余文,覆试递增之。院府试又添舟楫之费,及寄寓饭食,每日二百余文,廪生保结,馈一、二钱不等,总核亦在数两左右。”[28]诸联是上海人,与张謇一江之隔,到南京的距离差不多,他已感慨乡试一次非二三十金不可;1902年,山西举人刘大鹏之子从山西到陕西参加乡试(——庚子之乱,山西考棚被焚,乡试借陕西贡院,笔者注),“费七十金中举”[17]118。更何况还要六次奔赴北京参考(1次顺天乡试、5次会试)——会试有公车补助姑且不计车旅费,但即便如此,刘大鹏1899年赴京会试的费用依然达“一百余金”[17]89。那么张謇在南京乡试的费用每次约在二三十至七十两银子之间,取保守的五十两银子,南京的5次乡试不少于250两银子;北京的1次乡试,按其自己的说法,“一切用费需七、八十金,殊不资,日来惟有借债。寒士之于科第得失,皆无味如此。”[29]30至少不少于70两银子,这样乡试费用不少于320两银子。会试一次,按刘大鹏的费用每次100两银子计,至少在500两银子(事实上,张謇从江苏到北京的距离要远大于山西到北京,所以,张謇的花费肯定要超过刘大鹏)。这样,张謇6次乡试和5次会试的费用按最保守的算法也在820两银子。张謇自己也曾替读书人算过一笔科举的经济账,“盖学生入学至早,而禀赋聪强者,自六七岁至成进士、都司,已二十余岁。统计十七八年中,学生所费于修脯、衣食、住房、书籍者,多寡约计每年六十圆,数已逾千,况专门学校在省,大学在京,又有舟车之费乎!”[30]51

当然张謇的部分费用得之于贵人相助,乙亥科乡试时,二月二十三日,“吴军门来,嘱应顺天试,并有资助征囊之说。……嗟嗟,世风不古,怜才者谁?虽军门只有虚语,然如此之口惠亦寥寥焉,不重深人感叹乎!……”二十六日“吴军门遣翰臣送来朱提百两”[12]44。1879年通州科试时,“弟与试优贡,幸列首选,一切用费,计数十金,皆筱帅所惠。謇素作事,势不得不资借他人,固可叹也。”[29]6己丑科会试前,“独山礼意周挚,豫支明岁春夏束脩,赆北上之资百番。”[12]285己丑科会试前,“常熟师赠元卷四两”[12]289。……这些也算不无小补。

1899年张謇创办的大生纱厂,“学徒之长二圆,历一年者一圆”[31]8按照《东方杂志》公布的1908年6月份金钱时价,龙圆与银的比在0.734~0.718之间、小龙圆与银的比在0.642~0.645之间[32],取均值一元约为0.7两银计,大生纱厂学徒每月1.4两银子,全年17两银子。1901年,张謇的通海垦牧公司,爬夫与铲夫“每人每日工食钱一百二十”,按照当时张謇的《通海垦牧公司集股章程启》算法,爬夫“共钱二千七百四十三千六百八十 ,合规银二千一百九十四两九钱四分四厘”、铲夫“需钱九百八十八千二百,合规银七百九十两五钱六分”[33]30。可知,当时基本上1 250钱为一两银,那么垦牧公司民工10天一两银子,全年无休不过36两银子。

张謇的6次乡试与5次会试的至少820两银子的费用已远超本地大多数人经济收入的数十倍之上,更何况此前还经历了一场花费至少千两银子的冒籍案。所以,传统社会认为的“(科举)考试之法,人蓄四书……由是而作状元、宰相不难,计其本,十金而已”[34]只能是一种单纯的美好想象,教育的科层制一直就存在在那里,是由无数或明或暗的金钱铺就的。古人说,“一财二命三风水四积阴功五读书”[15]73,证明了经济在传统科举考试中的巨大作用,它不直接出现,却一直以刚性的方式存在着。1876年,在吴长庆手下任幕僚“月俸二十金”[12]996的张謇依然感到参加科举考试所带来的经济负担,“因思家况清贫,科第不可必,若竟闲居读书,诚得矣,奈积逋生计之累吾亲何?”[12]71“中间虽试列前茅,侥幸食饩,然债台又高几级矣。”[12]79“筱帅馈百金,云是预支明年者。本不欲之,然岁晚风雪,家况愈难,不得不取以归去。”[12]98……更何况是普通的寒门学子。到顺天参加乡试,避开本省残酷的举人解额之争,其背后依然是经济的巨大贡献。

总之,科举制度尤其是其中“糊名誊录”制度的存在,使其成为了传统中国社会少有的公平场所;但受整个文化政治制度的影响,其中的不公平不公正因素依然存在,既有制度层面也有人情因素,这使部分长袖者善舞捷足者先登。考察张謇的乡试、会试经历,或许只能这样说,科举制度尤其是其“糊名誊录”制度在传统中国实在是一种“不是最坏的考试制度”。