民国湖南自然灾害期间粮食贸易初探

张颖华

(长沙学院马克思主义学院,湖南 长沙 410022)

民国时期,是中国社会经济由传统迈向近现代的一个阶段。在这一进程中,作为一个重要的中部农业省份,湖南的社会经济也发生了变化。受战乱、自然灾害等的影响,湖南粮食经济的发展遭遇困顿。从现有的研究来看,有一些代表性的成果,如杨鹏程在民国湖南灾荒史研究中,深入剖析了灾荒背景下赈粮调运、抢米风潮等问题[1];胡忆红对清至民国的米禁与反遏籴问题作了专门研究[2];孔祥成针对1931年江淮水灾时期政府救灾的粮食调控政策及措施进行了研究[3];方前移针对南京国民政府时期粮食贸易的诸多困境进行了剖析。这些成果都涉及灾荒时期的粮食贸易情况。本文拟从区域社会经济视角,探讨这一时段的自然灾害期间湖南粮食贸易的困境,厘清自然灾害对湘粮贸易的具体影响,以利于深入认识民国湖南农业社会经济发展的转型过程。

一 自然灾害对粮食贸易的影响

(一)重大自然灾害的概况

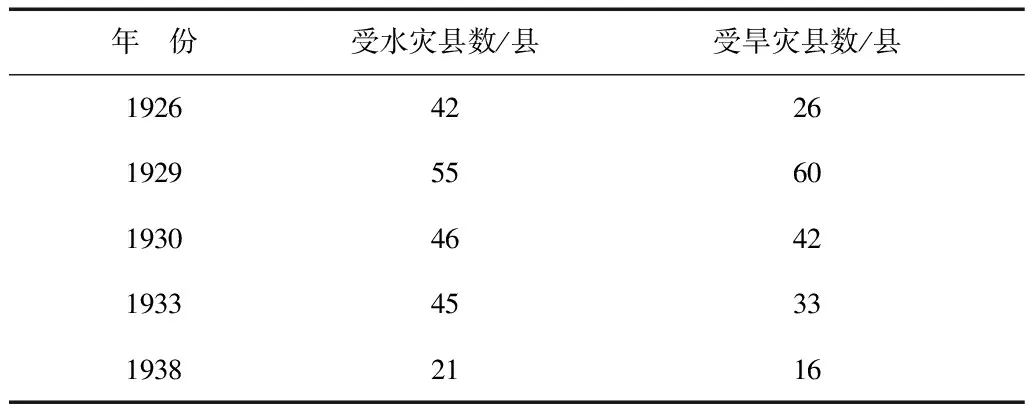

近代湖南是一个受自然灾害影响频繁的农业省。本部分主要梳理重大自然灾情,以凸显灾害影响下粮食贸易经济活动的脆弱特点。1912至1949年,湖南境内自然灾害多发,以水、旱灾为主,也伴有蝗虫害、冰雪灾等。据《湖南灾荒史》统计,这38年间,水、旱等灾情连年发生,其中重大的水、旱灾年份如表1、表2、表3所示[1]。

表1 民国湖南重大水灾年份表

表2 民国湖南重大旱灾年份表

表3 民国湖南重大水旱灾害年份表

民国时期,湖南有77个县。如上表所示,自然灾害的严重程度可见一斑,所列重大灾害年份中,1921年,旱灾最严重,有74个县遭旱;1924年,水灾最严重,有69个县遭灾;其他年份,不是水灾就是旱灾,均有接近三分之一及以上的县遭遇灾害。而在民国的报刊上,关于重大灾情的报道非常多。从这些史料可知,从发生大灾之年的县份来看,有的是一年之内水旱灾接踵而至,有的是一年之内水灾或旱灾连季发生,还有的是水旱灾连年交替发生。从发生大灾之年的地域来看,有的是水旱灾并发出现在省内不同的区域,有的是水旱灾连续发生在省内同一区域,还有的是受长江水文影响或华中地区的气候影响,发生全境性的水旱灾。重大灾害直接导致大荒。荒,主要就是指民食陷于困难。严重灾害叠加民国年间社会生产生活的脆弱性,无疑酿成重大灾荒,即省内大部分地区民众缺粮少食,生存陷入困境。

(二)自然灾害对粮食贸易的影响

民国时期,近代新式农业技术开始推广,交通开始建设运营。这些本应有利于农村经济社会发展,但是受自然灾害和战乱的影响,重灾之年,新式社会经济条件的积极作用被湮没,农业经济中的粮食贸易更是遭受严重破坏的关键领域。

1.粮食贸易链中断

农户、田土受水或旱灾严重影响,往往造成生产资料丧失殆尽,一贫如洗,甚至人口损失或灾民流离失所。重灾后的农村,出现田土淤塞荒芜,劳动工具、牲口等损失严重的情况,劳动力锐减,导致粮食生产颗粒无收。即使局部地区出现灾后复种,也因生产资料匮乏,粮食再生产甚至被迫中断。粮食生产供应链中断,灾后荒象纷至沓来。首先,乡间地区内粮食买卖因缺粮而停止,常常无粮可卖,民户无现钱换购日用必需品,也无物可换粮食。其次,因灾致贸易交通往来受阻,外来商贩对乡间民户的粮食售卖停歇。这样,乡间本埠就出现粮食短缺的荒象。当这样的粮荒在多个基层市场出现,在地域上连接成片后,粮荒就出现在中间市场这一级。这时,随着受灾时间的持续,尤其是在灾情变本加厉的情况下,中间市场的粮食生产供应就叠加了粮食贸易供需问题。当灾情在省域之内各中间市场或邻近省份同时加剧时,粮荒就出现在中心市场这一级。与之相伴的粮食贸易供需问题更加突出,往往出现粮食贸易链条短暂或一定时期的中断。如湘潭易俗河米市的衰落,就是灾害影响所致。“民国7年(1918)起,县内灾害频仍,粮荒时起,米价飞涨,四乡阻止谷米出境,禁止米谷下河,整个湘潭粮食市场开始衰落,易俗河米市更是一落千丈。”[5]83易俗河米市因灾荒而致粮食贸易链衰落中断,对长潭两地粮食贸易活动的变迁影响是深刻的。

2.民众产生粮食消费恐慌心理

重大自然灾害的险情,必然导致生产生活秩序的紊乱。首先,农业生产的被迫停顿,引起各级市场粮食供应严重不足,民众日常粮食消费被迫缩减,乃至告籴无门。其次,由于灾情严重,粮食替代物资消费也被迫缩减。当这类粮食物资市场供给中断时,因粮食物资匮乏,民众出现嗷嗷待哺之情形,有的地区甚至出现民不聊生、哀鸿遍野的情况。社会上的饥荒现象不断加剧蔓延,民众粮食消费恐慌心理也就日益凸显。再次,当灾情愈演愈烈时,民众粮食消费的恐慌心理就会引起群体性冲突,危及粮食贸易秩序。灾情持续,市场粮价危机日趋严重、物价混乱,各种经济社会问题交织,共同加剧了民众粮食消费的恐慌心理。由此引发的群体性冲突甚至超越单一的民众粮食消费界限,最终演变成局部或全局性社会冲突。

3.农村金融遭到冲击

粮食贸易的兴旺,需要有金融的支撑。在湖南农村,田地、粮食都是财富的象征,农村的金融就建立在此类基础之上。重大自然灾害的发生往往冲击到这些物质财富,金融也就容易陷入困顿。如1934年大旱,新化的“田价跌落60%,从前值180元一亩的上田,现减售70元,还难找到买主”[2] 98。重灾之年,农民、地主往往遭遇倾家荡产。如重大水灾之年,大面积的粮田被冲毁,待收或已存的粮食随田地、房屋的被冲毁而被荡涤;重大旱灾之年,粮食无收,田地因严重缺水而无法耕作,如遇上蝗灾,更是雪上加霜。作为粮食生产者,广大农民要在灾后的短期内恢复生产生活能力是极为困难的,必须依靠外来的资助。作为粮食生产者和经营者,农村地主虽可以依凭所剩的财力在灾后恢复生产、维持生活,但个体能力仍有限,难以恢复在粮食初级市场经营买卖中的优势,往往也需要依靠外来的资助。在半殖民地半封建社会中,地主往往在赈灾中更能得到实惠,但一部分地主唯利是图的种种行为又不利于灾荒中粮食贸易的重建。

由此可见,重大自然灾害对粮食贸易的危害是多环节、多方面的,没有强有力的应对举措,粮食贸易就不会自动恢复。

二 政府力促粮食贸易恢复的举措

重大自然灾害影响了粮食贸易链,引发了民众消费心理的恐慌,农村金融受到冲击。受近代慈善救济、互助主义运动的影响,政府和民间组织采取了一些恢复粮食贸易的举措,希冀实现减少灾情带来的损害并尽快恢复社会经济秩序的目的。

(一)禁止商户囤积粮食

灾情发生后,无论是在乡村还是在城镇,出于慈善义举或维系民生的目的,政府会发布告示,申令禁止商户囤粮待价、牟取暴利。同时,政府会促成各级地方或商户减少囤粮、发放粮食,甚至协议开仓或设粥厂。1931年,湖南境内乃至长江流域发生特大水灾,宜章县“恢复仓储粮食,荒月将粮食以20%的利率借出,秋收后归仓”[2]70。在灾荒史研究中,类似的记载极为丰富。重灾之年,政府禁止商户因灾囤粮,但在民国时期,这只是政府的一个倡导、要求,不能得到有力的行政执行。相比之下,粮食行业管理监督的作用会更明确一些,即使如此,来自政府、行业组织的约束力都极为有限。因此,遭遇灾害时往往会发生粮食贸易因无粮源而中断或因无法筹到足够的赈款而停市。

(二)禁止商户哄抬粮食价格

灾年,地主大户、商户往往会因为自己持有粮食而待价而沽。这种情况常会发展成粮食销售中的抬价行为。如民国年间,宝庆府议会议决的《筹备荒政案》中就有“禁抬价”的内容:“价高招商,本通达治体之论。而贫鄙抬价者往往资为口实。现在邻邑紧急,米贩已竭,商贩何从。唯各处之斗斛不等,地方之收成亦异,谷价碍难一律。应由自治绅董察审地方情形,按照目前价值预为限制,毋再腾涨。”[1]472这里就规定了由乡里绅董监督制约粮商抬价的行为,也明确提出了抬价不利于粮食贸易的观点。如果抬价不能制止,在灾民生存无以为继、市面粮食被人为囤积闭粜的情形交织之下,灾情就会触发经济、社会的动荡。这是地方政府所不愿看到也不会允许的。为防范灾民的反抗,地方政府会禁止富商巨贾趁势哄抬米粮的价格。

(三)在省域内实行较严格的米禁

从诸多研究来看,对于米禁充满了争议。支持米禁的人,认为可以确保于一省之内有米粮可籴,以保障民食;反对米禁的人,认为货畅其流可以便民,灾民可以得到度荒的杂粮,或以粮换币。但对于受灾之县,本埠官、商常常共推实施米禁,以缓解灾情或阻遏灾情蔓延。1934年,湖南省春荒接夏旱,灾情严重,为了实施米禁,“一方面由政府各部门联合华洋筹赈会组成提充谷米公判委员会。另一方面,维护查禁谷米出省办法,使米禁事务进一步法规化,并分派人员至各米禁点,严禁谷米出省。因此,米禁得以艰难维持。”[2]37实施米禁的目的就是确保省内有米粮可用于贸易,维护民食。

(四)客观上力求稳定市场米价

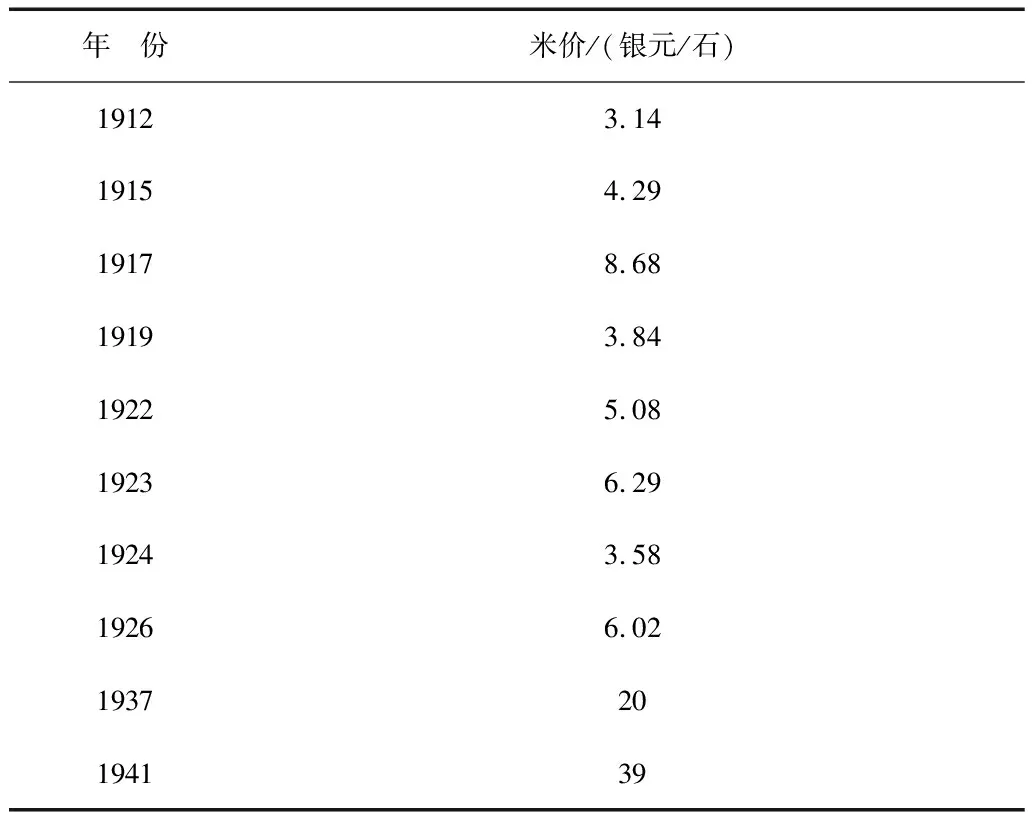

民国时期,湖南米价总体上呈上升趋势,除了政府金融方面的原因,还有就是接二连三的重大自然灾害。重灾叠加其他诸多社会动荡因素,导致粮价被不断推高。此处以岳阳为例,详细情况见表4[6]183-184。

表4 民国时期部分年份岳阳的米价

民国年间,去除金融货币政策的因素,灾荒是米粮价格被推高的主要原因。如岳阳出现的这种粮价走高的态势,在民国时期湖南的其他地方尤其是粮食产出的县,是普遍存在的。重灾之年,米粮价格是灾情和救灾情况的风向标。同时,政府为了保持灾民有粮可籴,也为了平抑因灾哄起的米价,往往通过调运外省或省内非灾地区的余粮来补充灾区的粮食供给。但是,粮食价格既受人为因素影响,又受到客观经济规律因素的影响,政府主观上平抑灾荒时期的米粮价格的尝试或努力,常常是收效甚微。

实际上,在乡村,灾荒过后,由于出现人口流散、生产零落、交通停顿、荒情得不到缓解等情况,地主或农民都无力从事粮食生产,粮源供给和初级市场粮贸恢复无力。在城镇,灾荒年景持续,商民皆无财力维持粮食贸易。政府力促粮食贸易恢复的上述举措,因其调控能力有限效果大打折扣,在客观上起到的作用确实有限。

三 稳定自然灾害时期粮食贸易的意义

综观民国时期重大自然灾害从发生、持续到灾情缓解、生产生活恢复这一过程后发现,稳定粮食贸易最常见的途径和举措还是灾荒救济。政府引导或商民共推的灾荒救济,目的就是筹集财力、物力、人力,以达到恢复正常生产、经济生活状态。不言而喻,稳定灾荒时期的粮食贸易相对于维系正常年景的粮食经济有着更重要的意义。

(一)维系粮食贸易有利于救荒

重大自然灾害发生期间,政府和商民的粮食贸易活动更具有救荒的性质。近代社会救济主体和粮食贸易经营、管理主体,都持有一定的公益慈善理念。两者在救荒中,角色互有交织。当粮食的生产、销售、运输等都受到灾情的影响,政府和民间组织的各种恢复粮食贸易的管理、经营举措,就带有一定的救荒性质,同时也是短期内维系粮食贸易能力的方式。以体现近代慈善救济理念的赈米调集方式为例,其客观上有利于粮食贸易的恢复。“1930年以后,县、区、乡均设立民食维持会,作为常年民食管理机构,主管仓储、救济、平抑米价和平粜事宜。”[2]65安乡县于1931年8月发放积谷平粜,平粜有利于维护灾民的利益,打击企图大发灾难财的投机奸商,缓解饥荒。省政府鼓励多设平粜所,“由义仓及由赈务会之赈款及地方绅士借贷之款,购谷米充之”[2]75。同时,政府试图通过市场的流通来调剂粮食、平抑价格,“生产丰足者听其自由定价运销各地,在全省境内应保证绝对自由流通”,应“奖励富商巨贾运输粮食入境开办平粜”[2]76。

民国年间,救荒举措不仅有利于解决灾民饥荒的问题,而且人为推动了灾荒时期的粮食买卖经营,从而,因灾情一度丧失的粮食贸易活动能力得以维系。这对于以米谷粮食为主要商品的湖南省而言,有着积极的意义。

(二)粮食贸易的恢复有利于活跃灾后的社会经济

民国自然灾害背景下,粮食贸易的复苏既关乎抗灾救荒的效果,又关乎激发粮食生产、经营主体活力的效果。灾荒时期,出于救荒或维系粮食贸易的目的,官方或民间救灾组织都主张采取恢复省域内粮食贸易的举措。这对于粮食贸易本身和由粮食贸易带动的米谷加工业、副食品加工制作行业、城乡商业等都有着积极意义,即有利于活跃灾后的社会经济。这在一定程度上也与赈灾的效果紧密联系。据已有研究,民国时期湖南的赈灾事务具有近代化的特点。聚焦到赈务对粮食贸易的恢复来说,民国的赈务体现了近代理念,即力求通过恢复灾后商业经济,来达到救灾赈灾的目的。这样,在灾荒背景下,商业经济活动与救灾赈灾活动就紧密联系在一起。从事这些活动的组织或群体,也会关注到救济灾荒与维系自身商业经济利益的一致性,进而有较强烈的主动参与性。这也是民国时期湖南社会经济活跃的一个突出现象。

四 小结

民国时期湖南作为粮食生产、经营大省,粮食贸易成为其社会经济发展的一大引擎。粮食贸易带动了相关行业经济活动的发展,形成了生产链和供应链。在自然灾害发生时,政府为了维持农村社会经济的持续性发展,往往要稳定粮食贸易,支持民间力量采办赈谷赈米。一方面,通过官方、民间多渠道开展救灾赈灾事业,另一方面,通过救灾、赈灾,重建城乡社会经济秩序,客观上使湖南的粮食贸易在经历长年的重灾后仍然得以维系。这也就促成了民国年间湖南粮食贸易的发展,对于维系当时受殖民主义侵害的脆弱的农业型社会经济来说具有重要意义。