高粱链格孢叶斑病菌生物学特性研究

赵艳琴 石凯 张丽娟 张冬梅 于秀英

摘要 :为明确高粱链格孢叶斑病菌Alternaria alternata的生物学特性,本文采用生长速率法研究了不同营养及环境条件对该病菌生长的影响。试验结果表明:不同培养基上菌丝生长有明显差异,其中马铃薯蔗糖琼脂培养基(PSA)最适合菌丝生长和孢子产生;不同碳、氮源条件下菌丝的生长有显著差异,其中最适宜菌丝生长碳源为葡萄糖,氮源是蛋白胨;该病原菌最适宜营养生长的温度为28℃,pH为7;菌丝的致死温度为47℃;光照时间对高粱叶斑病菌丝的营养生长没有影响。

关键词 :高粱; 链格孢叶斑病; 生物学特性; 交链格孢

中图分类号:

S 435.14

文献标识码: A

DOI: 10.16688/j.zwbh.2020418

Biological characteristics of the pathogen causing Alternaria leaf spot in sorghum

ZHAO Yanqin*, SHI Kai, ZHANG Lijuan, ZHANG Dongmei, YU Xiuying

(College of Agriculture, Inner Mongolia University for the Nationalities, Tongliao 028000, China)

Abstract

To clarify the biological characteristics of the pathogen causing Alternaria leaf spot in sorghum, the growth rate method was used to study the effects of different nutritional and environmental conditions on the growth of the pathogen.The results showed that the mycelial growth on different culture media was obviously different.PSA (potato sucrose agar) medium was the most suitable for hyphal growth and sporulation.Different carbon and nitrogen sources had significant effect on the growth of the pathogen, among which the most suitable carbon source was glucose, and the most suitable nitrogen source was peptone.The optimum temperature for mycelial growth was 28℃; the optimum pH was seven, and the lethal temperature was 47℃.Illumination time had no effect on the mycelial growth.

Key words

sorghum; Alternaria leaf spot; biological characteristics; Alternaria alternata

高粱在我國是仅次于小麦、水稻、玉米和大麦居世界第五位的作物。作为重要的饲料作物,种植面积较大。病害是生产上影响高粱产量和品质的重要因素。目前已报道60余种高粱病害[1],其中15种发生较普遍。2014年国内首次报道江苏省南通市发生了由Alternaria sp.引起的高粱链格孢叶斑病,但未鉴定到种[2]。2017年内蒙古通辽市也报道了该病害发生,并鉴定病原为A.alternata[3]。作为一种国内新报道的病害,尚缺少对该病害的系统研究。

本研究前期经组织分离、单孢纯化、致病性测定已经获得病原菌,并通过对病原菌的形态学和分子生物学研究确定该病原菌为无性态真菌链格孢属交链孢A.alternata[4]。因该病害仅见在江苏南通和内蒙古通辽发生,国内外鲜见关于该病害的研究报道。为了对高粱叶斑病原菌进行有效的防治及为抗病育种工作的开展等提供理论依据,本研究对该病害的生物学特性进行了研究。

1 材料与方法

1.1 材料

供试菌株:2014年分离自通辽市科尔沁区内蒙古民族大学农学院实验田高粱叶片,经组织分离及单孢子纯化后获得菌株GLYK2和GLYK4用于病原菌鉴定,并对菌株GLYK4进行生物学特性的测定,全部菌株由内蒙古民族大学植物病理学实验室4℃低温保存。

培养基:包括PSA培养基、PDA培养基、查氏(Czapek)固体培养基、WA培养基、理查德(Richard)培养基、高粱叶片培养基、胡萝卜培养基、燕麦片培养基[5]。

1.2 方法

1.2.1 不同培养基对高粱叶斑病菌菌丝生长的影响

将菌株于PDA培养基平板上活化后,用直径5 mm的打孔器打取菌饼。将菌饼分别接种于各种培养基平板中央,置于28℃下黑暗培养6 d,采用十字交叉法测量菌落直径,每个处理3次重复。

1.2.2 不同碳、氮源对高粱叶斑病菌菌丝生长的影响

以查氏培养基为基础,将菌饼分别转接于以蔗糖、甘露醇、可溶性淀粉、麦芽糖、葡萄糖和乳糖为碳源的查氏固体培养基上,以无蔗糖为对照;另以氯化铵、蛋氨酸、蛋白胨、甘氨酸、氨基乙酸、谷氨酸、硝酸钠、尿素和牛肉浸膏为不同氮源的查氏培养基培养供试菌株,以无硝酸钠为对照[56]。每个处理3次重复,将所有处理置于28℃恒温黑暗培养7 d后,采用十字交叉法测量菌落直径。

1.2.3 不同培养条件对高粱叶斑病菌菌丝生长的影响

将菌饼移至PDA平板上培养,分别置于5、10、15、20、25、28、30、35℃和40℃的恒温培养箱中黑暗条件下培养7 d,共8个处理,每处理重复3次;另取接种菌饼的PDA培养平板分别于28℃下持续光照、持续黑暗、12 h光暗交替3种条件下培养,每处理3 次重复,培养6 d后,采用十字交叉法测量菌落直径[56]。

试管加10 mL无菌水高压蒸汽灭菌后备用,取菌饼置于其中,每个试管放3个菌饼。分别将试管置于42、43、44、45、46、47、48、49℃的恒温水浴锅中,处理10 min后,转移到PDA培养平板上,培养3 d后观察病原菌的存活情况。

无菌操作条件下采用1 mol/L 的HCl和1 mol/L NaOH 溶液将灭菌的PDA培养基pH调节为3、4、5、6、7、8、9、10、11和12,将菌饼分别接种在不同pH的PDA培养基上,每个处理3次重复,28℃恒温黑暗培养7 d后采用十字交叉法测量菌落直径。

1.2.4 数据处理与统计分析

采用Excel 2010进行数据整理分析,数据的统计检验采用SPSS 17.0。

2 结果与分析

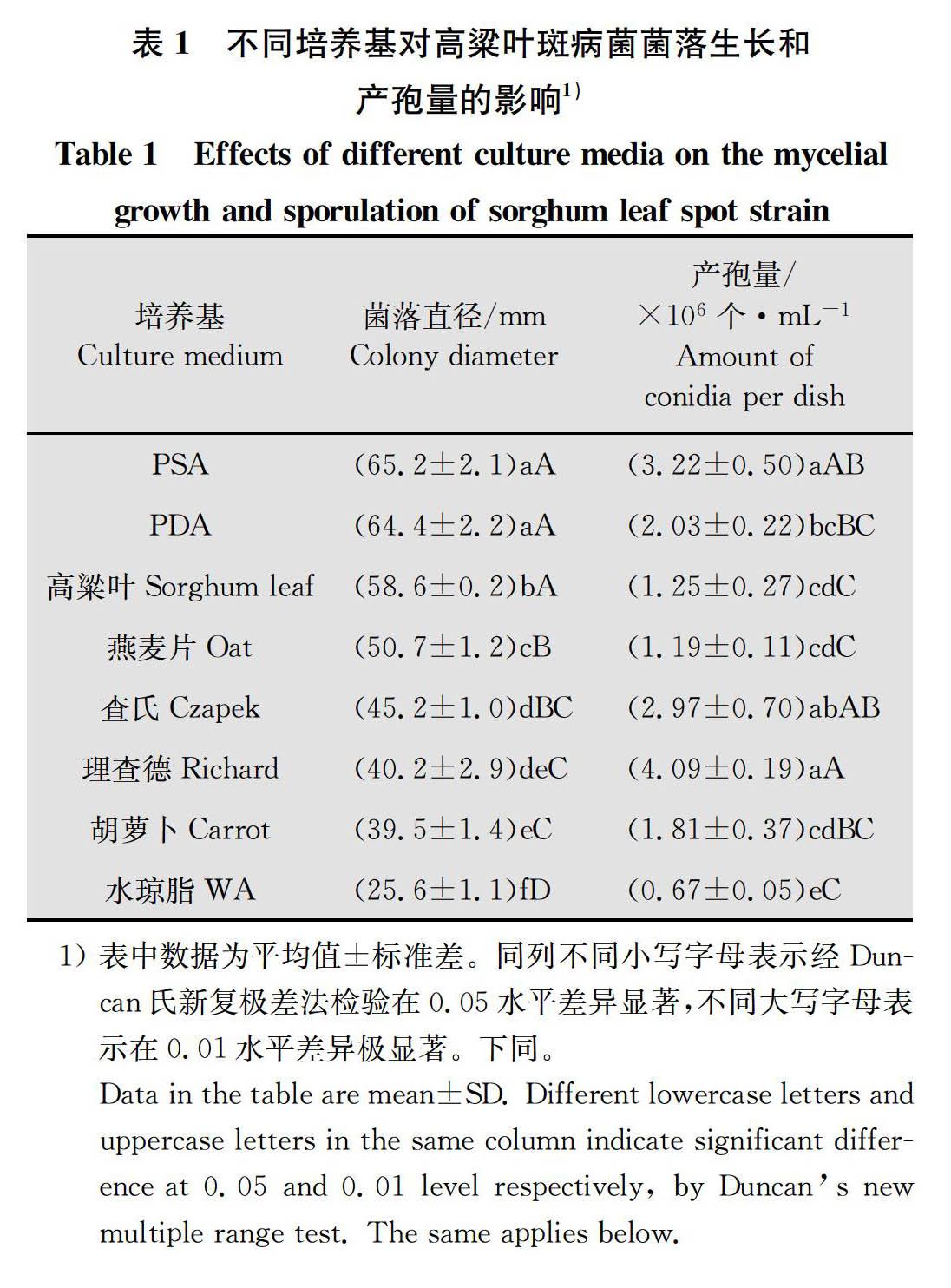

2.1 不同培养基对菌落生长及产孢的影响

由表1可知,高粱叶斑病菌A.alternata菌株在8种培养基上均能生长,其中在PSA和PDA培养基上的生长速度最快,培养6 d菌落直径达65.2 mm和64.4 mm;其次为高粱叶培养基和燕麦片培养基,菌落直径达到58.6 cm和50.7 cm;其他培养基的菌落直径大小为查氏培养基>理查德培养基>胡萝卜培养基>水琼脂(WA)培养基,其中在WA培养基上的生长速度最慢,菌落直径仅为25.6 mm。不同培养基对高粱叶斑病菌菌株产孢有显著的影响,其中在理查德培养基上产孢量最大,达到4.09×106个/mL;其次是PSA培养基3.22×106个/mL,其他依次为查氏培养基、PDA和胡萝卜培养基;高粱叶、燕麦片和水琼脂培养基上的产孢量均较低。

菌落在PSA和 PDA培养基上均表现为棕褐色,有轮纹,边缘光滑整齐,其中在PSA上菌落稍平伏,而在PDA培养基上菌落厚重;在燕麦片培养基和高粱叶培养基上均产生扇形部分,菌落边缘光滑整齐,有轮纹排列;查氏培养基、理查德培养基、水琼脂(WA)培养基和胡萝卜培养基上菌株的生长明显受到了抑制,菌落表现为菌丝稀疏,生长受到抑制,其中理查德培养基的菌落边缘变为锯齿状。

上述结果表明,PSA培养基是既适合菌株菌丝生长又适合孢子产生的培养基;理查德和查氏培养基对菌丝生长和产孢表现均中等;而高粱叶、燕麦片和胡萝卜培养基对菌株生长没有表现出特殊的促进作用,反而抑制生长。

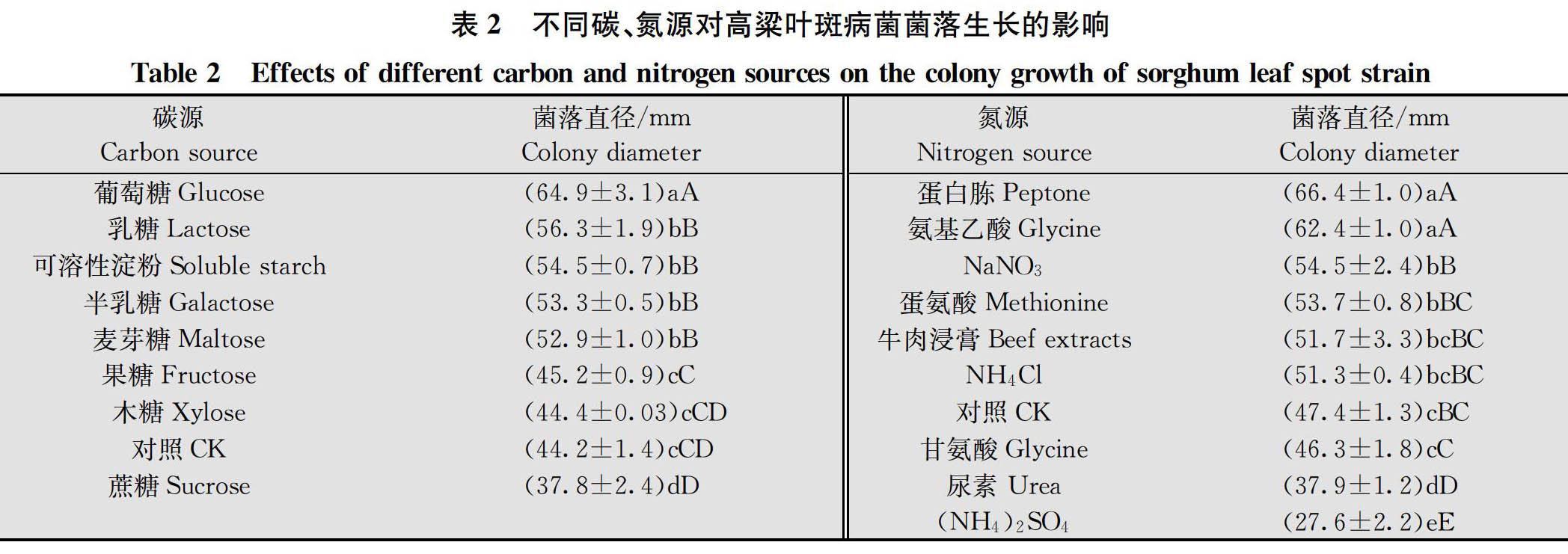

2.2 不同碳、氮源对高粱叶斑病菌菌丝生长的影响

由表2可知,高粱叶斑病菌A.alternata可以利用多种碳源。在供试的各种碳源中,最适宜菌丝营养生长的碳源为葡萄糖,其平均菌落直径达64.9 mm;其次是乳糖、可溶性淀粉、半乳糖和麦芽糖,平均菌落直径为52.9~56.3 mm;果糖和木糖较差,平均菌落直径为45.2 mm和44.4 mm,与不加碳源的对照培养基没有显著差异,表明这两种碳源对高粱叶斑病菌菌丝生长完全没有促进作用;而蔗糖的表现最差,平均菌落直径为37.8 mm,小于对照的平均菌落直径,表明蔗糖有抑制菌丝生长的作用。

高粱叶斑病菌A.alternata可以利用多种氮源(表2)。最适宜其菌丝营养生长的氮源为蛋白胨,平均菌落直径为66.4 mm,其次为氨基乙酸,菌落直径62.4 mm,表明有机态氮是高粱叶斑病菌比较适合的氮源;再次为NaNO 3和蛋氨酸,其平均菌落直径分别为54.5 mm和53.7 mm,表明硝态氮是较好促进高粱叶斑病菌生长的氮源;牛肉浸膏、NH 4Cl和无氮源的对照培养基之间没有显著差异,表明铵态氮和牛肉浸膏都没有促进高粱叶斑病菌菌丝生长的作用;而尿素和(NH 4) 2SO 4的平均菌落直径极显著低于对照,表明其对高粱叶斑病菌菌丝生长有明显的抑制作用。

由图1可知,以蔗糖为碳源的菌落为黄褐色,菌落边缘整齐,气生菌丝发达;以乳糖为碳源的菌落为深褐色,菌落边缘光滑,菌丝平伏;以果糖为碳源的菌落中央白色,其他部位为乳白色,绒毛状,菌落边缘整齐,气生菌丝发达。葡萄糖为碳源的菌落灰白色,菌落中央气生菌丝浓密,向周围扩展逐渐轻薄,菌落呈轮纹状,边缘整齐。在麦芽糖和可溶性淀粉为碳源的培养基上菌落形态相似,为土黄色,中央气生菌丝略高,菌落呈轮纹状。半乳糖为碳源除菌落中央有很少的褐色外,其余部分为乳白色。木糖为碳源的培养基中菌落为淡黄色,菌丝浓密,边缘呈锯齿状。查氏培养基中无蔗糖对菌落的形态影响不大,菌落为黄褐色,边缘整齐。

由图1可知,以NH 4Cl为氮源的培养基上菌落为灰色,中央为褐色,后向外依次形成白色、灰色及白色的轮纹。蛋氨酸为氮源的培养基菌落为浅灰色,与NH 4Cl为氮源的菌落形态类似。以蛋白胨为氮源的菌落颜色较深,为深褐色,菌落中央气生菌丝浓密,其他部分菌丝平伏,边缘整齐。氨基乙酸为氮源的培养基上菌落为土黄色,菌丝质地厚重,浓密,边缘整齐。在以 (NH 4) 2SO 4 为氮源的培养基上菌落褐色,略带轮纹。在甘氨酸为氮源的培养基上菌落为淡黄色,菌丝浓密,边缘整齐。在以NaNO 3 为氮源的培养基上菌落深褐色,无轮纹,菌丝平伏,边缘不整齐。在氮源为尿素的培养基上菌落深褐色,边缘光滑。牛肉浸膏为氮源的培养基上菌落颜色为深灰色,有清晰的轮纹,菌落边缘光滑整齐。无NaNO 3 的对照培养基上菌落生长明显受到影响,菌丝颜色为黑色,质地轻薄,稀疏。

2.3 温度、光照及pH对高粱叶斑病菌菌丝生长的影响

图2显示,温度过高与过低均不利于高粱叶斑病菌菌丝生长。在5~35℃范围内,菌丝可以生长,所有温度处理间菌落直径均存在极显著差异。最适生长温度为28℃,平均菌落直徑达到68.7 mm,其次是25℃,菌落直径达到62.5 mm;在20℃和30℃下生长明显变缓慢,平均菌落直径为53.8 mm和59.9 mm;5℃、10℃和15℃等低温明显抑制菌落的生长,而35℃和40℃同样对菌丝的生长不利。进一步测量菌丝的致死温度表明:高粱叶斑病菌47℃处理10 min即可死亡。

不同光照条件下高粱叶斑病菌菌株GLYK4的菌落生长没有显著差异,不同光照条件下培养3 d,全光照模式下菌落直径为43.50 mm,光暗交替模式下为44.13 mm,全黑暗模式下为44.73 mm,3种光照模式间菌落直径不存在显著差异;而培养5 d全光照模式下的菌落直径为73.83 mm,光暗交替模式下为72.55 mm,全黑暗模式下为72.75 mm,3种光照模式间菌落直径依然不存在显著差异。光照模式对菌落形态的影响也没有明显差异,均表现为菌落正面中央灰绿色,有白色气生菌丝,边缘白色,且光滑整齐,菌落背面中央黑绿色,边缘白色,光滑。

高粱叶斑病菌在pH为3~11时均能生长(图3),pH 7时生长得最好,培养7 d后平均菌落直径为50.6 mm;其次是pH 6、8和9,三者没有显著差异,平均菌落直径分别为45.7、43.4 mm和44.0 mm,显著高于pH 3~5和pH 10~12时。这表明中性、偏酸或偏碱的环境下都适合高粱叶斑病菌生长,而pH3~5的过酸性条件明显抑制其生长,菌落直径仅7.3~26.2 mm;而pH 10~12的过碱性条件对菌丝的生长也有明显的抑制作用。

3 结论与讨论

高粱链格孢叶斑病菌对单糖、双糖和多糖等形式的碳源及有机氮、无机氮均可利用,最适营养生长的碳源为葡萄糖,最适氮源为蛋白胨,铵态氮不利于病原菌的营养生长,这个结论与王媛媛等对玉米链格孢A.alternata[7]的研究结论一致。本文结果显示高粱链格孢叶斑病菌最适生长温度为28℃,温度过高会抑制生长,达到40℃,菌丝停止生长,47℃即可致死。张定法等报道对玉米链格孢叶斑病菌的致死温度是48℃[8],本文结论与其基本一致。而王媛媛等报道玉米链格孢菌最适温度为30℃,在45℃下依然可以形成菌落,52℃下才致死。光照对高粱叶斑病菌的生长没有明显影响,这与王媛媛等对玉米链格孢菌[7]的研究一致。而王宏等对梨树黑斑病菌A.alternata [9]的研究认为光暗交替有利于A.alternata的营养生长。pH的研究表明高粱链格孢叶斑病菌中性条件下生长最好,在弱酸弱碱的环境下也能很好地生长,这与王媛媛报道的玉米链格孢喜欢中性偏碱的环境下生长不同。这些不同究其原因可能是由于病原菌尽管在种上一致,但依然存在明显的生物学上的差异。

本研究曾尝试对高粱链格孢叶斑病菌产孢情况进行测定,但试验菌株变异快,菌落易形成扇形,不同菌株间产孢能力差异大,且产孢测定3次重复间试验误差过大,不能进行显著性分析。

本文对高粱链格孢叶斑病菌的生物学特性进行研究,明确了该病菌的营养需求与生长环境条件的关系,为了解高粱链格孢叶斑病菌的发生提供了依据,对该病害的防治具有指导意义。

参考文献

[1] 卢庆善. 高粱病害及抗病育种[J]. 世界农业, 1991(10): 3739.

[2] PENG Chen, HE Xiaolan, HUANG Yihong, et al. Identification of the pathogen of Alternaria leaf spot in sorghum [J]. Agricultural Science & Technology, 2014, 15(9): 14711472.

[3] 赵艳琴, 于华荣, 石凯, 等. 高粱链格孢叶斑病病原鉴定[J].植物病理学报, 2017, 47(2): 282285.

[4] 张天宇. 中国真菌志第16卷 链格孢属[M]. 北京: 科学出版社, 2003.

[5] 方中达. 植病研究方法[M]. 北京: 中国农业出版社, 1996.

[6] 孙俊, 刘志恒, 黄欣阳, 等.辣椒褐斑病菌生物学特性研究[J].植物保护, 2001, 35(5): 109113.

[7] 王媛媛, 刘彬, 周园园, 等.玉米链格孢病菌生物学特性及防治药剂离体活性筛选[J]. 沈阳农业大学学报, 2015, 46(5): 538542.

[8] 张定法, 王红亮, 惠启, 等. 玉米交链孢叶枯病菌生物学特性的研究[J]. 河南科技学院学报(自然科学版), 2006, 34(2): 4244.

[9] 王宏, 常有宏, 陳志谊, 等. 梨黑斑病病原菌生物学特性研究[J]. 果树学报, 2006, 23(2): 247251.

(责任编辑:田 喆)