大一新生人口学变量在大学适应性和心理韧性上的差异分析

杨秀红

学校是大学生的主要生活场所,学习与社交仍然是他们的两项重要发展任务[1]。本文借鉴黄成毅的《父母婚姻关系对大学生心理适应的影响》的概念及调查问卷相关内容开展[2]。在本研究中大学生心理适应主要包括生活适应、学习适应、人际适应。学习适应主要包括学生对所学专业的认知、对学习要求的适应程度,对所学课程的态度、对学习材料的熟悉程度、学习努力的充分程度等;生活适应主要包括对大学生活的自我熟悉、对大学生的自我安排、对大学生的自我调试等,比如合理规划生活、规律生活作息、自我内务整理完成等;人际适应主要是指融入集体的主动性、校园活动的参与、认识陌生人并交朋友等。学生与校园环境实现良好互动的状态,学生能够以愉快的心情经历校园生活并完成学生角色所赋予的任务即为心理韧性强。

本研究力图探讨和厘清某医学院校大一新生不同人口学因素在大学适应和心理韧性等方面的真实状态,并且分析各人口学特征在大学生心理适应与心理韧性方面的不同表现。

1.研究对象

本研究所指的大学生是指来自一般地方本科院校的本科生,而本次调研的对象是某一般地方医学本科院校的医学生。

2.研究方法

本文采用spss22.0统计软件,对大一新生人口学变量在大学适应性和心理韧性上的差异进行分析,主要采用平均值、标准差进行统计,还采用T检验、p值进行检验。

3.研究结果和结论

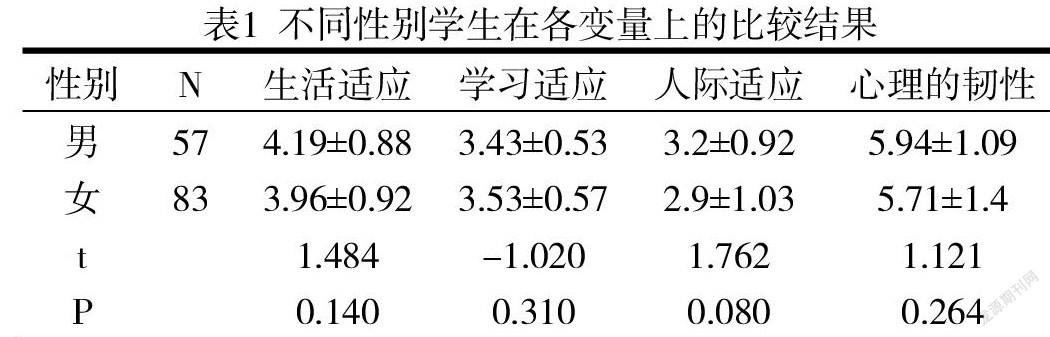

3.1不同性别学生在各变量上的差异性分析

不同性别学生在生活适应、学习适应、人际适应、心理的韧性上独立样本T检验显著性P>0.05,表明不同性别学生在生活适应、学习适应、人际适应、心理的韧性上差异无统计学意义。详见表6。

3.2是否独生子女学生在各变量上的差异性分析

是否独生子女学生在生活适应、学习适应、人际适应、心理的韧性上独立样本T检验显著性P>0.05,表明是否独生子女学生在生活适应、学习适应、人际适应、心理的韧性上差异无统计学意义。详见表7。

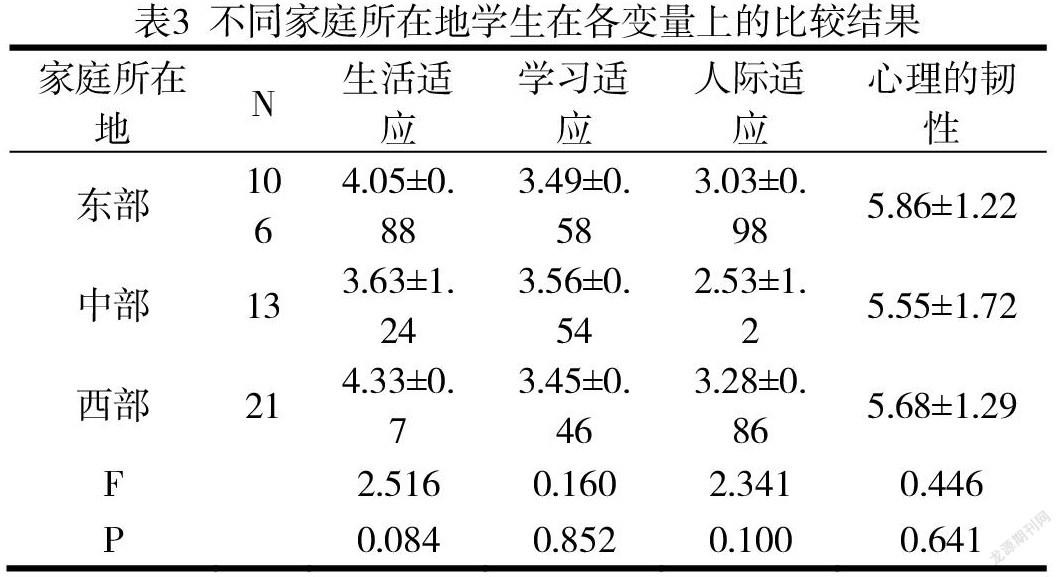

3.3不同家庭所在地学生在各变量上的差异性分析

不同家庭所在地学生在生活适应、学习适应、人际适应、心理的韧性上单因素方差分析显著性P>0.05,表明不同家庭所在地学生在生活适应、学习适应、人际适应、心理的韧性上差异无统计学意义。详见表8。

3.4不同户籍性质学生在各变量上的差异性分析

不同户籍性质学生在生活适应、学习适应、人际适应、心理的韧性上单因素方差分析显著性P>0.05,表明不同户籍性质学生在生活适应、学习适应、人际适应、心理的韧性上差异无统计学意义。详见表9。

3.5不同父亲的文化水平学生在各变量上的差异性分析

不同父亲的文化水平学生在生活适应、学习适应、人际适应、心理的韧性上单因素方差分析显著性P>0.05,表明不同父亲的文化水平学生在生活适应、学习适应、人际适应、心理的韧性上差异无统计学意义。详见表10。

3.6不同母亲的文化水平学生在各变量上的差异性分析

不同母亲的文化水平学生在生活适应、学习适应、人际适应、心理的韧性上单因素方差分析显著性P>0.05,表明不同母亲的文化水平学生在生活适应、学习适应、人际适应、心理的韧性上差异无统计学意义。详见表11。

3.7不同童年寄养经历学生在各变量上的差异性分析

不同童年寄养经历学生在生活适应、学习适应、人际适应、心理的韧性上独立样本T检验显著性P<0.05,表明不同童年寄养经历学生在生活适应、学习适应、人际适应、心理的韧性上差异具有统计学意义。通过比较均值可知,没有童年寄养经历学生生活适应、学习适应、人际适应、心理的韧性得分显著高于有童年寄养经历学生。详见表12。

综合上述分析,不同性别、是否独生子女、家庭所在地、户籍性质、父母文化水平学生在适应性和心理韧性上无显著差异。但不同童年寄养经历上具有显著差异。需要我们在大一新生阶段多关注有过童年寄养经历学生们,给与他们更多的关爱,走进他们心里,弥补他们幼年心理爱的缺失,促进师生信任和交流,以促进他们更好的适应大学生活,才能实现师生双方的共建共赢。

参考文献: