月影上芭蕉,雨滴入画禅

摘 要:比较日本的樱花和中国的芭蕉,是一个饶有兴味的话题。樱花是日本民族文化精神的代表,芭蕉是中国文人画的重要意象。本文通过解析两大意象及二者共同的思想源流,以管窥中日文化的审美异同。

关键词:芭蕉 樱花 意象 禅意 审美意趣

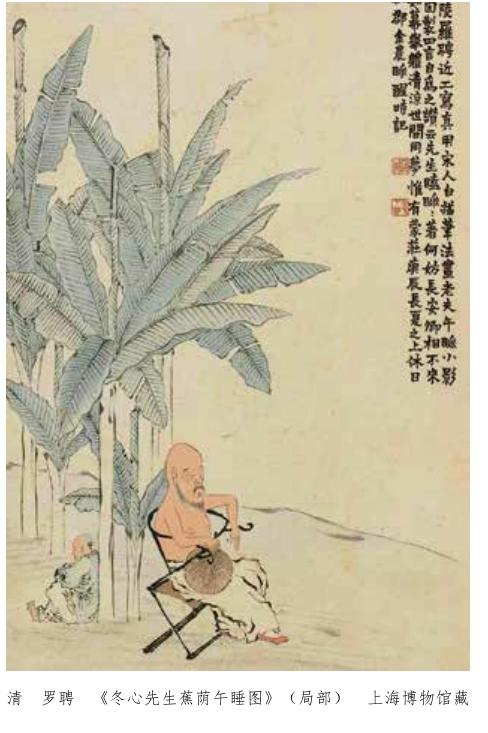

芭蕉是中国文人画中的一个重要意象。有“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉”的轻叹,有“深院锁黄昏,阵阵芭蕉雨”的忧伤,亦有“芭蕉叶大栀子肥”的欢欣。那大栀子般的青叶,斜斜地倒映在一汪青碧之上,青翠欲滴,摇曳生姿。清风徐来,水波轻浅,别有一番动人的韵味。“雪中芭蕉”更是文人画的经典母题,这源于文人画的鼻祖王维,他曾画过一幅冰天雪地里的青翠芭蕉。南方的风物何以能存在于北方的冬天?沈括曾在《梦溪笔谈》中写道:“如彦远评画言王维画物,多不问四时。如画花往往以桃杏、芙蓉、莲花同画一景。”雪中芭蕉,非时间之混乱,而是另有玄机。王维切中了文人画的本质,在时间上超越四时,在空间上超越宇宙,在意象上超然物外。

而日本的樱花在风景画家东山魁夷的笔下亦呈现出特殊的风致,落樱、残照、秋翳、青响,空寂的意境,青色的世界,凝结着自然宇宙永恒的生命力量。樱花乃画中独特的意象,蕴含着日本民族古典传统的物哀与幽玄之美。“如果花总是开着,月亮每天夜里都圆圆地浮在空中,我们也永远地存在世上,对这种相会也许不会产生任何感动吧?在认为樱花是美的内心深处,一定会在无意识中感到相互的生命之珍贵和在世上生存的短暂时间里能相会的欢喜。”[1]东山魁夷道出了樱花的诗意,一瞬的幻灭彻照了永恒,这种短暂的绚烂与哀愁体现了刹那永恒的禅意。

比较日本的樱花和中国的芭蕉,是一个饶有兴味的话题,由此可以管窥中日文化中审美的不同之处。樱花是日本民族文化精神的代表,芭蕉是中国文人画的重要意象,二者都与禅意有着千丝万缕的联系。《维摩诘经》云:“是身如芭蕉,中无有坚。”黄庭坚亦有诗云:“芭蕉林里自观身。”芭蕉中空而无心,无心即无念,虽易荣易枯,但鲜活生动、绿意盎然,象征着生命的空幻与动人。刘禹锡诗道:“觉后始知身是梦,况闻寒雨滴芭蕉。”李后主词云:“秋风多,雨如和,帘外芭蕉三两窠,夜长人奈何?”又杜牧云:“洞房深,画屏灯照,山色凝翠沉沉。听夜雨,冷滴芭蕉。”梧桐细雨滴芭蕉,最是忧伤。

另外,二者都是东方传统绘画的典型题材。古代文人常以芭蕉之空幻来观照人生,这涉及了文人画幻与真的问题。芭蕉看似脆弱,但正预示着人生便是以短暂之躯追求真性永恒的过程。正如金农所画芭蕉题诗所云:“晨起浥花上露,写此凉阶小品,正绿窗人睡,晓梦如尘,未曾醒却时也。”人生如朝露,如梦似幻而实空,该如何把握生命的真性呢?很多文人画就体现了这种对生命的觉醒。唐代诗僧皎然有诗云:“风回雨定芭蕉湿,一滴声声入画禅。”风回雨定初歇,在幽靜漆黑的深夜里,独坐窗边,倾听雨滴芭蕉的声音,一滴一滴,滴滴入心头,仿佛能倾听人生的真幻、丈量生命的真性,获得心灵的栖息。

文人画向来标榜“士气”“逸品”,崇尚质朴天真、自然恬淡的审美意趣。以禅入画,又多了一份清幽淡远、空灵忘言的意境。正如铃木大拙说:“水墨画的原理实际上正是由禅的体验引发而来。东方水墨画中所体现的诸如直朴、冲淡、流泽、灵悟、完美等种种特性,几乎毫无例外同禅有着有机的联系。”[2]而文人画用笔天趣自然,用墨高古,皴法自在率真,用色古雅淡远,具有浓厚的黑白二色的象征意味,往往淡墨枯笔而神韵自现。[3]

禅宗于7世纪中期传入日本,经历数代演化,与日本文化和民众的偏好融合形成了独特的日式禅意审美,发展出一种重视心灵体验、精神内省,崇尚空寂、幽玄的审美文化。这对于日本风景画的影响尤为深远。作为绘画意象的樱花,它的枝头往往是饱满硕大的,月伴花开,乱樱飞舞,却传递了一种瞬间璀璨的空寂之美,看似满的画面,对应的却是空。倏忽生灭的樱花,空幻的人生,如何超越?其中传达出的禅意则是明心见性。日本樱花之所以引人遐思,是因为它是人与自然的连接纽带。在一片樱海前观照自我真性,将瞬间之存在与人生宿命紧紧地联系在一起。只有将自我沉浸于自然之中,倾听自然的跳跃,才能将自我的感受与精神贯注笔端,从而到达无我之境。

东山魁夷的樱花之所以能传达出日本俳句的意境与趣味,在于其营造了如梦似幻的画面感,是大自然与个体生命的永恒象征,格调清幽蕴藉,弥漫着淡淡的忧伤。东山魁夷曾哲学式地解读樱花转瞬即逝的意蕴:“当我们在大地上短暂地居留之时,如果在心灵深处认为花是美丽的,怜惜彼此的生命,那就一定会感受到偶然相遇的喜悦。把这种偶然相遇视为重要之事的缘由,就是把人生看作一个旅程。”“时间不是在流逝,是包括我们在内的世上的一切东西在流逝。”[4]不是时间在流逝,而是人在流逝!人生就像一张巨大的罗网,个体就如尘世中一个个匆匆的过客。正是世间的无常造就了这种瞬间即永恒的思想,带着日式禅意深深的印迹。

其实,中西文化都追求永恒,但表现却不同。简单来说,西方文化贯穿着浓厚的宗教感,强调一种来世的永恒;中国文化重现世生活,贵生而忘死;日本文化则是惜生崇死。归根结底,以中日为代表的东方文化对人间世事的无常都是极其敏感的。因缘际会,变化无常,人从出生便终将走向幻灭,因此,二者皆强调体味生命的真性。东方文化的宇宙观强调的是人与自然和谐为一,与西方人与自然对立的宇宙观完全不同。正是以此为出发点,东方人形成了对自然宇宙独特的感知和思维方式,成为东方美学的源流。

日本画家热衷于描绘人与自然的浑融,在他们的笔下,自然是一个生命的大整体,人也是其中的一部分。日本画家将自然视为生命的本源,将自身融入自然,以心灵之眼描绘自然。这种自然观成为日本审美意识的源流。而中国文人画家则以变幻的眼光看待世界,幻就是活,以个体生命的有限融于无限虚空的宇宙,大化从流,旨在创造一个鸢飞鱼跃、生生不息的生命空间。正如朱良志所说,中国哲学是一种生命哲学,它将宇宙和人生视为一大生命,一流动欢畅之大全体。生命之间彼摄互荡,浑然一体。我心之主宰,就是天地万物之主宰。人超越外在的物质世界,融入宇宙生命世界中,伸展自己的性灵。[5]

东方文化中一直存在着一种对“瞬间永恒”美感的追求。如梦如露亦如电,于一瞬彻悟永恒。樱花的生命短暂,花期不到一周,且齐开齐落、花开花落皆是一派缤纷的景象。这种易逝蕴含着一种无常的哀愁,是日本空寂之美的最佳代表。而芭蕉常常与孤独忧愁、离情别绪相联系,入诗柔婉动人,入曲魂梦凄恻,入画则以丹青绘意趣,把喜、怒、哀、乐的情思一股脑儿倾吐。

在笔者看来,日本樱花之妙在逝,中国芭蕉之妙在幻,艺术家笔下的樱花与芭蕉都不单单指向画本身,更多的是指向一种心灵的超越与境界的提升。中国的文人画家由幻入真,以芭蕉之变化喻人生之空幻,在如梦似幻中窥见生命永恒的真性;而日本風景画家则在瞬间中见永恒,于寂灭中顿悟求得永恒。中日文化的审美意趣同源,而又有本质的不同。正如樱花转瞬即逝,芭蕉倏忽生灭。我们所要做的便是抛却自我,与自然一同萌生,心与自然无间浑融,徜徉于美的事物之中,忘却功利之心,在艺术中寻得一片可以安顿心灵的诗意居所。

(宋石磊/中山大学中文系)

注释:

[1]东山魁夷.东山魁夷的世界—美与游历[M].诸葛蔚东,译.石家庄:河北教育出版社,2001:94.

[2]铃木大拙.禅与日本文化[M].陶刚,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1989:124.

[3]宋石磊.以“无我”把握“真我”[N].中国文化报,2019-12-15(4).

[4]东山魁夷.东山魁夷的世界—美与游历[M].诸葛蔚东,译.石家庄:河北教育出版社,2001:94.

[5]朱良志.中国美学十五讲[M].北京大学出版社,2009:2.