锦帆应是到天涯* 几种稀见晚明版画插图考论

数月前,范白丁兄正困居江城,其时汉皐疫情方殷,各类消息纷至沓来。我颇以他的安危为念,每日必与他在微信中联络,竟成习惯。所谈渐渐离开眼前的担忧和烦乱,回到学术上,还有几次忆及已故黄专教授,他是白丁的长亲,也是我在广州美院的老师。2002年深秋,我陪着业师,去北京某医院边上一栋陈旧的居民楼里探望病中的黄老师。他刚刚从“鬼门关”前走过,倚靠在微微发热的暖气片上,明显黑瘦无力。可是在范老师面前,他却只谈生病前读过的一些书,兼及思悟,深入细节,毫无倦容,似乎要抓住老友相聚的每一秒钟。我当时在座中,就有一种强烈的感觉,人的命运、书的命运、学问的命运,融于此刻,无可名状,记忆至今。后来,业师写过一句话给我,“是日已过,命亦随减,但念无常,慎勿放逸”,我也转录给我的学生们,落笔的时候,仿佛重回2002年那个包裹在京城干燥空气中的寒夜。我对白丁感慨,我们转眼就是黄老师那时的年纪了,现在即便是看书,也常有命运之叹,Habent sua fata libelli这句话,过去总觉得做作,慢慢也能体会了。

《三刻五种传奇》1《三刻五种传奇》,明刻本,台北“国家图书馆”藏。

郑振铎先生〈劫中得书记〉有“李卓吾评传奇五种”条:

此书亦陶兰泉先生所藏,与彩印《程氏墨苑》同归于余。余方斥售明刊传奇数十种,乃复收此,结习难忘,自叹,亦复自笑也。此五种传奇为:《浣纱记》《金印记》《绣襦记》《香囊记》及《鸣凤记》,其中《金印》《鸣凤》《香囊》三记尤罕见。图版精良,触手若新。《浣纱记》首有《三刻五种传奇》总评,甚关重要。2郑振铎撰,〈劫中得书记〉,见《西谛书话》,生活·读书·新知三联书店,1998年,第237页。

所言即指是卷。

图1 《李卓吾先生批评红拂记》明万历间杭州容与堂刻本,私人藏

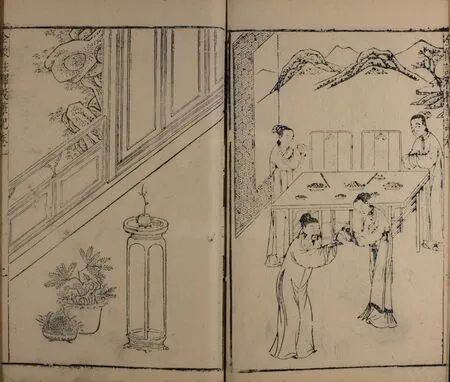

图2 《三刻五种传奇·香囊记》明刻本,台北“国家图书馆”

容与堂“李卓吾批评”曲本,我见到过《西厢》《琵琶》《红拂》《玉合》《幽闺》五种,拙编《中国戏曲版画菁华》拟每种收图若干。《西厢记》用上海图书馆藏本3[元]王实甫撰,《李卓吾先生批评西厢记》,明万历三十八年杭州容与堂刻本,上海图书馆藏。;《琵琶记》用中国国家图书馆藏本4[元]高明撰,《李卓吾先生批评琵琶记》,明万历间杭州容与堂刻本,中国国家图书馆藏。;《红拂记》国图藏本曾由“善本再造”影印,经考证却是翻刻,幸得一位收藏家许可,以其箧中原刊,弥补了遗憾(图1)5[明]张凤翼撰,《李卓吾先生批评红拂记》,明万历间杭州容与堂刻本,私人藏。;《玉合》《幽闺》两种,则是用台北“国家图书馆”的藏本6[明]梅鼎祚撰,《李卓吾先生批评玉合记》,明万历间杭州容与堂刻本;[元]施惠撰,《李卓吾先生批评幽闺记》,明万历间杭州容与堂刻本。以上两种,台北“国家图书馆”藏。。此外,日本宫内厅书陵部所藏《容与堂六种曲》7《容与堂六种曲》,包括《玉合记》《幽闺记》《会真记》《蒲东诗》《红拂记》《西厢记》,实是四种,日本宫内厅书陵部藏。,包括《玉合》《幽闺》《红拂》《西厢》,外加《西厢》附录之《会真记》《蒲东诗》,仍在前述五种之内。郑先生以“三刻五种传奇”的题名,推断必有初、二刻,分别是“荆刘拜杀”加“琵琶”以及《幽闺》《玉合》《绣襦》《红拂》《明珠》,并无实据。8同注2。

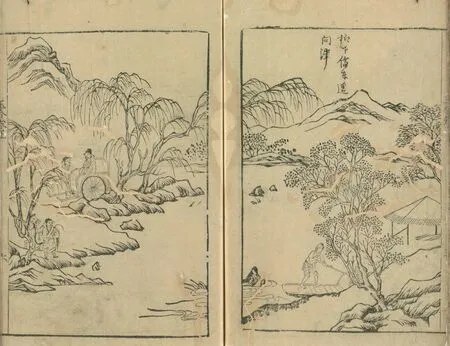

我认为,《三刻五种传奇》是其他书坊艳羡容与堂曲本的成功,跟进的“仿冒品”,其中的“李评”,也未必仍出于无锡文人叶昼的炮制。容与堂联合叶某,借温陵以自售,偏又有更加精明者,来分他们的“一杯羹”。这种“螳螂捕蝉、黄雀在后”的现象,在晚明刻书业中可谓屡见不鲜。此卷五种曲本,虽都仿效容与堂本的形制,却并未打出“容与堂”旗号。卷前插图,容与堂诸曲,上下卷各是十幅,这里减至各七幅。绘刻风格,则竭力追随容与堂,摹拟文人山水趣味,尤重皴法的表现。细审之下,有的构图,略嫌寂寥,人与景的比例,偶见失调,但其中仍有不少精品,加之总数多达七十幅,是研究万历后期以容与堂为代表的戏曲“诗―画插图”时,不可或缺的一份参考(图2)。

这部书抗战期间曾归西谛,时间却不长,《西谛书跋》收入郑先生〈劫中得书记〉的相关文字,吴晓铃先生按“原书今不知归何许”9郑振铎撰、吴晓铃整理,《西谛书跋》,文物出版社,1998年,第581页。。中国台湾学者张棣华《善本剧曲经眼录》著录此种,书号15162,当即为同一部,10张棣华著,《善本戏曲经眼录》,台北文史哲出版社,1976年,第156―160页。盖抗战后期西谛经济拮据,与为政府抢救的文献古籍一起,价让中央图书馆,成为公藏。

图3 《李卓吾先生批评玉合记》明万历间杭州容与堂刻本,台北“国家图书馆”

现在的台北“国家图书馆”,即原“国立中央图书馆”,其戏曲善本,一部分由原北平图书馆委托保管,其余则大都依靠郑振铎等人的艰苦努力得来。前述容与堂本《玉合记》《幽闺记》,就属于后一种情况。《玉合》是嘉业堂刘承幹旧物,《幽闺》则是暖红室刘世珩、刘公鲁父子的藏书。侵华战争期间,日本外务省派东方文化学院京都研究所助教高仓正三到华东,企图大肆抢夺善本。1937年,日军寇吴门,刘公鲁死难。1939年高仓赶到苏州访查暖红室藏书的去向,还动用了驻军,却一无所获。原来古玩商人孙伯渊购下这批书后,运到上海待价而沽,最后由郑振铎为国民政府买下,其中就有容与堂本《幽闺记》。1940年,日人又开始对觊觎已久的嘉业堂藏书下手,高仓正三奉汉学家狩野直喜之命,参与上海满铁支所的“嘉业堂调查班”;与此同时,军部背景的上海东亚同文书院也在蠢蠢欲动。所幸郑振铎和他的“文献保存同志会”仝仁,早有防备,通过各种渠道接触刘承幹,经过一年的反复谈判,终以二十五万元秘密购下一千两百余种嘉业堂藏书。嘉业堂并不以藏戏曲善本著名,但这部容与堂《玉合记》,确是绘刻印俱佳的上品(图3),在台北“国家图书馆”架中,与暖红室旧藏的那部《幽闺记》,合为双璧,记录了西谛等爱国人士在铁蹄下保护国故的一段佳话。11参见吴真撰,〈郑振铎与战时文献抢救及战后追索〉,载《文学评论》,2018年第6期,第52―61页。

中国国家图书馆藏《西谛题跋》稿本,著录明万历间(1573―1620)金陵唐氏富春堂刊本《十义记》《玉钗记》《灌园记》《三元记》《鹦鹉记》,跋云:

右富春堂刊传奇五种,系民国二十一年十二月初旬间,文古书店刘某引一同文堂伙友持来卖者……同文堂每种索价七十元,余还以四十元,后乃以二百十元合购此五种。余企求富春堂刊传奇已久,在南方几乎一种都没有得到。有人尝以三百元从王静庵遗书中得“忠孝节义”四大奇书。北平图书馆也尝以四百余元的最低价,获得富春堂、文林阁、世德堂诸唐氏书店所刊的传奇至四十余种之多。相诧为数十年来未有之奇遇!今余一日而获五种,虽不免“小巫”之讥,却也是今年购书的破纪录之举了。《紫箫》残本既得于前,《三元》《十义》等五种,又得于今;安见不尚有十种,乃至三五十种之再为余所得乎?13同注9,第577―578页。

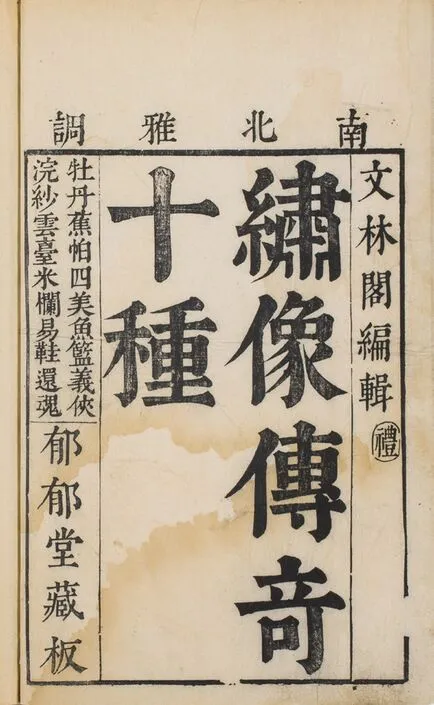

富春堂本《十义记》《灌园记》《三元记》12[明]佚名撰,《新刊音释出像韩朋十义记》,明万历间南京富春堂刻本;[明]张凤翼撰,《新刻出像音注司马相如灌园记》,明万历间南京富春堂刻本;[明]佚名撰,《新刻出像音注商輅三元记》,明万历间南京富春堂刻本。以上三种,台北“国家图书馆”藏。

图4 《新刻出像音注商辂三元记》明万历间南京富春堂刻本台北“国家图书馆”

图5 《新刊音释出像韩朋十义记》封面明万历间南京富春堂刻本台北“国家图书馆”

我们以前曾多次讨论,富春堂传奇,所指向的受众,当是层次较低的“识字人口”14参见王正华撰,〈生活、知识与文化商品:晚明福建版“日用类书”与其书画门〉,载《“中央研究院”近代史研究所集刊》,2003年第41期,第1页。。对于初具阅读能力、理解力有限的购买者而言,插图的首要功用,确实就是说明故事情节以辅助认知,并能使他们建立起一种对舞台演出的回忆或畅想,这两点富春堂本都做到了。至于作为艺术品的精致、高雅等要求,既超越了“富本”刊刻者的能力,也超越了“富本”消费者的想象。站在历史的认知高度,富春堂本保存的资料,从戏曲文献学上来说,是珍贵的;其插图所承载的风格,也是版画史发展中不可或缺的一环。郑先生评价富春堂版画“古朴可喜,有民间通俗画意”15郑振铎撰,《所见古书录》稿本,见《西谛书跋》,第579页。,不失为中肯之语。

吴晓铃先生为这段“西谛题跋”作按语“《西谛书目》卷五、叶四四下著录《玉钗记》,编号:一〇五八五;叶四五上著录《鹦鹉记》,编号:一〇五八四。余三种今不知归何许”16同注9,第578页。。据张棣华《善本剧曲经眼录》,富春堂本《十义记》《灌园记》《三元记》(图4),现皆入藏台北“国家图书馆”,书号分别为15128、15106、15090。17同注10,第106―108、71―72、53―54页。其中《三元记》《十义记》封皮有朱笔手书题签“商辂三元记”“韩朋十义记”(图5),看得出是郑振铎的字迹。基本能判断,这三部书也同前述《三刻五种传奇》一样,是西谛在经济困难时价让国民政府中央图书馆的。台北“国图”还有一部万历间世德堂本《还带记》,书号15083,封皮手书“裴度香山还带记”,也是郑氏笔迹,卷末栏外更有小字“长乐郑振铎藏书”18同注10,第43―45页。。1934年,西谛曾编印《长乐郑氏汇印传奇》第一集六种十二卷,其中就包括《十义记》《三元记》和《还带记》。吴晓铃发现《西谛书目》失记这几种书,推断“盖先生早岁迫于饥寒所斥”,应是正确的解释,但后面又说“实则诸本先后亦均归诸北京图书馆矣”,则失之武断。19同注9,第587页。

图6 《绣像传奇十种》内封,明万历间南京文林阁德寿堂刻、清郁郁堂印本,日本京都大学文学部

郑先生尝作《售书记》,实录他抗战后期的窘态,一批批地卖去千辛万苦收集来的藏书:

我从来不肯好好的把自己的藏书编目,但在出卖的时候,卖书的要先看目录,便不能不咬紧牙关,硬了头皮去编。编目的时候,觉得部部书本本书都是可爱的,都是舍不得去的,都是对我有用的,然而又不得不割售。20郑振铎撰,〈售书记〉,见《西谛书话》,第398页。

上述富春堂三种,应当就是在这矛盾的心态中,一一洒泪挥别,所幸我们今天还能觅其影踪。至于先生所记王国维旧藏富春堂“忠孝节义四大奇书”,当指《双忠记》《跃鲤记》《白兔记》《十义记》四种,曾经周越然言言斋购藏,今归上海图书馆。而原北平图书馆以“最低价”收入的南京唐氏诸坊所刻戏曲,即“别本《绣刻演剧》”21《绣刻演剧》,因著名的毛晋汲古阁《六十种曲》也题作“绣刻演剧”,故此部通常被称为“别本《绣刻演剧》”。原书共6 套60种,明万历间南京富春堂、世德堂、文林阁、德寿堂、文秀堂刻本,现存52种,台北“国家图书馆”藏45种,中国国家图书馆藏7种。南京图书馆藏有另一部“别本《绣刻演剧》”中的“第四套”,凡10种;上海图书馆则藏有“第六套”中的《双忠记》。,现时有四十五种去了台北“国图”,七种留京,我们下面还将谈到。

《绣像传奇十种》22《绣像传奇十种》,明万历间南京文林阁、德寿堂刻本,据卷前内封应为清初郁郁堂印本,日本京都大学文学部藏。

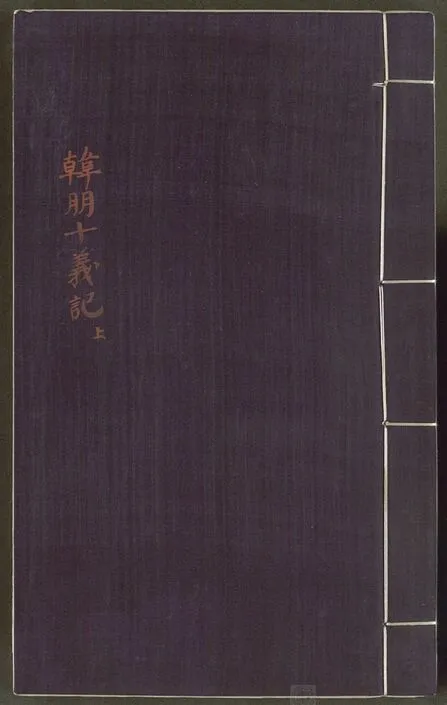

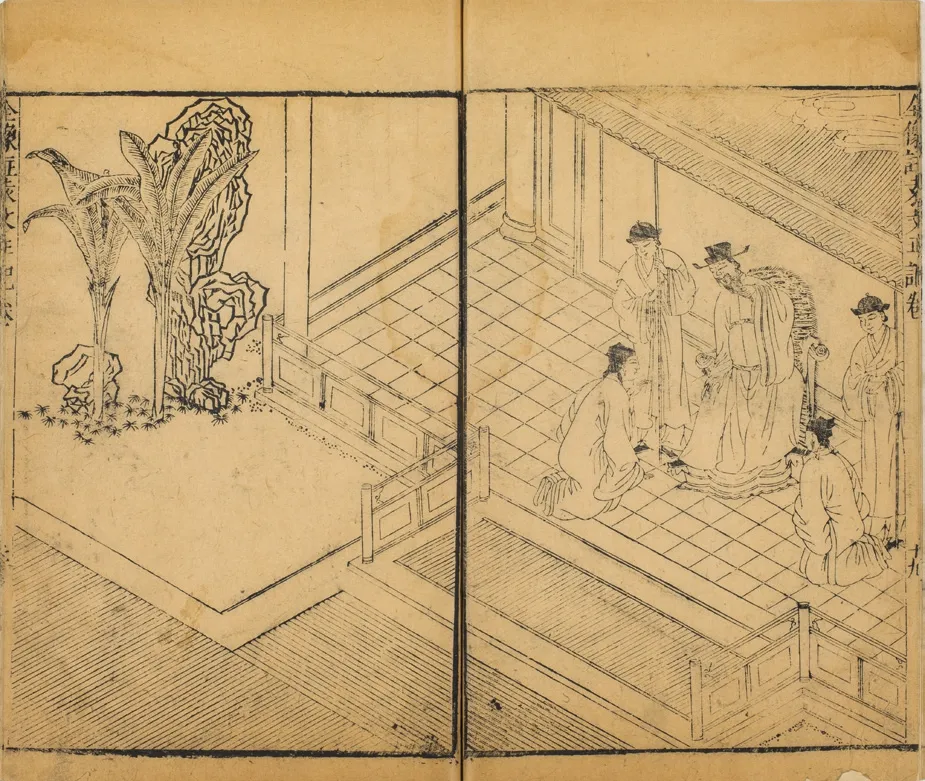

日本京都大学文学部所藏的《绣像传奇十种》,无论对于戏曲史、出版史还是版画史,都具有特别重要的意义。全书卷前有内封作“南北雅调 绣像传奇十种”,左栏小字“文林阁编辑”,下有一字,右栏小字“牡丹蕉帕四美鱼篮义侠 浣纱云台米栏易鞋还魂 郁郁堂藏板”(图6)。全卷共收入十种传奇,除第六种《浣纱记》为德寿堂刊本外,其余九种应该都出自唐氏文林阁。第一种《牡丹亭》卷首,有“王国维”印章,当是观堂旧物。

从戏曲史的角度说,这套总集,汇聚了万历中期以后南京唐氏书坊刊刻的十种传奇。这些曲本,作为单行零种,传世很少,有的本子甚至北京国图尚付阙如,有的则存在不同程度的残损。京都所藏的这一套,刊印清晰、保存精良,各剧皆称完整。过去黄仕忠先生影印日本藏中国戏曲文献,并未包括此部,笔者选编《新辑中国古版画丛刊》,特请京都大学授以版权,刊布回流,当可助国内研究界止渴。对于这批传奇的曲学价值,有待戏曲史专家的新成果,这里仅举一例。位于卷首的《新刻牡丹亭还魂记》,应刊于万历中后期,是现存《牡丹亭》各版本中较早者,但已经受沈璟一派曲学观点和《增定查补南九宫十三调曲谱》的影响,对汤显祖原著做了许多修改。戏曲史界一般认为,万历四十五年(1617)石林居士序刻本《牡丹亭》,最能保存“汤辞”的原貌。两相对照,会发现后世场上流行的词句,却往往是从文林阁及其他“沈律”改本沿袭而来。例如,最为人熟悉的“惊梦”一折,柳梦梅下场时的两句七言“行来春色三分雨,睡去巫山一片云”,便是此本所加。泰昌元年(1620)归安茅暎刻朱墨套印本《牡丹亭》,流传远广于文林阁本,却基本上是依据“文本”而来的。23参见[日]根ヶ山徹撰,〈试论文林阁刻本与朱墨套印本《牡丹亭还魂记》对后续版本的影响〉,载《中华戏曲》第52辑,文化艺术出版社,2016年,第167―186页。

从出版史的角度说,《绣像传奇十种》应与卷帙更繁的“别本《绣刻演剧》”放在一起讨论。后者汇集晚明南京书坊富春堂、世德堂、文林阁、德寿堂、文秀堂诸家藏板,共计曲本六十种,体量与后起之毛晋汲古阁《六十种曲》相当。印行时代或在清初,然考其所用原板,剞劂当皆出万历,远早于《六十种曲》。国图程有庆先生曾对比《绣像传奇十种》和“别本《绣刻演剧》”中相同的曲本,认为版本一致,前者版印较清晰,当较后者为初印。24程有庆撰,〈别本《绣刻演剧》六十种考辨〉,载《北京图书馆馆刊》,1993年C2期,第140―145页。至于“传奇十种”的编辑者是否首卷内封所言之“文林阁”,尚可讨论,“郁郁堂藏板”所指向者,应是清初刊行过《忠义水浒全书》和《宣和遗事》的书坊,其与前明南京诸唐未必有瓜葛,应属购版重印;“别本《绣刻演剧》”则更是这种情形,许多版片或又倒卖一手。现存“别本《绣刻演剧》”残书,分在台北、北京,南京、上海亦藏零种,全书共分六套,每套十种,各套第一种前均有扉页,作“绣刻演剧十本 第某套”,并列有所收十种剧目。以此观,“绣像传奇十种”也未必仅是孤立的一套,其卷前内封“文林阁編輯”下面的那个“禮”字,是否暗示郁郁堂印行的这部曲本总集,原先也有“仁、义、礼、智、信”或是“礼、乐、射、御、书、数”之类的五、六个分套?当然这只能是一种浪漫的猜测了。

回到版画史的角度,《绣像传奇十种》的价值更不容低估。此部所收曲本,大多有万历时较初印的零本存世,但插图往往保存不全,以致《古本戏曲丛刊》在影印其中多部书时,插图页只能遗憾地标以“原阙”。而“别本《绣刻演剧》”不仅较后印,图像质量下降,且所收曲本,除富春堂刊本外,大都被人专意将版画割去,至多只残余两三幅。京都大学此套《绣像传奇十种》,每一部的插图都是保存完整的,最少者五幅,多则达至十二幅,许多种堪称版画史意义上的“准孤本”。例如《新刻全像易鞋记》,这方面的情况就比较突出,北京国图虽藏有二部,但一部原属“别本《绣刻演剧》”,图已全佚;另一部应为单行的文林阁原刻本,残损颇甚,钞补处近于三停,版画亦缺损一幅半。反观《绣像传奇十种》所收《易鞋记》,全卷六图具在,霄壤间或无其俦,殊为难得(图7)。又如德寿堂本《重刻出像浣纱记》,没有单行零本流传下来,国图所藏是“别本《绣刻演剧》”之第一套第九种,图仅残留两个半叶,且因内封夺去,多数研究者只依据卷首“金陵对溪唐富春梓行”的署名,判定其为“富春堂刻本”,忽略了唐富春后期字号“德寿堂”的存在。仅此一事,《绣像传奇十种》的发见与研究,对于廓清晚明版画史,其重要性已不可小觑。

图7 《新刻全像易鞋记》《绣刻传奇十种》本日本京都大学文学部

图8 《新刻全像袁文正还魂记》《绣刻传奇十种》本日本京都大学文学部

值得注意的是,《绣像传奇十种》中收入了《珍珠记》《鱼篮记》《袁文正还魂记》(图8)等三种流行于民间的“包龙图公案戏”,辞近俚俗、事多不经,作者亦失考。或曰《袁文正还魂记》出“欣欣客”25郭英德著,《明清传奇综录》,河北教育出版社,1997年,第307―308页。,然其姓字、里居、生平皆不详,当以佚名视之。三剧所属声腔,则应是弋阳或其支派。万历南京刻书业,江西人颇具声势,富春堂唐对溪、世德堂唐晟,据考皆来自抚州金溪,后起之“文林”“广庆”诸唐,与唐富春互通声气,同乡同宗的可能性很大。富春堂、世德堂刊曲,源于江西的弋阳腔传奇比重甚高,文林阁虽时代较晚,得薰新风,刊刻了文人传奇名作《牡丹亭》《义侠记》等,却并未脱离乡梓,出品中弋阳腔民间传奇仍占其半。参考弋阳腔专家马华祥先生的辨析,《绣像传奇十种》中,前述三种公案戏并《四美》《云台》《易鞋》三记,“十种”之外,文林阁《胭脂》《赤松》《古城》诸卷,大约俱在此列。26马华祥撰,〈明代弋阳腔传奇考辨方法撮要〉,载《中央戏剧学院学报》,2010年第1期,第125―133页。文林阁曲本的版画,与富春、世德二坊的粗豪之制大异其趣,一方面受到继志斋所引徽坊风格的影响,另一方面却又带有自身明显的特点。许多作品,人物造型和景物设置,都透露出一种纤文之气。可见文林阁的出版物,虽然从内容上看,瞄准的未必是文人读者,却已深深浸润了追求细腻的时尚。

《重校投笔记》 27[明]佚名撰,《重校投笔记》,明万历间刻本,浙江图书馆藏。

郑振铎先生在1929年的《小说月报》第20卷第4期上谈过《重校投笔记》:

偶在涵芬楼的善本书室里,发见了一种不大经见的传奇,颇为之喜跃。这一种传奇便是邱濬的《投笔记》……更有趣的是,这本《投笔记》乃是二南里人罗懋登所注释校刊的。罗懋登是《三宝太监西洋记通俗演义》的作者,也曾注释过《拜月亭》。有了这部《投笔记》的发见,我们也可以想像,他所注释的决不仅止《拜月》《投笔》这两种了。将来也许有机会可以见到更多的出于他手注的东西吧。28同注9,第600页。

据戏曲史界考证,《投笔记》的作者并非邱濬,一般仍依祁彪佳所言,归于难作详考的“华山居士”,相当于阙名之作。29同注25,第88―89页。西谛见过的这部罗懋登注释本,后来不知所终,《古本戏曲丛刊》 所收者,为南京图书馆藏存诚堂本。吴晓铃先生认为此书当随上海涵芬楼二千余种善本,毁于抗战炮火。30同注9,第602页。但这里有一个疑点:1935年上海生活书店《世纪文库》第二册,由郑先生据罗懋登注释本,摆印《投笔记》,并存其注释31同注9,第602―603页。;而涵芬楼被毁是在1932年的“一·二八”,时间似乎对不上。是西谛在“淞沪抗战”之前,已经对《投笔记》影钞留底?还是这部书被从涵芬楼借出,躲过一劫?抑或世间本就有另一部罗懋登注释《投笔记》?前述台北藏“别本《绣刻演剧》”,也包括《重校投笔记》,但插图仅残存一幅。

不意,2017年初夏,我在浙江图书馆见到一部《投笔记》。此本四卷四册,卷首题“重校投笔记”,卷前有“重校投笔记目录”,末署“二南里人罗懋登注释”。这个本子,应该与郑振铎先生著录的涵芬楼藏本相同,却罕为人知,郭英德《明清传奇综录》失载;但西谛说涵芬楼藏本共二十九齣,32同注28。而浙图本为全帙,凡三十九齣,不知郑先生所见是否残本,抑或是他的笔误。

浙图藏本《重校投笔记》,全卷共有插图十二幅,双面合页连式,夹入曲文第二、四、六、八、十一、十六、十八、二十一、二十六、二十九、三十二、三十七等齣。这些插图,与徽州玩虎轩、观化轩之制,甚至南京书坊继志斋、文林阁、广庆堂较精美的本子比,绘刻失之粗疏,印刷也不甚精良,风格上则十分接近广庆堂的出品(图9)。万历中叶以后,南京诸坊戏曲版画,皆宗玩虎轩旧格,然主人趣味,同中求异,绘刻作风,渐趋殊途。继志斋最尚翻刻徽版名品,广庆堂却多自出机杼之作,造型用笔则偏于洒脱,与同时期文林阁的纤文路数也颇不相类。富春堂主人唐对溪,以“德寿堂”字号重整旗鼓,颇得同为唐氏书坊的广庆堂支持,其《三桂联芳记》33[明]纪振伦撰,《镌新编全像三桂联芳记》,明万历间德寿堂刻本,中国国家图书馆藏。,与广庆堂诸曲,同属“秦淮墨客纪振伦校正”系列,卷中插图,除独作单面方式外,造型设景、画法刀工,都与广庆堂并无二致;后来的德寿堂本《浣纱记》,版画已改为双面连式,也延续了与广庆堂本相类的画风,有些刻画,甚至颇有广庆、文林诸本未到处。

图9 《重校投笔记》,明万历间刻本浙江图书馆

我在北京国图见到西谛提到过的罗懋登注释本《重校拜月亭记》,内封作“刻全像音释点板拜月亭 (中栏小字)徳寿堂校”,图亦为双面连式,手法较《浣纱记》略简。另有题署“罗懋登”的《全像注释西厢记》,版画学玩虎轩本处很多,构图则略有改动。此外国图还藏有《重校金印记》,目录后亦有“二南里人罗懋登注释”,版画甚精。台北那套“别本《绣刻演剧》”中还有《重校注释红拂记》,目录后题作“二南里人注释”,原书应有插图十幅,现仅存一幅,余皆为人割去。34[元]高明撰,《重校拜月亭记》,明万历间南京德寿堂刻本;[元]王实甫撰,《全像注释西厢记》,明万历间刻本;[明]佚名撰,《重校金印记》,明万历间刻本。以上三种,中国国家图书馆藏。[明]张凤翼撰,《重校注释红拂记》,明万历间南京文林阁堂刻本,别本《绣刻演剧》所收本,台北“国家图书馆”藏。

从德寿堂本《浣纱记》、德寿堂刊罗懋登注释本《拜月亭》,到未题书坊的罗懋登注释本《西厢记》《金印记》《红拂记》《投笔记》,这六部书行款一致:半页十一行二十字,小字双行同,上有眉栏,缀小字注释,行三字;白口,无鱼尾,四周单边;版心皆为“全像注释某某记”。很明显,这是万历间南京传奇刊刻中,一个相对独立的单元,做法类似于广庆堂的“纪振伦校正”系列,印证了郑先生“(罗懋登)注释的决不仅止《拜月》《投笔》两种”的论断,进一步的猜测则是笔者以前曾提出过的,唐富春重张之德寿堂,虽难重现富春堂独领风骚的盛况,却还试图自成体系,在戏曲史、出版史和版画史上留下了“罗懋登注释”系列。

《剿贼图记》35[明]元默撰,《剿贼图记》,明崇祯间刻本,美国国会图书馆藏。

谢国桢先生《增订晚明史籍考》36谢国桢编著,《晚明史籍考》,华东师范大学出版社,2011年。本书1933年初版题名《晚明史籍考》,1964年修订后改名《增订晚明史籍考》,1981年上海古籍出版社重印。华东师大出版社新版,以上海古籍《增订晚明史籍考》为底本,却去掉书名中“增订”二字,似有违作者原意。卷六“农民起义上”著录明季元默所著《剿贼图记》,其按语云:

元默,字中象,静海人,明万历四十七年进士,除怀庆推官,擢吏科给事中。崇祯六年春,以佥都御史巡抚河南,至八年夏,中州告急被逮,旋得释罢归,明史卷二百六十有传。是书所记,当农民军初起之时,默著为图记二十四帧,以自诩其功也。书前有吴阿衡序、明史本传,后附雍正九年辛亥玄孙展成序,乾隆戊子王猷后序,乾隆己丑五世孙克中跋,纯为颂谀之作。几经翻印,原图已失其真。闻美国国会图书馆藏有明崇祯间原刊本。37同注36,第277―278页。

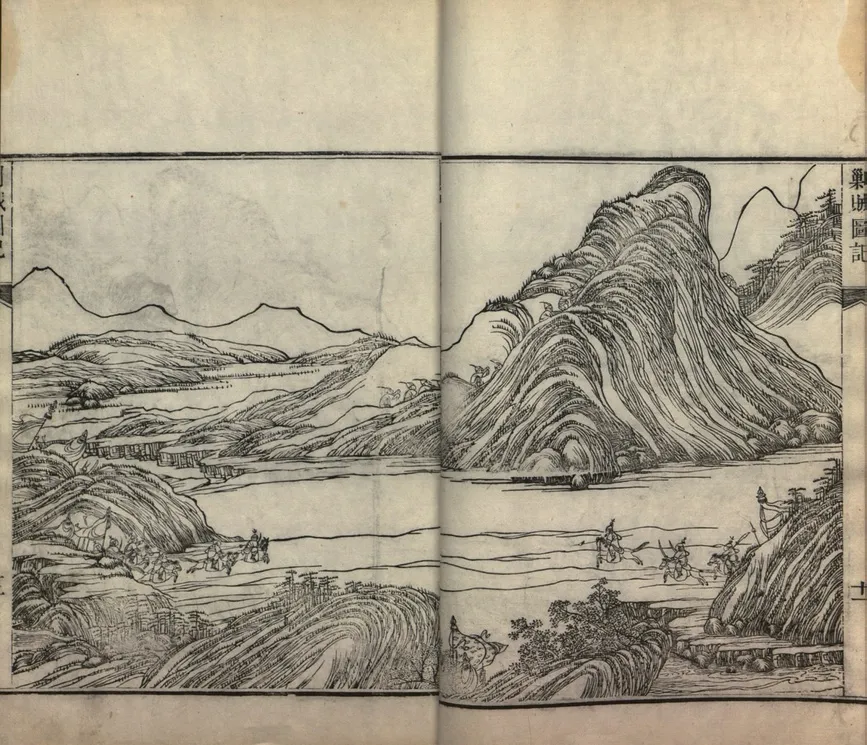

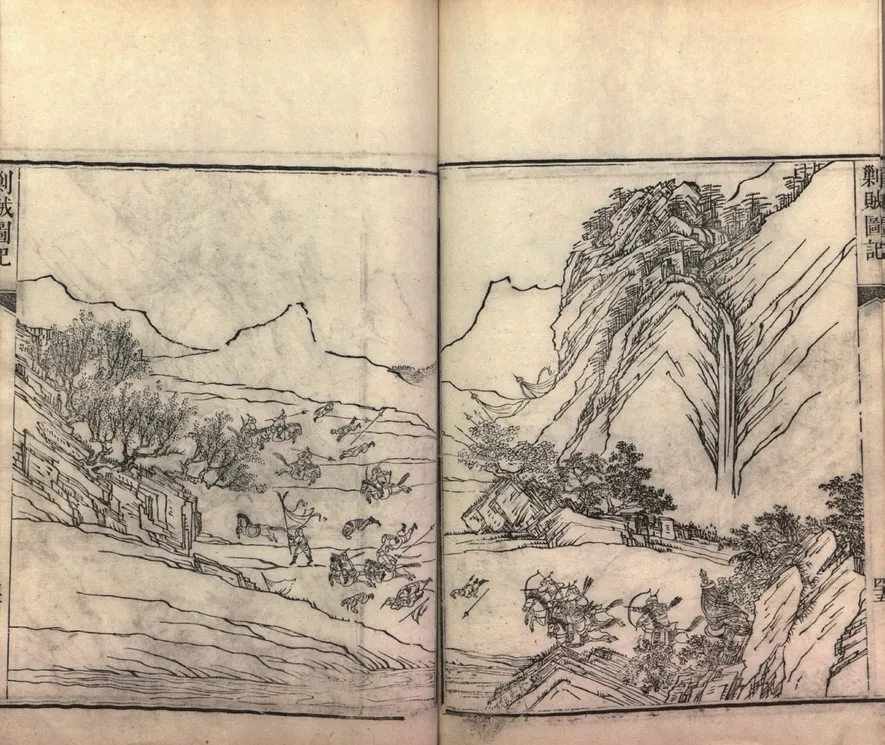

谢先生所著录的本子,是“民国壬申(1932)石印本”,而关于原刊本,他提供的线索也是可靠的,的确是藏于美国首都华盛顿的国会图书馆,书号B358.4 y97,不分卷,订为两册。卷前只有“剿贼图记序”,末署“崇甲戌巡按直隶监察御史宛郡治生吴阿衡拜撰”。正文为二十四幅版画,各图前有单独半叶隶书图题,图后则有图记文字。其中十九幅图为双面连式;第三和第十六图,原本应当也是双面图,因为缺页,一幅少下半,一幅少上半;第10、17、21 三图,在双面连式图前后,又多了一个单面,经仔细比对,实是装订错误所致。

《剿贼图记》这部书,观其文字,无非污蔑农民起义,兼以自吹自擂,毫无可取,史料价值也不高。全书从崇祯六年(1633)开始“御贼”,一路吹到崇祯八年(1635),仿佛场场大胜、回回连捷,凯歌奏到最后,却变成“南自郧襄、北讫灵宝,延袤二千余里,无处非贼之巢穴。即合秦豫楚三省之兵力,终属单弱。堵有兵,剿则无兵;剿有兵,堵又无兵”,不久即出现凤阳皇陵为起义军所破、中州告急的情势,元默与一批官员被问责下狱。回头再读他那些“图记”,显然无法反映明末农民战争的实况,却生动地勾勒出崇祯朝一众文官将兵者的嘴脸:德不堪治国,才何以安邦,言不及义,好行小慧,遇强后退,冒功争先,气势汹汹,辞费滔滔,以辱人始,以自辱终,非但可恶,更觉可笑,究是可怜。

抛开内容不看,《剿贼图记》却是一部十分精湛的版画集。书中每幅表现战争场面的画作,无论绘刻,都是上乘。风格与前述容与堂曲本及《三刻五种传奇》接近,但已超越了“摹仿文人山水画”的一般含义,而成为一部特殊的“山水画谱”。万历中期,杭州画师顾炳曾编撰过版画书籍《历代名公画谱》38[明]顾炳辑撰,《历代名公画谱》,明万历间双桂堂刻本,中国国家图书馆藏。(即《顾氏画谱》),其中就收录了许多山水画名迹,供读者赏玩,比较成功地把笔墨的皴点勾擦“翻译”为木刻的刀工法度39参见傅慧敏撰,〈晚明画谱的粉本问题:以万历年间《顾氏画谱》为例〉,载董捷主编,《风格与风尚:中国版画史研究的新面向》,中国美术学院出版社,2019年,第194―208页。;这一做法也催生了后来的《唐诗画谱》40[明]黄凤池辑,《新镌五言唐诗画谱》《新镌六言唐诗画谱》《新镌七言唐诗画谱》,明末集雅斋刻本,美国哈佛大学燕京图书馆藏。《诗余画谱》41[明]汪氏辑,《诗余画谱》,明万历四十年刻本,中国国家图书馆藏。等书,逐渐完型了“诗-画插图”这一版画样式。由此,容与堂诸曲本插图,也可以看作是某种意义上的“画谱”,其赏玩功能远胜于图解功能,而且常常是独立于戏曲作品之外的。容与堂本《红拂记》,专门标明“相仿古今名人笔意”42[明]张凤翼撰,《李卓吾先生批评红拂记》,明万历间杭州容与堂刻本,日本京都大学文学部藏。,其用意自然是想要把书中插图类似于《顾氏画谱》的赏玩功能,高调地宣扬出来。这种努力,在《剿贼图记》中达到了极致,大多数“官兵捉贼”的战斗,都发生在对宋元笔墨皴法的密集型展示之中(图10),不是“奇袭黄大痴”,便是“智取倪云林”,间或也有一二“穷追李晞古”的峭劲“北法”(图11)。让人疑心的是,元某在戎马倥偬之间,怎么还有闲情逸致来顾及这些情调,除非他最看重的并非战局,甚至亦非战功,而是文人朋友们对其“风雅”的激赏。至今我们仍然不免视这套出离“艺术”的“艺术品”为版画史上的特例与瑰宝,却也从中品出了些许“桃花扇底送南朝”的历史定律。

图10 《剿贼图记》,明崇祯间刻本美国国会图书馆

图11 《剿贼图记》,明崇祯间刻本美国国会图书馆

谢国桢先生是一代史学大家,也是著名的文献家和藏书家。他对古版画的爱好,却很少有人提及。谢先生年轻时就与马隅卿、郑振铎有过交往,晚年还以“谢刚主”的署名发表过〈漫谈明清时代的版画〉一文。43谢刚主撰,〈漫谈明清时代的版画〉,载《文献》,1979年第2期,第121―132页。文中谈到作者青年时代与马隅卿、郑振铎的交往。另,陈福康编著,《郑振铎年谱》(上册),1930年9月24日条,引谢国桢《三吴回忆录》“在沪上认识了郑西谛先生,西谛约我到他家吃晚饭,看了不少好书,如明板《磨忠记》《修文记》传奇,五色套板《西湖佳话》,明刻绣像《列女传》等书,饱我不少的眼福”,上海外语教育出版社,2017年,第405页。关于这些,版画史界关注太少,我过去也并不知道。中国美术学院任道斌教授,是谢先生晚年的弟子,常与我们谈及老辈的治学风范,下次再有机会向任老师问学,一定要请他多讲讲谢老与版画的往事。

人与书的因缘际会,有时真是奇妙。过去陈研兄探讨明末湖州闵齐伋《会真图》的含义,曾有一个重大发现:题写在第十五图扇面上的“庚辰秋日”,不仅指示作品的刊刻年月——公元1640年的秋天,也藏起了另一个重要的时间,那就是元稹《会真记》中崔、张二人的分别之期——公元800年的秋天。他之后的研究,又将刻书家本人推到了舞台的中心,出生于万历庚辰(1580)的闵齐伋,到崇祯庚辰(1640)时恰逢甲子华诞。这些发现使我们折服于《会真图》版画从技巧与理念上持续带来的双重乃至多重意趣和惊喜。44陈研撰,〈作为艺术的题款时间:论德藏《会真图》的纪年题款〉,载《风格与风尚:中国版画史研究的新面向》,第232―255页。

很偶然的机会,我读到郑振铎先生〈中国版画史序〉里的一句话:“德国某博物院藏有清初板彩印西厢记图。”45郑振铎撰,〈中国版画史序〉,见《西谛书话》,第386页。似得之传闻,亦不准确,却是国内记载《会真图》的源头。此文写于1940 庚辰之岁。2000年,又一个庚辰,范景中老师到广州美院讲学,正在读大三的我,听完两天讲座,并不过瘾,夹着一大包古版画复印件,把初次见面的范老师“堵”在简陋的系办,问了一个多小时。转瞬之间,竟易二十寒暑,忝列门墙、老大无成。疫情中闲住,发愿整理十余年来访书笔录为“枣梨工房杂缀”,并作是篇,或可为先生“书籍之为艺术”的观念,添上几行注脚。