未竣之城* 南澳总兵屏风上的大历史与小历史

科罗曼多屏风[Coromandel Screen],对于中国人和西方人而言同样具有异域风情。这个奇怪的命名本身意味深长,主要指的是清代(尤其康熙年间)欧洲人从中国购买的大型漆屏风,这些工艺品与其他物品一样大多是先运到印度东海岸的科罗曼多地区,再由科罗曼多运抵欧洲,因而法国人将此类工艺品称为“科罗曼多屏风”。由于这种屏风在法国曾风行一时,完全融入了当地的工艺史,这一名称也就约定俗成地成为了当今欧美各博物馆与收藏机构著录此类屏风时的一般称谓。目前,对于此类屏风的研究才刚刚开始,唯一以学术面貌示人的论著,只有台湾学者周功鑫根据几件“汉宫春晓”题材科罗曼多屏风而撰写的博士论文。然而,此类外销屏风上的题材,除了“汉宫春晓”以外,尚有“郭子仪拜寿”“群仙拜寿”“八景图”“祥瑞图”等多种题材,还几乎没有经过严肃的研究。特别值得注意的是,在这些模式化的题材与母题之外,还偶尔可以见到根据具体人物或事件而绘制的宏大场面,尽管这种特殊图画也往往要从各种模板中借用个别图式。

本文所要讨论的,正是这样一件具有特别意义的屏风,不过由于篇幅所限,我只能展现其中的几个要点。这件屏风是当时为清代第二任南澳总兵周鸿升(有的地方志称为周洪升)六十大寿所制作的庆寿屏风,跟当时许多其它的大型屏风一样,由十二扇组装而成,高约290厘米,总宽约624厘米(图1、图2)。屏风一面描绘的是总兵府及其所在地南澳岛,以及南澳岛东北方向的若干岛屿;另一面则是由康熙年间一位东南文人曾华盖撰写的寿序,序文节录如下:

……公膺简命时,虽云车书一统,而萑符作祟,到处难无驻节。天津大沽营,土寇猖獗,震慑地方。公厉兵秣马,直捣巢穴,生擒逆贼。身被重创,扫清妖氛,保安黎庶。其始初发硎郎,遇盘根错节矣。迨大臣交章推毂,天子宠赐蟒袍,迁宁福,擢胶州,历任两营,皆有伟绩。特召陛见,将畀心膂。而当万国咸宁,不免渐弢骥足。乃向者噶尔旦蠢而逆命,我皇上亲驭六师,远讨漠朔,诏取扈从。公拜表辄行,拊心而叹曰:“大丈夫遇圣天子知顾,苟不灭此朝食,以竖寸尺,其不为勒石燕然者笑乎。”于是执殳前驱,躬冒矢石,奋不顾身。一时御前英雄如云如雨,皆恃公一人,以贾其勇。而深入不毛,追奔逐北,至元憝穷促,自殄其躯。虽主上威灵乎,实公之忠贞大节,一腔血诚,以挫其气耳。所以亲解御袍,慰劳宠赐。奏凯言旋,即特公江南京口副总戎,犹以为未足酬勋也。适南澳重镇,需人砥柱,上谓非公不可,遂特选焉。衔命莅治之次岁,今上飞龙之三十八年,孟夏中浣六日,为公揽揆之辰。……迨夫兹日,乾坤清静,黄麾白钺,坐镇封疆,海不扬波,渔歌上下,商旅往来,蒙圣世之休享盛平之乐。其优游情况何可言喻。则由前为岁寒,为松柏,不可凋而不必凋;而后为阳春,为嘤鸣,不期荣而自荣……1这篇寿序的断句,参考柯世伦、黄迎涛点校,《南澳总兵周鸿升六十荣寿序》,见柯世伦主编,《南澳文史》,第四辑,广东省南澳县政协文史委员会编印,2000年,第142―143页。此次发表,根据寿屏真迹校了其中若干字句错误。

图1 南澳总兵祝寿漆屏风,制作于康熙三十八年以前,高约290厘米,总宽约624厘米,©巴黎佳士得供图

图2 南澳总兵祝寿漆屏风(背面)

我们得知,康熙三十八年(1699)是这位总兵就任南澳的第二年,这一年刚好是其六十大寿。据我目前所见,涉及此人的地方志共有十五部,除此之外,《圣祖实录》卷一八七“康熙三十七年正月至三月”记载“升京口水师副将周洪升为广东南澳总兵官”,也即此人。2《圣祖实录》(二),见《清实录》,第五册,中华书局,1985年,第994页。根据序文记载,周氏在就任南澳总兵之前还分别在天津大沽和西北战场立过功劳。在天津时“大沽营土寇猖獗,震慑地方”,他身先士卒,在手下退缩的情况下以少敌多,与对方血战,最终身负重伤,平定暴乱。至于他一生中更大的荣耀,当数随康熙皇帝亲征噶尔丹(结束于康熙三十六年,1697),在这场战役中他获得了康熙皇帝“亲解御袍”以赠的殊荣。《亲征平定朔漠方略》卷十九提到康熙三十五年(1696)“命调副将周洪升等押中路米车”云云,即指此事。3[清]温达等撰,《亲征平定朔漠方略》卷十九,见西藏社会科学院西藏学汉文文献编辑室编,《西藏学汉文文献汇刻》,第四辑,中国藏学出版社,1994年,第394页。

在这十五部地方志中,《莱阳县志》是唯一一部提供了周洪升传记资料的文献,这也对我们厘清其生平提供了不可多得的机会。传记如下:

洪升姓周氏,号麟图,宋大儒濂溪先生之苗裔也。原籍道州,后徙山阴。明崇祯时族人有官宣化府者,父斌依焉,遂家龙门之张家口。及洪升贵,乃迁莱阳。洪升少工骑射,才气过人,康熙丁未成武进士,初任天津大沽营守备,驻防葛沽,会谒上官,大沽土寇窃发,洪升仓促率他部击之,比遇见贼兵,皆散去。洪升独与贼战,射其魁,毙之,贼犹不退,奋力战良久,杀伤数人,贼知终不敌,乃逸。时洪升亦身被重创,卒探得贼巢,歼焉。地方以靖。未几,升登镇右营游击。辛未以陕抚及本镇交荐,召见圣祖,亲讯天津杀敌状,命解衣,视其伤痕,顾左右曰:“真好汉子!”着记名赐蟒,即晋福宁营参将。旋擢胶州副将。后征噶尔丹,拔佐先锋,敢深入。上嘉其劳,亲解衣赐之。凯旋,迁江南京口协镇,甫三月,拜镇守南澳之命。在镇六年,辞归,甲午疾卒。洪升为人慷慨好施,所至军民爱戴。去京口日,攀辕号泣走送者数十里不绝。尤敬礼士人,故士人亦称之。

赞曰:洪升蒙圣祖知遇之恩,而伟绩不建,盖天下之已平也。不然,以彼其才,必有不甘碌碌者矣。闻鼓鼙而思将士,余今次述其事,未尝不穆然想见其为人。4〈周总戎洪升传〉,见[民国]《莱阳县志》卷三之三,民国二十四年铅印本,第45―46页。

这篇传记与寿序互为补充,我们由此知道他的姓名、别号、籍贯以及大致的生平。但是仍然有许多细节不能知晓,例如他在天津到底平定了什么叛乱?为何地方志中没有记载?他在漠北究竟立下何等战功,竟让康熙皇帝赐予御袍?还有,他从西北凯旋而归即就任镇江,在镇江三月即赴南澳,而他在南澳六年以后即辞归,却一直到十年以后的甲午年(即康熙五十三年,1714)才病故?这其中有没有什么隐情?为何在《南澳志》中其前任后任都列名“名宦祠”,唯独他受到当地的忽略,但却留下了一件祝寿屏风?传记中有意称“洪升为人慷慨好施,所至军民爱戴。去京口日,攀辕号泣走送者数十里不绝。尤敬礼士人,故士人亦称之”,却又感慨他“蒙圣祖知遇之恩,而伟绩不建,盖天下之已平也。不然,以彼其才,必有不甘碌碌者矣”,似乎对其晚年的事业颇有遗憾。这位传记作者没有留下名字,大概是其晚年退居莱阳后的一位知交或后辈。

最后,各地方志对于周氏官职的记载存在着一个蹊跷之处——康熙《龙门县志》和乾隆《宣化府志》均将其记载为“台湾总兵”。5《(康熙)龙门县志》卷十,康熙刻本;《宣化府志》卷二十六,乾隆八年修,乾隆二十二年订补重刊本。康熙《龙门县志》是周氏同时代编撰的地方志,前有知县章焞撰于康熙五十一年的序言,可知此书编撰时周氏尚在人间,其时他很可能定居于莱阳,若说他与编撰者之间尚有交流,亦不无可能;同时该地方志也是目前所知最早提及周鸿升的地方文献,其重要性自然不可忽略。这就引发了下文进一步的思考。

一

现在让我们转到另一面,来看看这件祝寿屏风上的图画。早在1994年饶宗颐就指出这件南澳寿屏属于18世纪欧洲人从中国进口的科罗曼多屏风,并提醒大家参考台湾学者周功鑫对荷兰国家博物院藏款“彩《汉宫春晓》六曲屏风”的研究论文。这一对《汉宫春晓》六曲屏风的研究,发表于1991年台北故宫博物院“中国艺术文物研讨会”论文集中,到了1995年周功鑫又以其博士论文为基础出版了《清康熙前期款彩〈汉宫春晓〉漆屏风与中国漆工艺之西传》一书,这是目前关于科罗曼多屏风唯一的一部学术著作。我们不妨按照饶先生的建议,以《汉宫春晓》漆屏风为切入点,对这件南澳寿屏作一番比照。不过,毕竟二十年过去了,这里需要指出的是,饶先生的断言多少有些粗略——他认为“法京博物馆尚有同类的屏风多件,不是十分稀奇的东西。南澳孤悬海外,由于陈豹扼守其地,没有受到清人‘迁界’的破坏,从屏风镂刻当日该镇关隘、街道、庙宇、各种风物形形色色的现状,清初繁荣景象,可见一斑”6饶宗颐撰,〈南澳:台海与大陆间的跳板〉,见《南澳文史》,第三辑(《海上丝绸之路与潮汕文化》学术研讨会选辑),广东省南澳县政协文史委员会编印,1995年,第66页。。这里忽略了南澳寿屏在画面组织上的独特性,也忽略了南澳寿屏制作当日南澳城内外的独特性,总而言之,到目前为止对于这件作品还缺乏较为具体的研究。

周功鑫在其论文与论著中所提及的《汉宫春晓》漆屏风有数件之多。其中作为其论述重点的是荷兰国家博物馆收藏的两件,这两件科罗曼多屏风的装饰母题都是《汉宫春晓》,并且如出一辙,很可能制作于同一个作坊,并同时被带到了欧洲。今天这两件作品呈现出来的状态早已不是“屏风”,而是装饰在一间陈列室两面墙上的“壁纸”(图3)。也由于这个缘故,今天我们已无从知晓这两件屏风背面的信息——是一篇序文、一幅图画还是一片漆黑,从而也无法了解它们是为了某次祝寿活动而作,还是纯粹的“外销画”。不过,确切无疑的信息是,这两件屏风在1695年以前就被带到了欧洲,当时正是康熙三十四年。周氏提到的其它几件屏风中康熙十一年(1672)的款“彩六曲屏风”,收藏于美国弗利尔美术馆,右上角有“康熙壬子仲夏写汉宫春晓图为翊翁孔老师台先生门晚盛年”的落款,既明确了此图为祝寿用的《汉宫春晓》,又留下了难得的在画史上有记载的画家署名,为这一领域的研究提供了不可多得的信息。7落款参考周功鑫撰,〈荷兰国家博物馆藏中国款彩汉宫春晓六曲屏风之研究——中国漆工艺西传初探〉,载《中国艺术文物国际研讨会论文集》,台北故宫博物院,1991年,第645页。屏风图片只可看清“康熙壬子仲夏写汉宫春晓图为老师台先生门晚盛年”等字。其它几件不作赘述,但必须指出研究者对这几件屏风在画面构成上的认识。实际上周氏将荷兰藏屏风定名为《汉宫春晓》,正是根据其所遵循的画面组织特征。

图3 《汉宫春晓》题材漆屏风概貌,制作于康熙年间,每件纵约200厘米,横约600厘米,作为“中国房间”的装饰嵌于墙上,荷兰阿姆斯特丹国家博物馆

明代画家仇英曾有《汉宫春晓图》传世,并且在那件作品以来的图画传统中,《汉宫春晓》题材已经形成了一个稳定的母题结构,并且与寿屏的形式紧密地结合起来。以弗利尔美术馆藏带有明确《汉宫春晓》标题的款彩寿屏为例:如同画卷一般,屏风的起始处在右下角表现了宫墙外的情景,九名仕女正如同仪仗队一般走向侍卫把守的宫门——宫墙在前三扇屏风中呈对角线(从左下到右上)布置,因而右上角的题款实际上已在墙内,题款左方有四名仕女正在河岸边上跑马,则应当是后花园所在;入得宫门便是一汪池水,池上早有花船荡漾,要进入主要的宫殿区域必须要经过一弯拱桥;于是,宫中的一众佳丽便如同仇英笔下那般风情万种,各显艳丽的神通,亭台楼阁之间无非是漫步、扑蝶、莳花、下棋、野餐、弹琴、跳舞、秋千、蹴鞠、书画、绣花、投壶、梳妆……总之是三五成群地展现出一部女性宫廷生活的“百科全书”。在屏风的中间位置,坐落着一间朝向右前方的主殿,如同仇英的图画一般,女主人正在宫女的簇拥下坐于画屏之前观赏舞蹈——尽管寿屏上的题字与背面的寿序告知我们真正的主人是那位“老师台先生”,但在整幅画面中并没有出现一名男性,就连仇英笔下的画师“毛延寿”也被置换成了载歌载舞的宫女。

然而一旦把图画中的女主人置换成男主人(或者男女主人并坐),寿屏似乎就带上了一定程度的“肖像画”色彩,其表现的意图也就更加明确。或者正如美国学者文以诚[Richard Vinograd]所言,“肖像画植根于社会活动,难免要应对纪念礼仪,并成为对公共身份与社会地位的宣示。肖像画的文化内涵触及通俗知识与文学神话的各个层次,不但牵涉了明确的画像与表现理论,还与关于自我的含蓄观念密切相关”。8Richard Vinograd,Boundaries of the Self:Chinese Portraits,1600-1900,Cambridge University Press,1992,p.1.祝寿屏风实际上属于纪念仪式的一部分,在很大程度上带有公开展示的性质,如果画中人物可以视为现实中接受祝福者的替身,那么就很可能将像主植入了一个纯属虚构或者相对真实的空间之中,从而使得画内画外的情景形成强烈的呼应(当然,如果屏风表现的是纯粹的文学故事,比如《三国演义》《水浒传》一类,则另当别论)。设想如果弗利尔屏风是献给一位贵妇人的寿礼,那么画中的人物很可能就会被视为指代着现实中的主人。

实际上,周氏论文所列入《汉宫春晓》系列的,还包括大都会美术馆收藏的一件康熙二十八年(1689)屏风《人物楼阁》。“这件屏风装饰题材也是楼、阁、亭、台但是人物不再以仕女为主角已改为男士。男主人坐于正厅中央,左右男宾陪侍,观赏二女子舞蹈,左右女乐师伴奏。这件屏风上的仕女已退居后厅。构图采斜角俯瞰式。为表现深深庭院,构图安排由屏风右下角往左上方发展。采横斜式的布局。由大门进入到后厅共有五进。每一进以围墙区隔。每进间隔有限。在这一进一进有限的空间里安插各类活动。”9周功鑫撰,〈荷兰国家博物馆藏中国款彩汉宫春晓六曲屏风之研究——中国漆工艺西传初探〉,第647页。果然,背后的序文开篇就是“奉祝大邑侯即豸史埜翁白老先生荣寿序”。然而,将这件屏风也纳入《汉宫春晓》的系列却显得不是很有必要。因为除了《汉宫春晓》外,康熙年间以来的祝寿屏风中还发展出其它几个重要题材与母题。其中同样以“人物楼阁”为典型特征的,就包括影响颇巨的《郭子仪祝寿》系列。

在康熙十二年(1673)一件款彩寿屏中,画面中依然展现了雕梁画栋中的几组仕女,但她们的活动空间不再充斥着整个画面,而是作为家眷伴随着三三两两的孩童身处于作为后花园的庭院之中,唯一占据画面中央的一组美人则是弹着琵琶、歌舞娱人的乐伎。正厅中端坐着一位红袍美髯、气度轩昂的贵人,陪伴他周围的是身着朝服的一众官宦,他们共同欣赏着庭下的歌舞。在正厅对面的桥廊上则侍立着几位身着铠甲的武将。画面上虽无题款,但是右边花园门上的三个篆书大字“汾阳府”却起到了标题的作用。屏风的背面果然有一篇寿序,写明了寿星翁的名字以及一众拜寿者的姓名与头衔。10屏风为海外私人收藏,图片见W.De Kesel and Greet Dhont,Coromandel Lacquer Screens,Art Media Resources,2002,P.33。以巴黎卢芹斋收藏的另一件康熙款彩寿屏为例,虽然画面中没有“汾阳府”的字样,但是府邸门口的两杆“帅”字大旗,旗杆旁边两座唢呐迎客的小亭,前往拜寿的官员,庭前伺立的武士等等也都具备了与这一题材的相关性。11图见Coromandel Lacquer Screens,P.40。总之,这一类型的画面布置几乎成了清代祝寿屏风中最具代表性的基本模式,不管是清初的款彩屏风还是中后期潮汕的金漆屏风。从目前存世的祝寿漆屏风看来,《郭子仪拜寿》的传统模式一直延续到民国时期,即便今天的艺人对这一图像构成也并不陌生。研究者统计了超过100件的此类人物楼阁图,其中有65件背面附有序文,从这些序文中常常可以推究出画面大概的主题。12Ibid.,P.34.这实际上也就往往暗示了主角对于画中人物的各种扮演。

正如民国年间的“文明大鼓”所唱的,“太师郭爷叫丫环。将古画挂在寿堂上。请过文武。把画观。众人闻言不怠慢。一个个顶冠束带把袍穿。众文武近前齐闪目。果然是水墨丹青在上边。上画着八仙来庆寿。下画着五岳来朝天。寿星老就在中间坐。仙鹤梅鹿在两边。上画着一座宝度池。下画着鲤鱼来卧莲。众人观罢齐喝彩”。13《文明大鼓书词·郭子仪上寿》,北平打磨厂学古堂印行,第4页。这说的是在郭子仪庆贺生日时,有两位仙童送来的一幅画。其本身也就构成了清代寿屏的另一个重要题材——群仙贺寿。伦敦的维多利亚与阿尔伯特美术馆就收藏有一件17世纪早期的《群仙祝寿》款彩屏风。这件屏风所表现的正是包括“八仙”等神仙从四面八方赶来为画面中间的寿星祝寿的场景。14有学者认为“这一奢华的十二扇屏风表现了各路神仙齐来为仙尊太上老君祝寿的场景,在卷轴画中必定也有同样风格的作品”,从“文明大鼓书词”来看,确实这是庆寿场合中重要的卷轴画题材,但无论从书词还是从屏风正中那位神仙的相貌特征来看,接受庆贺的都不应该是太上老君。柯律格著、黄晓娟译,《明代的图像与视觉性》,北京大学出版社,2011年,第68页。关于这些问题,下文还有论及。作为这一主题的一个要素,通常涉及到中国古代关于海上仙岛——蓬莱、瀛洲、方壶的传说。而八仙过海各显神通的故事,据说就发生在这里。因而在这件维多利亚屏风中,我们见到的也正是以一个海岛为中心的场景。有趣的是,《郭子仪祝寿》的图像(或者某种程度上《汉宫春晓》的图像)有时也与仙岛的图像结合起来。拍卖市场上曾出现过这样一件款彩屏风,其中心图像也是一座华丽的殿堂,匾额上题有“瑶池宝阁”四字,内中坐着几位神仙(占主要位置的三位疑为福禄寿三仙),这实际上已经糅合了民间祝寿故事的几个要素,正如《西游记》第二十六回中孙悟空毁坏了人参果树,首先想到的就是到海上长寿之乡去寻找起死回生之方,他“急纵筋斗云,别了五庄观,径上东洋大海。在半空中,快如掣电,疾如流星,早到蓬莱仙境。按云头,仔细观看,真个好去处!有诗为证,诗曰:大地仙乡列圣曹,蓬莱分合镇波涛。瑶台影蘸天心冷,巨阙光浮海面高。五色烟霞含玉籁,九霄星月射金鳌。西池王母常来此,奉祝三仙几次桃”15吴承恩著、黄肃秋注释,《西游记》,人民文学出版社,2005年,第312页。,他迎面遇见的正是松荫下围棋的福禄寿三仙。的确是“有诗为证”,海面上骤然浮起了堂皇的巨阙,在这件屏风中,以三仙为主,而其他的图像构成则与《群仙祝寿》相似,各路仙人正从四面八方赶往中间的这座建筑——其中也包括从海上赶来的神仙。

二

有了以上对于款彩屏风中心图像的基本认识,现在让我们来具体看一下这件南澳总兵祝寿屏风的独特之处到底在于哪些方面。毫无疑问,对于一般观者而言,这件款彩屏风最引人注目之处,就在于画面右方的那座“人物楼阁”。然而这并不是一座富丽堂皇的大宅,无论是与《汉宫春晓》中的宫殿还是与郭子仪的汾阳府比起来,都实在是微不足道——不仅与鳞次栉比一词了不相涉,这座府邸甚至比不上一般的大户人家,似乎只有两进,前面是用于办公会客的区域,后面还有一个相当狭窄的私人空间。不过,观者很快就会注意到,麻雀虽小五脏俱全,这座小小的院落门口既然也有两杆“帅”字大旗迎风飞舞,并且与郭子仪的汾阳府一样在旗杆旁边还有两处迎客的门亭,门口也照样有石狮子与侍卫把门。进了府门,庭院里同样漫步着象征吉祥长寿的仙鹤与梅花鹿,同样有两列军士立于庭前,两边厢房里也有三五仕女演奏音乐。不过气氛却感觉严肃了许多,仿佛提醒我们这并非一个夜夜笙歌、声色犬马的场合,而是一个充满了刀光剑影的兵营。总兵大人俨然身处公堂之上,正襟危坐、不苟言笑,不像是在接受众人的祝寿,倒像是正在审理一桩重要案件。面对这样的场景,我们隐约可以听到衙役们敲打着水火棍,大声吆喝着“威武”之声。

造成这种氛围的因素有很多,其中很重要的一个就是画面上的人物都身着清代服饰,也即现实生活中的行头,高高在上的总兵周鸿升也头戴凉帽,身穿大红官袍。总兵在清朝的官制中属于二品官阶,与大部分其它级别一样有专门的朝服、蟒袍、补服、常服袍、行褂、行袍、雨衣等等;各级的帽子都分别有冬天戴的暖帽与夏天戴的凉帽两大类,以不同的顶子区别各种官阶。周鸿升头戴凉帽,可知祝寿之日正在夏季,正如序文所言,“孟夏中浣六日,为公揽揆之辰”。不仅如此,他身上所穿的红袍也表明了当时的季节特征。这件长袍上面并没有特别的花饰,也没有标示其级别的“补子”,应当属于常服袍,一般情况下清朝的官员还需要在长袍外再套上一件外褂,但若是在“免褂期”也就是一年中的三伏天则可不必蹈矩。屏风中的周总兵显然正处于免褂期内。这种常服袍属于日常穿着的长袍,其颜色可以自行选择。周鸿升选择了红色长袍,或许与庆寿场合有一定联系,但是红袍本身似乎也有提升品位的作用,因为在朝廷规定的“雨衣”中,“惟皇帝用黄色油绸,皇子下至文武一品、各省巡抚用红色,余用青色”,在多雨的南方穿着红色长袍对于这位总兵来说也许可算是在礼制的允许下所能达到的最高级别了。16关于清朝服制,参见周锡保著,《中国古代服饰史》,中国戏剧出版社,1991年,第456―459页。

众所周知,满清入主中原之后多次逼行剃发易服之令。入侵者最初规定军人必须实行剃发,在攻占南京之后进一步将这条法令推广到所有百姓身上,将此视为一种精神上的征服,从而也导致数以万计的士人与民众为了坚持明朝的发式而抛弃性命。17可参见《洪业》第八章,〈江南的抵抗运动〉。[美]魏斐德著,陈苏镇、薄小莹等译,《洪业——清朝开国史》,江苏人民出版社,2008年,第423页。同时,满清统治者从一开始就拒绝服饰上的汉化,认为这样将会影响部队的战斗力,也会引起精神上的懈怠,如清太宗就指出:“若废骑射,宽衣大袖,待他人割肉而后食,与尚左手之人何以异耶!”18《太宗实录》卷三十二,见《清实录》,第二册,中华书局,1985年,第404页。这种带有鲜明满族特色的发式与服饰作为清代统治者的祖训坚持下来,一直到20世纪初年,成为了另一场革命的对象,由此可见这种外形上的包装在整个清代的现实含义。

现在,摆在周鸿升及其屏风设计者面前的正是这两套可供选择的图像传统。一方面,《汉宫春晓》与《郭子仪庆寿》,再加上《群仙祝寿》等图像已经提供了现成的模板,他们完全可以省心省力地套用这些来自古代和戏台的建筑与服饰,把自己想象成如同郭子仪一般功成名就,福禄寿三全的活神仙,既吉祥喜庆,又安全可靠,不至于无端去冒任何“文字狱”的危险。另一方面,这位曾跟随康熙皇帝远征西北,因战功获得人君赐袍的武将,想必也很为自己的一身衣袍而自豪,他或许并不愿意完全将自己置于一个完全虚构的空间里,而希望借此显露出自身的独一无二之处。因此,我们在这件南澳总兵祝寿屏风中所见到的是这样一幅图画:它遵从当时祝寿屏风的一般习俗,从中借用了不少图像母题,比如四边的装饰、引人注目的建筑以及旗帜、门亭等最常见的构成要素;同时它又不满足于习俗,而是充分意识到表现现实世界的重要意义。

正如前文所述,这件屏风中的府邸比起那些一味以豪华为能事的“汉宫”或“汾阳府”来实在朴素得微不足道,令人疑心这位二品武官是何等谦卑。然而这却在很大程度上是一座“真实”的历史建筑,具有一定的象征意义。据地方史记载,“总镇府署居城正中,万历四年副总兵晏继芳建。二十八年地震倾圮,副总兵郑惟藩改建于金山之麓,凿山填土工费难成。副总兵黄岗从众议,因于旧址而重新焉。四十七年坏,副总兵何斌臣修。国朝康熙二十四年总兵杨嘉瑞建”;“镇府后楼”同样始建于万历年间,而且“当建楼时,形家云为南澳兵民造福之地”。19[清]齐翀编,《(乾隆)南澳志》卷三,乾隆四十八年刻本,叶33―34。《南澳志》的撰修者在介绍总兵府之前还没有忘记强调:“今天下自督抚至于丞倅皆有堂皇以为临民出治之所,曰衙曰廨,听断于此。布群黎百姓所具瞻也。而界以中霤,为川堂,为燕寝,即《诗》所谓‘委蛇委蛇,退食自公’也。”20同注19,卷三,叶33。可见这座府邸对于在位者的重要性,甚至因为“后楼”极佳的风水意义,屏风中的图像尽管省略了其它很多建筑,但却没有将其遗忘。并且,当观者的眼光从大堂上危坐的总兵扩展到总兵府,再进一步扩展到府邸外围的附属建筑的话,就会猛然发现这位总兵大人绝非像我们第一印象中那般低调——这座总兵府不仅是占据了深澳古城最核心的位置,而且几乎膨胀到塞满了这座小城,府邸的围墙与城墙之间只留下了一个圆圈状的狭窄空间,其间只是稀稀落落点缀着几处必要的建筑,这些建筑包括兵营、城隍庙、关帝庙等极富象征性的地点。同样的道理,这座深澳古城也几乎完全填满了其所在的整个岛屿,似乎出了城门就将近于没有任何陆地上的活动空间。与今天经过准确测量的南澳地图相比,我们可以看出其间的巨大差异,这显然出于一种夸张的手法。即便与当时可能看到的南澳地方志上的地图相比,其夸张的程度也是显而易见的。在这样一组“同心圆”中,周总兵显然成为了整个南澳岛的中心,他就像是一尊神祇一般端坐在他的府邸之中,监控着他所掌握的这一方面水土——我们可以注意到在他身后,总兵府的后方赫然正是一座城隍庙。

有关这座城池以及总兵府的情况,根据地方志记载:

南澳城,明万历四年丙子副总兵晏继芳建,坐南朝北,高二丈二尺,皆甃以石。濠深八尺。门四,东曰朝旭,西曰扬威,南曰金城,因傍金山,不开。北曰候潮。十一年癸未副总兵于嵩修。二十八年庚子圮。总兵郑惟藩重修,增建四楼。四十八年庚申复圮。总兵何斌臣重修,改其匾,东曰泰始,西曰绥定,南曰安澜,门仍其旧,不开。北曰锁钥。明亡,海寇郑成功以其党陈豹、杨金木、杜辉先后踞之。康熙三年,杜辉降,尽迁其民内附。城遂堕。二十三年癸亥台湾荡平。二十四年乙丑厦門总兵杨嘉瑞奉命移镇,先建营房屯住官兵,三十四年乙亥四月就旧址建城,至三十九年庚辰九月竣工。高二丈二尺,厚六尺,围六百一十九丈,西北三百一十九丈属闽,东南三百丈属粤。建门三,北曰观澜,西曰望霞,东曰迎紫,南仍旧不设门……21同注19,卷三,叶31―32。

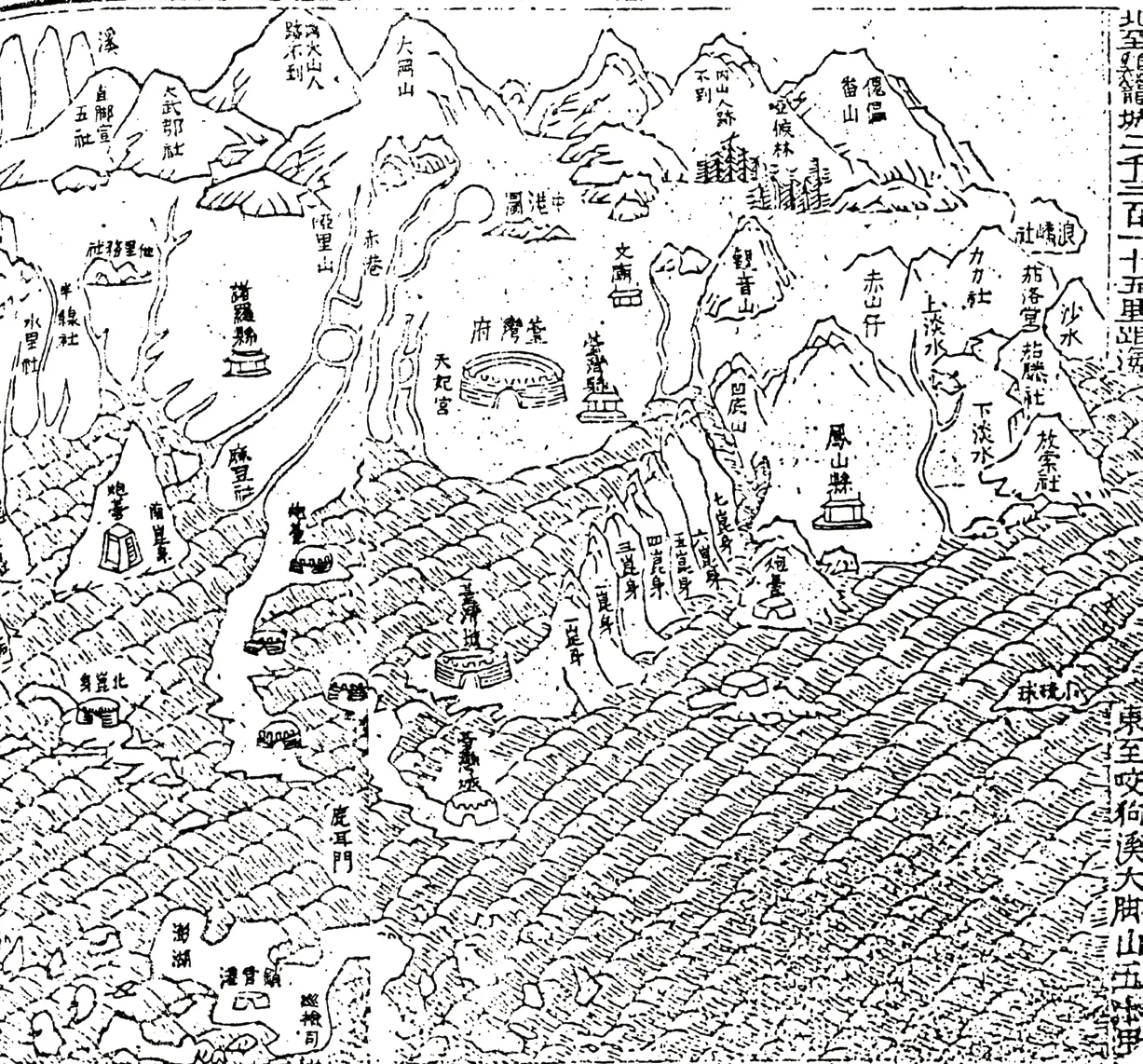

从这段记载中我们可以得到许多重要信息。首先,综合地图来看这座城应该有两个鲜明特点,即坐南朝北,南门设而不开。从我们眼前这件南澳总兵祝寿屏风来看,这座南澳城的确是“坐南朝北”,并且确实只开放三个城门,其南门形状犹在,但实际上因为紧靠着金山,这座城门完全为山体挡住,并没有实际功能。可见屏风中的图像所展现的正是现实中的南澳城,而南门的不开更加证明了这种刻意的设计,因为山形的影响,这四座城门并非完全呈对称分布,而是东、北、西三个城门都挤在了北边这个半圈区,而金山则几乎将南半圈完全环抱在内,对照乾隆年间的南澳地图,这一特点显露无疑。增加这一真实性的,还有位于南门与西门之间,在山体间若隐若现的一座碉楼——雄镇关。有人考证此关始建于万历十三年(1585),后来同样由清朝杨嘉瑞重修。22陈光烈纂修,《南澳县志》,1945年。又见柯世伦撰,〈南澳雄镇关创建者及其年代考正〉,载《南澳文史》,第二辑,第33页。屏风的图像没有忘记画出这一关隘,正在于此关是控制南澳岛南边出海口的要塞,关系到南澳的安危存亡。

图4 《南澳志》中的南澳地图,大约制作于乾隆四十八年以前,广东省立中山图书馆

现在让我们再回过头来按图索骥,考察一番城内经过筛选简化的主要建筑,从而进一步印证该图像的特征与潜在的意味。《南澳志》记“公署”罗列了总兵府两边的营房,如“左营游击署在镇府左,右营游击署在镇府右,左营守备署在镇府左,右营守备署在镇府右……”23同注19,卷三,叶37。。这是乾隆年间所记总兵府两边部署共十七处,我们无法确定这些部门在周鸿升总兵期间这些部门有多少就已经存在,但可以肯定的是这件屏风在总兵府两边各描绘了一处房署(各以一间为主,可能还统领着旁边较小的三两间),各有数名军士骑着马在门前的空隙上活动,应该是用于概括这些附属部门的,尽管为了表示其从属地位这些房屋都在很大程度上缩小了规模,但这对于总兵的职能来说却是不可或缺的。特别需要指出的是,在这里左右两营的区分特别明显,这是因为这座城在当时还有一个独一无二的特征,即分属于广东与福建。正如乾隆《潮州府志》(光绪十九年重刊本)卷三十二“南澳总兵”条记载:“本朝康熙二十二年癸亥郑克塽乞降,台湾荡平。二十四年乙丑,设水师总兵官一员,左右游击二员。左营属闽,右营属粤。”24[清]周硕勋修,《(乾隆)潮州府志》卷三十二,光绪十九年重刊本,叶72。南澳是陆地以外的区域,自来没有约定的归属权,而且对于海上航行的各路船只也很难由同一地方跟踪管辖,因而这种两地分管的办法也不失其合理之处。面对着屏风中坐南朝北的总兵府,刚好观者的左手边是福建,右手边是广东。如此看来,屏风图像中的两营分设的确有其更加深刻的标志性。

除了左右两营,屏风上的城池中还有寥寥可数的几处建筑,想必也都同样有其存在的必要。对照乾隆地图(图4)来看,可以从中读出许多文化历史信息,此处限于篇幅,先重点提及那座虚设的南门与总兵府之间的一处重要建筑,上面赫然有牌匾为“城隍庙”。从地图来看,城隍庙左右两边还应该分别有贤良庙和风神庙,但屏风的制作者却只留下中间的城隍庙,可见其重要性。

《南澳志》载城隍庙曰:

《春明梦余录》按《易》坎卦有曰:王公设险以守其国,盖以守其国而保其民人。传记谓其制自黄帝始,历代建国必有高城深隍。上以保障宗社朝廷,下以卫捍百官万姓。其所系甚重,其为功不小。故天下府州县皆有城隍庙之祭。世传五月十一日为神之诞辰。明洪武二年封监察司民威灵公,寻革,改称城隍之神。在文庙左。万历四年副总兵晏继芳建,三十一年副总兵黄岗建造中堂。康熙二十四年总兵杨嘉瑞重修。25同注19,卷七,叶1―2。

这段话基本上道出了明代初年朝廷提倡城隍信仰的初衷,朱元璋在登基次年就大封天下城隍,后来又撤消了这个神祇在人间的封号,仅以“城隍神”称之。一般认为,城隍信仰最初很可能是与城池的修建密切相关的,目前所知最早的城隍庙大概建于六朝时期,而当时城隍神已经常常被指认为某个神化了的历史人物。例如福州城隍庙始建极早,南宋《三山志》就有记载,历代的“庙记”却反映了其作为城隍庙的一些典型性,尤其是其作为南澳毗邻府治的一些可能存在的示范作用。明代王介《福州城隍庙碑》记载:“国家诞膺天命,抚有万方,考正祀典,著于令甲。城隍之祀自京师以达于天下……每春秋仲月,有司合祭于山川坛。有事于厉,则位主于中,镇群祀焉。初往官者,必先誓于神而后视篆。其誓神之语,祀厉之文,皆太祖手自裁定,倦倦之于礼乐幽明之治,盖欲神人合德以佑国庇民,垂于万世也。”26[清]徐景熹修,《(乾隆)福州府志》卷十四,上海书店出版社,2000年,第335页。明代以来的城隍神,构成了一个与人间官场相似的官僚体系,同样也具有从上到下的区域管辖权。因此,正如福建地区掌管闽台一带,福州府城隍庙同样也影响到包括南澳和台湾在内的广大区域。城隍神的存在,成为了现实生活中官僚系统的一个重要补充。

在图画中,城隍庙正位于总兵府的正后方,赫然成为南澳总兵“坚实的后盾”。的确,我们在许多方志中读到,地方官上任时必须要先到城隍庙报告,每年还必须向其作多次工作汇报。而城隍神所作出的回报,则是赋予地方长官不仅来自朝廷,还有来自于天上和阴间的精神力量,同时也为其免除一些后顾之忧,包括应对游荡的冤魂等等。从这个意义上讲,总兵府与城隍庙之间具有了类似于“双簧”的关系,一阴一阳共同镇守着这一片海疆。另一方面,那些制作屏风为总兵贺寿的人们,或许也借此体现了民间对于城隍庙的种种寄托,他们将城隍庙视为一个可以寄托民意的地方,也有意无意地将城隍神看作一种监督力量。

三

在上文中我试图从南澳岛的核心,也即周鸿升本人开始,考察了总兵府以及南澳城,讨论了这些画面要素与同时期其它款彩屏风之间的联系,尤其是它与当时正在形成的图像模式之间的差异。大胆一点说,这件南澳屏风是我所见所闻的所有款彩屏风中最独具一格的一件。当我们把视野进一步扩大,这位周总兵所管辖的海域便豁然展现在观者的面前,而其更加与众不同的特征也随之展开。

在南澳总兵寿屏上,海域占据了一半的画面,体现了各方志所言,南澳乃东南一“飘零海岛”的特征。正如上文所提及的,南澳分属闽粤两省管辖,在总兵府的两边分别设置有两地兵营,左边为福建,右边为广东,可以说南澳正处在两省交界的海域上,关系到当时的军事、治安、贸易等一系列问题。台北藏有《海疆图》一册,绘制年代不详,但大致可断为清初。27[清]俞正燮撰,《清初海疆图说》,见《台湾文献丛刊》第155种,台湾银行印刷所,1962年,第1页。其中〈天下海疆总论〉一篇云:“天下形势至大、至广,岂能备述。只观何事,当辑何要。如今日之议水师者,则以水师为主,而陆地为客矣。故于东南皆水乡之处,不得不详而言之。如东南之海角,莫甚于南澳。故从南澳起,遵照‘总图’之例由东而西:过潮、惠……又如南澳为闽、粤交界之区,遵照海图由南而北:历铜山、金、夏、湄洲、南日、海坛、南筊、烽火营而至浙江北关交界,故将外海之澎湖、台湾附记于后。”28同注27,第5页。这段文字清楚地以南澳为出发点,介绍了通往福建和广东的两条海疆路线。从屏风上所描绘的南澳岛来看,其右边几乎没有留下多余的空位,只是通过若干船只以及山石边缘暗示出广东海域的存在;反之,在南澳岛的左方却呈现出一片广阔的汪洋大海,以及耸峙在海面上的大小岛屿。这是一个有趣的问题。由南澳经福建,一直到浙江的海岸线及沿岸岛屿,在这部图册中皆有较为可靠的描绘,然而当我将这些图画拼合起来与屏风画面对照时,却见不到任何形状相似的岛屿,可见屏风左方所描绘的海域并非纯粹指福建沿海;换句话说,屏风所描绘的路线,并非由南澳出发径直向北。29这里涉及到复杂的图文互释以及制图问题,屏风左方的岛屿尽管在形状上无法匹配,但在榜题上却混淆了地理位置,篇幅所限,兹不赘述,当另拟专文探讨。如果我们注意到方志中所载坐南朝北的总兵府在屏风中是略朝向左方坐落的话,则可以确认屏风中所描绘的海域正处于南澳岛的东北方向。这个方位所指的,正是台湾,这个康熙年间中国地图上的重要成员;而南澳屏风最左方的那一组岛屿,正是康熙年间台湾地区在地图上的典型形状。

地图的朝向是一个饱含意识形态的问题,以早期台湾地图为例,我们所看到的多为上北下南和上东下西两种朝向,但也存在着上西下东的早期案例。例如,葡萄牙人大约1550年所绘的《亚洲地区的中国》[China Regio Asiae]、1592年的《中国新图》[China-Chinae olim Sinarum Regionis]30林惠娟、许嘉赞著,《台湾地图一百年绘制与典藏发展史》,南天书局,2011年,彩图1、彩图2。等图皆为上西下东,大概正是出于在海上观察中国的视角。不过,当葡萄牙人和西班牙人的地图越来越聚焦于台湾地区时,我们发现急于寻找远东落脚点的他们,从一开始对于台湾形状的认识也存在着许多误会。比如,在亚伯拉罕·奥特柳斯[Abraham Ortelius]绘于1601年的《东印度群岛》[Indiae Orientalis Insularumque Adiacentium Typus]、约多库斯·洪迪厄斯[Jodocus Hondius]绘于1609年的《中国地图》[China]中台湾都与冲绳、小琉球等混淆在一起;在1630年威廉·布劳[Willem Blaeu]的《亚洲新图》[Asia Noviter Delineata]、1632年的《中华帝国图》[The Kingdome of China]31同注30,彩图2、彩图3、彩图4。中台湾也被呈现为三个小岛。荷兰人是从1624年开始占据台湾的,因而比起其他欧洲人,他们在此后绘制的中国地图中自然对台湾的地理形状有更加客观的把握。这一时期,荷兰开始在东南亚海上活跃起来,与葡萄牙、西班牙、英国等国展开竞争,他们为了争夺与中国的贸易权,先于澎湖列岛建立据点,随后由于明朝的不满,才于1624年将据点拆除移建到大员(又称安平岛),在此建立热兰遮城,后来又在台江对岸建“红毛楼”,设普罗民遮城。定居大员之后,荷兰人即凭借他们航海绘图的经验绘制了测绘点较为准确的当地地图。现今荷兰海牙档案馆还藏有1624至1625年所绘《安平海图》,“图中绘有北线尾岛及大员岛,并标示热兰遮城及荷兰商馆位置,谅系后来所记注的。况该图未绘方位的子午标,亦未绘记比例尺,但绘有经纬度(未记注分度数)及方向线,所以方位藉可以明瞭”。32卢嘉兴著,《鹿耳门地理演变考》,台湾商务印书馆,1965年,第6―7页。值得注意的是,这幅可以称之为荷兰占据台湾后最早绘制的地图,清楚地展现出当时台湾最具有典型性或象征性的地理形状特征,我们将在随后集中探讨这一要点。到了1636年,荷兰著名制图师扬·扬松[Jan Jansson]所绘制的《中国地图》[China Veteribus Sinarum Regio nunc Incolis Tame dicta]33同注30,彩图4。终于将台湾全岛的形状比较准确地展现出来。

如果说《安平海图》过于模糊,难以辨别局部特征的话,荷兰人J.范·布拉姆[J.van Braam]绘于1726年的《福尔摩沙岛及澎湖群岛图》[Kaart van het eyland Formosa en de eylanden van Piscadores]34同注30,彩图6。则同样呈现为上东下西的朝向,并且同样突出了台湾府所在地的地理特征。只不过,在清朝政府收复台湾的四十三年后绘制的这幅地图,固然显示了荷兰人制图技术的持续提高,或许反过来受到此前四十年间中国制图某些特征的影响,也未可知。原来,明朝覆灭之后,东南武装力量郑成功于1661年进军台湾,将荷兰人驱逐出岛,到了康熙二十二年(1683)清政府出兵收复台湾,在普罗民遮城的所在地设立台湾府,从此进入了台湾的“一府三县”时期,台湾府的所在地自然也就成为了康熙年间台湾地图的表现对象。

当年郑成功攻克台湾的关键之一,在于绕开了荷兰人重兵把守的热兰遮城要塞(也即安平城),从鹿耳门进入了台江海域,占领了普罗民遮城(也即赤崁城,又因其典型建筑而常常被标识为“赤崁楼”或“红毛楼”),继而再掉头进攻安平城,将荷兰人驱逐出台湾地区。根据学者研究,“到荷兰人据台后绘制的海图和地图,始有绘记其位置及名称。盖自郑成功由该隙口进入台岛后,该隙口港道逐渐经潮流濬深成为良好港道,同时安平岛——原称大员——原有港口(即大员港),因受漂沙淤塞,遂使鹿耳门变成入台第一港口,且成郡城的咽喉要冲,而为兵家必争的重地”。35同注32,第2页。有趣的是,鹿耳门作为出入台湾的交通要道,是在明末清初才开始的,而延续的时间却也仅有两百年的光景,由于“台岛沿海沙洲受本岛特性的倾斜度大、河流湍急、地质松软、雨量不均、颱洪暴烈等影响”,再加上太平洋海水面的变动,台湾的海岸线不断向西延伸,到了道光三年(1823),由于洪水的冲击,鹿耳门最终走向荒废,而这使得台湾府所在地失去了地理上的军事与交通优势,从而导致整个台湾重心的北移。36同注32,第2―3页。正因为如此,鹿耳门以及安平的所在地鲲身就在清代初期,特别是康熙年间达到了极盛时期,而此处也就成为了早期台湾地图最具有典型特征的区域,成为了台湾地区的象征。

图5 台湾府地图,大约制作于康熙二十三年,见郑开极等编撰,《福建通志》

清朝收复台湾之后,自然需要制作新的台湾地图,而郑开极等编纂的《福建通志》中的《台湾府三县图》就是当时最典型的范例。这幅图制作于康熙二十三年(1684),也即收复台湾后的一年,学者认为其“为清代最早的一幅台湾全图,系于《福建通志》成稿之后,匆忙补入初领的台湾府部分所绘之图,使得本图在各方面均感粗糙,内容更是知见的清代台湾全图中,最为简略者。本图采自海上透视陆地的‘横轴式’绘法,反映清廷领台之初,即习于以海上形势的角度来认知台湾”37夏黎明著,《清代台湾地图演变史:兼论一个绘图典范的转移过程》,知书房出版社,1996年,第77页。。从图中来看,台湾地区的确被归结为“一府三县”,位居正中央的是“台湾府”以及紧挨着的“台湾县”,左边(即北部)是“诸罗县”,右边(即南边)是“凤山县”,这“一府三县”以外的地区则常常被地图所忽略不计。尤为引人注目的是,这幅上东下西的地图已经明明白白地展示出当时台湾地图最重要的特征——七鲲身连接着“台湾城”,与北边的条状岛屿形成合围,像左右两臂一般环抱着台江海面。虽然描绘略显粗糙,但是安平岛上的碉楼、条形岛上散布的“炮台”以及台江对岸的“台湾府”都已经历历在目;尤为值得注意的是图中还在安平岛北边两处条状岛链之间标出了重要入口,决定了台湾命运的“鹿耳门”(图5)。

图6 台湾府地图,大约制作于康熙三十五年以前,见高拱乾等编撰,《台湾府志》

到了康熙三十五年,台湾地图的描绘明确了许多。在高拱乾《台湾府志》卷首就有一幅“台湾府总图”(图6)。学者认为这是“台湾本地官修志书中的第一幅全图,也是清初台湾本地最重要的一幅地图。采传统中国山水画法,府治附近的平原和海岸,特别地放大而详尽。本图范围仅包括当时的‘前山’,内容上则以‘社’和海岸港口的形势,较为详实”38同注37,第11页。。此图与康熙二十三年“台湾府三县图”在布局上大致相同,都是以台湾府为中心,将台湾表现为一个背山面海的圆形岛屿,西边的两条沙石岛链如同双臂一般拥抱着台江海面,形成天然的屏障。最明显的差别,一是安平以北几处小岛的形状发生了变化,也没有再一一标注北边的炮台;另一个则是强调了台湾府旁边的一处西洋建筑——赤崁城。据乾隆地方志记载:“赤嵌楼在镇北坊,明万历末荷兰所筑,背山面海,与安平镇赤嵌城对峙。以糖水糯汁捣蜃灰,叠砖为垣,坚埒于石。周方四十五丈三尺,无雉堞,南北两隅了亭挺出,仅容一人站立。灰饰精致,楼高凡三丈六尺有奇,雕栏凌空,轩豁四达,其下砖砌,如岩洞曲折宏邃。右后穴窖,左后浚井,前门外左复浚一井。门额有红毛字四,精铁铸成,莫能辨。因先是潮水直达楼下,闽人谓水涯高处为墈,仄声,讹作嵌,平声。而台地所用砖瓦皆赤色,朝曦夕照,若虹吐,若霞蒸,故与安平城俱称‘赤嵌’。又以筑自荷兰,亦名‘红毛楼’。伪郑贮火药军器于此,入版图后因之。道标拨兵看守司启闭。康熙六十年(1721)台变,门遂不扃。贼取门额铁字以制器。频年地震,屋宇倾尽,四壁陡立,惟周垣坚好如故。乾隆十五年(1750),知县鲁鼎梅移建县署于其右,因严扃鐍,岁时则洒扫,俾邑人士览胜焉。”39[清]鲁鼎梅修,[清]王必昌纂,《(乾隆)重修台湾县志》卷十五,乾隆十七年刊本,叶1―2。因此,可以说这座“红毛楼”也就成为了康熙年间台湾府的一个象征性建筑,不仅具有地理特征,还标志着对于荷兰人的战绩,而在此楼坍塌之后这一地标也就理应不复显眼了。这就与南澳屏风上所表现的“台湾岛”具有了更为接近的图像与精神特征。

除了这两幅地图之外,据称为《台海使槎录》作者黄叔璥制作于康熙四十三年(1704)以前的一件彩绘绢本《黄叔璥台湾番社图》,也具备了当时台湾地图的典型特征。从彩色图画以及注重画面情趣的角度而言,这幅地图则更接近于屏风上的图像。总之,上述三幅地图与周鸿升的祝寿屏风,大概都出自一个相同的年代与环境之中。与上述几幅图画形成鲜明对照的是,嘉庆以后的台湾地图,几乎再也没有强调鹿耳门的地理特征。因为泥沙淤积以及海水潮汐的变化,这一地区在短短的一百年间不断发生着变化,以至于很多地点(特别是关键的鹿耳门)在地图上持续发生位移,这不应该简单归咎于地图绘制的水平所限,还应该注意到当时沧田桑海的地理变化。而台湾地图“历时”演变过程中的一帧“快照”恰恰就记录在这件屏风之上。

四

史书中多次讲述了宋代君臣聚集在当时的地图档案馆讨论战局的情形。40[宋]李焘撰,《续资治通鉴长编》卷四十九,中华书局,1979年,第1078页。众所周知,北宋初期太宗、真宗等都对于偏安一隅心存不甘,在面对地图时这种收复领土的使命感又得到进一步的加强。到了南宋时期,据说第二位皇帝宋孝宗曾经令人制作金漆大屏风,置于座后,其上“分画诸道,各列监司郡守为两行,以黄签标识职位姓名。上指示洪适等曰:‘朕新作此屏,其背是《华夷图》,甚便观览,卿等于都堂亦可依此”41[宋]王应麟纂,《玉海》卷九十一,江苏古籍出版社、上海书店,1987年,第1662页。。研究地图史的当代学者认为这幅《华夷图》正是一幅绘于屏风上的地图,“说明宋孝宗皇帝对地图比较重视,遇事可以随时在自己宝座背后的屏风上查看山川险要及各郡守的情况,也说明宋代绘制地图注意到美观与实用的结合”42卢良志著,《中国地图学史》,测绘科学出版社,1984年,第84页。。从这个例子可以看到,宋代已经明确出现了绘制国内政区地图的漆屏风,并且很可能上行下效,在大江南北的地方官员中流传颇为广泛。

时间来到康乾盛世,这个新帝国开疆拓土的大时代。雄才大略的康熙皇帝先后诛杀鳌拜、荡灭三藩、平定台湾、驱逐沙俄、亲征漠北,逐步确定了大清帝国的广袤版图。这一场场沙场决胜无不需要借助地图运筹帷幄,而这一系列马上和船上所征服的疆域最终也都需要由地图和文字确认其合法性,于是自康熙十一年(开始平定三藩的战役),朝廷就酝酿起了编撰绘制《大清一统志》的计划,到了康熙二十五年(1686,与沙俄签定北方界线,在海上平定台湾之后),这一计划正式展开,康熙皇帝就此“谕《一统志》总裁”,明确指示“朕惟古帝王宅中图治,总览万方,因天文以纪星野,因地利以兆疆域……务求搜采阂博,体例精详,厄塞山川,风土人物,职掌可经,画地成图”43同注2,第342―343页。。到了康熙四十七年(1708),朝廷又开始重用西洋传教士,在全国各地进行实地测量,绘制更加精确与规范的《康熙皇舆全览图》。《清史稿》何国宗传记涉及此事:

五十八年,图成,为全图一,离合凡三十二帧,别为分省图,省各一帧。命蒋廷锡示群臣,谕曰:“朕费三十余年心力,始得告成。山脉水道,俱与《禹贡》合。尔以此与九卿详阅,如有不合处,九卿有知者,举出奏明。”乃镌以铜版,藏内府。44[清]赵尔巽等撰,《清史稿》卷七十,中华书局,1977年,第10185―10186页。

按照康熙自谓“朕费三十余年心力,始得告成”,从康熙五十八年(1719)倒推三十余年,刚好是平定台湾之后开始大规模制作地图的时候。我们的主人公周鸿升则正是在这个时候效命于朝廷,并且在康熙亲征噶尔丹期间随军北伐并立下战功。在这种情况下,我们可以想象军帐中的军事地图如何给这位血气方刚的战士留下深刻的印象;身处于这样一个开疆拓土,不断以地图确立权威的大时代,这位将官在奔赴东南海角担当南澳第二任总兵时,将海上疆域作为自己的祝寿图像,并在另一面用文字记载自己在北方的军功,其中的涵义大概不可谓不深。

更有意思的是,许多涉及郑成功驱逐荷兰人的文献,都会提及一个关键人物,如《台湾图说》云:“己亥,郑成功自江南丧败,其势日蹙,孤单厦门,图退步地。适红夷甲螺何斌负夷债逃厦,诱其进取台湾。从鹿耳门曲折盘旋,沙浮水浅,非善水者不得渡。时郑舟至,鹿耳水忽涨十余丈,巨舰纵横毕入;岂天假手于郑,以式廓我朝无外之疆域也?”45同注27,第97页。这个人就是何斌(或曰何廷斌),正是他在郑成功危难之时向其献策攻取台湾。另有一些文献则更清楚地指出郑成功之所以能够从鹿耳门顺利进入,正是由于何斌所进献的地图:

十五年辛丑(1661)正月,藩驾驻思明州。传令大修船只,听令出征。集诸将密议论曰:“……前年何廷斌所进台湾一图,田园万顷,沃野千里,饷税数十万,造船制器,吾民鳞集,所优为者。近为红夷占据,城中夷夥,不上千人,攻之可垂手得者。我欲平克台湾,以为根本之地,安顿将领家眷,然后东征西讨,无内顾之忧,并可生聚教训也。”……二月藩提师札金门城,侯理船只,进平台湾……四月初一日黎明,藩坐驾船及至台湾外沙线,各船鱼贯络绎亦至。辰时天亮,即到鹿耳门线外,本藩随下小哨,繇鹿耳门先登岸,踏勘营地。午后,大䑸船齐进鹿耳門。先时此港颇浅,大船俱无出入,是日水涨数尺,我舟极大者亦无□□,□天意默助也……46[清]杨英撰,《从征实录》,台湾银行,1958年,第184―186页。

这段文献戏剧化地描写了郑成功的船队是如何利用海水涨潮的短暂时机进入台湾的,其中提到了何廷斌进献台湾地图,虽未言明这一地图对于鹿耳门水况的详细分析,但却提到“田园万顷,沃野千里,饷税数十万,造船制器,吾民鳞集,所优为者。近为红夷占据,城中夷夥,不上千人,攻之可垂手得者”47同注46,第184―185页。,已然透露重要军事信息。后来江日升撰《台湾外纪》,专列“何廷斌献策取台湾”一节,以小说的笔调记载了郑成功收复台湾的故事,进而强化了何廷斌地图的指导作用。48[清]江日升撰,《台湾外记》(第二册),台湾银行,1960年,第165―166、191、194―195页。

在这个故事中何斌(即何廷斌,实为荷兰人的中方代理人)因与荷兰人揆一王有隙,一早就在鹿耳门探测地形,绘制地图,未雨绸缪。后来果然在郑成功危难之时将地图献给他,并鼓动郑成功攻打台湾。当郑成功出兵抵达台湾时,何斌坐在船上,手捧地图指挥船队通过鹿耳门——在这里地图的神奇功能得到了极大的强调,就好像历史上的许多其它地图一样。《管子》中对地图的作用有一段经典的描述:“凡兵主者,必先审知地图。轘辕之险,滥车之水,名山、通谷、经川、陵陆、丘阜之所在,苴草、林木、蒲苇之所茂,道里之远近,城郭之大小,名邑、废邑、困植之地,必尽知之。地形之出入相错者,尽藏之。然后可以行军袭邑,举错之先后,不失地利,此地图之常也。”49[清]黎翔凤撰,《管子校注》,中华书局,2004年,第529页。这段话道尽了地图之于兵家的关键,足为鹿耳门一战的理论写照。更为妇孺皆知的是,《吕氏春秋·先识篇》记载:“夏太史令终古,出其图法,执而泣之。夏桀迷惑,暴乱愈甚,太史令终古乃出奔如商……殷内史向挚见纣之愈乱迷惑也,于是载其图法,出亡之周……晋太史屠黍见晋之乱也,见晋公之骄而无德义也,以其图法归周。”50王利器著,《吕氏春秋注疏》,巴蜀书社,2002年,第1784―1788页。一般认为这里所谓的“图法”就是指地图一类的图籍。于是司马迁在描写荆轲刺秦时也提到,荆轲要接近秦王必须带着樊於期的人头以及燕国督亢的地图作为觐见的契机,从而“图穷匕见”。无数例子表明,在古代中国地图之所以重要,固然是在于它能够相对准确地展现一个地区的地形地貌,为军事行动提供必要的向导;另一方面,地图也远远超过了这一指导功能,而具备了一系列的政治、社会与信仰因素,其中相当重要的一点即宣称了对某一地区的所有权或管辖权。

从这个角度看来,南澳总兵周鸿升与屏风制作者一起用自己的寿屏承载了东南海角的地图,可能还涉及到一些更具体的因素。

种种证据表明,康熙政府布兵台湾,其主要的意图并不在于台湾内地,而在于防备外国船舶在这片海域随意活动。为了达到这个目的,康熙朝廷不仅在台湾府设立总兵,也调整战略布防,在南澳屯以重兵,使其承担起协防台湾的重要职责。据当地学者介绍,南澳曾经出土一枚保存完好、边长10厘米的木质方印,上面刻有满汉文字“镇守福建台湾总兵官印”51柯世伦撰,〈峡岛兵缘——从历史文物看南澳与台湾的军事联系〉,见《南澳文史》,广东省南澳县政协文史委员会编印,1991年,第44页。。关于这一枚官印,论者猜测:“当康熙二十三年设福建台湾府的同时,把‘节制三镇,居中调度’的厦门镇总兵官杨嘉瑞调任当南澳镇总兵的时候,把一枚‘镇守福建台湾总兵官印’带到南澳来并非完全不可能的事;或在任间,总兵与同僚出巡各哨汛,互相参议防海军务,携印失落,也未可知。”52同注51,第48页。今天我们对这枚印章最初为谁所有的问题,只能全靠猜测,但是这一发现却在一定程度上可证明清代南澳与台湾在军事布防上的一体性。而这种一体性,正好形象地体现于第二任南澳总兵周鸿升的寿屏上。

这位周总兵,在南澳地方志上并没有留下太多的印迹,我们无从考证他当时镇守南澳、协防台湾的具体事迹。但是我们却可从他之后所发生的台湾动乱中审视他的职责。康熙六十年四月至六月间,八年前移民台湾的朱一贵自称明室后人,率众反抗台湾知府,迅速占领台湾府及所属凤山县、诸罗县,并策反把总杨泰,刺杀台湾总兵欧阳凯,致使台湾武官多有战死,文官则悉数逃亡澎湖。在这种情况下,南澳的协防就起到了至为关键的作用,平乱的主力正是南澳总兵蓝廷珍以及福建水师提督施世骠;而取胜的关键一战,恰好与郑成功收复台湾的故事如出一辙,兵发南澳的部队攻克鹿耳门,朱一贵随即土崩瓦解。与此相似的是,乾隆五十一年台湾林爽文再起叛乱,当时发兵平乱的主要有南澳总兵陆廷桂、高廉总兵梁朝桂以及福州将军恒瑞,而南澳的驰援部队所进攻的方向依然是鹿耳门。从这两次平乱战役可以一目了然,在清初以来的东南布防体系中,南澳与鹿耳门之间的呼应关系是一个重要的既定部署。本文寿屏主人周鸿升,正好处于郑成功驱逐荷兰人、施琅攻占台湾以及康熙六十年平乱的和平间隙,他并没有出兵鹿耳门的军事实践,但是从上文的分析中可以清楚地看到,对他来说南澳与鹿耳门之间的海面,必定是他的管辖或协防范围;从寿屏中我们可以看到在这一海面上布满了各式战船,这应当是这位总兵以及其寿屏的组织制作者的一种示威与宣告。

在康熙二十二年平定台湾之后,关于台湾乃至南澳的布防与任命必然在朝廷中成为一个热点问题,其中就包括总兵的人选难题——外地调来的官员不习水战与地方关系,而本地人却又容易形成山高皇帝远的小集团。南澳总兵的设立同样存在类似问题,从历任总兵的名单可以看出,康熙期间在选择这里的武官时特别谨慎,不敢轻易任用当地出身的人选,后来这一规矩的打破完全是后话了,至少周鸿升与他的前任就都是从外地调入。这当然也就为这些外地人造成了一个难题:尤其是在无法直接显示军事力量的和平年代,如何迅速确立自己的权威?

对于南澳第一任总兵杨嘉瑞来说,这个难题或许相对容易解决,因为他本人正是追随施琅平定台湾的一员猛将,是带着台海战役的辉煌就任南澳的,一切都显得自然而然。其简历大略为:康熙十三年(1674)任福建厦門左营游击,53《康熙龙门县志》卷九。“十九年二月总督姚启圣巡抚吴兴祚水师提督万正色、陆路提督杨捷平两岛,经遁台湾,二月十七日提督万正色疏留总兵官杨嘉瑞镇厦门”54《民国厦门市志》卷三。,康熙二十三年改驻南澚55《道光厦门志》卷十,道光十九年刊本。。而施琅在临终(康熙三十五年三月二十二日)写呈康熙皇帝的奏疏中,提议安排了自己子侄与部将的职务,其中就包括了杨嘉瑞:“至于南澳镇臣杨嘉瑞……俱经同臣征剿澎台,谋勇兼优,戮力血战……此数员皆系从征效力之人,臣不敢泯灭其功,仰冀皇上简拔先用。”56[清]施琅撰,〈君恩深重疏〉,载台湾史料集成编辑委员会编,《明清台湾档案汇编》,第二辑第九册,中华文化复兴运动总会,2006年,第179页。据乾隆《南澳志》载,“杨嘉瑞,字兴符,江西庐陵人,从提督施琅征台湾。事平,由厦门移镇南澳。时经兵燹之后,人民流散。嘉瑞筑营房以居兵士,招徕流民,抚绥安集,辟田亩,核赋税。城池、坛庙、衙署次第修举,镇静有为,兵民不扰。在澳十四年,人服其德”。57同注19,卷四,叶21。

另一方面,翻阅乾隆四十八年(1783)《南澳志》,我们可以发现其中名列“名宦祠”的官员:“在文庙启圣祠右祀觉罗满保、杨嘉瑞、黄龙、陈良弼、张天福、聂国翰、蓝廷珍、魏天锡、陈文禄、杨琳、潮州知府石文晟、徐慎、章士凤。”58同注19,卷六,叶1。也就是说,杨嘉瑞在南澳历史上占据了一个非常重要地位。同时,位于杨嘉瑞之前的觉罗满保虽然没有在南澳任职,并且在任的时间要晚于杨嘉瑞与周鸿升,但却是平定康熙六十年台湾叛乱时的最高统帅——浙闽总督,可见台湾协防在南澳地方名声中的关键作用,尽管觉罗满保后来因为隆科多、年羹尧案件的牵连,没有得到雍正皇帝更大的恩赐,但却仍然能够在并未实际就任的南澳得享供奉,越发可见台海战事对于南澳官民的巨大影响。59根据蓝鼎元以蓝廷珍名义于康熙六十年六月上呈的〈为檄台湾民人事〉,“浙闽总督觉罗满躬亲驻厦,督师讨贼”。见《明清台湾档案汇编》,第329页。觉罗满保与台湾及南澳的关系,据《清史稿》记载:“六十年,凤山民朱一贵为乱……满保疏闻,督兵趋厦门,值淫雨,乘竹兜从数骑行泥淖中。比至,籍丁壮剽悍能杀贼者悉充伍,严申军令,禁舟师毋登陆,民以不扰。淡水营守备陈策使诣厦门乞援,满保移会巡抚吕犹龙,遣兵自闽安渡淡水。未几,南澳镇总兵蓝廷珍率舟师至,满保命统水陆军,会提督施世骠於澎湖,剋期进剿。六月,世骠、廷珍攻鹿耳门,败贼安平镇,遂克台湾。”可见觉罗满保实为蓝廷珍、施世骠等人的统帅。觉罗满保后期事件,也可见《清史稿》记载:“雍正三年,卒官。遗疏言:“新任巡抚毛文铨未至,总督印信交福州将军宜兆熊署理,并留解任巡抚黄国材暂缓起程,如旧办事。”诏嘉其得体,下部议恤;时尚书隆科多获罪鞫讯,得满保餽金交通状,世宗谕责满保谄隆科多、年羹尧,命毋赐恤予谥。”见《清史稿》卷七十一,第10188―10189页。另外,在平定朱一贵一战中立下赫赫战功的蓝廷珍也榜上有名,而与其形成鲜明对照的,则是第二任总兵周鸿升的默默无闻,我们在南澳地方志上找不到对他更进一步的记载,可以说在六年的任期中他完全没有在本地留下任何政绩。有趣的是,在台湾事件中与蓝廷珍并肩作战还有施琅之子施世骠,这位老将的阅历与周鸿升极其相似,他们都曾经在天津服役,又一起被举荐随从康熙皇帝远征噶尔丹,一起担负起运送粮车的任务,凯旋之后又同升为总兵,而此时一位以福建水师提督的身份(升任提督的时间为康熙五十一年,1712)仍活跃沙场,一位却已经默默离世……60据《清史稿》记载:“施世骠,字文秉,靖海侯琅第六子。康熙二十二年,世骠年十五,从琅下台湾,委署守备。台湾既定,以功加左都督衔,授山东济南城守参将。三十五年,圣祖亲征噶尔丹,天津总兵岳升龙荐世骠从军。召试骑射,命护粮运至奎素,从大将军马斯喀追贼至巴颜乌阑。师还,假归葬。上褒世骠勤劳,命事毕仍还任。累迁浙江定海总兵。四十二年,上南巡,赐御书‘彰信敦礼’榜。时海中多盗,世骠屡出洋巡缉,先遣裨将假商船饵盗,擒获甚众,斩盗渠江仑。四十六年,上南巡,询及擒斩海盗事,温谕嘉奖,赐孔雀翎。四十七年,擢广东提督。五十一年,调福建水师提督。六十年,朱一贵为乱,陷台湾。世骠闻报,即率所部进扼澎湖,总督满保檄南澳总兵蓝廷珍等以师会……”见《清史稿》卷七十一,第10189―10190页。考虑到这些问题,我们若回头细读《莱阳县志》中周鸿升的传记,当别有一番滋味:

赞曰:洪升蒙圣祖知遇之恩,而伟绩不建,盖天下之已平也。不然,以彼其才,必有不甘碌碌者矣。闻鼓鼙而思将士,余今次述其事,未尝不穆然想见其为人。61同注4,卷三之三,第45―46页。

周鸿升辞世之时是在康熙五十三年,当是时台湾战事尚未爆发,我们也无从了解这篇传记是写在康熙六十一年(1722)之前或之后,但是从语辞中不难判断,周鸿升在南澳的仕途是不甚得志的。我们也有理由相信,他本人并不甘心于这种命运,并希望能够继续建功立业,或者至少是建立起建功立业的形象。后来,康熙《龙门县志》、乾隆《宣化府志》和民国《龙关县志》均将周洪升记载为“台湾总兵”,或者与此不无关系。

与周鸿升一样没能进入祠堂的,还有周鸿升与黄龙之间的两任总兵,他们分别只留任两年和三年。而出生于福建的南澳总兵黄龙之所以能够享祀于祠堂,则是因为在饥荒时着力赈灾,并与下属洪斌一道声称“澳民潮民一体也”。62《乾隆南澳志》载:“黄龙字见侯,游击洪斌字简民,皆福建人。康熙己丑庚寅,连岁告饥,潮人遏粜。时斌署镇篆谓‘澳民潮民一体也,安澳所以安潮’……龙于隆、深二澳设民船二只,给照买运,垂为定例。民不艰食时,各庙祭祀久废,一一修举,无缺祀者。”见《乾隆南澳志》卷四,叶21。据此我们大致可以推断,这位周总兵在南澳的仕途是有些尴尬的,即便他不是当地人眼中的反面人物,也只能生活在杨嘉瑞的阴影之下。就此而言,他若要在当地造成影响,借助祝寿的机会未必不是一条捷径——序文中强调了他并非是一个碌碌无为的人,提醒人们他与当地士绅关系融洽,并且更重要的是借助图像来宣示他的权威,我们还记得他的寿屏中清楚地在总兵府旁边描绘着“城隍庙”等建筑,大概配享祠堂应该是包括他在内的许多地方官员的梦想。

之所以说周鸿升身处杨嘉瑞的阴影(或者不妨说是荫护)之下,不仅仅因为寿屏中所描绘的海域是杨嘉瑞建功立业的地盘,而且正如前文已经提到过的,屏风中所描绘的南澳城,乃至城中的总兵府以及各处建筑,无不是由杨嘉瑞在废墟中重新起建的。比如,“总镇府署居城正中,万历四年副总兵晏继芳建。二十八年地震倾圮,副总兵郑惟藩改建于金山之麓,凿山填土工费难成。副总兵黄岗从众议,因于旧址而重新焉。四十七年坏,副总兵何斌臣修。国朝康熙二十四年总兵杨嘉瑞建”63同注19,卷三,叶33―34。。可知周鸿升所居住的总兵府实际上完全是杨嘉瑞重建的。南澳城的重建也是如此,“明亡,海寇郑成功以其党陈豹、杨金木、杜辉先后踞之。康熙三年,杜辉降,尽迁其民内附。城遂堕。二十三年癸亥台湾荡平。二十四年乙丑厦門总兵杨嘉瑞奉命移镇,先建营房屯住官兵,三十四年乙亥四月就旧址建城,至三十九年庚辰九月竣工”64同注19,卷三,叶31―32。。值得注意的是,这座城池尽管是在杨嘉瑞离任前三年才起造的,但城池的竣工却一直要到周鸿升就任后的第三年,也即寿屏制作之后的次年。换句话说,这座城池在正式竣工之前,就已经出现于周鸿升的寿屏之中,成为了现任总兵权力的集中象征。由此我们完全有理由相信,这场举办于新官上任次年的寿庆活动同样也是对城池竣工的提前庆祝,而寿屏的制作则是在当地乡绅中层层渲染着新任总兵大人的绝对权威。如果考虑到寿屏的制作需要一定的准备时间,那么我们甚至可以断言这位周总兵自从上任之日起,就已经开始策划起这场关于自身与城池的盛大庆典。关于寿屏制作、展示过程与同僚乡绅之间的关系,我将另拟专文论述。

毫无疑问,这件寿屏是清代最早的台湾“地图”之一,同时也应该是南澳城的第一幅“地图”。关于地图在中国政治、社会、文化中的复杂含义,历来学者多有论及。然而相比之下,我们眼前的这幅“地图”似乎是一个更加复杂的案例——它同时是一件漆屏风上的祝寿图像,这一载体与功能自然使得其含义更为复杂。不仅如此,我们还要注意到它所处的时间与地域,正如前文已经提到过的,康熙皇帝对地图的制作充满着热情,他掌握大权之始就开始催促全国地方官员提交地图。据学者调查,1684年,也就是南澳屏风制作的15年前,“地方官员报告指出,有关广东省的现有记载不足,康熙帝敕令绘制广东地图集。该年下半年,官员勘察各府县,收集有关山川的位置和名称、天然和人为界线、历史和名胜的位置,以及各地间距离的数据。1685年完成地图集,包括地图97幅……大约在1739年,乾隆帝敕令测量广东省,并将结果绘制成一幅广东省图,用木刻印刷”65[美]余定国著、姜道章译,《中国地图学史》,北京大学出版社,2006年,第233页。。由此可以看到,从周鸿升上任以前一直到乾隆年间《南澳志》修撰的前后,朝廷没有停止过广东(实际上也包括东南部以及全国范围内的其它地方)的地图勘测与制作,显而易见在周鸿升就任期间他也很可能负有提交南澳及台海地图的任务。这想必也是这幅地图登上寿屏的契机之一。在这种情况下,寿主人与屏风的筹办者及制作者们一起,借机将一些特殊的个人意图寄托于这件作品之中,也就不难理解了。