花棒(Hedysarum scoparium)对雅鲁藏布江中游山坡流动沙地土壤理化性质的影响

王 涛,司万童,闫瑞强,李海东,林乃峰①,沈渭寿 (.生态环境部南京环境科学研究所,江苏 南京 004;.重庆文理学院化学与环境工程学院,重庆 4060)

人工植被恢复与重建是土地沙化治理中重要的措施之一,人工种植固沙植物不仅能降低风速,还能抑制沙粒流动。固沙植物对沙化土壤理化性质的影响依然是土地沙化治理的研究热点。固沙植物发达的根系通过改变沙地土壤理化性质进而影响土壤的通透性、对水分的吸持能力、紧实度和黏结性等诸多方面[1],而且对植物的生长发育有重要作用,对沙漠化的发生、发展及植被恢复有重要影响[2-3]。同时,各种养分在土壤中的存在形式和浓度也影响植被生长发育[4]。土壤作为生态系统的重要组成部分,土壤机械组成特征对研究土壤风蚀、土地沙漠化、沙尘暴等方面具有重要的意义[5-10]。西藏是我国土地沙化严重的地区之一[11],其中雅鲁藏布江中游地区属于高寒干旱气候区,区域内非典型的沙漠环境植被稀疏[12],河滩沙质沉积物丰富,使得该地区风沙化严重。学者们对雅鲁藏布江河谷沙地的空间分布[13-14]、风沙地貌形成和发展演化驱动因素[15]、固沙措施和适生植物种筛选方面[16-20]也开展了许多研究。

近年来,随着雅鲁藏布江中游山南宽谷地区开展重点区域生态公益林建设工程、生态安全屏障建设工程、防沙治沙示范区工程等项目,沙地面积持续减少,河谷两岸风沙化趋势明显好转。但河谷两岸依然存在较大面积的山坡流动沙地,这些沙地不仅海拔高、流动性强,而且坡度大、水分条件差、地形条件复杂,研究表明山坡流动沙地仅凭自然力进行恢复非常困难[21-23],实施人工造林人力成本和经费投入也巨大。多年的实地调查发现,雅鲁藏布江中游山南宽谷段山坡流动沙地固沙工程以设置沙障为主,较少开展人工种植植被工程。花棒(Hedysarumscoparium)是西北沙地固沙造林的优良先锋植物,它主、侧根部极发达,生长迅速,能在流沙环境中抗风蚀沙埋,同时还具有耐严寒高温的特性,但在山南宽谷沙地植被恢复和重建中较少使用花棒做为治沙人工种植物种。笔者所在研究团队在北岸山坡流动沙地开展多年试验,观测发现样地中花棒能在高寒河谷完成生活史并进行繁殖,对山坡流动沙地具有一定的固沙效果。因此选取样地中人工种植的花棒作为研究对象,分析多年生花棒对沙地土壤理化性质的影响,旨在为雅鲁藏布江中游山坡流动沙地治理提供科学支撑。

1 材料与方法

1.1 研究样地调查

试验样地为雅鲁藏布江中游北岸山坡流动沙地,位于山南市贡嘎县雅鲁藏布江大桥东侧,隔江与拉萨贡嘎机场相望,地理位置为29°20′21″ N,90°53′15″ E,试验地海拔3 582 m,最大坡度约40°,坡向为东坡和东南坡,距离雅鲁藏布江约400 m。年平均气温为4.7~8.3 ℃,年平均日照时数为2 600~3 300 h,年降水量为250~580 mm,年蒸发量为2 293~2 734 mm,降水主要集中在5—9月。土壤水分主要依靠降水补给,不受河流水位变动的影响。山坡沙地坡度大,可划分为迎风坡、背风坡和丘间地,而沙丘顶部不明显,常与背风坡、迎风坡相连。2009年以前试验地初始地貌为流动沙地,无植被生长。

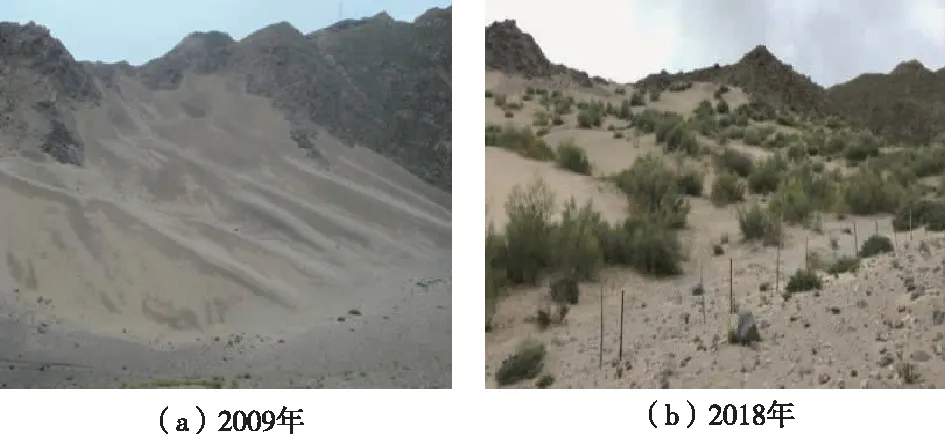

试验样地于2009—2018年开展沙地适生植物种筛选和人工植被恢复效果研究,试验样地人工植被恢复效果前后对比明显(图1)。2009年在试验样地中种植了花棒、籽蒿(Artemisiasphaerocephala)、杨柴(Hedysarummongolicum)、沙拐枣(Calligonumarborescens)、中间锦鸡儿(Caraganaintermedia)、柠条(Caraganakorshinskii)、中国沙棘(Hippophaerhamnoides)、罗布麻(Apocynumvenetum)和梭梭(Haloxylonammodendron)这9种北方优良沙生植物,还有砂生槐(Sophoramoorcroftiana)、变色锦鸡儿(Caraganaversicolor)、西藏锦鸡儿(Caraganaspinifera)、藏沙蒿(Artemisiawellbyi)、藏龙蒿(Artemisiawaltonii)、西藏沙棘(Hippophaethibetana)和江孜沙棘(Hippophaegyantsensis)这7种西藏乡土沙生植物种。截至2018年,试验样地内植被平均盖度达到38%以上,选取的16种植被只剩下5种,试验样地内花棒、杨柴、籽蒿生长较好。西藏乡土沙生植物种(藏沙蒿、砂生槐)、原生沙地物种(固沙草、芒草)数量较少且长势一般。其中样地内花棒高度最高为410 cm,冠幅为560 cm×520 cm,成为样地中主要植被类型,杨柴高度最高为261 cm,冠幅为370 cm×410 cm;籽蒿高度最高为122 cm,冠幅为80 cm×110 cm。试验样地内前3 a为保障植被生长每年进行补种,2012年以后仅观测植被盖度和生物量,试验样地未进行人工补种和施肥浇水,尽量模拟自然条件下的植被生长。

图1 试验地植被恢复对比图

1.2 研究方法

样品采集于2018年8月。根据迎风坡高度不同设置4条样带(图2,高度为H1>H2>H3>H4),不同高度分别布设植被种植区(试验组)和裸地(对照组)2个采样点,4条样带共计8个采样点,其中4个为距花棒根茎半径20 cm的表层土壤采样点(试验组),4个为无植被生长的土壤采样点 (对照组)。以四分法对距花棒根茎半径20 cm的表层(0~20 cm)土壤进行采样(试验组1、试验组2、试验组3、试验组4),在与花棒植株相同高度附近选取无植被生长的表层(0~20 cm)土壤采样(对照组1、对照组2、对照组3、对照组4)。土壤样品采集后带回试验室,去除植物根系等异物,避光自然阴干,对每一份样品磨碎处理,过0.83 mm孔径土壤筛,装入自封袋备用。

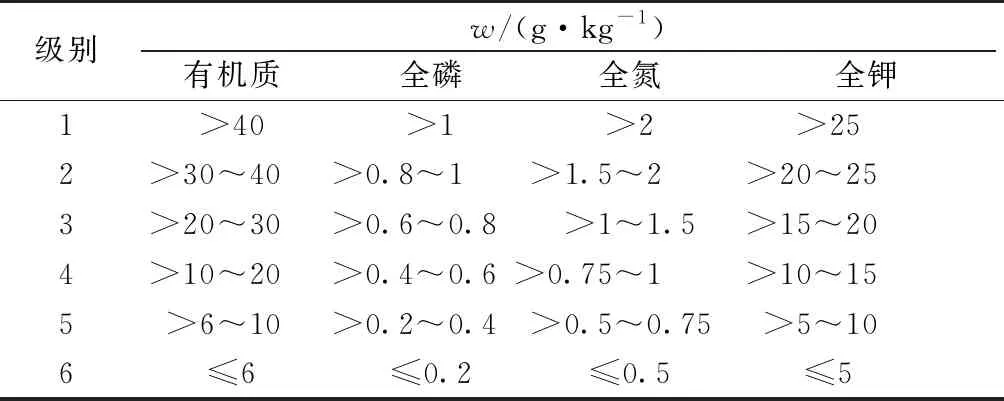

土壤分析测试指标包括pH值,有机质(SOM)、全氮(TN)、全磷(TP)、全钾(TK)含量,土壤粒度。土壤pH值采用电位法测定;土壤有机质含量采用重铬酸钾容量法-外加热法测定;土壤全氮含量采用凯氏定氮法测定;土壤全磷含量采用氢氟酸-高氯酸酸溶钼锑抗比色法测定;土壤全钾含量采用氢氟酸-高氯酸酸溶火焰光度法测定;土壤粒度组成由马尔文激光粒度仪测定,土壤机械组成按以下分级标准[4]:石砾(>2.00 mm)、极粗砂粒(>1.00~2.00 mm)、粗砂粒(>0.50~1.00 mm)、中砂粒(>0.25~0.50 mm)、细砂粒(>0.10~0.25 mm)、极细砂粒(>0.05~0.10 mm)、粉粒(>0.002~0.05 mm)、黏粒(≤0.002 mm)。土壤养分分级采用全国第二次土壤普查推荐的分级标准(表1)。

图2 采样点位置示意

表1 土壤养分分级标准

1.3 数据处理

每个样品均做3次平行试验。所有结果满足实验室质控要求,标准偏差控制在±10%之内。利用SPSS 17.0和Excel 2007软件包进行数据统计与分析,利用one-way ANOVA进行方差分析和显著性分析。采用Person相关性分析来分析2个变量的线性相关程度。

2 结果与分析

2.1 土壤养分含量

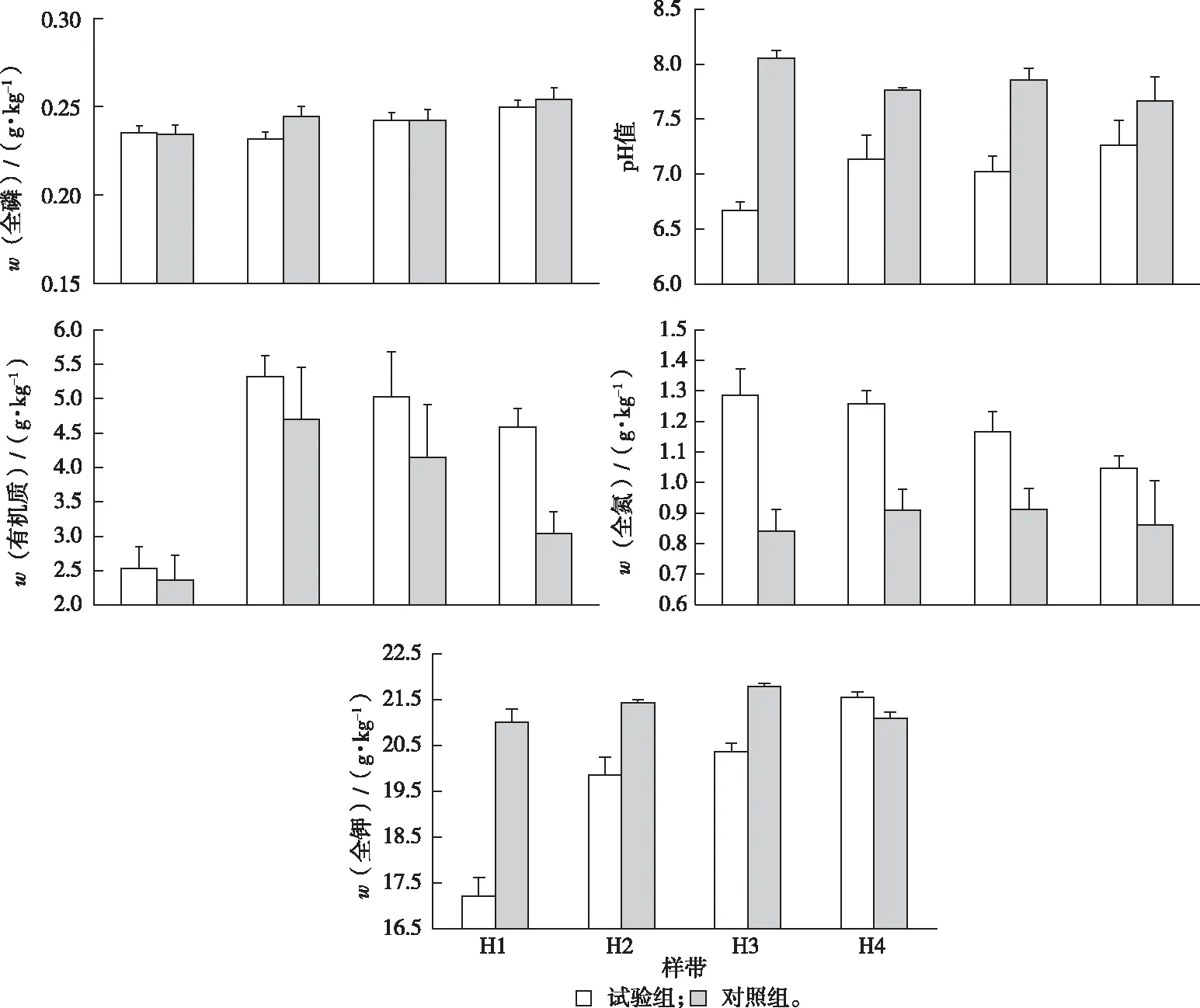

由图3可见,花棒生长地土壤有机质和全氮含量显著高于对照组,土壤有机质和全氮含量的变幅分别为2.54~5.32和1.05~1.29 g·kg-1。随着山坡高度的增加(H4至H1),有机质含量整体呈先增加后减少的趋势,这与采样点的植被覆盖度有很大关系,山坡中部花棒覆盖率较高,土壤中植物根系更加发达,生长地土壤表层凋零物更加丰富。花棒生长地土壤全氮含量显著高于对照组,表明花棒生长可以显著提高当地土壤中有机质和氮肥含量。花棒生长地土壤pH值表现为对照组明显高于试验组,土壤全钾含量除H4略高于对照组外,其余高度的花棒生长地土壤全钾含量均低于对照组。花棒生长地土壤pH值和全钾含量变幅分别为6.67~7.26和17.22~20.37 g·kg-1。分析发现,就土壤酸碱性而言,花棒生长地土壤接近中性,而对照组的土壤全部为碱性。表明山坡流动沙地人工种植花棒可以在一定程度上降低沙地土壤的碱度,且随着山坡高度的增加,这种改良效果更加明显。随山坡高度的增加,花棒生长地土壤全钾含量逐渐降低,而对照组土壤全钾含量没有太大变化,可见山坡上部植物对土壤中的钾离子吸收和消耗更多。花棒生长地土壤全磷含量变幅为0.20~0.24 g·kg-1,对照组土壤全磷含量变幅为0.21~0.25 g·kg-1。同一高度试验组与对照组土壤之间差异不显著,全磷含量基本维持在稳定状态,说明花棒的生长消耗和根际效应让当地表层土壤中全磷含量处于一个动态平衡状态,整体影响不显著。

图3 各样点土壤养分含量和pH值

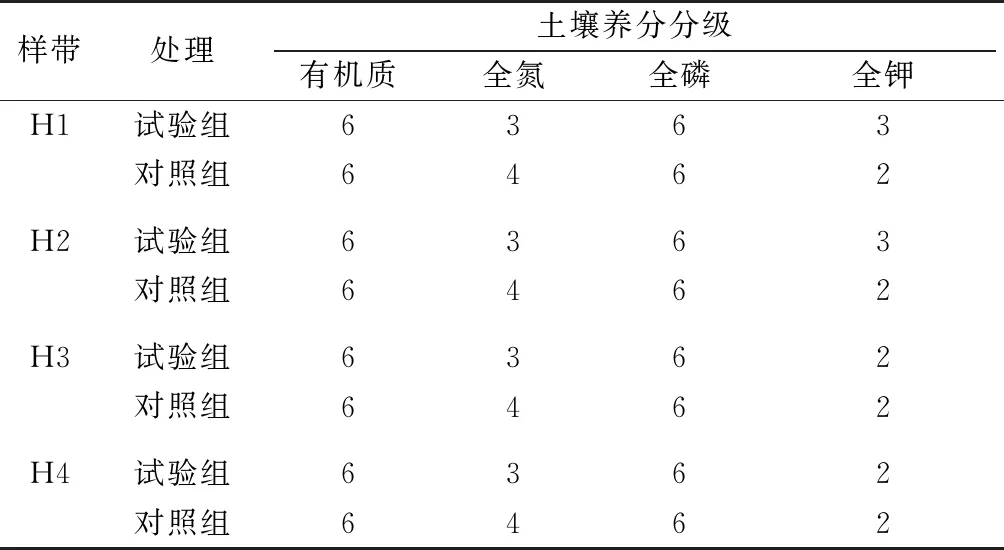

根据表1对各样地表层土壤养分进行分级评价(表2),结果显示该样地除了钾元素外,其余各项土壤肥力指标水平极低。其中有机质与全磷含量均处于6级标准。其次为全氮含量,花棒生长地土壤为3级,对照组土壤为4级。土壤全钾含量的等级最高,花棒生长地土壤全钾含量为2级,对照组土壤为3级。整体来讲,整个研究区域的土壤肥力水平较低,不利于大部分植物的生长。开展人工植被恢复时应采取合理措施改善当地土壤环境,增加土壤养分,提高土壤肥力,进而提高固沙植被成活率,提升山坡流动沙地人工植被恢复效果。

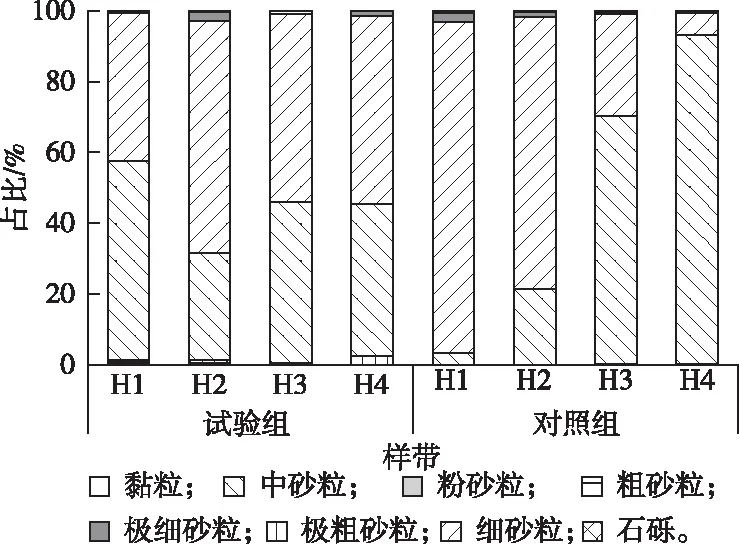

2.2 土壤颗粒组成

不同土壤粒度组成如图4所示,山坡流动沙地土壤的粒度主要以细砂粒和中砂粒为主,其中花棒生长地土壤中砂粒占比为30.20%~56.15%,细砂粒占比为41.55%~65.56%。对照组土壤中砂粒占比为7.43%~92.84%,细砂粒占比为6.19%~76.60%。石块占比(0~0.25%)和黏粒占比最少(0.08%~0.57%),其他土壤粒度分布极少。从山坡底部到山顶,对照组土壤细砂粒含量逐渐增多,中砂粒含量逐渐减少。这是自然风选的过程,更细粒径的砂粒被风吹到了更高更远的地方,造成极细砂粒、粉砂粒和黏粒的流失。而花棒生长地土壤细砂粒和中砂粒含量较为接近,且在不同高度上相对稳定。这是由于花棒的生长有效降低了地面风速,从而截留了更多的较细粒径砂粒。说明花棒可以在改变土壤粒度组成方面发挥良好作用。

表2 各样点土壤养分分级评价结果

土壤养分分级标准见表1。

图4 各样点土壤粒度组成

2.3 土壤粒度与养分的相关性分析

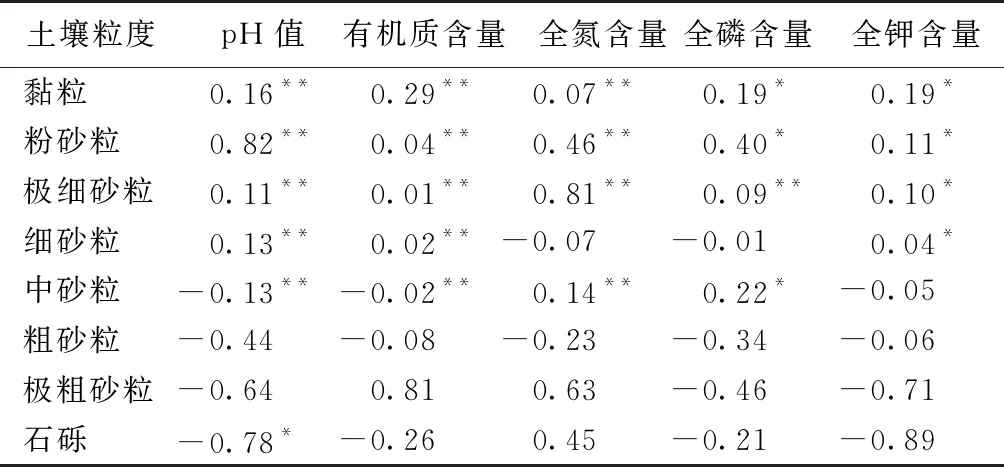

由表3可知,山坡流动沙地土壤有机质、全氮、全磷、全钾含量及pH值与各级土壤粒度组成呈现一定的相关性。土壤黏粒占比与全钾、全磷含量之间表现为显著正相关(P<0.05),与pH值、有机质和全氮含量之间表现为极显著正相关(P<0.01)。粉砂粒占比与各养分含量之间的相关性水平与黏粒相似。土壤极细砂粒占比与土壤pH值、有机质、全氮、全磷含量表现为极显著正相关(P<0.01),与全钾含量表现为显著正相关(P<0.05)。细砂粒占比与土壤pH值、有机质含量之间表现为显著正相关(P<0.01),中砂粒占比与全氮、全磷含量分别呈极显著、显著正相关(P<0.01或P<0.05),但与土壤pH值和有机质含量分别呈极显著负相关(P<0.01)。

表3 土壤粒度组成与土壤养分因子的相关系数

3 讨论与结论

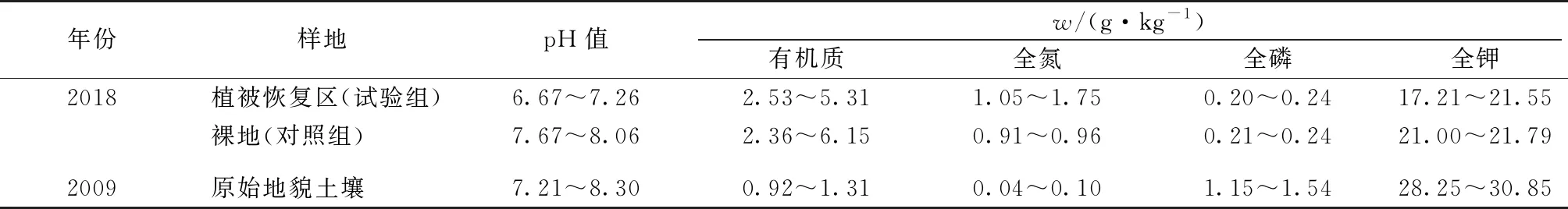

人工植被恢复可以充分利用土壤-植物复合系统的功能改善局部土壤理化性质,在一定程度上改变生态系统演替的方向和速度,缩短恢复周期,是恢复自然生态系统的有效措施。以往研究表明,随着沙地植被恢复程度的不断提高,表层土壤趋于细粒化[5],沙表开始出现生物结皮[2],当植被数量和盖度达到到一定程度时,之前的优势物种灌木植被开始衰退,逐渐被草本植被替代,但这是一个漫长的过程。2009年以前试验地初始地貌是流动沙地,无植被生长。对比开展人工植被恢复与重建前后的采样测试分析数据(表4),与2009年试验样地土壤pH值(7.21~8.30)相比,2018年对照组土壤pH值(7.67~8.06)变化不大,但花棒生长地土壤pH值(6.67~7.26)明显下降,表明植被恢复对土壤酸碱度有一定的改良作用,进而会对土壤理化性质、微生物活动以及植物生长发育产生很大影响。花棒生长地土壤有机质、全氮、全磷和全钾含量较2009年有较为明显的变化,山坡流动沙地土壤有机质含量整体随高度的升高呈现先增加后减少的趋势。土壤全磷含量几乎不受花棒生长的影响,其变化趋势平缓;全钾含量随高度的增加而逐渐减小;全氮含量随着海拔的增高有上升趋势,但增加相对缓慢。花棒对土壤pH值有较好的降低作用,使土壤有机质和全氮含量显著升高,对钾元素利用较高。整个区域的土壤养分普遍较低,总体表现为全钾最优,全氮次之,有机质和全磷最差。研究者在雅鲁藏布江江当宽谷开展的试验结果表明,固沙区土壤pH值下降,全氮、有机质含量明显增加,花棒生长地土壤测试结果与其一致[16]。花棒生长地土壤全钾含量变化可能与当地山坡地下水有直接关系,由于靠近雅鲁藏布江,山体地下水基本靠江水渗透供给,水分随着当地强烈的蒸发作用上移,水中的钾离子等金属离子滞留在山坡底部,谷底的钾离子供给与当前植物的吸收作用达到动态平衡,而坡顶的植被吸收作用远大于供给作用,从而导致土壤全钾含量降低,表明山坡流动沙地中种植花棒对土壤改良有一定影响。

表4 人工植被恢复与重建前后土壤理化性质对比

在自然状态下,土壤粒度组成在影响土壤理化性质的同时,还与植被生长环境和养分供给有密切关系。花棒生长使土壤中颗粒含量增加,这对于改善土壤机械组成有较好的作用。土壤养分含量的高低受土壤粒度影响较大,其中粗砂粒、极粗砂粒、石砾这些粒度的土壤占比与土壤养分含量之间均没有相关性;而黏粒和极细砂粒占比对土壤养分含量的影响较大且相关性较高。黏粒和极细砂粒含量增加对土壤养分含量增加有较大贡献,是土壤质量提高的主要因素,粉粒和细砂粒对土壤养分贡献较小,而大于中砂粒(包括中砂粒)粒径的土壤颗粒占比增加则对土壤养分含量有降低效果。风沙运动较为强烈的山坡流动沙地会出现土壤养分亏损的现象。试验样地多个采样点的土壤中粉砂含量减小,黏粒消失,并已经出现大量中砂粒和粗砂粒,这是导致当地沙漠化进一步恶化的主要原因之一,而花棒的生长能够有效缓解这种情况,这对当地山坡流动沙地的植被恢复具有非常重要的作用。

在我国西北的毛乌素沙地[24]、腾格里沙漠[25]等地区人工植被恢复和重建中,花棒作为治沙先锋物种被大量使用,但雅鲁藏布江中游地区开展人工植被恢复与重建时较少种植花棒。笔者在固定样地的试验观测发现,人工种植的花棒在山坡流动沙地能完成整个生命周期且能适应高寒气候条件。但是花棒在高寒沙化草地生态恢复中所起的综合作用,及其在改善土壤环境条件方面的生态学原理和内在机制仍不清楚。后续研究应该进一步扩大试验和示范区域,以期进一步证明花棒在山坡流动沙地中种植的广泛适应性,明确花棒在沙化草地恢复过程中的内在机制及作用的关键因子,这对于今后在雅鲁藏布江流域筛选出高效的治沙植物并推广应用具有极其重要的现实意义。