老人与猫

凸凹

外祖母与外祖父的结合,在我看来,是一桩很有意思的事。

说是包办,却也不完全是包办。外祖母的爹问她:“有人给你介绍了一桩婚事,愿意吗?”外祖母并未见过外祖父,竟說:“愿意。”外祖父的爹问他:“有人给你搭勾了一桩婚事,愿意吗?”外祖父也不要求和姑娘见上一面,竟也说“愿意”。

于是,坐轿的坐轿,抬轿的抬轿,故乡就又多了一个家庭。

第一次吵架是婚后的第七天。

外祖父从地里回来,抱着一捧新挖的土豆,高兴地对外祖母说:“焖一锅土豆小米饭吧。”外祖母便马上生起柴火,高兴地焖土豆小米饭。

高兴的外祖父不是抽他惯常的铜杆烟袋,而是倚在被垛上,耸肩摇头地吹荆管制的笛子,呜哇呜哇好听得很。外祖母觉得他真了不起,就被他的笛声吸引了。当锅中传出煳味的时候,外祖母才猛地觉醒,外祖父也住了笛声,直勾勾地盯着外祖母:

“煳了?”

“煳了。”

“你怎恁不中用?”

“谁让你吹那勾魂的玩意儿。”

“你的魂儿就那么容易被勾吗?又不是吹给你的。”

“那你吹给谁?”

“反正不是你。”

“既然不是吹给我,最好别在我跟前儿吹。”

外祖父这才发现,外祖母的脾气蛮倔,是个爱顶嘴的主儿。便窝在被垛上,生外祖母的闷气,饭也不吃了。

外祖母也感到委屈,认为外祖父有些浑吝,有些不懂人情礼短。所以,她不但不劝慰气郁的外祖父,竟也倚在土炕的另一头,默默地不吱声了。

这对新人,竟有了分庭抗礼的样子。

外祖父便觉得丢了面子,极想发作,但想到正在蜜月里,就忍了。

过了蜜月,外祖父对外祖母说:“我是当家人,不管什么事,面子上得让我过得去,不许跟我鸡一嘴鹅一嘴的,那样,邻人见了,成何体统呢!”

外祖母头一歪:“看美得你……”话音未落,外祖父的巴掌就已打了过来,外祖母便掩面而泣,心中竟渐渐生出恨意。

这以后,外祖母常常和外祖父因一点小事而吵嘴,并不顾及外祖父要的所谓面子。久了,外祖父便习惯于动手。

待儿女们该嫁的嫁了,该娶的娶了,只剩下两位孤独的老人时,他们却突然不吵了。外祖母再也不屑于顶嘴。外祖父发作时,她呆呆地圪蹴着,似再听不到声音。外祖父觉得没趣,兀自唠叨一番后,也戛然陷进沉默。

有一年,我去外祖母家。外祖母也是焖一锅土豆小米饭,给我盛上,她自己也盛上,殷切地劝我吃。外祖父被冷在一边,那黯淡的目光,透着一种无奈的阴郁。我想给外祖父把饭盛上,外祖母却说:“甭管他,他自己有碗。”外祖父从碗橱里拿出一双碗筷。那碗又黑又脏,像久未刷洗。他低下头去盛饭,手不停地颤抖。我抢过他的饭碗,给他盛上了。外祖父很激动,一边闷声吃着,一边悄悄地淌着泪。未咽下几口,他就咳咳地喘起来,晚年的外祖父害着极重的肺病。

晚上,患肺病的外祖父竟要我陪着喝酒。我劝他要保重身体,少喝一点才好。他竟执拗地喝下去,一杯接一杯,招惹着阵阵喘息。待到微醺时,他竟对外祖母说:“他外祖母,不喝一口吗?”那表情有些巴结,却是极真挚的。

外祖母说:“老了不是?知道俺有用了,晚了!”她将那一双端酒的老手无情地挡了回去,令外祖父尴尬得说不出话来。

外祖父是可悲的。他并没有征服外祖母,却吃了自己专横的苦果。

两位老人一辈子都没照过相,来时我带了机子。临走时,想给他们照一张合影。凳子放在日光融融的院井中,可怎么也不能将二老拢在一起。让外祖父先坐在凳上,外祖母就怎么也不去坐;外祖母先坐下了,等外祖父刚挨她坐下,她就又起身了。好不容易将二老哄妥帖,但挨在一起的那种表情令人哭笑不得:一个脸朝东,一个脸朝西,两张脸扭曲而僵硬。就只好让他们分开来照,再到暗房里做技术处理。舅姨、母亲所珍藏的两位老人的唯一的一张合影,便是这样的作品。

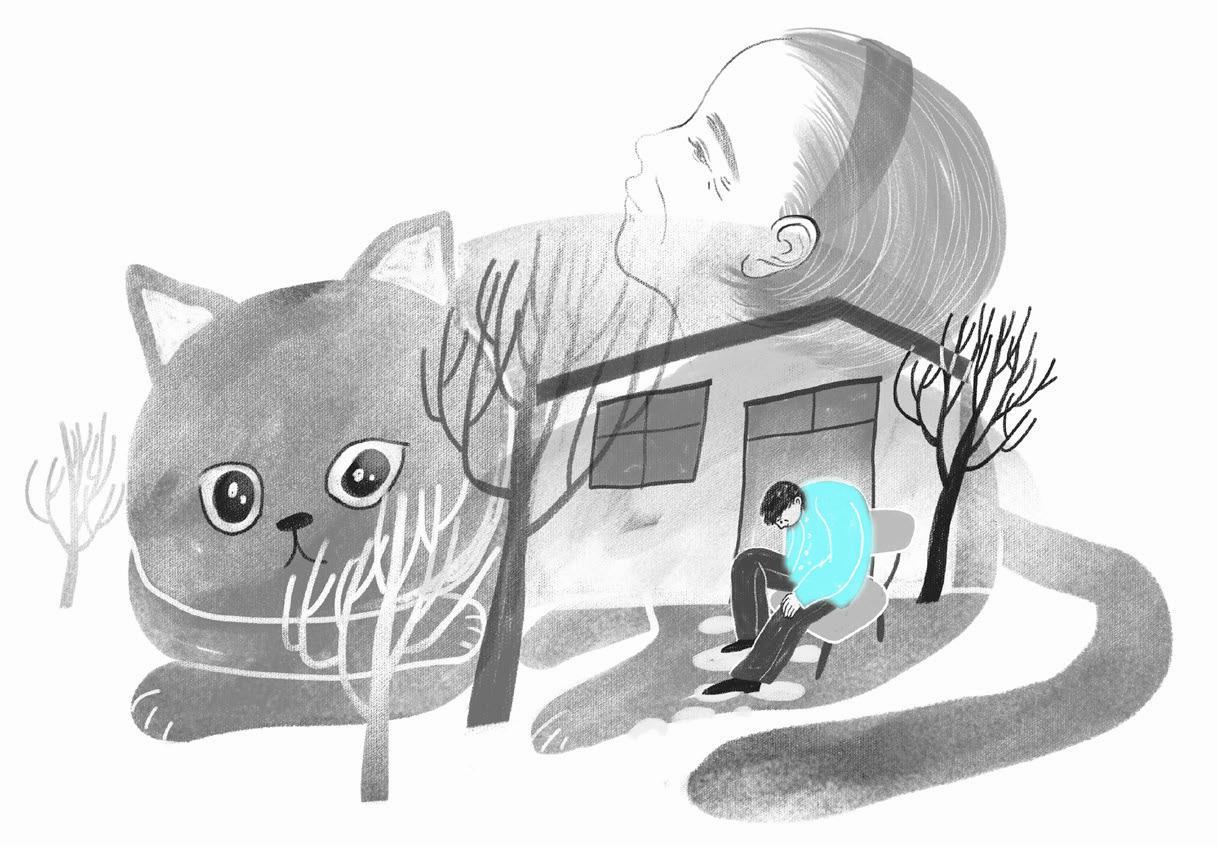

到后来,孤独的外祖父,就只好抱养了一只猫。

外祖父整日里把猫放到膝上,用梳子细心梳理猫的毛发。晚上则把猫拥到被窝里,搂着猫睡。外祖父管猫叫“梅子”,而他的铜杆烟袋的玉坠上也刻着一个“梅”字。我觉得这里面一定有一个遥远的故事,或许与爱情有关。外祖父吃饭时,也把猫放到桌旁,把自己爱好的食物也放到猫碗里一点。冬天,他怕猫拉肚子,饮猫时,总是给猫凉一些温开水。渐渐地,猫竟与外祖父建立了感情……外祖父在屋时,猫从来不出门,总是偎在他身旁,咪咪地解除老人的寂寞;外祖父出门了,那猫便不安地蹲在门前,支起耳朵,谛听那一重一轻的脚步声。外祖父的衣裤都很脏,身上长了不少虱子,只要躺下,便不停地抓痒。他的胳膊抬起来很吃力,肩背抓不到。他把上衣脱下,斜倚在炕上,那猫便极殷勤地给他抓背。晚上,外祖父总是睡不着,便唠唠叨叨地给猫讲故事,那猫竟也久久不寐去,总咪呜咪呜地支应着,似全懂了外祖父的心事。

炕的那一头,外祖母也并未睡去,听着那低一声高一声的人与猫的对话,烦得很,便辗转不止,暗暗地恨着那只该死的猫。

一天,外祖父从外边回来,见那猫伏在地上不起身,只是一声接一声地叫着。将猫抱起,见那猫腿竟被打折了,露出尖细的白骨。外祖父那愤怒的目光搜寻着外祖母的身影,终于在柴棚的一角,搜到了外祖母那惶恐畏缩的目光。

他抄起板凳狠命地砸过去,终于将外祖母的腿也打折了。

姨舅们闻讯赶来,拥着瘫软的外祖母,悲而无声。与其说他们不敢有声,还不如说他们悲悯,因为他们都知道,父亲的心上有一处心结,一如老伤虽然痊愈了,但留下的疤痕会一遇变天就痛痒,老人的愤怒,也是出于身不由己。

后来我才从外祖母那里知道,外祖父的表妹就叫“梅”,住在隔山的沟岔。

那年沟岔上有几株梅开得艳,他和表妹把终身私定。表妹送给他的礼物就是那个悬着长长玉坠儿的铜杆烟袋。但不久,表妹竟被“皇协军”“协”走了,逼着给鬼子头当了小老婆。外祖母悄悄地对我说过之后,叮嘱我:“别叫你妈和姨舅们知道,更别让村里人知道。”其实,我知道,妈和姨舅们都是知道的,就独独欺瞒着她本人。既然大家都知道,为什么还要相互欺瞒呢?渐渐地,我懂了,外祖母的欺瞒,是为了自尊;儿女们的欺瞒,是为了体贴,都是为了亲情的圆满。如此一来,外祖父的悲哀就更重了。

最后,外祖父终于被肺病夺去了生命。我不禁觉得,他与其说因病而逝,倒不如说是再也承受不起那漫漫无期的心灵孤寂。

外祖父的猫倚在门边,叫了好几天,之后,便不叫了,只是不肯进食,直至饿得仅剩几把瘦骨,奄奄而毙。

怨侣逝去,外祖母也病了好几天,痊愈后,她竟变得有说有笑了。后来,她竟也抱养了一只猫,也一心一意地将自己投入进去。

我去看望她时,那猫正极温驯地躺在她怀里。她接过我带给她的蛋糕,挖了大大的一块奶油,喂给猫吃。

我问她猫的名字,她竟做了一个调皮的鬼脸儿:“嘻嘻,叫梅。我们姐儿俩可好了,我跟她说些心里话,她都能听懂。”这时我才留心了下,原来那只猫是一只母猫。

外祖母的头发全白了,虽然白而稀疏,却梳得光滑,可观其心性。她足不出户,整日与猫厮守。那猫是她的钟,她从猫的眼睛里感受时间。因为好奇,便问她眼下的时辰。她乜了一下猫的眼睛,“正午。”恰是正午。猫眼里,无眼仁,皆眼白。便感到,她的形容虽然枯槁了,但她的生命并不枯寂。我唏嘘不已!