雏菊(组诗)

同 频

喜欢就是原地不动,因为星河还在那里,

没有风。

松涛如沸,斗转星移,

相爱是这个庸碌人间配不上的另一种同频,

从拥挤的人潮中达成共识。

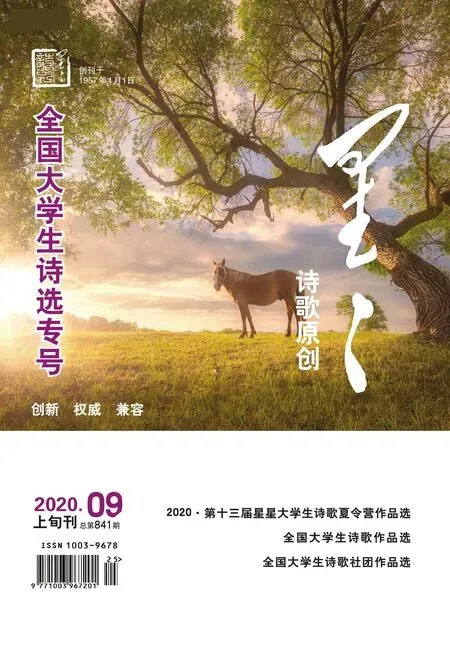

牧羊记

我梦到一片田野,我在田野里放羊。

羊在吃草,我躺在草垛上数羊,

羊群每少一只羊,

天上就多一朵发出“咩咩”声的白云。

我在河里挤了个橙子,一个黄昏从

下游的羊群远道而来,递给我火把与蝉鸣;

我接过火把,在蝉鸣上用力划擦。

借着光,我把羊赶回圈。

白亮的星辰漫天闪烁,月光给田野覆上

绵密的被子,唯独不见月亮。

在醒来的那一瞬间,

我正扬起鞭子,从羊圈里撵出一轮白月亮,

月亮把月光踩得咯吱咯吱响。

锁

“哥哥,你为什么要锁车子?”

“因为我怕把车子弄丢。”

“哥哥,那你为什么不把我也锁了?”

“因为我就是你的锁。”

“你是我的锁?那谁是我的钥匙?”

我不再言语,只是摸了摸你的小脑袋,

圆圆的,像星球在人间的投影。

小傻瓜,哪有什么钥匙,

只有新锁才能解开旧锁,

你的未来将会在锁与锁之间交接。

雏 菊

黄昏醉了酒,云色酡红,与秋千满撞入怀。

一只风铃撩拨雨后的禾束,湿漉漉的花架下

少女穿着水蓝的衣裙,乳房细小,踮起脚尖;

一朵雏菊模拟她的姿态,噘着小嘴,倾倾欲坠。

刹 那

白鹭捕鱼刹那,夕光正弹奏着湖泊的起伏,

俯身衔走了一小片柳色佐食;

彼时有风来过,枝条每一寸骨骼

都在噼啪作响,粉白的袈裟披在树的肩头,

那是三月在无声处奔腾。

遇见泡桐刹那,回眸顾盼啄破啤酒的气泡,

我本就不胜酒力;

此时有你来过,我体内每一块骨骼

都在噼啪作响,与鸟儿用啁啾擦亮期许一样,

都是为了被春天认领。

我欠母亲一把伞,在每一个雨季

二十一年前的照片,你刚好在我这个年纪。

路过雨季的野径,你曾身穿绿裙

扶着花苞的背脊静坐

若沾雨的梅子,只弯折了一根冷硬的枝条,

半个夏天就俯首称臣。

二十一年后的照片,我刚好在我这个年纪。

你扶着厨房的炊火,人到中年,言语肿胀,

喜欢打盹,喜欢照镜子里眼角的皱纹。

我说,“雉尾纹容纳着生活的引力。”你并不喜欢。

我又说,“雉尾纹是雨季遗赠给眼帘的彩虹桥,连通你我。”

你开始失神。

不得不说,母亲是一个笨手笨脚的女子,

还是那个雨季,你只顾收我的虎头鞋,

把年轻的自己晾在一边,这一晾

就是二十一年。

我欠母亲一把伞,在每一个雨季。