“新子學”語境下的儒家“明德”把關的内向傳播機制

——身體交往觀的視角

趙 晟

内容提要 本文響應方勇教授“新子學”研究的號召,以傳播學的視角看儒家思想,從感官信息的輸入到身體意義的生成,再到身體環境下關係和價值的判斷,總結和提煉儒家思想中對於身體媒介和身體交往的思考,提出了“明德”起到的是一種内向傳播過程中的把關人作用,並依此得出了儒家式身體交往的三角模型,試圖理解儒家對於以身體爲媒介的修身工夫的作用機制,爲華夏傳播學學説的建立貢獻微薄之力。

關鍵詞 新儒學 華夏傳播 明德 把關人 修身

早在先秦時期,以儒、道、法、墨爲代表的諸子百家思想構建起了中國哲學思想的源頭,諸子的思想扎根身體體驗與生活實際,生動活潑又極具解釋力,爲數千年來華夏大地上生活的人們提供了從理想道德到生活實踐方方面面的指導。雖然在西學東漸的過程中,諸子思想在西方現代科學思想體系的映照下失去了原有的光彩,但在新時代重新樹立中國人文化自信的呼唤下,諸子之學的復興已勢不可擋。傳播學雖然是晚近才從西方傳入中國的學説,但對媒介和傳播現象的關注和思考提供了一個非常好的觀察社會人文的獨特視角。而以儒家爲代表的諸子思想正是具有顯著生活觀照的中國哲學,其思考的去處是針對一個個生活中出現問題的答案,如修身齊家,治國理政;從家庭、鄰里的和睦相處,到宫廷、邦交的妥善處置,可以説處處都充斥着對交流、傳播的媒介,以及人際關係、群體關係的深切思考。當西學遇上諸子之學,重要的不是西風東風之争,而是應當如方勇教授所説的“以更爲開放的心態,使中國傳統思想文化與西方科學理念得到完美結合,並轉生爲當今社會的精神智慧之源,最終發展出民族性與世界性兼備的新國學、新子學”(1)方勇《“新子學”構想》,《光明日報》2012年10月22日第14版。。儒家思想中對傳播活動的思考其源頭來自於對日常生活細緻入微的觀察,尤其是對身體的考察,包括對自己的身體即修身與學習的部分,也包括對他者的身體即形貌與禮樂的部分,可以説是一部以身體爲媒介的傳播思想史。而西方的傳播學界隨着胡塞爾、梅洛龐蒂和福柯等一批現象學學者對“身體意識”的唤醒,也逐漸將身體的主體間性特質認定爲傳播活動得以進行的基礎,如奥尼爾所説“我們所擁有的並正在加以思考的交往身體是我們的世界、歷史、文化和政治經濟的總的媒介”(2)[美] 約翰·奥尼爾著,吴旭春譯《身體形態: 現代社會的五種身體》,春風文藝出版社1999年版,第3頁。。本文就意圖從傳播學的視角看儒家的思想,探討儒家的修身思想是怎樣以身體爲媒介而進行人際間的、群體間的和社會間的傳播交往的,作爲對“新子學”研究探索的一小步。

《大學》言:“古之欲明明德於天下者,先治其國;欲治其國者,先齊其家;欲齊其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先誠其意;欲誠其意者,條致其知;致知在格物。物格而後知至,知至而後意誠,意誠而後心正,心正而後身修,身修而後家齊,家齊而後國治,國治而後天下平。自天子以至於庶人,壹是皆以修身爲本。”(3)朱熹《四書章句集注》,中華書局2011年版,第5頁。後文所引《大學》《中庸》《論語》《孟子》章句皆出自此書版本,不再注出。句中“明明德於天下”的兩個明字,頭一個是動詞,表顯明、昭明的意思,第二個明與德連用,表達的是一種内心中大放光明的覺醒德行,所以“明明德於天下”説的就是將自己的思想傳播給天下所有人的意思,而且這一種思想是具有批判意識的、光明正大的思想,可見儒家式的傳播思考是在原初的傳播動力始就帶有着强烈的批判色彩的,並且説明了這種批判式地取得“明德”的唯一方式就是“修身”,而荀子曰:“見善,修然必以自存也;見不善,愀然必以自省也。善在身,介然必以自好也;不善在身,菑然必以自惡也。”(4)北京大學《荀子》注釋組《荀子新注·修身》,中華書局1979年版,第15頁。更是詳細説明了善惡式的批判是怎樣在“修身”的過程中起作用的。在儒家的思想裏,是“修身”將人的身體與家國天下勾連在了一起,向内是通過正心誠意、格物致知的工夫獲取“明德”;而向外,則是形貌禮樂與謹言慎行傳播明德,即“明明德”來潛移默化地改造世界。《中庸》裏説“齊明盛服,非禮不動,所以修身也”,盛服與遵禮都是外顯的給人視覺體驗而知覺的東西,是修身向外的一面,句中的齊字原寫作“齋”字,本就有修身的意思。所以在儒家建構的禮治社會中,“修身”無疑是一個關鍵的核心概念,也就是以身體爲媒介和界限,包括向内求取“明德”的内向傳播和向外“明明德”的各種傳播形式,所以説儒家思想中自然藴含有傳播學式的思考,並且自有一套以人的身體爲媒介的身體傳播範式,用以規範和詮釋中國人日常生活中的種種思考與行爲的方式。

修身是一種向内用力而外自顯的工夫,所謂向内用力指的正是人的内向傳播。《孟子·離婁上》言:“行有不得,反求諸己。”講的就是人行動與修身式内向傳播的互動關係。人的身體通過感官感知外部世界而形成了針對當前環境“鮮活的”認知(5)葉浩生《具身認知的原理與應用》,商務印書館2017年版,第24頁。,又通過語言的符號化轉變成爲意義,過去的意義與當下的意義在交互中産生了關係,人就通過這種關係進行好惡是非的判斷而形成了意識。這一過程中,從信息傳入、産生意義到關係判斷的意識流動過程正是人的内向傳播過程。而在整個過程的三個步驟中,信息傳入的途徑是通過身體的各個器官進行的感知;意義的産生是通過語言符號的指引而生成一種内隱的情感和傾向,而如《左傳》僖公二十四年所説“言,身之文也。身將隱,焉用文之”(6)李夢生《左傳譯注》,上海古籍出版社1998年版,第277頁。,便直接道出了身體與語言文字之間的本質關係,所以即使是借助了語言文字的符號進行的意義生産,從實質上來説也都可以視作身體外顯的一種表現(7)范麗梅《言者身之文——郭店寫本關鍵字與身心思想》,臺灣臺大出版中心2017年版,第11頁。;而關係的判斷也是基於當下的身體經驗與過去的身體經驗進行對比所得出的情感的外放。所以説人的内向傳播過程,也就是修身的過程。

一、 “心 之 役”——身體感官的感知

郭店楚簡《五行》有云:“耳目鼻口手足六者,心之役也。”(8)劉釗《郭店楚簡校釋》,福建人民出版社2005年版,第85頁。另,文中所引郭店楚簡原文皆出自此書校釋,後文不再注出。談及聽覺、視覺、嗅覺、味覺和觸覺的感官知覺是“心”的役使,這包含了兩層含義,其一是指心即精神世界是需要通過役使耳目鼻口手足來獲得聽視嗅味觸覺的感知才能够形成的;其二則是指光有身體器官所感知的信息是不够的,需要心即精神世界賦予這些信息以意義;可以説心的精神是動力與目的,身的器官是過程與手段。但這是一種條理分説的方式,實際上在儒家思想那裏,身心是一體,人就是一具身體。郭店楚簡《語叢一》有云:“凡有血氣者,皆有喜有怒,有順有逆;其體有容,有色,有聲,有嗅,有味,有氣,有志。凡物無,非己取之者。有本有化,有終有始。容、色,目司也。聲,耳司也。嗅,鼻司也。味,口司也。氣,容司也。志,心司。”講的就是具有物質身體,就會依據順逆之境遇而有喜怒哀愁的情緒,從而在外顯的身體上表現出容貌、聲色、氣味、志向等形象被感知;身體與物的交互中,主體對客體的認識中,正是通過身體的物質性和精神性的統一而獲知客體信息,從而才能真正知曉事物的本末和終始;而這種信息的獲取是要通過身體的感覺器官來進行的,包括目、耳、鼻、口、容和心。可見“氣”和“志”這樣較爲形而上的描述在儒家那裏也是一種感官知覺,是與色聲嗅味並列的,但在聯繫知覺的具體生發器官時,儒家認爲氣和志是來自一具整全意象上的身體。放在生活的現實場景中看,人在一個具體的環境中是通過各個具體器官獲得感知信息,而整全的身體是各個器官的集合,那麽各種感知信息也自然而然地整合在一起形成了整體感知的氣質和心志。然後整全的身體“經由心、氣相互作用而與外在於個體的社群、萬物交流,配合着各種價值、規範而將血氣導引爲道德志氣,表現出一種修養的樣態”(9)范麗梅《言者身之文——郭店寫本關鍵字與身心思想》,第61頁。,這一步是修身的身體將感官感知與氣志相激蕩從而表現爲外顯的修養以應社交溝通之用的過程,也可以説是經由感官而入的信息轉化爲意義的過程。

二、 “誠 於 中”——意義與情感的生發

感官信息與氣志相激蕩的過程正是名與實相勾連,形象信息和語言符號的加入讓意義得以生成。如成語“望梅止渴”講述的内向傳播過程,梅子的視覺信息通過眼睛傳入人内世界,身體對於梅子的味覺記憶隨即被唤醒而流涎不止,於是産生了梅能解渴的身體意義,而在“望梅止渴”的成語故事中,曹操是爲了解決將士們行軍途中的乾渴而虚構了一片梅林,用“前方有梅林”的語言符號替代了身體“望見”梅林的感官感知,用“梅”這一語言符號勾連起對梅子味道的身體記憶,同樣生成了能解渴的身體意義。關於梅子形象的視覺信息與對梅子的語言符號的聽覺信息都指向了同樣的能解渴的身體意義,是因爲視覺的形象和語言的符號都是“名”,而能解渴的身體意義是“實”,身體媒介的特殊性就在這裏: 身體器官的感知信息與身體情感意義的生成在内向傳播的過程中“名實相副”地統合到了一起。語言符號在這一過程中起到了有趣而關鍵的作用,原本梅子作爲一個物質客體,只能被看、被嗅、被觸、被嘗,而語言語音符號的加入不僅僅只是讓梅子能被聽覺感知,更有一種通感的作用將梅子能被身體感官感知的一切信息全部唤醒,其實即便是直接用“觀看到梅子”這樣的器官直接得到的信息,也是在人内傳播的過程中將視覺符號轉化成了類語言符號如“這是梅子”才能引起關於梅子味道的通感進而聯繫到解渴的身體意義的。語言符號甚至能用“望梅止渴”這樣的成語符號將感官的信息“名”與身體的意義“實”脱離具體實境地聯繫起來。所以麥克盧漢才認爲:“真正偉大的、持久不變的大衆媒介不是文獻,而是語言。語言既是一切媒介之中最通俗的媒介,也是人類迄今爲止所能創造出來的最偉大的藝術傑作。”(10)[加拿大] 埃裡克·麥克盧漢、弗蘭克·秦格龍編著,何道寬譯《麥克盧漢精粹》,南京大學出版社2000年版,第423頁。因爲語言符號與身體感是有着密不可分的聯繫的,它勾連着身體的記憶並指向對身體的意義,可以説語言即是身體的符號。語言符號還應該細分爲文字出現之前的口語符號和文字出現後的文字符號,在口語符號時期人們是借助對身體形象和動作的意象的符號聯想來確定意義的,而之後從語言符號發展出的文字符號也同樣如此,“身體在文字中的參與非常明確,其不只指示相應的身體部位,還傳遞了相應的身體感受與經驗,文字的圖像不僅僅在物理層面傳遞訊息,更可透過身體感受,在文化層面傳遞豐富的訊息”(11)余舜德《身體感的轉向》,臺大出版中心2015年版,第262頁。。如“身”就是象徵了人體的象形文字,《説文》中提到“身,躬也,象人之身”,身字不僅指人的身體,更强調表現可區分、可體驗、可親身躬行的個體形體,即“我”。可見在人内的傳播中,不論是借助語言意象還是借助文字符號的意義的思考,其實都是一種“身體的思考”,因爲意義是對於身體的意義,其來源與目的都歸屬於身體本身。對身體的意義的産生自然而然的就伴隨着身體情感的生發,這是一以貫之的,或者直接地説身體的情感就是意義本身,《逸周書·官人解》有云:“民有五氣,喜怒欲懼憂。喜氣内蓄,雖欲隱之,陽喜必見。怒氣内蓄,雖欲隱之,陽怒必見。欲氣、懼氣,憂悲之氣,皆隱之,陽氣必見。五氣誠於中,發形於外,民情不可隱也。”(12)黄懷信《逸周書匯校集注》,上海古籍出版社1995年版,第831~832頁。喜怒欲懼憂就是民衆的身體在其生活的環境中所感受到的知覺信息而得出的身體意義,“五氣誠於中”講的正是人内内向傳播的過程中,來自感官的信息與内生的身體意義相符合的過程與結果。信息的輸入必然導致意義與情感的生成,不論這一情感是喜是怒是欲是懼是憂,都是自然而然的主客體互動下的身體内向傳播過程的産物。《逸周書》認爲這五種情感是内蓄的,是“欲隱之”而“誠於中”的,但也認爲這些情感終歸會“發形於外”。可以説從感官信息的輸入到身體意義與情感的生成是人内傳播不斷内傳的過程,那麽到了發形於外的階段,就是人内傳播向外轉向的過程。

三、 “形 於 外”——關係的確定與表達

當身體意義與情感産生之後,勢必會通過身體加以表達,身體於是成爲了人内世界與現實世界之間的媒介。而真正要通過身體媒介表現出什麽,還是需要在人内世界進行關係的聯繫與確認,過去經驗的身體意義所形成的身體記憶會與當下産生的身體意義進行聯繫和確認,再將這種確認的結果用身體媒介進行表達。如上文“望梅止渴”的例子,在梅子能解渴的身體意義生發之後,需要的是這一意義對於身體所處環境包括自然環境與社會環境之間的關係和價值的判斷,對説話人“曹操”的地位、身份以及與聽者之間的關係判斷影響到對梅林真實性的判斷,另外梅林的所在地距離還有多遠,身處行伍所受的紀律限制等,都對身體最終表達的形成起着關鍵性的作用。這種對身體所處環境的關係與價值判斷,是内向傳播中極重要的一環,也是人的身體區别於動物或機械式反應的重要特性,在環境信息通過感官輸入人内之後,身體媒介會發揮一個把關人的重要作用,對環境信息加以分析、過濾並加以關係和價值的判斷,而不是順應即時的身體情感和欲望而進行表達。《中庸》有云:“喜、怒、哀、樂之未發,謂之中。發而皆中節,謂之和。”就是講喜怒哀樂這樣的身體意義和情感已在身體中澄明呈現卻又没有外顯表達於身體介面上之時,是一個關鍵的時刻,這一時刻飽含生機與力量卻又將發未發,因爲“發皆中節”要求這些意義與情感一再地與過去的身體經驗記憶相聯繫、對比和確認,换句話説就是與内心中經正心誠意而得的“明德”進行再三地對比與確認,進而發形於外,這一“明德”之於身體媒介的意義就是傳播學中“把關人”的作用和意義。郭店楚簡《五行》有云“顔色容貌温勉也。以其中心與人交,悦也”,其中“温勉”二字與玉色相關,表達君子如玉一般,氣色温潤、儀容温和、文采斐然,“是仁德内化於心,形塑成德之行,朗現於身體的結果”(13)范麗梅《言者身之文——郭店寫本關鍵字與身心思想》,第124頁。。君子之所以能予人這樣如玉般的美好形象,正是由於其“以中心與人交”,《中庸》説“中”是情感之未發,那麽以“中心”與人交往説的就是將身體當下感知的意義與情感含藴起來,不斷地用“明德”進行過濾和篩選,這一過程正是“修身”的工夫,將意義與情感不斷“澄明”的工夫。人是社會性的生物,道德、禮儀等都只有在與人的交往、社會性的生活中才有意義和必要,所以嚴格意義上的“修身”是只有在身體交往的過程中,社會關係的確認中才得以完全的闡發和作用的。“以其中心與人交”的結果是“悦也”,這也正是“修身”的妙處所在,“修身”不是苦修,不是受禮制的壓迫,而是正心誠意地感召正大光明的“明德”,心向光明“與人交”就也予人光明,正所謂“贈人玫瑰,手有餘香”,儒家的身體交往觀就是修身悦己亦悦人。

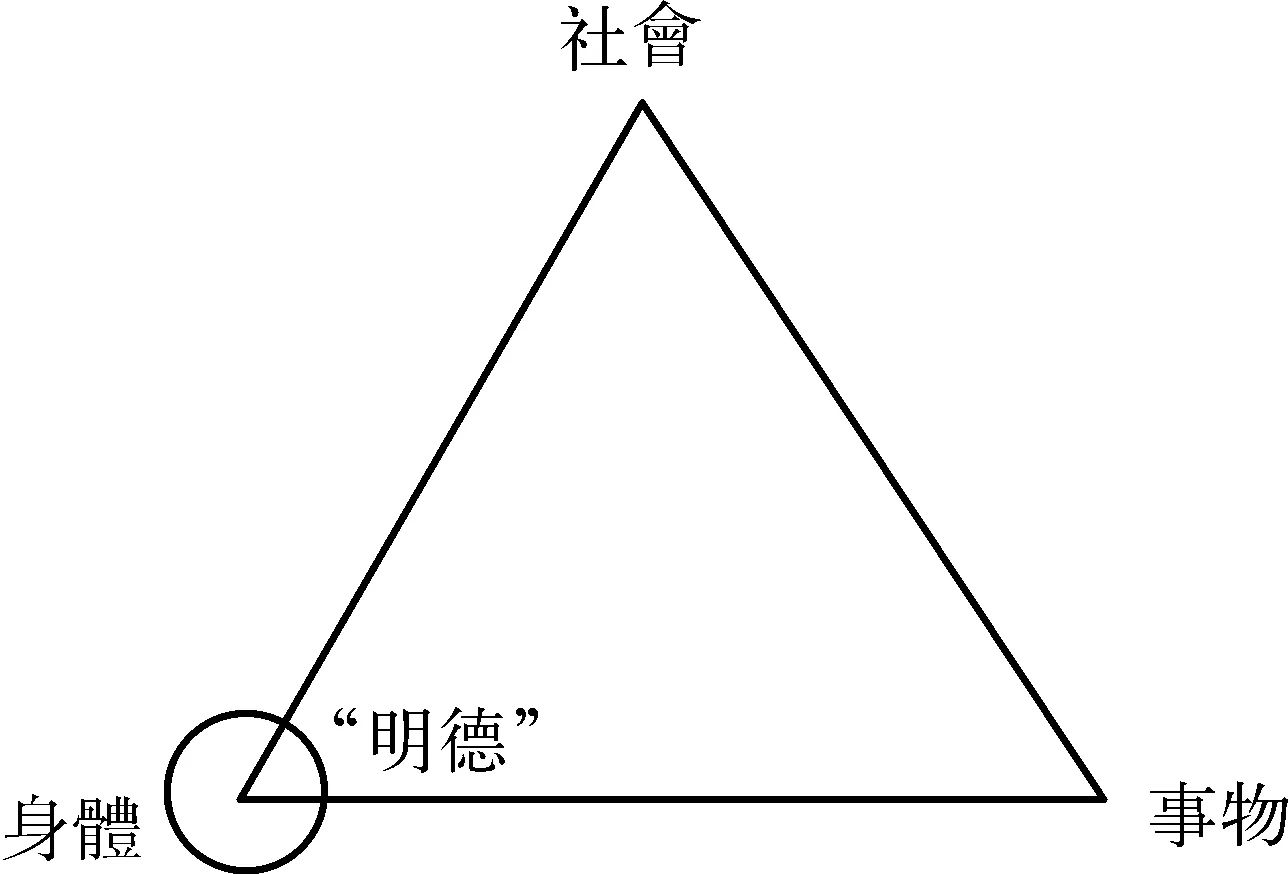

四、 “明 德 把 關”——身體交往的三角模型

需要注意的是,孔子或儒家所謂“聖人”“君子”的身體交往是一種理想狀態和要努力達成的目標,在活生生的現實場景中人們更多的是被禮儀要求着去遵守類似祭祀要正衣冠、禁喧嘩,見尊長要鞠躬行禮、對答有度等的規定,這些對物質身體動作姿態的禮儀規定來自孔子這樣的聖人内外相合的身體具現,卻往往不是被禮儀規制的人們内心情感的外顯,所以就會出現身體情感、禮儀規制和環境事物三者之間不平衡的狀況出現,借助類似於F·海德的態度平衡理論(Heider’s Balance Theory)圖表分析,會有平衡或不平衡如下圖所示的幾種情況出現:

圖一 身體情感、禮儀規制和環境事物之間的平衡

在儒家的身體交往觀念中,身體始終是處於一種交往的狀態,用一種較爲抽象的概念表示出來,就類似於上圖所示的三角狀態,即環境事物的信息借由感官傳入身體化爲身體的意義和情感,代表着實體可感、形而下的事物與身體的交往;禮儀規制是與他者的身體傳播交往時引發的同理心和共鳴帶來的關係壓力,也代表着社會環境等形而上的禮制與身體的交往,同時,身體也會感知到他者的身體即社會禮制對於某些事物的價值意義的判斷,兩者都可以通過“身體間性”來理解,梅洛龐蒂解釋身體間性時就説到“是我的身體在感知他人的身體,在他人的身體中看到了自己的意向的奇妙延伸,看到一種看待世界的熟悉方式……人直接用自己的身體去知覺他人的身體,並同時理解了他人的意識”(14)[法] 莫里斯·梅洛龐蒂著,姜志輝譯《知覺現象學》,商務印書館2001年版,第443頁、445頁。,所以身體既可以作爲知覺事物的主體,也可以作爲被另一具身體所知覺的對象。需要注意的是,在身體交往三角形中,身體感知社會禮儀規制而産生的情感和關係判斷(即左邊長),是由人對不斷感知的他者身體意識所積累的經驗記憶産生的,出於模仿的目的和身體榜樣的力量而産生了禮儀和規制的壓力;而通過身體間性感知到的他者身體與特定事物間的意義關係(即右邊長)則是一種即時的當下的判斷,經驗的記憶與當下的判斷之間也是可能産生矛盾的,這一即時矛盾的演化或解決總會加入經驗記憶中促進禮儀規制的演變,並參與到下一次的身體交往中去。所以,所謂的身體交往,指的就是身體時刻處在對可感知事物的意義情感凝練中、對身體間性所感知的經驗性社會禮儀規制的回應中,以及對他者身體可能存在對同一事物的即時性感知情況的判斷中,做出種種反應的,並且這些反應也會在另一具身體的感知中成爲身體間性感知的“他者身體”形象,從而形成了身體交往的傳播回路。圖中所繪三角形,以左下角的身體情感作爲分析的基點和出發點,對應的另外兩個頂點分别是可感知世界中的事物(大部分是具體的,但也可以是抽象的對象)和來自對他者身體的感知(通常是複數的他者身體)也即是社會禮儀的規制。三角形的三條邊,象徵着三個頂點之間的相互聯繫,這種聯繫是雙向的,如身體被可感知事物激發了情感的同時用中庸式的“發皆中節”的方式給予了積極而正面的回應,那麽這一雙向聯結的邊長便被記爲“+”號,否則爲“-”號;身體感知到他者身體的社會禮儀規制,並以符合禮儀的方式行動則記爲“+”號,否則爲“-”號;通過身體間性得知他者身體對於對象事物的評價與規制,如果對象事物是符合禮儀的記爲“+”號,否則爲“-”號。於是有如下分析:

圖一中上半部分描繪的是三者間能够平衡的情況,是儒家理想的身體交往狀態,前兩種都很好理解,(1) 第一個三角形中,如《論語》所記載的孔子入朝堂的身體形象:“過位,色勃如也,足躩如也,其言似不足者。”(《論語·鄉黨》)君主在座激發孔子的意義和情感是正面的如恭謹和尊敬一類的情感,君臣之間的倫理禮制的要求也是正面的如規定要謹言慎行,孔子也知道朝堂之上的其他臣子也都認可君臣間的這一禮儀制度。於是孔子的身體形象在這一交往場合中展現出的是一副和諧的君臣倫理群像。(2) 第二個三角形中,事物帶給身體的情感是負面的,社會禮制對於事物的情感評價也是負面的,這就如《論語》記載:“子曰:‘巧言、令色、足恭,左丘明恥之,丘亦恥之。匿怨而友其人,左丘明恥之,丘亦恥之。’”(《論語·公冶長》)孔子認爲巧言令色之人是可恥的,而且孔子認爲左丘明也會這麽認爲,左丘明的態度在這裏就代表着孔子對社會中他者的身體情感的一種身體間性的判斷,而孔子將左丘明所代表的一類文化精英的做法和態度視爲社會禮儀規制並予以肯定。這一種情況下三角形三頂點間的關係也是平衡的。(3) 第三個三角形的情況在《論語》中也有記載:“顔淵死,子哭之慟,從者曰:‘子慟矣!’曰:‘有慟乎?非夫人之爲慟而誰爲?’”(《論語·先進》)顔回的死對孔子而言幾近喪子之痛,激發了孔子“慟哭”式的身體情感表達,但禮儀規制師對弟子過世表達出的哀傷之情應該有節制,“從者”衆議紛紛也認爲孔子悲痛過了度,但孔子認爲“非夫人之爲慟而誰爲”,表達顔回對自己而言是特殊的,因爲在不斷的身體交往之中,身體由同一事物激發意義和情感總是化爲了記憶,所以對這一事物的意義就有了疊加性,情感也有了延續性,而“並不是所有的意義都是公共的和普遍的”(15)[美] 約翰·杜翰姆·彼得斯著,鄧建國譯《對空言説: 傳播的觀念史》,上海譯文出版社2017年版,第 247頁。。顔回之死對於孔子而言有着與衆不同的意義,所以對於孔子而言爲顔回去世而慟哭是“發而中節”的一種情感表達,即使是與社會禮儀規制不相符也應該這麽做。這第三個三角形表達的也正是儒家的一種“自反而縮,雖千萬人,吾往矣”(《孟子·公孫丑上》)的身體交往觀。(4) 第四個三角形描述的情況在儒家思想中有一個非常明確的指向,就是狂士。孔子評價狂士時説:“得中行而與之,必也狂狷乎!狂者進取,狷者有所不爲也。”(《論語·子路》)認爲狂狷之士是在不能行中庸之時次一等的選擇,表達了對狂狷之士的贊賞。那什麽樣的人是狂狷之人呢?《孟子》記載了萬章與孟子的問答:“‘敢問何如斯可謂狂矣?’曰:‘如琴張、曾晳、牧皮者,孔子之所謂狂矣。’‘何以謂之狂也?’曰:‘其志嘐嘐然,曰‘古之人,古之人’。夷考其行而不掩焉者也。狂者又不可得,欲得不屑不潔之士而與之,是獧也,是又其次也。’”(《孟子·盡心下》)孟子的回答中分説了孔子所謂狂狷之人就是如琴張、曾晳、牧皮這樣的人,他們雖然言過其行,但至少志向遠大且不願與“不潔之士”爲伍,在之後孟子又借孔子的原話進一步分説了這裏“不潔之士”的所指:“孔子曰:‘過我門而不入我室,我不憾焉者,其唯鄉願乎!鄉願,德之賊也。’曰:‘何如斯可謂之鄉願矣?’曰:‘何以是嘐嘐也?言不顧行,行不顧言,則曰: 古之人,古之人。行何爲踽踽涼涼?生斯世也,爲斯世也,善斯可矣。’閹然媚於世也者,是鄉願也。”(《孟子·盡心下》)可見狂狷之士是與“鄉願”相對的人,而鄉願是“閹然媚於世也者”是媚俗到八面玲瓏讓周圍人都説他好的那一類人。在孔孟這樣的儒者看來,即便鄉願得到他者與世俗禮制的認可,卻是戕害道德之人。孔子曰:“鄉願,德之賊也。”(《論語·陽貨》)比起狂狷之士的進取精神,可以説相去甚遠。所以這第四個三角形描述的就是當身體情感得出的是對鄉願一類人的厭惡之情時,即使通過身體間性明知鄉願們是能够在一時間得到世俗他者的肯定的,但真正的有德之士會勇於表達對鄉願痛斥和反感,即使是被世俗禮制斥責爲狂狷之徒也在所不惜。

圖二 “明德”把關

圖一的下半部分描繪的則是身體情感、禮儀規制和環境事物三者間出現的不平衡的狀態,也是儒家所提倡要用修身的工夫加以改進平衡的狀態。(1) 下半部分的第一和第二個三角形描述的是一種“鄉願”式的身體交往狀態,孟子評價鄉願式的人曰:“非之無舉也,刺之無刺也;同乎流俗,合乎污世;居之似忠信,行之似廉潔;衆皆悦之,自以爲是,而不可與入堯舜之道,故曰德之賊也。”(《孟子·盡心下》)鄉願們感知事物所激發的情感不是用一種“發皆中節”式的方式表達,而是以“衆皆悦之”爲凖繩表達的虚情假意,而“衆皆悦之”是從何而來呢?正是由身體間性而感知到的,所以三角形的右斜邊與底邊的正負號一定是一致的,因爲鄉願們會以感知到的社會禮儀對事物的評判作爲自身對事物的評價標凖,社會禮儀規制對某一事物的評價是“+”號,那麽鄉願身體表達出來的情感也一定是積極而正面的是“+”號,反之當社會禮儀規制的評價是“-”號時,鄉願的身體情感表達也是“-”號。到這裏,如果鄉願的身體與他者身體間的聯繫是正向“+”號的話,那麽就與圖一中上半部的第一第二個三角形所對應的聖人之身體交往觀無異了,但孟子的話點明了鄉願的身體對於社會禮制的反應爲“似忠信”與“似廉潔”,一個似字就將鄉願們對社會禮制虚與委蛇的做法描繪得淋漓盡致,所以是被記爲“-”號。在儒家看來,這種鄉願式的身體交往觀是不平衡的,是需要用修身的工夫來進行批判和改造的,也許會有人覺得人云亦云、衆皆悦之的好好先生似乎也並没有什麽可指責之處,孟子也説“非之無舉也,刺之無刺也”,他們也並非大奸大惡之人,爲什麽會被孔子斥爲“德之賊”呢?須知儒家最著名的十六字心法有云:“人心唯危,道心唯微;唯精唯一,允執厥中。”(《尚書·虞書·大禹謨》)(16)李學勤主編《尚書正義》,北京大學出版社1999年版,第93頁。講人心與道心的區别,並要求面對二者之時要執中而行。放在身體交往的三角模型中,人心指的就是身體對環境事物、對他者身體、對身體間性的感知;而道心則是通過“明德”給出的對感知信息的評價。朱熹將人心道心解釋爲:“心之虚靈知覺,一而已矣,而以爲有人心、道心之異者,則以其或生於形氣之私,或原於性命之正,而所以爲知覺者不同”。(《中庸章句集注·序》)講人心和道心都是人身體知覺到的結果,其實兩者是一體的,只不過人心來自於“形氣之私”而道心來自“性命之正”,才會以爲兩者不同。所以人外世界的信息通過器官進入身體,先是與身體的“形氣之私”即欲望、需求和志向相合而産生意義,再要通過身體的“性命之正”即記憶、經驗和“明德”相合而明瞭關係、判斷價值,“形氣之私”與“性命之正”要“唯精唯一”地相結合,人的身體終究是要“執中而行”,私的意義要與正的價值相結合。换句話説就如圖二所示: 身體器官感知事物信息所産生的意義和情感,以及他者身體給予的社會經驗、禮制壓力都需要經過一個“把關人”的過濾和篩選從而將過去與未來聯結起來,將過去的經驗、未來的可能與當下的選擇關係關聯起來,將形而上的玄想哲思與形而下的身體力行關係關聯起來,這一個“把關人”正是出於“性命之正”的“明德”之心,這也是將整個身體交往系統中肆意流動的信息與意義統合起來而形成關係網絡,進而做出判斷和行動影響身外世界的基礎。而儒家所謂修身的工夫就在這裏,就在恒常的身體交往中,用不斷的“把關”行爲去自省、明晰,甚至淬煉自己的“明德”之心,以期將外顯的身體形象打造成爲“明明德”的介面。

而在鄉願們的身體交往中,卻是用“衆皆悦之”取代了“性命之正”的作用,大大有違堯舜之道,失去了“明德”的把關作用後鄉願們的“似忠信廉潔”終歸是一時的,因爲他們在修身的内向的一面上也即内向傳播的過程中與儒家思想的理想構建有了極大的偏差,而“内向傳播雖然以内向性爲主要特徵,但它依然具有一切傳播所共有的社會性與互動性。對人的行爲決策具有重要影響”(17)謝清果《内向傳播的視域下老子的自我觀探析》,《國際新聞界》2011年6月,第58~63頁。。鄉願們用“衆皆悦之”取代“性命之正”的内向傳播過程也許不會讓他們做出危害社會的惡行,但也絶不會出於“明明德”的動機做出推動社會進步的善行,難怪被聖人斥爲“德之賊也”。所以在鄉願們的身體交往三角形中,身體情感與社會禮制之間的聯繫並非出於正心誠意的積極回應,而是被動妥協式的消極回應,被記爲“-”號。

(2) 圖一下半部分的第三第四個三角形則是身體交往中出現的典型的不平衡情況,首先自身的身體情感與對他者身體感知而得的社會禮制是相和合的,是情感“發皆中節”之守禮君子的基本條件;而後在感知事物而獲得的個人意義情感與通過身體間性感知的他者對於同一事物的價值判斷之間出現了差異而導致了整個身體交往系統的不平衡。第三個三角形的情況在《論語》中有記叙:“公伯寮愬子路於季孫。子服景伯以告,曰:‘夫子固有惑志於公伯寮,吾力猶能肆諸市朝。’子曰:‘道之將行也與,命也;道之將廢也與,命也。公伯寮其如命何!’”(《論語·憲問》)在這一事件中,子服景伯得知公伯寮向季孫氏進讒言構陷子路,出於社會禮制的公心而感到義憤填膺,害怕公伯寮的讒言構陷會讓包括季孫氏在内的魯國貴族百姓對子路産生誤會並危及子路的生命,於是向孔子建議除掉公伯寮。所以在子服景伯的身體交往觀中,對於子路的身體情感是同情而正面積極的,對於社會禮制亦是正心誠意的認可的也才會有出於公心的義憤填膺,所以身體與事物和身體與社會之間的邊長都記爲“+”號,但其身體間性的感知出現了偏差,即在他人會由於讒言構陷而對子路産生什麽樣的印象情感上,子服景伯的判斷是負面的,即社會與事物間的邊長記爲了“-”號,這樣一種身體交往觀中的不平衡認知導致了子服景伯向孔子的問詢,甚至提出了要不要由自己殺掉公伯寮的建議。但孔子注意到了子服景伯這種身體交往觀中的不平衡,於是提出“道之將行將廢,命也。公伯寮其如命何”,認爲他者的身體情感所形成的社會感知並不會因爲公伯寮一個人而改變,這是因爲孔子對於身體間性有着更深更清晰的瞭解: 他者的身體同樣是處於交往三角形中的身體,對於事物的價值取向和判斷同樣需要通過“明德”之心的把關,公伯寮能影響人們獲知的信息卻無法影響人們價值的判斷和行爲。而第四個三角形描述的情況也在《論語》中有類似的案例:“子路曰:‘桓公殺公子糾,召忽死之,管仲不死,曰未仁乎?’子曰:‘桓公九合諸侯不以兵車,管仲之力也。如其仁,如其仁!’”(《論語·憲問》)講述了子路對於管仲的看法,因爲齊桓公殺了公子糾之後,召忽自殺以殉公子糾,而管仲卻没有自殺反而做了齊桓公的宰相,從而認爲管仲算不上是仁德之人。子路作爲孔門弟子,對於他者身體帶來的社會禮制的感知與回應當然是積極而正面的,通過身體間性的感知判斷也認爲管仲得任齊相、素有賢名那麽自然也是得到了社會之認可的,所以前兩組關係都記爲“+”號,但在子路自身對管仲感知中,所激發的身體情感是負面的、不認可的,因爲在子路的“把關明德”那裏,君臣倫理是五倫之首不可偏廢而管仲未能身殉公子糾又出任桓公的宰相,無論如何都是仁德有虧的,所以子路的身體情感與管仲之間的關係記爲“-”號,於是在這一種身體交往三角形的情況中,交往的不平衡又出現了,才會有子路向孔子的請教。孔子注意到了子路的身體交往失衡主要是來自於自身身體情感與身體間性體知到的他者身體情感對於管仲的價值判斷不同,於是解釋説“桓公九合諸侯不以兵車,管仲之力也”,孔子在回答子貢同樣的提問中還説道:“管仲相桓公,霸諸侯,一匡天下,民到於今受其賜。微管仲,吾其被髮左衽矣。豈若匹夫匹婦之爲諒也,自經於溝瀆而莫之知也。”(《論語·憲問》)談到了管仲合諸侯、匡天下、攘外夷的巨大功績是對天下百姓的仁德,與此相比,“自經於溝瀆”不過是匹夫之仁罷了。可見在孔子的“把關明德”那裏社稷與百姓的安康是比君臣之義更高的德行,同時這也反映出孔子的身體交往觀中一個鮮明的特徵,即反身自省性。子曰:“射有似乎君子,失諸正鵠,反求諸其身。”(《禮記·中庸》)(18)王文錦譯解《禮記譯解》,中華書局2001年版,第779頁。也就是説孔子認爲當身體交往的過程中出現了失衡的狀態,首要的就是反省自身,追問把關之明德,而不是將“把關人”的職責推脱給他人的“衆皆悦之”,子曰:“君子求諸己,小人求諸人。”(《論語·衛靈公》)由自身的“明德”執守把關是自身在身體交往中的權柄更是責任,君子以修身明德而在身體交往把握自身,而小人則似無根浮萍在身體交往的信息流中隨波飄蕩,這也是儒家身體交往觀中關於媒介素養的思想,在現代信息社會的生活實踐中只有修身明德地求諸己才能真正認識環境定位自身,否則只會讓自我迷失於人云亦云的信息海洋中,也出現諸如“裸貸”“直播平臺事故”之類的身體表達的失範。儒家的身體交往觀就是在這樣一種“失衡-平衡-再失衡-再平衡”的螺旋往復的自省中收穫了“明德”的成長,也實現了修身的目的,即平衡了自身的身體認知與情感是悦己,像孔子一樣以“明明德”之義教化天下是悦人。儒家的身體交往觀,正是交往修身,“明德”悦己,“明明德”悦人。

小 結

儒家思想講究以己及人,如曾子所云“夫子之道,忠恕而已矣”(《論語·里仁》),就是在講内向傳播之於社會生活實際的重要性,於己忠,於人恕,以明德修身來規範自己始終忠於自己的志向,而以寬以待人的標凖來寬恕他人的不理解和不認可。此所表達的正是一種内向性的傳播思維方式,修身齊家治國平天下,儒家的世界觀、政治觀都始於内向傳播式的修身工夫,歸根結底是根植於内向傳播的把關人——“明德”的修養之上,以聖人和經典爲榜樣學習“明德”,或以日常生活、禮樂活動中發現的身體交往之不平衡來驗證、澄明自己的“明德”。就如子夏所云:“博學而篤志,切問而近思,仁在其中矣。”(《論語·子張》)才能够由内而外地形塑一具儒家理想中的聖人君子式的身體、精神和肉體相統一的身體、能够時刻身體力行的身體,進而又以這樣的身體爲傳播媒介,通過身體形象的展演、身體體態動作的示範,以“明明德”於天下,儒家教化天下的理想就在其中了。

儒家這套以身體爲媒介,先内向傳播修身以明德,而後自然而然由内而外的“明明德”的身體傳播範式是永不過時的中國智慧,對於我們當下的生活實踐也絶不僅僅限於學校師生間的傳承與教化。以校園爲身體必須到場的環境場所,爲師者治學明德而後當面教化學生已是爲大衆所公認和肯定的身體交往場景,但在校園之外,太多言行不一的身體展演暴露在學生們的面前: 比如近些年熱議的“老人倒地了扶不扶”話題與學生們學習到的“老吾老以及人之老”的聖賢智慧間的衝突;又比如更常見的許多年輕的父母教育作爲學生的子女要努力念書不要貪玩,而自己卻沉迷於綜藝、劇集、聚會、手機等娱樂之中時帶給學生子女的認知不平衡。身體交往的三角形在不平衡時,需要通過身體間性的感知以汲取先賢的智慧、榜樣的力量和社會的公德以澄明自身的“明德”,進而通過“明德”把關人的作用重新恢復身體交往的平衡,但如果整個社會呈現給學生們的是“卑鄙是卑鄙者的通行證,高尚是高尚者的墓誌銘”式的環境示範,只會讓下一代人内向傳播中的把關人從“明德”變爲“利己”,儒家先賢之“明明德”於天下的終極理想也永遠無法實現了。由此可見在新時代裏,中國特色社會主義精神文明建設、社會主義核心價值觀的建設已是重中之重而又勢在必行的,只有通過全社會的力量,從所有人所處的社會環境、輿論環境上入手,從每一個人自身的修身工夫入手,重新樹立道德榜樣、全面推進依法治國,提供新時代的社會禮樂制度和身體行爲規範,才能恢復一個儒家理想中的可以讓人在螺旋往復的自省和學習中收穫“明德”成長的社會環境,讓“明明德”的社會理想重新焕發光彩。