东道国制度质量对中国农业ODI的影响

陈伟 卢秀容

内容提要:近年来,中国企业海外农业投资屡遭东道国制度风险而受挫。本文基于 2013—2017年中国农业ODI流量数据,采用面板随机效应模型检验东道国总体制度质量及其不同维度的子变量,以及东道国农业特征变量对中国农业ODI的影响效应,同时考察东道国制度质量的调节效应。研究发现:中国农业ODI与东道国制度质量呈显著负相关关系,表现出制度风险偏好性特征;从东道国制度因素子变量上看,中国企业海外农业投资不太关心东道国政治制度性质和腐败控制程度,而更关心东道国政治稳定性和政府的效率,并倾向于避开政府管制和法律体系较严格的国家;调节作用检验结果显示东道国制度质量正向调节东道国农业规模、农业自然资源丰裕度和农产品双边贸易总额与中国农业ODI之间的关系,负向调节东道国农村人口总量与中国农业ODI之间的关系;制度接近性检验结果显示,中国与东道国总体制度质量及其子变量的制度绝对差异对中国农业ODI的影响方向都为负,但总体上不显著,这说明中国农业ODI具有制度接近性特征。本文的研究既有助于深化对东道国制度风险的认识,也对企业海外农业投资具有一定的指导意义。

关键词:制度质量;制度风险;农业对外直接投资

中图分类号:F113.2 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2020)10-0010-11

一、引言

从实施“走出去”战略以来,中国农业对外直接投资(Outward Direct Investment,简称 ODI)规模总体上呈现上升趋势,领域不断拓宽。从表1中可见,2003-2018年间,中国农业ODI流量从0.87亿美元增长到25.6258亿美元,年均增长25.298%,存量从3.32亿美元增长到187.7318亿美元,年均增长30.87%,略低于同期全国ODI流量年均增长速度29.816%,存量年均增长速度31.336%;流量和存量的各年环比增长速度总体上都较高,但波动幅度也较大,并且随着基数的增大,环比增长速度也有下降的趋势;目前中国农业ODI规模还处于较低水平,当年流量和年末存量在各自当年全国ODI总量中大约都只占1%-2%左右,并且容易受单项投资合同的影响而发生较大的波动,存量的离散系数1.039大于流量的离散系数0.934,但小于农业FDI(实际利用外资金额)离散系数2.773;中国农业ODI净额在2013年由负变正,随后年份持续增加,这是中国所处的发展阶段决定的,也与中国整体ODI净额变动趋势基本一致。

由表2中可以看出,中国农业跨国公司在国际商务中扮演越来越重要的角色。中国境外农业企业数逐年增加,约占境外中资企业数的4.5%左右。截止2018年末有1100家中国境内农业投资机构开展了ODI,占境内对外投资企业数的4.1%,在境外成立了1897家农业企业,占境外中资企业的4.4%。覆盖范围越来越广泛,由2012年的71个国家(地区),发展到2017年的100个国家(地区),覆盖范围由28.98%上升到44.8%,2016年最多,达107个国家(地区),覆蓋范围达47.8%,但目前还远远低于全国对外直接投资80%左右的覆盖率。投资领域已经从最初的渔业捕捞发展到农林牧渔业生产、加工、仓储物流、科技研发、贸易以及服务等业务。据农业农村部国际合作司的《中国农业对外投资合作分析报告(2018年度)》显示,在所调查的开展单一业务的410家农业ODI企业中从事农林牧渔业生产的有208家、加工的有48家、仓储物流的有8家、科技研发的有10家、贸易的有53家、服务的有14家,其他业务的有69家。境外农业企业雇佣外方员工逐年增加,由2012年的8.7988万人增加到2017年的13.3965万人,但占比由12.41%下降到7.83%。

目前,农业ODI主体呈现多元化,已经形成了国有企业、集体企业、股份有限公司、股份合作企业、个体经营者、外商投资企业等全方位的发展格局。投资模式也多种多样,合作层次逐渐升级,由最初合作开发农业自然资源逐渐向资本合作经营方式转变。采用的模式主要有绿地投资、并购、对外援助、境外园区建设、战略联盟等。近年来中国企业在海外农业领域的并购也较活跃,据历年《中国对外直接投资统计公报》显示,2013-2018年间,中国企业在海外共实施农业并购项目分别为23起、43起、37起、33起、13起、18起,2014年海外农业并购金额甚至达到35.6亿美元,占中国海外并购交易总额的6.3%。

中国经济发展整体水平已步入中上等收入国家的行列,根据邓宁(Dunning,1981)[1]提出的投资发展路径(Investment Development Path,IDP)理论,中国ODI的规模会逐步增加。同时,随着“一带一路”倡议的不断深入、国家对农业的大力支持和中国农业企业实力的增强,预计未来中国农业ODI将会继续保持上涨态势。

但近年来中国企业海外农业直接投资之路并不顺利,在海外农业投资中屡次因东道国的政治、社会和经济风险因素而受挫,不乏失败的案例,引发了国内外的强烈关注。据《中国农业对外投资合作分析报告》显示,在每年调查的中国海外农业投资企业中,由于受自身实力、文化差异、东道国限制、政治经济风险等因素影响,处于暂停经营或注销状态的企业持续增加(见表2),2012-2017年期间由2012年的9家,增加到2017年的68家,占比由2.6%增加到8%。

新制度经济学认为制度是研究和认识跨国公司行为的重要基础,制度因素是认识中国以及其他发展中国家企业在ODI过程中行为差异的关键[2-3]。在新兴市场国家ODI的过程中,制度可以充分影响到企业的商业战略决策[4]。母国与东道国之间的制度差异已成为制约中国企业ODI的重要障碍,东道国制度质量已成为企业竞争优势和国家区位引力的重要因素[5]。

综上所述,本文结合ODI理论和政治经济学的相关研究,从制度质量这一理论视角,以中国企业农业ODI为研究对象,探讨东道国制度质量与中国农业ODI的关系,这对农业企业正确地认识东道国制度质量对跨国投资的影响,进一步推进农业企业国际化经营都有重要启示。

二、研究理论与假设

(一)理论基础

东道国与母国投资环境存在差异,企业的国际化是一个艰难的过程。在国际化过程中,企业需要拥有某些特定的优势,如技术、管理技能、营销诀窍等。Hymer(1976)将这些特定优势称为垄断优势[6]。他认为市场不完全会使一部分企业拥有垄断优势,并通过ODI的方式来利用这些优势。邓宁于1977年在《贸易,经济活动的区位和跨国企业:折衷理论方法探索》中提出了国际生产折衷理论。邓宁认为当企业同时具备所有权优势、内部化优势、区位优势时,就有了ODI的能力和动机。其中,区位优势包括当地的外资政策、经济发展水平、市场规模、基础设施、资源禀赋、劳动力及其成本等。邓宁认为,在企业具有了所有权优势、内部化优势这两个必要条件时,如果又在某一东道国具有区位优势,那么该企业就具備了ODI的必要条件和充分条件,企业就会对外直接投资。Peng等(2009)在研究企业战略与绩效时提出了战略三支柱理论[7]。该理论认为战略选择与实施不仅受企业资源和产业竞争的影响,而且受制度因素的影响,因而应该将产业观、资源观和制度观结合起来。这一理论认为企业在国际化过程中,制度和产业是比较关键的因素,它们不仅仅是一个背景条件,而且是能够直接影响企业战略的制定和实施。

(二)研究假设

影响企业ODI的因素很多,除了东道国的经济发展程度、地理距离、资源禀赋外,制度环境也是企业进行ODI区位选择的关键因素。传统理论认为企业倾向于到政治稳定、制度成熟和有支持外资政策的东道国投资。

1.制度质量。东道国制度质量对吸引外资所起的作用越来越重要。高质量的制度意味着东道国立法公正透明,制度风险小,政府官员行事清明廉洁,便于跨国企业投资[8],相反,如果一国制度存在明显的缺陷,如产权制度缺失、腐败、权利寻租等,则制度风险较高,将提高投资成本,减少外商投资活动[9]。余壮雄等(2017)认为东道国制度质量对吸引中国ODI的进入具有正向影响。但好的制度环境也可能意味着对外资企业严格的监管和审批,降低外资的吸引力,低质量的制度也有利于吸引外来企业利用东道国的制度漏洞为自身提供有利的经营环境,从而增加对东道国的投资[10]。现提出如下假设:

假设1:东道国制度质量对中国农业ODI正向影响。

2.制度因素子变量。制度是个多维变量,世界银行全球治理指数(WGI)将制度分为话语权与问责制、政治稳定与杜绝暴力/恐怖主义、政府效率、监管质量、法治水平、腐败控制六个不同的维度。

东道国社会公众话语权和问责制衡量东道国民主政治发展程度。一个民主程度高的国家,一般开放程度较高,信息传递更畅通,有助于监控政府的权力不被滥用,能激发投资者的投资行为[11]。但民主政治的发展可能导致福利主义和民粹主义的崛起、劳工权利保护的增强和工会力量的膨胀会阻碍外国资本的流入[12]。

政治稳定为市场参与者提供了一个安全稳定的环境,投资不确定性降低。如果一国政治局势动荡将会导致外资政策和产权保护等缺失或缺乏连贯性,导致违约,甚至非法侵占、剥夺和转移外资企业的资产和收益[13],从而降低东道国对外资的吸引力。

健全的政府监管和高效的政府效率能够为企业经营提供透明、廉洁和高效率的营商环境,这意味着外资企业面临较少的限制和政治压力,从而促进外资的流入。但东道国较高的政府监管质量和效率也可能为了保护本国企业而对海外投资者设置进入壁垒,致使投资者难以进入[14]。

东道国法治水平高意味着有一个强有力的司法体系维持社会经济秩序,降低违约风险和交易成本[15],这对吸引外资具有正效应。但严格的法治对企业在信息披露、环境保护、劳工权益维护、履行公平竞争和企业社会责任等方面提出了更高的要求,这会增加企业的额外成本[12],对外资产生负效应。

有效的腐败控制意味着企业不需要为了顺利开展经营活动而花费大笔资金贿赂政府官员,可以降低不确定性和交易成本。但腐败也可能帮助外商以寻租的方式快速绕过当地投资的制度障碍,降低获得项目的时间等交易成本[16]。本文提出如下假设:

假设2:东道国制度各子变量总体上对中国农业ODI具有双重作用,影响效应不确定。

3.制度距离。制度质量是对东道国制度的绝对评价,对外资流入影响具有普遍性和一般性,而制度距离是两个国家在制度层面的差异程度,是对双边制度的相对评价,对特定国家的外资流入会产生影响。一般认为,母国与东道国的双边制度差距越大,企业熟悉东道国市场制度规则的难度越大,导致投资收益不确定性增加,进而阻碍投资规模扩大[17]。本文提出如下假设:

假设3:中国与东道国间制度距离对中国农业ODI为负向影响。

4.制度质量的调节作用。东道国制度质量不仅直接影响企业的海外投资,而且也会对影响企业海外投资的其他因素产生调节作用,从而间接地影响企业国际化的成效。宗芳宇(2012)认为作为一般性投资促进机制的东道国制度质量与东道国产业特征变量的交互作用可能影响企业的海外投资[18]。

假设4:东道国制度质量与东道国农业特征变量的交互作用对中国农业ODI影响显著。

三、经验分析

(一)模型设定与计量方法

本文的数据为18个国家5年的面板数据。Hausman等(1981)学者认为应该总是把个体影响处理为随机的,特别是对于“宽而短”的面板数据[19]。Hausman检验的原假设是随机效应与解释变量无关。从以下各表中可见,模型Chi-Sq. statistic统计量的伴随概率(Prob.)均远远大于显著性水平0.1,这说明各模型均无法拒绝随机效应模型与固定效应模型不存在系统差异的原假设,说明应当采用随机效应模型。同时,模型中的地理距离变量短期内不随时间变化,不适合固定效应模型,因此选择面板数据模型中随机效应模型比较合理。变截距面板模型形式如下:

其中:i为东道国,t为年份,j为序号。Xit为制度变量,Zit为农业特征变量,Cit为其他控制变量,Zit和Cit已对数化处理。λi、μt分别表示个体效应和时间效应,ξit为随机扰动项。个体恒量β0代表截面单元即不同国家的个体特征,反映了不同国家的个体差异,β1、βj为估计参数。

本文运用EViews软件,在具有面板结构的工作文件(Panel Workfile)上建立Panel Data模型,该模型适合对面板数据截面成员较多但时期较短的“宽而短”的数据进行处理和建模分析。

(二)变量选取和数据处理

1.变量选取。本文主要研究东道国制度因素对中国农业ODI的影响,所以核心解释变量为东道国制度因素,同时,由于该变量具有典型的区位特征,所以本文根据邓宁的区位优势理论(当地的外资政策、经济发展水平、市场规模、资源禀赋、劳动力等)以及数据的可得性选取反映东道国区位特性的全国层面和农业行业层面的控制变量。

(1)被解释变量

中国对东道国农业ODI流量(ofdi)。按照区域分布的均衡性、典型性和获得连续数据①的原则选取全球18个中国已有农业投资或将来具有投资潜力的国家2013-2017年中国对其农业ODI的流量数据作为ofdi的值。对于个别样本国家个别年份数据出现0 值或统计缺失的现象,本文借鉴已有研究的方法赋值为1,取对数后为0[20]。

(2)核心解释变量

核心解释变量即东道国制度层面变量。本文选取世界银行的全球治理指数(WGI)来度量东道国的制度质量,该指标可以全面反映一国包含行政和司法在内的管制制度质量。该指数包含:话语权和问责(va)、政治稳定性与非暴乱(pa)、政府效率(ge)、管制质量(rq)、法治程度(rl)、腐败控制(cc)6个指标。各指标数據值在-2.5~2.5 之间②,分值越高表示东道国政府治理水平越好,制度质量越高,制度风险越低。本文取6项指标的算术平均值作为东道国总体制度质量(zl)。另外,本文用中国与东道国制度质量差异的绝对值来衡量双边制度距离(dis)。其中,discit表示中国(c)与东道国(i)之间在第t年的制度距离,Ict、Iit分别表示中国(c)与东道国(i)在第t年的制度质量,制度质量绝对差异公式:

(3)控制变量

东道国全国层面变量。(1)市场规模(gdp):东道国市场规模越大,意味着当地的需求越大,市场发展前景越广阔,吸引外资的潜力越大。(2)经济发展水平(pgdp):一国的经济发展水平越高,经济活力越强,对外资的吸引力也就越大,一般用人均GDP来衡量一个国家的经济发展程度。(3)贷款利率(lor):东道国借贷利率衡量了外资企业在东道国的融资成本。利率提高会增加企业的投资成本,导致东道国FDI流入量下降。(4)投资开放度(inop):该指标一定程度上反映了东道国对待外资的态度。(5)东道国营商环境排名(br):该指标包括东道国内交易便利程度、审批手续、缴税情况等方面。数值越小,表示营商环境越好。(6)双边政治关系(vi):本文用双边高层互访次数衡量两国双边政治关系。(7)地理距离(gd):本文采用 GCD(Great Circle Distance)方法测算的北京与东道国首都之间的球面距离来代表中国与东道国间地理距离。

东道国农业行业层面变量。(1)农业规模(agdp):本文用东道国农业增加值来代表东道国的农业市场规模。(2)农村人口总量(apop):反映东道国农村劳动力要素的丰裕程度。该变量值越高,说明东道国农村劳动力资源越丰富。(3)农业自然资源丰裕度(pland):该变量代表了东道国自然资源的丰裕度。本文采用东道国人均耕地面积来衡量东道国农业自然资源丰富程度。(4)农产品双边贸易总额(trade):与东道国密切的贸易联系能促进投资国对东道国的直接投资。

2.数据来源及说明

(1)样本国家的选择。根据数据的可获得性和连续性,参考《境外投资企业(机构)名录》 《国际国家风险指南》,以及《中国对外农业投资合作分析报告》,本文选取18个国家③作为样本国家,涵盖中国农业ODI主要国家。

(2)数据来源及说明。本文所涉及的主要变量及其数据来源见表3。

在具体实证检验时,除了东道国总体制度质量和6个子变量以外,本文对其他变量均进行了取对数处理以减小数据异方差的影响。表3中,(1)农业自然资源丰裕度指标中,吉尔吉斯斯坦、老挝、马达加斯加、莫桑比克、毛里塔尼亚、秘鲁、塔吉克斯坦、坦桑尼亚、新西兰、新加坡、以色列等11个国家2016、2017年人均耕地数据,以及其他国家2017年人均耕地数据采用移动平均法得到。(2)柬埔寨贷款利率采用12个月期瑞尔贷款利率;哈萨克斯坦采用5年以上非金融企业坚戈贷款利率贷款;德国采用5年以上非金融企业有效利率,各国年货款利率由12个月数据简单平均而得;新西兰2017年货款利率数据来源于万德数据库。(3)农业规模指标中,《国际统计年鉴》显示加拿大2016年的数据采用2013年的数据,2017年的数据采用2014年数据,新西兰2017年数据采用2015年数据。

(三)变量描述统计分析和相关关系的判断

限于篇幅,未列出变量描述统计分析和相关系数表。从变量描述统计分析结果上看,俄罗斯、澳大利亚、新西兰、老挝、巴西、美国、毛里塔民亚等国是中国农业ODI流入最多的经济体;东道国总体制度质量及6个维度的子指标显示发展中国家的制度质量总体上低于发达国家。

从相关系数矩阵看,由于lngdp变量的相关系数介于0.63-0.92之间,与其他解释变量相关程度较高,其他解释变量间的相关系数均在 0.75 以下,绝大部分在0.6以下。为了准确起见,再计算方差膨胀因子(VIF),发现lngdp的VIF为13.857,大于10,删除lngdp变量并分别引进zl、va、pa、ge、rq、rl、cc后,检验结果显示VIF都小于10,因此根据经验法则认为变量之间不存在严重的多重共线性问题。

四、实证检验和结果分析

(一)制度风险偏好性检验

本检验中除考虑总体制度质量及其各子变量指标之外,还分别加入东道国全国层面的控制变量和东道国农业行业特征的控制变量,见表4。模型(1)中解释变量只包含东道国总体制度质量和全国层面的控制变量。模型(2)在模型(1)的基础上加入东道国农业行业特征变量。模型(3)-(8)在模型(2)的基础上,分别加入6个制度质量子变量。

表4中,总体制度质量(zl)在模型(1)中显著为负,即在不考虑东道国农业行业特征变量的情况下,中国农业ODI的数量与东道国制度质量呈显著负相关,存在制度风险偏好性特征,即东道国制度质量越低,制度风险越大,投资越多,也说明中国农业企业愿意承担较大的制度风险去利用东道国的农业资源,这与传统理论预期不相符,原因是:(1)当前中国农业ODI的主体还是国有农业企业,如据《中国对外农业投资合作分析报告(2018)》显示,在调查的851家境外农业企业中,截止2017年底对外投资存量为173.3亿美元,但仅中粮集团(43.8亿美元)、广东农垦(4.0亿美元)、中国林业集团(2.7亿美元)三家企业农业ODI存量就占29.3%。而国有企业具有制度接近优势与所有权优势,具有抵御高风险的能力,对东道国的制度风险有更强的容忍度。另外,国有企业在一定程度上还具有非市场动机,利润最大化并非是国有企业对外投资行为的唯一目标,还有帮助贫困国家的经济增长、增进外交关系等等意图,这些也会在一定程度上强化中国企业农业ODI决策的逆向发展。(2)中国农业企业“走出去”较日本、韩国、欧美国家晚,属于后来者,前者的农业跨国企业早已进入到农业自然资源条件较好、制度完善、政治风险较低的东道国,中国农业企业作为资本输出的后来者,投资空间有限,只能选择到制度质量较低、其他跨国农业企业不太愿进入的东道国投资。(3)中国农业企业更为适应这些与中国制度距离更为接近、双边政治关系较友好的东道国,但这些国家制度风险往往较高。由于以上原因产生了中国农业ODI 流入与东道国制度风险呈正相关的表象。

为了进一步检验中国农业 ODI 的制度风险偏好,在模型(2)中加入东道国农业行业层面特征控制变量,回归结果显示总体制度质量(zl)仍然显著为负,并且与模型(1)相比系数绝对值由0.771增加到0.861,显著水平也由10%提高到5%,意味着在控制东道国农业特征变量的影响后,中国农业ODI的制度风险偏好性更强了。

从制度质量各子变量的回归结果上看。话语权和问责(va)和腐败控制(cc)在回归中影响都不显著,说明东道国公民的选举自由权表达和腐败控制状况都不是吸引中国农业ODI的重要因素。政治稳定性与非暴乱(pa)影响显著为正。这说明东道国的政治稳定性是影响中国农业ODI的决定因素。东道国政权动荡,将会导致外资政策和产权保护等缺失或缺乏连贯性,从而损害投资者利益。政府效率(ge)显著为正,这意味着政府效率是中国农业ODI区位选择中一个重要的制度性因素。管制质量(rq)和法治程度(rl)影响显著为负。这意味着东道国管制效率和法制质量对中国农业ODI正负两方面效应综合后为负,即大多数中国农业企业倾向于避开法律和政府监管体系严格的国家。

东道国全国层面的控制变量与传统理论预期基本一致。东道国人均 GDP(lnpgdp)的系数符号和显著性在模型(1)-(8)中不全一致,在很多回归中都不显著,这表明总体上看东道国经济实力对中国农业ODI的影响不明显,中国企业对东道国农业ODI的决策过程中市场导向不明显。但在部分模型中呈现显著的正效应,说明部分证据显示中国农业ODI可能流向人均GDP较高的东道国。地理距离(lngd)在每个回归中都显著为负,这与国际经济学中的引力模型理论相一致,中国企业农业ODI在选择区位时更偏向距离中国近的国家。观察近年来中国农业ODI的流向,目的国主要是东南亚国家、俄罗斯远东地区、中亚、澳大利亚等中国周边国家。其他控制变量如东道国投资开放度(lninop)、双边政治关系(lnvi)总体上影响显著为正,说明它们对中国农业ODI均具有显著的积极影响;企业经营环境排名(lnbr)和贷款利率(lnlor)总体上显著为负,与理论预期也基本一致。

东道国农业行业层面的特征控制变量中,农业规模(lnagdp)显著为正,与预期相一致。农业自然资源丰裕度(lnpland)显著为正,说明东道国以耕地为代表的农业自然资源影响中国对其农业投资规模,中国企业对东道国农业ODI具有明显的资源导向性特征。农村人口总量(lnapop)总体上显著为正,说明东道国农村劳动力资源对中国农业ODI总体上表现正向影响。农产品双边贸易总额(lntrade)系数符号都为正号,在少数回归中不显著,但总体来说,中国与东道国之间的农产品贸易联系对中国在东道国的农业投资具有显著的正向影响,这一结论与理论所揭示的双边贸易能促进投资国对东道国的直接投资相符。

(二)调节作用检验

为了检验东道国制度质量的调节作用,以及东道国制度质量、农业特征变量与中国农业ODI之间的关系,现在模型中引入东道国制度质量和农业特征变量交互项。当引入交互项后,由于模型性质改变,解释变量的回归系数含义不能按加法模型的方式加以解释。在加法模型中,回归系数测度了解释变量对被解释变量的边际效应,边际效应不依赖于其他解释变量的值。但在交互模型中,交互项的解释变量对被解释变量的边际效应依赖于该交互项中的其他解释变量(调节变量)的值。在线型回归模型中,边际效应是交互项中其他解释变量(调节变量)的线性函数,即y/x=α0+α1z(y为被解释变量,x为交互项中的其他解释变量,z为调节变量)。东道国调节变量对交互项中其他解释变量对被解释变量边际效应的调节作用如图1所示(假设α1小于0)。调节变量的调节作用只有在调节变量值比较高和比较低的时候才显著(置信水平为95%的置信区间上下界限同时在纵坐标值0以下或以上),如图1中a、b。当调节变量值高于b时,交互项中其他解释变量与被解释变量成显著负相关关系(邊际效线在0以下),这一负相关关系随着调节变量值的提高而显著加强,说明在高调节变量值的国家,调节变量对被解释变量有一定阻滞作用。当调节变量值低于a时,交互项中其他解释变量与被解释变量成显著正相关关系(边际效应线在0以上),这一正相关关系随着调节变量值的降低而显著加强。

表5中各模型回归结果通过交互项显示了东道国制度质量对农业特征变量的调节作用,并分别表示在图2中。表5中模型(1)、(3)、(4)的α1>0,交叉项分别在5%、10%、10%水平下显著为正,表明东道国制度质量正向调节东道国农业规模(lnagdp)、农业自然资源丰裕度(lnpland)和农产品双边贸易总额(lntrade)与中国农业ODI之间的关系。制度变量(zl)在单项变量估计结果中均为显著负相关关系,而在模型(1)、(3)、(4)交互项中估计结果是显著正向关联性,这意味着东道国制度环境与市场规模和农业资源因素双重叠加效应足以吸引中国农业企业的投资。在模型(2)中α1<0,交叉项在10%水平下显著为负,表明东道国制度质量负向调节东道国农村人口总量(lnapop)与中国农业ODI之间的关系。

图2显示了东道国制度质量如何调节东道国农业特征变量与中国农业ODI的关系。从图2可见东道国制度质量对东道国农业规模、农业自然资源丰裕度、农产品双边贸易总额的调节作用为正(图中虚线斜率为正)。这一调节作用只有在每一农业特征变量对中国农业ODI边际效应置信水平为95%的置信区间上下界线同时在纵坐标值0以下或以上才显著。由于本文受到样本容量的限制,未算出具体数据,待在以后的研究中进一步关注,但根据置信区间上下线的趋势判断存在如图1中的a、b两个或其中一个值。当制度质量高到某个值时,东道国制度质量使农业特征变量对中国农业ODI之间的边际效应成显著正相关关系,这一正相关关系随着制度质量的提高而显著加强。当制度质量低于某个值时,东道国制度质量使农业特征变量对中国农业ODI之间的边际效应成显著负相关关系,这一负相关关系随着制度质量的提高而显著减弱。东道国制度质量对东道国农村人口总量的调节作用为负,这意味着东道国农村人口资源因素与制度性因素之间存在着一定的替代效应,东道国丰富的农村人口资源可以在某种程度上抵消较差制度环境所带来的负面影响,同时,当制度质量高到某个值时,东道国制度质量使农村人口总量对中国农业ODI之间的边际效应成显著负相关关系,这一负相关关系随着制度质量的提高而显著加强。当制度质量低于某个值时,东道国制度质量使农村人口总量对中国农业ODI之间的边际效应成显著正相关关系,这一正相关关系随着制度质量的提高而显著降低。

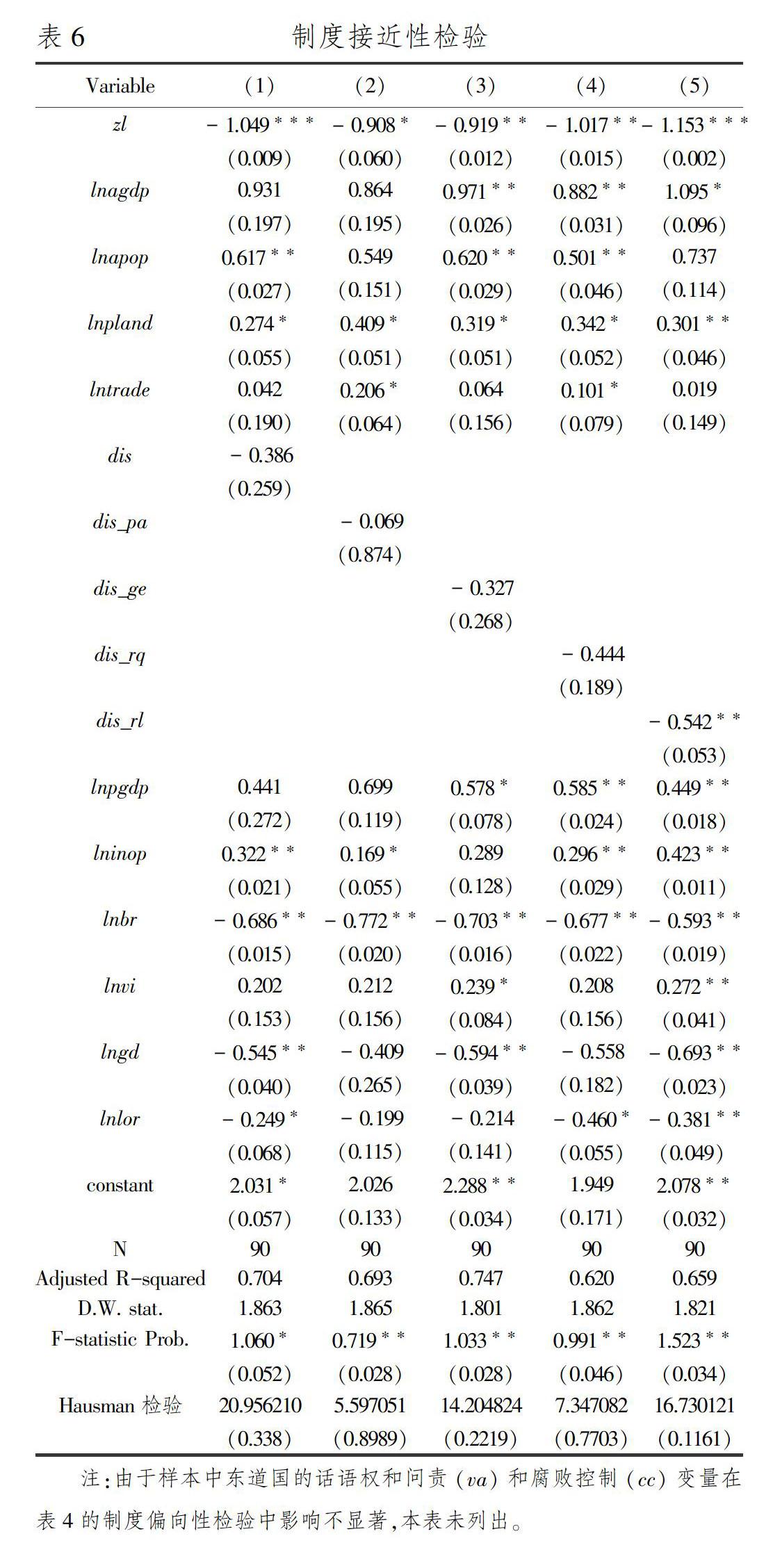

(三)制度接近性检验

传统理论认为制度质量差异小的国家间更加容易接纳对方的交易规则和制度环境,因而制度差异小可以促进双边企业投资[21],即制度的绝对差异与ODI负相关。许多学者也认为中国企业在制度环境与中国相似的国家具有特定“激励和优势”,偏好到与中国制度相似的东道国投资[18。那么中国企业农业ODI的行为是否与传统理论预期一致呢?这需要进行制度距离接近性检验。本文参考Habib et al.(2002)和Bénassy-Quéré A. et al.(2007)的研究,运用东道国与中国制度质量及子变量差异的绝对值来度量制度距离[21-22]。检验结果见表6。

从检验结果看,双边制度的绝对差异无论是总体制度质量的绝对差异(dis),还是各子变量的绝对差异(dis_pa、dis_ge、dis_rq、dis_rl)对中国农业ODI的影响方向为负,与传统理论预期相符,说明中国农业ODI具有制度接近性特征,但从显著性上看,除了dis_rl在5%水平上显著外,其他都不显著,总体上看制度距离不是影响中国农业ODI的决定因素。因为中国是一个发展中国家,目前中国农业ODI 也主要流向了發展中国家,发展中国家之间的制度呈现较大的相似性,所以本文认为中国农业ODI具有“制度接近性”。

(四)内生性检验

由于中国目前在各东道国的农业投资规模非常小,还不足以影响东道国的制度质量和其他经济变量的水平,另外,东道国的制度环境是一个长期演化过程的结果,短期内变化不大,所以,预期中国农业ODI与东道国制度质量之间不存在双向因果关系,可将其视为外生变量。为了验证内生性问题是否存在,本文将模型中的解释变量滞后一期进行回归,所得回归结果与表4检验结果并无明显差异,仅是变量回归系数大小和显著性水平上有所变化。另外,从Hausman检验结果来看,也不能拒绝所有解释变量均为外生变量的原假设,表明模型中不存在内生性问题,也说明本文的实证结果是稳健的。

五、结论与启示

本文基于 2013—2017年中国对18个国家农业ODI流量数据,采用面板随机效应模型检验了东道国制度质量及其6个不同维度子变量,以及4个东道国农业特征变量对中国农业ODI的影响效应,同时考察了东道国制度质量的调节效应。研究发现:

制度风险偏好性检验的回归结果显示,从东道国总体制度质量上看,中国农业ODI与东道国制度质量呈显著负相关关系,表现出制度风险偏好性特征。在控制东道国农业特征变量的影响后,中国农业ODI的制度风险偏好性更强了。原因在于:一是当前中国农业ODI的主体还是国有农业企业,国有企业具有抵御高风险的能力和非市场化动机;二是中国农业企业作为资本输出的后来者,投资空间有限;三是中国农业企业更适应与中国制度距离更为接近的国家,而这些国家往往制度风险较高。

从东道国制度质量的6个子变量上看,东道国不同制度质量子变量对中国农业ODI具有不同的影响效应。中国农业企业不太关心东道国民主自由等政治制度和腐败控制程度,而更关心东道国政治稳定性和政府的效率,并倾向于避开政府管制和法律体系严格的国家。

在东道国制度质量调节作用检验中,东道国制度质量正向调节东道国农业规模、农业自然资源丰裕度和农产品双边贸易总额与中国农业ODI之间的关系,意味着随着东道国制度质量的提高,东道国上述农业特征变量对中国农业ODI的吸引力逐渐增强。东道国制度质量负向调节东道国农村人口总量与中国农业ODI之间的关系,意味着随着东道国制度质量的提高,东道国农村人口总量对中国农业ODI的吸引力逐渐降低。

制度接近性检验结果显示,中国与东道国无论是总体制度质量的绝对差异,还是政治稳定性与非暴乱、政府效率、管制质量和法治程度等4个子变量的绝对差异对中国农业ODI的影响方向都为负,这说明中国农业ODI具有制度接近性特征。从显著性上看,除了法治程度绝对差异在5%水平是显著外,其他都不显著。

在控制变量中,东道国农业规模和农村人口总量对中国农业ODI的影响效应与理论预期一致。农业自然资源丰裕度对中国农业ODI影响显著为正,表明东道国以耕地为代表的农业自然资源有利于吸引中国农业ODI,中国农业ODI具有明显资源寻求型特征。农产品双边贸易总额总体上影响显著为正,说明中国与东道国之间的农产品贸易联系对中国在东道国的农业投资具有显著的正向影响。

在当前国际地缘政治环境日趋复杂、保护主义日益抬头、中国实力逐渐增强和世界各国日益重视本国农业安全的背景下,中国农业ODI在东道国面临着诸多风险与挑战。本文结论蕴含的启示有:

第一,现阶段,中国农业ODI表现出制度风险偏好的表象,但这并不意味着中国农业ODI本质上喜好风险,而是一种阶段性现象,在企业农业ODI过程中,仍然表现出对东道国总体制度环境的较强关注。随着包括民营企业在内的更多中国农业企业竞争力增强和“走出去”,中国农业ODI表现出的制度风险偏好性可能会发生相应的变化。因而,从长远来看,需要不断提升农业企业自身的国际竞争力和支持民营农业企业的发展。

第二,中国农业ODI区位选择时要重视东道国制度风险。目前中国农业海外投资主要集中在制度风险较高的国家,面临着较高的制度风险。因此,政府和企业对海外农业投资可能面临的制度风险应给予重视,充分调动政治、经济和外交的力量,加快签(修)订双(多)边投资协定,为中国企业海外农业投资营造一个相对安全的环境。

第三,东道国制度质量对中国农业ODI呈负向影响,但制度质量对东道国农业规模、农业自然资源丰裕度和农产品双边贸易总额对中国农业ODI之间的边际效应起着正向调节作用,这一结果意味着在分析东道国制度质量对中国农业海外投资的影响时,不仅要分析制度质量本身的直接作用,而且还要分析制度质量对其他因素的调节作用。

第四,海外农业投资企业应提高对东道国制度风险的识别、预警和应对能力,做好项目投资前的调查和制度风险的评估,以及项目运营期间制度风险的动态监测和应急预案,将风险降至合理的水平。

注释:

① 由于没有一个机构系统地发布中国农业ODI统计数据,当前很难获得中国对不同国家在不同年份的连续的农业ODI数据。

② 该区间涵盖大多数目标值,但有极少量数据落在该区间外,如 “政治稳定程度”的最小值为-2.812。

③ 18个国家分别是:阿根廷(Argentina)、澳大利亚(Australia)、巴西(Brazil)、俄罗斯(Russia)、加拿大(Canada)、美国(America)、印度尼西亚(Indonesia)、印度(India)、哈萨克斯坦(Kazakhstan)、吉尔吉斯斯坦(Kyrgyzstan)、柬埔寨(Cambodia)、缅甸(Myanmar)、莫桑比克(Mozambique)、毛里塔尼亚(Mauritania)、泰国(Thailand)、塔吉克斯坦(Tajikistan)、新西兰(New Zealand)、越南(Vietnam)。

参考文献:

[1] Dunning J. H. Explaining the International Direct Investment Position of Countries: Towards A Dynamic or Developmental Approach[J].Review of World Economics (Weltwirtschaftliches Archiv), 1981,117(1): 30-64.

[2] Yamakawa. Y., Peng. M. W., Deeds D. L. What Drives New Ventures to Internationalize from Emerging to Developed Economies?[M].Entrepreneurship Theory and Practice, 2008, 32(1):59 -82.

[3] Ramasamy B., Yeung M., Laforet S.Chinas Outward Foreign Direct Investment: Location Choice and Firm Ownership[J].World Bus,2012,20(47):17-25.

[4] Peng M. W., Wang D. Y. L., Jiang Y. An Institution-based View of International Business Strategy: A Focus on Emerging Economies[J].Journal of International Business Studies, 2008, 39(5): 920 -936.

[5] 余壯雄,付利. 中国企业对外投资的区位选择:制度障碍与先行贸易[J].国际贸易问题,2017(11):115-126.

[6] Hymer S. The International Operations of Nationnal Firms: A Study of Direct Foreign Investment[M].Cambridge, MA: The MIT Press, 1976.

[7] Peng M. W., Sun S. L., Pinkham B., Chen H. The Institution-based View as a Third Leg for a Strategy Tripod[J].Academy of Management Perspectives, 2009, 23(3): 63 -81.