“民-群”视角下的社会参与层次:社区公共活动场所的集群效应研究

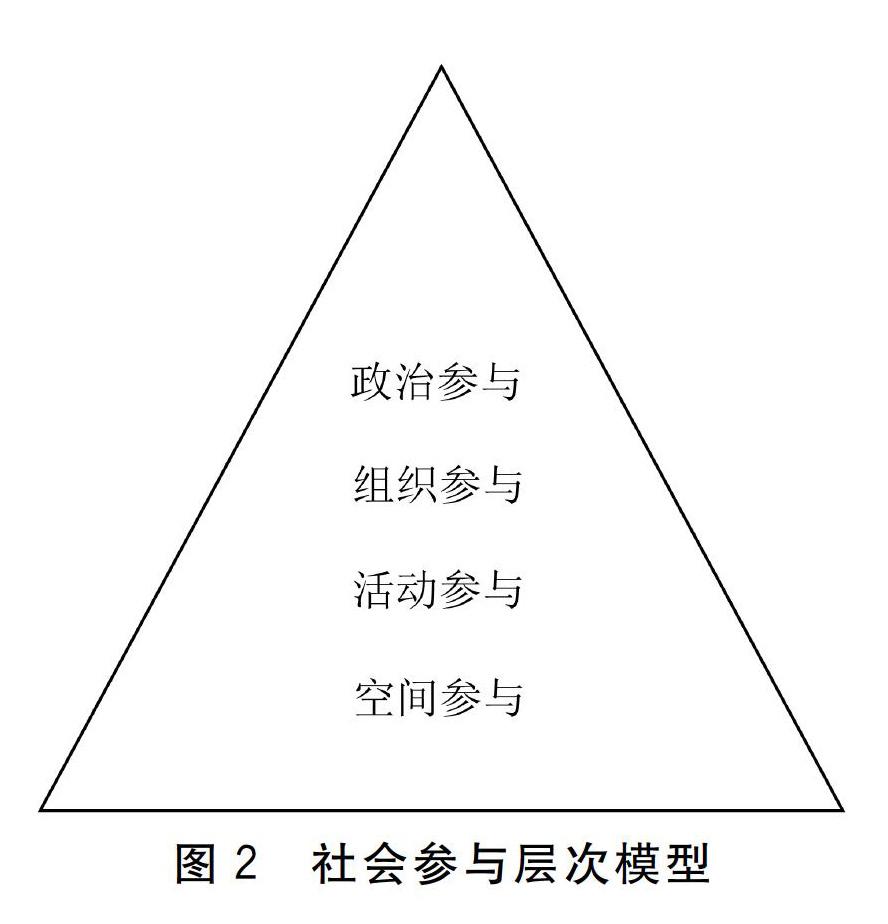

摘 要:社会参与研究存在“价值取向上向政治参与收敛”和“解释维度上向生活领域扩散”的困境,那么,社会参与在解释维度上是否存在向下收敛的基础并服从某种一般逻辑?基于“民-群”视角,将社会参与纳入到集群范畴,对凤馨苑社区公共空间——综合楼的集群现象进行经验研究,可以发现,集群服从“空间参与-活动参与-组织参与-政治参与”梯次展开的参与层次模型,其中,空间参与能够在解释维度上对社会参与起到收敛作用。因此,可以得出结论:社会参与具有层次性,大众集群服从社会参与层次模型。

关键词:空间参与;社会参与层次;集群现象;“民-群”视角

中图分类号:D669.3 文献标识码:A 文章编号:0257-5833(2020)12-0013-16

作者简介:陈玉生,华南农业大学公共管理学院社会工作系副教授 (广东 广州 510642)

社会参与是集群的表征。普通大众采取集群行动,聚集和参与到某项活动,这属于日常社会现象,但要阐述清楚却非常困难。柯林斯对此提出两个问题:人群在多大程度上聚集起来,聚集有多频繁和持久①。霍布斯的利维坦设计、马克思的无产阶级动员倡导、涂尔干的社会团结模式辨析、勒庞的乌合之众发现、奥尔森的集体行动逻辑分析、哈贝马斯的世界公民理论呼吁等,无不关涉柯林斯所提到的两个问题,即普通大众集群现象。2016年,筆者带领团队对广州市增城区凤馨苑社区进行调研,意外发现了大众集群的一种模式——大众集群遵循“空间参与-活动参与-组织参与-政治参与”梯次展开的参与层次模式,笔者将其定义为“社会参与层次”②。本文对该发现及相关理论思考予以研究,为认识大众如何集结成群现象提供一种思路。

一、文献综述与问题研究

社会参与是社会学、政治学等社会科学的一个传统研究课题。学术界为了定义该现象,形成了许多概念,如社会参与、群众参与、公民参与、市民参与、社区参与、工厂参与、公共参与、大众参与等。这些概念虽有不少差别,但具有家族相似性,均表征为集群现象。本文所述社会参与的范围涵括这些概念。笔者据此梳理文献发现,社会参与研究的学术问题主要有三个,分别是人们到底参与了什么、人们参与程度如何以及人们为什么会参与。

(一)研究“参与什么”:主题上向治理参与扩散和价值上向政治参与收敛

随着近现代国家的创制,公民权利的行使备受关注。总体而言,公民的政治参与随时代发展不断扩大。针对这种趋势,古德诺强调“政治-行政”二分,主张“公民参与是政治领域的适当范畴,应该远离职能化行政官员”。但是,这并没能真正妨碍人们更加深入广泛地参与到国家治理生活中。1960年,阿诺德·考夫曼首次提出“参与式民主”概念,在某种程度上拓展了民主范畴对公民政治生活的覆盖范围。随后,卡罗尔·佩特曼出版了《参与和民主理论》,这标志着参与式民主理论的形成,参与研究也拓展到社区治理、工作场所和校园学生运动等领域[美] 卡罗尔·佩特曼:《参与和民主理论》,陈尧译,上海人民出版社2006年版。。20世纪90年代,治理理论兴起,参与式治理逐渐被学界运用陈剩勇、赵光勇:《“参与式治理”研究述评》,《教学与研究》2009年第8期;张康之:《论参与治理、社会自治与合作治理》,《行政论坛》2008年第6期。。当前,群众参与已成为政策目标、治理模式甚至全球治理战略的重要组成部分[加] 阿兰纳·伯兰德、朱健刚:《公众参与与社区公共空间的生产——对绿色社区建设的个案研究》,《社会学研究》2007年第4期;L.Wong and B.Poon, “From Serving Neighbors to Recontrolling Urban Society: The Transformation of Chinas Community Policy”, China Information, 2005; G. Williams, “Evaluating Participatory Development: Tyranny, Power and (re)Politicisation”, Third World Quarterly, Vol. 25, 2004; T. Li, “ NeoLiberal Strategies of Government Through Community: The Social Development Program of the World Bank in Indonesia”, International Law & Justice Working Papers, 2006。。朱德米概括指出,20世纪西方群众“参与什么”经历了以选举为主的政治参与、非制度化的社会运动参与、制度化的公共政策制定参与三个阶段朱德米:《公共政策制定与公民参与研究》,同济大学出版社2014年版,第7-8页。。但从深层逻辑来看,社会参与研究首先存在以下两个特征:

第一,政治参与是早期社会参与的主要研究主题,随着时代发展,社会参与研究主题越来越广泛,包括治理参与、工厂参与、社区参与等(特征1:主题上的扩散)。

第二,政治参与研究并没有因为社会参与研究主题的扩散而边缘化,反而始终是其他领域参与研究的理论收敛焦点。但是,社会参与研究形成了向下不断拓展而向上不断收敛的趋势,其并未形成向下收敛的奠基之处(特征2:价值上的收敛)。

为什么会出现这两个特征?首先,这两者并非互不关联,而是逻辑一致地共同反映了西方社会参与理论的关怀。学术和政治的关系犹如福柯所述知识-权力的关系,学者们有意无意地将居民的各种社会参与转译为政治参与并非偶然,这不难理解。其次,从科学革命的逻辑或知识的布展来看,政治参与仍旧具有范式的号召力,这种号召力是因为政治参与与近现代国家建制具有同构效应,即政治参与就是国家运作的逻辑。下文我们将看到,日常生活中的“际遇”都蕴含着政治参与的线索和痕迹。

(二)研究“参与程度”:社会参与分层和社会参与评价成为重要研究取向

为了评估社会参与的程度,人们建立了很多分析框架和评估模型。比如,米尔布拉斯区分了较低程度参与(如投票-旁观者的活动)、中等程度参与(如参加政治集会-过渡的活动)、高程度参与(如从事竞选-斗士的活动)等三种选举参与类型Lester W. Milbrath, Political Participation, Chicago: Ran McNally, 1965, pp.17-22;肖唐镖、易申波:《当代我国大陆公民政治参与的变迁与类型学特点——基于2002与2011年两波全国抽样调查的分析》,《政治学研究》2016年第5期。;米尔布拉斯和戈尔随后又将参与行为分成“活动的”“消极支持的”“冷淡的”三大类Milbrath and Goel, Political Participation: How and Why People Get Involved in Politics, Chicago: Rand McNally, 1977, pp.10-21.;斯诺等人区分了“媒介性渠道-面对面渠道”“私人渠道-公共渠道”两类参与;斯托克建立了分析影响居民参与因素的参与式治理模型(CLEAR),指出主要包括五个方面的因素,即能够做(Can Do)、自愿做(Like To)、使能够做(Enabled To)、被邀请做(Ask To)和作为回应去做(Responded To)[英] 格里·斯托克:《新地方主义、参与及网络化社区治理》,游祥斌译,《国家行政学院学报》2006年第3期。;阿恩斯坦提出了包含切实性政治参与、象征性政治参与、不参与三个层次的八种公民参与模式的阶梯理论Sherry R. Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation”, Journal of the American Institute of Planners, 1969.。

這些社会参与程度类型化的理论,普遍期望群众参与“由虚到实、由低到高、由浅到深”地不断提升。遗憾的是社会参与热情并不明显,参与不足几乎是全世界的普遍现象。俞可平认为,公民要么没有参与热情,要么有很高的参与热情和需求,但缺乏畅通的参与渠道;洪大用提出中国环境社会学应重视公众参与类型和过程的研究洪大用:《环境社会学的研究与反思》,《思想战线》2014年第4期。;另有研究指认一些社区参与是“自上而下建构”的参与、“表演性参与”、“参与趋向于个体化”[加] 阿兰纳·伯兰德、朱健刚:《公众参与与社区公共空间的生产——对绿色社区建设的个案研究》,《社会学研究》2007年第4期;杨敏:《公民参与、群众参与与社区参与》,《社会》2005年第5期;陈福平:《强市场中的“弱参与”:一个公民社会的考察路径》,《社会学研究》2013年第6期。。国内外学者普遍担忧社会参与不足,希望通过在基层社区、工作场所和地方政治中广泛、深入地参与,培养政治能力和兴趣,进而为更高层次乃至国家层次的参与作好准备陈尧:《西方参与式民主:理论逻辑与限度》,《政治学研究》2014年第3期。。由此,我们可以归纳出社会参与研究的第三个特征,即对社会参与(意愿)程度的研究主要采取分层的结构性描述(特征3:描述上的分层)。

(三)研究“为什么参与”:形成了复杂多元的社会参与现象解释模式

《美国民主的公民参与》一书概括了三种解释公民参与行为的理论模式,分别是社会资本理论(代表人物帕特南)、理性选择理论(代表人物菲奥里纳)、历史制度主义理论(代表人物斯科克波)Theda Skocpol and Morris P. Fiorina, eds., Civic Engagement in American Democracy, New York: Russell Sage Foundation, 1999.。笔者基本赞同这一分类,但进一步修正如下:

第一,个体视角下的经济社会模式或理性选择理论。该视角关注个体的收入、能力、地位、性别等社会属性,以及认知、兴趣、效能感、满意度、归属感、信仰等心理属性对社会参与的预测作用。比如,效能感解释模式认为,政治效能感与社会参与呈正相关关系王丽萍、方然:《参与还是不参与:中国公民政治参与的社会心理分析——基于一项调查的考察与分析》,《政治学研究》2010年第2期;胡荣:《中国人的政治效能感、政治参与和警察信任》,《社会学研究》2015年第1期。。然而,塞利格森认为,效能感只能够预测制度化参与,不能预测动员参与Mitchell A. Seligson, “Trust, Efficacy and Modes of Political Participation: A Study of Costa Rican Peasants”, British Journal of Political Science, Vol.10, No.1, 1980, pp.75-98.。此外,研究表明,参与行为能提高参与能力和公民意识,激发个人参与潜力,政策精英面对面商谈有利于提高政府信任,富裕的社会拥有更多公民社会特性陈福平:《强市场中的“弱参与”:一个公民社会的考察路径》,《社会学研究》2013年第6期。;共同身份和角色促成共同信仰和行动Ryan Light, “Like Strangers We Trust: Identity and Generic Affifiliation Networks”, Social Science Research, 2015, pp.132-144.;(宗教)信仰具有预测参与的效应刘长喜、陈心想:《排他性与联通性:社会参与对普遍信任的影响》,《社会学评论》2017年第5期。等。

第二,关系视角下的社会资本理论。布迪厄和科尔曼的社会资本理论被引入参与研究领域。帕特南强调信任、规范、网络及社团参与对社会合作、社会行动及政治参与的促进作用R. D. Putnam, “The Prosperous Community: Social Capital and Public Life”, The American Prospect, 1993, pp.35-36.。该视角主张参与不是社团组织动员的结果,而是人际关系网络起关键作用,社会成员的强联系能形成基于非正式社会网络的身份认同,从而推动参与。例如,莱特论证了个体之间的接触会增加信任,沃克论证了非正式自愿组织参与是正式组织参与的基础Edward T. Walker, “Contingent Pathways from Joiner to Activist: The Indirect Effect of Participation in Voluntary Associations on Civic Engagement”, Sociological Forum, Vol.23, No.1, 2008.。胡荣等国内学者引入和发展了社会资本理论视角下的社会参与研究胡荣:《社会资本与中国农村居民的地域性自主参与——影响村民在村级选举中参与的各因素分析》,《社会学研究》2006年第2期;孙昕、徐志刚、陶然、苏福兵:《政治信任、社会资本和村民选举参与——基于全国代表性样本调查的实证分析》,《社会学研究》2007年第4期;孙秀林:《城市移民的政治参与:一个社会网络的分析视角》,《社会》2010年第1期;龚文娟:《环境风险沟通中的公众参与和系统信任》,《社会学研究》2016年第3期。。不过,这种自下而上的参与理论模式也受到了批评,社会资本或信任被认为是难以捉摸的概念,很难与可观察的现实联系起来。但不可否认,该视角以“公民参与和社团活动是公民社会的基础”为价值取向陈福平:《强市场中的“弱参与”:一个公民社会的考察路径》,《社会学研究》2013年第6期。,不断探索社会关系、参与社团活动频率、个体间的接触、组织成员多元化、个体和组织的联通性、组织与外界的联通性等日常生活范畴对社会参与的预测可能,将民主政治参与研究的视域不断往社会底蕴拓展。

第三,结构视角下的制度化(动员)模式。该模式强调制度在塑造公民行为时发挥了重要作用Theda Skocpol and Morris P. Fiorina, eds., Civic Engagement in American Democracy, New York: Russell Sage Foundation, 1999; Sidney Tarrow, “Social Movements in Contentious Politics:A Review Article”, American Political Science Review, Vol. 90, 1996.。其中,行政动员理论指出,政治体制向基层渗透,重构了城乡行政的神经末梢,居民参与到社区事务中实际上是被体制内的力量动员的结果;资源动员理论指出,“运动企业家”往往通过社团组织来动员和招募参与者,因而,社会运动参与都是高度组织化和制度化的政治行为的产物,而不是组织薄弱的非制度化的集体行动;生命历程制度化理论指出,“人的一生是由规范的、法律的或组织的规则所界定和编制的过程”,年轻人和老年人参与度更低,四五十岁达到高峰;政治合法性理论指出,参与行为会使参与者更了解政治决策的过程,提升对政治制度、价值、规范的认识,从而更能接受行政结果和提高政治满意度。

综上可以发现,相对于“参与什么”和“参与程度”,学者们在“为什么参与”方面倾注了更多的注意力。人们采取不同的视角和分析方法,发掘社会参与逻辑、机制、策略和结构特征,并形成了诸多解释模式,甚至得出截然相反的理论命题。由此,可归纳出社会参与研究的另外两个特征:

其一,许多理论研究的旨趣在于找到政治参与行为更为深层的解释机制,并不断向日常生活领域寻找原因,目前最极端的解释莫过于日常接触(特征4:解释上的扩散)。

其二,理论上不断向日常生活领域寻找“为什么参与”的解释机制,构建接触、关系、联通等理论范式,但几乎所有论断都受到理论挑战(特征5:解释上的挑战)。

总体而言,社会参与研究采取社会个体的社会行动视角,将参与视为某种个体行为,从而追问个体参与了什么、参与程度如何、为何参与等。本文开篇提及普通大众采取集群行动,参与和聚集到某些活动当中,社会参与本质上表征为“群”的生成机制。倘若我们转换视角,不追问“为什么参与”,而是追问“群是怎么形成的”,这就能较好理解上述诸多社会参与理论的特征及其命题间的矛盾之处。

从“群”的角度看,上述理论可能对某些“群”的形成过程更具解释力,而对另一些“群”的形成过程更不具有解释力。比如,社会动员理论更能解释战争参与,因为战争的集群距离日常生活体验较远而且需要快速的意识灌输和行为整合;效能感理论更能解释志愿参与,因为志愿活动的集群既不能强制又缺乏经济利益激励,解释机制转换到社会心理范畴就很自然。当学者研究的集群是熟人之间的集结时,自然会引导人们关注社会资本;当研究的集群是关注群体社会结构特征时,自然会在性别、教育、收入、年龄等方面有所强调。社会参与行为的原因解释与其说是因果机制,不如说是表征了不同“群”的不同集结方式。这一观点在下文的经验分析中会更详细地讨论。

(四)反思与问题的提出:社会参与向下收敛的基础与覆盖性更强的分析模型

民主政治参与既是西方参与研究的传统优势,也是瓶颈。西方参与研究在价值取向上始终向民主政治参与回溯和收敛,无法突破(“参与什么”)传统;在理论上则不断向日常生活领域寻找参与行为的解释机制,构建接触、关系、联通等理论范式,比如,沃克論证了非正式自愿组织参与是正式组织参与的基础Edward T. Walker, “Contingent Pathways from Joiner to Activist: The Indirect Effect of Participation in Voluntary Associations on Civic Engagement”, Sociological Forum, Vol.23, No.1, 2008.。但是,几乎所有(“为什么参与”)论断都受到理论挑战。

国内参与研究既无传统优势,理论挑战也少,但理论渊源更为复杂,对研究者提出更高的要求,并稀释了理论积累势能。目前,国内参与研究在学科上以政治学、社会学为主,在理论上融合了西方参与理论、民国时期的国民性及改革开放后的社会运动(社会动员)研究、马克思主义民主政治参与理论等多元理论范式。自中央提出“社会协同、居民参与”的社会治理大政方针以来,社会治理参与研究传统初步形成。但是,地方治理中的群众参与形式化、虚化和碎片化现象严重,扩大群众有序参与没有取得明显进展和突破张紧跟:《公民参与地方治理的制度优化》,《政治学研究》2017年第6期;张紧跟:《参与式治理:地方政府治理体系创新的趋势》,《中国人民大学学报》2014年第6期。,既有研究难以为“制度化治理参与”的实践提供足够的理论支撑。

笔者认为,当前社会参与研究面临三大研究难题:

第一,研究取向导致的困境。民主政治参与研究传统限制了研究者的视域,但凡民众参与都被纳入到政治参与框架中进行分析,几乎将任何集群现象都作为政治现象。

第二,研究路径导致的困境。社会参与研究进路是从研究离人们日常生活更远的政治民主参与向研究贴近人们日常生活的治理参与、社区参与推进的。这种研究进路与社会参与行为解释模式的演变结合在一起,导致研究什么对象就产生匹配的解释模式,最终结果必然是理论上的复杂多元和弥散无序。

第三,解释逻辑上的困境。随着现实中群众社会参与越来越广泛、深入,社会参与程度跟不上现实需求,导致社会参与评估倾向于认定为参与不足。同时,研究取向上仍然停留在民主政治参与方面,导致那些与普通群众日常生活非常贴近的社会参与都诉诸于民主政治范畴,并在解释上能从中发现政治参与的线索。最终结果必然导致任何日常生活都被置于政治权力的关照之下。

综上所述,社会参与理论的根本困境在于“价值取向上向政治参与收敛”和“解释维度上向生活领域扩散”。如何走出上述研究困境?笔者以为,一是需要采取逆向思维,针对当前西方社会参与研究不断向上收敛到政治参与这种取向,需要探索和确立社会参与向下收敛的基础(社会参与向下收敛的基础是什么)。二是需要采取整体分析及现象学思维,既要对当前复杂多元的社会参与理论悬而不论,又要将社会参与安置到更大的解释框架中,提出一个覆盖性强的理论解释机制(覆盖性的解释机制是什么)。

二、社会参与层次与空间参与假说:凤馨苑社区调研中的发现

2016年3月至4月,笔者带领团队对凤馨苑社区进行调查,在整理分析资料过程中初步发现了社会参与向下收敛于空间参与,并服从“空间参与-活动参与-组织参与-政治参与”梯次展开的逻辑。

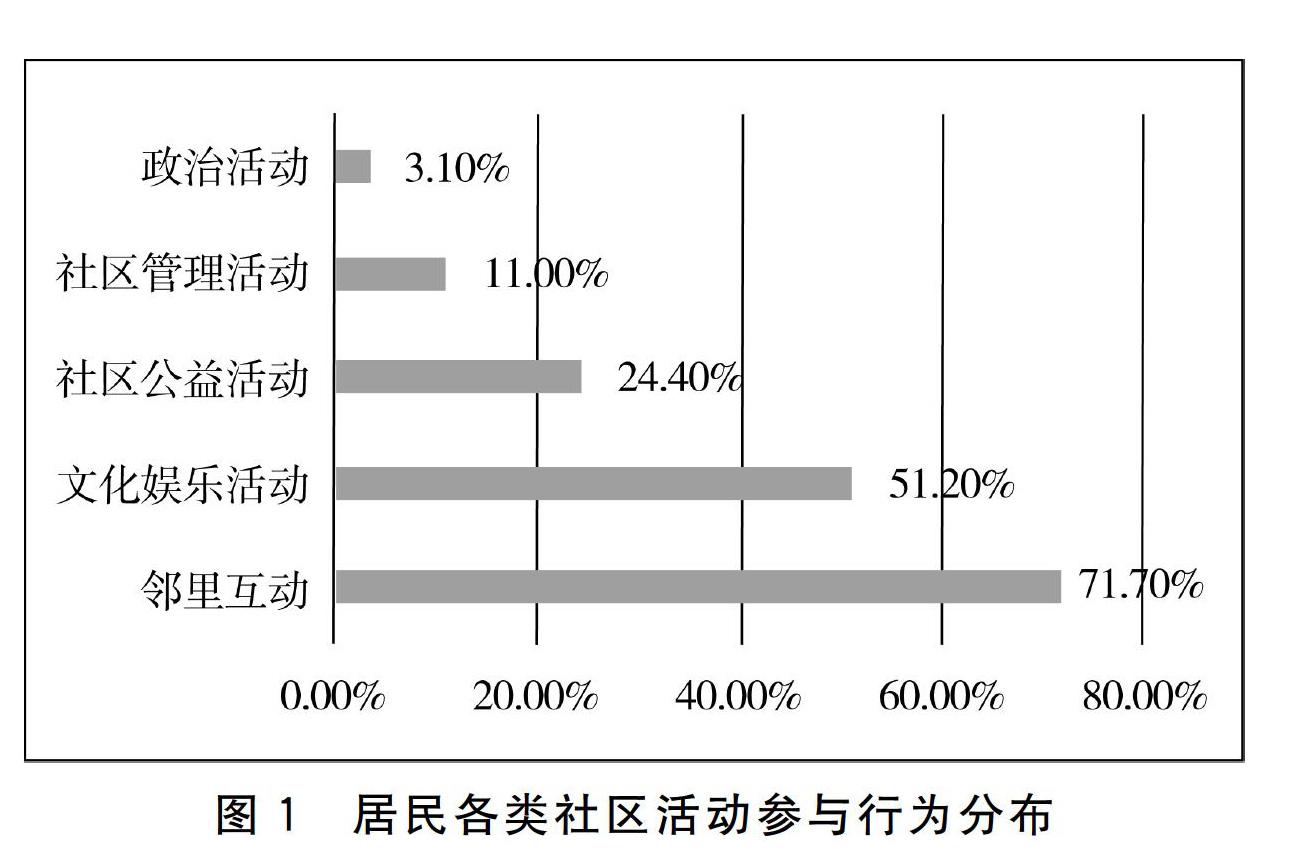

我们设计了《增城区凤馨苑社区居民参与状况调查问卷》,对居民社会参与情况进行调查。其中,有一道多选题是“您参加过社区下列哪些活动(可多选)?①政治活动,如选举;②社区文化娱乐活动;③社区管理活动;④社区公益活动;⑤社区内邻里之间的互动”(见图1),分析得出,大部分居民参与过邻里互助活动和文化娱乐活动,而社区政治活动和管理活动参与较少。对居民社区活动参与状况进行分析可知,社区活动类型参与度从高到低的排序依次为社区内邻里之间的互动、社区文化娱乐活动、社区公益活动、社区管理活动、社区政治活动。统计数据分布非常直观地服从于金字塔结构,从邻里互动、文化娱乐活动、社区公益活动、社区管理活动到政治活动的参与不断收敛。那么,这种收敛只是此次调查的偶然结果,还是具有一般性意义呢?

带着上述问题,笔者很自然地联想到马斯洛的需求层次理论。循着确立社会参与层次一般模型的思路,笔者不断修正该数据分布,采取社会现象学的思考方式,不断地还原,找到现象的底蕴,探索和确立剩余范畴。于是,一连串问题被提出,比如,邻里互动的底蕴是什么,人们为什么会进行邻里互动。在采取悬置和还原的思维方式后,笔者将寻找问题答案的方向瞄准定性资料,对访谈资料进行仔细阅读和甄别,终于发现了非常有意义的线索。

第一个启发笔者的线索是一位退休居民李叔叔的访谈记录。被访人非常明确地指出了几个观点:有活动平台居民就会形成一些社团组织,组织把大家凝聚起来,没有平台就没地方玩。平台一词就是笔者要寻找的线索,循着这个线索继续阅读访谈资料,果然有其他两位受访人同样提到了平台。他们所述的平台就是2011年至2012年新建的一栋大楼,其中,二层的部分和三层全部房间提供给居民用作活动场所,大概有2100平米。活动场所以一种公共空间的形式联结居民。所有社会参与都需要在空间中展开,空间提供人们际遇和接触的可能和形式。虽然参与到某空间中的社会个体并不是都能相互际遇和接触,尤其是较大规模的人口集群,但是,所有人际际遇和接触必然以空间参与的形式展开。

当笔者意识到社会参与首先是平台这类空间的参与时,很快反思上述问卷设计中忽略了平台空间。空间为何被忽视?空间对于社会参与研究而言,经常被视为当然的存在,因为人的活动无不在空间中展开。基于此,笔者提出空间参与假说,即“一切社会参与始于空间参与”。

空间参与是社会参与的奠基之处,空间为所有社会参与提供了形式基础,那么,是否意味着基于空间参与的其他社会参与形式是空间参与的一种概率现象。假如空间参与概率是100%,那么,这是否意味着其他社会参与只是空间参与收敛的结果。如果答案是肯定的,那么,空间参与之后人群分离机制和其他参与形式是什么?

笔者根据统计数据,重新定义各个指标,认为空间参与后人群分离机制首先是活动,即在空间中际遇后是否展开群体性活动,如果是,那么就产生活动参与,如果不是,那么就只是空间参与。活动参与后人群的分离机制首先是组织,即是否形成制度化和结构化的活动形式,以便活动更为持久,如果是,那么就产生组织参与,如果不是,那么就只停留在活动参与。组织参与后人群的分离机制首先是组织外公共事务参与,这是人们在组织利益之外拓展参与的结果,如果是,那么就产生政治参与,如果不是,那么就停留在组织参与。由此,我们建立社会参与层次模型(见图2),如果这个模型能够成立,邏辑上就能推导出以下两个命题:

第一,社会参与一般按照空间参与、活动参与、组织参与、政治参与依次从较低层次向较高层次排列,参与的人数和频次依层次从低到高不断缩减。通常情况下,社会个体较低层次参与程度越高,较高层次参与的可能性越大。

第二,社会参与规模由低层次参与向高层次参与不断收敛,服从一个结构化模型,即社会个体即使有非常强烈的高层次参与意愿,也会因为高层次参与规模的限制而被阻碍。

三、“民-群”视角下的空间集群与空间分群:

以空间作为分析起点的理论梳理与经验研究 从上述文献综述可知,既有社会参与研究主要将社会参与视为个体的社会行动。从行动维度构建理论大厦是社会学的一大传统,韦伯、帕累托、帕森斯、哈贝马斯等人属于该传统的代表人物。社会行动研究传统将行动的结果表述为制度和秩序,因为社会行动分析本身就内含理性、规范等。还有一大传统从社群维度构建理论大厦,涂尔干、西美尔、柯林斯等人属于该传统的代表人物。社群研究传统将社群视为一群人互动后形成团结机制的产物,实际上回到了制度本身。本文采取“民-群”视角,兼顾和融合这两种分析路径,既将社会参与视为“民”的社会行动,又将社会参与视为“群”的实现方式。实际上,集群既蕴含不同的社会参与行为,即不同参与逻辑,也蕴含不同的社会参与结果,即产生不同的“群”。

那么,什么是“民-群”视角呢?笔者对郑杭生的“社会运行论”如何融贯群学与社会学问题展开研究,梳理出其理论中蕴含的“民-群”范式陈玉生:《理论自觉的思想资源、本体创新与价值关怀——以社会运行理论为例》,《学习与实践》2020年第3期。。在“民-群”范式的视域中,国家、社区、社会组织等实体被视为“群”,构成其微观的自然人被视为“民”。“民-群”视角便于考察“群”实体与“民”主体之间的关系,可以对社会现象涉及到的实体的主体性及主体构成的实体性进行双重透视,并可以分析实体的层次性。这样,我们就可以观察不同主体在不同实体之中和之间的构成性、转换性和化育性,以及观察不同实体之间的互构性、过渡性和系统性。“民-群”视角可以克服国家与社会、制度与生活等范式中难以处理的微观与宏观、时间与空间、行动与结构的对立关系。比如,国家与社会范式将国家与社会两者对立起来,当统一到“群”以及构成“群”的“民”两个范畴后,可观察到国家或社会均充实着各种不同形态的“群”,以及数量不等的“民”。充实于国家或社会的诸种形态的“群”是非常直观的,如家庭、班级、村社、政党、政府部门、社区居委会、企业组织、社会组织等,但抽象化为国家或社会,或抽象化为制度形态,则可能遮蔽充实于其中的诸“群”与“民”的构成状态及其演化过程。为此,“民-群”视角将集群的时间过程与空间形态作为观察对象,以便更为清晰地诊断社会运行状态,探究社会发展逻辑。

不同接触形态产生不同的关系网络,不同关系网络导致不同的参与形式和集群形式。比如,西美尔区分了完全参与和局部参与两种形式,前者如女仆对主人家庭的参与,后者如临时雇用的家务女工对主人家庭的参与[德] 盖奥尔格·西美尔:《社会学——关于社会化形式的研究》,林荣远译,华夏出版社2004年版,第468-469页。。相对于临时女工,女仆与主人家庭成员的接触更为持久和深入,关系相对更为稳定和持久,相应地,参与主人家庭事务等也更为深入,甚至完全参与到主人家庭。在长久的历史时期,女仆通常被视为主人的家庭成员。据此可以认为,传统村落基于世居而形成了相对稳定的关系性参与和相对完全的参与,但是,现代社会因流动性加快而形成了大量接触性参与和相对局部的参与。

接触的频度是否提升交往的可能性,身份范式提供了一个分析的入口。公共场所的参与主要基于大家的居民身份。居民身份的均质性将多元身份的居民联通在一起,比如,高学历和低学历、干部和农民、南方和北方、男性和女性等不同身份的居民。通过接触,居民联通并交往。居民的根本属性不是来自于居住行为,而是来自于居住空间,居住在同一个城市、同一个小区、同一栋楼、同一间房、同一张床可以转译为各种不同的联结或接触方式。空间与社会关系相互建构,或者社会关系是空间的一种形态。不管是垂直关系网络还是横向关系网络,都难以真正阐明人们的参与,唯有空间接触才是奠基之处。

(二)活动参与及其收敛

空间际遇和日常交往虽然是社会参与的基础,但具有很强的自发性、个体性和随意性。在空间场所,人们因际遇和接触而形成感官的在场空间,并进而通过互动交往形成社会关系的网络空间。空间际遇和关系网络对于社会参与具有非常重要的形式意义,虽然空间有级差,关系有强弱等差的区分,但真正影响集群效应的是密度,即空间际遇的密度和关系网络的密度。涂尔干指出,人口增加导致社会交往密度提升。确实,人口密度增加相应地提高空间际遇的概率和社会交往的可能性。形式社会学提供了一种集群分析的基础。

显然,持续的空间参与必然在形式上充实内容。社会关系网络形成以后,人们从际遇到相约,并形成群体活动。帕特南认为,“邻里组织、合唱队、合作社、体育俱乐部、大众性政党等……都属于密切的横向互动。这些网络是社会资本的基本组成部分”杨敏:《公民参与、群众参与与社区参与》,《社会》2005年第5期。。有许多学者在参与研究中都表达了与帕特南相一致的观点,即公民参与和社团活动是公民社会的基础杨敏:《公民参与、群众参与与社区参与》,《社会》2005年第5期。。通过活动参与,个人与社会联结起来,由此产生的社会资本是社会得以成型和运作的基础。

凤馨苑社区综合楼建成后,形成了十来个活动场所。空间参与因空间的活动场所化而收敛为活动场所参与。但是,活动场所参与者并非均参加活动。在这里,“无事难参与,参与必有活。各活动场所和各组织,经常开展各类活动,如文体活动、社区服务活动、公益活动等。活动成为参与的主要形式和载体”王权典、陈玉生、杜金沛、邓定远:《城镇化进程中村社改制模式与法治实践探索——基于广州实证考察》,法律出版社2020年版。。那么,人们为何参与活动?有研究表明,社区认同感对社区参与存在着影响,人们对社区的认同感越强烈,对小区活动参与的积极性也越高张红霞:《不同居住区居民社区参与的差异性比较——对上海两个社区居民参与情况的调查》,《社会》2004年第5期。。凤馨苑社区也存在类似现象,比如,受访人杜女士认为,“老年人的活动场所特别活跃”。活动充实了空间参与,活动参与呈现群体异质性。

空间具有复杂性,按照布迪厄的理论,人们通过与生俱来的对世界的信从而展开活动。但是,对于每个个体而言,空间参与和活动参与的原因是具体的。比如,受访人杜女士认为,自己主要是退休后失落和寂寞,所以参与社区活动。此外,“超过八成受访人认同通过参与社区活动能扩大交往范围和促进邻居关系,并且社区活动参与积极性高的人认同度更高”,“年龄越大的居民更多接受亲友邻里邀请去参加社区活动”王权典、陈玉生、杜金沛、邓定远:《城镇化进程中村社改制模式与法治实践探索——基于广州实证考察》,法律出版社2020年版。。实际上,居民的兴趣爱好、能力素质、人际网络、年龄、职业等因素都会影响居民的活动参与决策。类似观点在社会行动视角下的社会参与理论中有详尽阐述。

活动参与专业化对社会参与产生分群效应。从凤馨苑社区个案来看,很多娱乐活动参与门槛较低甚至没有门槛,比如,老年大学对老年人几乎没有门槛,乒乓球活动也没有准入规则,几乎只要愿意玩,人们都可以参与。但是,交响乐、武术、模特队等活动要求具有一定的专业性,门槛高,参与群体的开放程度就相对低很多。可见,相比于非专业性活动参与,专业性活动参与具有更高的收敛效应。这里的活动主要指群体活动,区别于个体或家庭这种私人活动,特别限定于公共活動或群体性活动。活动参与相比其奠基处的空间参与具有更强的群体性、要约性。活动通常有一定目的,人们围绕该目的集结并采取行动,一般需要加以组织。当一些活动经常举行时,其会产生活动文化。

总之,活动场所提供了一个集体善的领域。相对于家而言,公共场所是一个“异托邦”。这个“异托邦”从家中分离出来,赋予了更多人的参与,将部分家庭功能带到更大的群体,实现了人的大部分幸福。当人的基本欲望在某个空间都能够实现,空间参与能最大限度地满足人们的幸福时,这个空间就是最大的善。居住在小区内的成员因为空间参与而发生关系,这种关系最初始的形态就是接触,比如照面、擦肩而过、鸡犬之声相闻等。接触并不一定产生交往,从接触到交往的过程是收敛的。可以说,活动参与是社会参与的一个重要指标,甚至是一个社会参与状况的晴雨表。

(三)组织参与及其收敛

在活动参与之上是组织参与。从逻辑上来看,当一些活动或社会参与常态化运作时,会产生人际之间较稳定的联系系统,促成活动集群的规则化和常规化运作模式,这就是组织。可以说,组织是集群和结社的制度化成就。相对于际遇基于偶然、交往基于情感,活动是空间参与形式的内容充实,组织则是空间参与的形式与内容的双重结构化和制度化。

凤馨苑社区形成了不少社区社会组织,推动了相应的组织参与。凤馨苑社区建成后,纷纷入住的居民通过空间际遇、交往、活动而彼此熟悉,一些志同道合的居民开始集群结社,形成成员相对稳定的活动队伍。居民因聚居而在空间上集群,并形成综合楼的空间参与。随着接触、交往和活动的展开,居民进一步组织化。截至2013年,以凤馨苑社区作为成立地址并在民政部门注册登记或在居委会备案成立的社会组织就有20多个,如凤馨苑名媛女德文化协会、书画协会、凤馨苑武术队、凤馨苑腰鼓队、乒乓球协会、凤馨苑羽毛球协会、凤馨苑合唱团、凤馨舞蹈艺术团等。大部分社会组织事实上拥有相对独立的场所,并制定了准入规则,经常举行活动。从调查研究来看,居民组织参与有几个重要特征,分别是成员权和群体界限、参与形式和内容的制度化、参与空间的相对固化、组织人格化并超越成员。

规则化是人们空间参与和活动参与后集群发展的必然趋势。从规则角度看,活动场地一开始主要依靠参与者自身的道德自觉。道德自觉有其非常现实的外在力量,当他人站在台球桌旁等待参与打台球时,自然感受到来自他人的压力,这种压力会产生一种内向要求自律的情感,但是,这种道德难以稳定持续地实现资源利用的协调。比如,有两人占领乒乓球台半小时后觉得并无不妥,但旁边想打球的人觉得他们使用得太久,可是,道德只启示人们不能占有乒乓球台太久,并没有指示多久才是太久。因此,道德启动人们评估使用时间,道德压力转化成评估等理智负担。倘若任何行为都由个体依据内在道德来应对,那么,个体随时感受到道德压力和理智负担,为宽减负担,群体发明习惯、习俗、礼制、法律等外在规范来解决这个问题。例如,经济行为最终向企业组织收敛,表明“企业的适度边界不单纯由技术因素决定,而是由技术、交易费用和组织费用等因素共同决定的”刘和旺:《西方新产业组织理论述评》,《学习与实践》2013年第7期。。总之,集群给个体带来的道德压力促使参与方式合理化,并最终诉诸规则。

组织参与是空间集群过程中有关群体的心灵界限的合理化和规则化的成就。西美尔指出,“任何的界限都是一种心灵的事件,更准确地说,是一种社会学的事件……社会学上划分界限的另一个头等大问题在于集体组织的各个成员们参与这些组织的规模的不同”[德] 盖奥尔格·西美尔:《社会学——关于社会化形式的研究》,林荣远译,华夏出版社2004年版,第468页。。成员参与规则化是空间参与和活动参与的结构化效应,并因此形成明确的集群界限。空间际遇后,人们凭借感官选择交往对象,进而依据兴趣爱好、能力等比较个性化的因素集结活动,并形成组织。类似企业组织蕴含着交易成本的降低,组织参与乃至整个社会参与层次都蕴含着社会复杂性的宽减逻辑。集群界限和复杂性宽减机制决定了组织必然阻断空间参与和活动参与的部分人员,发挥收敛社会参与的作用。

那么,什么因素会影响组织参与?帕特南在《独自打保龄球》中指出,尽管美国被认为是具有浓厚的公民参与传统,但是,1960年代以来美国的公民参与下降了,具体体现为美国人越来越独自活动,参加社团生活的人数与参与频率都大大减少,如保龄球俱乐部、教会、工会或其他志愿组织。帕特南将公民参与的下降归结为社会信任的下降与社会联系的解体Robert Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York: Simow & Schuster, 2001.。可见,在帕特南看来,组织参与受社会信任和社会联系的影响。但是,从社会参与层次视角来看,组织参与是空间参与和活动参与向上收敛的结果,倘若集群的奠基处如接触、交往、活动等足够活跃,机会足够大,密度足够高,那么,制度化、结构化的组织参与诉求既可能增强,也可能减弱。比如,通讯技术为人们跨时空联通提供了契机,那么,空间接触和交往这种参与机会就大大加强,既可能强化组织参与,也可能只是强化了活动参与和交往参与。

社会参与层次在社会资本理论之外提供了一种新的分析可能。从信任角度分析参与程度,其在逻辑上和经验上确实会遇到挑战,比如,“参与的社团越多,参与社团活动越频繁,普遍信任度也越高”胡荣、李静雅:《城市居民信任的构成及影响因素》,《社会》2006年第6期。这类观点将受到质疑。因为单从组织参与程度来说明社会信任,这容易忽视空间参与和活动参与维度及其内含的普遍信任。比如,社交媒体上的互动及通过社交媒体促成的约会等集群现象越来越成为我们时代的特征。网络空间实际上为人们提供了一个全新的空间际遇和交往契机,从目前阶段来看,它充实的是社会参与层次的底部,而在这个底部,社会参与程度更受际遇、交往、活动密度的影响。当社会参与层次的底部不斷强化,也可能阻碍向上层参与的通道。这反过来也论证了组织参与所具有的收敛性。因此,组织参与程度低很可能是底部参与增量的结果,而不必然是社会信任普遍不足的结果,很可能恰恰因为交往或活动的空间而提升了社会资本和信任程度。

很显然,组织一旦成立则具有人格化。组织成员要以组织的宗旨为使命。组织成立需要人们来支持,所以,组织有一个很大的动力就是整合社会,尤其是挖掘人才。比如,凤馨苑社区老年大学这个社团,既从社团内部发掘人才,又通过各种方式发展成员。西美尔区分了两种组织参与的形式,像中世纪的结社主要为完全参与,而现代结社多为局部参与。凤馨苑社区的大部分组织参与属于局部参与,在此基础上才向完全参与收敛。“邻里组织、合唱队、合作社、体育俱乐部、大众性政党等……都属于密切的横向互动。这些网络是社会资本的基本组成部分。”R. D. Putnam, Making Democracy Work: Civil Traditions in Modern Italy, Princeton: Princeton University, 1993.通过社会参与,“民”与“群”互构共生,由此产生的集群与社会资本是社会得以成型和运作的基础。

(四)政治参与及其收敛

组织的典范形式要数韦伯提出的科层制。参与科层制组织的成员按职位分级,基于专业技能,依据组织内部确定的规则而非个人情感,分工合作,完成组织目标。韦伯的科层制虽然是理想类型,但其为组织参与分析提供了理论范式。另一个典范要数现代国家,“民”集“群”而成的组织有不同类型,经格劳秀斯、霍布斯等人的设计,创制了现代国家李猛:《自然社会:自然法与现代道德世界的形成》,生活·读书·新知三联书店2015年版。。严复将国家视为“群”的一种重要形式严复:《译余赘语》,载[英] 斯宾塞《群学肄言》,严复译,商务印书馆1981年版。。国家是一种典型的组织形态,由一群具有自由意志的人让渡自然权利,形成公权力和人格权,并将其物化为法律制度、官僚体系、暴力机构等要素。在当前历史阶段,国家是“民”集“群”的最高形式。这种以国家权力展开的各种活动和集群现象是典型的政治现象。在现代社會,指涉或指称国家权力的参与就是政治参与。

如上文所述,社会参与研究长期以来有意无意地指向政治参与。俞可平是较早涉足公众参与研究的学者,他认为,公民参与又称公共参与、公众参与,就是公民试图影响公共政策和公民生活的一切活动。他所界定的公众参与是广义上的概念,包括投票、竞选、公决、结社、请愿、集会、抗议、游行、示威、反抗、宣传、动员、串联、检举、对话、辩论、协商、游说、听证、上访等俞可平:《公民参与的几个理论问题》,《学习时报》2006年12月19日。。贾西津则引用美国学者和《布莱克维尔政治学百科全书》中的观点,把经典意义上的公民参与界定为公民通过政治制度内的渠道,试图影响政府的活动,特别是与投票相关的一系列行为。这类社会参与概念主要指“平民试图影响政府的活动”,实质为政治参与。亨廷顿指出,政治参与是行动而非态度,排除了影响公民政治参与的主观成分;政治参与是指平民的、非职业化的政治活动[美] S. 亨廷顿、琼·纳尔逊:《难以抉择》,汪晓寿等译,华夏出版社1989年版,第5页。。

不过,随着新的理论的出现,比如治理参与理论,人们可以绕过政府直接实现公共目的。社会治理参与对此作了最好的诠释。那种“为了社会,社会发展和发动社会力量服务建设监管社会的活动过程”陈玉生:《社会治理社会化:桂城社区治理的精神气质》,载谭建光、麦绍强编《关爱十年》,中国社会出版社2019年版。就是社会治理,人们规划社会、组织社会、服务社会,直接面对社会并因此改变他人行为方式的行为均具有公共治理的性质。本文也将其纳入政治参与范畴。麻宝斌和马振清根据政治参与方式的不同,把政治参与划分为四种基本结构形式:一是公民个体的制度化参与,二是公民个体的非制度化参与,三是群体性制度化参与,四是群体性非制度化参与麻宝斌、马振清:《新时期中国社会的群体性政治参与》,《政治学研究》2005年第2期。。

“一直以来,直接参与公共治理是人们的理想,但是,这种理想基本上只能停留在人们的记忆中,原因在于地理空间的约束以及公民能力的限制。”参与式治理能够有效解决过去政治模式下公民和精英之间委托代理机制产生的困境,能有效粘合公民与政府之间的关系,增强政府的回应性,提升服务质量和公共福利。与公共政策相关的个人和组织,特别是弱势群体,往往希望参与到与自己息息相关的决策和治理过程中,包括地方社区、工作场所以及基层治理,其都希望充分和广泛地体现公民参与,并认为公民不仅仅是挑选政治精英的选民和自私自利的消费者,更不是政府过程中的被管理者,而是自治者、共治者和自己命运的主宰者钟伟军、沈荣华:《Web2.0时代的参与式治理:争议与反思》,《中国行政管理》2014年第5期。。尤其是在底层和社区层面,需要将公民带入政策议程、社区项目管理和公共服务事务的中心地带,需要创造开放的参与机制,以迎接而不是威胁的态度欢迎公民的进入。但在具体治理实践中,公民的参与依然缺乏有效的途径和手段。

政治参与显然超越了空间参与、活动参与、组织参与那种主要为自我和成员服务的范围,将参与行为结果覆盖到空间际遇、交往、活动和组织范围之外,甚至指涉难以界定具体对象的大众。沃克认为,市民组织参与较低的时期,投票和其他参与形式也降低Edward T. Walker, “Contingent Pathways from Joiner to Activist: The Indirect Effect of Participation in Voluntary Associations on Civic Engagement”, Sociological Forum, Vol. 23, No. 1, 2008.。政治参与“要求个体参加活动并与他人互动”黄少华:《社会资本对网络政治参与行为的影响——对天津、长沙、西安、兰州四城市居民的调查分析》,《社会学评论》2018年第3期。。但是,在社区层面,政治秩序逻辑统领管理逻辑与生活逻辑,居民更多地在个体生活界面活动,个体往往是在生活受损时才会主张社会、政治权利吴晓林:《治权统合、服务下沉与选择性参与:改革开放四十年城市社区治理的“复合结构”》,《中国行政管理》2019年第7期。。因此,政治参与的收敛不仅体现在既有社会参与理论的取向上,也体现在上述经验数据上,更体现在从集群为己向集群为他的转变上,即参与旨趣从群内向群外,更低层次社会参与向上集群的效应和表征。

结 论

本文尝试将“民-群”视角应用于经验研究,将社会参与研究转换到更为基础的群学理论上来,并将其表征为集群现象。集群不仅是居民的集聚,还包括分群和群分。“民-群”范式是笔者学习郑杭生先生理论遗产的一个发现,其包含着深邃的中国传统思想文化精髓,能够很好地透析凤馨苑社区综合楼的集群现象。郑杭生以群学为基础,定义社会学概念并构建社会运行论体系,继承发扬了群学思想。近些年,景天魁对古代群学尤其是荀子群学思想进行了富有成效的研究,谢立中等人对此进行了回应景天魁:《中国社会学崛起的历史基础》,《北京工业大学学报(社会科学版)》2017年第4期;谢立中:《“中国本土社会学”辨析》,《北京工业大学学报(社会科学版)》2020年第2期。。这些理论都启发了本文“民-群”范式的运用。在运用该范式具体分析经验现象的同时,本文也回到涂尔干关于社会团结和西美尔关于形式社会学等相关经典理论,以便更好地分析集群现象。

本文创新和论证了集群现象中存在的社会参与层次模型。社会参与层次概念是笔者在一项调研项目中发现的,本文是对该发现展开学术性的探索研究。为了完成该项工作,首先,本文对既有社会参与理论进行梳理并形成了几点认识:一是社会参与理论总是预设了政治参与并以之收敛各种参与现象;二是社会参与知识布展路径不断向日常生活拓展,旨在探寻政治参与的深层逻辑和奠基之处;三是社会参与理论始终没有确定奠基处即向下收敛的基础。其次,本文采取了“民-群”范式对经验现象进行研究,对凤馨苑社区综合楼的集群现象进行研究,建构了社会参与层次模型。从研究结果来看,社会参与层次模型得到了经验现象的支撑,也得到了相关社会参与理论的检验和支持。

呼應本文开篇柯林斯的两个问题,长期情感能量的基础到底是什么?对于社区居民而言,共享公共空间才是长期情感能量的真正基础。正因为需要长期相处并持续互动,长期情感能量就建立起来了。相对而言,学习教育并不是不能产生情感能量,好的教育可能引发非常强烈的情感能量,但不可能具有日常互动或活动那样的持续性[美] 兰德尔·柯林斯:《互动仪式链》,林聚任等译,商务印书馆2009年版,第206-209页。。观察两种方式,我们很容易发现,人际互动具有日常性和情景性,容易激发人们持续的情感能量,引导人们持续性的社会参与。

综上可得出结论:社会参与具有层次性,大众集群服从“空间参与-活动参与-组织参与-政治参与”梯次展开的层次模型。由此可初步推论,社会参与层次对大众集群具有预测作用,社会参与层次中较低层次的参与程度越高,那么,较高层次的参与程度也越高。进而可以推断,公共空间供给将促进社会参与。公共空间将起到收敛社会参与的作用,其可以通过活动参与、组织参与传递到政治(公共)参与。比如,如果释放公共空间能促进空间参与,如果强化空间参与、活动参与能促进基层治理中居民的组织参与程度和公共参与程度,那么,开发公共场所则有利于实现提升社会参与能力和激发社会活力的政策目标。当然,本文主要是探索性理论研究,社会参与层次范畴还需进一步实证研究,其理论和实践价值需要进一步分析。

(责任编辑:彤 弓)

Abstract: There is a dilemma between “convergence to political participation in value orientation” and “diffusion to life field in interpretation dimension” in the social participation research. Then, does social participation have the basis of downward convergence in interpretation dimension and follow some general logic? Taking the cluster phenomenon in a public activity place(Complexbuilding) of Fengxinyuan community as the case, based on the “persongroup” perspective, and bringing social participation into the cluster field, this study found that the cluster follows the hierarchical participation model of “space participation, activity participation, organization participation, political participation”, in which space participation has the function of convergence in interpretation dimension of social participation. Therefore, it can be concluded that social participation is hierarchical, and the mass cluster is subject to the hierarchical model of social participation.

Keywords: Space Participation; Hierarchy of Social Participation; Cluster Phenomenon; “PersonGroup” Perspective