基于ESP理论的英汉修辞异同分析

课题项目:本文系黑龙江省社科联扶持共建项目“应用型本科院校公共英语分级教学与ESP教学相结合的理想模式构建研究”(项目编号:WY2019074-C)阶段性成果。

摘 要:英语和汉语在修辞方面由于地理差异,生活方式以及思维等方面的差异,两种语言在使用不同的修辞手法上也会有所不同。本文以《匆匆》的两篇译文(分别为朱纯生和张培基先生所译)为研究对象,应用ESP理论指导修辞研究,从比喻、拟人、排比和头韵几个修辞手段来作比较,分析英汉两种语言在修辞方面的异同。

关键词:《匆匆》;修辞异同;ESP

作者简介:杨阳,硕士,黑龙江工商学院讲师,主要研究方向:英语语言学及教学法。

[中图分类号]:H05 [文献标识码]:A

[文章编号]:1002-2139(2020)-33-0-02

一、ESP简介及英汉对比研究概述

專门用途英语(以下简称 ESP) 是现代英语的一种功能变体,与某种职业、某种学科、某种目的相关的英语,涵盖的语篇体裁非常广泛,常见的ESP和英语教学结合得比较 紧密,对教育理论、教学方法等融合研究较多,而目前ESP理论指导修辞研究的研究尚处于起步阶段。英汉对比研究是对比语言学的一个分支。在我国,英汉对比的研究开始于20世纪70年代。国内对英汉两种语言的对比研究有微观和宏观两方面,微观方面包括语音、语义、语法、句法研究,宏观方面包括修辞、语用和社会文化研究。对微观方面的研究比较多,而对宏观方面的研究较少。《匆匆》是我国现代著名作家朱自清的一篇脍炙人口的散文,该文章写于1922年3月28日。本文以《匆匆》的两篇译文(分别为朱纯生和张培基先生所译)为研究对象,从比喻、拟人、排比和头韵几个修辞手段来作比较,分析英汉两种语言在修辞方面的异同,对ESP理论指导修辞研究起到抛砖引玉之作用。

二、《匆匆》两种译文英汉修辞对比

英语和汉语在修辞方面由于地理差异,生活方式以及思维等方面的差异,两种语言在使用不同的修辞手法上也会有所不同。整个语篇使用修辞方法对文章内涵和表达效果、作者感情的体现都有了较高的提升。因此,研究英汉两种语言修辞的差异有以下必要性:第一、它有助于进行分析英语的各种常用修辞手法。第二、它有助于在英汉翻译进行解读原著的各种修辞手法,并且真正正确地在译文中表达它们。第三、它也有助于人们研究汉语修辞学[1]。

朱自清在其《匆匆》中运用了比喻、拟人、排比等修辞手法,使文章更加生动,产生了诗化语言的美感,增加了文字的内涵和丰富了读者的想象力。而在对应英文译文中不仅有相应的修辞手段,并且使用了头韵的修辞手法,使译文在忠实原文的同时语言生动、语句优美。[2]下文将从比喻、拟人、排比、头韵对原文和译文进行比较,来分析英汉修辞方面的异同。

(一)比喻

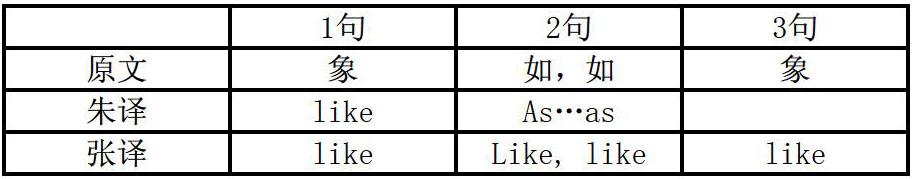

英语的比喻词有as(如),like(像)等,汉语的比喻词有像、好像、如、犹如等。《匆匆》一文中共出现了三个比喻句。

1.“像针尖上一滴水滴在大海里”,朱纯生译:Like a drop of water from the point of a needle disappearing into the ocean.张培基译:Like a drop of water falling off a needle point into the ocean。

2.“过去的日子如轻烟却被微风吹散了,如薄雾,被初阳蒸融了”[4],朱译:as smoke by a light wind, or evaporated as mist by the morning sun. 张译:like thin mist, have been vaporated by the rising sun.

3.“我何曾留着像游丝样的痕迹呢?”朱译:Have I ever left behind any gossamer traces at all?张译:What traces have I left behind? No, nothing, not even gossamer-like traces.

原文与译文比喻词的使用如下表:

ESP理论指导修辞具有现实的目的性,这要求翻译在最大限度上达到预期的社会功能,各种翻译策略的使用为翻译的目的进行服务[3]。由此可见,汉语和英语在明喻的格式上基本相同,采用一对一翻译的方法,使用对应的比喻词,并且保持了原来的本体和喻体。在翻译过程中可以直接进行翻译,不需要改变比喻形象。使用明喻使译文表达清晰生动,渲染力强。然而,并不是所有的明喻都可以直译翻译,因为民族的文化和背景差异,在翻译有些明喻需要改变比喻形象以便于读者阅读和理解。例如:as drunk as a mouse.若将其译为“烂醉如鼠”,就会令中国读者费解,不如译为“烂醉如泥”,更加形象直观。[1]因此,在翻译活动中必须深入了解译入语的文化背景,才能选择恰当的词汇表达。

(一)拟人

英语修辞格personification(拟人)和汉语修辞格拟人的特点完全相同,就是把非人的事物当成人来写,把本来只适用于人的动词、形容词、名词或代词等用于写物,使读者感到这样的物具有人的属性[1]。《匆匆》一文中有两处使用了拟人手法。

1.“太阳他有脚啊,轻轻悄悄地挪移了”,朱纯生译:The sun has feet, look, he is treading on.张培基译:The sun has feet too, edging away.[4]

2.“天黑时,我躺在床上,他便伶伶俐俐地从我身边跨过”,朱译:In the evening, as I lie in bed, he strides over my body.张译:In the evening, when I lie on my bed, it nimbly strides over.[4]

ESP理论指导下对文化语境依赖性高的语篇,需要对文化背景理解后才能解读,文本功能是为了起到使读者共鸣的生动的“唤醒”作用,唤起读者的联想力。在这两句话中,拟人的手法是通过动词表现出来的,即用本来只适用于描写人的动词来描写物。在汉语里,“挪移”和“跨过”是用来修饰人的动作的词,具有轻柔的、缓慢的动作特点。而这里分别用来修饰太阳和时间的流逝,这两个物都具有了人的行为特征,动态的形象刻画了两者的栩栩如生的行动轨迹。英语拟人的表达方法和汉语的相同,即用“tread on”,“edge away”,“stride over”这三个本来修饰人的动词词组,来修饰物,让物“人化”,使文章更生动形象。

(二)排比

英语词汇Parallelism在英语修辞方面,相当于汉语对偶或者排比。但是,它与汉语的对偶或排比又略有不同之处。在有些情况下,它在结构上和用法上近似汉语的平列分句式隐喻。汉语的排比修辞是用三个或三个以上句子组成,要求结构相似,字数基本相同。在《匆匆》一文中有两处使用了排比修辞。

1.“燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。”朱纯生译:but there is a time of return, but there is a time of regreening;but they will bloom again.张培基译:If swallows go away, they will come back again. If willows wither, they will turn green again. If peach blossoms fade, they will flower again.[4]

2.“于是——洗手的时候,日子从水盆里过去;吃饭的时候,日子从饭碗里过去;默默时,便从凝然的双眼前过去。”朱译:when I wash my hands, hen I eat my meal, as reflect in silence.张译:when I wash my hands;when I have my meal;when I am lost in reverie.

排比的作用是增加句子的节奏感,使句子气势磅礴、抑扬顿挫,具有感染力,并且增加一种气势美。ESP理论指导下语篇运用排比修辞,要求排比句精炼、简洁、结构和节奏感强,凝练紧凑。因此,从这两个句子可以看出,译文使用了排比,英语句子读起来朗朗上口流畅易读。朱纯生的译文并不是严格的排比句式,第三个小句与前两个句子略有不同:在第一句的翻译中,前两句都使用了there be 句型,第三句未使用;第二句的翻译中,前两句都是用了when, 第三句用了as。而张培基的译文则使用了排比句,英文句子句式整齐、句义对等,读起来抑扬顿挫,韵律十足。张的译文既符合英语的表达,又保留了原文的修辞,富有感染力。

英汉排比结构相同点比较多,都要求结构匀整、句式相似、意义相关、排列紧凑、语气一致。二者大同小异之处是,英语排比由词到句用得广泛,而汉语排比由词组到句用得较多,因此在翻译过程中,虽然可以直接照译,但要注意这种差异。

(三)头韵

头韵可以增强语言的节奏感。汉语中没有与头韵相对应的修辞格,在翻译过程中,可以使用具有相似修辞效果的汉语修辞方式来表达。

在《匆匆》的译文中,张培基的译文中使用了头韵的修辞手法:what can I do but waver and wander and live a transient life ? What have I been doing during the 8,000 fleeting days except wavering and wandering? [4]原文:“在逃去如飞的日子里,在千门万户的世界里的我能做些什么呢?只有徘徊罢了,只有匆匆罢了;在八千多日的匆匆里,除徘徊外,又剩些什么呢?”

ESP理论指导下进行使用修辞具有灵活性,还可增强读者的理解能力,感知作者所表达的语气和情绪。张培基先生在这里将“徘徊”译作“waver and wander”,两个辅音“w”的使用即为头韵,既加强了节奏感和韵律,又淋漓盡致地表现出了作者内心犹豫、彷徨不安的心情,引起读者的情感共鸣。

三、结论

ESP理论指导英汉修辞的学习和翻译看似比较容易,然而事实并非如此。因为这需要学习者或译者必须良好的掌握两种语言中的修辞,以及修辞中所蕴含的文化典故和文化背景。这就要求语言学习者或者研究者,在学习语言的基本语法知识的同时,还要刻苦钻研两个民族的历史文化,才能掌握这两种语言中的修辞手法,做到理论运用及互译自如。

参考文献:

[1]余立三.《英汉修辞比较与翻译》[M].商务印书馆出版,1985年.

[2]李政文.《基于平行语料库的<匆匆>译文的修辞赏析》[J].科技信息,2010(17).

[3]杨雪,谢建平.《情景语境视角下的 ESP 语篇翻译及策略研究》[J].上海翻译,2011年.

[4]张培基.《英译中国现代散文选》[M].上海外语教育出版社,1999年.