古诗文典籍中的健康景观意象探究及当代借鉴

陈雅珊, 黄林生, 游礼枭

(1.莆田学院 土木工程学院, 福建 莆田 351100;2.江西农业大学 园林与艺术学院, 江西 南昌 330045)

0 引言

健康景观(healthy landscape) 一词从西方引入, 与其类似的理念有: 萌芽于西方古代园林,中世纪形成雏形, 20 世纪90 年代兴起的康复花园(healing garden / landscape)[1]。 两者都以景观规划设计促进公共健康为目的, 但健康景观的研究对象和范围比康复花园更为广泛。 健康景观,从广义上说, 是“能使人保持或恢复健康的景观环境”; 狭义上说, 是一种基于促进健康目的的景观建设, 是一种利用自然环境或人工景观促进生理、 心理和社会功能健康的景观, 是一种推动建立积极健康生活方式的景观[2]。 在既有研究健康景观、 康复景观的文献中, 一部分学者已着手对中国传统文化中体现出的健康景观进行研究。 李瑨婧在研究健康景观的衍变及发展史中,总结了早期及中后期东方健康景观的表现[2];蔡童萍[3]、 张轶等[4]探讨了中国古典园林的康复功能; 潘锋[5]、 邱烨珊等[6]归纳了传统中医养生文化对现代疗养景观的借鉴, 其中涉及传统人居环境中的养生因子; 张金丽对道教的生态伦理思想与养生文化进行研究, 用于指导现代康复景观设计[7]。

中国古代的“天人合一” “神仙思想” 传达出与健康景观同样的追求。 虽没有进行系统化的定义和命名, 但可以通过现存文字的记载来验证中国古典园林发展过程中, 健康理念是贯穿始终的。 如《园冶》 所言: 既有“梧阴匝地” “栽梅绕屋”, 又能“凉亭浮白, 冰调竹树风生; 暖阁偎红, 雪煮炉铛涛沸”, 整体园林环境“虽由人作, 宛自天开”, 故“渴吻消尽, 烦顿开除”[8]。纵观中国古典园林史, 专门基于健康目的所营造的景观寥寥, 更多是得益于自然环境而衍生的“健康功能”。 为了进一步明确古典园林景观与健康效益之间的相关性, 通过梳理古诗文里的“山水境界”, 初步归纳出中国传统自然审美观主导下健康景观的意象, 对深入了解中国古典园林历史当有裨益, 也能为现代健康景观营造提供示范与参照。

1 古诗文中健康景观意象之分类

在众多的古诗文题材中, 崇尚山水的古代文人将“山水诗” “山水画” “山水园林” 三者紧密融糅, 因而涉及景观意象的古诗文数量庞大。其中, 许多诗文表述了自然环境的“ 外适” 能引起身心健康的“内和”[3]。 李白初游庐山发出“而我乐名山, 对之心益闲”①的感叹; 陶渊明流连田园景色, 到日落鸟归时, 仍“ 抚孤松而盘桓”②; 柳宗元 “ 隔篁竹, 闻水声”③, 心即乐之。 这些文字无不流露出人对美好景色的向往,也从侧面反映了景观对人体健康的助益。

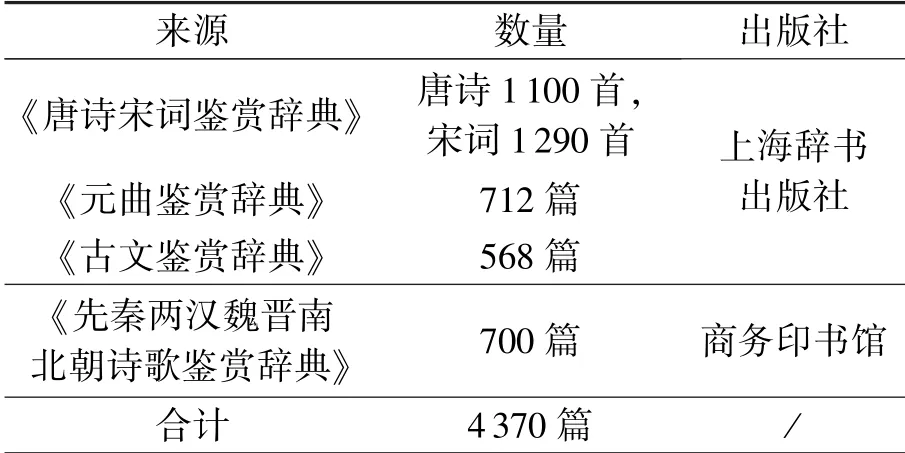

本研究首先邀请了10 名风景园林专业的硕士研究生从4 370 篇古诗文中(表1), 按照明确带有风景与自身健康相关性表述的条件进行筛选(筛选标准为在同一首诗文内既刻画了景观,又阐述了由欣赏景观所产生的健康裨益), 共得到126 篇符合条件的诗文。 其次, 邀请5 位风景园林专业的老师, 对首次筛选出的126 篇诗文做问卷调查, 再次检验诗文筛选的准确性。 每篇诗文有“符合条件” 和“不符合条件” 两个选项, 5票中超过3 票“不符合条件”, 该篇诗文即被去除。 二次筛选后, 得到118 篇明确阐述了风景与健康相关性的古诗文。 然后邀请这5 位老师, 从诗文表述中提取健康景观的意象词汇。 统计出频次为3 次及以上的词汇, 得到83 个健康景观意象。 按照风景园林的基本组成要素、 健康景观的特征要素及所提取意象的属性等, 对健康景观意象进行分类, 归纳于表2。

表1 研究选取的古诗文来源范围

2 古诗文中健康景观意象之功用

在记载了景观与健康关系的古诗文中, 展现出的景观画面及其对个人健康的影响是丰富多样的。 有“ 对酒看花笑, 无钱当剑沽, 醉倒在西湖”④的洒脱, 有“谁知竹西路, 歌吹是扬州”⑤的寂寥; 有“ 青山意气峥嵘。 似为我归来妩媚生”⑥的精神抚慰, 也有“命室携童弱, 良日登远游”⑦的身体力行。 不管是自然山水还是人工园林, 虽不再以“ 提供维持生命的物质” 为主要健康功能, 但在一定程度上能够通过物境、 意境、 情境的营造给人带来生理、 心理上的健康裨益。 从诗文的统计和赏析中, 初步将健康景观所带来的作用归纳为以下6 种。

2.1 远离纷扰, 舒缓压力

魏晋南北朝时期社会动荡, 分裂战乱, 文人士大夫阶层充斥着消极情绪, 形成了寄情山水、崇尚隐逸的思想作风。 陶渊明在这个时期开创了田园诗, 引领了田园风光的审美热潮。 《桃花源记》 中“芳草鲜美, 落英缤纷” “土地平旷, 屋舍俨然, 有良田、 美池、 桑竹之属”⑧表达出作者对人居环境的终极梦想, 对后世影响深远。 于是, 田园景观就被看作是远离纷扰、 接近自然的解压良方。 王维观赏“ 漠漠水田飞白鹭, 阴阴夏木啭黄鹂”, 享受“山中习静观朝槿”⑨的修身养性; 李白亦难却田园之美, “ 相携及田家”“绿竹入幽径”, “ 欢言得所憩” “ 陶然共忘机”⑩; 更有“莺啼山客犹眠”⑪微妙地刻画出莺啼虽有声而山客还在酣睡的宁静心绪。

当然, 远离纷扰远不止田园这一归处。 凭亭远眺, “檐飞宛溪水, 窗落敬亭云”, 心情之放松, 竟有了“闲随白鸥去, 沙上自为群”⑫的想法。 故“久在樊笼里”⑬所受到的身心压抑, 在复返自然时得到极大释放, 充分体现了景观对健康的促进作用。

2.2 养体劳形, 强身防病

《孟子⋅尽心上》 中有言: “居移气, 养移体”。 《吕氏春秋⋅重己》 指出园林的构建是为了观望劳形[9]。 景观的游赏功能亦可以看作健身康复功能。 “树绕村庄, 水满陂塘”⑭, 迎着春风, 秦观豪兴徜徉其中; 溪水小桥旁, 青色的酒幌子在风中飞扬, “偶然乘兴, 步过东冈”⑭。柳宗元在芙蓉亭中“留连秋月晏”, 并发出“造物谁为工”⑮的感叹。 面对美景, 陶醉其中, 欣然驻足流连, 乘兴“行到水穷处”⑯, 都是文人们因景忘情的表现。

更有文人好名山大川, 立志远游, 因景而行, 进而促进养成运动健体的良好习惯。 李白“好为庐山谣, 兴因庐山发”, 写下“五岳寻仙不辞远, 一生好入名山游”⑰的感叹; 于良史在“春山多胜事, 赏玩夜忘归” 后快意而书“兴来无远近, 欲去惜芳菲”⑱。

此外, 归隐田园的文人们身体力行, 躬耕不辍, 这种生产劳作与现代的“ 园艺疗法” 虽目的不同, 但效果相似。 “晨兴理荒秽, 带月荷锄归”⑲, “平畴交远风, 良苗亦怀新”⑳可以让人在参与整地、 播种、 浇灌、 采摘等活动中, 增加感官刺激, 并锻炼肌体, 享受“ 稻花香里说丰年”㉑的乐趣与成就感, 最终达到对身心辅助治疗和康复的效果。 陶渊明甚至认为“ 虽未量岁功, 既事多所欣”⑳, 劳作本身已经使他开心了,收成多寡反而显得不那么重要。

2.3 豁达明朗, 营造愉悦

唐代, 山水文学盛行。 许多文人在郊野风景优美之处, 择地营园, 文人园林因此应运而生。辋川别业是王维自己主持营建的庄园, 《 辋川集》 和《辋川图》 分别详细描述、 刻画了园内20 个景点的情况[10]。 其自述“倚杖柴门外, 临风听暮蝉”㉒, 既赏佳景, 更遇良朋, 辋川闲居之乐, 可见一斑。 辋川之美亦不止于此。 北宋词人秦观《书辋川图后》 中提到: “ 夏得肠癖之疾, 卧直舍中。 所善高符仲携摩诘《 辋川图》示余曰:‘ 阅此可以愈疾。’”“ 数日疾良愈”[10]。哪怕只是观赏风景画, 就能让人神清气爽, 欣然欢愉, 忘却病痛, 终不治而愈。

置身“ 芍药打团红, 萱草成窝绿” 之景,虽家徒四壁, 但有“人胜连环玉”㉓的豁达; 郊外游赏, “断山疑画障, 悬溜泻鸣琴”㉔的视听享受勾起王勃“闲居饶酒赋, 随兴欲抽簪”㉔的归隐想法; 冬夜, 洞庭湖边孤舟夜泊, 推开窗, 所见引所想, “雪片与风鏖战, 诗和雪缴缠。 一笑琅然。”㉕登上岳阳楼远眺, “则有心旷神怡, 宠辱偕忘, 把酒临风, 其喜洋洋者矣。”㉖

2.4 激发斗志, 重整信心

明代哲学家、 军事家王守仁( 王阳明) 早年登临大伾山, 感怀于“ 千古河流成沃野, 几年沙势自风湍” 的悠远, 产生了“ 宫阙五云天北极, 高秋更上九霄看”㉗的昂扬斗志与政治激情; 而后, 他因仗义执言被贬贵州, 路途遭遇暗杀, 当他逃生商船, 却遇上风暴, 在风暴中他写下《泛海》, “险夷原不滞胸中, 何异浮云过太空?”㉘将艰难险阻比为浮云。 排除主观的个体心态差异, 通常处在积极情境的景观能够起到正向作用, 激发斗志, 给人以正面情绪的引导。 虽“苦愁正如此”, 但见“门柳复青青”㉙, 遂心随路转, 心路常宽。

2.5 抒发愤懑, 缓解伤痛

文人处于乱世, 多郁郁寡欢, 愁苦沉沦; 仕途不顺, 遭受贬谪, 也多空有满怀愤懑而无处排解。 以谢灵运为例, 其身处乱世, 出仕后被排挤, 坎坷艰难, 但性喜游览, 遍访山水, 不仅留下许多脍炙人口的山水诗, 还开创了山水文学的新境界。 “年迫愿岂申, 游远心能通” “羁苦孰云慰, 观海藉朝风”㉚, 表明其人生际遇中的愁苦挫折, 惟有美景可以慰藉。

绍熙五年(1194), 辛弃疾因再次被弹劾而罢官, 重回田园后用拟人手法刻画青山为欢迎其归来, “解频教花鸟, 前歌后舞, 更催云水, 暮送朝迎”, 而后笔锋一转, 自嘲“清溪上, 被山灵却笑, 白发归耕”⑥, 既含挫折失意, 又借景排解, 得到些许慰藉; 南北朝谢朓“ 戚戚苦无悰”, 邀友共行乐, 登高远眺后看到“远树暖阡阡, 生烟纷漠漠”, 苦闷散去, “ 不对芳春酒,还望青山郭”㉛的陶醉之意跃然纸上。

由文人在逆境中的诗作来看, 一方面, 积极情境(如朝阳、盛花)能让人从苦闷中暂时得以解脱, 陶然忘我, 得以释放; 另一方面, 消极情境(如哀禽、落花)看似不属于健康景观意象, 但其在某种程度上能够促进悲伤情绪的宣泄, “芳心向春尽, 所得是沾衣”㉜, 也不失为一种身心释放。

2.6 丰富社交, 联结友谊

王羲之的《兰亭集序》㉝记载了一场大规模的文人集会, 兰亭是有记载的公共园林性质的风景游览地。 这种公共园林是“ 自下而上” 的,说明游赏、 社交功能是民众需求, 是健康景观的功能之一。 暮春之初, 王羲之与众多贤士于会稽山阴兰亭修禊, “畅叙幽情”㉝。 在郊野环境中,“仰观宇宙之大, 俯察品类之盛, 所以游目骋怀, 足以极视听之娱, 信可乐也”。 留连间, 他发出“夫人之相与, 俯仰一世” 的感慨。

田园山林也是古诗文中出现颇多的社交活动发生地。 林深处“偶然值林叟, 谈笑无还期”⑯;田间“时复墟曲中, 披草共来往。 相见无杂言,但道桑麻长”㉞; 村里“田夫荷锄至, 相见语依依”㉟; “欢言酌春酒, 摘我园中蔬”㊱, 就地取材, 把酒言欢, 岂不快哉!

3 古诗文中健康景观意象之营造借鉴

3.1 多感联觉, 人地对话

除通常所说的“五感” (即“ 视觉、 听觉、嗅觉、 味觉、 触觉”) 以外, 人对环境的体验还包含温觉、 痛觉、 平衡觉等。 各个感官之间相互联系和影响[11-12], 是谓联觉。 在《闲居》㊲中之所以“莺啼山客犹眠”, 诗人刻画整体环境为“桃红复含宿雨, 柳绿更带朝烟”, 除了从桃柳中捕捉到的春天气息以外, “宿雨” “朝烟” 反映出雨后温润清新的空气质量, 对体感舒适度产生较大影响。 虽闻莺蹄, 益欲见静。 听觉、 视觉、 嗅觉、 温觉共同起作用, 让人沉醉在清幽安逸的山居意境中。

在表述景观-健康关联的诗句中, 多感联觉的出现频率高, 说明触发了人体多种感官的景观更能够被人所感知。 表2 所示的健康意象中,“声景香景” 这一大类就是多感联觉的体现。 现代学者也证实在自然环境中充分调动人体多种感官可以促进人体健康[13-14]。 配植引鸟、 蜜源树种及芳香植物可以刺激人的嗅觉感官, 部分芳香物质还能提高人体免疫力, 同时招引的鸟类、 昆虫又能营造鲜活的视觉、 听觉景观; 结合植物、地面、 小品等的不同材质的变换进行触觉体验设计, 增加人体对景观的触觉体验感。 多种感官体验不仅具有单方面的健康益处, 多感官联动体验对感官和大脑的刺激及信息传达, 将达到事半功倍的效果。

另外, 参与田园劳作“虽有荷锄倦”, 但也让人产生“但愿桑麻成, 蚕月得纺绩”㊲的期待。这就相当于“园艺疗法”, 置身阡陌不仅改变了当下的环境氛围, 而且对提升生理行为能力、 认知能力、 社交能力、 情感能力等方面具有明显的作用。 从农业活动的意象大类中可以看到, 这种舒缓压力、 提升行动力和成就感的活动不只有耕种, 诸如栽花木、 垂钓、 采菱、 放牧、 采樵等生产活动都具有相似的效果。 在健康景观中适当引入“园艺疗法”, 策划参与性的种植活动项目,能够促成人地对话, 颇具纾解压力、 复健心灵与肌肉训练、 认知训练、 专注力恢复之功效[15]。

3.2 创设氛围, 情境营造

相同的健康景观意象, 处在不同状态时, 呈现给人的可能是完全不同的情境。 比如生态环境大类中的“ 日”, 晴日时“ 暖风生麦气”㊳, 日暮花落时“见此令人嗟”㊴; 又如植物景观大类中, “良苗亦怀新”⑳时让人满心欢喜, “无边落木萧萧下”㊵时苦闷呼之欲出。 因此, 健康景观中可更多考虑积极情境的营造, 如北方寒冷地区减少景观中的荫蔽空间, 增加开敞空间, 有助于接受光照、 避免过多阴翳带来的沉闷阴郁; 或营造地形, 置园林建筑于高处, 供人远眺, 可开阔心胸视野; 或种植引鸟植物, 适当结合地形营建高差水势, 不仅能营造动态情境, 还能增强视觉以外的感官输入。 消极情境难以避免(比如植物新陈代谢必然产生的落叶落花), 对于大众群体, 适当的消极情境影响不大, 也能有助于负面情绪的排解。 但应注意的是, 在养老院、 医院等康复人群聚集的场所, 通过减少落叶树种的配植, 选取盛花期长、 落花期短的观花植物, 或加强维护管理等措施, 尽量减少消极情境对人的影响还是较有必要的。

3.3 生态谐和, 人之相与

在“天人合一” “神仙思想” 影响下的传统自然审美观可以说是早期的生态理念, 即人工与自然高度谐调。 从表2 的健康景观意象大类和子类中可见, 古代文人追求山、 水、 花木、 建筑这4 种造园要素的有机组合, 在一系列风景画面之中, 适宜的生境引来动物驻足栖息。 古诗文中高频出现描述人与自然中其他生物和谐共处所带来的祥和安宁, 如张衡《归田赋》 中描述了“ 仲春令月, 时和气清; 原隰郁茂, 百草滋荣。 王雎鼓翼, 鸧鹒哀鸣; 交颈颉颃, 关关嘤嘤”, 故“于焉逍遥, 聊以娱情”㊶。

这种流淌在整个民族血液中的审美观, 引导着对自然的崇拜和追逐, 亦是保持健康的必然选择。 良好的生态环境是保证公众健康的前提, 在健康景观设计中更应该强调场地生境的保护, 强调生态可持续发展的重要作用, 减少人为开发对环境的影响, 保护和仿造动植物生境, 选择具有生态性、 保健性的低养护乡土植物, 提高水体自净能力, 最大限度地发挥自然环境各要素对人体健康的促进作用。

4 结语

通过分析明确表述景观-健康相关性的古诗文, 提取出古代健康景观意象, 按照意象特征对其分类, 还深入探讨了古代健康景观于健康之作用。 结果表明, 在传统自然观影响下, 诗文作者所述的景观意象既有加强运动, 直接促进身体健康之作用, 也有舒缓压力、 营造愉悦、 重振信心、 排解情绪、 丰富社交等有助于心理健康的益处。 最后, 以文献解析结果为依据, 提炼出古代健康意象的可借鉴之处。

虽然诗文表述受到作者当时的境遇、 心情及性格等主观意识影响, 若从个体出发无法准确衡量景观-健康相关的有效性, 但若是基于一定数量的文献分析, 从高低频数量统计差距中找到共性, 应具有较高的可信度, 或将为现代健康景观营造提供参考。

注释:

①李白: 《望庐山瀑布二首》, 见《全唐诗》, 北京, 中华书局, 1992.

②陶渊明: 《归去来兮辞·并序》, 见《魏晋南北朝诗观止》, 上海, 学林出版社, 2015.

③柳宗元: 《小石潭记》, 见《柳河东集》, 上海, 上海古籍出版社, 2008.

④杨朝英: 《水仙子·西湖探梅》, 见《元曲鉴赏辞典》(新一版), 上海, 上海辞书出版社, 2014.

⑤杜牧: 《题扬州禅智寺》, 见《全唐诗》, 北京, 中华书局, 1992.

⑥辛弃疾: 《沁园春·再到期思卜筑》, 见《全宋词》,北京, 中华书局, 1992.

⑦陶渊明: 《酬刘柴桑》, 见《魏晋南北朝诗观止》, 上海, 学林出版社, 2015.

⑧陶渊明: 《桃花源记》, 见《陶渊明集》, 北京, 中华书局, 1979.

⑨王维: 《积雨辋川庄作》 / 《秋归辋川庄作》, 见《全唐诗》, 北京, 中华书局, 1992.

⑩李白: 《下终南山过斛斯山人宿置酒》, 见《 全唐诗》, 北京, 中华书局, 1992.

⑪王维: 《田园乐七首·其六》 / 《闲居》, 见《全唐诗》, 北京, 中华书局, 1992.

⑫ 李白: 《过崔八丈水亭》, 见《全唐诗》, 北京, 中华书局, 1992.

⑬ 陶渊明: 《归园田居·其一》, 见《魏晋南北朝诗观止》, 上海, 学林出版社, 2015.

⑭ 秦观: 《行香子·树绕村庄》, 见《全宋词》, 北京,中华书局, 1992.

⑮ 柳宗元: 《巽公院五咏》, 见《全唐诗》, 北京, 中华书局, 1992.

⑯ 王维: 《终南别业》, 见《全唐诗》, 北京, 中华书局, 1992.

⑰ 李白: 《庐山谣寄卢侍御虚舟》, 见《全唐诗》, 北京, 中华书局, 1992.

⑱ 于良史: 《春山夜月》, 见《全唐诗》, 北京, 中华书局, 1992.

⑲ 陶渊明: 《归园田居·其三》, 见《魏晋南北朝诗观止》, 上海, 学林出版社, 2015.

⑳ 陶渊明: 《癸卯岁始春怀古田舍二首》, 见《魏晋南北朝诗观止》, 上海, 学林出版社, 2015.

㉑ 辛弃疾: 《西江月·夜行黄沙道中》, 见《全宋词》,北京, 中华书局, 1992.

㉒ 王维: 《辋川闲居赠裴秀才迪》, 见《全唐诗》, 北京, 中华书局, 1992.

㉓ 洪咨夔: 《卜算子·芍药打团红》, 见《全宋词》, 北京, 中华书局, 1992.

㉔ 王勃: 《郊园即事》, 见《全唐诗》, 北京, 中华书局, 1992.

㉕ 孙周卿: 《水仙子·舟中》, 见《元曲鉴赏辞典》 (新一版), 上海, 上海辞书出版社, 2014.

㉖ 范仲淹: 《岳阳楼记》, 见《宋本范文正公文集》, 北京, 国家图书馆出版社, 2017.

㉗ 王守仁: 《登大伾山诗》, 见《王阳明全集》, 北京,线装书局, 2012.

㉘ 王守仁: 《泛海》, 见《王阳明全集》, 北京, 线装书局, 2012.

㉙ 高适: 《苦雪四首·其一》, 见《全唐诗》, 北京, 中华书局, 1992.

㉚ 谢灵运: 《行田登海口盘屿山》, 见《魏晋南北朝诗观止》, 上海, 学林出版社, 2015.

㉛ 谢朓: 《游东田》, 见《魏晋南北朝诗观止》, 上海,学林出版社, 2015.

㉜ 李商隐: 《落花》, 见《全唐诗》, 北京, 中华书局,1992.

㉝ 王羲之: 《兰亭集序》, 见《中国文化知识读本》, 长春, 吉林文史出版社, 2010.

㉞ 陶渊明: 《归园田居·其二》, 见《魏晋南北朝诗观止》, 上海, 学林出版社, 2015.

㉟ 王维: 《渭川田家》, 见《全唐诗》, 北京, 中华书局, 1992.

㊱ 陶渊明: 《读山海经·其一》, 见《魏晋南北朝诗观止》, 上海, 学林出版社, 2015.

㊲ 陶渊明: 《归园田居·其六》, 见《魏晋南北朝诗观止》, 上海, 学林出版社, 2015.

㊳ 王安石: 《初夏即事》, 见《全宋词》, 北京, 中华书局, 1992.

㊴ 李白: 《落日忆山中》, 见《全唐诗》, 北京, 中华书局, 1992.

㊵ 杜甫: 《 登高》, 见《 全唐诗》, 北 京, 中 华 书局,1992.

㊶ 张衡: 《归田赋》, 见《诗经楚辞汉赋》, 北京, 金城出版社, 2017.