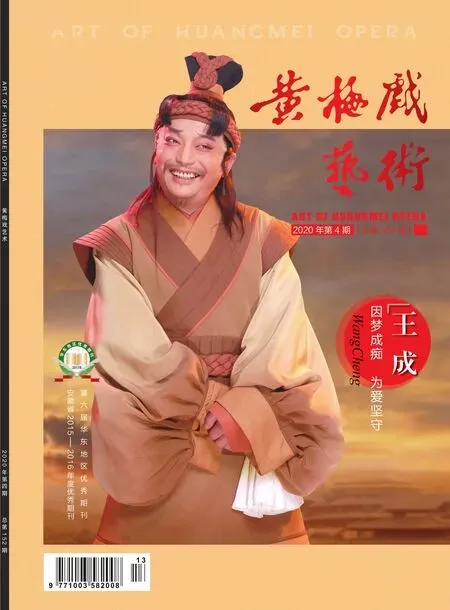

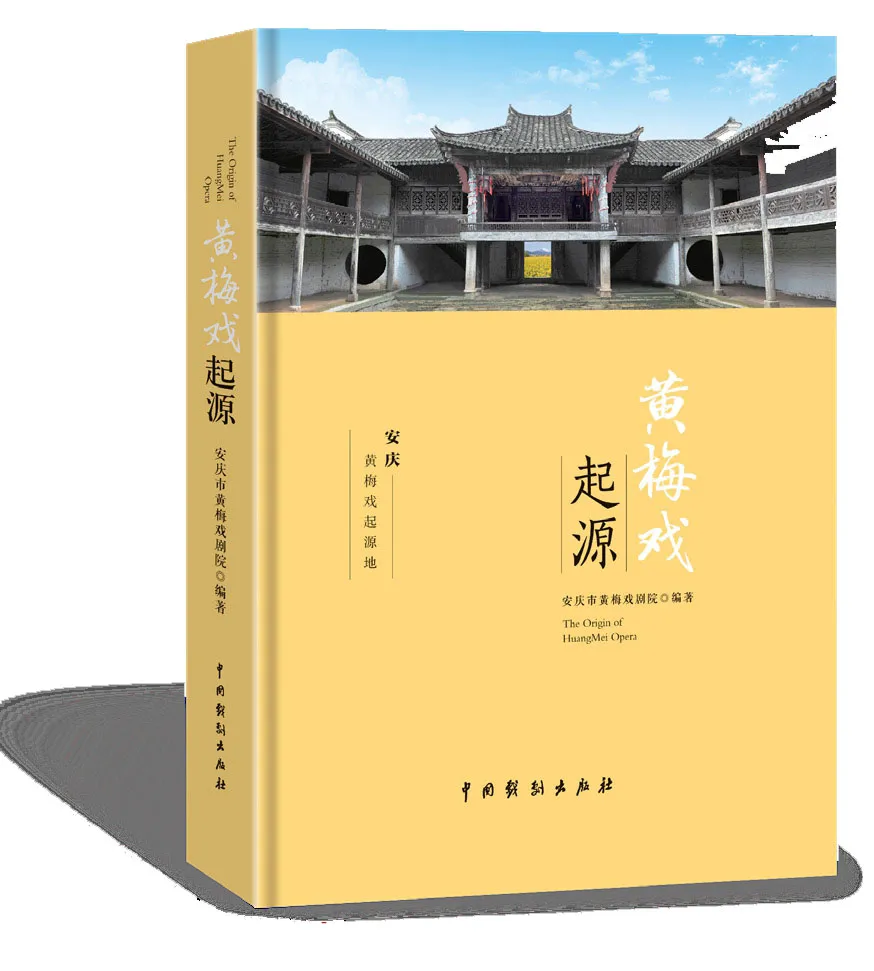

黄梅戏起源(连载)

□ 安庆市黄梅戏(地方戏曲)研究院

第二节 清代安庆石牌的戏曲文化空间

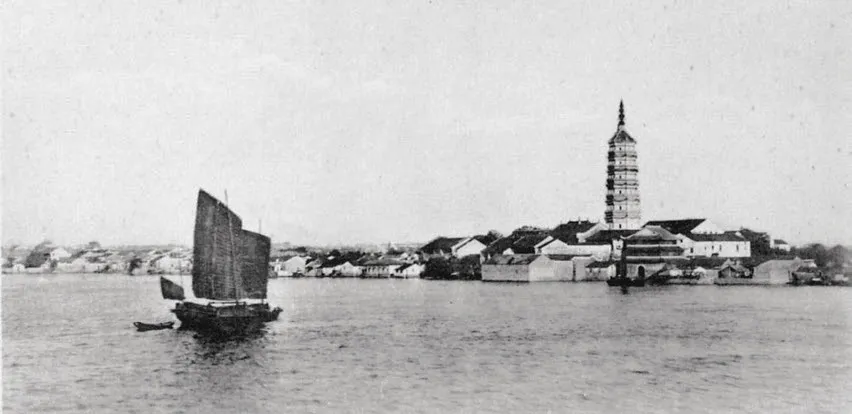

中国安庆,雄踞长江北岸,素有“万里长江此封喉,吴楚分疆第一州”之称,2000 多年前古皖国建都于此,故而安徽简称“皖”。

安庆城区的都市规模并非近代才产生,此前已经历了一个很长的发展时期。

安庆江景(清代)

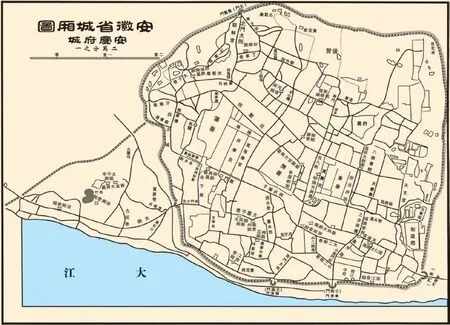

安庆镇海门(清代)

北宋庆元元年(1195),朝庭颁布圣令:舒州升格为安庆府,府治怀宁。领怀宁、桐城、宿松、望江、太湖五县。

南宋嘉定十年(1217)四月,黄榦知安庆府,当时正值金兵攻破光山,沿边警讯迭传。安庆无险可守,为抗侵略,黄榦请示朝廷,修筑新城于长江北岸盛唐湾宜城渡口处,此即今日安庆城区之建城之始。怀宁县随府治迁入新城,为附廊县。

景定元年(1260)三月,沿江制置使马光祖复筑安庆,新城周长九里十三步。城高两丈,脚宽七尺,顶阔三尺半。建有城门六座:东枞阳门、南镇海门、东南康济门、北集贤门、西正观门、西北万观门。至此,安庆城区的城市格局已然初具规模。

元至正十六年(1356),安庆守将余阙重修城防,城墙增高至两丈六尺,并将环城的西、北面挖掘城壕沟,引江水灌之。

明、清两代,安庆城历经多次修整,但城市的基本格局整体变化甚微。

安庆城区,因防范侵略而建,因其位于中华腹地、长江中游,属“金陵咽喉,江介扼要”1张楷:《安庆府志·郑任鑰序》,康熙六十年刊本。的兵家必争之地。可以说建城安庆的初衷是作为“风帆上下,干戈日寻,实中江之巨防焉”,2张楷:《安庆府志·李馥序》,康熙六十年刊本。自宋代至清朝,安庆作为长江流域的一座重要军事要塞,地位极其重要。

清代立国后,在国内实行省、府、县三级管制。省之上设有总督,分管两个省以上的军政事务。顺治十八年(1661)江南省设左右布政司,安庆府属左布政司,康熙元年(1662),清政府设立安徽巡抚,驻节安庆,安徽按察使衙门也设于安庆。康熙六年(1667)江南左布政司改为安徽省布政使司。乾隆二十五年(1760),安徽布政使司从江宁移至安庆。自此,省治移驻安庆,安庆府作为安徽省省会,省、府、县同城而治。安庆维持省会城市之地位直至抗日战争爆发,历经170年之久。

安庆由一个战略要地逐步发展成为安徽省政治、经济、文化中心,其间,方方面面的变革与发展是势所必然的。

作为省、府、县三级治所的政治中心,安庆城官署林立、官员集中,本地及其他地区的士绅精英、生员学子也云集于此。这个群体是中国传统社会的一个特殊阶层,对于传统文化的延续与政治社会的稳定起着相当重要的作用。可以说清代的安庆,是精英知识分子最多、最优、最集中的地区之一。

由于地域和人才的优势,安庆的教育十分发达,城区内建有很多学宫、书院、义学、社学等各种教育机构。道光年间的《怀宁县志》称:“皖城自昔称重镇,……习儒术、敦诗书,人文财赋,甲于诸郡。”有清一代,安庆地区有进士57 人、举人243 人。桐城派文化开一代文风,影响中国文坛近300年。这种昌盛的文化发展,也由于教育普及的不足,而形成了传统文化的两个层面:一是主流社会以科举为导向的儒家精英文化,一是草根阶层以宗教和各种地区乡情俗理为核心的民间世俗文化。戏曲文化正是影响最大、发展最快、流播最广、传承时间最长的民间世俗文化。

清代私塾

就整个社会而言,农民生产粮食的能力除供生产者自己消费以外还有剩余,这是城市形成的必要前提。只有农业发达,城市的兴起和成长在经济上才成为可能。正是基于这个原因,历史上的第一批城市都是诞生在农业发达地区。

清代的安庆正是地理位置和自然条件都十分优厚的农业发达地区。

安庆地区系北亚热带沿江湿润区季风气候,全年日照长、霜期短,雨量适中、气候温和、四季分明,这样的自然条件特别适合农作物的生长。清朝立国之初,减轻赋税,鼓励农耕,迁徙大量移民来安庆开荒种地。政府整治河道,修筑水利:如乾隆三十七年(1772),安徽巡抚裴宗锡主持挖浚葭港故道,开新河名永济河;嘉庆八年(1803),怀宁知县领民筑长江广泰圩;嘉庆二十年(1816)安庆近郊十里铺等乡村开始试种双季稻;道光六年(1826),怀宁县增筑广泰圩,上起白水洼,下抵新河埂新圩;道光十三年(1833),安庆府创筑永丰圩;光绪十三年(1833)维护加筑,名永丰护城圩——自新河口至牛巷口,正埂长580余丈,内有斋墩桥及出水大闸,又金家塥、潘家园、三孔桥、任家圩等处圩埂共长约310 余丈,圩内保收插播田种370 余担;道光十九年(1839),安庆府渌水乡古塘修筑太平圩,圩埂长1141 余丈,受益农田约730 余担种;道光二十三年(1843)安庆府保筑三义圩,圩内十余里,圩内古塘、回祥、九口乡受益农田千余担种。利农便民的政策与措施不断地出台与实施,极大地提高了深受水患的安庆地区农村抗击天灾的能力和农民的生产积极性。这样,在清初至清中期一百多年时间里,安庆地区农耕经济得以迅速发展。各县乡的农民群体生活基本安定,日久天长,在这样相对封闭且宽松的小农经济环境中,以敬神祭祖、驱邪纳吉、祈求五谷丰登、保佑子孙昌盛的文化活动便极其自然地兴盛起来。灯、灯会、灯戏在安庆地区的各乡村你方唱罢我登场,传承百年、久盛不衰。这些都为安庆地区的文化发展奠定了坚实基础。

清代街头卖艺者

安庆位于安徽西南部的皖河与长江交汇处,背山面水。在清代,陆路交通尚欠发达的情况下,长江是安庆对外的主要通道,上至九江、武汉,下达芜湖、南京、镇江、上海。皖河连接上游的太湖、潜山各县。航运的便利,徽商的大量积聚,安庆自然成为皖西南商贸活动的集散地。据《怀宁县志》记载,清末安庆有14 座会馆,它们是:徽州会馆、泾县会馆、旌德会馆、湖广会馆、八旗会馆、江苏会馆、庐州会馆、湖南会馆、湖北会馆、浙江会馆、河南会馆、两广会馆、江西会馆、福建会馆等,这些会馆均坐落在城区繁华地段,众多林立的会馆促进了安庆与外埠的商贸文化的交流,且这些会馆基本都建有花园、戏楼、戏台,这对传播、发展戏曲文化的作用是十分巨大的。

安庆城区中,官员士大夫阶层建有大量的豪宅深院,这个富贵群体有很多喜爱以戏曲自娱的人士,较早且对安庆戏曲文化影响很大的当属阮自华、阮大铖祖孙了。

阮自华,怀宁人。明万历二十六年(1598)进士,历任户部郎中、邵武知府,廉洁干练。辞官归隐后,在安庆城中购置一座深宅,号为“阮家大屋”。建有花园、戏楼,并自建“阮氏家班”,亲自教授昆曲戏目。阮自华与明末怀宁状元刘若宰比邻而居,因为古有刘晨、阮肇上天台的传说,正好对应了刘、阮二姓,故此地被称为“天台里”,地名传承至今。在这座闹市中的幽深大院,常常在清清明月的夜晚,隐隐传来撩人的戏曲锣鼓声响,这在当时安庆城区的上流社会、市井阶层中,对戏曲文化的认知和推广,作用是极其巨大的。

阮大铖,怀宁人,万历四十四年(1616)进士,历任给事中、兵部侍郎、左佥御史等职。此人虽被后世称作“奸佞政客,无耻文人”,但其在戏曲方面的才华和贡献却是可圈可点的。

阮大铖因宦海沉浮,两度归隐安庆怀宁,在安庆北郊怀宁百子山麓建宅居住,他从京城带回了实力雄厚的昆曲家班,并在怀宁招纳童伶,亲自教授。规范的演艺形式在当时就潜移默化地融入市井乡里,对怀宁及周边的影响巨大。阮大铖失势猝死后,其家班人员星散,流落民间,成为了“皖上派”昆曲的演艺人和传播者,后发的安庆徽调当受其影响甚大。

自明至清,安庆还有众多的外来为官游学和本土的名人文士在本地的戏曲文化进程中发挥了很大的作用。如赵景深所著《安徽曲家考略》中便记载了龙渠翁、龙燮、石庞等安庆籍戏曲家的创作活动。还有这本专著未曾收录的明末安庆推官来集之,怀宁才女阮丽珍、桐城名士胡业宏、左璜、杨米人,太湖名家袁蟫、望江知县朱馨元等,众多的戏曲家填词度曲、演绎传奇,你方唱罢我登场,实实在在地炒热了安庆这方戏曲热土。

从清中期到清末,安庆城区内的大街小巷中,先后建造了专门用于戏曲商演的戏园达12 座,这对当时仅有10 万左右人口的安庆小城来说,密度和比例都是非常之大的。由此可见戏曲文化在安庆的普及和受欢迎程度了。

清末安庆城区会馆,戏园分布图

以上所举安庆城区近代的自然、社会环境及人才优势,是安庆具备戏曲文化的滋生与培养并能产生巨大影响的必要条件。当然这仅仅是必要条件,而这种必要条件是所有重要城市所共有的。要创造中国近代戏曲文化的走向与格局,培养众多杰出的演艺人才,发展了徽调和黄梅戏两大优秀而伟大的地方剧种,还必须具备人无我有的特别要件,而同时拥有必要条件和特别要件的地区,当属近代安庆的文化重镇——怀宁县石牌镇。

石牌镇属怀宁县,位于皖水(今名皖河)中游西岸,为皖水、潜水、长河汇合处。石牌,旧名宜塘、石镇,又名石牌口,文献记载最早见于宋初,距今一千多年。北宋建隆年间(960—963),宋太祖赵匡胤征伐南唐,为长江阻隔。太祖采纳儒生樊若水浮梁渡军之计,“先试舟石牌口,三日而成,移采石,不差尺寸。”石牌倚水建镇,以商富镇、以农强镇、以文名镇。在过去以水上运输为主的时代,这里的地理位置得天独厚,使石牌小镇在明末清初就已成为陆地有百家店铺、水上有千只帆船的大镇富港,是望江、太湖、潜山、宿松四邑通往安庆的水陆要道和物产集散地,商业甚是繁荣。《怀宁县志》评价说:“粟布云集,货贿泉流,为怀宁县诸镇之首。”清雍正年间(1723—1735),设长风巡检司(正九品衙门)于石牌,加强市镇管理。随着时间的推移,这种由交通枢纽向经济中心转变的步伐越来越快,辐射的地域也越来越广。到乾隆年间(1736—1795),石牌共设有江西、湖北、湖南、福建和徽州、宛陵等6 所会馆,南来北往的商贾在进行经济贸易活动的同时,也成为文化艺术交流的使者。

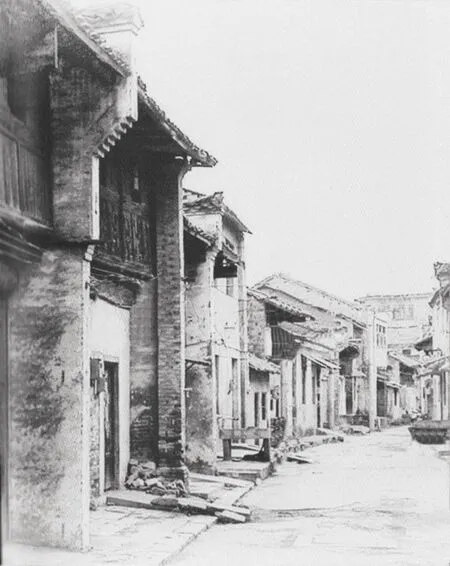

石牌老街

皖河以长河为主源,发源于安庆地区岳西县境黄梅尖南麓,源流称银河,南流经凉亭至店前,汇入店前河;进入花凉亭水库,库区为长河。东南流经辛冲、李杜,至黄岭出库;经太湖县城东、新仓和潜山县的黄泥镇,至老鱼潭左纳潜水,至刘河口左纳皖水。怀宁县石牌镇老鱼潭以下始称皖河,流经石牌镇折东北,经江镇、山口镇,于安庆府西郊沙漠洲南注入长江。流经岳西、潜山、太湖、望江、怀宁、安庆五县一市,河道全长227 公里,流域面积6442 平方公里。

皖河干流自怀宁县石牌镇纳长河、潜水、皖水来水,向东流经江镇,入七里湖、八里湖,再经山口于安庆市西郊流入长江,全长42 公里。

以石牌为中心的皖水两岸,有诸多的码头与集镇。由石牌向上,前后河有黄土潭(黄龙)、清河(古石潭镇)、三桥(小市);长河有王家河(今属潜山)、黄泥港(潜山)、新仓(太湖);向下有江镇、洪镇、山口(古皖口);皖水向南支流通往望江的新坝、高士、赛口等镇。石牌土地肥沃、人烟稠密,盛产水稻、棉花和鱼虾等水产品,向有“鱼米之乡”的美称。

石牌地处皖河水运的交通枢纽位置,自然成市、商贾云集,为之服务的中间人角色的牙行也日渐增多。外来人口的大量涌入,也刺激了当地服务业与手工业的发展。在清中期,怀宁县在人均耕地不足0.3 亩的贫瘠环境下,石牌镇的平民阶层只提供服务性劳动也能确保衣食无虑。农民、手工业者、流民阶层都能在此找到养家糊口的手段,所以有清一代,除天灾和战乱外,石牌及周边农村的社会秩序相对安定。宽松的环境、安定的社会、缓慢的生活节奏、文化的需求、厚重的传统,为戏曲文化在这里萌生提供了优质的土壤环境。

由于石牌水路至安庆有42 公里,所以上游各县运送竹、木、油、粮、茶等船队行至石牌,必须住宿一夜,这样第二天白天便可抵达安庆,避开夜航的危险。清代的石牌皖河鲶鱼头渡口水深河宽,是天然的良港,到夜晚常常是帆樯林立、竹排相连,望不到尽头。庞大的外来人群与镇上的商贾、原居民在漫长的夜晚需要寻求娱乐与消费,于是,在当时几乎是唯一的大众娱乐方式——戏曲表演便自然而然地兴盛起来。清代道光年间,石牌及周边县镇,几乎村村有戏班、乡乡有科班、镇镇有戏台、人人会唱戏。当时在不足三平方公里的石牌镇上,竟然有三家正规的戏园,九处可供搭置戏台的台基,并有七家与之配套的生产戏曲服装、盔帽的手工作坊,这些作坊有五家传承至今仍在生产运作,可见当年石牌镇戏曲文化的规模与强盛。当然,这得益于石牌特有的经济地位和随之产生的市场需求,正是这种源源不断注入的强大营养源,使这里的文化土壤被滋润得异常肥沃。

清代的政治管理,奉行“皇权不入乡”的政策,像石牌这样的偏远小镇,属于当地乡绅主理。这种地方自治的管理是相对宽松的,在“花雅之争”严峻之时,昆曲在城市占主导地位,可“花”部的徽调在石牌却唱得没日没夜。可以说,中国京剧开山鼻祖级人物都学艺、成名于石牌,四大徽班中第一个进京的“三庆班”是由石牌及周边名优组成的。1926年之前,安庆城区严禁黄梅戏进城演出,可石牌及周边的城区戏台、乡村草台,黄梅戏唱得是红红火火。各县各乡操各种腔调的民间艺人可以来石牌公开演出,与石牌同行交流,得到正规市场的认同。经过百多年的相互融合,剧目、声腔、表演形态渐趋统一,至清咸丰年间(1851—1861),一个地方民间剧种的雏形已在不知不觉中悄然显现,这个剧种的雏形便是早期的黄梅戏。

清代早期的戏曲演艺活动,只限于豪门大户的庭院内台,或是宗族祠堂的戏楼高台,所有剧目都是传播敬神祭祖、修齐治平的主流话语。市井流民、乡野百姓是无缘也无资格观看这些演出的。石牌镇上的演艺模式,应该说是安徽近代戏曲发展史上一次较大的变革,戏园和草台使戏曲从仅为主流社会服务的小众文化演变为服务于底层百姓的大众文化。观众群体的激增,刺激了演艺市场的火爆,且石牌镇的演艺市场不像安庆城区内受到较为严格的管控,其门槛低、准入制度宽松,创作、演出的自由度较大,代表平民价值观的乡村俗事也能登台入戏,村歌俚曲更日渐成为草台上的主要旋律,这些令人喜爱、深接地气的剧目声腔,正是黄梅戏萌芽初生时的主要动力源。

清代艺人

“徽班昳丽,始自石牌。”这是安徽泾县人包世臣于嘉庆十四年(1809)赴京会试时所作的《都剧赋》对石牌在安徽戏曲文化中地位的客观评价。应该说石牌并非是天生就出演艺人才的神奇之地,怀宁县周边的百姓也并非天生就有能唱会舞的遗传基因,一切优秀民俗文化的产生,都是在一定历史、社会环境下生成发展的。石牌以其独特的市场环境、宽松的演艺准入制度,允许平民价值观在舞台上发声,演艺市场上产、供、销运行流畅,这些优势条件使优秀班社和艺人呈井喷式的爆发性涌现成为必然,“梨园佳弟子、无石不成班”绝非是浪得虚名。

以上所述,只是概略地梳理清代的安庆石牌在当时的政治、经济、文化环境与地位,从中寻找戏曲文化在这里源起与昌盛的偶然和必然的社会条件。这样历史地、纵向地追根溯源,应该会对准确厘清黄梅戏的起源与发展提供更多的事实依据。

清代中期,社会的稳定、人口的激增、经济的繁荣,促进了文化的需求与发展,正是这样的社会环境与地域经济条件,使得民间世俗文化中的戏曲文化具有了发生的动能和生存空间。