群星当年耀黄湖

——共青团中央黄湖“五七”干校系列传记(之十二)干校有个十二连——团中央青年印刷学校[1]在黄湖

徐洪军

信阳师范学院

“我们一直以为,原黄湖团中央‘五七’干校只有11个连队,并不知道这个编制为‘12’的连队,也从来没有与12连队的人员接触过。”[2]说这句话的是潢川县政协原主席涂白亮。在担任政协主席期间,涂白亮曾经对团中央“五七”干校的史料搜集和整理工作付出了很大心血,先后主持编纂了《干校记忆》《干校笔记》《干校家书》《干校漫画》《干校印迹》《走进黄湖》《最忆是黄湖》等多部史料著作。应该说,他对团中央“五七”干校的历史是比较熟悉的。如果连他都没有听说过干校12连,那别人就更不用说了。

《干校印迹》

12连之所以长期被人们所忽视,主要原因有三:其一,12连存在的时间很短。从1969年4月下放黄湖,建立12连编制,到1969年9月,12连编制撤销,作为一个连队,12连存在的时间只有5个多月;其二,12连大部分人员在黄湖生活的时间很短。1970年7月,接上级命令,原12连所有印校学生紧急撤离黄湖,奔赴江苏省泰州市,被安置在各工厂工作。他们在黄湖生活的时间不足15个月;其三,12连大部分人员长期游离于团中央系统之外。到达泰州以后,他们中的一部分人一辈子工作生活在泰州,一部分人通过各种办法,调到了北京或者天津,但基本上还是在工厂工作,与团中央系统基本没有交集。因为这里是团中央的“五七”干校,所以在研究干校历史的时候,大家关注的焦点主要在团中央系统。在这种情况下,12连被长期忽视也就不难理解了。但12连毕竟是干校的一个有机组成部分,12连“战士”的回忆录也是我们研究团中央“五七”干校历史的重要资源。所以,潢川县政协文史委在2017年编辑出版了有关12连的历史资料集《干校印迹》。在这篇文章中,我们就主要依据这本历史资料,梳理展示12连“战士”在黄湖农场的工作生活情形。

建校与下放

“当时对进‘五七’干校有三种说法:一是‘斗、批、改’的需要,精简机构、减少人员。二是搞‘轮训’。分期分批都要进干校,是按毛主席的‘五七’指示精神,都要‘重新学习’。三是‘九种人’进干校。即:地、富、反、坏、右、叛徒、特务、走资派、没有改造好世界观的知识分子。”[3]根据这样的标准,青年印刷学校的学生似乎不应该下放,所以姚书钧称他们当年是“稀里糊涂进干校”[4]。对于当年的下放,印校学生50年后依然心存异议。而在当时,他们的不满似乎更大。他们质疑:“这种大搬家的办法,是否符合毛泽东思想?”“工人也下放劳动,这是否对?”“学生一块同干部下放,大方向是否错了?”[5]他们甚至认为叫他们一起来“五七”干校,“是军代表犯了错误,是自己走错了路,找错了门;闹着要走”[6]。其实,如果联系印校创办的历史背景,他们随团中央一起下放也是有原因的。

20世纪60年代中期,根据时任国家主席刘少奇“两种教育制度,两种劳动制度”的理论,我国的教育事业出现了两种办学模式,一种是普通教育,一种是职业教育。由于这两种模式的存在,所以,我们既有从小学到大学这样一整套的教育体系,也有中专、技校等各种半工半读的职业学校。在这种时代背景下,时任团中央第一书记的胡耀邦指示中国青年出版社和青年印刷厂创办了隶属于团中央的青年印刷学校,为青年印刷厂培养专业技术工人。由于学校采用半工半读的教学模式,所以,初期的校名为“北京市半工半读印刷工业学校”,后来,为了跟青年印刷厂保持一致,改名为“青年印刷学校”。1964年,学校招收了第一届学生,规模为一个班;1965年招收第二届,两个班;1966年,学校停止招生。所以,这所学校存在的历史很短,自1964年开始招生,到1969年第二届学生毕业,共存在5年。因为学校在青年印刷厂内部办学,所以空间有限,教室和宿舍都是工厂给腾出来的厂房,学生吃饭也跟印刷厂工人一个食堂。由于条件的限制,学校招生规模也不大,两届三个班加起来一共140多人。

由于学校的性质为半工半读,实践课程较多,所以学校的学制是4年,比一般的中专要多一年。按照4年的学制计算,1964级学生在1968年就应该毕业了,1969年下放黄湖时他们应该没有参加才对。实际情况是,他们中的一部分学生也的确下放了。这是怎么回事呢?1964级学生郭大增为我们解释了其中的原因:“我们是‘北京青年印刷学校’68届毕业生。本应68年7月毕业,当时主管团中央工作的李富春同志,已经对我们的分配工作作了批示,但因为‘二月逆流’,他被打倒了。中国青年出版社印刷厂只留下了应届的22名同学,其余同学包括正、副班长,班干部,技术骨干等,绝大多数同学,则等待分配。”[7]在这种情况下,才有了1969年的下放。而且,青年印校下放黄湖的学生是其办学历史上所有学生里面的绝大多数。

作为一个单位,共青团中央离开北京开赴黄湖的时间是1969年4月15日。作为“先遣部队”[8],印校学生离开北京的时间要早一周。4月8日,他们在天安门广场庄严宣誓以后,当天晚上就乘坐特快列车由北京站出发前往信阳。这些学生大多是1949年前后出生,下放黄湖时刚刚20岁左右,而且全部是北京户口,此前很少离开家乡和父母。这次离开不知道什么时候才能回来,所以,“在列车启动的一瞬,哭泣声在车厢响起”[9]。这种场景大概与4月15日团中央离开北京时的那种“豪迈”不可同日而语。但是,由于没有太多顾虑,这些学生的情感表达或许才是更为真实的反应。经过一夜的行驶,4月9日上午,列车到达信阳。转乘3辆大卡车,又经过三四个小时的颠簸以后,他们终于到达了目的地——位于信阳地区潢川县、固始县、淮滨县三县交界处的黄湖农场。

干校实行准军事管理,所有人员被编为12个连队。印校全体师生160余人被编为12连,与9连的青年印刷厂工人共同居住在王营子,“统一由军代表王文德负责”[10]。1969年9月,干校宣布印校全体学生毕业,12连解散,两届三班140多个学生被分配到了其他11个连队。[11]关于印校学生在干校毕业、12连建制取消、学生被分配到其他11个连队的原因,主要有两种说法。一种说法是, 140多个正值青春年少的男生女生长期生活在一起,军代表担心可能会出问题,所以才要把他们分散到其他11个连队里面去。从生活常理推断,这种说法显然有它的道理。第二种说法同样理由充分,也比较符合当时的历史条件。只要不毕业,这些学生的身份就一直是学生。他们在学校时每月有十几块钱的生活补助,如果不毕业,他们在干校也只能拿这十几块钱,而且将来走向社会,他们可能连个工龄都没有。对于这些学生来说,这显然很不公平。所以,大概是在学生的要求下,军代表宣布了他们毕业的决定。既然毕业了,就应该分配工作,因为正在下放,没有其他地方可去,他们也就只能分配到干校的其他11个连队。但无论怎么说,他们是有工作的人了。这时候他们每个月拿到的就不再是学校的补助,而是自己的工资了,而且,工资的数额也的确比补助要多,据1965级学生庞艳琴回忆,他们当时的工资是32元。

生活与工作

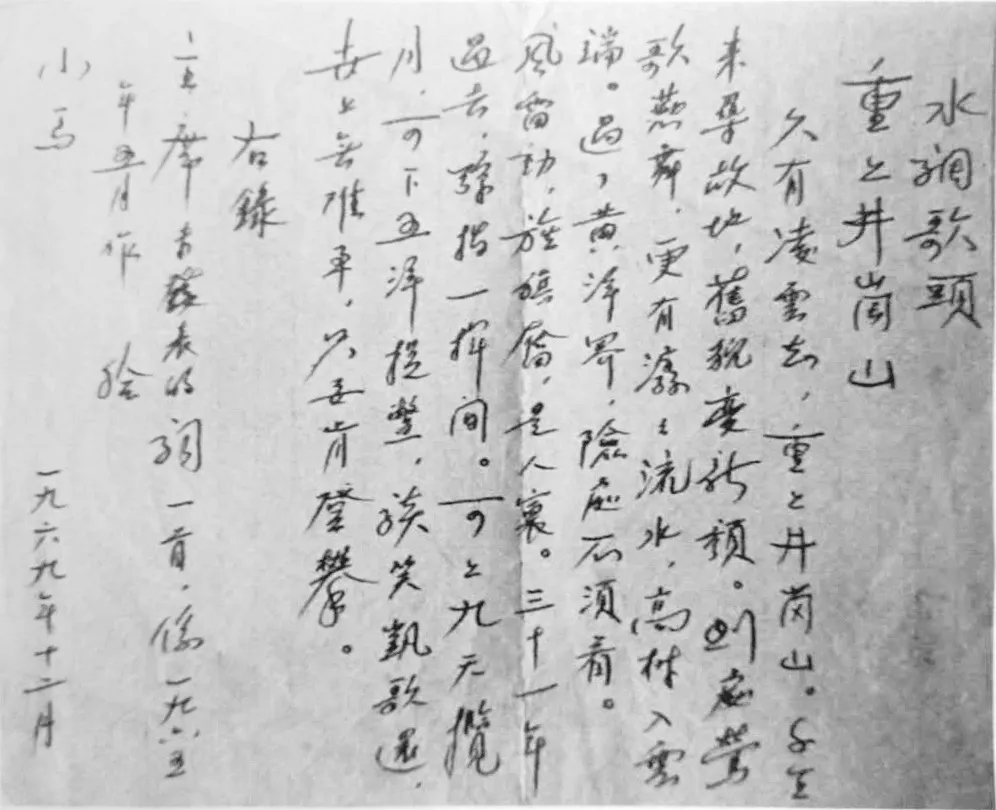

胡耀邦抄写毛泽东词作给12连同学马光恒

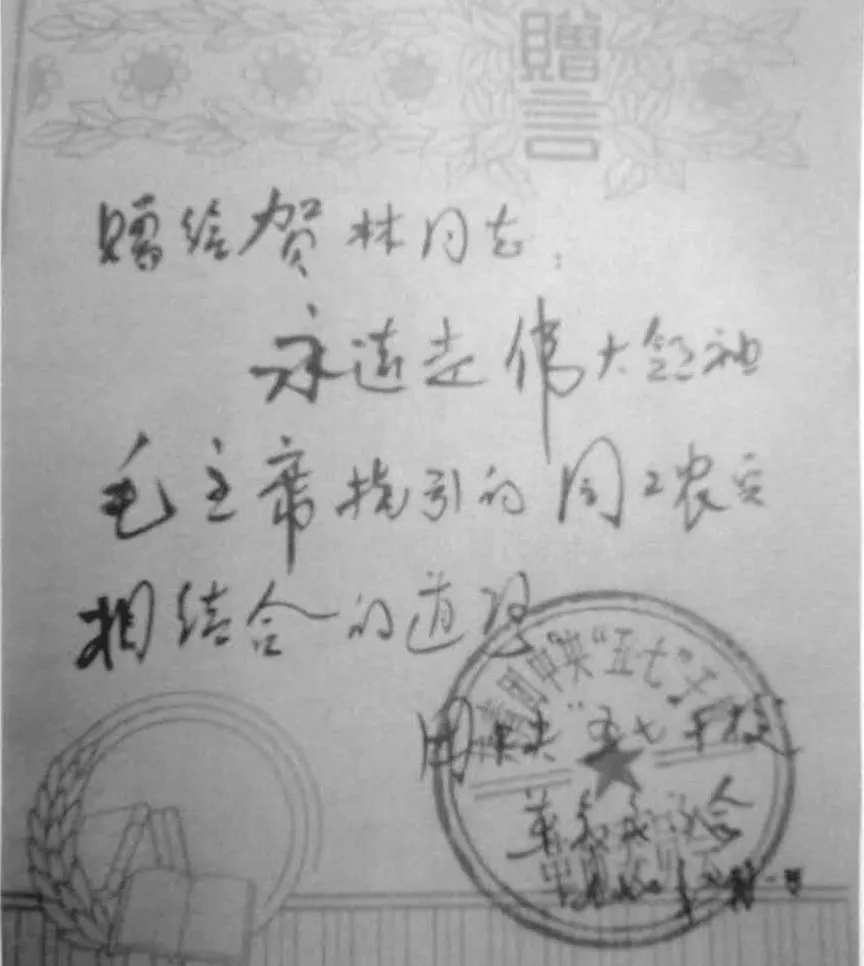

干校革委会给12连同学的奖状

12连所在的王营子当时有三排房子,第一排为9连宿舍,第二排是12连女生,第三排是12连男生。“房子很破旧,都是用干打垒的土坯盖的,好在上面铺了厚厚的茅草又盖了瓦,下雨不漏。”[12]房前有一个水塘,水塘旁边的房子就是9连和12连共用的食堂。稍远一些的两处低矮草房就是厕所。因为房间太少,他们的居住条件都比较艰苦。男生宿舍是一个大通间。“地上码着两溜儿砖头,上面铺着稻草,中间是走道。”“褥子一个一个排开。一个褥子就是一个床位。3个班共七八十个男生,居然就这样安置下来了。”[13]天热的时候,那么多人挤在一起,再加上蚊子多得打不过来,耗子、黄鼠狼到处乱窜,简直睡不着觉。

因为第二天还要进行繁重的体力劳动,睡不着觉肯定是不行的。有时候男生们就从水井里打来井水,从头到脚浇下来,直到浇得全身冰凉,然后趁着身上的凉意赶紧回屋睡觉。但是,用不了多长时间又会被再次热醒,爬起来一看,席子上还会留下一个人字形的大水印。如果实在热得睡不着了,男生们就会成群结队地到王营子北面的跃进渠大堤上散步。跃进渠的水面上吹来阵阵凉风,同学们一起散步、聊天、高唱革命歌曲,也会在一定程度上消除一天的疲劳。

在女生的回忆录中,生活上不太方便的问题还有上厕所。那时候的厕所都比较简陋,土墙低矮,好多都没有屋顶,更不会通电。无论白天黑夜,女生上厕所时都不敢一个人去。白天的时候,需要一个人上厕所,另一个人在外面望风,以免别人走近时厕所里的人全部曝光。晚上因为没有灯光,外面伸手不见五指,女生们更加不敢一个人行动。即便几个人一起,也总要互相叫着名字才能放心。如果在厕所里碰到蛇,那就更加让人恐惧了。

印校学生在干校工作时是干校最为困难的时期,所以在他们的回忆录里,伙食条件不是太好。菜是永远吃不完、顿顿必吃的“春不老”[14],主食是又粗又黑的馒头。这对于从小在北京长大的年轻人来说,的确有些艰苦。但是,由于劳动强度太大,年轻人又处于长身体的阶段,所以,虽然伙食不好,但大家的饭量反而增加了不少。一个女生回忆说:“我记得那时一顿饭,就着‘春不老’能吃一大碗饭再加两个黑馒头。”“那时虽然营养不全,可是我比较能吃,所以不但没有瘦反而胖了一些,也健壮了一些,好像是我一生中最高的体重水平。”[15]虽然条件艰苦,50年后印校学生依然对当时的生活给予了较高的评价:“我们没有下乡知青的苦和愁,吃饭有食堂,饭菜定量供应,每人一份,下工回来不用为吃什么发愁,每天还有热水供应。”[16]“虽说农村生活比北京苦些,但比起农村插队和兵团生活还是好多了。”[17]

由于都是20多岁的青年,所以在干校他们就成了各项工作的“中坚”和“骨干力量”。从回忆录来看,他们从事的工作几乎涵盖了干校的所有领域。因为有些工作在我们之前的文章中已经有所涉及,在这里,我们仅就其他文章没有涉及的一些工作进行简要的介绍。

渔业队在西大塘捕鱼(1969年)

分到机务连的12连同学在拖拉机前

黄湖水域很多,鱼虾资源丰富。为了改善大家的伙食,干校决定成立渔业队,发展渔业。渔业队的成员主要有:队长李文耀、副队长甘业创,队员有亚非学生疗养院的王金武、王绍武、郭师傅,印校的学生郭大增、陈国权、李忠智、富彩霞、刘永生、曹长江、古树起等。建队初期,他们是用小推车带上渔具,包括“小的像家庭洗澡用的木盆”一样的小船、拉网、撒网和粘网,跑遍干校的湖、塘、河、汊,撒网打鱼,然后分给各个连队,用以改善生活。捕鱼的具体方法是,单人坐在小船内,船上放好粘网,双手划桨在水塘内穿梭下网,一层浮网一层底网,使渔网在水塘内形成网阵。下好网后,队员们或者乘船在塘内掀动水面,或者在岸边用树枝拍打水面,使鱼受到惊吓,四处乱窜,被网粘住。后来,他们又到潢川水产站伞陂渔场学习养鱼技术,从武汉买回鱼苗自己放养。这样就可以保证整个干校长期有鱼吃了。

可能是觉得年轻人反应灵敏,再加上印校学生有一定的实践基础,印校毕业以后,有几个男生被分配到了机务连,或者开车搞运输,或者开拖拉机耕田,有的还在加工班当锻工烧烘炉。干校初期,因为大规模基础建设,需要的各类物资很多。这些物资都需要司机班从各处运来。比方说盖房要用木材,司机们就要到大别山深处购置。山路崎岖,司机们拉着满车的木材,如果没有很好的技术和体力,这样的工作恐怕很难应付。“双抢”期间,这些司机又会被安排开着拖拉机或者收割机到田里耕地、耙地、犁地或者收割小麦、打麦脱粒。因为小麦成熟时间很短,所以抢收小麦时间要求很紧,收割机白天黑夜连轴转,歇人不歇车。因为年轻,印校的这些学生往往被安排上夜班。有学生回忆夜晚犁地的情形说:“黄湖的深夜漆黑一片,星星在寂寞的天空中疲惫地眨着眼睛。只有我驾驶的拖拉机发动机,在不知疲倦地轰鸣着,两只雪亮的车灯时而划破夜空,时而将它的光柱笔直地打在正前方,引导我继续前进,深翻那里的土地。”[18]“烘炉的工作,不是一般的苦,一是高温作业,二是劳动强度大。没有点毅力你根本干不了这项工作。”[19]劳动强度大,饭量自然就大。在烘炉工作的马玉麒往往老早就吃完了自己一个月46斤的定量。开始还有女生用自己富余的餐券接济他,时间久了,女生也不够用了。食堂就给他破例,允许他吃完定量以后,可以免费领取餐券。最多的时候,他一个月吃了78斤。

抗洪抢险的故事,我们在之前的文章中已经有过叙述。在这里我们补充一个印校女生洪水中送信的故事。连日暴雨如注,地势低洼的王营子面临被淹的危险,12连大部分师生撤到了地势较高的校部,只留下20名水性较好的人驻守。随着水势的日益凶猛,跃进渠随时可能决堤,王营子面临灭顶之灾。校部下达紧急命令:放弃耕地,12连留守人员撤回校部。但是,王营子距离校部好几里远,谁去传达校部的命令呢?小女生张淑琴接受了这一任务。那几里路可不是在北京从这个路口走到下一个路口那么简单。黄湖土质很黏,下雨天难以行走,两只脚会深深地陷进泥里,拔出这只脚陷进去那只脚。张淑琴索性脱了鞋,把鞋挂在脖子上,光着脚朝前走。大雨漫上地面以后,“稀泥、牛粪和雨水搅拌在一起,恶心得让人无从下脚”。越往前走地势越低,慢慢地水已经齐腰深了,地面上的标志物只剩下了路旁的小树,张淑琴就把小树当作路标,艰难前行。发洪水的时候,也往往是蛇出没最频繁的时候。行走之间,张淑琴看到几条小蛇快速地从身边游过,吓得魂儿都飞了。“抬头向远处望去,看到水面上还有好多条青蛇在游动;猛抬头,在我头顶的小树上也缠着好几条土蛇,再仔细一看,差不多哪棵树都有蛇缠着。我站在冰凉的水里,冷和怕交织在一起,浑身直打哆嗦。”“完成任务是一个五七战士最起码的责任,人命关天我绝不能退缩。”“我咬紧牙关,闭上眼,什么青蛇,什么土蛇,权当没看见,趟着水大步往前走。”天完全黑下来以后,雨越下越大,天水一色根本分不清路在何方。张淑琴掉进了水塘里。好在她会游泳。她定住神憋足气,用侧泳的姿势游出了水塘。之所以采用这个姿势,是因为“毛主席畅游长江时就用的这个姿势,我是在向他老人家学习呀!”一路上,又是走又是游,经过艰难前行,张淑琴终于到达了王营子驻地,传达了校部的命令,胜利完成了任务。这一英勇又充满传奇色彩的经历,一直让张淑琴铭记在心。“这件事,让我经受了一次严峻的考验,对我的身心都是一种特殊的历练。”[20]这件事,也让我们对当年的洪水有了一个较为直观的印象。

干校放牛的故事,我们在叶至善的传记文章中曾经做过详细叙述。在这里,我们补充两个特殊的故事。说他们特殊,主要在于放牛的地点,一个是在距离黄湖农场70里外的大别山脚下,一个是在距离黄湖农场30里外的黄岗分场。回忆大别山放牛的是两个男生。马学仁的回忆让我们了解了他们在大别山脚下放牛的具体细节,鲍秉符的回忆让我们了解了当时大别山区人民的艰难生活。2020年7月22日,我就此事专门采访了当年带领他们放牛的农场兽医李方然先生。据他回忆,所谓“大别山脚下”,具体是两个地方,一个在双柳树镇,一个在传流店乡,两地相处近30里。为什么要在那里养牛呢?主要是黄湖农场养的牛很多,有800多头,草不够吃。周边地区养的牛也不少,买不到多余的稻草。在双柳树镇和传流店乡的这两个地方,养牛的比较少,稻草有富裕。农场每年就派人赶着300多头牛到那里去,住在稻场简易的房子里,买当地农民的稻草喂牛。每年一般都是秋季去,第二年清明节以后回来。这样,才大体上能够保证黄湖农场所有牛的草料。这种做法并非团中央的创造,在他们到来以前就已经开始这样做了。鲍秉符在大别山放牛时印象最深的是一个男人住在山洞里凿猪槽。凿好以后拉到山下集市上去卖,换来钱后买米买面。这样一个干着重体力活儿的人,晚上还没有饭吃,只能饿着肚子睡觉。

黄岗分场有3000亩地,因为距离黄湖农场太远,管理很不方便,现在基本上属于荒废状态,很多土地都被周围的农民侵占了去。从回忆录看,当时的条件也比黄湖农场要差很多,荒芜的农场里,除了养牛的牛棚,就只有几间简陋的茅草房,且没有通电。最东边住着印校的女生,最西边是中国青年报社的干部和男生,中间一间用来做厨房。吃饭没有食堂,需要他们自己来做,一天两顿饭,上午一顿,下午一顿。因为没有水井,他们的生活用水全部来自一个小小的水塘。水塘周围长满野草,水里漂着青苔,水面上有水蛇游动。就是这样的一个水塘,他们早上在这里洗脸、漱口,中午用这里的水做饭,下工后在这里洗脚、洗衣服。放牛的时候,手里要拿一根竹竿,不停地敲打身边的草地,赶走草里的毒蛇;如果口渴了,来不及回住地喝水,只能就近找河水解渴。所以,当他们回到黄湖农场的时候,感觉“那就像天堂了啊”!

通过这些回忆录,我们了解到,团中央“五七”干校还有一个毛泽东思想文艺宣传队。宣传队成立于1969年春节过后,当时团中央尚未离京。团员都是从各直属单位抽调上来的文艺骨干。1969年4月16日,宣传队到达黄湖,18日就奔赴外地演出。他们演出的地点主要是潢川县周边的一些县份。干校还有一个广播站。它是“中央和干校、干校和各个连队之间联系的喉舌、纽带,在上情下达和下情上传中,都发挥着重要作用”[21]。广播一般在每天的早饭晚饭时间播送。广播的内容主要是国内外的重要新闻,党中央的指示精神,干校的各项要求,各连队的新举措、好人好事、精神风貌以及生产劳动的进展情况,娱乐节目主要是语录歌曲和革命样板戏。

撤离与反思

根据荣树本干校日记提供的信息,印校学生离开黄湖奔赴江苏泰州的确切时间是1970年7月3日的晚上。6月30日,正值“双抢”繁忙的时节,这些学生突然接到通知,要他们全部调往江苏省泰州市。7月1日,干校为他们召开了临行前的座谈会。7月2日,召开全体师生会,介绍泰州的具体情况,合影留念。7月3日,晚上6:00之前,全体学生到校部集合,7:30坐上汽车离开黄湖。7月4日,凌晨1:00左右到达信阳市干校接待站,9:30乘坐火车离开信阳,下午3:00左右到达汉口,晚上6:30乘坐“东方红”4号江轮离开武汉,沿长江驶往泰州。

由于命令特别突然,而且要求3天之内撤离干校。所以从6月30日到7月3日的这几天内,印校的学生特别忙乱,简直有些手足无措。一方面,他们要收拾、整理个人的行李、物品,一方面,还要跟其他同志交接自己原本负责的工作。同时,他们还要参加干校为他们召开的座谈会、动员会、评比会等。离开黄湖的只是印校的学生,20多个老师都不离开。这个时候,面对与自己朝夕相处了四五年的学生远赴千里之外,一些老师自发地一个连队一个连队地给学生送别。臧德强老师去看望学生何健,一句简单的道别就让学生心里感到无比的温暖。“我看着老师和蔼的眼睛和坚实的肩膀,双手紧紧地、紧紧地和老师握在了一起,许久许久,甚至连谢谢都没有说出来。”“这一幕永久地定格在我年轻时身在异乡的记忆中。”[22]

干校革委会给12连同学的临别赠言

从内心讲,他们并不愿意去泰州。在干校,他们属于团中央这个大家庭,很自然地有一种心理上的归属感;在泰州,他们人生地不熟,而且分散在不同的工厂,感到飘零而又孤独。在干校,他们每月的工资是32元;到了泰州,工资变成了29.5元。更重要的是,在干校,团中央回京的时候,他们很自然地可以回到北京,回到家乡;而一旦分配到泰州,他们很可能一辈子都回不了北京了。事实上也的确如此。从这些回忆录的作者简介来看,有不少人现在依然生活在泰州;有些人通过互调回了北京,还有一些人,也是互调,但是没能回到北京,而是去了天津。不能回北京,哪怕离北京近一些也好……

注释:

[1]在《干校印迹》这本团中央“五七”干校历史资料集中,每一篇回忆录后面都附有作者的简介。在介绍他们当年就读的学校时,他们给出的校名并不一致。主要有:“青年印刷学校”“北京青年印刷学校”“北京青年印刷工业学校”“北京半工半读印刷学校”“共青团中央青年印刷学校”“团中央青年印刷工业学校”“共青团中央半工半读印刷工业学校”等。在所有的介绍里面,曹群、高雅娟介绍得最为详细也最为规范,而且信息一致。根据她们提供的信息,这所学校最初叫作“北京市半工半读印刷工业学校”,后改名“青年印刷学校”。就这所学校的相关信息,我电话咨询了当年下放黄湖的该校1965级学生庞艳琴。据她回忆,在当年的招生简章上,学校的名字是“北京市半工半读印刷工业学校”,后来,因为学校在团中央的青年印刷厂办学,学生毕业后也主要在青年印刷厂工作,所以,为了与青年印刷厂取得一致,校名改为“青年印刷学校”。

[2]涂白亮:《干校有个12连(代序一)》,潢川县政协文史委编:《干校印迹》,2017年。

[3]姚书钧:《干校生活琐碎回忆》,潢川县政协文史委编:《干校印迹》,2017年,第41页。

[4]印校的学生搞不明白自己当年为什么下放,青年印刷厂的工人其实更不明白。无论是轮训干部、改造知识分子的世界观,还是“斗、批、改”,哪一样都轮不到工人阶级啊!所以,如果以一种大而化之的方式叙述历史,历史就会变得十分简单,充满了各种“必然”和“规律”。但是,如果我们打开历史的细节,就会发现,在历史的“必然”和“规律”中往往遍布着“偶然”和“皱褶”,这些都不是宏大叙事所能够大而化之的,但也往往是它们使历史充满了迷人的风采。

[5]王道义:《干校笔记(1969-1972)》,潢川县政协文史委编,2016年,第92页。

[6]共青团中央五七干校革命委员会:《“五·七”路上炼红心 毛泽东思想育新人》,《中央机关“五·七”干校会议文件》(内部文件,1971年2月),第34-48页。转引自张绍春《五七干校研究》,人民出版社2018年版,第156页。

[7][13]郭大增:《我的干校生活》,潢川县政协文史委编:《干校印迹》,2017年,第7页、第8页。

[8]在印校学生到达黄湖之前,先期已经有工作人员在黄湖农场开展接受工作。这一情况在团中央“五七”干校革委会主任王道义的《干校笔记》中有较为详细的记录。

[9]李泽敬:《岁月留声》,潢川县政协文史委编:《干校印迹》,2017年,第28页。

[10][12]马学仁:《往事钩沉——甘苦清泉》,潢川县政协文史委编:《干校印迹》,2017年,第18页。

[11]关于印校学生的毕业时间,大部分学生在回忆录中都回忆是1969年9月,荣树本的《干校生活——独有的人生经历(干校日记片断)》更确切地显示他们毕业的具体时间是9月13日。但是在接受我的电话采访时,庞秀琴坚持认为他们毕业的时间应该是7月,因为9月的话,一个新的学期又该开学了。可能庞秀琴是根据常理推断的。但是在那个年代,很多事情都已经不能按常理推断了。何况印校学生下放黄湖以后,已经不再上课,而是跟团中央其他人员一样参加劳动。这个时候,他们的毕业时间很可能与学校平时的毕业时间不一致。另外,王道义的《干校笔记》显示,9月6日“研究学生分配问题”。这就更加能够证明他们的毕业时间是在9月。

[14]“当地的一种食叶的黑色青菜。”赵福祥:《忆黄湖五七干校》,潢川县政协文史委编:《干校印迹》,2017年,第58页。

[15]胡玉生:《尘封的记忆》,潢川县政协文史委编:《干校印迹》,2017年,第53-54页。

[16]姜美凤:《岁月悲欢》,潢川县政协文史委编:《干校印迹》,2017年,第45页。

[17]曹群:《难忘的日日夜夜》,潢川县政协文史委编:《干校印迹》,2017年,第78页。

[18]张长存:《我与360亩的情怀》,潢川县政协文史委编:《干校印迹》,2017年,第104页。

[19]马玉麒:《烘炉,一生的事业从这里出发》,潢川县政协文史委编:《干校印迹》,2017年,第166-167页。

[20]张淑琴:《洪水无情人有情》,潢川县政协文史委编:《干校印迹》,2017年,第64-66页。

[21]庞艳琴:《我在干校的广播生涯》,潢川县政协文史委编:《干校印迹》,2017年,第128页。

[22]何健:《黄湖轶事》,潢川县政协文史委编:《干校印迹》,2017年,第186页。

——共青团中央黄湖“五七”干校系列传记(之八)