无限的信息是如何把我们变愚蠢的

也许互联网是能让我们所有人变聪明的,但实际上它却让我们很多人变愚蠢了,因为互联网不仅是好奇者的吸铁石,还是轻信者的落水坑。互联网把每个人都变成了即时专家。你有学位?呵呵,我有谷歌!——[美]弗兰克·布鲁尼

史特金定律的回归

你问任何一个职业人士或专家,是什么导致专家之死,大多数人会立刻指向同一个罪魁祸首——互联网。过去人们需要咨询某个领域的专家的建议,现在只需要在浏览器输入关键词,几秒钟之内就能得到答案。如果你能靠自己获取信息,那又何必去依赖那些比你有更多教育和经验的人——或者更坏的情况,还得预约?

胸痛?问问你的电脑。“我胸痛是为什么?”在0.52秒之内就会搜出超过1100万条结果。一连串信息充斥在你的屏幕上,各种忠告纷至沓来,来源参差不齐,从美国国家卫生研究院到其他没那么声名显赫的机构。有些网址还会草率地给潜在病人作个诊断。你的医生可能会有不同的看法,但他以为他是谁啊,怎么能和你面前热情洋溢的屏幕争个高低,屏幕不到一秒就能回答你的问题。

事实上,谁也别想和谁争辩。在信息时代,没有什么观点是屹立不倒的。我们现在随身携带的智能手机或平板电脑里储存的信息比整个亚历山大图书馆的馆藏还要多。经典情景喜剧《欢喜酒吧》里的人物克里夫·克莱文,一个上知天文、下知地理的本地人,平日里就喜欢在一个波士顿酒吧给其他常客普及知识,天南地北,什么都谈。但是,放到今天,克里夫不可能存在:他一说开场白“众所周知”,酒吧里的所有人都会掏出手机,证实克里夫的任何言论。

换句话说,技术创造一个世界:我们人人都是克里夫。然而这就是问题所在。

尽管恼怒,但专业人士可能会认为,他们的专业知识受到挑战,互联网不是首要原因。与其说是互联网导致专家和外行之间的沟通崩塌,不如说是互联网加速了这个进程,因为在通往学识渊博的道路上,互联网提供了一条捷径。网络上有源源不断的事实可供搜索,人们以为这些事实堆砌起来就是专业知识,就沉浸在这样的幻想中,以为照葫芦画瓢,就可以拥有良好的知识素养。

专家都知道,事实不等于知识和能力。在互联网上,“事实”有时候还不是事实。在抵制现有知识的运动中,有各种各样的小规模战斗,而互联网就像是炮火增援:持续不断的随意轰炸,互不相干的信息像雨点一般砸在专家和老百姓身上,震耳欲聋,任何想要进行理性探讨的念头都在槍林弹雨中灰飞烟灭。

互联网用户创造了很多幽默的法则和推论来描述电子世界的讨论。不管辩论什么话题都要带上纳粹德国,就是高德温法则(1990年由麦克·高德温首倡的一句格言:在在线讨论不断变长的情况下,把用户或其言行与纳粹主义或者希特勒类比的概率会趋于100%)和希特勒归谬法(是一种诉诸人身谬误,即宣称某个像希特勒般邪恶的人或团体也支持某主张,因此这个主张无效)的灵感来源。网友的观点往往都根深蒂固且无法改变,也就是说,如果一个人的想法会被他/她在互联网上浏览的信息所改变,那这种改变本质上都是从没有观点到持有一个错误观点。还有很多其他法则,包括我个人的最爱,斯凯特法则:任何试图指责纠正另一个帖子拼写或语法错误的帖子,本身必定含有拼写或者语法错误。

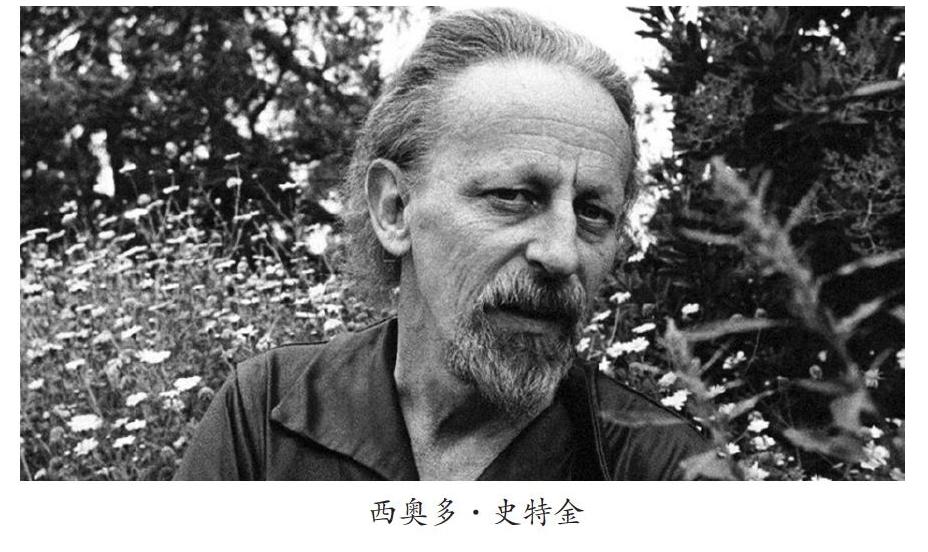

但是谈到专家之死,浮现在我脑海里的是一个早在个人电脑还没有问世时就已经存在的法则——史特金定律(此定律引申到目前的社区网络的内容意思是:社区所有的作品中,90%以上都是垃圾。因此要有能力去芜存菁。一般而言,社区中只有1%的人在贡献,10%的人参与评价,而90%是沉默的大多数),是由美国传奇科幻作家西奥多·史特金提出的。在20世纪50年代初,品味高雅的批评家贬低通俗文学的质量,尤其针对美国的科幻小说,他们认为科幻和奇幻写作是文学贫民窟,他们对此嗤之以鼻,说大多数都是毫无价值的。史特金愤怒地回应,说这些评论家把标准定得太高。他说,大多数领域的大多数作品,质量都低,包括当时人们眼中的严肃作品。

放到互联网领域,史特金的90%定律可能还是虚报低价,整个互联网的规模和容量之大,以及互联网无法自动区分有意义的知识和无聊的噪音,都意味着优质信息总是会被大量无用数据和不着边际的奇谈怪论淹没掉。更糟糕的是,无法跟上互联网的发展变化,就算有人和团体或者机构想尝试,也是无路可寻。1994年,线上网站不到3000个,到了2014年,网站数量超过了10亿。其中大部分都是可以搜到的,而且会在几秒内就呈现在你面前。

好消息就是,就算史特金定律成立,那也还有1亿个优质网站。这就包括世界上所有的大型新闻周刊、智库、大学和研究机构的主页,还有大批科学、文化、政治界要人的网站。当然,坏消息就是,只有在海量冗余信息的暴风雪中栉风沐雨、砥砺前行,方能重见天日,找到这样的信息。至于那些或无用或误人子弟的冗余信息,人人都贡献了一份力量,从用心良苦的祖母,到极端组织的杀手,这个地球上最聪明的一些人在互联网上拥有了一席之地,但是,同一个星球上最愚蠢的一些人也在互联网落户了,他们之间的距离也就是鼠标点击下一页或下一个链接。

在互联网上停靠着无数大型垃圾装卸车,这是史特金定律的梦魇。人们要在几十个电视新闻频道中进行选择、获取信息,已经是左右为难了,现在又要面对成百万个网页,而且成立网站没有门槛,只要你愿意付费就行。互联网持续地改善我们的生活,因为它让更多人能够更多地获取信息,彼此交换信息,这是前所未有的,就这一点而言,互联网无疑是一个巨大的成就,但是互联网也有阴暗面,它对人们获取知识的方式和对待专业知识的态度造成了重大而深远的负面影响。

最显而易见的问题就是,人们可以在网上自由发布任何东西,这就让公共空间充斥着不良信息和半桶水的见解,泛滥成灾。互联网让百花齐放,但大多数花却散发着臭味,包括一些随心所欲的博主在那痴人说梦,天马行空的阴谋论,还有团体和组织精心策划的运动,内里包裹的却是虚假信息。互联网上有些信息是错的,因为看上去就凌乱马虎;有些是错的,因为好心人就是不太懂事;还有一些错的,因为发布信息的人就是出于贪婪或纯粹的恶意。而媒介本身,没有评论或加以编辑,会以同样的速度把这些信息奉上。互联网是一个容器,不是一个推荐人。

除了助推虚假信息的洪流,互联网还削弱了普通人和学者进行基础研究的能力,这种技巧本来能够帮助每个人在杂草丛生的信息荒野里去芜存菁。这句话从一个学术界的人口中说出来,听着有些奇怪,因为我欣然承认,互联网的存在让我的写作轻松了许多。在20世纪80年代,我要想整理写出一篇论文来,得随身抱着一大捆书和文章。现如今,我只要把各种可读的电子版文章存到浏览器的书签和文件夹里,一切都触手可及。这不是比在一个图书馆的复印机前花几个小时看到眼快瞎了强吗?

从某些角度来说,互联网的便利性是莫大的福利,但仅限于接受过专业训练、明白自己在找什么的人,这对学生或未受训练的普通人来说毫无益处,他们不知道怎么判断信息的出处或作者的可信度。

而图书馆,或者至少里面的索引和学术期刊,是你摒除各种干扰和喧嚣的第一个切入口。去图书馆本身就是一种教育,尤其是当一个读者还会花时间去向图书管理员求助。但互联网就不像图书馆。互联网就是一个巨大的仓库,任何人都可以往里面丢任何东西,从莎士比亚剧本合集《第一对开本》到伪造的照片,从科学论文到色情文学,从短公告到毫无意义的电子涂鸦。这是一个几乎没有任何监管的环境,敞开大门,来者不拒,受市场或政治驱使的内容,老百姓不明就里決定发布的内容,没有专家把关,统统可以进来。

在浏览窗口输入关键词,那只是在向一个由程序控制的机器提问,而机器本身是无法理解人类的。

这里还有一个更深层的问题:互联网正在切实地改变我们阅读的方式,推理的方式,甚至思考的方式,最倒霉的情况就是都没逃过。我们期望信息是即时提供的。我们希望信息被拆解之后,以赏心悦目的方式呈现出来——不再是字体小、易破损的纸质书,拜托——我们希望信息的内容是我们想看到的内容。人们不再做那么多的“研究”,因为他们“只需要花费最少的力气,用最短的时间,就能在网上搜索出漂亮的网页,给出的答案还是他们喜欢的”。搜索出来的海量信息,往往质量参差不齐,有时候看似合情合理,从表象上看,似乎这就是知识,让人们误以为自己知道了什么,其实还不如什么都不知道。有一句老话说得对:真正会让你受伤的,不是你不了解的那些事,而是事实并非你了解的那样。

最后,可能也是最让人头疼的,就是互联网让我们变得更刻薄和浮躁,无法进行对彼此有益的讨论。即时通信的主要问题就是即时二字。互联网让更多人能够彼此对话,前所未有——这是一种全新的历史条件——每个人都能即时地和别人对话,但这也许并不总是件好事。有时候,人们需要暂停、反思,给自己时间来接收信息、消化。然而,在互联网的平台上,人们可以不假思索地作出反应,结果他们又得花精力去替自己的直觉反应辩护,而不是接收新的信息或承认自己的错误——如果指出错误的人学识更高或经验更丰富,那这情形就更明显。

互联网上哪些是假的?一切!!!

要把互联网上的不良信息全都收录进一本书,根本做不到。神奇疗法、阴谋论、伪造的文件、张冠李戴的引言,还有更多,都是在全球知识花园里野蛮生长的顽强杂草。至于优质一些但没那么顽强的花草,根本没希望存活。

比如,在时间的长河里屹立不倒的古老都市传说和阴谋论经过修修补补,在网络上重获新生。我们都听说过下水道的鳄鱼,名人的离奇死亡,还有图书馆倒塌是因为没有人计算过书的重量,这些故事口耳相传。在互联网上,这些故事经过精美的编排,还配上图片。它们通过邮件和社交媒体迅速传播,现在就有了一些团体,比如令人钦佩的Snopes.com(美国一家专门核查并揭穿谣言和传闻的网站)网站和其他的事实核查组织,它们就做一件事,扑灭知识垃圾篓里烧不尽的野火。

可惜,它们是在与大势为敌。人们上网,不是为了让自己的不良信息得到纠正,或让自己认准的理论被推翻。他们想让这个电子数据库来肯定他们的无知。2015年,《华盛顿邮报》撰稿人凯特琳·杜威就表达过自己的担忧,她担心事实核查永远无法打败谬论和骗局,因为“没人有时间或认识能力去推理出所有明显的微妙差别和差异”。最后,她叹气道:“揭穿他们也于事无补啊。”

在她写下这些话的两个月后,杜威和《华盛顿邮报》放弃了,停掉了每周专栏《互联网上哪些是假的》。这样的疯狂,谁能与之俱进,而且一旦骗子搞清楚怎么通过传播谬论来骗取点击量,以此捞钱,那就更是追不上他们的步伐了。“坦白说,”杜威告诉自己的读者:“这个专栏本来也不是为了解决当下的困局。这种形式根本行不通。”而杜威与专业研究员的对话就更令人警醒,研究员告诉她:“当下制度不信任感极高,认知偏见总是非常强,以至于那些相信假新闻的人常常只有意消费与自己观点一致的资讯——即便这些资讯明显是假的。”杜威和《华盛顿邮报》对抗互联网,互联网赢了。

很多无稽之谈,尤其是政治上的传说,一搭上互联网就开始风靡,而且还长盛不衰。像巴拉克·奥巴马出生在非洲,“9·11”恐怖袭击其实是乔治·W.布什精心策划的。社交媒体、网站和聊天室擅于把从“朋友的朋友”那听来的传说和谣言变成“事实”。

更糟糕的是,不良信息能在网上留存数年。和昨天的报纸不同,网上的资讯是持久的,而且只要出现过一次,就会在后续的搜索中跳出来。即使原始出处把虚假消息或谬误删除,它们还会在别的地方存档,继而出现。如果这些故事像病毒般扩散,那在网络世界哪怕只传播几天、几小时,甚至几分钟,要想纠错,也是无力回天了。

(摘自中信出版集团《专家之死:反智主义的盛行及其影响》 作者:[美]托马斯·M.尼科尔斯 译者:舒琦)