长江中游城市群旅游流空间关联网络及传导机制研究

邓祖涛,周玉翠2,周玄德

(1.湖北经济学院 旅游与酒店管理学院,湖北 武汉 430205;2.衢州学院 经贸管理学院,浙江 衢州 324000)

1 引言

旅游流是旅游业发展的基础,也是旅游地理学研究的核心问题之一[1]。国外旅游流研究始于20世纪60年代,研究内容主要包括旅游流模式[2,3]、空间特征[4-6]、旅游流模型构建及其影响因素[7-10]、旅游流预测[11,12]、旅游流影响[13,14]等方面。国内旅游流研究相对较晚,始于20世纪80年代中后期,但发展迅速、成果颇丰。早期主要集中在入境旅游流的时空分布特征[15,16],之后转移到国内旅游流相关研究,主要包括空间特征[17-20]、网络特征[21,22]、影响因素[23-25]等。

旅游流是游客在空间内的迁移现象[26],本质在于流动性[27],流量和流向是旅游流两个最基本的属性[28]。从类型上,它可分为现实旅游流和潜在旅游流:前者是指已发生空间迁移的旅游流,一般用于特征描述;后者是在旅游系统作用下产生的相对旅游流,强调驱动机制[19]。现实旅游流数据一般是通过抽样调查、网络游记、博客和在线预订等方式获取,潜在旅游流则是通过模型来计算。Crampon于1966年第一次将物理学中的引力模型运用到旅游研究中[29],但传统引力模型测度的是无方向的相对旅游流与旅游经济联系。1977年,Dann将Tolman的推拉理论应用于旅游研究领域[30]。众多文献表明,推拉理论能较好地解释旅游者的旅游动机和出游行为[31,32]。Van Doren[33]、Archer[34]基于推拉理论修正了引力模型,通过选取客源地人口规模和经济规模、目的地吸引力与两地之间的时间距离来测度有向的潜在旅游流。部分学者认为旅游流驱动力是由客源地的旅游需求推力、目的地旅游吸引力和两地之间的摩擦阻力组成。杨兴柱等对旅游驱动力进行了理论探讨,构建了旅游流驱动机制概念模型[35];高军等将旅华英国客流旅游动力归结为8大推力因子、9大拉力因子和7大阻力因子,并确定了它们的权重[36]。但截至目前,基于推拉理论的旅游流驱动实证研究鲜见。

近年来,旅游流的网络结构特征已成为研究热点,众多学者采用社会网络分析法对区域旅游流的空间格局和演变进行了测度和评价[5,22,37]。但这些文献大多关注行动者的个体特征和整体网络特征,对网络中凝聚子群和行动者子集研究较少,尤其对块模型中板块之间旅游流溢出鲜有关注。本文首先基于推拉理论的引力模型来构建长江中游城市群旅游流空间关联网络,然后通过网络密度、网络关联度、网络等级度、网络效率和节点中心性来分别评价整体网络特征和个体网络结构,最后基于李敬等[38]提出的块模型分类来研究长江中游城市群板块内部和板块之间的旅游关联和旅游流溢出,为地方政府制定客源市场开发和区域旅游协同发展战略提供科学的参考。

2 研究区域与研究方法

2.1 研究区域概况

长江中游城市群作为我国经济新增长极、“两型”社会建设引领区,承东启西、连南接北,是长江经济带三大跨区域城市群支撑之一,在我国区域发展格局中占据着重要的地位,由武汉城市圈、环长株潭城市群、环鄱阳湖城市群和荆荆襄宜带4个子城市群组成。2017年,长江中游城市群土地总面积约32.61万km2,总人口1.25亿人,地区生产总值7.90万亿元。本文仅研究长江中游城市群28个地级及以上城市,即湖北省的武汉、黄石、黄冈、鄂州、孝感、咸宁、宜昌、荆州、荆门、襄阳10个城市,湖南省的长沙、岳阳、常德、益阳、株洲、湘潭、衡阳、娄底8个城市和江西省的南昌、九江、景德镇、鹰潭、上饶、新余、抚州、宜春、吉安、萍乡10个城市。

2.2 研究方法

社会网络分析是新经济社会学中研究网络中行动者之间相互关系的重要方法,行动者可以是个人、群体、组织乃至城市、国家。该方法已在政治学、经济学、社会学、管理学、心理学等诸多社会科学领域中得到了广泛应用。近年来,社会网络理论和方法被引入到区域城市旅游网络结构研究当中。社会网络方法分析的指标很多,本文仅从整体网络关联特征、节点中心性特征和块模型分析方法来研究长江中游城市群旅游流网络结构。

旅游流空间关联网络构建:网络分析的关键是确定关系。有学者通过网络游记、博客、百度指数、在线预订和实际调查等方式获得旅游流关系数据,并得到了一些有价值的结论[20-22]。考虑到该方式获取的数据比实际游客数偏少,只能表征少部分游客行为特征,且对游客的统计属性不易判断,因此本文尝试从旅游流驱动角度来测度潜在旅游流。研究表明,引力模型在描述空间相互作用的宏观模式最成功,在描述群体旅游需求行为时比个体更加可靠[39]。由于传统的引力模型选用的是两地的人口规模和经济规模变量,导致测度的旅游流是无向的旅游联系,而不是双边旅游流。因此,本文将推拉理论应用到引力模型中,以获取有向旅游流。推拉理论强调客源地的推力和目的地的吸引力作用,即从客源地到目的地的旅游流是在客源地游客的旅游需求和目的地的旅游供给共同作用下完成的[35]。旅游需求取决于客源地的社会经济发展水平、人口规模和人口属性特征,旅游供给则依赖于目的地的旅游资源质量、旅游服务水平和交通等基础设施水平。考虑数据的可获得性,本文仅考虑客源地的经济发展水平、人口规模,目的地的旅游资源质量和城市内的旅游交通条件,不考虑旅游者的特征属性和其它变量。借用Archer[34]的引力模型来构建长江中游城市群旅游流关联网络,公式为:

(1)

式中,TFij为客源地i到目的地j的潜在旅游流;Pi为客源地i旅游流推力指数;Aj为目的地j的吸引力指数;Dij为阻力指数,用客源地i到目的地j的距离指数来表征;参数α、β的取值均为1,参数γ的取值为2。

客源地推力指数的计算:首先,采用极差标准化对经济规模和人口规模进行无量纲化处理,其中经济规模选用人均GDP,人口规模选用常住人口数。为了避免出现0值,在无量纲化基础上加上1,分别得到人口规模指数PSIi和经济规模指数ESIi。然后,对人口规模指数和经济规模指数进行加权求和,计算公式见式(2)—(4)。其中,式(2)中PSi为i城市的人口规模,PSmin和PSmax分别表示城市中最少人口规模和最多的人口规模;式(3)中ESi表示i城市的人均GDP,ESmin和ESmax分别表示最低人均GDP和最高人均GDP。

(2)

(3)

Pi=1/2(PSIi+ESIi)

(4)

目的地吸引力指数的计算:首先,对目的地的旅游资源质量和城市内交通条件进行无量纲化处理,为避免0值出现,在无量纲化基础上加上1。然后,对旅游资源指数TRIj和旅游交通指数TTIj进行加权求和,计算公式见式(5)—(7)。其中,式(5)中TRj表示j城市的旅游资源质量,TRmin和TRmax分别表示城市中最低和最高的旅游资源质量;式(6)中TTj表示j城市内的交通密度,TTmin和TTmax分别表示城市中最低和最高的交通密度。对跨城市的游客而言,高等级旅游资源对他们的吸引力是最大的,是他们的首选[40]。本文用国家旅游局颁布的4A级和5A级景区来表征高等级旅游资源。鉴于世界遗产、国家风景名胜区等类型和城市内的4A级和5A级旅游景区重合,本文没有将其纳入,以避免重复计算。对4A级和5A级景区分别赋值5分和10分,然后通过城市内4A级和5A级景区数求得该城市的旅游资源质量,交通条件用城市内高等级公路密度来表征。

(5)

(6)

Aj=1/2(TRIj+TTIj)

(7)

(8)

距离指数的计算:既有文献在计算旅游流时大多选用空间距离,实际上时间距离比空间距离对现代大众的出游产生的影响更大,因此本文选用时间距离表征客源地和目的地之间的距离。对时间距离,多数文献采用的都是汽车花费时间,随着区域铁路交通的发展,尤其是动车和高铁的迅猛发展,人们的出行在中长距离越来越依赖动车和高铁。显然,单一地考虑汽车交通有悖于人们出行方式的选择。因此,本文比较了两城市之间公路花费时间和铁路花费时间,取最短时间距离来计算旅游流模型中的距离指数。当然,如果两城市之间没有直达的动车和高铁,则用公路花费时间来表征。距离指数的计算公式见式(8)。式中,TDij为两城市之间的时间距离,TDmin和TDmax分别为城市距离对中最短和最长的时间距离。

网络的关联特征:一般采用网络密度、网络关联度、网络等级度和网络效率来反映区域网络关联性特征。其中,网络密度是用来反映区域之间网络关系疏密的变量。网络密度越大,区域间网络关系越紧密,反之亦然。网络密度是通过网络节点间实际存在的关系数与理论上的最大关系数之比得到,其值介于0和1之间。网络关联度是用以表征网络自身的稳健性和脆弱性,如果网络中任意一对节点之间均可达,表明网络具有非常好的关联性,即网络非常稳定,网络关联度取值为[0,1]。网络等级度是用以表征网络中节点之间在多大程度上是非对称可达,等级度越大,节点在网络中的支配能力越强。网络效率是用以表征网络在多大程度上存在多余的线[41],网络效率越低,表明网络中冗余线越多,溢出关系越多,网络越稳定。

中心性特征:中心性是用来揭示各节点在整个网络中的权力和地位,常见刻画中心性的指标是度数中心度、中间中心度和接近中心度。度数中心度分为绝对度数中心度和相对度数中心度;绝对度数中心度是指与该节点直接相连的其他节点的个数,其值越大,表明它与网络中其他节点直接交往的能力越强;绝对度数中心度分为点入度和点出度,前者是网络中其他节点和该节点所发生的关系数,后者是该节点和网络中其他节点发生的关系数;相对度数中心度是指网络中节点的绝对中心度与最大可能的度数之比;中间中心度是指一个节点在多大程度上位于网络中其他“点对”的“中间”,测量的是节点对资源控制的程度。中间中心度越高,对资源和信息的控制能力越强。接近中心度是指该节点与网络中所有节点的捷径距离之和,其值越小,表明该点越接近网络中心,意味着该点在信息资源、权力、声望和影响方面越强。

块模型分析:块模型分析最早由White、Boorman、Breiger[42]提出,是一种研究网络位置模型的方法,是对社会角色的描述性代数分析。建立块模型的第一步是把行动者分到子集中,使每个子集中的行动者近似地结构等价;第二步是描述地位间和地位内的联系[43]。Burt将块模型中地位内和地位间的联系分为孤立地位、谄媚者、经纪人和初级地位[44];李敬等将我国区域经济增长分为主受益板块、主溢出板块、双向溢出板块和经纪人板块4种角色[38]。其中,主受益板块的内部关系比例较大,但对板块外的溢出关系较少,同时接受较多的板块外的溢出;主溢出板块的内部关系比例较小,但对板块外的溢出关系多,且较少接受来自板块外的溢出;双向溢出板块的内部关系比例较大,对板块外的溢出也较大,但较少接受板块外的溢出;经纪人板块的内部关系比例较小,它既对板块外溢出,又能接受板块外的溢出。

2.3 数据来源

本文以长江中游城市群28个地级及以上城市为研究对象(仙桃、天门和潜江不属于地级城市,故不予考虑),分析了各地市旅游流空间网络关联。旅游流测算所需数据的来源于各地市的常住人口,人均国内生产总值来源于2018年的《湖北省统计年鉴》、《湖南省统计年鉴》和《江西省统计年鉴》,4A级和5A级旅游景区均来源于国家文化和旅游部网站公布的数据,部分数据来源于湖北省、湖南省和江西省政府网站和各地市国民经济和社会发展公报。乘汽车花费时间来源于2017年的百度地图,乘动车或高铁时间则通过12306铁道部官网查询获得。

3 实证分析

3.1 网络结构整体评价

本文基于修正的引力模型,构建2017年长江中游城市群旅游流空间关联网络(图1)。

图1 长江中游城市群旅游流网络

由图1可知,28个地市之间最大可能的关系数为756个,而实际存在的关系数为431个,网络密度为0.570。依据已有文献对网络密度值和网络关联程度的判断[45],得出长江中游城市群旅游流空间关联较好。地市之间旅游流关联网络的关联度为1,表明长江中游城市群旅游流网络的通达性较强,地市之间存在着普遍的空间溢出效应。网络效率为0.3732,反映了网络存在较多的冗余线,旅游流网络的空间溢出存在较明显的相互层叠现象,网络较为稳定。网络等级度为0,表明长江中游城市群地市之间的旅游溢出效应并不存在严格的等级结构。即网络中任意两地市之间即使没有直接的旅游联系,也可通过其他地市发生间接旅游联系,即具有非对称可达性。

3.2 节点中心性评价

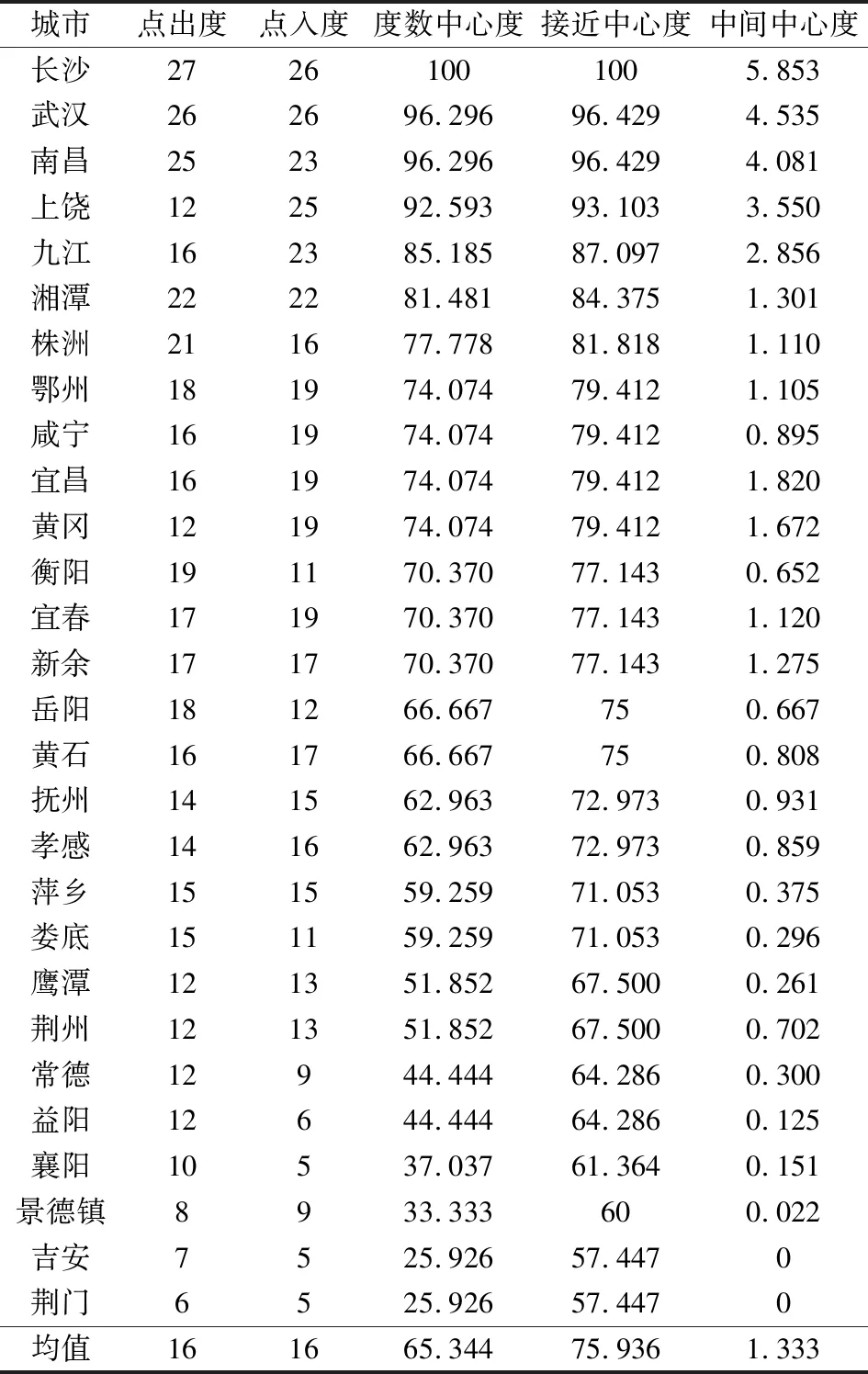

通过计算长江中游城市群旅游流网络节点的点出度、点入度、度数中心度、接近中心度和中间中心度,分析长江中游城市群28个地市的网络位置和权力(表1)。

表1 长江中游城市群旅游流网络中心性分析

计算结果显示,长江中游城市群28个地市的度数中心度均值为65.344,长沙、武汉、南昌等16个地市高于均值,表明这些地市与其他地市之间存在较强的空间关联关系。长沙、武汉、南昌3个省会城市居前三位,在网络中占据核心位置,具有较强的影响力。受交通条件、旅游资源禀赋、经济发展水平、人口规模等因素的影响,荆门、吉安、景德镇等12个地市与其他地市之间的旅游流联系较弱,在网络中处于边缘位置。在有向图中,度数中心度分为点出度和点入度。如果点出度大于点入度,表明该地市旅游流溢出的关系数大于其受益的关系数,表现为旅游流净溢出效应;反之,则为旅游流净受益效应。长沙、南昌等11个地市旅游流的点出度大于点入度,表明它们对其他地市的影响大于其他地市对它们的影响,旅游流呈现辐射和扩散效应。可能的原因是,这些地市经济发展水平较高、人口规模较大、出游能力较强。而上饶、九江等13个地市则是点入度大于点出度,表明它们更容易受到其他地市对他们的影响,旅游流呈现集聚效应。可能的原因是,这些地市的旅游资源禀赋条件好,具有较强的吸引力,但经济发展水平较低,出游能力较弱。如上饶市旅游资源十分丰富,拥有23个4A级景区和2个5A级景区,在长江中游城市群中居于前列,但人均GDP很低,2017年仅2.69万元,排名最后。此外,武汉、湘潭、萍乡和新余的点出度等于点入度,表明这些城市对其他城市的影响和其他城市对它们的影响是对等的。接近中心度的均值为75.936,高于均值的有长沙、武汉、南昌等14个城市,表明这些城市在传递旅游流等方面更容易,其权力、声望和影响力也相对较强。荆门、吉安、景德镇等14地市的接近中心度低于平均值,表明这些地市的旅游流在网络传递中不通畅。从表1可见,地市接近中心度的排名与度数中心度的排名是一致的。中间中心度的均值为1.333,高于均值的有武汉、长沙、南昌、上饶、九江、宜昌、黄冈7个城市,表明这些城市对网络中其它城市的旅游流拥有较强的控制和支配能力。荆门和吉安的中间中心度为0,表明它们不能控制网络中其它城市的旅游流,处于网络的边缘。

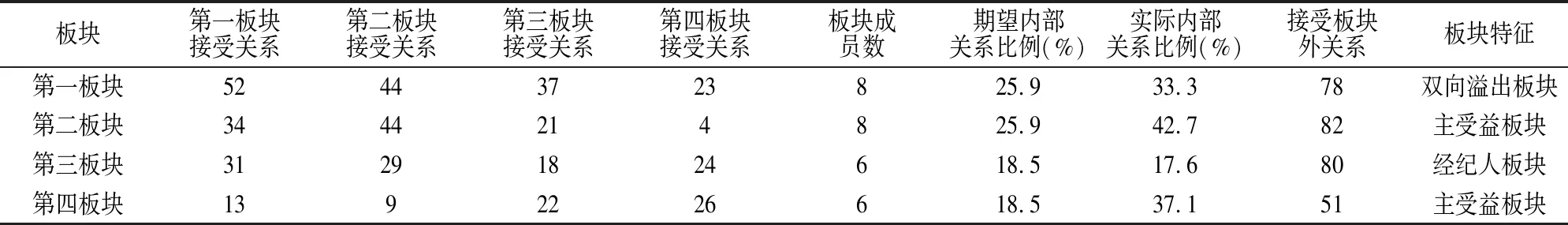

3.3 块模型评价

本文首先通过块模型分析揭示长江中游城市群28个地市旅游流关联网络的空间聚类特征。应用UCINET 6软件中CONCOR方法,以最大分隔深度为2,收敛标准为0.2,将旅游流关联网络分成四个板块:第一板块包括南昌、株洲、萍乡、长沙、娄底、益阳、衡阳、湘潭8个城市;第二板块包括景德镇、九江、吉安、新余、鹰潭、上饶、宜春、抚州8个城市;第三板块包括武汉、常德、黄石、咸宁、岳阳、鄂州6个城市;第四板块包括襄阳、孝感、荆州、荆门、黄冈、宜昌6个城市。其次来分析4个板块在旅游流空间关联网络中的位置。表2显示长江中游城市群4个板块的关联关系为431个。其中,板块内部的关系数是140个,板块间的关系数为291个,表明板块之间的溢出效应较为明显。第一板块共发出关系数156个,其中发给板块内部的关系数为52个,而接受其他板块的关系数为78个;期望内部关系比例为25.9%,而实际内部关系比例为33.3%,由此判定第一板块对板块内部和外部均产生了溢出效应,因此为“双向溢出板块”。第二板块共发出关系数103个,其中发给板块内部的关系数为44个,而接受其他板块的关系数为82个;期望内部关系比例为25.9%,而实际内部关系比例为42.7%,由此判定第二板块为主受益板块。第三板块共发出关系数102个,其中发给板块内部的关系数为18个,而接受其他板块的关系数为80个;期望内部关系比例为18.5%,实际内部关系比例为17.6%,由此判定第三板块为经纪人板块。第四板块共发出关系数70个,其中发给板块内部的关系数为26个,而接受其他板块的关系数为51个;期望内部关系比例为18.5%,而实际内部关系比例为37.1%,由此判定第四板块为主受益板块。

表2 长江中游城市群旅游流网络板块特征

依据各板块之间的关联关系,还可计算出各板块的密度矩阵,以表示溢出效应在各板块的分布情况(表3)。为了更加清晰地表达各板块间旅游流的溢出效应,引入像矩阵(表3)。即将板块的密度矩阵和整体网络密度进行比较,如前者大于后者,则赋值1;反之,则赋值0,这样多值密度矩阵转化为二值矩阵。

由表3的像矩阵可见,第一板块旅游流的溢出效应集中在第一板块内部、第二板块和第三板块;第二板块旅游流的溢出效应体现在自身内部,对其他板块没有产生显著的溢出效应;第三板块旅游流的溢出效应集中在第一板块、第二板块、第三板块内部和第四板块;第四板块旅游流的溢出效应集中在第三板块和第四板块内部。像矩阵对角线都为1,表明各板块内部都有较密切的关联关系,板块内的“俱乐部”效应明显。

表3 板块密度矩阵和像矩阵

为了更加直观地显示板块间旅游流的溢出效应及其传导机制,绘制板块关系简化图(图2)。第一板块(双向溢出板块)是长江中游城市群重要的旅游客源地,它不仅将旅游流溢出给自身内部,也将旅游流溢出给第二板块和第三板块;第二板块(主受益板块)除了接受自身内部的旅游流溢出外,还接受来自第一板块的旅游流溢出,是重要的旅游目的地;第三板块(经纪人板块)既将旅游流溢出给自身内部、第二板块、第三板块和第四板块,扮演着重要旅游客源地角色,又将来自第一板块的旅游流传递给第二板块和第三板块,扮演着枢纽桥梁的角色;第四板块(主受益板块)不仅将旅游流溢出给自身内部,同时也将旅游流溢出给第三板块,但由于接受的旅游流溢出要大于发送的旅游流溢出,所以它扮演着旅游目的地角色。从图2可见,长江中游城市群旅游流空间关联有待于进一步完善,第四板块和第一板块、第二板块之间没有旅游流的溢出关系。因此,未来应加强这些板块之间的旅游合作,以实现长江中游城市群旅游业的可持续发展。

图2 长江中游城市群四大板块间的空间关联关系

4 结论与建议

本文基于修正引力模型,构建了长江中游城市群旅游流关联网络,并采用社会网络分析方法对其整体网络结构特征、节点中心性特征和块模型进行了分析,结论为:①长江中游城市群旅游流空间网络密度为0.570,表明地市之间存在较多的关联关系;关联度为1,网络具有很好的稳健性;网络效率为0.3732,表明旅游流的溢出效应存在多重叠加现象;网络等级度为0,不存在等级森严的空间结构。②各地市网络特征差异较大。长沙、武汉、南昌等16个地市处于网络核心位置,与其他地市能发生更多的旅游流联系,而荆门、吉安、景德镇等12个地市处于网络边缘位置,与其他地市发展旅游流联系的能力较弱;长沙、武汉、南昌等14个地市拥有较大的权力、声望和影响力,容易传递旅游流,而荆门、吉安和景德镇等14个地市的旅游流影响力较弱,旅游流溢出不通畅;武汉、长沙、南昌、上饶、九江、宜昌、黄冈7个地市对旅游流溢出具有较强的控制和支配能力,而其他地市相对较弱,主要受制于武汉、长沙和南昌等城市;荆门和吉安中间中心度为0,对网络中旅游流溢出没有任何支配权力。③第一板块由长株潭城市群中的长沙等6个城市和环鄱阳湖城市群中的南昌、萍乡2个城市构成。该板块对内和外都产生明显的旅游流溢出效应,属于双向溢出板块,扮演主要旅游客源地角色;第二板块由环鄱阳湖城市群中的8个城市构成,该板块接受自身内部和其他板块的旅游流溢出较多,而对外的旅游流溢出相对较少,属于主受益板块,扮演着重要旅游目的地角色;第三板块主要由武汉城市圈中的城市构成,该板块在接受第一板块和第四板块的旅游流溢出的同时,向第二板块和第四板块传递来自第一板块的旅游流溢出,属于经纪人板块,扮演着旅游客源地和枢纽桥梁双重角色;第四板块主要由荆荆宜襄城市带中的城市构成,该板块接受来自第三板块和第一板块的旅游流溢出较多,而对外的旅游流溢出相对较少,属于主受益板块,扮演着重要旅游目的地角色。

基于上述研究结论提出以下对策和建议:①强化长沙、武汉、南昌三个省会城市的核心带动作用和扩散功能。长沙、武汉、南昌作为长江中游城市群中3个子城市群的核心,比其他地市拥有更好的资源优势、交通条件和服务设施等。未来除了加强子城市群内部旅游联系外,还需加强同其他子城市群之间的旅游合作,通过建立长效的旅游协调发展机制,探索城市之间旅游流溢出和旅游合作渠道,不断提升旅游流的网络密度和网络效率。自2013年以来,长江中游城市群省会城市分别签署了《武汉共识》、《长沙宣言》、《南昌行动》等一系列合作框架和纲领性文件,但就旅游合作方面还不具体,需加快长江中游城市群旅游发展规划的制定,成立旅游协同发展管理机构,并围绕旅游景区、旅行社、旅游线路、旅游交通、旅游宣传、旅游人才和相关技术等方面展开合作。先期可开展长沙、武汉、南昌3个省会城市之间的旅游合作,也可开展子城市群之间邻近城市组团的旅游合作,之后逐步扩大旅游合作范围和合作领域;努力形成互惠共赢的合作格局,以推动长江中游城市群旅游业的可持续发展。②依据四大板块的功能和角色,制定针对性的旅游发展政策。长江中游城市群旅游协同发展管理机构要以点带块、以块谋面、统筹规划,下好一盘棋。既要支持长沙、南昌等双向溢出板块城市的发展,激活旅游流扩散能力,又要关心武汉、常德、岳阳、咸宁等城市的中介作用,增强旅游流传导功能,还要为上饶、景德镇、九江、宜昌、荆州等主受益城市营造良好的旅游环境。③既有文献表明,旅游资源和交通是影响区域旅游流的两个重要因素。因此,一方面要加强城市之间交通基础设施建设,不断提高城市旅游的可达性,促进旅游流的空间溢出;另一方面,要努力挖掘城市旅游资源的文化内涵,增加旅游吸引力,提高人们的出游需求和旅游动机。

本研究为长江中游城市群各城市的旅游客源市场开发、目的地旅游资源开发和城市旅游协同发展等提供了科学的参考依据和实践指导,但本文的研究仍存在一定的局限性。首先,推力和拉力指数的确定。影响城市之间旅游流因素很多,本文仅考虑了客源地的人口规模、经济规模、目的地的旅游资源质量和城市内交通条件4个因素,未来可通过添加多个变量来综合评价客源地的推力指数和目的地的拉力指数。其次,时间距离指数的确定。尽管比较了公路和铁路两种交通旅行时间,但实际上人们出行可能会选择不同交通工具的换乘,如公路+铁路或铁路+公路或者铁路+铁路等方式。当这种换乘方式所需旅行时间要远小于单一公路旅行时间时,人们可能更趋向于选择换乘交通方式出行。此外,本文仅做了2017年旅游流关联网络的分析,没有动态地分析旅游流演变格局,主要是因为以前年份的时间距离数据难以获取。