明清时期江南私家园林中的桂花种植与景点题名意象研究

杨晓东

桂花灿如金粟、清芬馥郁、高洁幽隐、秋芳冬荣,受到历代文人的青睐,广泛应用于江南园林中。“所谓‘江南’地区,大致相当于今之江苏南部、安徽南部、浙江、江西等地”[1]288。传统桂文化的研究多集中在文学领域,在古典园林领域的研究主要以苏州名园为对象调研其应用情况和常见品种,或概述其栽植历史和文化意蕴,而通过古籍文献查询和统计分析相结合的方法研究桂花种植方式、植物配置特点和景点题名方式等尚未得到重视。

“明中期开始,文人不仅喜好造园,还好将园林写成文字”[2],许多园记详细记载了园中的植物和景名。陈植先生最早将一些园林文献编辑为《中国历代造园文选》;陈从周先生主编的《园综》收录的文献更加丰富;《中国历代园林图文精选》是目前收录古代园林文献最多的系列丛书;还有专门整理某个城市文人园记的专著,如《苏州园林历代文钞》和《扬州名园记》等。本文即在研究这些资料的基础上,探讨明清江南园林中桂花的种植方式、植物配置、题名意象和精神内涵。

1 私家园林中桂花的种植

有的学者根据《三辅黄图》记载,认为“在西汉时期桂花就与中国传统园林结缘”[3]。但是清·吴其濬在《植物名实图考》中认为古代“桂”指樟科的菌桂、牡桂和肉桂,而木犀科的桂花是岩桂,“岩桂即木樨……不知旧何名”[4]803。可见,西汉时期文献中记载的桂,不能确定就是桂花。梁·沈约《九日侍宴乐游苑诗》“暮芝始绿,年桂初丹”,从花期和花色可以判断诗中描写的是桂花,说明“至迟在南北朝时期木犀科桂花已经在皇家园林中种植”[5]。唐代私家园林中开始大量植桂,如“柳宗元自湖南衡阳移桂花十余株栽植零陵。白居易曾将杭州天竺寺的桂子带到苏州城中种植”[6]。宋代园林中开始出现桂花景名,南宋张镃将其私园直接命名为“桂隐”,苏州韩家园的香馆、研山园的静香亭等都是著名的赏桂景点。明清江南园林中桂花的地位更加重要,应用频率仅次于竹、梅、荷、松,位居第五[7]。

1.1 明清时期江南私家园林中桂花常见种植地点和种植方式

桂花在园林中的种植地点非常广泛,建筑周边、山坡坪地、池畔路边均有种植。种植方式也非常多样,包括孤植、对植、丛植、群植、林植和列植等。统计发现,其种植地点主要集中在建筑周围和山体,丛植为最常见的种植方式(表1)。

1)亭轩楼阁旁。

亭、轩、楼、阁旁植桂在私家园林中最常见,多为数株至十余株丛植。亭旁植桂如明·陈宗之《集贤圃记》载来远亭周围“丛桂森森”[8]196;清·吴文锡《蛰园记》载疏影亭“稍北则丛桂一方”[9]181。轩旁植桂如明·顾大典《谐赏园记》载静寄轩前“多植桂树”[8]110;清·褚篆《依园记略》载话雨轩“之南多丛桂”[10]85。楼旁植桂,如明·李维桢《素园记》载藏经楼“八桂前楹,以象番禺”[11]289;清·陈璂卿《安澜园记》载掞藻楼“旁有桂六七树”[9]319。阁旁植桂如清·陈元龙《遂初园诗序》载登群芳阁,则“梅杏桃李桂花,皆在目前”[9]318。

2)庭堂斋室附近。

庭前堂下植桂多为数株丛植,仲秋时节,丹桂飘香,满庭芬芳,如清代康熙末年布衣画家李芥轩在苏州所构的恕园,清·钱泳《履园丛话》载其“堂下惟植桂树两三株而已”[9]217;清代藏书家赵昱在杭州将其父亲所建园林重新修葺后取名“春草园”,小山堂有古桂数株,枝叶繁茂;清·张惠言《鄂不草堂图记》载草堂“前有桂树四” ;明代寄畅园园主秦耀《园居》诗曰“卜筑依兰若,衔杯憩桂丛”[12]33。明代松江著名画家宋懋晋的《寄畅园五十景图·桂丛》就是对园中桂花景点的专门描绘(图1)。

3)山坡坪地。

图1 明代寄畅园中的桂花景点(引自宋懋晋《寄畅园五十景图》第三十五页“桂丛”,华仲厚藏)

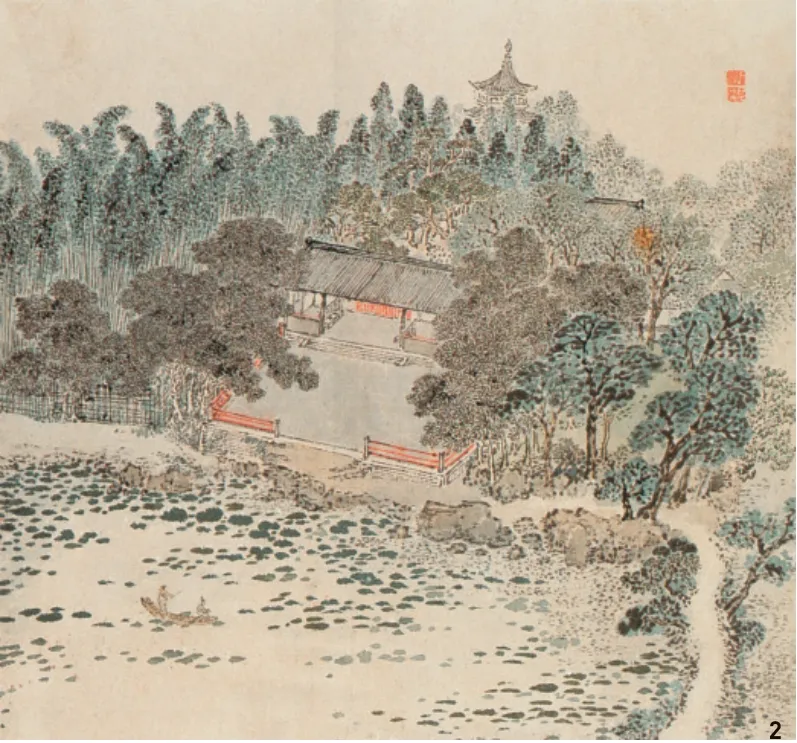

图2 明代止园中的桂花景点(引自张宏《止园图册》第七页“水周堂”,柏林东方美术馆藏)

挖湖堆山是古代园林常见的造园手法,在堆起的小山上广植丛桂可营造“小山丛桂”的意境。明·郑元勋《影园自记》载“室隅作两岩,岩上多植桂”[13]4。清·蒋恭棐《逸园纪略》载其白沙翠竹山房后“古桂丛生”。花圃或坪地上植桂也较为常见,如明·顾云鸿《藤溪山居记》载梅台附近“有丛桂二区”;明·祁彪佳《越中园亭记》载绍兴樛木园寿宁堂旁边的坪地“皆植桑桂”。小山和坪地上种植桂花数量通常多达上百株,可称桂林,如明·王世贞《弇山园记》载金粟岭上皆植桂,“凡数十百树”;清·陈元龙《遂初园诗序》载桃山之南有“桂树数百株”,清·潘耒《纵棹园记》载其山下“桂百本”。

4)水畔路边。

驳岸植桂最宜赏月,池中桂轮清妍,岸边香风阵阵。岸边植桂多为丛植,如无锡愚公谷的玉荷池“右有丛桂,左有垂柳”[11]148;明·黄汝亨《借园记》载园内缘池植树,“丛桂抱其阳,高梧幕其阴”[14]76。园路两侧列植桂花,行于其下,香气清馥,远迩毕闻,仿佛身在金粟世界中,如浙江曲水园“道左树文杏,右树丛桂”[11]270;徽州遂园内园路两侧柑橘与桂花间植;浙江平湖江村草堂金粟径旁列植桂花数百株。

5)桂屏。

桂树四季常青,枝叶繁茂,密不透风,还常用作绿篱或障景,如明·徐学谟《归有园记》中的“金粟屏”即以桂屏直接题名;苏州归田园居兰雪堂两侧树桂为屏;杭州皋园园门处丛桂编篱;清·何焯《潬上书屋记》载其书屋“左并广池,右迫桂屏”[10]155;清·李斗《扬州画舫录》载花南水北之堂前矮桂编篱等。

1.2 与桂花配植的常见植物种类

在查阅的文献中,共有64处文献记载了桂花与其他36种植物搭配种植的情况,其中梅24次,竹15次,松8次,桃、杏、梧桐、兰各6次,菊花4次,柑橘3次;而其他大部分植物如绣球、海棠、蔷薇等仅出现1~2次。

1)桂与梅、竹、松。

红梅凌寒独放,金桂秋馥冬荣,在文人士大夫的眼里它们都有着高洁脱俗的品质,因此梅桂配植在私家园林中最为常见,如明·吴应箕《暂园记》载“旁为廊入,梅桂环拥”[11]309;清·叶燮《二弃草堂记》载“花者惟梅、桂数本”[10]146,清·叶燮《涉园记》载翠深处西南有阁“俱绕以桂,短墙外皆梅花”[9]316;清·赵昱《春草园小记》载南华堂“庭前古梅数十本,后植桂树”[14]32等。

表1 私家园林中桂花的种植地点与种植方式统计

桂花与翠竹、苍松均为常绿树种,具有岁寒不凋的共同属性,也是常见的搭配组合。明·郑若庸《遂初园记》载驻景亭右侧有竹林,周围环植桂花。明·张岱《快园记》载园以内“松径桂丛,密不通雨”[11]262。明·顾云鸿《藤溪山居记》载苏州藤溪“西南周之以桂,北设篱,篱外竹色无际”[10]267。

2)桂与梧桐、柑橘、菊花。

梧桐一叶知秋,柑橘秋实可爱,菊花盛放于季秋之月,桂花与梧桐、柑橘、菊花均是秋季物候的代表植物,因此也常配植在一起,以丰富秋季景观。如清·何焯《潬上书屋记》载桐桂山房“丛桂交其前,孤桐峙其后”[9]254;明·刘凤《吴园记》载园中“树菊数千,煌煌扈扈,芳桂为岭,腾林拂烟”[11]181;明·吴文奎《荪园记》载蜚肥室“卢橘岩桂,劲干离立”[11]297。

3)桂与桃、杏、李、海棠。

桃、杏、李、海棠等均为春花植物,与桂花配植可在花期上起到互补的作用,丰富季相变化。明·王世贞《游金陵诸园记》载南京西园“凤游亭”左侧,有桂与桃、李、杏、海棠数百株;明·杨维桢《碧梧翠竹堂记》载“堂瞰金粟,阶映桃溪”[10]227;明·汪道昆《曲水园记》载园路左右两侧杏桂列植等。

4)桂与兰。

兰与桂均是香花植物,自《楚辞》以来就常用以比德于君子贤人。桂下种兰,既有美好寓意,同时也丰富了景观层次,如清·顾春福《隐梅庵记》载“下石垠如坂,尽艺以兰,有桂五株”[10]169;清·李果《葑湄草堂记》载园中补种梅桂“艺兰其下”等。

2 园林景点题名中的桂意象

“真、善、美这类价值,不同于事物大小、形状之类的第一性质,又不同于颜色、滋味之类的第二性质,而是‘第三性质’”[15]361。景点题名中桂花作为文字符号,也同样具有3种性质,第一性质主要表现为桂花的名称和数量;第二性质主要表现为桂花的色彩、姿态、芳香和季相等;第三性质则主要表现为经过长期的历史积淀所形成的特殊的精神文化心理。

在统计的77个桂花景名中,以第一性质题名的景点有19个;以第二性质题名的景点36个,其中金粟意象14个,芳香意象12个;以第三性质题名的景点22个,其中“小山丛桂”意象19个,而在民俗文化中具有重要影响的月中桂子、蟾宫折桂、双桂当庭等意象很少出现在景名中。

2.1 以桂花第一性质题名

明·王行《何氏园林记》载曲山之南“辟为‘桂庭’”[11]188,清代苏州阚凤楼《惠荫园八景小记》载柳荫系舫在忠烈祠后,舫左为“桂苑”[10]122。这里的“桂庭”“桂苑”就是直接以“桂”命名的景点,此外还有桂屏、桂岭、桂屿、桂坪、桂林和桂壑等。以数量题名的景点如明·祁彪佳《越中园亭记》载绍兴有“双桂亭”“五桂亭”等。

2.2 以桂花第二性质题名

1)金粟意象。

金桂花色金黄灿烂,花蕊细小如粟谷,很多歌咏桂花的诗文常用“金粟”来描写桂花。由于形容准确,“金粟”一词被文人墨客普遍接受,逐渐成了桂花的别称,广泛用于园景题名中,如明·王永积《游东亭园小记》载“……前面巧山,西面金粟岭”[11]154;明·杨维桢《玉山佳处记》载“临池之轩曰金粟影”[8]80。此外,还有金粟庵、金粟岭、金粟坞、金粟草堂、金粟洞、金粟山和金粟径等。

2)芳香意象。

桂花开时馥郁芬芳,香飘数里,因此还有“九里香”的别名,以桂花芳香美品题如明·李维桢《奕园记》载“其前室三楹,名之曰香粟区”。清·袁祖志《随园琐记》载园中有“老桂两树……曰怀香”[9]235。其他还有香馆、清芬堂、众香斋、桂馨阁和环香处等。唐·宋子问《灵隐寺》诗曰:“桂子月中落,天香云外飘。”“宋代以后,‘天香’一词遂广泛使用,来形容桂香”[16]134,如明·张凤翼《徐氏园亭图记》“逾梁有小亭,命之曰天香,桂丛在焉”[11]183;清·陈璂卿《安澜园记》“一亭中立,梫桂十余本周绕之,天香坞也”[17]281。

3)云霞、青桂、秋桂意象。

桂花枝叶密集,葱茏森蔚,远看好似云霞缭绕,所以部分景名用“云”“霞”来形容,如明·马世俊《晓园记》载“云外亭”旁植桂花上千株;明·王永积《游东亭园小记》载“栖霞楼”前植桂数百株。桂叶四季常青,苍翠浓郁,以“青桂”题名如《扬州画舫录》中蜀冈朝旭的“青桂山房”,明·吴国伦《北园记》的“青桂亭”等。以“秋桂”意象题名如清·吴嘉洤《退园补记》载“秋绿轩”前丛桂数株,芬馥袭人;清·郭麐《采柏园记》载“寸寸秋色廊”边种植丛桂等。

2.3 以桂花第三性质题名

在众多私家园林的桂花景题中,以“小山丛桂”题名最多,如“小山堂”“丛桂亭”“小山丛桂馆”等。清·汪承镛《文园绿净两园图记》载“其北高屋数椽,屹出山巅,与桂相望,则所谓小山泉阁也”[9]185。清·石韫玉《金氏颐园记》载园有“老桂数十株,连蜷蟠郁,因仍其旧名,曰小山”[10]257。明·孙柚《藤溪记》载“复南渡涧为丛桂轩”[10]265。明·王世贞《弇山园记》载“……少西得一亭,桂树环之,曰丛桂”[11]112。明·王世贞《养余园记》载丛桂亭“取淮南小山招隐语也”[8]84。清·王昶《渔隐小圃记》载园中有“小山丛桂馆”。

3 桂花在私家园林中表达的精神内涵

3.1 隐逸思想

汉淮南王刘安的门客淮南小山《招隐士》赋曰:“桂树丛生兮山之幽”,后世文人多以此典表达对隐逸山林的向往,如明·孔天胤《招隐园记》“招隐之倡,盖自小山丛桂”,清·沈钦韩在木渎的私园就直接以“桂隐园”命名。除了景点题名大量使用“小山丛桂”意象,描述桂花景色时也通常表达“淮南招隐”的思想,如明代常州止园“水周堂”两侧丛桂森列(图2),园主吴亮《桂林》诗曰:“淮南何用频招隐,只恐幽人去不还”[18]40。清·顾汧《凤池园记》载亭边植桂,金粟交柯,天香笼月,“邈乎淮南招隐之思”[9]251;清·沈德潜《网师园图记》载园中“疏梧蔽炎,丛桂招隐”[10]75等。这些描述,均表达了士大夫们高蹈出尘的隐士情怀。

3.2 佛教思想

“金粟,佛名,即维摩诘大士”[19]4155,佛教中的“金粟如来”与桂花的别称“金粟”同名,清·宋琬《秋霞圃杂咏十五首·金粟林》诗曰:“若遇维摩诘,方知是后身。[20]3”即以桂花代指“金粟如来”。清·张安保《朴园记》载“木犀香浓,禅心亦永”[13]59,以桂花的芳香,使人联想到晦堂大师以“闻木樨香”启发弟子“脱却知见与人为观念的束缚,体会自然的本真”[21]175。许多表达佛教思想的场所经常植桂,如清·汪承镛《文园绿净两园图记》载文园内供奉佛像的“一支龛”前“老桂轮囷,昂藏独立”[9]185;清·谢家福《五亩园记》中的“桂香精舍”旁植丛桂 ;明代南京西园的“丛桂庵”、清代扬州趣园的“金粟庵”前均植丛桂。

3.3 比德思想

“嘉南州之炎德兮,丽桂树之冬荣”[22]79,早在《楚辞·远游》中就注意到桂树冬荣的特性,安徽荪园“丽桂斋”即源于此典。进入宋代,在程朱理学“格物致知”的影响下,桂花因幽生山谷、秋芳冬荣、馥郁清香等特质,被提升到“君子”的人格高地。如王十朋《天香亭记》借桂花芳香比喻君子的操守“节贯岁寒而流芳”[16]154,王迈《清芬堂记》以桂花的清芬比德于君子的德行“清者,君子立身之本也;芬者,君子扬名之效也”[16]154。但宋代以后,桂花的比德内涵却逐渐被忽视,明清园记中对桂花的这种歌咏非常少见,只有在与梅、松、竹等“比德”之花的配植中,方能联想到其高洁清芬的君子之德。

3.4 民俗文化

部分私家园林中通过桂花种植和景题还可使人联想到“月宫桂子”“蟾宫折桂”“兰桂齐芳”等典故,如明·郑元勋《影园自记》载“窦中见丹桂,如在月轮中”[13]5。清·沈元禄《古猗园记》载“桂香从两腋袭人衣袂,恍疑身之在广寒也”[9]302。清·吴嘉洤《退园续记》载“秋月皎洁时,丛桂著花,芬郁袭人”[8]252。折桂意象源于《晋书·郤诜传》郤诜与晋武帝的对话“臣举贤良对策,为天下第一,犹桂林之一枝”,后以比喻科举及第,如明·李东阳《东庄记》中的“折桂桥”。“桂花对植于厅堂之前,所谓双桂当庭或双桂流芳”[23],寄托着对儿孙的期盼。桂花与兰花配植还有儿孙同时显贵发达的吉祥寓意。

4 结语

明清时期江南私家园林中桂花种植地点以建筑周边和山体最多,种植方式以丛植最多。一方面说明以“小山丛桂”意象为代表的隐逸文化对私家园林影响巨大,另一方面,从生物学特性来看,桂花株型普通、花朵较小,单株观赏效果并不理想,但它馥郁芳香、枝叶浓密,适合丛植来发挥群体景观效果。现代园林中,桂花作为主景树丛,可以应用于山坡、坪地或建筑周边,营造“淮南招隐”的文化意蕴和“满陇桂雨”的视觉效果;作为背景树丛,可以衬托梅、桃等主景植物的色彩和姿态;作为屏障树丛,可以用来组织和分隔园林空间。

桂花景点题名方式多样,文化内涵丰富,其中以“小山丛桂”意象题名最多。这些景点题名表现了桂花的3种性质,也表达了人们欣赏桂花自然美、艺术美和意境美的3个审美层次。“风景园林对文化的体现更多的应该是对区域的文化景观的维护和延续,并且创造符合当代价值观的新的景观文化”[24]71,在弘扬传统桂文化的同时,应该深入挖掘桂花秋馥冬荣、不与群芳争艳、岁寒不凋等优秀品格,将其与当代审美标准、价值追求紧密结合,发展具有民族特色和时代特征的桂文化。