基于“一带一路”历史地理信息系统的视觉传达设计

刘立新,钟京玉,王雪莹,战功

1.青岛博海数字创意研究院,青岛 266061;2.北京第二外国语大学,北京 100088

作为智能化时代的重要科研手段之一,历史地理信息系统已被应用于众多学科,尤其对历史人文领域的研究起到了积极的促进作用。古丝绸之路开启了人类文明历史上的大交流时代,近年来人们传承古丝绸之路的精神,共商“一带一路”建设,既是对历史潮流的延续,也是对未来发展方向的正确抉择。近年来涌现了大量的将数字化应用于历史地理信息的实践,使查询和展示的过程更加简便、快速,呈现更加直观、生动,是智能化时代下对信息可视化的探求与研究。本文在信息可视化的基础上继续创新,探索三维可视化设计的方法论,探讨三维可视化与沉浸式全景展示技术在历史地理信息系统中的优势,并以“一带一路”历史地理信息系统的展示为例,详尽地分析拥有多项国家发明专利的三维全景沉浸式系统从设计方法到结论的过程。

一、三维可视化与沉浸式全景展示的概念

随着互联网技术的快速发展,传统的二维平面设计已不足以满足大众日渐增长的审美需求。三维可视化作为数据信息的一种新的表现形式,结合了多媒体技术、现代网络技术和三维镜像技术,实现了数据虚拟化,已成为信息数字化管理的重要组件,被应用于各学科领域,尤其被广泛应用于地质和地球物理学领域。

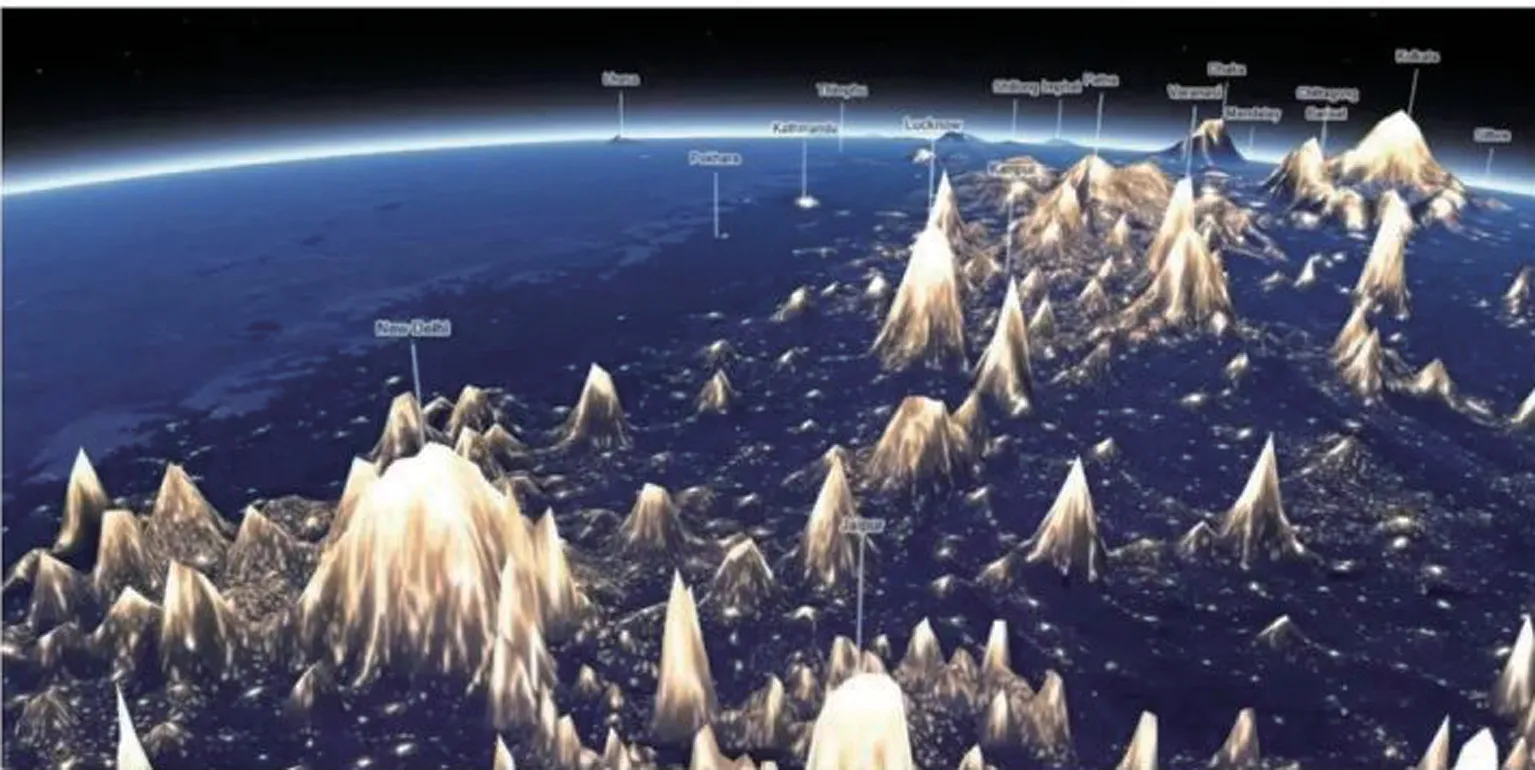

可视化是一种思维处理方式[1],三维可视化是对空间信息分布和内容属性信息的联结[2],例如荣获最新一届“凯度信息之美奖”(The Kantar Information is Beautiful Awards)最美作品金奖的作品之一是由Jacob Wasilkowski 和团队设计的“Earth At Night,Mountains Of Light”,设计人员以灯光亮度为基础,参考美国国家航空航天局(NASA)的卫星图像,绘制了地球的三维地图[2],尼罗河中下游区域见图1,在这张三维地图中,高程海拔被重新定义,城市夜间的灯光越亮,高程值就越大,“山脉”就越发“凸起”,读者在浏览这张地图时,能够立体、宏观地感受到区域内不同城市间各异的形态,有的高耸紧密,有的低矮稀疏,展示了三维可视化对空间和内容信息有机结合的能力。

沉浸式设计的核心是兼顾科技感、交互性、趣味性的多维度体验感,是一种在特定的空间里,用声、光、影等元素,刺激体验者的感官和认知体验,使其有一种置身于虚拟世界的感受。沉浸式系统是一种把高分辨率的被动立体投影技术和三维计算机图形技术等有机地结合在一起所产生的完全沉浸式的虚拟环境,借助可穿戴设备把体验者的视觉、听觉、触觉封闭起来,与虚拟的环境进行实时交互[3]。2018年推出的系列纪录片《被点亮的星球》(One Strange Rock)在线下影院放映的时候,就采用了由国家地理(National Geographic)和Tomorrow Lab 联合设计的沉浸体验设备——空间投影头盔(Space Projection Helmet),见图2,从穿戴过程到观影体验,都最大程度上还原了真实的太空之旅,体验者可以放下头盔的遮挡板,可以任意转头,观赏不同视角下的“景色”,体验身临其境的感觉。

图1 “Earth At Night,Mountains Of Light”

图2 空间投影头盔

基于历史资料构建的三维可视化信息,配合沉浸式全景展示的体验感,前者侧重于历史资料、考古遗址和联动历史事件的内容承载,后者侧重于多维度历史空间环境的营造,将文献资料进行空间落实与经纬度定位,让历史资料变成活的、有生命的记录。

二、三维全景沉浸式设计在历史地理信息展示中的优势

历史地理信息包罗万象,分自然信息和人文信息两个层面,各层面又分别包含如气候地貌、政治经济等分支。得益于中国历史地理数字化应用平台的开发,传统的空间信息表达方法和内容被迁移到了以近代地理坐标为基础的数字地图上,方便了各学科用户阅读和研究历史地理信息,也提高了信息在空间和内容层面的精准性[4]。随着智能化的发展,现有的二维展示方式已不能满足用户对全方位阅读和研究体验的需求,三维全景沉浸式设计则可与立体、动态的地图呈现需求相匹配,解决现阶段二维展示的不足。

(一)符合信息媒介的发展趋势

过去的十年,信息内容的展示媒介经历了从传统纸媒到电子媒体的改变,可以预见,今后的发展方向将会是消除信息与用户之间的抽象感,也就是更加完善的、高度沉浸的虚拟现实系统[5],沉浸式投影系统将高分辨率的立体投影技术、多通道投影融合技术、音响技术和虚拟现实技术等结合在一起,打造一个完全沉浸式的虚拟环境,用360°全方位的视觉冲击为观众营造出一种强大的沉浸感,让人身临其境。

(二)增强视觉层次感

视觉层次感在二维设计中主要从信息层级和视觉传达两个维度来建立,平面设计师通常通过调整各设计元素的大小、配色、透视等来创建不同层级关系的信息,并用各异的内容形式、表现方法等来营造不同视觉感的内容传达。随着大众对视觉空间审美要求的提升,三维图像也被广泛应用于平面设计中,即在二维设计中以三维的真实画面为依托,将三维的空间平面化。三维全景沉浸式设计利用立体投影仪将画面投射到多面的投影幕上,再借助多通道投影融合技术提升重叠的画面的亮度和清晰度,再结合音响系统和可穿戴设备,共同打造出一个具备三维视听交互体验感的历史地理信息展示场景。

(三)提升空间和数据信息的传达效率

现有的历史地理信息系统的优势是能将数据的存储和表达分开,在此基础上生成不同的展示组合,通过以图形用户界面为媒介的显示格式呈现给用户[6]。三维的视觉设计突破了传统的二维图像空间,在解决数据量大、多任务处理的基础上实现对立体空间的分析、理解和交互。

三、三维全景沉浸式设计在历史地理信息展示中的视觉传达

三维可视化的历史地理信息展示已不仅仅以在把繁杂的数据信息图形化为目的,而是结合真实的历史地理场景和沉浸式的交互手段,更直观、更精准地传达信息。本文将利用三维可视化和沉浸式全景展示的方法论,结合“一带一路”历史事件,详细分析从设计方法论到实践结论的过程。

(一)“一带一路”三维全景沉浸式历史地理信息基础空间数据库的搭建

三维全景沉浸式展示以实时成像的三维建模历史地理信息系统为依托,该系统能够对现存的和目前已经消失的,但是有视频、图像、文字等信息记录的古建筑进行三维建模,在虚拟的数字空间中复原真实的历史遗迹。在“一带一路”历史事件中,基础空间数据库的搭建主要涵盖了数据收集、数据筛选、数据可视化三个步骤。

1.数据收集与更新

作为世界上跨度最长的经济走廊,“一带一路”的基础数据收集涵盖了东亚、中亚、东南亚、南亚、西亚乃至欧洲多个区域的历史地理信息,单一区域内的信息又可纵深细分为地理、事件、政治、经济、文化、军事等多个维度,在理解数据的前提下,收集到的数据量越大,以此为基础构建的信息架构就越立体。

由于地理信息具有现势性,故需要对基础地理信息数据(历史信息除外)进行定期更新,以满足用户对资源迭代的需求。

2.建立数据库

数据库的建立过程是对已收集到的数据进行分析和筛选,整理成适合视觉转化的样式,即将历史资料、考古遗址、联动历史事件与可视化的历史空间环境结合,以GIS 技术为基础,结合虚拟现实技术、现实增强技术、历史建筑复原三维建模技术进行三维场景搭建,将声、文、图像在内的多媒体数据进行存储,最终搭建成可做三维前景沉浸式展示的多媒体数据库。

3.数据可视化

数据可视化起源于20 世纪50 年代的计算机图形学,最先在由布鲁斯·麦考梅克(Bruce H.McCormick)、托马斯·德房蒂(Thomas A.Defanti)和玛克辛·布朗(Maxine D.Brown)编写的《科学计算之中的可视化》(Visualization in Scientific Computing)报告中被提出,报告强调了随着计算机运算能力的提升,基于计算机的可视化技术方法出现的必要性[7]。

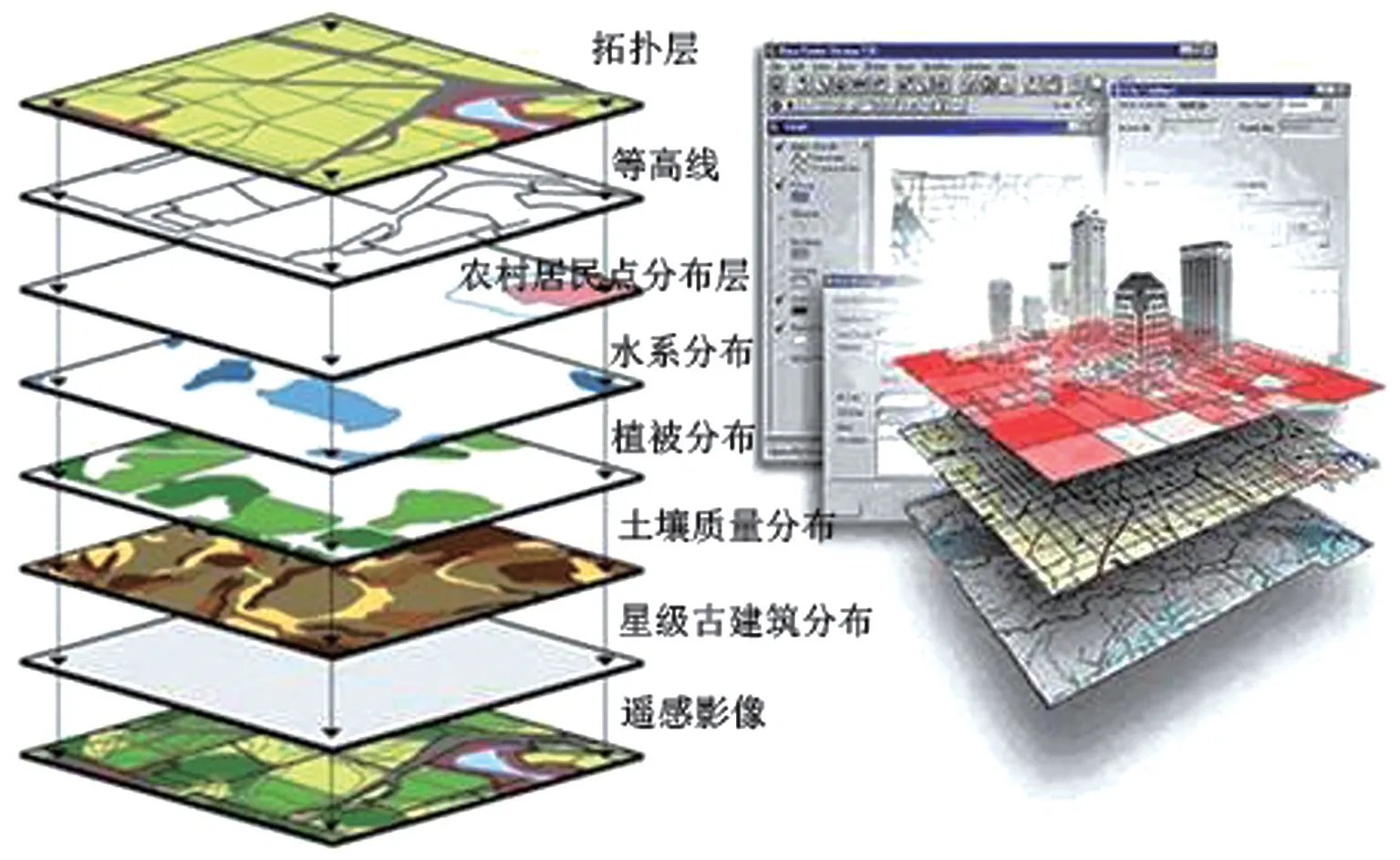

三维全景沉浸式历史地理系统以二维电子地图为基础,按照一定比例对现实世界中一部分的一个或多个方面进行三维立体表达,通过等高线、遥感影像、三维模型等地形数据对地形地貌进行逼真重构,见图3,在三维地图中实现对同一空间不同时间的地理信息、历史事件、人物运动轨迹的展现,或对同一时间不同空间的地理信息、历史事件、人物运动轨迹的展现。用户可以在三维立体空间里实现放大、缩小、移动、漫游、多角度观看等操作,也可通过对时间轴进行操作来切换时间点,实现三维场景随时间的变化而转景的效果。

用户也可佩戴AR眼镜,配合简单的鼠标操作,更直观地看到具有特殊价值的古建筑三维模型,实现多视角的观察体验,AR眼镜和展示效果见图4。

用户也可借助VR 可穿戴设备,配合鼠标操作或手柄控制变换全景视频视点位置,浏览视频中任意角度的景物,VR可穿戴设备和展示效果见图5。

图3 不同历史时期的地形地貌数据、三维实景建筑模型效果

(二)“一带一路”三维全景沉浸式历史地理信息数据的视觉传达

三维全景沉浸式历史地理信息系统的特点是将历史资料、考古遗址、联动历史事件与可视化的历史空间环境相结合,以GIS 技术为基础,结合遥感技术、虚拟现实技术、大数据技术、传统的历史学和考古学等研究方法,将历史文献与近代地图、遥感影像资料进行空间叠加,并将文献资料进行空间落实与经纬度定位,让历史资料变成活的、有生命的记录。此外用户还可以通过不同的显示端,如VR展示端或AR展示端体验三维的历史地理信息,与空间中的三维模型直观交互,同时用户肢体动作与虚拟角色动作绑定,有助于用户了解历史演变过程,用户代入感强,身临其境的现场感无比强烈。

图4 AR眼镜和展示效果

图5 VR可穿戴设备和展示效果

1.基于历史事件的视觉传达

随着时间的推移,“一带一路”已经实现了从理论到实践的重大飞跃,现已进入了沿线国家互联共通的新阶段[8]。城市作为一个国家政治、经济和社会组成的基本单位,沿线国家宏观层面的互联共通,同时也就是微观层面上各城市间的交流与协作,以“点”(核心城市或城市群)带“面”(沿线国家),推进共建共赢[9]。

青岛作为上海合作组织地方经贸合作示范区的先锋港口,凭借着地处海、陆、空、铁多式联运经济圈的优势,承担着打造“一带一路”国际间合作新平台、拓展多领域贸易合作的重任[10]。三维全景沉浸式历史地理信息系统在结合时事的基础上,对“一带一路”青岛新担当作了可视化的呈现,从丝路经济、丝路旅游、丝路文化三个维度展示了青岛作为沿线城市综合枢纽的促进作用。

三维全景沉浸式历史地理信息系统利用矢量图层叠加、GIS框架叠加等内容交互形式,实现全空间立体的可视化表达,同时包含可实现二维、三维一体化浏览和相互操作的功能。以丝路经济为例,见图6(地图来源:百度图库),三维全景沉浸式历史地理信息系统对青岛“一带一路”友好港口的分布信息进行了存储、管理与展示,将区域相关的非空间信息通过图文、多媒体文件等形式与空间数据相结合,进行全方位展示。

2.基于地理空间的视觉传达

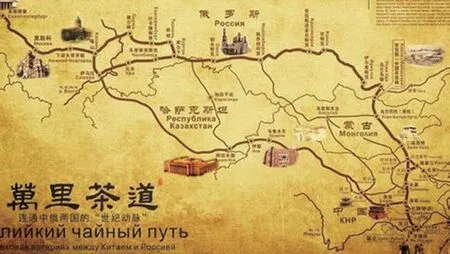

三维全景沉浸式历史地理信息系统是以GIS技术为基础,结合遥感技术和GPS 技术,立体动态地对茶文化国际国内传播路线进行三维展示的,见图7(图片来源:百度图库)。茶道的本质是交通路线,三维全景沉浸式历史地理信息系统在三维环境下以万里茶道为主题,展示了茶道所涉及的位置、时间、名胜古迹、路线轨迹等层面,以全景图、影像、规划信息等多种形式的数据进行全方位展示。

3.可穿戴设备的交互

用户可借助AR、VR可穿戴设备,配合鼠标操作或手柄控制,获得三维立体的视觉场景切换[11],用户可通过点击地图中的省份,实时了解黑茶在所选区域的产量情况,从而拥有根据交互性而来的主动权,见图8(作者自绘)。

四、结语

在智能化高速发展的浪潮中应运而生的大数据技术、虚拟现实技术,为历史地理信息领域的研究和推广提供了多元的可能性。数据信息不再是枯燥的、难理解的知识点,在经过可视化的整理、分析、呈现后,三维全景沉浸式历史地理信息系统提供的是具有易读性、沉浸感的交互体验,是适用于高精尖研究者和普通用户的系统平台。

图6 “一带一路”青岛区域友好港口分布的二维展示

图7 连通中俄两国的“万里茶道”

图8 中国黑茶产量分布