国内外PCK概念在体育教育领域中的演绎

贺 昆

(1.福建师范大学体育科学学院,福建 福州 350108;2.琼台师范学院体育系,海南 海口 571127)

教育部于2018年1月30日发布的《高等学校体育学类本科专业教学质量国家标准》,首次提出体育专业要培养应用型人才[1]。但当前的体育教育专业强调课程内容的系统性和完整性,忽视了课程内容之间的联系与融合,使职前体育教师难以将专业知识应用于教学实践,不利于培养应用型人才[2]。舒尔曼PCK理论重视各科知识在教学实践中的融合和应用[3]8,为培养应用型人才提供了思路。PCK概念经过大量的阐释和演绎,学者们反而未达成共识,甚至使其没有形成可操作的概念。[4]因此有必要厘清PCK概念的发展脉络和其在体育教育领域中的演绎过程,为体育教育专业培养应用型人才提供较为清晰的理论视角。

1 研究方法

1.1 文献资料

1.1.1 国内外PCK概念相关文献的选取

用检索式TS=(“Pedagogical Content Knowledge”) NOT(TS=technology or TS=technological) 对WOS核心数据集合1986年至今的文献进行检索,共发现文献1 130篇;将题录导入HistCite,重点选择领域内引用次数(LCS)高的前50篇文献以及被这1130篇文献所引用的34 068篇文献中被引频次最高的10篇文献。在CNKI核心期刊数据中查找题名包括“学科教学知识”“教学内容知识”或“PCK”的文献,共查找到221篇期刊文献和17篇博士论文。

1.1.2 国内外体育教育领域PCK概念相关文献的选取

用检索式TS="Pedagogical Content Knowledge" AND TS="physical education" NOT(TS=technological OR TS=technology)对WOS核心数据集合1986年至今的文献进行检索,发现文献97篇,将题录导入HistCite可视化分析软件,通过分析参考和引证关系,主要以Rovegno、Amade和Ward三个学者为代表,对其文献进行研究。在CNKI体育类核心期刊数据中查找题名包括学科教学知识、教学内容知识或PCK的文献,共查找到11篇期刊文献和2篇博士论文。

1.2 逻辑思辨

对国内外PCK概念进行分析,归纳概念发展中学者产生的共识和概念表现出的特点。然后,对PCK概念在体育教育领域中的演绎进行研究,同时比较国内外研究者对PCK概念的理解。

2 研究结果

2.1 PCK概念的提出

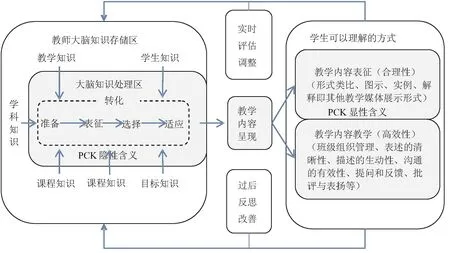

1986年,李·舒尔曼学者针对教学研究范式中学科知识和教学内容受到忽视(“缺失的范式”)的问题[5]提出了PCK(Pedagogical Content Knowledge)的概念,即“教学维度的学科知识(the dimension of subject matter knowledge for teaching)”。它包括两方面含义。首先,PCK是“本学科最常见的主题,最有效的呈现形式,最强有力的类比、图示、实例和解释。一言以蔽之,就是为了使学科知识变得可理解,对其进行表征和重构的方式”[5]。这些都是可以看到或听到的,是外显的。第二,PCK是使学生学习特定主题简单或困难的原因;不同年龄和背景学生的概念和预设,学生错误概念以及如何纠正,学科知识的教学理解。这些都是教师头脑中的知识,是内隐的。可见PCK概念提出之初就包含外显和内隐两方面的含义。[6-7]这里舒尔曼特别指出对学科知识的教学理解是该概念的核心。[5]舒尔曼在1987年进一步提出,PCK是7种教师知识中“能够明确教学知识体系特质的一种知识,它是教学知识和内容知识(主要是学科知识)融合形成的关于如何组织、表征和在教学中呈现特定主题、问题、观点以适应学生兴趣、能力的理解”[3]。这一概念更加强调了内隐方面的含义,即教师的“理解(understanding)”。同时,舒尔曼还描述了教师教学推理(Pedagogical Reasoning)的模式,即理解、转化(准备、表征、选择、适应)、教学、评估、反思、新的理解。这是一个对“学科知识进行教学理解(pedagogical understanding of subject matter)”的循环提高过程,深化了对PCK概念心理层面的解释。综合舒尔曼关于PCK和教学推理的研究以及信息加工心理学的观点,可以对学科知识转化的过程进行描述,同时展现PCK的两种含义以及其结构(图1)。

根据舒尔曼之前的论述,PCK的侧重点不在于用教学内容保证教学的高效性(班级组织管理、表述的清晰性、描述的生动性、沟通的有效性等),而在于保证教学内容的合理性。因此应当侧重如何使教师对教学内容产生高质量的理解,使教师在一定基础知识上,在思考和呈现教学内容过程中产生的对内容知识(学科知识是内容知识的主体)可教化的理解。

2.2 PCK概念的发展

2.2.1 国外PCK概念的发展

国外研究人员对PCK已形成以下5点共识:第一,PCK是由至少两种知识融合而成的;第二,PCK是一种实践知识;第三,PCK是一种特殊形式的学科知识;第四,学科知识是PCK产生的重要且必要的先决条件[8];第五,PCK有内隐和外显两种含义[6-7]。但在解构PCK概念时,学者们却对PCK产生了3种不同的理解(表1)。第一,将PCK分解为各个独立的知识来研究其构成,使“几乎所有与教学有关的知识都被认为是PCK的要素”[9]。PCK的涵义变得越来越广,有时还会与PCK的影响因素和构成要素混淆,这“与舒尔曼最初的构想并不相似”[10]。第二,从整体上考虑PCK的性质来讨论其构成使研究人员发现PCK的缄默性,因为教师经常可以分享教学活动、教学过程和教学中的亮点,但很少能说出它们背后的原因[11]。Marks1990年意识到PCK是各种知识的融合,但很难确定在各种知识融合过程中“哪一种知识结束、哪一种知识开始”[12]。第三,依据PCK基础知识之间的关系来讨论其构成,如在2008年,Ball等学者以知识内容为核心,讨论其与学生、教学、课程之间的关系,为表述隐性的PCK提供了思路。

图1 学科知识转化的过程即PCK两种含义的关系图

表1 学者们对PCK构成的三种理解

2.2.2 国内PCK概念的发展

首先,国内学者认同PCK是各种知识的融合。这种融合、综合[17]或者是重组[18]是为了将学科知识转变为易于学生理解的方式。[19-20]第二,认同PCK包括不同年龄和背景学生的概念和预设,学生错误概念以及如何克服的知识。[21]第三,注意到了这一知识既包括如何转化的心理过程,也包括其呈现出来的外部表征。[22-24]有些学者虽然不一定注意到PCK的两面性,但也分别对转化过程和呈现形式做了论述[25-26]。国内关于PCK的研究主要受到国外研究的启发,有些研究会直接借鉴国外的研究成果,因此,国内学者在探讨PCK的结构时也倾向于将PCK分解为各种独立的知识来研究。[22,27](表2)

表2 国内关于PCK构成要素的代表性研究

综上所述,国内外研究倾向于先将PCK分解为多种独立的知识,然后再论述其各种知识之间的作用机制。PCK可能包含多种知识的成分,因为它是多种知识融合的结果。但是我们却不能将 PCK 分解为多种独立的知识,然后对其逐一分析探讨,这样会使PCK的概念无限扩大,使PCK变成教师的知识,而有违PCK的内涵本质。[29-30]根据舒尔曼最初的理解,PCK是学科知识在多种知识作用下转化而来,“转化”是“准备—表征—选择—适应”的思维过程,这是对教学内容有关信息进行加工处理过程,这个过程的每一个阶段都可以进一步细化。关于这一思维过程的知识是PCK的重要内涵。

3 PCK在体育教育专业领域中的演绎

3.1 国外PCK概念在体育教育领域中的演绎

国外体育教育领域没有形成关于PCK的统一概念。[4]研究PCK的代表人物是Rovegno、Amade和Ward,他们的学生也为体育领域PCK的研究做了贡献。

3.1.1 Inez Rovegno等关于体育教育领域中PCK的理解

Rovegno学者最早将PCK概念应用于体育领域,她一般应用质性研究方法描述和解释PCK,倾向于关注PCK的隐性涵义。她以Marks的概念为研究的起点,同时融合生态学观点,认为体育中的PCK并非只是知道如何将学科知识转化为可教,以及知道转化过程中知识之间的关系,而且包括在特定情境中对上述知识的感知和详尽理解。[31]详尽的理解来源于个体、任务和环境的相互作用,表现为教师观察到更细微的内容,并将内容细化、分化,使学生足迹适应在特定环境中的学习,且教师能提出必要和精确的反馈,并能将细化的内容与更加广泛的目标联系起来。她还认为PCK是一种实践知识,在实践中产生又作用于实践。[31-32]她认为对于体育师范生来说,如何对学科知识进行划分和排序,以及对学生如何学习学科知识进行设想是PCK尤为重要的方面。[33]这里提出的对学科知识的“划分与排序”,为深入细致地理解及转化学科知识提供了具体途径,属于舒尔曼教学推理的过程。她总结出对学科知识的“划分和排序”有五种模式,分别是线性模式、非线性模式、层级模式、螺旋模式和矩阵模式。她认为上述理论视角为解释体育教师教学内容决策和教学内容进程(content progression)提供了基础。[33]可见Rovegno关注产生高质量体育教学内容的思维过程。但是她后期的研究认同PCK是缄默的个人知识,语言难以描述因而也难以在教师间分享,而外显PCK(enacted pedagogical content knowledge)却不同,例如其在描述教师教三年级学生运球采用的方法时,教师间可以交流。[32]对具体运动技术的描述可以反映内隐PCK的状况,例如Rovegno将三年级学生运球的PCK概括为:(1)将运球教学内容看作是相互联系的动作和战术网络;(2)根据学生已有的知识,改进动作模式;(3)通过运球活动来教给学生该项技能的认知过程[32]。

3.1.2 Amade Escot关于体育教育领域中PCK的理解

2000年,Amade学者将PCK和欧洲学术界研究的学科教授法(didactics of disciplines)做了比较。她发现PCK关注教师选择、组织和表征教学内容的认知过程,即教师的认知变量[34],学科教授法研究更关注学科知识经过复杂的转化后在课堂上呈现的教学内容,并认为其在教学过程中是决定性因素。学科教授法有三个层面:宏观层面,将学术性的学科知识转化为学校课程;中观层次,将学科课程知识转化为学生可以接受的教学内容(teaching content);微观层次,由教学内容在真实的教学情境中不断调整转化为真实的教学内容(content really taught)。它关注蕴含于教学任务中的教学内容,又不与教学管理行为相混淆。[34-35]经过比较,她认为两者都重视体育教学内容(teaching content in physical education),认为体育教学内容是特定体育教学背景中高度专门化的身体活动和运动,随着专业知识发展而发展,并不断受到专业知识系统的内部约束。[35]

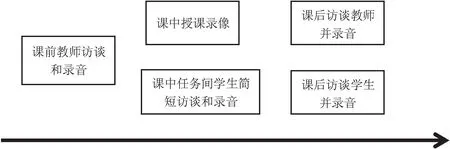

在2005年,Amade用“关键教学事件”的方法(图2)对体育教学内容进行了研究,“关键教学事件”法基于对教学过程中关键时刻的定性描述和分析,以抓住教师和学生行为及行为结果背后的意义来描述学科知识向实际教学内容转化的复杂过程。关键事件被定义为一种特殊情况——尽管教师尽力帮助学生掌握教学内容,但是大部分学生在完成学习目标时还是遇到了困难。由体育课程方面的专家观察,评估和解释关键事件,是该方法的核心。课前访谈教师是分析教师教学内容和任务的设计,课中录像和学生访谈主要是分析预先计划的教学内容和任务在师生互动中变化的结果。[34]前者是中观层次的教学内容,是教师实践前的设计,是教师对学科知识教学化的理解,是认知层面的;后者是微观层面的教学内容,是教师实践中的语言或行为表现,是行为层面的。可见,在Amade2005年的研究中,学科教授法和PCK已经没有实质上的区别。

图2 “关键教学事件”法的数据收集过程

3.1.3 Phillip Ward及其学生关于体育教育领域中PCK的理解

Ward等学者发现,PCK可以被认为是一类从未成熟到成熟连续发展的行为,因此他们应用行为分析的认识论从教师的内容表征(content representation)、教学任务(institution task)以及教学任务调整方面对PCK进行了研究。这也是目前国外体育教育领域研究PCK的主流范式。内容表征传递一种教师对学生学习内容的理解,它常常提供与学生已有知识相联系的隐喻或类比来帮助学生理解教学内容,例如:网球教师会告诉你,击球随挥结束时手腕在如同你看手表时的位置。教学任务构成学生的练习,例如:教师会用4对1拦截球的游戏进行将球传给无球队员的教学。教学任务从消极防守(如走动、封盖、没有抢截)到积极防守(如跑动、封盖、没有抢截)再到竞争性防守(如跑动、封盖、抢截)。这样一来,进攻方的无球队员就能学习到在防守不断增强的情境下如何跑动接球。[4]。2015年,Ward等认为舒尔曼的PCK概念是一个用以启发教学的工具而非有用的操作性定义。Ward认为PCK可以操作性地定义为教师呈现、设计或描述出的教学表征和任务。这些内容表征和教学任务成为分析外显PCK(enacted PCK)的焦点,因此他们认为PCK是一个焦点、一个核心,其定义应该是教师在特定情境内基于对多种基础知识(如:教育,学习,动作发展,学生,情境和课程等)的理解及时做出的关于教学内容的决策。[36]教学内容决策作为一个焦点事件产生的一刻,随其产生的内容表征和教学任务可以作为测量PCK的标尺。[36]

2008年,为了进一步分析内容知识(content knowledge,CK)与PCK的关系,Ward学者借鉴Ball学者的做法将CK分为两种知识:第一种是一般内容知识(Common Content Knowledge,CCK),指的是教师演示教学任务的知识,比如指导竞赛规则,运动技术和战术[37];第二种是特殊内容知识(specialized content knowledge,SCK),指的是关于学生错误、教学表征和任务的知识,例如教科书中自由泳的教学任务序列。简言之,运动技能可以代表CCK,而用来教授CCK的教学任务可以代表SCK,两者都是纯粹关于内容的描述。[36]但在真实的教学环境中,教师就要考虑另外一些方面的知识(学生的理解、学校资源、教学知识等)选择教什么内容和怎样将这些内容教给特殊的学生,这时教师的CCK和SCK在与上述知识相互作用下产生了PCK。[38]

基于上述研究,他以足球为例提出了“知识包”(Knowledge Packet)的概念(图3),指出“知识包”是多个年级(如小学高年级或中学阶段)教授的CCK和SCK组成的知识体系(较小的两个圆内的内容)。[38]

图3 美国小学三年级排球内容图示

在此基础上,Ward学者又提出了“内容图示”(content map),内容图示的分析单位是教师传授概念所用的具体教学任务单位。它不仅描述了教学内容的范围和顺序,而且描述了要教的SCK与其他SCK之间的关系;它不是单一固定的,而是随着教师和教学模式的不同变化的。他依据游戏练习的教学模式给出了小学生排球运动的内容图示(图4)。[37]这里的SCK类似于2000年Amade-Escot学者的学科教授法中观层次的含义,这里的PCK类似于学科教授法微观层面的含义。两位学者的观点实质上都是体育学科知识在教学维度上的体现,但SCK是针对广泛年级水平设计的,而PCK是针对具体课堂教学设计的。

图4 美国小学三年级排球内容图示

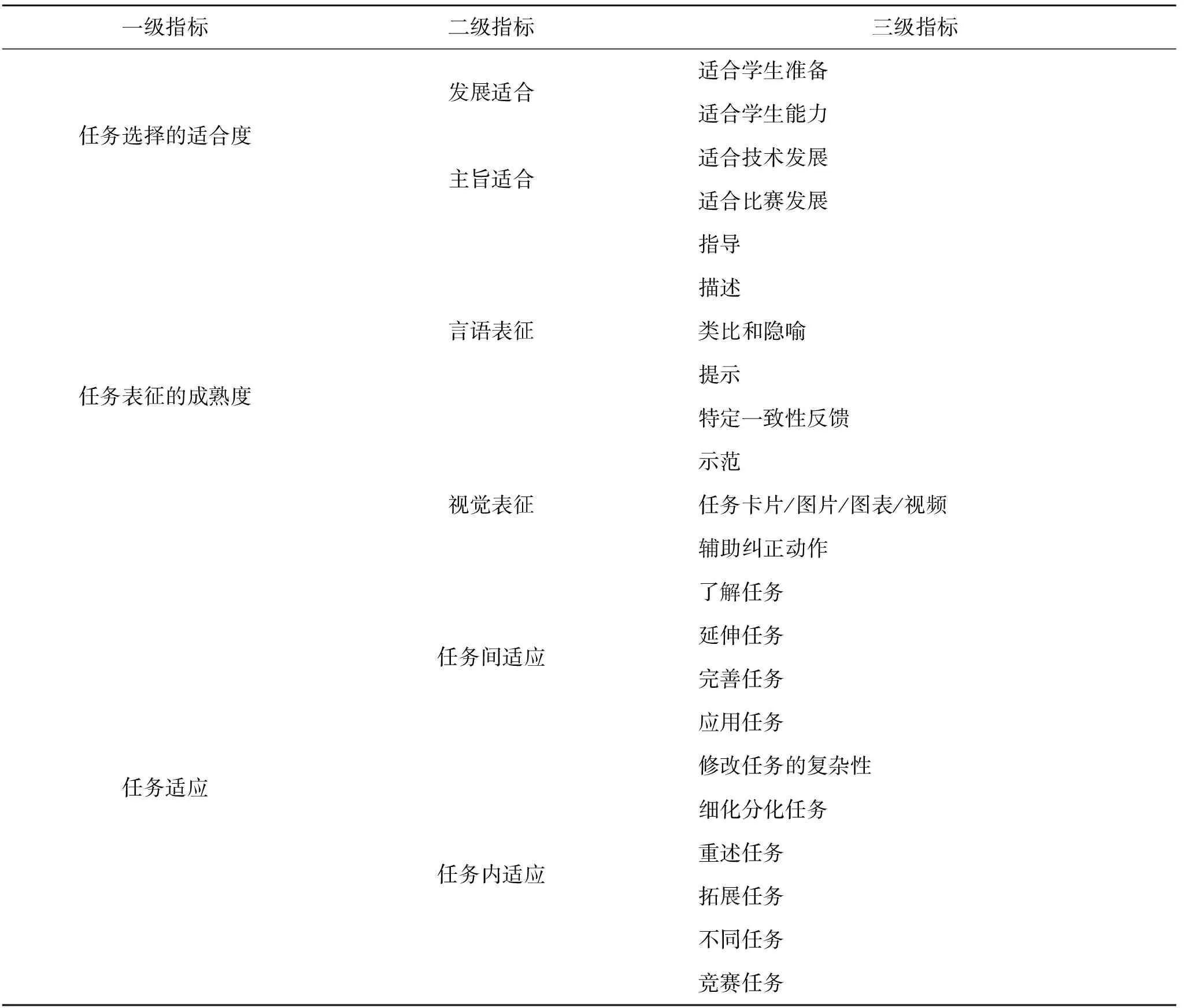

2011年,Ward的学生Insook Kim依据Ward对PCK的定义,设计了测量外显PCK的评价指标体系,后经过ward和Kim的应用和调整得到如下指标体系(表3)。(1)任务选择在体育教师向全班学生安排整体教学任务时被测量,它包括发展匹配和主旨匹配,前者是教学任务与学生能力和准备相匹配,后者是教学任务与之前相关教学任务的进程相匹配。这些教学任务进程既可以是技术发展也可以是战术的发展。(2)任务表征指的是体育教师对教学任务的理解以及如何将学科知识转化为学生易于理解的信息。它包括言语表征和视觉表征,前者是在教学和练习中所用的不同言语形式(例如讲授、描述、类比、隐喻、提示和反馈),后者是在教学和练习中用的视觉形式(例如完整或分解示范、视觉辅助包括:任务卡片、表格、图像、影像和辅助纠正动作)。(3)任务适应指的是为了修改起初教学任务以满足学生需求而做出的教学任务选择。它分为任务间适应(Inter-task adaptation)和任务内适应(Intra-task adaptation),前者是班级整体教学任务之间的改善,后者是相同任务中为了适应不同学生小组或个体而对此任务做出的改善。[39]

表2 外显PCK的评价指标体系[36,39-40]

综合上述国外有代表性的研究,笔者有四点发现。第一,体育领域PCK就是体育教学内容知识(不包括班级组织与管理、纪律、沟通、激励、批评和表扬等方面的知识),而体育教学内容是专门化的身体活动和运动,也就是我们经常讲的术科内容。第二,国外研究中对PCK的理解有两种。Rovegno和Amade等学者倾向于研究内隐PCK,关注如何在教师头脑中将学科知识转化为教学内容的思维过程,以及对应用教学内容的体验和感受,甚至包括体会学生对教学内容的体验和感受,研究通常采用观察、访谈然后描述、解释的质性研究方法;Ward和Kim等学者倾向于研究外显PCK,关注对教学内容的行为表征,如教师的言语、演示以及学生要完成的教学任务,研究通常采用课堂观察结合数理统计的定量研究方法。第三,国外体育学者要么将PCK作为思维过程来研究,要么将PCK作为行为表征来研究,趋向于从整体上把握PCK的概念,没有将PCK分解为多种独立的知识,然后逐一分析探讨,避免了像其他领域的一些专家那样将PCK概念扩大为一切与本学科教学有关的知识。第四,Rovegno学者在后期的研究中开始认同隐性PCK是缄默知识,难以描述和分享,因此开始研究外显PCK,这标志着国外体育PCK研究由内隐向外显的转向。后来,Ward学者为首的研究团队用行为分析学对PCK的概念及其测量、PCK与CCK、SCK的关系以及PCK与学生学业成就的关系做了大量有影响力的研究。其研究成为目前国外体育PCK研究领域的主要成果。这使本领域研究过多关注外显PCK,而较少讨论如何产生高质量外显PCK的思维过程,即内隐PCK。

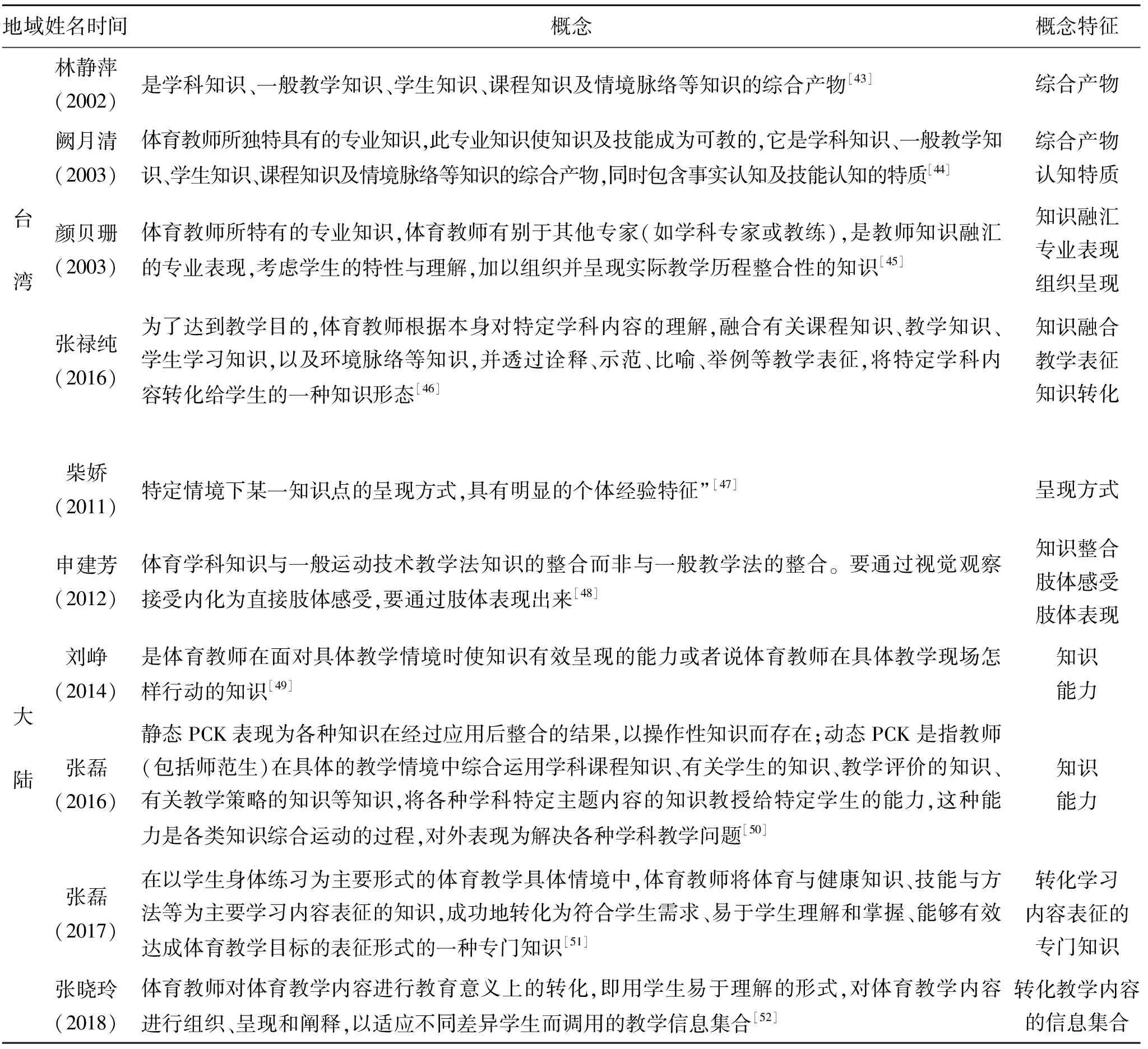

3.2 国内PCK概念在体育领域中的演绎

如表四所示,国内台湾学者较早便定义了PCK的概念。他们普遍认为PCK是多种知识综合或融合的产物,不同的是阙月清强调PCK的“认知特质”,颜贝珊强调PCK的“专业表现”和“组织呈现”,而张禄纯在上述概念的基础上强调“知识转化”。知识融合和转化是内在的心理过程,具备“认知特质”,而“专业表现”“组织呈现”“教学表征”多是外显的言语、图表、影像和行为。

大陆学者对PCK概念的界定几乎没有继承发展的痕迹。柴娇将PCK定义为“知识点的呈现方式” 是外显的PCK;而张磊和张晓玲将PCK定义为“转化学习内容表征的专门知识”和“转化教学内容的教学信息集合”,“转化”更偏向于心理过程即内隐的PCK。但是国外和其他学科的研究普遍将需要转化的知识设定为“学术形态”的学科知识[20,35],特指教师头脑中教学化前的专家型知识。刘峥和张磊都用知识和能力来定义PCK,认为PCK本身就有 “能力之知”的涵义,即PCK是体现在行动而非命题中的知识[41],是一种广义的知识,没有必要用能力来定义,因为广义知识具备能力涵义,但是否与能力相等还存在争议。[41-42]在2016年张磊的研究中,操作性知识是指表现出典型外部运动特点的知识,他明确地指出了PCK的外显涵义,而其概念中的能力则倾向于个性心理特征的解释。

表4 国内体育领域PCK的概念

综合上述国内的研究笔者有四点发现。首先,除阙月清和张磊之外,其他学者对PCK下的概念并没有确切地概括PCK内隐和外显两种涵义,概念的模糊性反而可以兼容两种涵义,但不利于后续PCK的解构和应用。第二,除张晓玲外,其他学者对PCK下的概念中均未明确体现出PCK是关于体育教学内容的知识。第三,大部分学者缺少对国外体育领域重要研究的参考和借鉴。第四,国内研究倾向于将PCK分解为多种独立的知识逐一分析探讨。

4 PCK的翻译——是学科教学知识还是教学内容知识

目前,国内大部分的研究将PCK翻译为“学科教学知识”,这容易让人认为一切与学科教学有关的知识都是PCK。将PCK翻译为教学内容知识的研究主要属于数学教学领域,数学教学领域较早对PCK进行研究,并且诞生了许多有影响力的研究成果,如:Marks[12]、Donna等[53]、Ball等[54]、Hill等[55]、Baumert等[56]的研究。特别是Ball和Hill更加关注用来教学的、特殊形式的数学知识[57],他们继承了舒尔曼的PCK是教学维度学科知识的观点。另外,舒尔曼是针对教学中“缺失的范式”提出PCK的,这足以说明PCK不包括所有与学科教学有关的知识,而只包括学科教学知识中的一部分。舒尔曼提出的“教学维度的学科知识(the dimension of subject matter knowledge for teaching)”是将“教师的知识转化为教学内容(the content of instruction)”的知识,Rovegno所说的对“学科知识的分解和排序”以及Amade描述的“转化为学生可以接受的教学内容(teaching content)”都支持PCK是关于如何生成高质量教学内容的知识。因此,将PCK翻译为“教学内容知识”更符合舒尔曼的原意。

5 结论与建议

在非体育领域,舒尔曼提出的PCK由关于如何生成高质量教学内容的知识,逐渐扩大为关于学科教学的所有知识。在体育教育领域,国外体育学者趋向于从产生高质量教学内容的思维过程或者以语言、行为等表征的思维结果来整体地把握PCK的概念,避免了PCK概念内涵的扩大化。由于思维过程的缄默性,国外体育学者更倾向于研究外显的PCK;而国内体育学者依然倾向于将PCK分解为若干独立的知识来研究和测量。综合本文的论述可以发现,PCK是产生高质量教学内容的思维过程和以语言、影像、行为等表征的思维结果。简言之,PCK就是体育教学内容的思维过程与表征方式。

PCK概念指导体育教育人才培养的意义不在于根据PCK的结构开设多少门课程,而在于这些课程的设置和设计是否有助于体育教育专业学生产生高质量的体育教学内容,在于这些课程的教学有没有促进他们应用本课程知识思考和表征中小学体育教学内容。PCK概念的指导意义不是通过知识灌输和教学训练使教师按照精确的方式行事,而是促使教师既能合理地推理教学又能精巧地呈现教学。[3]13因此,体育教育专业人才培养不仅要关注学生运用固有教学内容教学的实践,而且要更加关注学生依据具体情景创设教学内容的实践。