身体活动影响青少年健康的效果研究

——自信心与亲子关系的中介作用

田 媛,肖 伟,李妙纯,郇昌店

(1.盐城工学院体育教学部,江苏 盐城 224051;2.中正大学社会福利学系,台湾 62102;3.江苏师范大学体育学院,江苏 徐州 221116)

身体活动已被广泛应用于提升个人健康的重要增能策略之中[1-2]。有关青少年健康的系列研究指出:身体活动或参与学校体育活动可在不同层面上提升青少年的心理状态,进而促进情绪健康发展(如减少忧郁及焦虑)、提高自我效能及增强自信心[3-6]。青少年若进行较多的身体活动,其自评健康及生活质量也会更好[7-9]。有调查研究指出,心理健康问题是危害青少年健康的重要因素,世界各国约有10 %~20 %的青少年存在心理健康方面问题的困扰[10],因此,青少年心理健康已成为世界性议题并逐渐受到较多关注[11-12]。以往关于身体活动对青少年健康影响研究,多是在调整性别或其他因子的情形下,聚焦身体活动对青少年健康的直接影响。而在体育锻炼的相关研究中[3,5,8]着重在“基本心理需要理论”层面,理解身体活动对青少年健康产生影响的心理机制[13-14]。综观过去研究,该领域在以下几方面仍有较大扩展空间:(1)大多数研究以临床心理学疾病为主,较少探讨青少年健康等多面向问题,特别是忧郁症状、自评健康及亲子关系等。青少年很少意识到自己的健康问题,因此自评的忧郁、健康状态、体重等是重要的指标,有利于早期发现高风险个案并及早介入干预。(2)身体活动虽然可以直接促进青少年的生理健康[15],但过往研究较少深入探讨身体活动与青少年健康关系之间的心理需要机制。身体活动能否通过个人心理需要的中介变量而影响健康?这是一个值得思考的问题。(3)身体活动有益于青少年健康已是一个不争的事实,但在过去研究中较少考虑身体活动与青少年健康关系中的性别差异,而此方面的研究结果将能有效为性别差异化的青少年提供健康促进方案。(4)到目前为止,还缺少全国青少年代表性样本的实证研究。

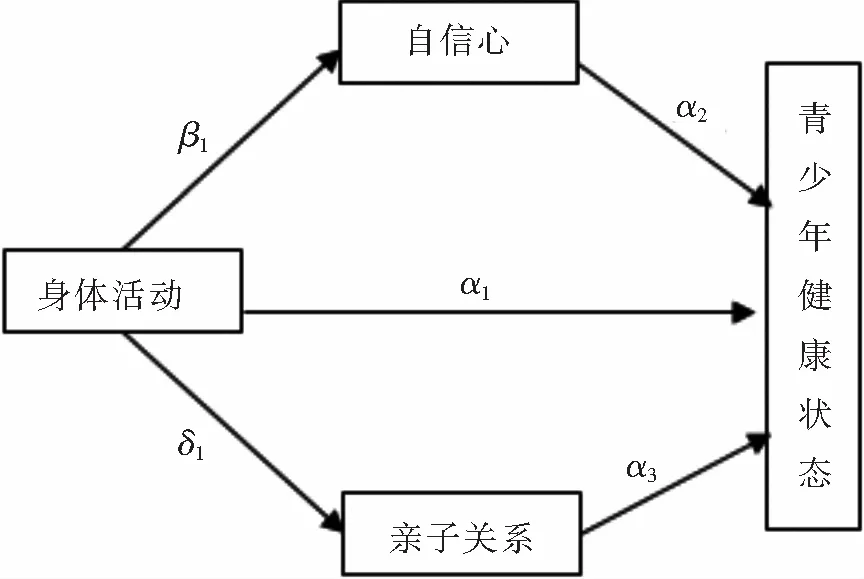

鉴于此,结合现有研究成果,本研究提出以下假设:(1)身体活动、自信心及亲子关系对青少年健康有直接的影响效果;(2)身体活动通过培养自信心与亲子关系间接影响青少年健康,影响效果会有所不同;(3)青少年进行身体活动可提升其自信心及亲子关系,两者皆为青少年身体活动与健康促进间的中介因素;(4)上述影响在面对不同性别时会有不同的表现。为检验假设,本研究以2013年中国教育追踪数据资料为研究对象,运用STATA/SE 15.0软件,以结构方程模型(SEM)验证青少年身体活动、自信心、亲子关系与健康状况间的内在关系(影响效果),进而建立三者影响青少年健康的路径分析框架(图1)。

图1 影响青少年健康状态的路径分析框架

1 研究设计

1.1 数据来源与样本特性

本研究数据资料来源于中国教育追踪调查(China Education Panel Survey,以下简称CEPS)(中国人民大学调查与数据中心,2013)。CEPS在全国范围内抽取了112所学校、438个班级、约2万名学生作为调查样本,调查对象包括学生、家长、教师及校领导,是具有代表性的多层次基础数据。本研究以2013年初中一年级的学生及其家长的问卷为主要资料来源,去除遗漏值后,本研究的分析样本为男孩9 875人、女孩9 341人。

1.2 各种变量的操作性定义

(1)青少年健康。自评健康是测量个人健康状况的常用指标之一,其基于人们对自己身体、心理和社会适应等情况的主观感受,是个人健康状况的可靠指标,在国内外得到广泛研究和应用[16-18]。相对于成年人,以往研究较少关注青少年的自评健康。然而,青少年的自评健康不仅反映其身体状况,还能反映其本身与社会环境、个人行为及心理状态的总体表现[19]。为此,本研究借鉴Benyamini自评健康的问询方式,以“你现在的整体健康情况如何?”作为问题,分为一般(包括原始答案选项的很不好、不太好、一般)、比较好及很好为自评健康测量选择。有效样本数据显示,自评健康的分配情形为:男孩25.3 %、34.7 %、40.0 %;女孩29.5 %、35.6 %、34.9 %,分配在性别上具有统计显著差异(P<0.0001),心理健康以忧郁症状分数测量,问题为:“在过去的七天内,你是否有以下感觉:沮丧、抑郁、不快乐、生活没意义、悲伤”,计分为从不1分~总是5分。忧郁症状分数是将每一感觉的分数加总,最少5分(忧郁程度最低)、最多25分(忧郁程度最高)。男孩及女孩的忧郁平均分数为10.3及10.5分,其差异达统计显著性(p=0.0001)。量表Cronbach’s α 皆大于0.86。第三个健康指标为体重是否超重,依自述身高体重计算青少年身体质量指数(BMI),依性别、年龄界定是否为“超重”,例如17岁男孩、女孩的BMI若分别大于24.1和23.3则归为“超重”。统计显示,男孩及女孩中“超重”比例分别为21.03 %与23.48 %。

(2)身体活动。据2004年世界卫生组织的定义,身体活动是指由骨骼肌肉产生的需要消耗能量的任何身体动作。“身体活动”与“锻炼”有所区别。锻炼是身体活动的一部分,是具有计划性、组织性、重复性、目的性的身体活动,其目的在于增进或维持一个或多个方面的身体适能(physical fitness)。因此,身体活动可包括锻炼及涉及身体动作的其它活动,例如工作、走路、家务和娱乐等活动。2018年1月30日,上海发布的《中国儿童青少年身体活动指南》(以下简称《指南》)是国内首部针对儿童青少年的身体活动指南,它推荐儿童、青少年进行每周至少3天,每天至少累计60分钟的中高强度身体活动。

根据上述定义,基于CEPS资料的可用性,结合主成分分析下列题目,以建构较广义的身体活动指标。问题为:(a)过去一周(周一至周日)平均每天参加课外体育活动的时间(分钟);(b)你自己或与同学一起外出看体育赛事的频率,回答选项为:从未做过、每年一次、每半年一次、每个月一次、每个月一次以上;(c)与父母一起参与运动、外出观看体育比赛的频率,其回答选项为:从未做过、每年一次、每半年一次、每个月一次、每周一次、每周一次以上。采用主成分分析并提取公因子,以特征值大于1作为抽取公因子个数标准。结果显示:只有1个公因子的特征值大于1,所有题目的因素负荷量均介于0.45~0.69之间,因此所有题目皆保留,1个公因子的累积贡献率为42.8 %,KMO=0.6191。因此,取一因素为身体活动分数。为方便解读,将因素1转换为介于0~1的数值,数据显示男孩与女孩的身体活动分数平均值分别为0.22及0.20,两者差异达统计显著性(p<0.0001)。此外,本研究以问题“过去一周(周一至周日)平均每天参加课外体育活动时间(分钟)”,来定义狭义的身体活动指标,简称为“每日课外体育时间”,用以进行敏感性分析(Sensitivity analysis)。

(3)自信心。自信心是一种反映个体对自己是否有能力成功完成某项活动的信心程度,与Bandura自我效能(self-efficacy)的概念相似[20]。此处参考学者Huang的研究成果[21],设置下列题目建构青少年自信心指标,包括:(a)就算是我不喜欢的功课,我也会尽全力去做;(b)就算功课需要花好长时间才能做完,我仍然会不断地尽力去做;(c)我能够很清楚地表述自己的意见;(d)我能够很快学会新知识;(e)我对新鲜事物很好奇;(f)你对自己的未来有没有信心。采用李克特4点记分形式,(a)至(e)计分为“完全不同意”1分到“完全同意”4分;(f)计分方式为“根本没有信心”1分到“很有信心”4分。加总(a)至(f)为自信心分数,最少6分(自信心最低)、最多24分(自信心最高)。数据显示:男孩及女孩样本的自信心平均分数分别为18.6分和19.2分,属于中高程度自信。

(4)亲子关系。青少年主观知觉亲子关系的指标为:询问青少年“你和父母的关系怎样”,计分由不亲近(1分)~很亲近(3分),加上父母评价的分数,最少2分(亲子关系最差)、最多6分(亲子关系最好)。

(5)控制变量。在此特指人口社会学意义上的变量,包括青少年的年龄、性别、族群(是否为汉族)、是否为农村户口、父母最高教育程度、居住地的城市化程度(分为城市中心、城市市郊、乡村)及居住地县区几个方面。

1.3 数据分析方法

首先使用多元回归模型检视性别、身体活动、自信心、亲子关系与青少年健康间的关系。接着以结构方程模型分析自信心、亲子关系对身体活动与青少年健康的中介效果。路径分析的结构方程模型如公式(1)~(3)。使用Stata/SE 15.0 进行数据分析,同时考虑自信心及亲子关系误差的相关性及三个健康测量误差项的共变。分析时以mlmv(maximum likelihood for missing value) 法处理遗漏值。全部变量的显著水平确定为P=0.05。

青少年健康=α0+α1身体活动+α2自信心+α3亲子关系+α4其他控制变项+ε

(1)

自信心=β0+β1身体活动+υ

(2)

亲子关系=δ0+δ1身体活动+ν

(3)

将由公式(1)所估计的标准化回归系数称为各自变量对青少年健康的直接影响效果。由公式(2)与(3)估计的标准化回归系数再分别与公式(1)相乘,则为间接效果。例如,身体活动通过自信心对青少年健康产生的间接效果为β1×α2,身体活动通过亲子关系对青少年健康产生的间接效果为δ1×α3,因此,身体活动对青少年健康的总效果为直接效果(α1)加上间接效果(β1×α2+δ1×α3)。接着计算身体活动间接效果占总效果比率为(β1×α2+δ1×α3)÷(α1+β1×α2+δ1×α3)。

2 研究结果

2.1 研究样本的特征及健康情形

表1显示:在健康情形方面,男孩与女孩的健康度基本相似;忧郁程度为10分左右,表示忧郁情形偏少;自评健康平均得分为2.1分,表示健康良好;男孩及女孩超重的比例分别为21.03 %、23.48 %。研究表明:青少年中进行身体活动情形较少、亲子关系佳的才可能具有中高程度的自信心。表1也呈现忧郁程度、亲子关系及自信心的Cronbach’s alpha,除了女孩的亲子关系为0.63外,其他皆在0.7以上,表示在可接受的信度范围内。

表1 研究样本特性统计

2.2 各变量影响青少年健康的直接效果

表2呈现出男、女各自变量与健康的关系有所差异。整体而言,身体活动对男孩的健康促进效果皆比女孩高。身体活动对男孩的忧郁、自评健康及体重超重的标准化回归系数(以下简写为b)分别为-0.070、0.108及-0.030;女孩则为-0.061、0.058、-0.015(未达统计显著性)。但自信心对减少女孩忧郁程度及超重情形的效果(b= - 0.142及-0.062)比男孩大(b= -0.07及-0.039)。亲子关系对女孩自评健康的正效果(b=0.152)比男孩大(b=0.125);但亲子关系对减少男孩的忧郁程度的效果(b=-0.225)大于其对女孩产生效果(b=-0.213)。

在人口社会学变量方面,父母学历为初中或高中的男孩的自评健康比父母学历为小学者好,女孩的体重超重机率也比父母学历为小学者低。农村户口的男女体重超重机率皆比非农村户口低。居住在城市市郊及乡村的男孩忧郁程度皆比居住在城市中心者低;居住在城市市郊的男孩,其自评健康比城市中心者好(b=0.038),但超重机率却相对较高(b=0.016)。

表2 各变量影响青少年健康的直接效果

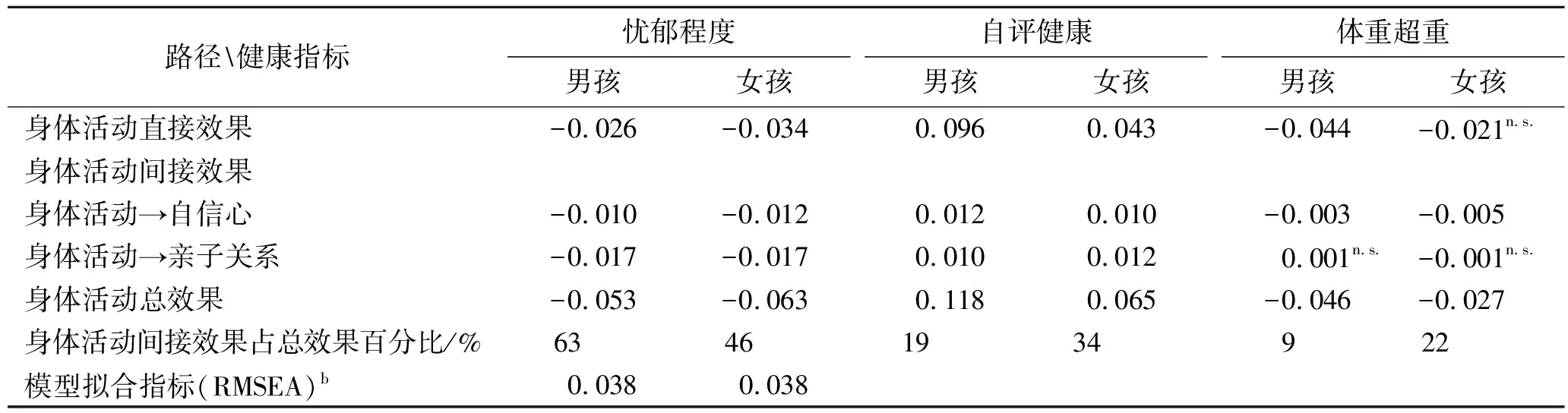

2.3 身体活动影响青少年健康的路径效果

表3及表4为身体活动对男孩与女孩健康指标路径的直接及间接影响效果。对三种健康指标而言,身体活动对男孩健康的直接影响效果比女孩大。就间接效果而言,大部分间接影响是身体活动通过亲子关系产生的,特别是忧郁程度及自评健康方面。在间接影响效果方面,女孩的表现较男孩明显。另外,身体活动通过提升自信心来减少青少年体重过重的机率,相对于身体活动通过亲子关系对体重产生的效果大。整体而言,身体活动对青少年健康的间接效果占比为14 %~51 %。由此可知,若未考虑身体活动的间接效果,将低估身体活动对青少年健康的影响,特别是对女孩的忧郁程度的影响。

表3 身体活动影响青少年健康的直接及间接效果a

b模型拟合指标以近似误差均方根(root mean square error of approximation,RMSEA)检定。当数值为0时,为“完美拟合”;小于0.05,表示理论模式可以被接受,此标准订为“良好拟合”;介于0.05到0.08之间,为“不错拟合”;0.08到0.10 之间,为“中度拟合”;RMSEA大于0.1时,则表示“不良拟合”。本数据男孩及女孩样本估计的模型拟合指标(RMSEA)分别为0.031及0.030,表示为“良好拟合”。

表4 影响青少年健康的标准化回归系数估计

2.4 敏感性分析:每日课外体育时间影响青少年健康的路径效果

表5及图2呈现以“每日课外体育时间”定义身体活动(狭义)的敏感度分析。其结果符合预期,其直接效果、间接效果及总效果比广义的身体活动的效果小,除了与体重超重的关系未达统计显著性外,其余几组关系大多数都具有统计显著性(P<0.05)。可见,不管是狭义的还是广义的“身体活动”对青少年健康的预测性均得到一致性结果。

表5 每日课外体育时间影响青少年健康的路径效果a

b模型拟合指标以近似误差均方根(root mean square error of approximation,RMSEA)检定,当数值为0时。为“完美拟合”;小于0.05,表示理论模式可以被接受,此标准订为“良好拟合”;介于0.05到0.08之间,为“不错拟合”;0.08到0.10 之间,为“中度适配”;RMSEA大于0.1时,则表示“不良拟合”。男孩及女孩样本估计之模型拟合指标(RMSEA)皆为0.038,表示为“良好拟合”。

3 结果与讨论

3.1 身体活动对青少年健康的预测作用

回归分析表明,身体活动对青少年忧郁症状、自评健康及超重机率的预测能力比人口社会学变项强。此分析结果与其他研究发现一致[3,5,8,22,23]。

3.2 身体活动对青少年健康的间接影响

就身体活动影响健康的间接效果而言,研究结果与运动心理学所强调的基本心理需要理论一致。基本心理需要(包括自主、能力及关系需要)是青少年自主支持感与其主观活力的重要中介因子[24]。本研究中的自信心及亲子关系可反映主观支持活力及亲子认知需要面向的意涵。分析表明,身体活动通过增加自信心及亲子关系来间接影响健康,间接效果占比为14 %~51 %,特别是对忧郁的影响占比为50 %,这是不可忽略的。因身体活动可以增强自信心及提高认知功能等[25-26],若不能察觉身体活动对青少年健康的间接影响,就会低估身体活动产生的效果,从而无法进行适当的资源配置。为此,后续针对身体活动对青少年健康产生的间接影响效果方面的研究仍值得深入探讨。

3.3 身体活动对青少年健康影响的性别差异

分别探究青少年男女身体活动与健康的路径以鉴别各因子对健康产生的影响中的性别差异。首先,身体活动对忧郁的直接影响效果并未呈现显著的性别差异[27],可见,经由身体活动促进青少年男女心理健康是共同的行动方针。其次,身体活动对青少年自评健康的直接效果有明显的性别差异,男孩自评健康的效果比女孩大。此项研究结果与国外研究具有一致性[7-8]。最后,身体活动与青少年男女体重过重的相关度不同,可能是由于男孩与女孩身体活动的强度、时间,甚至所消耗的热量不同所致。由于本研究资料缺少进行身体活动所消耗的热量数据,因此,可能低估身体活动对健康效果的影响。

拟合指标χ2dfPRMSEARMSEA 90 % C.I.CFI判断值<0.080~1男孩951.0371<0.0010.038(0.036,0.040)0.748女孩936.0571<0.0010.038(0.036,0.040)0.756

3.4 研究的局限性

首先,本研究使用2013年的调查样本进行横断性资料分析,囿于样本的自身局限性,身体活动与健康的关系可能存在内生性问题。其次,问卷设计询问青少年“现在的”自评健康、身高体重、“过去七天内”的忧郁症状、“过去一周”参与体育活动的时数及“一年内”的课外体育活动参与情形,是基于将上述身体活动作为此类健康自变量的考虑。然后,身体活动对心理健康至少有短期效果[26],本研究为横断性资料分析,因此无法解释身体活动的长期效果。最后,由于本研究以“基本心理需要理论”为分析基础,探索身体活动通过自信心及亲子关系等心理需要机制对青少年忧郁、自评健康及体重超重情形产生的间接影响。因此各健康指标回归模型的判定系数(R2)值偏小,介于0.03~0.13之间。但是以结构方程式分析时,考虑各健康指标残差的相关及自信心与亲子关系残差的相关性(图2所示),最后用模型拟合指标-近似误差均方根(root mean square error of approximation,RMSEA)检定男、女孩样本模型分别为0.031及0.03,表明其具有良好的配适度。此外,体重超重的模型估计的回归判定系数(R2)值偏小(0.029-0.043),是因将二元变项的体重超重与否处理为连续变项,而以线性机率模型进行估计。

3.5 对我国青少年健康促进的启示

此项研究不但以全国青少年的代表性资料证实身体活动对青少年健康促进的预测作用,而且强化了相关心理机制的影响效果;此研究结果未来可促进青少年体质健康提升,成为建立以健康青少年为基础的行动策略参考,亦即朝着进一步完善“知策—治策—行策”三位一体的政策推动[28]。首先,在“知策”方面,应为社会各界(家长、教师、校领导)提供身体活动效益的全面性理解。例如,身体活动对不同面向(包括身体、心理、认知、社会等)的健康效益应有不同的解释说明,以利于推动体育教育并提升学生参与体育活动的意愿。其次,在“治策”方面,应采用不同形式的身体活动,不仅是体育锻炼,还应锻炼其他各式各样的运动技能,比如参观比赛或表演,以满足不同的心理需要,例如自信心与亲子关系的需要,从而发挥出身体活动的最大效益。最后,在“行策”方面,通过以上策略,从小渐次培养青少年健康生活方式并发展心理需要机制,养成儿童青少年的运动习惯与健康心理,进而普及成人,为实施全民健身行动及落实健康中国建设服务。