跨界民族地区老挝籍女性非正式婚姻关系研究

——以普洱市镇沅县X 村组为例

苏韦铨 杨致远

(1. 普洱学院 云南普洱 665000;2. 孟连一中 云南普洱 665899)

跨界民族地区是指现代民族国家边界线两侧一定深度和宽度的地区,也就是国家间靠近边界的毗邻区。这一地区在传统上属于少数民族世居地区,民族成分复杂。特别是在现代民族国家建立后,一些被喻为“同根同源”的民族因边界区隔而跨界而居。跨界住居后,同一民族、不同民族的部分群体间曾经天然的交流渠道因此受阻,交往成本上升,但是在共同的/相近的民族历史记忆,民族显性特征,地缘空间临近延续而来的密切经贸关系与文化交流等因素共同作用下,跨界而居的各民族仍开展着频繁的交往活动,并涉及到社会的各个维度,其中跨国婚姻作为一个典型侧面,能够从一定程度上“窥视”跨界民族地区的民族交往。

问题的提出

2019年十九届四中全会提出提出坚持和完善中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化,意味着治理需要精细化。跨界民族地区是典型的边境毗邻区,基层治理能力现代化水平较低,传统治理模式中往往具有“刚性化”特征,没有充分结合地方实际考虑群众真正关心的问题;对一些已经发生的问题“一刀切”现象比较普遍;对群众的心理帮扶远弱于物质支持。在国家治理体系和治理能力现代化的背景下,需要进一步深化研究,从人民中心出发,加强治理体系和治理能力建设。

以跨界民族地区存在的大量跨国婚姻关系的客观事实为例子,作为一种常态化通婚形式广泛被各族同胞所接受,但从国家边界管理方式的存在角度则成为了边境地区亟需解决的社会问题。[1]故长期以来对这种婚姻关系的研究侧重于“问题”的发掘,以及对跨国婚姻中存在的“不稳定性”“非法性”及相关衍生性问题展开普遍性治理。但是跨国婚姻关系本身作为一种社会网络关系,是跨界民族地区各民族同胞需求的结果,作为从国家视阈下观察到的普遍性问题存在并不能代替直接的社会感受。在治理新时代,必须坚持应有之“人民至上”的观念,不仅加强从治理者角度的治理供给研究,还需要加强从被治理者角度的治理需求研究,从而实现公共物品供给与人民群众需求之间的平衡。

围绕跨界民族地区婚姻关系的研究学界成果众多,本研究则在前期基础上另辟蹊径,将研究空间框定为与老挝相近的普洱市镇沅县X村组,将研究对象框定为老挝籍女性,通过采用社会网络关系分析的视角,采用访谈为主、问卷调查为辅的形式,检视老挝籍女性跨国界进入中国后的社会关系及其存在于需求方面的相关问题。2019年7月初和2019年9月下旬,分别2次前往调研地点X村组开展调研,以非正式婚姻关系中老挝籍女性为中心,从“自身评价——核心关系评价——周边关系评价——外围关系评价”4个维度进行社会网络关系的分析。研究发现在本次调研的空间范畴和对象范畴中,老挝籍女性非正式婚姻关系在社会日常层面并不天然构成治理问题,相应地治理问题的呈现是多样性的,并非一概而论。换言之,治理的精细化需要在平衡社会需求与国家要求之间作为必要的调整。

调研内容与初步结论

研究需要从假设出发,通过对具体调查对象的筛选和判定,凝练出在相对范畴中的一般性规律,从经验判断上升到价值判断,以检验研究假设的成立与否。

基本假设

关于跨界民族地区的跨国婚姻从政学两界的研究出发,一般被认为是影响社会稳定的不确定性因素,非法出入境、婚姻骗局、疾病传播、非法同居、(国内外)重婚等现象较为突出,成为治理主体关切的对象。跨界民族地区的跨国婚姻,由于多方合力的作用,一般性地呈现出非正式婚姻(即事实婚姻为主)的典型特征,因此首先在承认这一显性要素存在的基础上,假设从相对立的需求方作为研究突破口,运用社会网络关系进行研究,能够从中得出至少几类不同的关系以解释治理问题的产生是婚姻需求方与治理供给方之间的不平衡所导致。虽然在一定程度上,这种非均衡性是常态化的现象,但不能“刻板印象”地认为非正式婚姻关系天然地直接产生治理问题,并由此扩大“晕轮效应”利用行政手段开展“一刀切”治理。

调研内容

为了验证以上假设是否能够成立,调查小组随机以X村组中的一户老挝籍非正式婚姻女性为切入点,就她所知悉的周边老挝籍非正式婚姻关系女性为数据对象进行数据采集:

基本信息说明。本研究的关键起点是10户老挝籍非正式婚姻关系女性,因此首先就对其家庭基本资料进行了收集。10户家庭中有9户属于当地的建档立卡户,男性民族成分为彝族7人,爱伲族2人,哈尼族1人,平均年龄为40岁以务农为其家庭的主要收入来源,一般情况下能够保持家庭生活收支平衡。在10户中有1户非建档立卡户因为老挝籍“媳妇”生病,致使2018年以来生活赤字日益增加。老挝籍女性8人为哈尼族,另外2人不详,平均年龄为36岁,以帮助男方务农为主。10对关系中男女双方生育状况为小孩5人。

满意感知评价调查。在核心关系之外,研究小组还对周边邻里约50人,外围人员即村干部、驻村工作队员、乡镇干部等20人进行了访谈,形成一下具体评价数据。

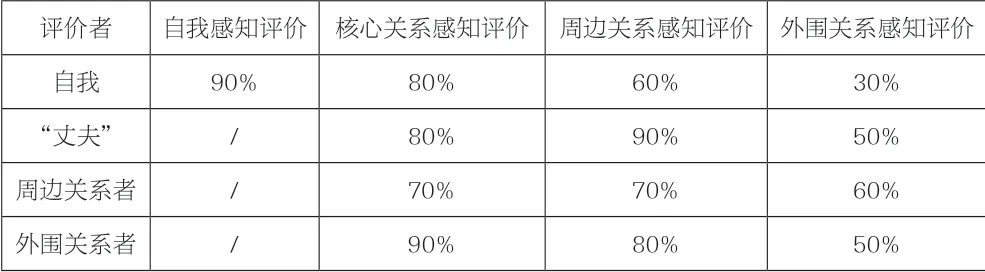

表1 跨国非正式婚姻中老挝籍女性社会网络关系正向感知度评价简表

其他情况整理。围绕相关评价指标,研究小组还收集了用于佐证访谈数据准确性的材料。例如围绕老挝籍女性的自我感知评价,收集了其收入获得、普通话和方言学习途径与能力、老挝境内婚姻关系、与老挝籍同胞的交流情况等资料。老挝籍女子表示,跨国婚姻形成后财务自由程度适有提升,方言习得因为跨界民族身份较为容易,老挝境内婚姻关系中存在的暴力现象比较普遍,目前与老挝同胞的交流仍然频繁,目前影响婚姻关系的最大障碍是生活习惯差异,仅有1人提到合法身份取得的重要性。类似地,小组也对其“丈夫”、周边关系着、外围关系着进行了相关访谈,以进一步验证非正式婚姻关系中感知评价的准确性。

调研分析

根据对以上信息的收集,在需求者的视角层面的分析认为,老挝籍女性非正式婚姻关系具有以下几个特征。

自我感知度高,但存在“中心——外围”递减效应。作为社会关系网络评价的核心本体,老挝籍女性认为在地理空间邻近、民族文化相同/相似度高、中国经济发展福利、社会平等和谐等方面,跨国婚姻能够有效提高生活水平,满足自我发展需求,故此自我感知度偏高。正因如此,对于男女“婚姻”关系这组核心要素的满意度评价也较为积极。但是由于跨国婚姻本身存在的差异性,老挝籍女性的交际范围受限,与邻居的合作度有较为明显的下降,对于政府部门的人员多数具有“恐惧”心理,担心因身份问题中断现有生活状态,故此不愿意多进行接触,选择回避。故而老挝籍女性在社会网络关系中的评价度呈现由核心向外延递减的状况。

“丈夫”感知度呈现波浪状。老挝籍女性的直接相关者“丈夫”在其核心关系评价中的也较为积极,没有出现不一致性。但在周边关系中,“丈夫”的评价要明显高于老挝籍女性,主要是由于婚姻关系带来的家庭稳定性和生理需求性两个方面的影响,能在一定程度上取得与周边邻里的平等对话,虽然当地流传有“穷人娶老挝媳妇”的说法,但当地大龄未婚男子人数较多,且都不富裕;还有部分非建档立卡户也存在利益未婚现象,反映了这一说法带有的“酸味”。对于与外围关系的评价中,也因为存在社会保障、婚姻因行政力量被打断等方面的忧心而有过顾及,评价度不高。

周边感知度呈现线性状。周边邻里对老挝籍女性社会网络关系的评价则比较均衡,一是因为介入核心关系程度有限,再者是对于核心关系与政府治理要求之间无直接连接性,但出于邻里关系有“操闲心”的感觉,因此整体感知度不高且较稳平稳。调研中有周边邻居反馈说,“这是个人家庭给能(能不能)发展的问题,不娶老挝的就日子就难在了”“政府现在管的严,有时候也挺担心哪一天老挝女子被送回去了呢”“我们有时候也会叫他家老挝’媳妇’跟着一起干活,不过她也不怎么愿意来,就是两口子在一起时间多些。不打不闹么日子还是能过的”。可以从社会日常中验证以上。

外围感知度呈现“外围——中心”递增效应。恰与老挝籍女子的自我感知评价相反,处于外围者的身份存在政治属性和社会属性的双重交织,一方面需要提供“管理、治理、服务”的公共供给,遵循国家有关要求开展必要的行动;另一方面大部分人员又与老挝籍女子的“丈夫”、邻里等具有较为复杂的社会关系,难以完全忽视“乡土社会”的情感影响。调研中,有相关人员说到“我们有时候也很麻烦嘛,又要执行政策、又要碍于情面,但是法大于情嘛,也是没办法的事情”、“不过一般来说,现在她们(指老挝籍女子和其’丈夫’)的日子总体都还行,家庭和邻里间也没有什么大矛盾”。

初步结论

本研究在实践调研和借助社会网络关系理论进行分析后认为:第一,社会关系结构清晰。老挝籍女性跨国进去中国后,由于非正式的身份问题,社会交往有限,其社会网络关系仅在原有在老挝关系中增加了核心关系、周边邻居关系和少部分的外围关系,结构并不复杂。与此同时,由于核心关系的存在,中国男性也会在一定程度上与该女子的原有老挝社会关系形成联系,但这种联系程度因人而异。第二,核心关系支撑尤其重要。老挝籍女性通过跨国婚姻进入中国后,在多数情况下能够对满足男女双方的社会生活需求,维系家庭可持续发展。调研组在访谈中询了解到,老挝籍女性并不因非正式婚姻关系中的身份问题而有回国的念想,反倒是担心外围力量;同时中方男性也表示并不担心该女子突然离弃,因为双方在相处中,已经通过跨界民族的身份与老挝一侧形成了比较系统化社会网络关系,只要自己不出问题、外围力量不强制干预,社会日常仅是有证无证的问题。第三,周边关系影响力较弱。周边关系对跨国婚姻的影响主要表现在社会日常中一些琐事方面,评价老挝籍女性不善于交往和表达、做事速度慢等,但作为邻里并不排斥也在逐渐接纳,且对于老挝籍女性带来的有关老挝方面的食物、民风民俗有好奇感。第四,需求方和治理供给方存在张力关系。研究表明,并非全部的老挝籍女性跨国婚姻非正式关系会在社会日常需求层面必然带来矛盾,在不否定可能存在问题的前提下,只要核心关系具有足够支撑力,就能够促进家庭的接续发展。此外,作为外围者的观察视角则是找问题,以加强治理供给,在原则大于人情的基本前提下,具有强制力,需求方和治理方之间存在结构性张力。

总之,在跨界民族地区这一空间范畴下,以老挝籍女性跨国非正式婚姻关系为研究对象,通过实践调研和理论分析后发现:跨国非正式婚姻本身作为社会需求而出现,只要有良好的社会网络关系维护,一定意义上是能够接续家庭发展,不过这种社会需求并不能掩盖其带来的非法跨界、事实婚姻等方面的问题。从治理者的角度出发,维护国家安全、促进跨界民族地区社会发展需要依法展开,这种强制性力量和家庭软需求之间的矛盾才是问题本身所在。因此如何精细化治理,将需求与供给进行有效的平衡,仍有巨大的空间。

最后,本研究由于样本量采集较少,有可能存在限制于特定的老挝籍女性非正式婚姻圈中的不确定性,采集样本中基本以积极的社会网络关系形态为主出现,对研究的结论导向势有所干扰。不过这也从另一个侧面为研究提供了可能性。