让梦想从这里起飞

上期,牙牙带大家看了上林县镇圩瑶族乡中心学校的瑶鼓文化,本期牙牙来到了上林县三里镇中心学校,这里又有什么惊喜等着牙牙呢?一起去看看吧!

上林县三里镇中心学校(下简称三里镇中心校)位于三里镇,听说那里有着悠久的历史、璀璨的文化和独特的民风,连明代著名地理学家、大旅行家徐霞客去到那里后都不舍得离开,在那逗留了52天,还写下了一万多字的游记呢!三里镇也因此得名“霞客古镇”,三里镇中心校亦因此挂牌成立“徐霞客小学”。《徐霞客游记·粤西游记卷四》里记载了三里镇一种独特的壮族民俗文化——“渡河公”,该民俗文化自明朝形成以来,至今400多年长盛不衰,并于2008年被列入广西壮族自治区非物质文化遗产保护名录。下面,牙牙就带大家一起去领略“渡河公”文化的魅力。

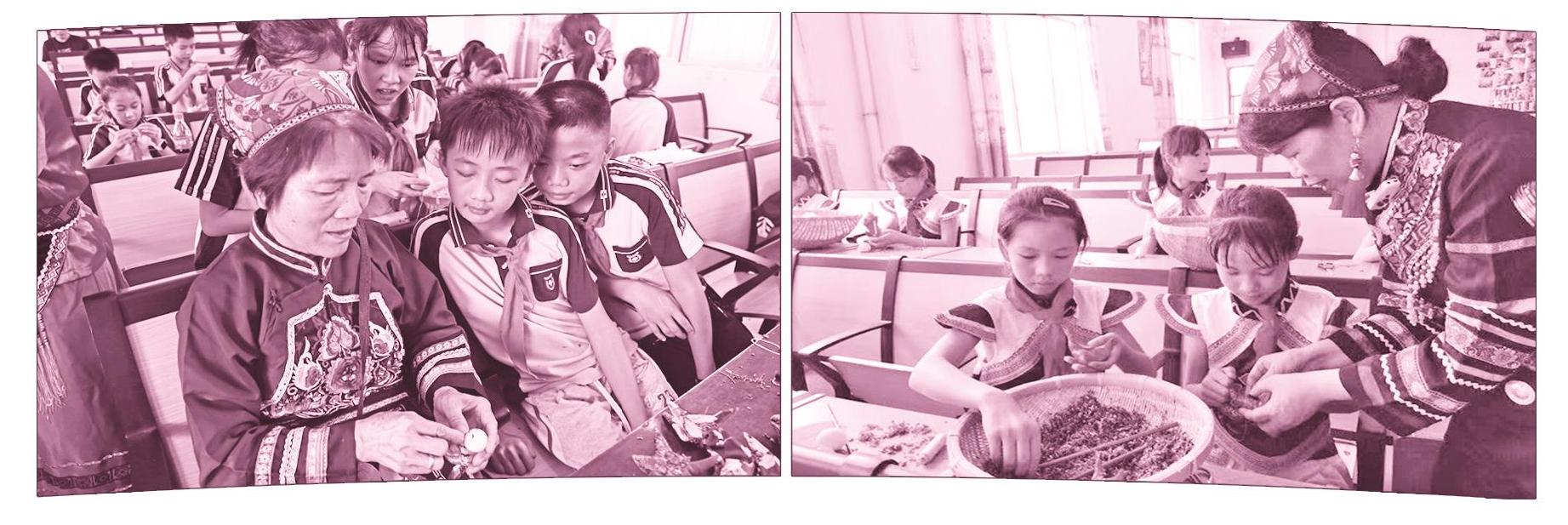

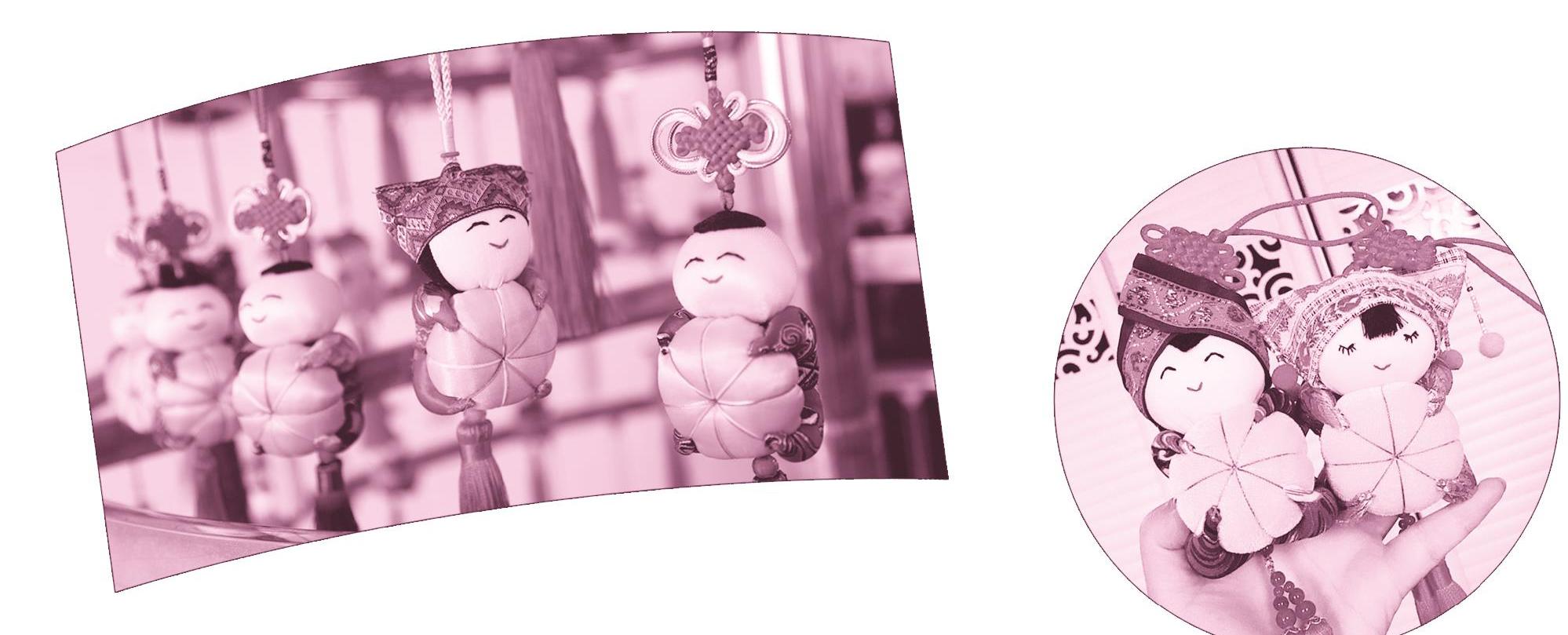

牙牙来到三里镇中心校的时候,同学们正在跟着老师学做“渡河公”(一个或多个小布人怀抱着一个金黄色的南瓜,南瓜用风干的艾草、白芷、苍术等多种中草药填充),担任主讲老师的覃金霞老师介绍说,“渡河公”的样式很多,不同的样式有不同的寓意:单人抱南瓜,寓意幸福安康;双人抱南瓜,寓意相亲相爱;四人抱南瓜,寓意四季吉祥;五人抱南瓜,寓意五福临门;六人抱南瓜,寓意六六大顺……覃老师在课上教大家制作的是单人抱南瓜的样式。看起来很有趣的样子,我们也来学学吧。

步骤:

1.制作抱南瓜的娃娃的身子。把锦缎布料剪成正方形,在布料背面用针线按图①缝好四边,注意不要全部缝上,中心要留口,以便将布料翻回正面。

2.将做好的布袋翻回正面后,往布袋里塞入艾草,并缝上之前留的口,如图②。

3.制作娃娃的头部。把白布剪成圆形,在中心放入棉花后,用线绑紧,然后将其缝在刚才制作的娃娃的身子上,如图③。

4.用针线将绣花布带缝在娃娃的腰上,做娃娃的腰带,如图④。有吊坠材料的同学,还可以在娃娃的底部缝上吊坠,如图⑤。

5.制作南瓜。先把黄绸布剪成圆形,并用针线将其缝制成圆形的“南瓜袋”,如图⑥、图⑦。

6.为了制作出饱满漂亮的南瓜,可先在“南瓜袋”中垫上棉花,再塞入艾草,如图⑧、图⑨。

7.缝上袋口后,用颜色鲜亮的线把缝好的“南瓜袋”平均分成8份,制作成南瓜的样子,如图⑩。

看,牙牙和同學们制作出的“渡河公”是不是很可爱呢?“渡河公”不仅样子可爱,还有着一个美丽的神话传说:远古的时候,民不聊生,玉皇大帝派了一位美丽善良的仙女下凡,拯救受旱灾的黎民百姓。仙女在人间爱上了一位饱读诗书的英俊少年并与他成婚,过上了幸福美满的生活。但这一行为触犯了天条,震怒的玉帝下令,让海龙王发威把陆地变成汪洋大海。一对金童玉女抱着大南瓜,浮在水面上漂流。待洪灾过后,这对金童玉女开始了新的生活,并繁衍了后代。后来,当地的人们将这对金童玉女奉为自己的祖先。每年农历五月初五端午节时,为了寄托思念祖先、保佑平安的心愿,家家户户都会用彩布缝绣“渡河公”,然后男女老少齐聚清水河边,一边祈祷,一边把绣好的“渡河公”悬挂在小孩子的脖子上;或把“渡河公”和粽子放在一艘小船上,点上红蜡烛,让小船沿河漂流而下,带走不幸和忧伤。

为了更好地传承和发扬当地的“渡河公”特色文化,三里镇中心校于2015年把该民俗文化引入校园,开设了“渡河公”传承课堂。每个班级每周都有一节“渡河公”传承课,不同年级的学生学习的内容也不同:低年级的孩子在老师的引导下,了解“渡河公”文化的内涵,通过和家长一起参加放“渡河公”的活动,增强对家乡民风民俗的兴趣;中年级的孩子要知道制作“渡河公”的材料,学会穿针引线,开始学习制作“渡河公”;高年级的孩子要在初步学会制作“渡河公”的基础上进行创新,提高手工艺水平。

学校还将“渡河公”传承课堂纳入三里镇中心校乡村少年宫的课程体系,成立了乡村少年宫特色班。此外,学校每年都会请一些民族文化传承人到学校给学生上课,让学生进一步了解“渡河公”文化。与此同时,学校还开展了“渡河公”绘画展、“渡河公”作品展、“渡河公”船评比等一系列活动,让学生从多方面感受非遗文化的内涵和魅力,从而激发出学生保护和传承非遗文化的决心。

在学校的大力推广下,校园处处沁透出浓厚的文化气息、充溢着文化底蕴。学校为传承非物质文化遗产做出的努力,亦得到了肯定:2014—2018年度,学校连续获得上林县小学教育教学工作综合评价一等奖;2019年,学校的“做手工”和“请到我的家乡来”两个课例分别荣获市级教学比赛一等奖和县级教学比赛二等奖。