儒家人性论的思想史考察及分析框架

——基于原典的路径

王敦辉 甘满堂

(1福建农林大学金山学院, 福州 350002;2福州大学, 福州 350108)

一、引言

人性善恶论是我国古代思想极为重要的一个议题。两千年来,不少思想家皆对此争论不休。性善、性恶、善恶混合、无善无恶、性情分离……这些思想在古代形成了激烈的交锋。聚焦儒家人性论的研究在学术界蔚为大观。学界研究主要集中人性论的起源或流变(金永健,2005[1];郭沂,2005[2];韩丽华,2011[3];武占江,2015[4];任昱霖、陈声柏,2019[5]);儒家人性论的阐释与辨析(周德清,2004[6];商国君,2005[7];王军,2010[8];张艳婉,2012[9];张炳尉,2012[10];李细成,2018[11];赵法生,2019[12]);儒家人性论的影响及意义(张威,2009[13];崔迎军,2014[14])以及对具体某位先贤人性论思想的探讨等(林乐昌,2000[15];朱汉民、洪银香,2014[16];陆建华,2017[17])。

学者研究从多个维度深化了对儒家人性论的认识。但不难发现,对儒家人性论进行分时期的详细考察并提出分析框架,尚不多见。习近平总书记在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会上讲话指出,“坚持有鉴别的对待、有扬弃的继承……努力实现传统文化的创造性转化、创新性发展。”在此笔者依原著经典路径,选择先秦、秦汉、唐宋、明清等代表性先贤,对人性论作思想史的考察,并提出一个尝试性的分析框架,同时在现代跨学科视野下进行对话与审视。

二、儒家原典视野下的人性论

概而言之,从孔子肇始,经多位圣哲先贤探讨,人性论日益精微细化。其间夹杂着辩驳、调和以及析正,并各有师承。先贤们探赜人性的善恶,引入多个经典概念,如气、情、习、才、理等,延伸讨论至人性的根源、机制、品类等。

(一)先秦时期考察

众所周知,孔子提出:“性相近也,习相远也。”(《论语·阳货》)。孔子并没有说性善或性恶。孔子只是将仁作为判断善的标准。子曰:“唯仁者能好人,能恶人。” (《论语·里仁》)孔子认为只有仁者才能真正地评判臧否一个人。在里仁篇中,还可以看到如下表述,“子曰:‘我未见好仁者,恶不仁者。好仁者,无以尚之;恶不仁者,其为仁矣,不使不仁者加乎其身……盖有之矣,我未之见也。’”孔子明确提出,好仁者,无以尚之。即终日与仁同在的人,没有什么在他之上了。这是将仁者放在了至高的道德位置。但同样属于儒家中的孟子与荀子却各自提出了性善论与性恶论,形成了思想史中的重要阵营。

孟子将人性与兽性相对,认为人与禽兽相异之处在于人皆有四端,即恻隐之心,羞恶之心,辞让之心,是非之心,此四心是仁义礼智的根源。孟子认为,“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达”“人皆可以为尧舜”。孟子认为人性就是人皆有之的本性,“圣人与我同类者”。之所以在现实中见到不善之人,那是其丧失了本心或受外在环境影响的缘故。孟子认为,“富岁,子弟多赖;凶岁,子弟多暴。非天之降才尔殊也,其所以陷溺其心者然也……故凡同类者,举相似也,何独至於人而疑之”?(《孟子·告子上》)

荀子不以为然,开宗明义,“人之性恶,其善者伪也”“不可学,不可事在人为者,谓之性;可学而能,可事而成之在人者,谓之伪,是性、伪之分也。”(《荀子·性恶》)荀子认为,人的自然本性是贪财好利、妒忌憎恨、喜好声色等,需要教化引导,法度管理,人们才会诛恶从善。他指出,“今人之性,生而有好利焉,顺是,故争夺生而辞让亡焉;……然则从人之性,顺人之情,必出于争夺,合于犯分乱理,而归于暴。故必将有师法之化,礼义之道,然后出于辞让,合于文理,而归于治。用此观之,人之性恶明矣,其善者伪也。”(《荀子·性恶》)荀子认为,就像人贫穷希求富贵一样,人性虽恶,但也有对善的追求,可以通过修身来实现转化。“见善,修然必以自存也;见不善,愀然必以自省也。善在身,介然必以自好也;不善在身,菑然必以自恶也。”(《荀子·修身》)荀子的思想被汉代陆贾所继承,“夫法令者所以诛恶,非所以劝善。故曾、闵之孝,夷、齐之廉,岂畏死而为之哉!教化之所致也”。(《新语·无为》)

(二)秦汉时期考察

汉代贾谊在孟荀基础上,另辟蹊径,从外在言行的善恶来辨别人的高低,肖与不肖,“凡人者,若贱若贵,若幼若老。……故夫行者善,则谓之贤人矣;行者恶,则谓之不肖矣。……故智愚之人有其辞矣,贤不肖之人别其行矣,上下之人等其志矣。”贾谊在此悬置性善性恶的根源。

我们知道,《吕氏春秋》以儒家学说为主干,熔百家学说于一炉。吕氏春秋中提到,“天使人有欲,人弗得不求;天使人有恶,人弗得不辟。欲与恶,所受於天也,人不得与焉,不可变,不可易”。(《吕氏春秋·大乐》)认为人性的欲望与憎恶都是先天产生的,不以人自身意志所转移。

董仲舒亦是从天命角度探析人性的根源。“人受命于天,有善善恶恶之性,可养而不可改,可豫而不可去,若形体之可肥臞,而不可得革也”。(《春秋繁露·玉杯》)。董将性细分为三品,“圣人之性,不可以名性,斗筲之性,又不可以名性,名性者,中民之性”。董认为性与善不可分离,但也不能混为一谈,认为性本质朴,善乃教训而成,“性者,天质之朴也,善者,王教之化也;无其质,则王教不能化,无其王教,则质朴不能善。质而不以善性,其名不正,故不受也”。(《春秋繁露·实性》)又将人性论与皇权相联系,认为皇权的存在正是天意,抑恶扬善。“天生民性,有善质而未能善,于是为之立王以善之,此天意也”。(《春秋繁露·深察名号》)董仲舒的思想为后代多位思想家所继承与发展,如王充、韩愈、司马光等。

扬雄则试图折中孟荀学说,持善恶相混论,“人之性也善恶混,修其善则为善人,修其恶则为恶人”。(《法言·修身》)王充从本体论的角度探讨人性,认为人性有善有恶,且性的善恶与气有关。“论人之性,定有善有恶。其善者,固自善矣;其恶者,故可教告率勉,使之为善。凡人君父……令渐於善,善渐於恶,恶化於善,成为性行”。王充详细论证了气与性的关系,“禀气有厚泊,故性有善恶也。……禀之泊少,故其操行不及善人,犹或厚或泊也。……人之善恶,共一元气,气有少多,鼓性有贤愚”。(《论衡·卷二·率性》王充承继了董仲舒的思想,认为中品者可以通过教化与修养来实现性的转化,“夫中人之性,在所习焉。习善而为善,习恶而为恶也。至於极善极恶,非复在习”。(《论衡·卷三·本性》)

(三)唐宋时期考察

韩愈将性与情分开,认为性的内涵是仁义礼智信,同时继承了董仲舒的思想,将性分为上中下三品。“性也者,与生俱生也;情也者,接于物而生也。性之品有三,而其所以为性者五;情之品有三,而其所以为情者七。曰:‘何也’?曰:‘性之品有上、中、下三。上焉者,善焉而已矣;中焉者,可导而上下也;下焉者,恶焉而已矣’。其所以为性者五:‘曰仁、曰礼、曰信、曰义、曰智’”。(《原性》)司马光吸收了扬雄的思想,认为孟荀各执一端,有所偏颇,认为人性善恶兼有。在注释扬雄的《法言》时提到,“夫性者,人之所受于天以生者也,善与恶必兼有之,犹阴之与阳也。是故虽圣人不能无恶,虽愚人不能无善,其所受多少之间则殊矣。善至多而恶至少,则为圣人;恶至多而善至少,则为愚人;善恶相半,则为中人”。司马光还以田地喻人性,稻、粱喻善,藜、莠喻恶,即田地既长稻粱,亦生藜莠,认为孟子是“是信稻、粱之生于田,而不信藜、莠之亦生于田也”,认为荀子是“藜、莠之生于田,而不信稻、粱之亦生于田也”。(《法言义疏》)

与司马光同时代的张载,则广纳各家学说,对前代人性论作了批判性地分析总结。张继承了荀子、王充等人思想,认为世界与人是由“气”所构成,人的本性出自“气”,将性分为“天地之性”与“气质之性”,同时一定程度上接受孟子的性善论,认为人本性纯善,因后天环境影响,形成了千姿百态的个性。同时,张提出,每个人都可往“天地之性”努力,臻于至善。“性于人无不善,系其善反不善反而已,过天地之化,不善反者也……行险以侥幸,不顺命者也”。(《张子正蒙·诚明》)

王安石在人性论上作了概念辨析,对诸子之言不以为然,认为先贤是将性与情相混淆。“诸子之所言,皆吾所谓情也、习也,非性也”。(《王临川集·原性》)“性者,情之本;情者,性之用”。(《王临川集·性情》)王安石虽认为性与情不同,但他不同意韩愈的观点,认为韩愈将本体与特征相混淆,“夫太极者,五行之所由生,而五行非太极也。性者,五常之太极也,而五常不可以谓之性,此吾所以异于韩子”。 (《王临川集·原性》)王安石与司马光相似,认为孟荀都是偏执一端,但王安石的论述进路不同,他不是认为性是善恶混,而是认为性与情不一致,“孟子言人之性善,荀子言人之性恶……情生乎性,有情,然后善恶形焉,而性不可以善恶言也,此吾所以异于二子。孟子以恻隐之心人皆有之……如其说,必也怨毒忿戾之心人皆无之,然后可以言人之性无不善,而人果皆无之乎?……荀子曰:‘其为善者,伪也。’就所谓性者,如其说,必也恻隐之心人皆无之,然后可以言善者伪也,而人果皆无之乎”? (《王临川集·原性》)

苏轼在人性论上的观点接近王安石,苏轼是将性与才两个概念相分离,在著名的《扬雄论》中,苏指出,“是未知乎所谓性者,而以夫才者言之。夫性与才相近而不同,其别不啻若白黑之异也”。苏轼认为性无善恶,扼要区分“性之所有”与“性之所能”之不同,“由此观之,则夫善恶者,性之所能之,而非性之所能有也……扬雄之论,则固已近之。曰:人之性善恶混。修其善则为善人,修其恶则为恶人。’此其所以为异者,唯其不知性之不能以有夫善恶,而以为善恶之皆出乎性也而已”。

宋理学家对人性论的看法基本返归孟子,认为性本善,并引入了“理”的概念,认为性即天理,乃形而上者,所得于天之理。朱熹指出,“言水诚不分东西矣,然岂不分上下乎?性即天理,未有不善者也”“性者,人之所得于天之理也;生者,人之所得于天之气也。性,形而上者也;气,形而下者也。……以理言之,则仁义礼智之禀,岂物之所得而全哉?此人之性所以无不善,而为万物之灵也”。(《孟子集注·告子章句上》)陆九渊同样认为,人性本善,若有恶行,则是为外界利益所诱惑而丧失了善的本性,同时人能够反躬自省,“人性本善,其不善者迁于物也。知物之为害,而能自反,则知善者乃吾性之固有”。(象山语录上)

(四)明清时期考察

明代王守仁则从心出发来看待性。“至善是心之本体”“心之本体哪有不善?如今要正心,本体上如何用得功?必就心之发动处才可着力也。”(《传习录》)“然心之本体则性也。性无不善,则心之本体本无不正也。 欲正其心者,必就其意念之所发而正之”。(《大学问》)但王守仁同时认为,“无善无恶心之体,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物”(《传习录》)这里无善无恶就是至善的境界,“然不知心之本体,原无一物,一向着意去好善恶恶,便又多了这分意思,便不是廓然大公……所以说有所忿懥好乐,则不得其正”。(《传习录》)王守仁在这点上的看法与苏轼是相近的。明末清初思想家王夫之亦是从气上论性,对人性持“性善论”,并分析了性善的根源,“理善,则气无不善;气之不善,理之未善也。如牛犬类。人之性,只是理之善,是以气之善;天之道,惟其气之善,是以理之善”。(《读四书大全说》卷十)王夫之还从实践的观点来论证性善,认为人可以把握自己的志向,决定自身的善或恶,“苟志于仁,则无恶;苟志于不仁,则无善;此言性者之疑也……夫性之己而非物、源而非流也明矣,奚得谓性之无善哉”!清代戴震一定程度上继承了王夫之的思想,同样认为性善,并且人可以择善从之,“有血气,夫然后有心知……故人莫大乎智足以择善也,择善则心之精爽进于神明,于是乎在”。(《原善》卷中)

三、儒家人性论分析框架及其审视

如何看待儒家人性论在两千年来的交锋与分歧?笔者在此尝试提出一个分析框架进行阐释。

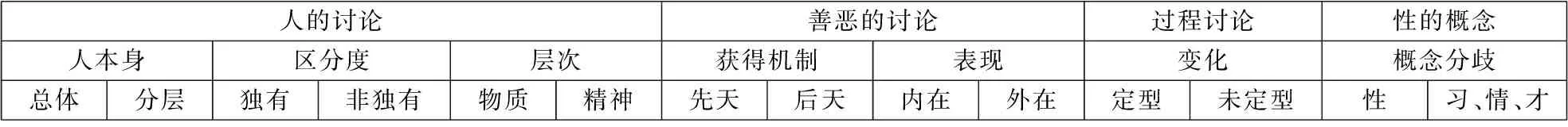

在儒家的思想体系中,孔子处于至圣先师的地位,因此,他定下的“性相近,习相远”人性基调影响至深。后世的思想家基本围绕着孔子的这个基调从不同角度各自进行探析。相近是什么意思?是人都有人性,还是人皆性善?还是人皆性恶?还是人性都夹杂了善恶?抑或说人性无善无恶,故而相近?这些解释在逻辑上都行得通。至于人性论,则有四个维度,人的讨论,善恶的讨论,过程讨论以及性的概念。其中,人的讨论可分成三个方面,善恶讨论依照获得机制与表现又可分为两个方面,因此,理论上可以有128种不同的人性论。所以,思想史上的异彩纷呈的人性论不足为奇。见表1。

表1 儒家人性论分析框架

这里“过程讨论”与“性的概念”两个方面较为简单,即“人性是否固定不变,是否可以通过修养来转化”以及“性的概念辨析,是否混淆了性与习、情、才等概念的差别”在先贤们的讨论中已经比较充分,此处不作太多展开。以下重点讨论及审视两个方面,即“人的讨论”以及“善恶的讨论”。

(一)人的讨论及审视

讨论人性善恶,人是逻辑起点。先贤是将人作为类的总体来看待,还是对其进行分层(品类)?人性是人本身的规定性,善恶论则是对此规定性进行伦理价值判定。如果将人进行分品类,则隐含不同类别的人的人性有所不同。古代先贤往往以君子小人、肖与不肖者、上品中品下品等进行区分。这个思维相当于引入了外在变量,如近现代学者常以阶级、民族等进行区分,认为阶级意识存在差异或民族国家之间呈现不同的民族性格,如日本人的国民性、美国人的国民性等。如本尼迪克特的《菊花与刀》讨论了日本的国民性;[18]许烺光的《美国人与中国人》则比较了美国与中国的国民性差异。[19]从这个角度审视,儒家人性论其实更多地聚焦于儒家文明或中原文明中的人性。

关于区分度问题,则集中于人与物及其他生物体的根本性差异,先贤们已经注意到这个问题。人与石头不同,人与牛、犬不同,他们亦经常以物譬喻来说明人性,如以水、田地、明镜等进行类比。譬如,告子认为,食色,性也。孟子就反驳,牛、犬亦有食色,所以食色不是人与牛、犬的根本区别。古代思想家们试图找到人类所独有的“性”。其实,若细致检视,孟子所说的四心,未必就是人类所独有。恻隐之心,羞恶之心等,今天生物学界的大量研究发现,许多灵长目动物,如大猩猩、黑猩猩,从其大量行为上看,与人类极为相似。基因组测序也发现,大猩猩与人类的基因组的相似度高达98%。那么,一个问题凸显出来:人性与大猩猩之性的根本区别在哪里? 因此就涉及到第三个方面,即精神与物质。

在形体上,人与一些动物可能非常相似。但是在实践以及精神层面,人与其他生物呈现出巨大的差异。人类创造出来的文明世界及社会亦重塑了人类自身。人类创造出来的物质文明、制度文明以及精神文明无疑会对人性产生巨大的影响。在这一点上,先贤们不约而同地忽略了,或仅仅关注物欲或利益等对人性的侵蚀,或关注个人修养对人性的助益。他们关注天、道、气等,从本体论角度试图发现人性的根源,但忽视了人类自身实践着的社会对于塑造人性的重要影响。因此,直到马克思才极富洞见地发现“人的本质是一切社会关系的总和”。从这个角度上来看,先贤们对社会存在对人性的塑造机理缺乏关注。

(二)善恶的讨论及审视

对人性善恶的获得机制与表现的看法不同,亦造成思想家讨论的分野。人性是先天还是后致的?内在的特质才能称作人性,还是可以从外在的行为表现来论定人性?在此仿用先贤比喻,作另一对话与探讨。人性是善是恶,就像黄河水是清是浊?在此不问东西,也无问上下。我们关注点在于:黄河的本质等同于水的本质吗?如果说水的本质是清的,所以黄河的本质也为清,这是混淆了总体与个体的区别。另外,黄河分成许多流域,不同河段的水质也有所区别。那么作为总体的黄河的水质如何?是取平均值?还是看最好的流域水质?抑或以最差的流域来否定黄河水质?再往深处追问,黄河在不同的历史时期的水质一样吗?需要追溯到黄河的形成开端吗?黄河的“先天水质”与黄河的“后天条件”如何互动?若黄河被工业废水污染,重金属超标,垃圾横流,是否可以认定黄河的水质产生了根本变化?还是认定黄河的本质依然纯澈,只是暂时失去了它的本真面目?以上追问的意蕴涉及先天与后天,内在与外在,其交锋在思想家人性论的千年脉络中清晰可见。

这里可以作更进一步的追问,也是被古代先贤们所忽略的,黄河自身的同一性如何保持?污染后如果治理好,黄河可以恢复水质;若治理不好,黄河无法恢复水质,那么此时可以认定黄河已不是之前的黄河了吗?换言之,无论人性善恶论如何论断,“人性本身是否保持其同一性”是无法回避的问题。如果人性无法保持其同一,那么判断人性善恶的命题的逻辑基础是不稳固的。古人亦常说上古时期民风淳朴,向往尧舜治理,那么,上古时期的人性与后世的人性是同一个人性吗?在伦理善恶论断之外,后世的人性是否变复杂了?古人并不作此疑问,认为人性并无不同,主要是治理水平的差异所导致。对此,人类学家的研究给我们不少启迪。概言之,人类学家与社会学家怀疑人性的同一性,认为文化重塑着人性以及气质。先贤们或许会把食人族视为野人,野蛮残忍且荒谬,绝不会认为是善良的。玛格丽特·米德在《三个原始部落的性别与气质》中指出,阿拉佩什族、蒙杜古马族以及德昌布族这三个原始部落的男女心理特征与行为模式有很大的差异,特别需要指出的是,与文明社会常有的刻板印象不同,德昌布族的男人是多愁善感,关心打扮,女人则是热情能干、见多识广[20]。马林诺夫斯基在《西太平洋上的航海者》中详细论述了原始人的智慧与文化,特别是特罗布里恩群岛的库拉(Kula)交易仪式,迥异于文明社会对物欲的追求[21]。

四、结语

通过对先秦、秦汉、唐宋、明清等时期诸多先贤关于人性论思想的考察,可以发现,儒家视野下的人性论内涵极其丰富。文中基于原著经典讨论了孔子、孟子、荀子、陆贾、贾谊、董仲舒、扬雄、王充、韩愈、司马光、张载、王安石、苏轼、朱熹、陆九渊、王守仁、王夫之、戴震等人的人性论,并围绕人的讨论、善恶的讨论、过程讨论以及性的概念等四个方面提出了一个分析框架。思想家们正是基于不同的逻辑起点与视角提出了异彩纷呈的人性论。

儒家人性论是我们优秀的传统文化,文中不揣谫陋,基于跨学科视角对儒家人性论进行了再审视。儒家人性论的多个视角,依然能为现代社会提供诸多启迪,但限于历史与时代的局限,主要集中于君子与小人之分,肖与不肖之别,对民族与国家等变量关注不够,对制度文明、社会关系等对人性的塑造缺乏关注。在善恶的获得机制与表现上讨论较丰富,但对原始部落与文明社会的比较不多,对人性的历史性考察较为缺乏,对文化与人性的互动缺乏了解。这一方面是由于儒家关注人性的初衷在于修身齐家治国平天下,关注重心不同,另一方面则是时代局限,不能过于苛求。如果对儒家人性论有更深入地理解,无疑需要学界进一步的来自原典与跨学科的研究。