古埃及文明中的平衡稳定观

——以卡尔纳克神庙为例

□刘青彬 信应君 王鸿驰

在古埃及创造的灿烂文明中, 令人印象最为深刻的无疑是宏伟壮丽的石制建筑,诸如金字塔、神庙、宫殿、陵墓、城堡等。 作为献给神祇和法老的礼物, 神庙是古埃及文明中最为重要的建筑形式之一, 它既是献给众神的住所,也是纪念法老的殿堂,甚至还可以兼做堡垒、行政中心或王室的避难所,是融合了政治、经济和商业的宗教中心。 神庙本身有多种描述,作为众神的府邸,埃及的象征和宇宙本身,是人们崇拜的焦点和通往神圣的门户,其最富于神秘色彩的隐喻也许是混乱宇宙海洋中的秩序之岛[1]8-9。 在古埃及人看来,神庙是神在创造宇宙期间产生的, 因此也是宇宙的反映, 并且对原始丘的描述就是创造的开始。 更现实的说法,神庙就是“神之家”,也是人们供奉神的神圣建筑物或建筑复合体[2]。埃及神庙承担着为神人沟通交流的作用, 是展示象征性的宗教仪式的重要场所。 在这里,无数埃及信仰的神灵得到了供养和装扮, 并通过法老和指定代理的祭司举行仪式来维护正义、秩序和平衡。

平衡和稳定是古埃及人的核心价值观念,他们不仅在建筑、雕塑、绘画、文字等多种艺术形式上注重艺术的对称美观, 而且在宗教、 政治、 律法等社会层面上也要求秩序稳定。 作为一种宗教复合建筑体,神庙的构成元素中蕴含着古埃及文明对平衡与稳定的追求, 提供了一个集中认识古埃及人思想和信仰的绝好例证。 在现存的古埃及神庙中,位于古城底比斯的卡尔纳克神庙是典型建筑,也是世界上最大的神庙建筑群之一。 对卡尔纳克神庙构成元素的剖析, 有助于我们更好地理解古埃及人的思想观念。

一、神庙的布局与序列

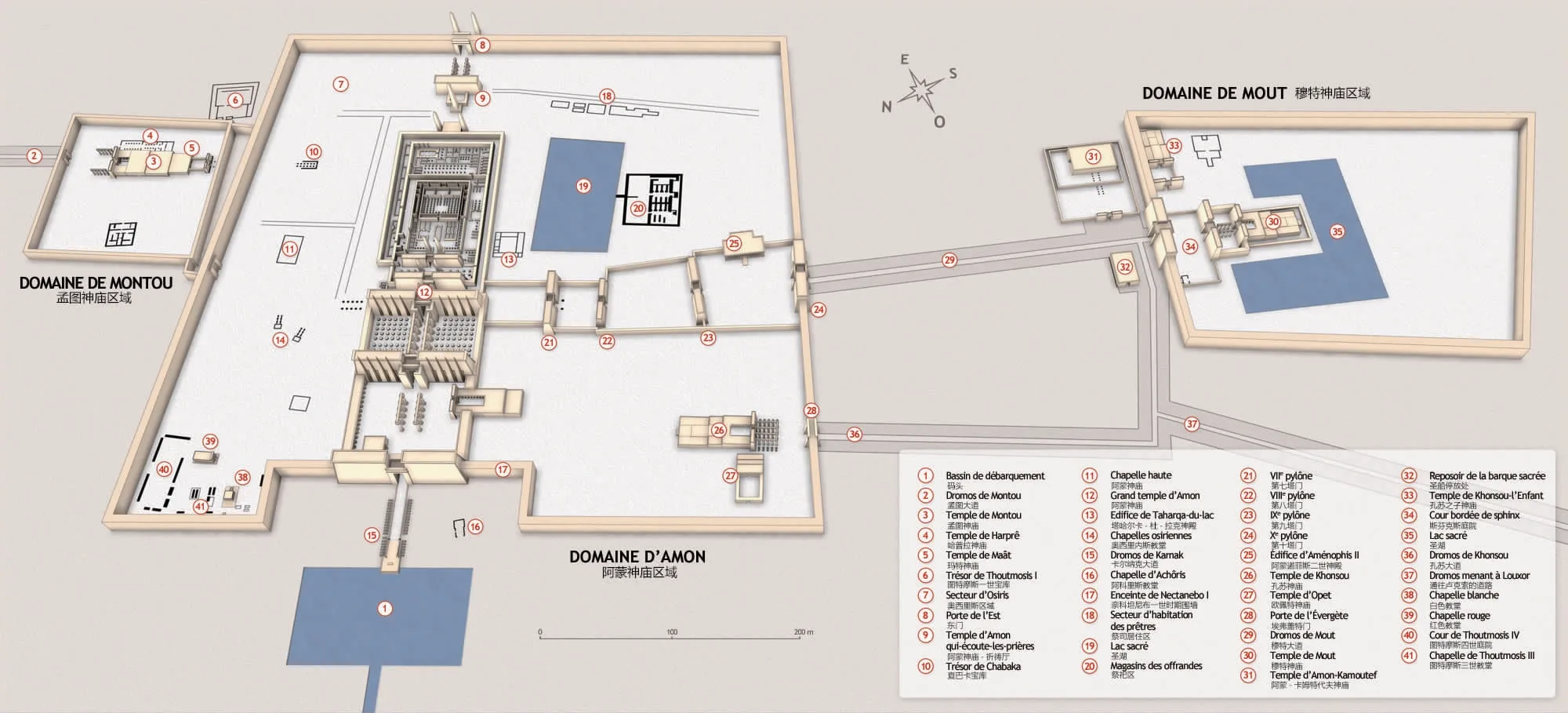

卡尔纳克神庙的修建可追溯至中王国时期,阿蒙(Amun)神崇拜在此时崛起,对于全新形成的卡尔纳克土地来说,“正是一个用来为新的神祇建造一座全新神庙的绝佳机会”[3]。神庙区经多位法老的扩建,一直使用到公元前后希腊人建立的托勒密王朝时期,前后绵延了2000 年之久。 到新王国时期,第18王朝的法老们将底比斯建成了埃及神庙的中心,太阳神阿蒙也成为全埃及崇拜的主神,大多数神庙都为供奉阿蒙神而建, 卡尔纳克也成为阿蒙神崇拜的中心, 最终形成一片约25万平方米的巨大综合建筑群。 这些神庙的设计遵循定制, 外形几乎固定不变, 主要由塔门、露天庭院、多柱厅、神殿和方尖碑等组成,四周环以围墙。 (图1)

经历代法老的修建,卡尔纳克神庙仅塔门就多达10 道。 其定式是由对称的两个塔楼和中间连接的天桥组成,象征着地平线,是太阳神由东向西运行的必经之地。 卡尔纳克神庙的多柱厅为世界最大,宽约102 米,进深50 米,占地5000 多平方米, 共有134 根石柱支撑着阶梯状的平屋顶。 石柱分16 行排列,中间两排12 根非常粗大,每根高达21 米,直径3.57 米。大厅中间部分比两侧高9 米, 所有的柱体、天花板、梁、墙面都有象形文字和表现法老和神的浮雕。 圆柱分别以纸莎草和荷花的形式表现,象征着法老与神的永恒生命。 从中王国时期起,方尖碑开始矗立于神庙内。 方尖碑是太阳光芒的象征, 通常用一整块石头雕琢而成,上面刻有国王的名讳和封号, 底座为正方形,碑体向上渐窄,顶部形似金字塔,尖端以金、铜或金银合金包裹, 当太阳东升照射到碑尖时,它像太阳一样发出耀眼的光芒。 神庙的各部分具有明显的象征意味,正如有学者所解读:“神庙入口两边的塔楼可以被理解为太阳升降的地平线,神庙的顶棚等同于天空,庭院中的柱子相当于顶天立地的支撑物,至圣所既是天地连接处,也是神所处的神秘的地方。 换句话说,古代埃及的神庙就是一个微型的宇宙。 ”[4]

卡尔纳克神庙除主殿供奉阿蒙神外,南部和西南角为供奉其妻子和儿子的穆特(Mut)女神庙及孔苏(Khonsu)神庙,这三位被称为底比斯三神。 此外,还有卡尔纳克北部地区的孟图(Montu)神庙和众多小神庙。

埃及是一个象征流行的国家,埃及的宗教观念决定了神庙是一种象征性的建筑[5],卡尔纳克神庙即是杰出的代表。 其构造元素蕴含着复杂的宗教观念,其结构布局尤其具备秩序与平衡的象征意义。 从布局排列来看,卡尔纳克神庙整体沿两条中轴线而建,主轴线纵贯东西向的阿蒙神庙,由代表阿蒙神的狮身羊面像组成的斯芬克斯大道从尼罗河边通向高大的塔门,经庭院进入壮丽的多柱大厅,尽头连接的即是供奉神像的神殿。 从象征意象上来看,主中轴线直指冬至日出的方向,这也确立了卡尔纳克神庙中的神祇在最初就“已经具备了太阳神的属性”[3]。 南北向轴线连接的是穆特神庙,其大致结构与阿蒙神庙一致。 “在抽象的空间图示中,最具实际意义的,是表征空间方位关系的轴线。 与抽象空间图示轴线的神秘契合,这是许多宗教建筑的要义所在。 ”[6]这种沿轴线的设计,甚至可以延伸到尼罗河西岸的葬祭庙和陵墓,除建筑上的高超技艺外,还深刻表征着埃及人的宗教观和平衡观。

除沿中轴线建造的序列外, 对神庙空间的利用也折射出宗教意识对社会秩序的影响。 从空阔的露天庭院到森立的列柱大厅,再到封闭逼仄的神殿,地面越来越高,顶部不断降低,建筑空间越来越小,采光也越来越差。这反映的是古埃及人理想世界的 “创世之岛”,“地面抬升意味着攀爬山峰,这种理念是和埃及的创世观念密不可分的”[7]。 与之相关的,是进入许可的严格等级。 一般信徒在庭院进行祭拜和节日仪式, 普通祭祀方可进入列柱大厅, 而只有法老或其代理人大祭司才能进入神殿。 宗教场所进行准入等级的灌输,实际上反映了法老希望维持社会阶层的等级制度,进而保证整个社会和统治的稳定。

图1 卡尔纳克神庙布局示意图

古埃及神庙多采用稳定平衡的几何形定制结构。 “受宗教观强调永恒、静态、安定等特质之影响,不喜变化,因而常用几何图形,最重要的是长方形,并爱好简单明了之美,作为其建筑的基本风格。 ”[8]卡尔纳克神庙,尤其是阿蒙神庙的建造遵循定制, 整体以矩形呈现,中轴线上的建筑有序排列, 无论是斯芬克斯像、塔门及两侧的雕像,还是巨大的圆柱、方尖碑,都相对对称,而对称的本质即是基于平衡的稳定性。 “埃及神庙具有严格的对称形式,中间大道为中轴线,面积和建筑物、柱子的数量都以两边对称的方式排列;疏散与密集的对比也都显示出秩序感, 而秩序感也就是一种有序的美。 ”[9]轴对称的布局,反映着社会阶层的等级与秩序,而渐次收缩封闭的空间,又营造出混沌宇宙的神秘感, 既体现着创世神祇的隐秘性,又突出了王权掌控的社会秩序,神性和王权在神庙空间得到了平衡与和谐。

二、众神的崇拜与和谐

古埃及社会主流的意识形态是宗教有神论。 宗教信仰在古埃及人的生活中起着支配的作用,甚而可以说是埃及文明的核心,不仅影响着普通人的生存和生活,而且还是国家法律和统治意志的体现。 他们的宗教信仰非常复杂,供奉着众多神灵,有着完整的神系,并不断增加和转换着神性——既会创造新的神学理论,也会巧妙地掌握新旧神混合的比例。

神庙并非只是用于祭祀的建筑, 还是理想世界的宗教仪式“模型”,世界秩序借由祭司在“模型”中举办的宗教仪式来维持[7]。在卡尔纳克神庙最繁盛的新王国时期, 地位至高无上的自然是太阳神阿蒙。 作为卡尔纳克神庙的主神,阿蒙神被赋予崇高的地位,它被认为是生命的守护者。 太阳神崇拜的意义表征体现在卡尔纳克神庙的各个方面:例如由象征阿蒙神的狮身羊首雕像组成的斯芬克斯大道,象征着太阳升起运行的塔门,象征着太阳光芒的方尖碑,象征着永恒的太阳圆盘,等等。

尽管主神崇拜的地位产生过变化, 但多神的宗教信仰却一直稳定传承。 新王国时期,法老埃赫那吞(Akhenaten)曾进行过一次神教的宗教改革, 长久坚持的程式法则也有过短暂的波动, 但也很快被传统的惯性信仰所淹没,以阿蒙-拉(Amun-Ra)神为主的多神信仰再次占据了统治位置。 随着国家政权的巩固,一些地方性的神逐渐消失, 一些则演变成全国性的大神。在埃及宗教中太阳神拉(Ra)、尼罗河神奥西里斯(Osiris)逐渐成为全国敬奉的主神。 主管宇宙和人间秩序的玛阿特(Maat)女神是法老必须敬拜的神灵,因为她是赋予法老神力和政权合法性的神[1]88。

埃及宗教中的一个重要观念是神祇的对应。 有代表白昼与明天的阿蒙-拉神,也有对应黑夜与昨天的奥西里斯神; 有天空之神努特(Nut),也有大地之神盖卜(Geb);有秩序之神玛阿特,也有混沌之神伊斯菲特(Isfet);还有代表上下埃及的孪生哈皮(Hapi)神等。 在卡尔纳克神庙内,除底比斯三神外,也有为奥西里斯、 玛阿特、 普塔 (Ptah)、 塞赫美特(Sekhmet)等神祇建造的一些小神庙。 在卡尔纳克北部孟图神庙区内, 就有六座奥西里斯小神庙和一座玛阿特女神庙。

最能体现平衡稳定观念的是象征神意本原的玛阿特女神,具备秩序、真理、公平、正义四种特性。 玛阿特的形象是位头上饰有一根鸵鸟羽毛的女神。 在古埃及神话中,她是太阳神拉的女儿,智慧之神托特的妻子。 她既是古埃及真理、正义和公平的化身,也是宇宙和谐之因的化身, 对她的信仰是古埃及人宗教观念的核心, 也是古埃及人对自然和社会认识的高度概括,象征着天地间确立的道德秩序,涵盖了宇宙秩序、 社会秩序、 个人修养等领域,代表着人与自然、人与社会、人与人关系的和谐与平衡[10]119。 它按照自然的秩序行事,作为一种自然法则发挥着作用, 并促成与诸神明的和谐统一。 对农民来说,遵守玛阿特意味着诚实的劳动;对官员来说,这意味着秉公办事;对士兵来说,这意味着人间秩序与宇宙秩序的和谐。 多数埃及学家认为玛阿特与象征神庙地基的远古土丘有渊源, 也就是说真理、公正、秩序等美好的理念和状态本来是创世时与世界一同生成的。

普通埃及人的生活和宗教密不可分。 人们真切地关注爱与社会平等, 一种强烈的保持秩序的愿望体现在他们的生活中, 这种愿望也化为对神的虔诚[11]。 由埃及宗教孕育出来的埃及文明特别强调秩序、和谐、伦理,人们的理想是日月恒升,风调雨顺,尼罗河定期泛滥,人们丰衣足食,世界井然有序。 在这样一个神权和宗教完备的国家, 卡尔纳克神庙承担了人神沟通的作用, 包容着众多神祇的和谐共处。

三、王权的神化与巩固

埃及的宗教经历了从多神崇拜向主神崇拜过渡的发展历程, 与此同步的是埃及神权国家在宗教的支撑下建立起来,并逐渐发展,不断稳固。 君权神授赋予了埃及法老政权的合法性, 所以每一届法老都很重视利用宗教巩固王权,加强统治[12]。 埃及的社会结构模式在古王国时期就正式确立, 并一直持续到托勒密和罗马人将他们自己的体系带到埃及,其间,社会组织和政府体系都很少发生变化。在三千年的时间里, 即使在王国更替时有过短暂混乱的中间期, 也会迅速回归到原来的统治模式。 这样稳定而集中的政治结构,为古埃及王国的长久统治奠定了牢固的基石。 从中王国开始, 国王作为神的代理人统治人间即埃及这个国度的观念变得极为重要[4]。在这一模式下,统治者的职责包括政治、宗教、社会、经济、军事和法律事务,国王既是政府的中心又是宗教的中心。 到了新王国时期,法老这一称呼开始用作国王的头衔, 中央集权专制主义进一步加强,除政权本身的建设外,宗教也发挥了重要的作用。 “在加冕礼上,国王登上王位并接受神的权力进行统治, 同时成为荷鲁斯(Horus)神的人间化身”[13]131,并以玛阿特的原则统治埃及。

从卡尔纳克神庙的结构和元素中, 可以看到王权与神权的内在统一性。 国王一方面是神庙的最高祭司,为诸神建造神庙,遵从玛阿特女神所代表的平衡和秩序的法则, 将真理、公正和秩序等神意带给世人。 在卡尔纳克神庙的祭祀浮雕中, 经常有国王向神献上玛阿特形象的场景,意即“由我来继承维护正义的职责”[14];同时国王也以宗教为手段,以神庙为载体, 借助神权进一步加强王权, 稳定统治。 他们之间的关联反映了古代埃及人的宇宙观和人生观之间的联系, 埃及国王相当于端坐在创世神的位子上行使王权, 他的任务就是让创世神开天辟地时赐给人类的真理、公正和秩序常驻人间。

就卡尔纳克的主神来说,阿蒙神的名字意思为“隐秘”,有无法让人感知的能力,这同样也是奥西里斯、普塔等神明的特权。 “底比斯的新君王接受这位‘隐秘’的神明, 极有可能是为了权力的合法化。 统治者们因此可以成为让神明显现的君主,而其他人从来就不具备看到神的能力。 ”[3]国王是神在人间的化身,是阿蒙神之子,作为神意志的工具存在于世间,从而达到以隐秘的神性来巩固王权的目的。

四、艺术的表现与稳定

正是古埃及独特的地理环境和社会状况, 决定了古埃及艺术风格上的繁盛与表现上的稳定。 封闭独立的地理位置,稳定的宗教信仰,严格的阶层制度,都使得古埃及艺术的风格变化缓慢, 具有稳固的审美意识和严格的正统规律,且总体上具有刚劲、宏伟、庄严、简练的特点。

在卡尔纳克神庙中, 除恢宏壮美的建筑外,最具代表性的艺术形式就是精美的雕塑、满铺的彩色浮雕与壁画以及神秘的象形文字。 神庙首先以巨型的建筑和森立的圆柱表现出雄伟与震慑,以显示神性的崇高与庄重。巨大和崇高的艺术风格, 映衬出人类的渺小与卑微,让人看到后会不由得发出惊叹。 埃及学的创始人商博良(Champollion)在1828 年参观卡尔纳克神庙后写道:“人类所能想象出来的美,似已毕聚于此。 我所说的人类,不单指古代,而且指现代。 我所说的美,凡建筑所能表现的,如壮丽、雄伟、高雅,均已全在其内。 ”[15]这种表现神性威严的形式,被国王用来借以达到显示王权、使民顺从的目的。

雕塑是建筑的附属品。 在卡尔纳克神庙内,除各个神祇的雕像外,还有众多的法老像,最著名的就是第二塔门两边的拉美西斯二世(Ramesses Ⅱ)巨型雕像。这两尊雕像采用的是奥西里斯神的站立形象,双脚并拢,双手交叉于胸前。 除这种姿势外,卡尔纳克神庙内的雕像还有其他较为常见的典范性程式,具体表现为:坐像和立像必须保持正面,站姿身体保持直立,双臂紧靠身体,左脚略向前,以增加雕塑重心的稳定性。 坐姿正襟危坐,保持着视觉上的平衡。 此外,卡尔纳克神庙内还有一些动物雕塑,如圣甲虫、狒狒等,表现上也注重对称和稳定。 雕塑用以寄托灵魂,在材料上,古埃及人一般选择质地坚硬、耐久性高的岩石,这既是永恒的象征,也是永生的保障,可以让国王的灵魂有所寄托,并能永垂不朽。

神庙墙壁和天花板上饰满浮雕和壁画,用来展示神灵、歌颂法老,包括了多种祭祀场景、征伐场景、狩猎场景和生活场景。 在表现形式上, 这些浮雕和绘画有着共同的程式——正面律,即人物头部为正侧面,眼为正面,肩胸为正面,腰部以下为正侧面,这是埃及艺术追求完整性的体现。 构图有三个特点。首先采用横带状排列结构, 以水平线划分画面,让其排列井然有序;其次根据人物社会地位的尊卑来确定比例大小,安排构图位置,避免相互遮挡;再次多以象形文字和图像并用,使象形文字与画面浑然一体, 从而起到记载历史和装饰画面的双重作用。

在卡尔纳克神庙艺术的表现元素中,还经常使用一些底座。 底座多为方形或圆形,常用于廊柱、雕像、方尖碑、斯芬克斯像等,除了建筑意义上的稳固外, 在视觉效果上也增加了稳定性。 总之,卡尔纳克神庙内的艺术表现与政治和宗教密切相关,服务于王权与宗教,具有观念化、概念化和程式化的倾向,并表现出强烈的规范特征, 展现出古埃及人艺术审美上的平衡与稳定。

五、平衡稳定观的产生

在三千年的时间内, 古埃及文化几乎没有发生明显的发展和变化, 保持着独特的风格和长久的稳定。 这是因为其背后的信仰和观念保持不变,特色鲜明的艺术形式、建筑、装饰和宗教在早期就已经确立和发展起来,直到外部入侵才被打断。 在古埃及人的观念中,埃及国土是一个理想化的秩序世界,是世界的中心, 所以他们格外强调内部和外部的区别,他们的希望就是坚定地待在埃及国内,生活在埃及国土内的人民即是被理想世界接纳的民众。 “与过去的连续性,在地理和政治上分化时对于疆域统一的神秘要求, 以及透过国王的智慧及虔敬所获致的稳定和繁荣”[16],这是古埃及人的意识中重点强调的三个主题,也是平衡稳定观念产生的根源。

从地理环境角度来看, 埃及位于非洲东北部大陆,东面是阿拉伯沙漠和红海,西面是利比亚沙漠,北邻地中海,南面是几大瀑布和努比亚沙漠,有着相对封闭的地理空间。 地理环境给予古埃及以天然屏障和保护, 却也导致了固守观念的产生。 正如有学者指出:“自然的保护屏障,相对规律和可预知的气候,加上只要耐心勤勉地耕种就可以大量收获的农业地区, 这些都是埃及文明保持稳定持续发展的重要因素”[13]111。 埃及国土大部分是寸草不生的沙漠, 只有尼罗河两岸绿色狭长的谷地和下游的三角洲适合人类生存, 这也就成为埃及当之无愧的生命线。 耕地和荒漠界限分明, 让古埃及人意识到生命与死亡的巨大反差。 太阳东升西落,尼罗河定期泛滥,土地恢复生机, 自然世界的循环让古埃及人相信永恒和重生,这也是古埃及人最早的观念、宗教信仰和经验的来源。

尽管古埃及的地理环境较为封闭, 但法老的统治并非坚不可摧, 王权仍不免受到来自内部分裂和外族入侵的威胁, 王朝三次中间期的混乱就是内外交困的后果, 强化政治统治的合法性和维护王权的稳定性就成为法老的首要任务。 法老们都深谙利用宗教加强王权之道,修建神庙就是其中重要的手段。 无论是哈特谢普苏特(Hatshepsut)女王,还是图特摩斯三世(Thutmose Ⅲ),都宣扬自己为神之子,并不断地扩建卡尔纳克神庙,以宣扬阿蒙神庙的神圣性, 进而表明自己统治的合法性。 因此,神庙在建造之初就体现着建造者维护稳定的观念。 卡尔纳克神庙雄伟庞大的建筑物,一方面清楚地表现建造者的某种意愿,同时又不同程度地把这种意愿强加在其他人身上。

六、余论

卡尔纳克神庙的构成元素处处体现着古埃及的平衡稳定观念, 这与古埃及的自然地理环境、 宗教信仰和政治统治等因素密不可分,并在长久的发展中保持着持续的影响力。古埃及人对平衡稳定的追求, 并不意味着固守于静止的一成不变, 他们的认识更像一种运动的周期和节奏, 更多地遵循一种秩序守恒的规律。 可以说,独特的自然环境造就了古埃及人的世界观, 对美好生活的向往催生出和谐秩序的宗教信仰,“相对于埃及人同时代的邻居——美索不达米亚人、 叙利亚巴勒斯坦人和安那托利亚人而言, 埃及人一直处于一种快乐的地理隔绝状态”[10]12。 这种自然生成的朴素观念被法老和统治阶层加以引导和利用来巩固王权,而修建巨型神庙,实质就是把被理想化的社会秩序物化和固化, 从而把观念上的平衡稳定投射到社会的各个领域。

[1]WRH.The Complete Temples of Ancient Egypt[M].London:Thames & Hudson,2000.

[2]刘文鹏.埃及考古学[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2008:218.

[3]贾宝德.卡尔纳克神庙的起源和阿蒙神崇拜的开端[J].高伟,郭子林,译.中东研究,2017(2):215-237.

[4]金寿福.古代埃及神权与王权之间的互动和联动[J].北京大学学报:哲学社会科学版,2010(6):79-89.

[5]赵克仁.古埃及神庙建筑艺术风格溯源[J].东南文化,2008(1):74-78.

[6]王贵祥.东西方的建筑空间:传统中国与中世纪西方建筑的文化阐释[M].天津:百花文艺出版社,2006:47.

[7]施耐德.古代埃及宗教与神庙[J].贺娅辉,翻译整理.南方文物,2017(4):11-18.

[8]刘德美.古埃及艺术表现的象征意义[J].成大西洋史集刊,2004(12):11.

[9]邱紫华.东方美学史[M].北京:商务印书馆,2003:268.

[10]WILSON J A.The Culture of Ancient Egypt[M].Chicago: The University of Chicago Press,1971:119.

[11]赵克仁.埃及新王国时期神庙的功能与作用透析[J].内蒙古民族大学学报:社会科学版,2008(6):7-11.

[12]赵克仁.两河文明与埃及文明的差异及原因探析[J].西亚非洲,2014(1):92-110.

[13]戴维.古代埃及社会生活[M].北京:商务印书馆,2016.

[14]施耐德.古埃及的城邦与帝国[J].高伟,翻译整理.南方文物,2017(2):16-22.

[15]杜兰特.世界文明史卷:东方的遗产[M].北京:华夏出版社,2009:102.

[16]克姆普.解剖古埃及[M].杭州:浙江人民出版社,2000:23.