苗瑶语词中关于“稻”的音义考释

吴正彪 蓝城鑫

摘 要:“稻谷”是生活在长江流域中远古人类发现并培育起来进行广泛种植的主要粮食资源,同时也是苗瑶语族中的固有词。纵观苗瑶语族中苗语支与瑶语支各个方言、次方言和土语对“稻子”一词的读音,单音节声母为[n-]的多为长期种植水稻为主的语言文化群体,使用复辅音声母如[mpl-]、[nt?-]等则是长期以种植旱稻为主的语言文化群体。通过对“稻子”词汇的苗瑶语古音构拟分析,不仅为苗语支和勉语支各方言土语的同源关系提供了相应的分析借鉴,也为苗瑶语训诂学在语义解释上拓展了语言文化研究的新领域。

关键词:苗瑶语词;稻子;音义分析

中图分类号:C95-05 文献标识码:A 文章编号:1674 - 621X(2020)06 - 0124 - 06

语言作为人类特有的交际工具,是文化发展演变中必不可少的符号体系。无论是物质层面、精神层面,还是制度层面,每个民族的文化都离不开语言这个载体。因此,对于每种类型的语言研究,都应当与相应的文化研究结合起来。我们不仅应关注历史语言学中的古今音变化,还应当对这些词汇语义的同源关系进行深入探讨。在20世纪以来的中国语言学研究中,汉语及其方言的研究在这方面已经有了很大的成就,如汉语的训诂学、音韵学等都有许多开拓性的前沿研究成果。然而,与汉语的研究相比,少数民族语言在这方面的研究处于起步阶段,很多研究尚在浅尝辄止的过程中。在此,试以苗瑶语族中关于“稻”的音义作为对象,从历史语言学、文化语义学、社会语言学、语汇的文化生境以及训诂学等对其进行多维度的视角探讨,有不当之处,还望方家批评指教。

苗瑶语族在中国的民族识别认定中,主要包括苗族、瑶族和畲族三个民族。按照中国语言学界对各个民族语言所使用的归类划定,苗瑶语族属于汉藏语系中与藏缅语族、壮侗语族和汉语相并列的一个语言文化群体,是汉藏语系中“一语三族”[1]的语言谱系组成部分。苗瑶语的分类从20世纪初以来就有着不同的看法,如法国的欧德里古尔(A.G.Haudricourt)认为是属于“澳亚语系”(Auctro - Asiatic - family)、美国的白保罗(P.K.Benedict)和马提索夫(J.A.Matisoff)认为属于“澳台语系”(Austro - Tai)、华人学者李方桂和张琨等则认为应该属于汉藏语系[2]。在语支、方言、次方言和土语的分层归类中,苗瑶语族还有苗语支与瑶(勉)语支之分。在苗语支内部,除了苗语黔东方言(又称“中部方言”)、川黔滇方言(又称“西部方言”)和湘西方言(又称“东部方言”)外,“布努语、巴哼语、唔奈语、优诺语、炯奈语、坝那语、畲语属苗语支”[3]。瑶(勉)语支内部又分为勉方言、金门方言、标敏方言和藻敏方言四大方言11种土语。在这样一个复杂的语言体系中,要对其历史语言学以及语言文化因子的同源关系做深度的探讨,那只有从原生性的固有词入手,在音和义的演变中去揭示其语言变化规律和文化的民族性特点。然对于人类而言,民以食为天,长期生活在山地环境中的苗瑶民族,稻作文化不仅有着悠久的历史和丰富的文化内涵,而且还因苗瑶语内部各方言、次方言和土语的变化差异,为我们就“稻子”这个词汇的音义考证提供了对苗瑶语古音古义训释的研究个案。

一、《苗瑶语古音构拟》中的“稻”:历史语言学视野中的古今音变化

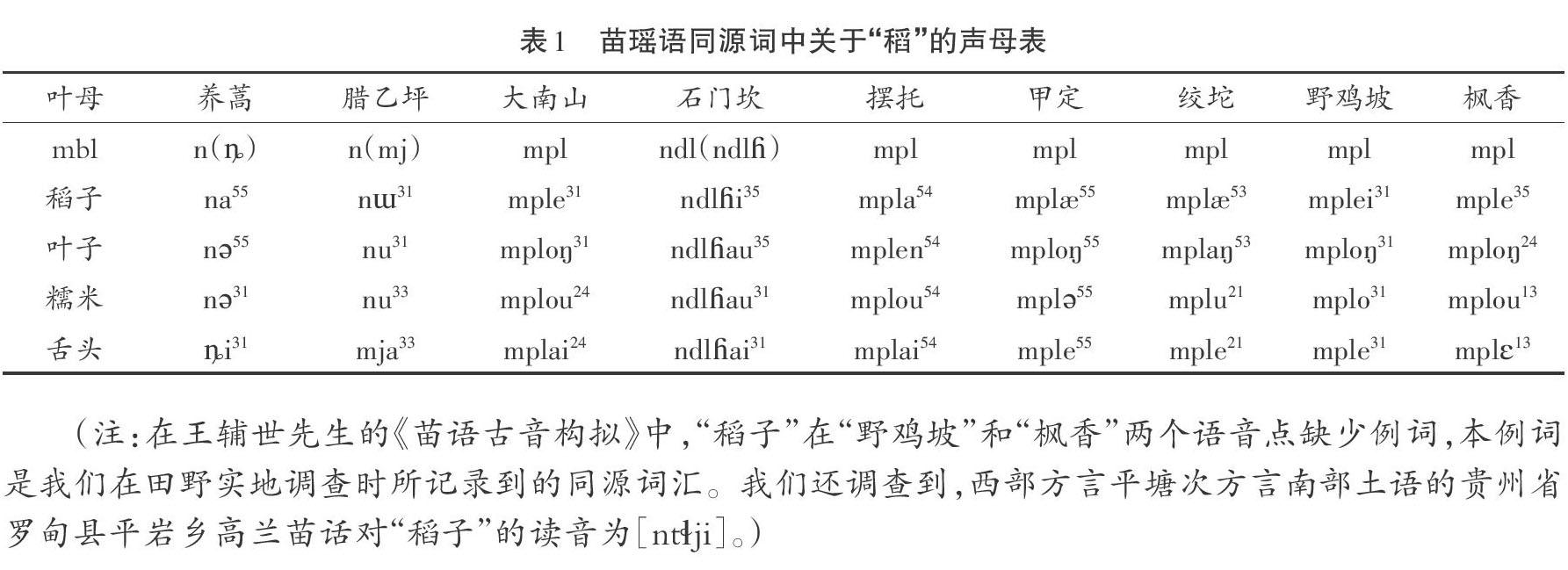

对于原始苗瑶语古音的构拟是历史语言学研究中的核心内容,1979年10月中国社会科学院民族研究所的民族语言研究学者王辅世先生在法国巴黎参加第十二届国际汉藏语言学学术会议时,提交了题为《苗语方言声韵母比较》的研究论文,在这篇论文里,王辅世先生列出了古苗语的120个声类和32个韵类,并构拟了声类的古音。这个研究成果,也就是后来在日本东京国立亚非语言文化研究所出版的《苗语古音构拟》(1994)一书。该书中将“稻子”归为第39个声类“叶母”mbl﹡、第3 个韵类“地韵”?﹡。除了中部方言的贵州省凯里市“养蒿”苗话[n - ]和东部方言湖南省花垣县“腊乙坪”苗话[n - ]或[mj - ]使用的是单音节鼻音声母外,西部方言各个次方言主要以复辅音为主,如大南山[mpl - ]、石门坎[ndl - ]或[ndl? - ]、摆托[mpl - ]、甲定[mpl - ]、绞坨[mpl - ]、野鸡坡[mpl - ]、枫香[mpl - ]。例词见表1[4]:

就苗瑶语而言,上述所列的仅仅只是“稻”这个词汇在苗语三大方言中的部分古音归属情况。从整个苗瑶语来讲,还有说布努语的苗语支语言和瑶(勉)语支的语言,这些方言及其土语在其古音的构拟中又是如何呢?在王辅世、毛宗武合著的《苗瑶语古音构拟》,多个语音点声母和韵母的语料,认为“稻子”这个词汇在苗瑶语古音中分别属于(1)第90·1个声类mbl﹡、第115个韵类au﹡;(2)第350个声类?h﹡、第241个韵类uk﹡;(3)第90·1个声类mbl﹡、第96个韵类Au﹡[5]。

这些声韵母古音的构拟,其读音来源依据除了上面的苗语方言词汇外,苗语支的布努语和瑶(勉)语支的语料均为其构拟在词汇比较上提供了重要参考。

(一)苗语支的布努语与巴哼语

1.布努语。在布努语的三大方言中,“稻子”在布努方言读[nt?e13]、在包瑙方言读[mju?24]、在努茂方言读[kjo?24][6]。在调查中,包瑙方言的貴州省荔波县瑶山瑶族乡的瑶族(他称“白裤瑶”)称“稻谷”为[th?u33]、贵州省荔波县瑶麓瑶族乡的瑶族(他称“青瑶”)称“稻谷”为[kjo?43](在记录这个音节词时,不同的人在发出声母的读音有所不同,有的人发音的声母是[kj - ],而有的人则发的是卷舌不送气清塞檫音[?? - ])。在布努语方言中,“稻子”这个词读为[nt?e13]的属于广西大化瑶族自治县七百弄乡弄程村的布努语方言东努土语,而广西都安瑶族自治县下坳镇龙关村说布诺土语的瑶语则称为[mble324]。由此可见,语言点不同,读音都有明显的差别。

2.巴哼语。巴哼语分为巴哼方言和唔奈方言,这两个方言的名称都是来源于本民族母语的自称。此外,巴哼方言由于语音、词汇的差异与地域分布上的不同,还分成了北部土语和南部土语。“稻子”这个词,以贵州省黎平县滚董乡的巴哼方言北部土语读为[mu33e53];以广西壮族自治区三江侗族自治县文界乡巴哼方言南部土语读为[mp?jo33];唔奈方言的内部在语音词汇上比较一致,没有土语的差别,以湖南省隆回县虎形山乡的唔奈方言瑶语则将“稻子”读为[mpjou33][7]。这个语言文化群体的一个重要特点,就是在说“稻子”这一词汇时,要么是鼻音声母,要么是鼻冠音声母,有共性,也有差别。

(二)瑶(勉)语支

在苗瑶语族的语言中,瑶(勉)语支的语言也比较复杂。据新修订的《瑶族勉语简志》对瑶(勉)语支语言的划分,勉语有4个方言、9个土语,即勉方言(内部分成4个土语)、金门方言(内部分成2个土语)、标敏方言(内部分成3个土语)和藻敏方言。“稻子”一词在4个方言的读音,在广西壮族自治区龙胜各族自治县江底乡建新村大坪江为代表的勉方言中读为[bjau31];在云南省河口瑶族自治县梁子乡新寨村话为代表的金门方言读为[blau33];在广西壮族自治区全州县东山瑶族乡黄龙话为代表的标敏方言读为[blau31];在广东省连南瑶族自治县大坪乡大坪村为代表的藻敏方言读为[a53bjau53][8]。

从上述苗瑶语对“稻子”一词的读音来看,其现在的读音与古音的分化演变都具有一定的规律性。

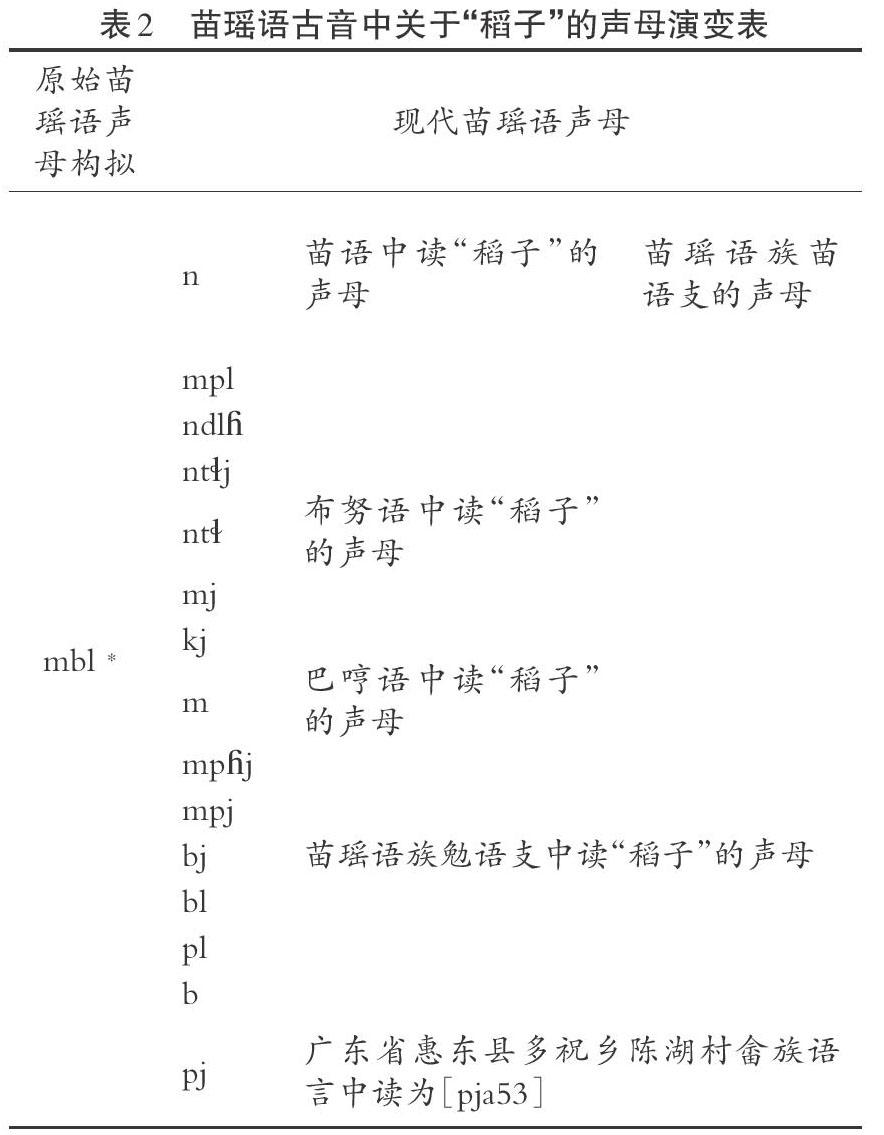

在苗瑶语古音构拟中,“稻子”的声母为mbl﹡,由这个原始声母演变过来的声母见表2。

表2 苗瑶语古音中关于“稻子”的声母演变表

[原始苗瑶语声母构拟 现代苗瑶语声母 mbl﹡ n 苗语中读“稻子”的声母 苗瑶语族苗语支的声母 mpl ndl? nt?j nt? 布努语中读“稻子”的声母 mj kj m 巴哼语中读“稻子”的声母 mp?j mpj bj 苗瑶语族勉语支中读“稻子”的声母 bl pl b pj 广东省惠东县多祝乡陈湖村畲族语言中读为[pja53] ]

从上述这些读音可看出,“稻子”一词在苗瑶语中有着明显的同源关系,而各个语音点的读音变化,则属于同源异流的演变,也反映了苗瑶语族的苗族、瑶族和畲族在与周边其他民族位于同一地域相处居住的过程中,彼此之间的影响变化亦可得到说明。

二、苗瑶语中关于“稻”的文化引申义辨析

“稻子”作为维持人类生存的重要食物来源,在考古发掘的稻粒遗存中就反映出稻作文化有着极为悠久的历史。据考古学家的发现,长江流域的稻作遗存以湖南澧县彭头山遗址最早,距今约有9 000年的历史,在那里发现的稻壳遗物,颗粒较大,形态与栽培的稻种较为接近,学界普遍认为这些都是栽培稻的遗存[9]。这个稻作考古发现点遗址——澧县彭头山,正好位于以古苗瑶民族为主体的三苗活动区域,即《战国策·魏策一》所记载的:“左彭蠡之波,右洞庭之水,文山在其南,而衡山在其北。”长江流域的这一人类生活地带,考古学家俞伟超先生根据考古文物、早期中国的历史地理构成特点以及相关历史文献典籍记载的综合推测,认为这些地方“就是三苗文化遗存的根据之一。”[10]正是由于有了稻作文化这样历史悠久的物质文化基础,在苗瑶语族中由稻作文化衍生出来的原始宗教信仰及其在“稻子”这一词汇中就有着很多丰富的文化语义引申。

对于“稻谷”作物的种植,在苗瑶语族的各个语言文化群体中,从声母的发音中大致可以甄别出“稻子”的读音有偏重于水稻种植还是旱稻种植的语言文化群体的不同区别。长期以水稻种植为主的苗语中部方言(又称“黔东方言”)和苗语东部方言(又称“湘西方言”)发的是单音节声母鼻音[n - ],如在中部方言苗语区,北部土语的贵州省凯里市三棵树镇养蒿话读[na55]、南部土语的广西壮族自治区融水苗族自治县洞头乡滚琴村读[nai55]、西部土语的贵州省麻江县龙山镇甘桥村的绕家话读[nye44]、东部土语的湖南省靖州苗族侗族自治县三锹乡元贞村读[nou33]。在东部方言苗语区,杨再彪先生对该方言所划分的6个土语中,“稻谷”的读音分别为:吉卫读[n?42]、阳孟读[n?31]、中心读[n?35]、小章读[n?21]、丹青讀[nu31lei53bɑ55]、蹬上读[lei54bo44][11](这个语音点的原语词[nu]在杨再彪先生的此处记音中已经脱落,但在我们的田野调查所记录到的苗语古经祭祀辞中还依然保留)。苗语西部方言(又称“川黔滇方言”)中的8个次方言、布努语方言、巴哼语方言、苗瑶语族勉语支的4个方言的文化群体曾经有着一个很长时期的旱稻种植历史,因此在“稻子”一词的读音上多数方言土语以复辅音为主,如[mpl - ]、[ndl? - ]、[nt?j - ]、[nt? - ]、[mpj - ]、[mp?j - ],等等;也有的因受到周边民族语言的影响而变成了清浊对应的单音节声母等例外的词汇。无论是旱稻种植还是水稻种植,由于稻谷作物作为苗瑶民族的主要粮食来源,是人们生命的物质滋养。因此,在苗瑶民族的物质生活与精神世界,都有着很多与“稻子”有关的文化建构,这从词义的文化引申中就可以窥见一斑。

(一)黔东方言和湘西方言苗语中“稻子”一词的音转及其引申义

在上面所列例词中我们看到,黔东方言和湘西方言苗语中“稻子”一词的读音都是以[n - ]作为声母的单音节词,但由[n - ]与不同的韵母和声调结合,音转后依然与“稻子”保持着密切的联系,并形成多种引申义。

从“稻子”的读音可看到其源流问题。黔东方言苗语中对带粘性的糯稻在苗语黔东方言中称为[ka35nou31],对不带粘性的一般稻谷称为[ka35?i31]。在很多苗族家庭的原始宗教祭祀中,普遍使用的是糯谷或糯稻穗,有的则用糯米饭(糯饭要配有煮熟的鲤鱼一起摆在供台上祭祀),由称谓中的糯稻所具有的神性而言,我们认为在苗瑶民族里,糯稻是“源”,而带有不粘性的稻谷是“流”,因此,我们认为“稻子”的读音[na55]应该是由[nou31]音转引申而来。

(二)从“稻子”的读音上看其与原始宗教信仰的关系

在湘西方言苗语区,祭祀傩神是这一语言文化群体最为常见的原始信仰习俗。傩,在这一苗语方言中称为[nu42],与苗语中“糯”的读音[nu22]极为相近,属于一种变调音转。在苗语黔东方言区,“卦”称为[nu13],贵州省丹寨、三都一带苗族家庭每当有成年人死者去世26天之后,家里人都要为死者举办“送水吃”仪式,届时家族中的亲戚和内亲都要亲临,并带来煮熟的糯米饭和整只熟鸡肉等为死者“送行”,巫事活动过程中,大家逐一与死者“话别”,巫师代表死者在与家里的亲人“对话”,在巫师的旁边放有一小捆晒干的糯稻穗,每当一些事弄不清楚时,巫师便不断用手抚摸稻穗杆向“阴界”的神灵咨询问事,这种汇集神灵的灵性于一身的稻穗,当地苗语称为[na55kao31]。[na35]的原意为“稻子”,引申义有“(卜、卦的)灵性之物”等意思;[kao55]的原意为“根基、根部、原初之始”等意思。而由[na55]引申出来的词还有神祗庙宇中的相关称谓,如称“神祗栖息之所”“庙宇”等为[??35n?22]。这里的[??35]翻译成汉语,有“房屋”“处所”“栖息地”等意思;[n?22]有“神祗”“家神”“菩萨”等意思。[n?22]在这里与“傩”,与“糯稻”同样有近音的关系。从读音到苗瑶民族的原始宗教信仰,“稻子”“糯稻”作为一个核心的物质层面,已经内化到人们的精神文化世界,“稻子”作为世俗共享的食物之需变成了神圣的神灵左右着人们的信仰与崇拜。

三、苗瑶语族古经辞中关于“稻”的口语化与非口语化变异

在苗瑶语古经辞中,每当叙述到“稻子”一词,有的与口语化一致,有的则出现变音,使用另外一个读音来对“稻”这个称谓进行表达。为此,在王辅世的《苗语古音构拟》中罗泊河次方言和重安江次方言苗语的古音声母“叶母”里的“稻子”一词缺少例词,但在我们对这两个语言点语音的记音考察时,却发现这个例词与古音声母同源的读音是存在的。罗泊河次方言的同源词读音只是没有在日常生活的口语中直接出现,而是通过另外的同类物品词或古经辞中来呈现。在日常口语中,“稻子”在罗泊河次方言的贵州省福泉市仙桥乡野鸡坡苗语中读[?i24],但实际上这个读音在这里仅仅指的是没有糯性的粘米或者粘谷,并不是所有“稻子”的统称。在当地苗语里,“白米饭”读[mplei31],这个读音与构拟中的古音声母同源,我们认为这个词应该是“稻子”的原读音,这里已经转义到另外的词“白米饭”。而这里的苗族古经辞中称“禾稻”为[?ɑ24n??ɑ?31],在语音上已经是一种非口语的专用读音词。同样,在苗语重安江次方言的贵州省黄平县重安江镇枫香寨的亻革家话中,我们也找到了“稻子”的读音[mple24],这与古音构拟的同源词声母则完全一致。

“稻子”在苗瑶语里的口语化与非口语化,有时候是受到具体语境的影响,而有的则是在为了口头韵律歌谣或祭祀古经辞中格律化的适应需要,也有避讳某种不便表达的语言而出现。如在滇东北次方言苗语中,“稻谷”称ghad fangb ndlib 、“(稻)谷子”称ghad ncib ndlib 、“(稻)米”称ndlix。在这里,ghad为前缀词;fangb为量词,有“棵”的意思;ndlib为笼统的“稻米”;ncib为“糠壳”之意,未脱粒的“稻谷”也稱为daib ghab ncib;ndlix为未脱粒的“稻谷子”;ndlib是已经脱粒的稻米。Ndlix和ndlib以变调的形式来“所指”两种状态下的“稻谷”和“稻米”,但在这一次方言的苗汉词典中只将ndlix收录进去,而ndlib这个变调了的词却只字不提。在苗语的古语词中,也多是以ndlix出现,如在非口语化的古语中“糯水稻”“糯谷”为ndlix aob ndlix ndlaol,称“旱稻谷”为 ndlix rib ndlix ndlaof,称“熟透了的稻谷”为ndlix riel [12],等等。

在瑶族布努语中,不仅各个方言的发音有很大的差别,即使是同一方言的相同土语区,尽管在语言词汇上都有明显的同源关系,但同一个土语内部,也因与其他民族交错而居,受到周边民族语言使用的影响,形成不同的“语言圈”,且各个“语言圈”之间在语言交流上都有很大的困难。比如在布努方言的东努土语中,就有3个不同的“语言圈”:(1)以都安瑶族自治县下坳镇龙关村为代表的语言圈,范围包括都安瑶族自治县下坳镇龙麻村、高王村、弄荣村、弄林村以及龙福乡和永安乡的一部分村屯等;(2)以大化瑶族自治县七百弄乡弄京村为代表的语言圈,范围包括大化瑶族自治县七百弄乡弄藤村、弄合村、雅龙乡盘兔村、镇西村、弄往村、尤齐村等;(3)以巴马瑶族自治县东山乡弄山村为代表的语言圈,范围包括东山乡长洞村、卡桥村、江团村,大化瑶族自治县北景镇板兰村、安兰村、可考村、弄冠村、板升乡山洞村、八好村、弄勇村、弄立村、弄雷村等。在龙关村,有关“稻子”类属的称谓在当地瑶族口语里是这样称谓的,“(带有糠壳的)稻谷”称[ θhu?51ntha434]、“(已经去掉糠壳的)稻米”称[θhu?51ntsi?51]、“稻秧苗”称[ t?a51]、“旱稻”称[mble324pa44]、“早稻”称[mble324d??324]、“晚稻”称[mbl?324?a341]、“再生稻”称[mble324fi?44]、“糯米”称[?a434mblu31]、“粘谷”称[mble324?a434si44]、“梗米”称[θhu?51k?n44mi51],[13]等等。在弄京村,据《汉瑶词典(布努语)》对当地的语言记载,当地瑶语中称“稻子”为[nt?e13]、称“稻谷”为[θhu?43ntθho33]、“稻穗”为[pi43#??33nt?e13],[14]等。在弄山村,这里的瑶语称“稻谷秧苗”为[t?o53]、称“(整珠连着稻穗稻杆的)稻谷”为[mbl?213]、称“(已经从稻杆上脱粒的)稻谷子”为[?a32ntsho24mbl?24]、称“稻草”为[?a32fi53mbl?213]、称“稻谷脱粒后余下的糠壳”为[?a32phi33mbl?213]、称“稻谷脱粒后的大米”为[sou53mbl?213]或[sou53]、称“糯大米”为[sou53mblu21]、称“粘大米”为[sou53tsi33],等等。在东努土语所唱的瑶族古歌中,“稻子”与上述口语化里的读音则完全不同,属于非口语化的读音。如在布努瑶支系的《密洛陀古歌》中,称“糯饭”为[van221lau13]、称“米饭”为[au21lan13],[15]从读音上看,这些称谓词明显是收到壮族语言影响后发生音变的结果。

四、结语:关于苗瑶语音义训诂学研究的一些思考。

苗瑶语古音构拟为苗语支和勉语支各方言土语同源词的共同来源建构了具有历史语言学比较分析的科学依据,是探讨苗瑶语在古代有着相同读音的研究基础。但是,相对于汉语训诂学的研究而言,苗瑶语由于长期属于只有语言没有文字的一种人类交流工具,再加上少数民族语言的研究起步较晚,从训诂学的角度对其进行研究分析的成果并不多。正是因为如此,我们认为历史语言学就苗瑶语古音的构拟有了一个很好的开头,那么可否借助于汉语训诂学的研究方法来开展苗瑶语,乃至于壮侗语族和藏缅语族语言的研究?就以本文所探讨的苗瑶语关于“稻子”的音义考释而言,从训诂学的语义分析中同样还有很大的研究空间。比如在苗语黔东方言中说“稻子”为[na55],音近汉语的“傩”。而更为巧合的是,老挝、泰国、越南以及国内使用川黔滇次方言的苗族在做傩祭的时候,这个仪式也称为[u33ne44],音近汉语的谐音“巫能”,其中的[ne44]“能”与中部方言苗语的“糯稻”相近,也与汉语的“傩”很接近。通过语音和语义的训诂学研究方法阐释,不仅可以梳理出苗瑶语内部的音义关系,还可以窥视到苗瑶语与汉语、苗瑶语与壮侗语族的语言以及与藏缅语族语言之间的紧密关系。

在我们对“稻子”一词的读音和语义考察中,这其中的一些读音有对壮侗语族语言的一些读音借用,也有藏缅语族语言对苗瑶语族语言的借用。这种语言的相互借用现象,如果使用训诂学的研究方法拓展开来进行深入的比较分析,我们就会发现在人类漫长的历史长河中,仅语言的使用就反映了各个民族之间自古以来就存在着交往、交流与交融的现象,每个民族从语言到文化都体现出作为中华民族多元一体的重要组成部分,都为中国多民族国家的发展贡献了自己的精神智慧,都有各民族之间相互离不开、相互和谐共处的历史发展见证。

参考文献:

[1] 戴庆厦.中国少数民族语言研究60年[M].北京:中央民族大学出版社,2009:38.

[2] 陳其光.苗瑶语文[M].北京:中央民族大学出版社,2013:8.

[3] 李云兵.苗瑶语比较研究[M].北京:商务印书馆,2018:21.

[4] 王辅世.苗语古音构拟[M].东京:国立亚非语言文化研究所,1994:19 - 20.

[5] 王辅世,毛宗武.苗瑶语古音构拟[M].北京:中国社会科学出版社,1995:686.

[6] 蒙朝吉.瑶族布努语方言研究[M].北京:民族出版社,2001:200.

[7] 毛宗武,李云兵.巴哼语研究[M].上海:上海远东出版社,1997:84 - 85.

[8] 《中国少数民族语言简志》编委会,《中国少数民族语言简志丛书》修订本编委会.中国少数民族语言简志丛书(修订本)·第四卷[M].北京:民族出版社,2009:215.

[9] 李学勤,徐吉军.长江文化史(上)[M].南昌:江西教育出版社,2011:28.

[10]俞伟超.先楚与三苗文化的考古学推测[J].文物,1980(10).

[11]杨再彪.苗语东部方言土语比较[M].北京:民族出版社,2004:278.

[12]威宁彝族回族苗族自治县民族和宗教事务局 .苗汉词典:滇东北次方言[M].昆明:云南民族出版社,2013:464 - 465.

[13]蒙有义.布努语研究[D].上海师范大学,2012:118 - 119.

[14]蒙朝吉.汉瑶词典(布努语)[M].成都:四川民族出版社,1996:67.

[15]张声震.中国瑶族布努支系密洛陀古歌(下)[M].南宁:广西民族出版社,2002:2474.

[责任编辑:罗康智]