列宾《萨特阔》“失败遭遇”考辨

于润生 冉桑蓬

(1.中央美术学院 人文学院,北京 100102;2.俄罗斯圣彼得堡国立大学 历史学院)

1876年,列宾(Репин Е.)将公费游学的成果作品《萨特阔》(Садко,1876年,图 1)送回国内展出时受到自由派的一致批判。列宾本人虽凭此画获院士头衔,却也视其为艺术生涯中的败笔。列宾公费游学时期(1873—1876年)恰逢欧洲艺术剧变的时代:在东欧,主张艺术现实性的巡回展览画派(以下简称“巡回画派”)于1871年举行首展;而在西欧,提倡艺术形式自由的印象派也于1874年举行首展。被公派赴法国巴黎学习的列宾恰巧同时经历了这两场变革。从《伏尔加河上的纤夫》(Бурлаки на Вогле,1873年,以下简称《纤夫》)问世到《萨特阔》仅过了3年,自由派对列宾的态度就急转直下,其原因究竟何在?考察各方面对此画评价的社会思想根源不仅是理解列宾公费游学的关键,还是全面认识列宾乃至整个19世纪下半叶俄罗斯艺术的重要环节。

苏联艺术史家格拉巴里(Грабарь И.)和恩斯特(Эрнст С.)已注意到列宾此画在西欧艺术影响下风格的转变[1]135,[2]30,但对于“风格转变”与“遭致批判”之间的矛盾关系并未深入论及。大卫·杰克逊(D. Jackson)和乔治·汉密尔顿(G. Hamilton)等西方学者更加关注西欧艺术对这一时期的列宾产生的影响[3],[4]383。近年,俄罗斯的伊利英娜(Ильина И.)等学者开始注意在巴黎的俄罗斯画家对列宾的影响[5]121—125。总之,俄罗斯与西方学界主要着眼于探讨西欧艺术文化对列宾的影响,以及受到影响之后与俄罗斯本国艺术思潮的碰撞。但作为公费游学成果的《萨特阔》尚未被充分研究。下文将厘清矛盾是如何在围绕此画的各类评论中产生,又反映出何种社会思潮等问题。

一、从《萨特阔》的主题与风格看列宾的转变

格拉巴里认为列宾此画是在不情愿的情况下而作,其目的是迎合游学项目的赞助方俄罗斯皇家美术学院(以下简称“学院”)的艺术趣味。[1]160这样的说法似乎可以使作品最终遭到评论界批判的结果显得合乎逻辑,却无助于读解此画主题与风格,更不能使我们看到列宾在形式语言上做出的崭新探索。

1871年,列宾在学院竞赛中获大金质奖章,并得到公费出国学习的机会,但为创作《纤夫》将这次游学之旅推迟至1873年才开始。当列宾还是学院的学生时,导师克拉姆斯科伊(Крамской И.)曾与他进行过一次有关“艺术家使命”的长谈,提出要建立“俄罗斯民族艺术流派”[6]195—207。年轻的列宾当时虽未能与老师产生共鸣[6]205,却受到了潜移默化的影响。来到巴黎后,列宾在数次通信中都表达出希望表现民族题材的强烈愿望。①如列宾1873年11月27日致伊塞耶夫和斯塔索夫信。见列宾《书信选》(两卷本)(Пиьсмо И. Е.,Репина П. Ф. Исееву и В. В. Стасову от 27 ноября 1873 г. // Репин И. Е. И. Репин. Избранные письма в двух томах,1867-1930)。下文书信出处同此时,不另注出。怀着这种民族情绪,列宾决定以《萨特阔》为题创作自己的游学成果作品毫无疑问是顺理成章的。

图1 列宾《萨特阔》,布面油画,322.5cm×230cm,1876年,俄罗斯国家博物馆藏

《萨特阔》本是一首诺夫哥罗德壮士歌,早在《诺夫哥罗德编年史》中就有记载[7]466,讲述的是一位名叫萨特阔的古斯里琴手在水中王国历险,迎娶国王的女儿切尔纳夫什卡(Чернавушка),并在其帮助下离开水底世界。②壮士歌《萨特阔》在历史流传过程中,人名和故事情节有较大变化。这里的故事概述和人名写法均依据1875年版《俄罗斯民间故事与壮士歌集》。据列宾1873年底的通信可知,他的最初灵感也来自于文学文本。③列宾1873年12月25日致斯塔索夫信。但在19世纪70年代,至少有7个不同版本的《萨特阔》刊印出版。

图2 索科洛夫《富有的萨特阔》 插图

可以确定,列宾看过斯塔索夫(Стасов В.)寄来的 1875 年版《俄罗斯民间故事与壮士歌集》中的《萨特阔》,并着重阅览了书中所附索 科 洛 夫(Соколов Н.) 绘 制 的插图(图2)。④据列宾1875年5月26日致斯塔索夫信获知。这个版本的“故事集”是在皇后玛利亚·亚历山德罗芙娜(Мария Александровна)的授意下编辑完成的,这意味着这个版本具有较强烈的官方色彩,这一点将成为分析各种批评声的重要依据。此外,被公认为现存最完整的1871年刊印的索罗金(Сорокин А.)版[8]14,及阿·康·托尔斯泰(Толстой А.)的同名文学创作(1873年)也同样引人注目。从事俄罗斯文学史研究的学者指出,此类文本在19世纪的大量涌现与该时期“斯拉夫主义运动”之间存在密切关系。[9]149

将文本与画作比对可知,列宾表现的是“萨特阔选妻”这一场景。但在上述三个版本中,即使是最完整的索罗金版,关于此场景的描述也不过寥寥数句。[10]398那么,列宾是如何构思的?在1873年底的一封书信中,列宾首次谈及了对此画形式的构思:欲以各个时代和地域最典型的人物形象融入设计中,并参照委罗内塞、提香等过去大师的画法,唯将切尔纳夫什卡的形象明确界定为“俄罗斯姑娘”⑤列宾1873年12月11日致斯塔索夫信。。这使我们意识到,列宾在有意为画作安排不同的民族元素。

对人物形象、衣着的分析,使我们理解列宾的构思。从前往后数第三位女子的钟式裙撑和紧身胸衣,是典型的洛可可样式。其身后左边那位女子所戴的白羽装饰天鹅绒贝雷帽是文艺复兴时期的流行样式之一,她所穿着的拉夫领式服饰亦是如此。还有那位在暗处的队伍中间的女子,她的角状头饰是明显的尼德兰传统服饰。前景的女子虽裸体未着衣饰,却很有可能是在表现东方女子形象。暗示原始性冲动的裸露肉体反映了当时欧洲人对东方女性充满殖民色彩和性别歧视的典型偏见。[11]44社会活动家奇若夫(Чижов Ф.)和评论家普拉霍夫(Прахов А.)在看过列宾其余的东方女子肖像习作后就曾以这样两个词评论——“肉感”和“想入非非”[12]44—57。类似的手法在同时期德拉克洛瓦、安格尔等欧洲画家的笔下比比皆是。列宾在书信中数次提及的卢浮宫和1875年参观的英国国家画廊中充满此类画作,这毫无疑问构成了他游学过程中的重要视觉经验。

图3 伦敦动物园水族馆内景,照片摄于1875年

图4 伦敦动物园水族馆外景,照片摄于1875年

不过在处理故事男女主角时,列宾则利用了不同的资源。他欲将切尔纳夫什卡表现为俄罗斯姑娘,则极有可能受1875年版《萨特阔》的故事说明的影响。在那里,其形象的说明是:“面色绯红,黑眉毛,圆脸,将是斯拉夫的媳妇……温和、安静、不好动”[10]44。这些形象特点均可在列宾笔下一一找到。同时,该版所附的索科洛夫绘制的插图或许也启发了他。虽然列宾在1875年看过索科洛夫的插图后称其为“无聊的把戏”⑥列宾1875年5月26日致斯塔索夫信。,但他在一年后也将这个女孩表现成了衣着简陋的样子。不同的是,索科洛夫将切尔纳夫什卡放在了画面的前景,而列宾将她放在画面深处。而萨特阔的形象不难辨认,他头戴毡帽,身着厚重的毛皮大衣,蓄着标志性的山羊胡子,这是典型的俄罗斯人的服饰和样貌特点。

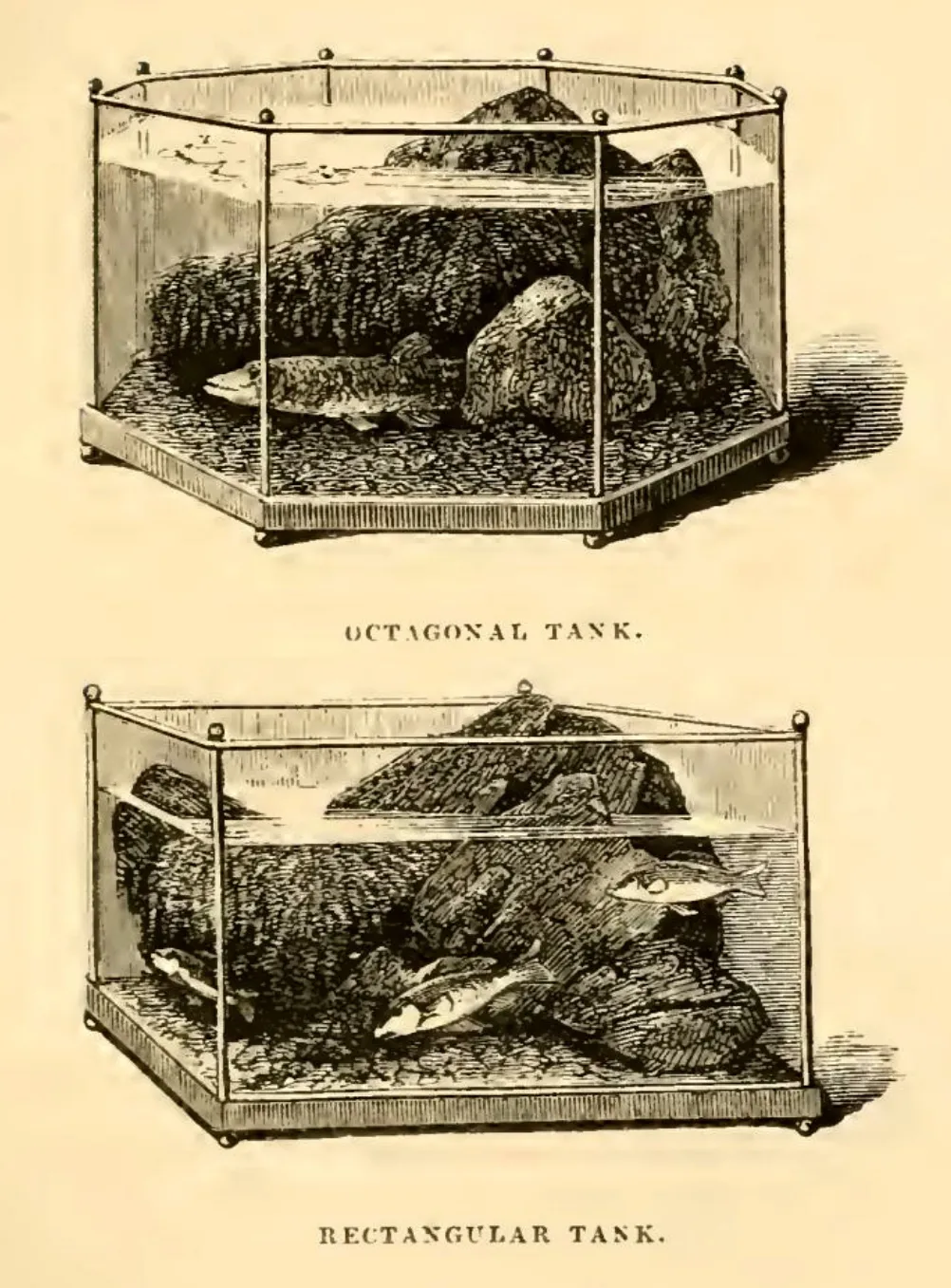

图5 菲利普·戈斯著《水族馆:揭开奇幻深海的面纱》插图《伦敦动物园水族馆水箱设计》

图6 《布伦园林动物园的水族馆: 淡水和咸水动物馆内》,版画,1860年

列宾将故事中“九百位女子”塑造为衣饰华美的东方女子形象、意大利文艺复兴时期的女子形象和法国洛可可时期的女子形象,安排在画面的中心。而俄罗斯姑娘切尔纳夫什卡却被表现成衣着简陋、位于阴影深处、不易辨识的样子,男主角萨特阔位于画面前景右侧——他们都不是画面的主角,更像是陪衬。这虽然增加了对异域风情的表现,但也为日后遭受批判留下“隐患”。

从短期来看,分类监管之下,监管部门通过对III类村镇银行监管强度的提高,降低其贷款违约的平均概率,提高其预期收益率水平,进而带来预期收益上升的激励效应,但是由于银行自身不合规贷款规模较大,监管强度的提高使得此类村镇银行贷款规模迅速下降,进而造成预期收益下降的激励负向反馈;同理,对Ⅰ类村镇银行降低监管强度能够通过提高其贷款规模水平从而带来预期收益上升的激励效应,同时也会造成其贷款违约概率上升引致抑制预期收益上升的激励负向反馈,E+、E-则分别代表分类监管为村镇银行整体带来的激励正效应与负效应。

列宾此画对于形式语言的探索,还体现在大胆表现时下最新颖的视觉经验。画中水底世界的形象给予观者以强烈的视觉冲击[13]551,令人感觉仿佛置身水下,脚踩海底。今天,在现代技术的帮助下,一睹水下世界的风貌已不是难事,然而在列宾那个时代,则另当别论。当时的画家很难找到表现水底世界的传统图像志,即使冥界主题也和列宾画中的视觉效果不同。我们有理由猜测,他可能参观过当时问世不久的水族馆,或者在出版物中见到过同类母题,并将自己的视觉经验挪用到绘画创作中。这种猜测是有史料支持的。

1853年,戈斯(P. Gosse)在伦敦动物园建立了世界上第一个公共水族馆。[14]99据列宾1875年的通信判断,他在当年5月正到访于此。⑦列宾1875年5月26日致斯塔索夫信。几张1875年时人拍摄的水族馆老照片(图3、图4)和戈斯于1856年出版的一部讨论水族馆建设的著作[15]252(图5),可复原出列宾当时所看到的景象,并建立起与此画的联系。场馆中央摆放了若干个置于展台上的小水箱,四周墙面上还布置了大型水箱。加之一张1860年的法国版画(图6)可知,在当时水族馆中,观众仰头观看展柜,感觉犹如置身海底。这种视角与列宾画中的视角是吻合的。水箱内部被布置成一个小型的海底世界,以礁石为基础,种植水草,而鱼类则游于其中。戈斯书中的数幅插图(图7)与列宾此画中的海底生物在视角和样貌上格外相似,这说明二者均是在这样的观看经验下完成的绘制。戈斯在建馆过程中,还特意考虑到了光线效果。列宾此画右上角射下来的那道光束和戈斯所设计的光效相似。这样的观看体验,或许还使列宾想到了另一位善于运用光线的大师——伦勃朗(Rembrandt),这种联系有助于画家打消顾虑,大胆借鉴新型的视觉经验。的确,伦勃朗是列宾同时期的通信中经常出现的名字之一⑧如列宾 1873 年 12 月 23 日致伊塞耶夫信(Эрнст С. Илья Ефимович Репин. С. 135)。,这更能解释画面左上角射下的那束金黄色的光线及整个画面戏剧舞台般的布景——这既是对伦勃朗风格的模仿,又是对参观水族馆的视觉经验的再现。

图7 菲利普·戈斯著《水族馆:揭开奇幻深海的面纱》插图

由上可见,列宾自主构思了整个作品,并试图在艺术手法上有所创新,为此,他不仅广泛吸收欧洲艺术中典型的人物形象,还主动借鉴水族馆的视觉经验。因此,格拉巴里对列宾创作“不情愿”的解释是站不住脚的。上文已证明,列宾试图借鉴各种时髦的元素,以增加这个故事的异域特征。加之,列宾在1874年的通信中已直言要将《萨特阔》画成一幅“装饰画”⑨列宾1874年1月8日致斯塔索夫信。,这更加证明列宾此画意在进行形式语言的探索。但请注意,列宾创作伊始便受到了民族主义情绪的影响,而在最后的画面中民族性体现在哪里呢?占据了画面中心的一众女子中没有一位是俄罗斯人,水底世界的描绘是基于西欧水族馆的观看经验,唯有萨特阔和所谓的俄罗斯姑娘切尔纳夫什卡具有俄罗斯民族元素,但前者位于画面右侧,后者位于画面深处。显然列宾渐渐改变了自己的着眼点,试图摆脱某些具有鲜明社会性或意识形态的固有主题,尤其是在同期另外三个版本的衬托下⑩托尔斯泰的诗歌版(1873年),扩写了“萨特阔请求离开水底世界”这个片段,通过加强与水中之王的斗智斗勇,增加了萨特阔的反抗精神,而其正发表于公认为19世纪下半叶在文学与社会政治方面最有影响力的自由派刊物《俄罗斯通报》(Русский вестник)上。里姆斯基-科萨科夫的交响音画版(1867年)和歌剧版(1897年),既通过舞美设计体现了故事的民族性,也通过五声音阶体现了东方性。歌剧版首演于莫斯科索洛多夫尼科夫剧院,并获得观众(尤其是斯塔索夫)好评。索科洛夫的插图版(1875年),所有人物均身着俄罗斯民族服饰,此版也是官方版本。。这令人联想到“艺术世界”(Мир искусства)的手法,但此时是19世纪70年代。在评论界对此画的反应中,我们将看到,对于这时的俄罗斯人而言,民族题材作品的主题要远比形式更加重要。

二、对《萨特阔》的批叛及其背后的思想根源

如前所述,列宾在西欧生活的影响下,对形式的关注渐渐超过了对主题的关注,并试图打破主题的束缚。这一点与当时列宾所目睹的欧洲那些关注形式语言的新艺术流派的观念几乎不谋而合。西欧的艺术新趋势同样影响到了这个来自东欧的年轻画家。

然而,列宾的新尝试并没有获得认可。西尔伯施泰因(Зильберштейн И.)的研究指出了批判列宾的几个关键人物——斯塔索夫、克拉姆斯科伊和屠格涅夫(Тургенев И.)。[16]74令人感到奇怪的是,此三人正是三年前《纤夫》的坚定支持者。他们为何在此时转而批判列宾?斯塔索夫的方式和态度最为极端,表现在1882年发表的《俄罗斯艺术的二十五年》一文中。[13]493—645文中,斯塔索夫肯定了俄罗斯艺术自19世纪50年代开始,走上了独立自主的民族道路,而列宾此画是作为反例出现在文中,斯塔索夫用了整整一个自然段批判这幅作品。

斯塔索夫的不满源于这样几点:第一,故事的女主角、唯一的俄罗斯姑娘切尔纳夫什卡没能被列宾重点表现,而被放于画面深处,且只有一个侧影,使她在一众衣着华美的女子面前黯淡无光。斯塔索夫认为,应当将她放于画面前景,以展现其迷人的魅力。第二,列宾完全没有表现出萨特阔应有的欣喜与紧张,而把他变成了众女子的陪衬。斯塔索夫又进一步将列宾的错误上升为原则问题,认为展现寓意是此画最重要的任务,然而列宾完全没有完成俄罗斯艺术家应有的为全人类而献身的时代使命。[13]550—551请注意,列宾于1875年收到的那本附有索科洛夫插图的“故事集”,正是斯塔索夫寄来的。他显然希望此版本及插图能给予列宾借鉴,列宾却不屑一顾。

斯塔索夫对于通过各类艺术形式表现这个故事的兴趣自有其明确目的。19世纪70年代前后四个以萨特阔故事为基础的各类艺术作品中,至少有三个与斯塔索夫有直接联系。其中里姆斯基-科萨科夫(Римский-Корсаков Н.)的歌剧版是在斯塔索夫授意之下创作的,从中能更加清晰地看到与列宾画作在主题表现上的差异。斯塔索夫最初将想法告知了巴拉基列夫(Балакирев М.),经穆索尔斯基(Мусоргский М.)才传至里姆斯基-科萨科夫。[17]93也就是说,斯塔索夫最初是希望由民族乐派强力集团来完成这个任务。在1861年初与巴拉基列夫的通信中,斯塔索夫清晰地谈到了对“萨特阔”的构想:首先否定了那些希望将它表现为希腊场景的构思,指出二者并不相同。为此,这应当是一个俄罗斯古代异教的场景,应发生在诺夫哥罗德和沃尔霍夫这两座最古老的城市。[18]93显然,在列宾的画中完全没有看到这样的场景。

图8 斯塔索夫为里姆斯基-科萨科夫歌剧《萨特阔》设计的首演海报,1897年

由此便能理解那句“俄尔普斯七弦琴上的一枚吊坠”的含义。强调东方性并不意味着认为本民族文化完全来自于东方,这只是为了剥离民族文化的西方性。我们不能将“俄尔普斯”一词看作单纯的修辞,更应该意识到萨特阔与俄尔普斯的相似性:他们是有着超凡音乐天资的琴手。前者的琴声可使湖水翻腾[21]46,后者可令鸟兽痴醉[22]259;前者进入水底冒险迎娶了妻子[21]50,后者为寻妻闯入冥界[22]287。显然,萨特阔与俄尔普斯、哈利梵萨都具有相似性,且从地理位置上看,正位于东西方之间。斯塔索夫构思“萨特阔”是为解决“俄罗斯文化根源”问题,他的基本立场在于俄罗斯民族文化的独立性。

此外,克拉姆斯科伊批评列宾此画背离了现实主义原则并过于虚幻[16]74,屠格涅夫批评其没能很好地展现该故事的寓意[16]74,普拉霍夫在文艺杂志《蜜蜂》(Пчела)上公开批评其没能延续《纤夫》的创作观念[23]118。其中克拉姆斯科伊的观点最具代表性并同样具有言外之意。

1874年初,克拉姆斯科伊曾激愤地向列宾转述学院保守派对《纤夫》的看法:“布鲁尼说这是对艺术最大的亵渎……应当怎么办?还需要创作,正需要对艺术更深刻的‘亵渎’并这样斗争到底!”[24]193斯塔索夫在《纤夫》首展时,就已将其风格定义为现实主义。[25]现实主义意味着认同巡回画派的艺术主张,与学院对抗。克拉姆斯科伊在通信中对列宾称道:“您是现实主义者,是最坚定的人之一”[24]199,而斯塔索夫也在文章中称之为“真实而深刻的现实主义者”[13]550。列宾显然非常清楚“现实主义者”身份背后的反抗意味,但此时领着学院游学奖学金的列宾不可能公开与学院决裂,因而在给克拉姆斯科伊的回信中一直没有对身份问题做出明确回应⑪列宾1874年2月17日致克拉姆斯科伊信。。当时的克拉姆斯科伊或许还不知道,他所期待的列宾的下一次“亵渎”,正是这幅《萨特阔》。显然,在时人眼中,此画的社会指向性不及《纤夫》。

同时,克拉姆斯科伊的批评还与其建立俄罗斯民族艺术流派的构想密切相关。在列宾出国前的那次长谈中,他以学院院士胡佳科夫(Худяков В.)的公费游学成果为反例,认为艺术最重要的是表现人类最崇高的精神生活。[6]204注重精神层面而非形式层面意在表现俄罗斯民族的精神文化特质,进而建立俄罗斯民族艺术流派,摆脱对意大利艺术的模仿。这就是他为列宾指明的出国学习的任务。

因此,当库因吉(Куинджи А.)以“游学无用”为由劝阻列宾出国时⑫列宾1873年11月27日致斯塔索夫信。,克拉姆斯科伊却坚定地支持他去巴黎,最重要的理由是那里具有“民族气质”[24]205。二人对“生动”“自然”的梅索尼埃(E.Meissier)和马里亚诺·福图尼(M. Fortuny)是否适合俄罗斯艺术家学习的讨论持续了三年。[24]255列宾显然受到了老师的影响,不仅在多次通信中表达要向自然汲取艺术养分的愿望⑬列宾1873年11月26日致克拉姆斯科伊信、1873年12月25日致斯塔索夫信、1874年6月26日致斯塔索夫信。,还于1874年夏天赴诺曼底沃勒莱罗斯(Veules-les-Roses)进行风景写生。克拉姆斯科伊虽对此给予了肯定[24]229,但更希望他学习西欧新的艺术语言来表现本民族的艺术题材。然而列宾却更痴迷于艺术形式的实验,甚至在1876年初做起了陶瓷彩绘⑭列宾1876年1月27日、2月18日致斯塔索夫信。。克拉姆斯科伊并非全然反对形式语言的探索,但他更加在意形式的民族性。[24]264

斯塔索夫和克拉姆斯科伊还都认为列宾没有完成“俄罗斯艺术家的使命”。“使命”一词对于19世纪下半叶俄国知识分子而言并不陌生,它最早由恰达耶夫(Чаадаев П.)提出,在30至40年代“斯拉夫派”(славянофильство)与“西欧派”(западничество)的争论中被反复提及。50 年代,随着别林斯基(Белинский В.)去世、赫尔岑(Герцен А.)流亡欧洲及克里米亚战争的失败,讨论的重点逐渐转移到回归俄罗斯传统话题上来。因此对列宾时代的人而言,“使命”一词的直接含义已经不再是恰达耶夫式的对俄罗斯历史价值的全盘否定,而变成了斯塔索夫和克拉姆斯科伊的文化自主。克拉姆斯科伊与列宾在出国前的长谈、斯塔索夫1882年的批评文章都透露出这样一种观念:新时代的俄罗斯艺术家应着重表现本民族深刻的精神生活,才可能使创作具有普世意义。为此,应当放弃对于欧洲艺术的模仿,而关注艺术的社会性和民族性。但与此同时,列宾也目睹了诸如印象派等一系列关注形式语言自由的艺术革新运动。欧洲东西两端同时兴起的艺术思潮在列宾这位“身处巴黎的俄罗斯人”身上发生了激烈的碰撞。

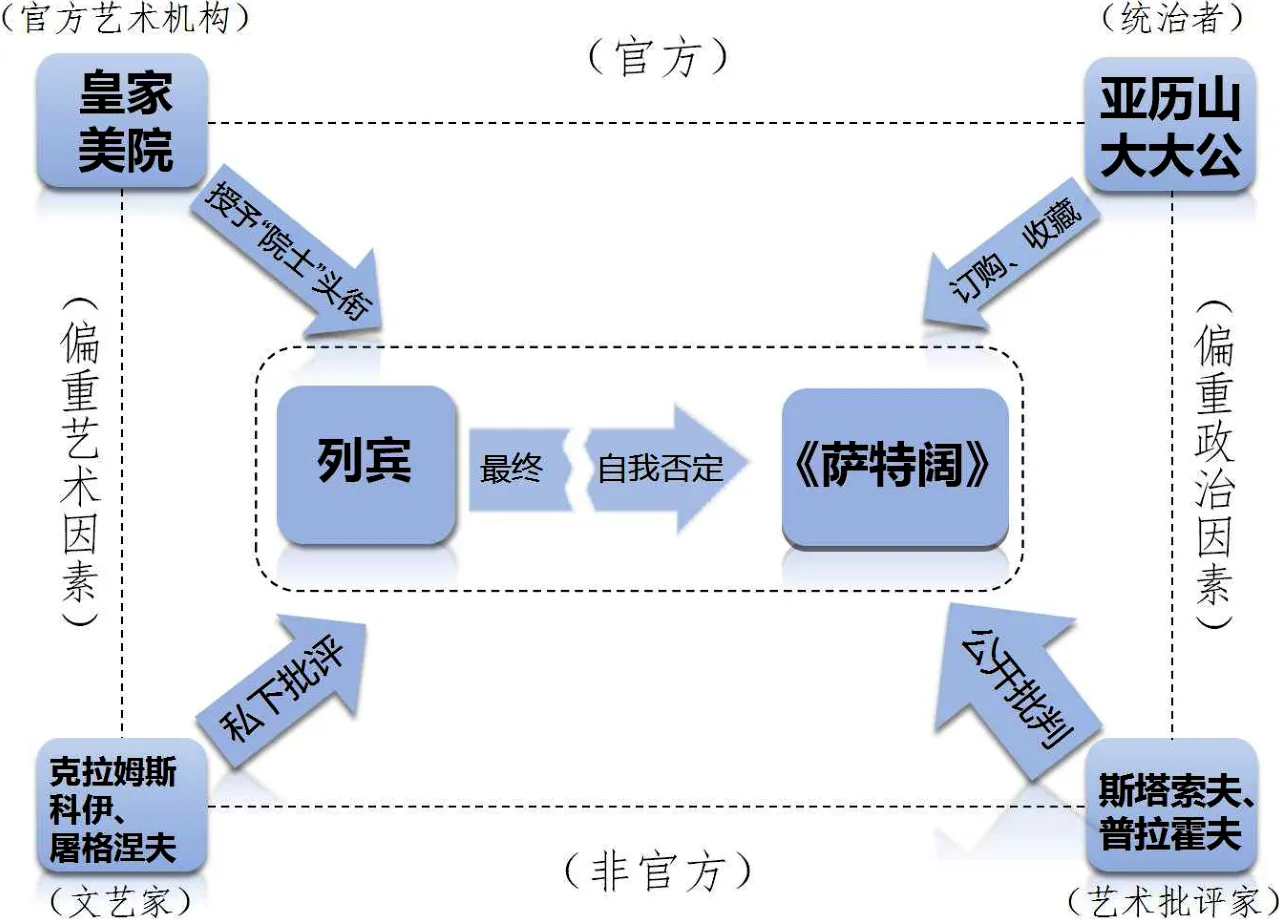

图9 “萨特阔事件”中的关系链(冉桑蓬制图)

除上述自由派的态度外,官方(尤其是保守派)在此事中的态度也值得关注。依据恩斯特的已有研究以及列宾与学院院务秘书伊塞耶夫(Исеев П.)的几次通信[2]30—31,134,135,我们进一步看到“萨特阔事件”中的关联性:学院虽资助优秀学子赴欧游学,却不一定会收购其作品,这意味着所有公费游学生必须为画作自寻销路,同时大型创作的经费往往十分紧张。与院务秘书的通信成为《萨特阔》与学院发生联系的关键。随后,亚历山大大公(Александр Александрович,即日后的沙皇亚历山大三世)成为此画的定件人,这不仅意味着它变成了官方定件,而且让人们觉得它成为了官方艺术趣味的代表。特别是1881年,这位定件人还成为了新任沙皇。作为官方民族主义的代表[26]83—112,亚历山大大公收藏了这幅民族题材作品,无疑等于官方意识形态对画作艺术趣味和意义阐释的认可。官方认可是列宾遭受自由派强烈批判的又一原因。在斯塔索夫等人看来,列宾这个原本已经通过《纤夫》与官方划清界限的艺术新锐,此时又继续站到了官方的一边,无疑是令人懊恼的。还有一个有趣的历史巧合,这篇《俄罗斯艺术的二十五年》,正是在亚历山大三世上台后的第二年发表的,因此该文章似乎是对新沙皇文化政策的某种隐晦批评。由此,或许便能解释一个重要的矛盾现象,即1873年为《纤夫》摇旗呐喊的同一批人,却在三年后转而给予《萨特阔》猛烈的批评。其重要因素之一便是对一切官方意识形态的反对。而列宾自己对作品的评价也受到自由派言论的决定性影响,学院嘉奖和皇室收藏都不能给他带来真正的满足。⑮列宾1876年3月26日、8月20日致斯塔索夫信。

由此可见,19世纪70年代,随着艺术市场和艺术批评的不断发展,决定艺术价值的话语权已经发生深刻的转变,从以美术学院为代表的官方体制中转移到了由艺术家、评论家、市场和收藏家所共同组成的“艺术界”中。此时以斯塔索夫和克拉姆斯科伊为首的一批看似宣扬艺术自由的人士,却实质上主导了年轻艺术家的艺术观,并无形中束缚了其思想。 “十四人暴动”(Бунт четырнадцати)之初作为反抗体制的武器,艺术自由已经让位于要求年轻画家投身于“俄罗斯艺术家的时代使命”的口号。而决定这一口号的,则是其背后盛行的民族主义思潮。这又在无形之中与官方意识形态暗合。官方艺术与自由派的非官方艺术在主题、风格、评价标准和立场等方面各不相同,却有着极为近似的思想目标。这种复杂的对立统一关系在围绕《萨特阔》发生的评价与争论中隐约地表现出来。如果先入为主地延续此前学者将官方与自由派在政治和艺术上对立起来的观点,毫无疑问,将无法发现其背后隐藏的复杂关系。(图9)⑯本文部分图片来源:图2,Альбом русских народных сказок и былин. Издание Германа Гоппе,1875,С.41.48;图3,图4,https://www.zsl.org/blogs/artefact-of-the-month/the-fish-house-at-zsl-london-zoo-the-firstpublic-aquarium;图5,图7,P. H. Gosse,The Aquarium: An Unveiling of the Wonders of the Deep Sea, J. Van Voorst,1856, p.252。

三、从《萨特阔》到《纤夫》

在厘清“萨特阔事件”的过程中,我们意识到列宾创作的多样性,甚至有必要重新审视画家其他作品的现有阐释。以往学界将列宾的《纤夫》视作抨击上层统治阶级并与其划清界限的杰出作品,但是为什么在“萨特阔事件”中,官方代表学院和统治者代表亚历山大大公同列宾的关系如此紧密?我们并不否认当时有许多观众将《纤夫》看作对官方的批判[6]334—335。但有趣的是,《纤夫》与《萨特阔》一样是官方定件,定件人是皇室成员、学院副院长、弗拉基米尔大公(Владимир Александрович)。定件人从草稿阶段就鼓励列宾完成它,最终将这幅画挂在自己的台球室中。大公将此画视作一幅展现俄罗斯人性格的风俗画佳作,而《萨特阔》的定件人亚历山大大公当时也收藏了此画的一幅草稿⑰即《伏尔加河上的风暴》,布面油画,38cm×55cm,1873年,俄罗斯博物馆藏。。[6]335列宾对此心知肚明并将这些细节骄傲地记述在了晚年的回忆录中。

列宾曾以“宣告人”一词来描述斯塔索夫的评论对公众的影响[6]335,这说明,斯塔索夫1873年在《圣彼得堡公报》(Санкт-Петербургские ведомости)上发表的那篇评论文章《列宾的 < 伏尔加河上的纤夫>》对《纤夫》和列宾的“身份”起到了定义作用。斯塔索夫称其为“现实主义佳作”,并认为它显示出深刻的民族性,夸赞列宾关心人民利益。[25]斯塔索夫对列宾的这番夸赞与对于《萨特阔》的批评用词几乎一样,只是后来全都加上了否定词。请注意,列宾1873—1876年从没有公开表明自己是“现实主义者”,即使在现存的私人书信中也不曾见到这样的表述。这才使得《纤夫》给时人留出了解读的空间。自由派很早就将列宾定义为“现实主义者”,列宾非常清楚“现实主义”的意味,然而他直到1878年才正式加入巡回画派。也就是说,从《纤夫》完成到正式加入巡回画派这五年之间,列宾对自己的观念认同和身份认同处于悬而未决的状态,“萨特阔事件”则是这种不稳定性显现的历史“裂隙”。

列宾在绘制《萨特阔》的过程中,一方面同克拉姆斯科伊和斯塔索夫等人保持通信,反复讨论加入巡回画派的有关事宜,最终坦言:“我真的很想加入巡回画派……可我还不想,在我还是公费游学生的时候,引起丑闻。”⑱列宾1874年10月16日致克拉姆斯科伊信。克拉姆斯科伊尊重他的选择[24]238,但不代表激进的斯塔索夫也会如此。另一方面,列宾尽力平息有关自己与学院决裂的谣言,试图维系与学院的关系。⑲列宾 1876 年 3 月 16 日致亚历山德罗夫(Александров Н.)信。虽然学院并未对列宾有什么不满,但已有风声,如果列宾无法达到学院的期望,将失去学院的资助并被召回,[24]200加之经历了19世纪60年代的“除名事件”[6]258—260,列宾在1873—1876年多封书信中表现出纠结的心态。

由此可见,必须重新评估《纤夫》在当时产生的影响,这才能使我们明白《萨特阔》与它之间的联系。《纤夫》的确引起了某些官方保守派的不满[6]334,但学院副院长弗拉基米尔大公和亚历山大大公对作品的肯定,则证明官方在总体上对这件作品非常认可,否则也不会资助列宾之后出国学习。列宾此画得到官方和非官方评论的一致赞扬,是因为各方都认为此画展现了俄罗斯的民族性,只不过斯塔索夫等人更看重作品的社会影响,而两位大公则更欣赏其艺术水准。因此,对前者而言,这是一幅“批判现实主义作品”;对后者而言,它只是一幅“风俗画”。我们在《纤夫》这里看到,受民族主义思潮的影响,各方的关注点虽不完全一致,但各自的理解与想象都在画中得到了满足,并给出一致评价——“佳作”。但只要作品的主题稍作改变,在身份认同与观念认同的矛盾下,原先微妙的平衡关系在《萨特阔》这里便被打破。这是列宾心知肚明却无法改变的内在矛盾。此画所遭遇的“失败”,使我们看到上述各项矛盾的存在,进而能够解释列宾游学回国后的大型创作放弃纯艺术性探索而彻底转向社会性表达的原因。

结语:民族主义思潮下的束缚与挑战

综上所述,列宾的《萨特阔》既是其公费游学的成果,同样也是这一时期各种矛盾的缩影。本文指出了此画在形式层面的新探索,它不仅吸收了来自前辈大师和不同时代、地域的人物形象,更利用了当时新的视觉经验,为俄罗斯民间故事形象塑造了令人难忘的异域特点。因此,我们不能将它视作迎合学院保守趣味的作品,而应当视作将西欧时髦艺术语言与民族题材相结合的尝试。然而在民族主义思潮的大背景下,时人对于民族题材“萨特阔”有着相似的理解和期待。虽然列宾在选题伊始受到了民族主义情绪的影响,但后来有意摆脱主题对形式的束缚。以斯塔索夫和克拉姆斯科伊为首的自由派,虽宣扬艺术自由,但在民族主义情绪下,不能接受列宾不顾主题的纯形式探索。列宾本人从《纤夫》开始所面临的身份认同与观念认同的矛盾,为事件中各方发挥提供了可能,最终共同造成了这次“失败遭遇”。

19世纪下半叶俄罗斯民族主义思潮使艺术家和艺术批评家都更加关注作品的社会性和情感力量,这虽然促进了俄罗斯艺术特色的形成,但无形中也抑制了形式语言探索的萌芽。这些萌芽直到20世纪初才在那些关注形式语言的新艺术流派中间再次生发出来。因此,列宾的《萨特阔》应当被视作一次新的艺术解放的信号,同时也是探索纯粹形式语言的先声,它的“失败遭遇”集中体现了民族主义思潮及其所催生出来的社会观念对艺术创作和接受的束缚。