农村女性角色、地位与生态扶贫研究

——基于四川涉藏地区的考察

沈茂英

(四川省社会科学院,四川 成都 610072)

广大乡村是生态维护与保育重点区域,在生态文明建设与绿色发展中发挥着举足轻重的作用。妇女与生态环境,有着天然的紧密联系,妇女更接近自然,更适合考虑人与自然的关系。早期的生态女性主义者认为,女性有一种直觉,可以毫不费力地了解自然生命的过程,女性总是与空间相联系,而空间客观上是生存环境,是生态环境资源的集合。在采集渔猎社会(hunter gathering society),男人所寻找的食物来源一般都是移动的、远距离的,并且是不可预见的(通常是肉类);而妇女因为带着孩子,一般食物来源都是静止的、近距离的,并且都是可预测的(通常是植物类)[1],妇女与环境相连、空间相伴、生态相依。如果说,农耕社会中的妇女地位通常与她所依靠的男子的地位紧密联系在一起,屈从于男性并以家庭/空间为核心,那么,在现代社会中,女性承担了52%的工作量、70%的消费决策以及75%的照料劳动,女性的就业、工作、消费对生态环境则产生重要影响,关系到生态环境质量,也对生态环境质量更为敏感,对生态环境保护更为积极。

藏族地区,既是地域概念,也是空间概念,地域空间范围以青藏高原为主体,又有“地球第三极”之称,区域范围包括西藏和四川、青海、云南、甘肃部分地区,是以藏族为主体民族的多民族聚居区,是典型的地广人稀、高寒高山高原之地。区域生态功能显赫,是全域国家重点生态功能区和深度贫困地区,还是乡村传统性、文化多样性、生物多样性保存最完好的区域。尽管我国四川涉藏地区农村女性占全国农村女性比重极低,但居住区域与活动范围广、贫困发生率高,是生态保护和生态扶贫的重要力量。

一、农村女性角色:三重性

(一)人口再生产相关活动

怀孕、分娩、哺乳是女性的职责,也是典型的人口再生产行为。同时,照料也是妇女极重要的家务活动。围绕人口再生产活动,女性的职责不仅仅是生命的孕育、生产以及喂养,还包括照料老人、为一家人准备食物、打扫卫生等,各种支持人口再生产的活动和人力资本培育服务。这些活动往往表现为隐性的、不为人所知并在决策过程中不被认可,极难用货币来衡量其价值。正是由于与人口再生产相关这一特征,女性长期被束缚在家庭之中。据ILO估计,全球范围内,女性承担了四分之三的无偿照料工作,而有偿照料者中三分之二是女性。无偿照料的性别隔离,让女性承担更多无法价值化和货币化的家庭照料任务[2]。这些难以用货币价值进行核算的照料却是人类生存和发展的核心。农村地区,受制于农业生产活动的自然属性特征以及农村地区收入构成的影响,农村家庭照料市场化程度极低,农村妇女承担育儿事务的比例在72%以上,藏族地区达到100%,生孩子带孩子大都由女性承担。

(二)就业或相关经济活动

女性与男性一样从事着各类生产活动并以此获得收入来源,在一些欠发达和贫困农村地区,妇女甚至是最主要劳动力。通常情况下,相较于男性而言,妇女从事的生产活动不仅薪酬低且职级也低,具有琐碎与照料特点;同时妇女的工作时间较男性短、职级低,存在着职业性别隔离与职级性别隔离现象,薪酬方面的男女数字鸿沟较大。据ILO的调查,照料0—5岁儿童的母亲,在就业市场面临着严峻的歧视或者说母亲劳动责罚(motherhood employment penalty);相反,0—5岁儿童的父亲在劳动力市场却存在父亲就业溢价(fatherhood employment premium),这类男子的就业参与率普遍高于同年龄段的单身男性。妇女受小孩照料责任的牵绊而就业参与率较低,相反父亲则因为家庭责任而有更高的就业参与率(1)在单位里,领导在安排工作时会说,某某是两个孩子的父亲,家庭经济压力大,这些工作就由某某去做;某某是两个孩子的母亲,有个小女儿/小儿子要照顾,千万不能喊她加班。领导自动设定了家庭角色的社会表现,女性被赋予了照料责任。。在传统农村地区,妇女生产劳动更具有从属性和辅助性,以协助男性劳动力为主。不过,这种从属性与辅助性随着男性劳动力的乡城迁移而改变,妇女反而成为农村生产活动的主体,农业农村女性化现象在中国农村地区大量存在。

(三)社区治理相关活动

在许多发展中国家,妇女在社区层面的活动往往都是利用闲暇时间进行的无报酬劳动,其内容以卫生、教育、水资源管护、森林保护等为主,且以无偿劳动为主。相反,男性则是社区管理者,承担行政工作且有薪酬,领导着或指挥着妇女的社区活动。由于女性角色的三重性,妇女有偿活动与无偿活动(家务活)时间往往是最长的,家庭主妇是家中最早开始劳动的人也是最晚结束工作的人[3]。妇女很少有自己的时间来提升自己和追求自身的兴趣,而且妇女的怀孕、分娩、哺乳、小孩照料以及家庭照料等活动,也都是一些看不见且耗时费力的非价值活动,但这种无偿照料创造的经济价值占全球GDP的20%—60%。妇女几乎无选择地将主要精力致力于无偿工作而滞留在劳动力市场之外,是“时间贫困”(time poverty)的主要承受主体。时间贫困锁定妇女活动空间,限制妇女决策参与和人力资本提升。妇女同时为有偿家庭照料(the paid care work)的主要提供者,全球5300万有偿家庭照料(保姆)人员的83%为妇女[4]。

二、文献回顾:藏族农村女性的家庭地位角色

藏族农村女性相关研究文献并不充分,社会性别视角下的藏族女性研究文献极为有限。在知网(CNKI)中以“藏族妇女”“藏族女性”等为关键词进行检索并从文献时间顺序和研究领域两方面来看,对于藏族女性相关研究主要集中在:1.藏族地区(藏族)妇女的角色与地位,内容涵盖女性经济社会地位、家庭角色以及女性地位权利等;2.女性的婚姻家庭角色与婚俗研究;3.藏族女性的教育问题研究;4.藏族女性的社会角色变迁与适应研究;5.藏族女性的生态文明建设研究;6.其他领域,包括藏族女性研究文献梳理、妇女财产权、妇女生育行为等。此外,英国植物学家E.H.威尔逊在《中国——园林之母》一书中对松潘藏族妇女有专门的描述:“年青的女孩子偶尔会来市场看看,但由于辛苦劳作和暴露在阳光下,很早就失去了年轻女性的妩媚……在家庭和所有的事务中她们都是相当重要的角色,她们的声音也受到重视……她们的举止活泼、自由、畅快,一边劳作,一边欢笑、唱歌”“男人协助耕地、播种和收获庄稼,但妇女承担了主要的农务,男人在外面放羊或游荡”。对丹巴的巴底—巴旺地区嘉绒藏族妇女的描写则是“她们种地、放羊,将农产品运往市场,伐木和运水,而做饭、缝补衣服和日常家务则由男人承担。然而,妇女并非受到虐待更非受到压迫,她们性格开朗,一边劳作,一边欢笑、唱歌,似乎很适合户外的劳动生活”[5]。

散见于文献之中的藏族妇女家庭分工和地位研究发现,藏族妇女家庭地位和分工极为复杂,“男逸女劳”的家庭分工和社会性别特征明显,妇女在家庭中的地位“高低”并存,呈现出多样化、地域性、差异性特征。妇女家庭地位和角色定位受地理环境因素构建并折射着地理环境属性,“男逸”是独特自然环境和恶劣自然条件的选择,远距离、高海拔让男性游牧猎捕充满挑战和不确定性。

(一)妇女在家庭事务中的决定性影响和运转核心地位

马提亚·赫尔曼斯描述,“她们照顾牛羊,而男人们只是照看马匹。妇女们还要负责挤奶、制作乳制品、收集作为燃料的动物粪便、烹饪、缝纫、编织、准备缝制衣服使用的毛皮。照顾孩子及其相关的工作也占用了她们的大量时间”。由于妇女在家庭事务中的绝对性参与,这就奠定了妇女在家庭事务方面的决定性影响力[6]。拉毛措[7]通过大量文献梳理和实地调查发现,藏族女性在家庭运转的核心地位不可替代。文华[8]在云南迪庆藏族自治州的调查发现,妇女在家庭中掌握经济实权,即使在一妻多夫的婚姻形式中,经济大权仍然掌握在女子手中。

(二)妇女是传统技能的重要传承人

传统技能来源于生活,孕育于生产。藏族妇女在长期的家务劳动和农牧活动中,承载了民族文化与传统技艺技能传承和创新。钱丽梅[9]的调查表明,迪庆藏族妇女承担编织、乳制品制作、酿酒和制革等职责,传承和创新了传统手工艺技能,兼具传承传统记忆与创新双重功能,在家庭中具有教育子女、传承技能的权利和义务。近年来的非物质文化遗产传承人中,女性传承人也是一支重要力量。据统计,四川涉藏地区先后有多位妇女入选国家级非物质文化遗产传承人,其中歌舞类(锅庄山歌)2名、编织技艺类2名。在38名四川省第五批国家非物质文化遗产传承人中,有8名藏族传承人,其中2名女性传承人以羊毛编织和歌舞为主(2)资料来源:http://www.sohu.com/a/231959165_244669。。牛羊毛编织是藏族妇女的家务活,她们编织帐篷、藏毯以及生活用品;民歌是藏族妇女的生活,锅庄歌舞是藏族符号。藏茶、藏纸等非物质文化遗产传承人中的女性也不少。

(三)妇女享有与男子一样的平等继承权

按照藏族的传统习俗,继承家产不拘男女,只要是老大都有资格,一般老大为“地主”,藏族名为“萨达”,他(她)既继承财产,又继承户名,传统习俗确保了女性和男性享有平等的财产继承权[10]。李锦[11]在四川宝兴县硗碛藏族自治乡的调查表明,男女两性对家屋房名具有平等的继承权。林耀华[12]在《川藏嘉绒的家族与婚姻》中指出嘉绒藏族“房名继承与家族继承相配合,实际上乃是二而一的东西。继承方法为双系列,男女皆可传代,但每代只传一人”。女性享有的平等继承权,充分体现了四川涉藏地区传统文化给予女性较高的财产权利。四川涉藏地区人口性别比也始终保持在一个合理范围,与藏族女性拥有平等的财产继承权习俗有一定关联。

(四)妇女受教育机会在传统社会被普遍排斥

以云南迪庆藏族为例,其传统文化教育是以寺院、男性为中心的宗教教育和僧侣、贵族教育,传统文化教育完全被寺院、贵族、男性所垄断,女性特别是贫苦女性完全被剥夺了受教育的权利。在20世纪50年代以前,藏文是云南省迪庆藏族自治州的通用文,据《中甸县志》记载,当地人“咸习藏经,不识汉字,惟进城市者能通晓”[10]。四川省甘孜藏族自治州的北部地区(德格、白玉、甘孜、色达、道孚、炉霍等)同样如此,寺院提供宗教教育,受教育主体多为男性成员,僧侣阶层是四川涉藏地区文化水平最高的。在经过多年的扫盲之后,妇女识字水平、受教育年限与男性相比依然比较低,成年农村妇女文盲半文盲占成年女性的40%(甘孜,2010)。西藏女性文盲率到2017年依然保持在40%左右。在黑水传统农村,“家务和社会事务都是男人说了算,女人只有劳动的义务。吃咂酒时,不管是才出生不久的男孩,也得先喝,然后才轮到妇女。男主人和来家的客人交谈时,妇女不能插嘴,妇女不能坐在有神龛的上位。产妇必须到楼下牛圈去生孩子”[13]。可见传统藏族社会妇女在家庭中的卑微和从属地位,公开场合的话语权缺失和被排斥。

三、田野观察:当代藏族农村妇女角色与地位

妇女是家庭照料和农活的主要角色。表1是根据笔者2017年在四川松潘县距离县城8公里的一个半农半牧村调研时获得的信息。我们在这个村住了两个晚上,对5位妇女进行了访谈并形成4个案例(2号案例是对婆婆和儿媳同时访谈)。从4个个案所反映的信息来看,妇女承担了全部家务活,涵盖了做饭、收拾、打扫卫生、带孩子;地里的农活也是妇女的主要职责,从栽种—田间管理—收获—入仓,全程参与;砍柴仍然是妇女们的责任。在这4个个案中,妇女唯一不能够决定的事情是家里的现金管理,男人们牢牢掌握着家庭的财务大权,钱多钱少的家庭,都是这样。在家庭资源的了解度上,大部分对耕地面积比较清楚,对林地、草地面积似乎都没有概念,清楚哪一片山林和草地是自己家的,但不知道面积有多大。此外,妇女受教育程度堪忧,从27—64岁大跨度年龄段的4位妇女,全部不识字(没有上过学)、汉语交流不顺畅、没有技能和没有收入来源。在这4个案例中,丈夫们都不同程度的务工、放牧,是家庭现金收入的主要来源。1号、3号和4号个案在访谈中强调自己没有收入来源(只有2号跟着丈夫在寺院和工地做粉刷匠有现金收入)。在女性的心中,现金才是收入,家务劳动、农活都不创造价值,都没有收入。由于自己没有收入来源,家里收支由丈夫管,也就理所当然。妇女们真的不创造财富吗?在外务工的男人们,回家有饭吃、有干净的衣服穿、有舒适的家居环境、有健康的孙子孙女和儿子女儿,这难道不是财富吗?

表1:松潘半农半牧区农村妇女访谈个案

(一)妇女生产生活空间不断拓宽

女性外出打工的现象也开始增多,在丹巴等距离成都较近的嘉绒地区特别明显。以“打工县”闻名的丹巴县,有9700余人在外打工,女性是丹巴县劳务输出的主要群体之一。近年来,返乡创业的女性不断增多,甲居藏寨、中路藏寨、梭波藏寨等民宿旅游经营已成为女性返乡创业的乐土。女性正从传统家庭走向社区,从农事活动走向非农活动,从乡村走向城镇,加入做生意的队伍中,甚至成为女司机(3)2017年,GZ的通村道路修通了,一位40多岁的妇女购买了电动三轮汽车(电动三轮汽车不需要考驾照,妇女不识字,没有办法考驾照),用于运输肥料、粮食等,偶尔还会顺带捎村民下山和帮村民拉货。。国道318线、213线以及旅游景区线,沿途有很多经销特色产品(水果、牦牛奶、牦牛制品等)的摊点,其贩卖主体以女性为主。在松潘川主寺镇,女性开店售卖的人数也不少。文华对迪庆的调查发现,著名的藏传佛教寺院松赞林寺前有32家左右经营手工艺品买卖的店铺或小摊,经营者以女性为主(约20家)。商品经济和旅游经济的冲击,使女性在社会经济生活中扮演着越来越重要的角色[8]。商品经济在四川涉藏地区的初期发展,在一定程度助长了女性新文盲现象。弃学经商的短期行为在早期比较明显,一些本该在学校读书的女童过早卷入到经营活动之中,“虫草假”就是这样,还有大量的女童因采集松茸和从事松茸加工而离开学校[10]。

(二)家庭经济管理权偏弱状况持续存在

笔者在四川省内的松潘县、红原县等地的调查发现,女性对家庭中的财务状况并不清楚,家庭经济大权控制在男性手中。红原县月亮湾景区附近,一位50多岁的夫妻与小儿子生活在一起,户主是未婚小儿子并掌握家庭财务大权。红原县丽湾酒店一位女性服务员,在酒店工作已有半年之久,其每月工资交由老家留守的丈夫。邛溪镇一位55岁的婆婆,在民宿旅游接待家庭做卫生所得工资也直接交给她的弟弟(弟弟是户主,单身;婆婆也是单身但有3个孩子)。在红原县瓦切镇的牧场(夏季牧场)访谈时发现,妻子负责帐篷相关生活,包括挤牛奶、制酥油奶渣、做饭、洗衣、卫生等,丈夫负责销售牦牛奶、酥油、牦牛以及购买家庭所需日常用品(甚至是妻子所需的卫生用品),各类惠农补贴生态补贴等也是丈夫掌管。四川涉藏地区农村女性管家少见,男性管家多见。这并非妇女家庭地位低的表现,而是一种传统习俗的延续,也是对独特的地方关系的适应。四川涉藏地区人口居住分散,距离城镇比较远,出行不便,男性可依靠摩托车、汽车等交通工具,在家与城镇之间来回切换。

四、生态扶贫:藏族农村妇女的参与路径

四川涉藏地区以生态功能为本底,因城镇化水平低、非农产业的嵌入型特征等,非农就业呈现出一种“稀缺”状态,非农就业岗位表现出“稀缺”特征。家庭从经济理性与比较优势视角出发,交通便利、农外或域外生存适应能力较强的区域,男性劳动力优先转移。已婚妇女因家庭照料、生育抚养等内化角色而成为农村留守主体,承担着原本属于“外”但收入微薄的农牧林生产活动,支撑家庭基本生存需求和补充家庭经济收入(4)来自全国的统计调查是,自2000年以来,农村女性外出务工人数只有男性外出务工人数的二分之一。。在四川涉藏地区全域主体功能区与高密度的生态建设保护项目背景下,留守农村的女性不可避免地成为各类生态建设与保护活动的重要参与主体,也是生态扶贫项目的参与主体和受益主体。以生态建设项目为本底、生态产品开发为支撑、生态价值服务为动力的生态扶贫[14],成为农村妇女精准脱贫的重要平台。通过各种形态的生态参与,进一步强化了农村妇女与生态之间的联系,提升了妇女的生态脱贫能力。

(一)妇女是风景名胜区自然保护区村域的生态保洁提供者

生态保洁岗位是女性参与最多的岗位,具有突出的地域特点,专属于风景名胜区周边地区和自然保护区周边区域。据调查,在松潘县的黄龙—牟尼沟风景区,生态保洁工以女性为主,她们捡拾游客丢弃的垃圾、维护景区卫生,每周工作6天休息1天,月工资2000元左右。保洁女工的年龄都在45岁以上,经短期培训即可上岗。大寨乡水草坝村,在黄龙从事保洁的6位女工均来自建卡贫困户,她们每年在黄龙工作6个月(半年)。马姓建卡贫困户(回族),女主人自2016年即在黄龙景区做保洁,每月保底工资2000元,每周“做6休1”,每天回家。参与保洁的女性,在保洁工作中接受更多生态理念与环境卫生理念,生态认知、卫生意识、交往能力等都得到提升,家庭卫生状况亦有明显改观。村级层面的生态保洁以清扫通村道路、洒水作业、村活动室公区卫生、垃圾清运等为主,其中道路清扫类工作多由女性承担。

(二)妇女是野生资源采集与交易的重要主体

野生资源是指生长在森林、草原、湿地中的各种可供人类食用、药用类的资源总称,是靠山吃山靠水吃水的一种资源利用形态,是生态扶贫的资源基础。采集野生资源一直是四川涉藏地区农村人口最为重要的生产活动,甚至成为暑期学生勤工俭学的重要收入来源(5)2017年6月27日,笔者在红原县瓦切镇调研时,路遇一位藏族女青年,背着一背篓甘松(一种药材,大约15斤),提着一篮子菌子,到镇内一处收购点出售。访谈得知,这位藏族女青年正在四川绵阳某大学读书,二年级,利用暑期到山上挖药材和捡菌子,趁机挣点生活费。同行的红原县科技局一位同志当即购买了甘松(50元),用于试验田的育苗试栽。。进入21世纪后,野生菌类药材蔬菜等广受城市消费者喜爱,松茸、冬虫夏草、雪莲花的价格扶摇直上,采集者获益丰厚,采集强度不断增强,特别是近年来物流设施的完善,野生资源的采集交易量不断增多。成都牧云坡的羊肚菌可持续采集小组,其采集者多为藏族妇女,她们在羊肚菌采集季(每年3月下旬到5月中旬),每天天未亮即穿梭在海拔2800—4000米的高山间,按照不触及菌丝的可持续方式采集羊肚菌并出售给牧云坡合作社,合作社按照238元/斤售价销售。四川涉藏地区的松茸,其采摘期从每年6月中旬一直持续到9月上旬,小金、丹巴、雅江等松茸产地的村民,松茸等菌类资源已成为家庭收入的重要组成部分,有的家庭一年的松茸收益就超过5万元。

(三)妇女是生态产业的发展主体

生态产业是生态扶贫之动力。生态农业、生态牧业以及生态旅游等是常见的生态产业。四川省按照国家《生态扶贫工作方案》并结合本省涉藏地区当地特色,其生态产业依托当地特色资源形成以玫瑰、蓝莓、药材、地理标志类水果、干果以及民宿旅游等的特色产业。除民宿外的生态产业是劳动技术密集和资金需求的产业,从整地到栽植再到收获,都需要劳动力和资金的大量投入。留守妇女是这类产业发展的重要参与主体,是生态产业中的重要力量。以小金县冒水村的玫瑰产业为例,其发起人和参与群体,基本以女性为主。冒水村位于达维河流域(6)达维河流域,是大渡河上游重要的干旱河谷区,也是嘉绒地区,藏族女性是农耕和林牧发展的传统主体。,野生动物对村内农作物持续的糟蹋而致其几乎绝收,返乡回村的村主任(女)将玫瑰作为替代作物(以防止野猪啃食)并开始了玫瑰产业发展模式,由此带动周边区域的玫瑰种植继而成为精准扶贫产业。从玫瑰定植、田间管理到采摘,基本由女性劳动力完成。达维河流域的酿酒葡萄基地,参与群体同样是女性劳动力。

(四)妇女是生态工程的实际参与者

生态工程泛指为保护涉藏地区生态环境提高生态质量而实施的系列工程,包括退耕还林、天然林保护(一二期)、退牧还草、草原生态保护奖励制度、川西北沙化治理,等等。在诸多的生态建设工程中,农村妇女以不同形式介入,成为生态工程的重要力量。在生态造林合作社中,女性成员集中在庭院路边造林,从造林中获得务工收入。传统的“男逸女劳”习俗犹存,女性事实上成为退耕还林、川西北沙化治理等生态建设项目的实际操作主体。以红原若尔盖沙化草地治理为例,女性在项目实施和项目维护两阶段参与且是主要劳动力,她们负责整地、栽植沙障植物、施肥、撒种、建围栏、管护等。男性介入第一阶段,即项目的培训。

五、女性参与生态扶贫:困境与约束

在我国公共政策缺乏性别平等理念[15]的背景下,包括生态扶贫在内的精准扶贫项目性别盲视现象普遍存在。扶贫资源以贫困家庭为瞄准,其逻辑基础在于将家庭成员视为同质的,瞄准家庭的扶贫资源和脱贫成果会自动惠及每一成员(包括女性成员)。但家庭内部是异质的,家庭资源分配更倾向于男性成员,男性成员对外代表一个家庭行使社区决策权,对内以女性照料和比较优势来进行家庭分工,女性角色更多处于一种服从或屈从地位,女性在家庭内部与社区均存在权利排斥现象,女性贫困程度高于男性[16]。藏族妇女在乡村社会中,更处于一种弱势地位,生计资源相对单一、生计能力相对薄弱、对社区生态环境依赖度高。尽管在四川涉藏地区农村留守人群女性化、农牧业活动女性化现象已经凸显,女性化与女性传统社会性别角色叠加而客观上形成女性在生态保护、生态扶贫中的主体作用发挥,但女性在生态扶贫中的参与还是存在着多种约束。

(一)女性脱贫的主体地位被忽略,包括生态项目在内的发展项目普遍忽视女性的主体地位

农村地区妇女的话语权和决策权一直有被代表的现象,留守农村妇女被视为“弱势”与“边缘”的代名词。四川涉藏地区传统社会文化对妇女的公共空间话语有一定的限制,女性的社会地位低于男性,女性社会空间的话语权缺失。现在,这种状况虽有所改变但变化小,女性的发展权利被家庭和社会所盲视。涉及生态扶贫的农村精准扶贫项目,从项目规划到项目实施,均以男性和家庭为导向,忽略了家庭内部的性别分工和差异,女性的脱贫主体地位未被确认。但世界反贫困实践表明,女性贫困是反贫困关注的重点群体,女性反贫困能力对反贫困具有重要作用,女性脱贫不仅关系到女性自身发展,更关系到儿童健康和素质提升。按照权力话语理论(7)权力话语理论认为:话语就是权力,权力存在于话语之中。它对社会中一切话语的产生进行控制、选择和配置,对潜在的威胁、暴力、危险和煽动性的话语进行压制和排斥。谁掌握了话语权,谁就可以主导话语。传统农村地区,女性普遍存在话语缺失问题,也就缺少话语背后的权力,对社区发展缺乏主导。,话语就是权力,权力存在于话语之中。女性缺少在公共空间的话语,也就缺少权力,缺少反映自身需求的渠道和方式。贫困决策以男性为中心的倾向尤为严重,男性在家庭中居于主导地位,女性在家庭中处于从属地位,女性的发展意见和发展需求不被重视[17]。

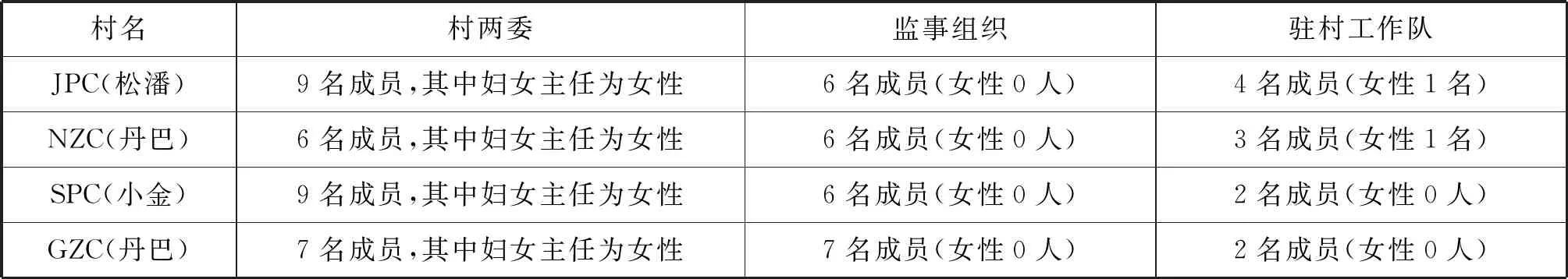

(二)村级决策层面女性数量不足和参与有限

妇女在村两委中的数量和比例是衡量女性决策参与的重要指标。《四川省妇女发展纲要(2011—2020)》就农村女性参与决策提出了“村委会成员中女性比例达到30%以上。村委会主任中女性比例达到10%以上”,以强化妇女在村级层面的决策权。四川涉藏地区村两委中女性成员占比和女性村主任占比极难满足这个条件,表2是调研点村两委与驻村工作队的性别结构。尽管如大渡河上游的丹巴、小金等地,其妇女地位相对较高且经济发展水平较高,男性劳动力外流已经十分明显且村寨女性化极为突出,但村两委中女性成员占比极低。GZ村村支书年近七旬、村主任五旬有余,留村成员以妇女、老人为主,但妇女依然未能进入村级权力中心。在红原县安曲镇的一个民宿旅游村,村书记和村主任多次谈到“我们牧区女的很辛苦,里里外外都要做;我们牧区的男的很幸福,我们要帮媳妇也只能是偷偷地帮,否则会被大家笑话的”。传统家庭性别分工模式下,妇女的角色是承担家务活和牧区生产劳动,男性以聊天聚会、当僧人等主外活动为主;村书记和村主任意识到性别不平等,但也不能改变传统语境,只能在家里偷偷地帮媳妇做家务活;在村级活动层面,基本没有妇女的参与权和话语权。

表2:调研村相关组织成员性别构成

(三)地广人稀村落分散客观上限制女性参与

四川涉藏地区人口密度低,2017年甘孜州每平方公里人口为8人、阿坝州为11人;与人口稀少相对应的是村落极度分散,每百平方公里土地上仅1.63个(阿坝)、1.79个(甘孜州),每个村落人口很少(甘孜为343人、阿坝州为485人),也就是说,每百平方公里范围内不到2个村落(行政村),村落面积大、海拔高程变化大、自然环境复杂、生态系统多样、自然资源种类多、利用季节不同。结合男女两性的社会分工,男性的资源利用以动态性和远距离为主,女性对资源的利用以家(住屋)为中心呈静态和近距离特性。满足家庭基本生计需求的自然资源,是女性利用的重点,支撑家庭发展需求的资源是男性利用的重点。随着自然资源从以利用为主转变为以保护为主,男女两性在自然资源保护上的分工沿袭原分工特征,巡山类活动成为男性的职责,近距离的保护成为女性的专属。同样,人口稀少的高原,村(牧)民日常活动对环境的影响有限,其保护更多体现为一种生产活动的退缩,如减少牲畜存栏、坡耕地还林还草、以电代柴、生态移民、非农就业等,由此减少对生态环境的干扰,继而保护生态环境。这种活动往往是以家庭为单位的决策行为,视家庭成员平等分享生态保护。

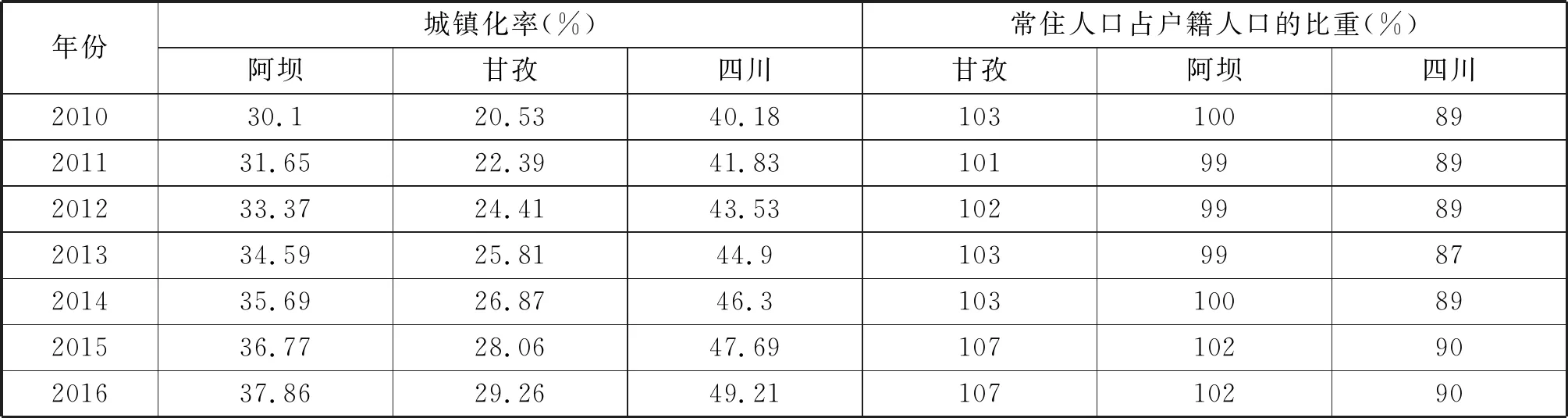

(四)常住人口持续增加挤占女性本地就业空间

四川涉藏地区是多年来持续人口净流入区域(见表3),特别是甘孜州,常住人口一直大于户籍人口,有7%的人口净流入,阿坝州是2%,在全省常住人口低于户籍人口10%(也就是说有10%的户籍人口在省外)的背景下,甘孜州和阿坝州呈现出人口净流入,常住人口增加意味着这个区域有吸引力,能够为常住人口提供较多的发展机会。在甘孜州,常住人口以非农领域为主,广泛分布在城镇餐饮零售、住宿、民宿以及技术含量较高的嵌入型产业(如水电、矿产等),抢占了本已稀缺的非农岗位。与此同时,“甘—眉”工业园、“成—阿”工业园等“飞地经济园”吸纳部分川西藏族劳动力,加上四川涉藏地区“9+3”专项计划(8)四川涉藏地区“9+3”专项是指在9年义务教育基础上,为四川涉藏地区孩子再提供3年的免费中职教育。该计划始于2009年,以川办函〔2009〕156号形式下发。按照规划,参加“9+3”的四川涉藏地区学生,每人每年免除学费2000元;在前两年中,每年生活补助3000元,第三年生活补助1500元。对于交通、住宿、书本等杂费,每生每年补助1500元;新生还有冬装补助300元。到内地中职学校就读的四川涉藏地区学生,整体被纳入当地城镇居民基本医疗保险范围。这项规划实施后,四川涉藏地区学生受教育状况大幅改善,在内地接受中职教育并在内地就业,对四川涉藏地区人口转移流动发挥重要作用。笔者在小金、丹巴等地调查发现,调查对象的孩子几乎在内地接受中职教育,有的毕业后留在内地就业,有的回乡考公务员等,完成9+3教育的孩子,几乎没有留在原村落的。的学生群体和持续劳务输出扶贫,理论上四川涉藏地区人口以净流出为主,但常住人口大于户籍人口,说明四川涉藏地区常住人口是持续流入的,流入人口年龄应该是劳动年龄人口(老年人口流动性弱,也不适合高海拔的气候条件),流入的劳动年龄人口是来寻找发展机会的,其工作机会和收入高于内地,才有可能吸引这部分群体。人口净流入,其背后隐含着3个假设:假设之一是本地缺乏抢占域内非农机会的能力,或者说本地人的能力不能胜任这些岗位;假设之二是本地人不愿意从事这些非农岗位,或者说这些岗位的收入太低;假设之三是本地人的收入机会太多。从实际调查结果来看,本地人更多是缺乏能力(竞争能力),其素质不足以满足用工需求,文盲半文盲率太高,还游离于工业化和商品化社会之外。农村妇女,面临的就业挤压更为严峻,被进一步禁锢在农牧业活动之中,对自然资源极为依赖。

表3:四川涉藏地区城镇化率与常住人口比例(2010—2016)

六、结语

青藏高原被誉为“高山的王国、江河的家园、歌舞的海洋、中华的水塔”。藏族对“神山圣湖”保持敬畏,注意保护神山及其周围的环境,神山圣湖的生态环境一直保持完好。转山是藏族的传统习俗,具有较强的宗教意义。如四川嘉绒地区的墨尔多神山(9)墨尔多神山,位于大小金川之间,跨马尔康、金川、小金、丹巴地界,处于嘉绒地区腹地。墨尔多神山是嘉绒地区佛教和苯教共有的神山,自古以来就是整个嘉绒地区的自然崇拜中心,为整个嘉绒地区的保护神。对墨尔多神山的膜拜形式主要有煨桑、挂风马旗、转山、建玛尼堆;围绕墨尔多神山转大经,每年农历七月初十的墨尔多神山庙会等。,在信教群众中流传着“围绕墨尔多神山转一圈,相当于念经7万遍,来生不得下地狱,今世也得消灾难”的看法。妇女是最虔诚的信徒,她们把宗教活动视为祈求平安和来生幸福的寄托。神山圣湖以及对神山圣湖的保护被妇女严格遵守,是生态保护中的重要力量。这种对宗教文化的虔诚,客观上转变为生态保护的重要力量和参与途径。藏族女性日常生活与生态环境有着天然的联系,妇女是近域生态环境保护的主要承担者。她们是大多数生态项目的具体实施者,是生态产业的发展主体,是林下资源的采集者和利用者,是景区保洁的提供者。但藏族女性在生态扶贫项目中的参与,依然面临着来自女性自身、家庭、项目本身以及社会各方面的约束和限制。未来,有必要针对藏族农村女性化特点,从女性自身、项目建设、社会治理等维度提升女性在生态扶贫项目中的参与度和女性的自我发展能力。