交流单相电机失效现象分析及设计注意点

盛晓杰

(杭州顿力电器有限公司,浙江 杭州 311107)

一、电机失效现象

以下资料是从实测试验数据分析和市场售后两方面搜集的资料,来展现电机失效的现象。

主要分为慢性和急性两种失效。

二、失效分析

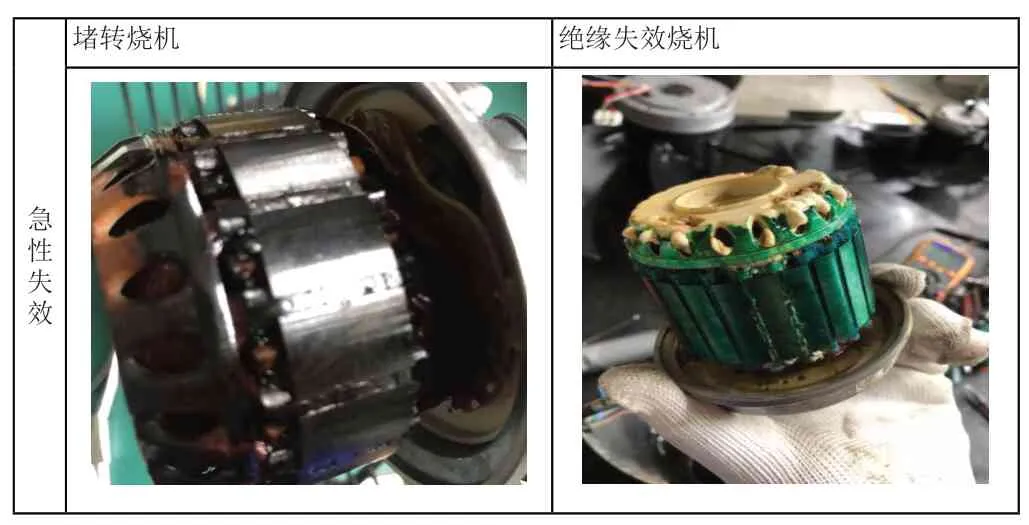

(一)急性失效

1.爬电距离小

此处尤为重要说明一种材料:绝缘橡胶

橡胶零件的主要制造工艺就是硫化(本文不做具体说明)但生产过程不可缺少的会添加一种炭黑添加剂,其为导电材料,厂家的配比,直接影响了零件的绝缘线。如忽略了此零件的爬电距很容易发生耐压不良问题,此问题也是我亲身经历的,血的教训告诫大家如需用到此类物料,定要考虑好它的爬电距离。

2.绝缘失效

此失效主要以生产制程为主(就是产线员工没有做好),直接影响的结果就是匝间或击穿,直接导致烧机。如线包漆皮损伤等,导致有效电阻大幅降低,简单地根据欧姆定律,可得知,发热量急剧增加,还没等零件反应过来,就直接让塑料软化变形,卡死电机,直接损坏。

3.运转异常(堵转)

电机转动卡滞(结霜、外物卡滞等),其绕组成为纯发热的电阻,其温度升高很高,基本在2分钟就能达到160摄氏度,但一般保护器的存在,不会使线烧断,多个循环后,就会使漆包线漆膜损伤,导致短路烧毁

(二)慢性失效

1.尺寸精度问题

主要为轴承孔同心度,一般来说,对于深沟球滚珠子轴承,其游隙允许的同心角度为1/4度(人本轴承厂家参数),而我们实际生产建议按照1/10度来设计轴承的同心度公差控制。按照轴承间距40mm换算,同轴度精度要求基本在0.1mm左右。如超过这个限值时,会使轴承卡滞,增加电机负载,提高温升,成为失效的一个重要原因。(此问题还会带来轴承异响的问题)

其次是定转子气隙:从实战经验可以告知,增加气息,会直接温升,每减少0.05气息,温度上升3度左右。为此最好不要通过增加气息方式解决方案(实战经验告诉过我此问题的严重性)。

2.错误设计、错误使用问题

温升核实错误

任何电机工作都存在一个功率段,当我们开发通用产品时,不清楚后续每个客户使用的实际工况,为此,十分有必要按照最严格苛刻条件进行测试。我经历过,前期温升测试合格,但客户使用后发热异常导致烧机的问题。经过排查,则为温升核实时,只按轻负载状态测试,而实际轻负载和重负载,温升足足存在40度之差。

3.运用异常(过载)

从我参与过售后退回的产品及对市场反馈的问题基本过载体现我总结了最为主要一点,就是转动过载,由于过于频繁启停的原因或者轴承本来就存在损伤等,导致损坏轴承,出现卡滞或者阻力增大现象。促使电机的转速变低,发热增加,烧坏电机(接触过交流电机的都知道,一款成型产品,其转数越低,发热约严重)

三、电机设计、调试注意点

材料选用上

骨架,非金属材料中最为重要的,起到支撑整个线包的作用。在UL1004标准中,骨架材料是指定到厂家和排号,这足以说明此物料的重要性。一般来说F级电机骨架材料为尼龙,耐温在180度左右。实际使用过程比较稳定。类似B级的电机也可用PBT材料,其耐温性低些,但其绝缘特性要更好。对于此类材料,十分成熟,技术人员也无需花更多的时间去研究,如存在兴趣,可百度下这些材料的特性即可。

漆包线,最为常用的聚酯氨漆膜,F级电建议使用180℃漆膜,其耐温比F级高是为了增加可靠性。当遇到附加值很高,客户使用环境相对恶劣的情况,甚至可再次提高漆膜耐温等级,来进一步增加可靠性,毕竟遭到客户烧机投诉的成本远大于此。(此方式也是我在实战斗过程中吃过亏的)

轴承,其寿命最为关键的因素就是工作温度,下图是轴承理论寿命和温度间的关系(此数据来自和轴承厂家合作的通过理论及实验的综合数据)。由图清晰可见,要想产品寿命大于5年,决然不能使轴承工作至高于115℃的环境。但F级产品,其电机允许在155摄氏度环境下正常工作,此两项存在矛盾。为此,要从轴承的位置下手,尽可能原理发热源。

控制温升上

有些技术人员,调试电机时,会简单的测试主副电流,通过电流密度来判定是否合格。这里,我通过实际经验确认,这仅仅是个参考,还有很多因素(散热等)影响着。通过主副电流密度来评判电机先要确认一个前提:电机工作在客户实际需求的工况下。最终还是要通过专用温升仪来检测。且此相检测十分必要,可以放在所有检测项目的首项,只要此项不合格,后续工作也没有必要开展下去了,直接更换方案。

对于产品可靠性而言,温度影响很大,符合国标前提,温升能降一度是一度,所以在实际工作中,我们要多深入客户需求,让客户匹配后的产品,尽可能工作在高效、低温升区。

四、总结

随之科技的进步,电机行业也在更新替代,交流电机总体趋势也逐步在被直流无刷电机更新。但其可靠性高的优点也立足了它应有的地位。在这个遍地开花的交流电机市场,我们要学会很容易,要精通还是需要反复思考的。对于产品而言,本身没有唯一的配方答案,只有最佳匹配。了解一些此类电机的问题点,可以给我们带来“原来是这样”的疑惑。通过我的一些亲身检验,也能让你少走一些不必要的重复验证道路。