少数民族劳动力职业收入的影响因素研究

喻玺 陈昊

摘 要:少数民族劳动力职业收入的稳步提高是国家实现收入公平的重要体现,也是衡量少数民族同胞是否充分共享改革发展成果的重要指标。提高少数民族劳动力职业收入,有利于进一步保障劳动力市场的公平和有效,从而凝聚全民族为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的力量。文章基于中国综合社会调查数据2006-2015年共3 378个少数民族劳动力样本,运用普通最小二乘回归模型考察了少数民族劳动力职业收入的影响因素。研究发现,近年来少数民族劳动力职业收入水平有了很大程度提高,性别、户籍性质、政治面貌、宗教信仰、年龄、受教育水平和婚姻状况都显著影响少数民族劳动力的职业收入。有鉴于此,在政策设计方面,需要继续加大力度鼓励少数民族劳动力就业和自主创业,通过继续规范就业市场和推进户籍制度改革,减少乃至最终消除就业性别歧视和户籍歧视。尤其是高度重视提高少数民族劳动力受教育水平,将是提升职业收入的关键。

关键词:少数民族劳动力;职业收入;工资方程

提高少数民族劳动力职业收入是促进劳动力市场更加公平有效、使包括少数民族同胞在内的全体人民共享改革发展成果的重要前提和保障,并且在一定程度上有利于提升精准扶贫效果,为早日实现全民共同富裕目标奠定基础。党的十九大报告明确指出:“必须始终把人民利益摆在至高无上的地位,让改革发展成果更多更公平惠及全体人民,朝着实现全体人民共同富裕不断迈进。”习近平总书记也多次在关于民族工作的重要讲话中指出要提高少数民族同胞收入和生活质量。改革开放尤其是十八大以来,少数民族劳动力职业收入有了很大程度的提高,但是收入进一步增长的空间和潜力相对不足,少数民族劳动力与汉族劳动力相比依然存在较为明显的收入差距。因此,揭示影响少数民族劳动力收入的主要因素,尤其是区分少数民族和汉族劳动力职业收入的影响因素存在何种差异,具有重要的理论意义。

十九大报告提出“就业是最大的民生”,稳定且高水平的职业收入是保证人民生活富足的前提。国家一直努力希望通过大规模开展职业技能培训等方式实现高水平高质量就业,如果能够研究得出影响少数民族劳动力收入的主要因素,就可以在此基础上制定针对性的支持扶助政策,从而进一步缩小少数民族和汉族劳动力收入差距,提高少数民族家庭生活水平,这有利于实现更广泛的就业和收入分配公平,凝聚全民族为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的力量。因此,揭示影响少数民族劳动力收入的主要因素也具有重要的现实意义。

本文以中国综合调查的入户微观调查为基础,利用普通最小二乘回归方法,深入探讨影响少数民族劳动力职业收入差距的主要因素,为制定针对少数民族劳动力的收入提升政策提供有益参考。值得一提的是,由于少数民族劳动力职业收入是少数民族居民收入的基础,只有找到提高少数民族劳动力职业收入的切实可行的办法,才能从根本上提高少数民族居民的收入和生活水平。因此,本文的研究从一定程度上说具有更基础和一般的意义。

一、文献回顾

已有大量国外研究关注劳动力职业收入的影响因素问题,最基础的用于解释工资的变量是受教育水平、工作年限和性别(Mincer,1974)。但是仅仅考虑这三种因素,显然无法全面涵盖影响职业收入的主要因素。首先,从事不同行业和不同工种的劳动力收入存在根本差异(Meng and Zhang,2001);其次,单位性质和规模不同的劳动力收入存在根本差异(Brown and Medoff,1989),突出表现是企业工作者收入往往高于公务员和事业单位工作者,大企业工作者收入往往高于中小企业工作者;再次,一些外部冲击如外国直接投资、进出口贸易等往往也会影响开放地区劳动力的职业收入(Feenstre and Hanson,1997);最后,劳动力本身的健康状况对其职业收入的影响也不可忽视(Baldwin,Johnson and Marjorie,2000)。此外,更需要引起我们重视的是,一些具有中国特色的因素更加显著地影响着国内劳动力的职业收入。例如:户籍制度往往是造成非农户籍和农业户籍的劳动力收入差距(Demurger,Gurgand,Li and Yue,2009)、外地户籍和本地户籍劳动力收入差距(Kuhn and Shen,2015)的根本原因;家庭背景如父母的政治资本可能影响子女的收入水平(Liu,2003);政治面貌很重要,如党员往往能够获得更高的工资(Appleton,Song,Xia,2005)。总之,影响劳动力职业收入的因素基本可以分为三类:个人特征、外部环境、制度因素。

国内相关研究更集中地聚焦于中国劳动力的收入决定因素问题,学者们分别验证了以上三类因素对劳动力职业收入的影响。李雪辉和许罗丹(2002)利用中国外资集中地区的宏观数据进行实证研究发现,通过提高当地的熟练劳动的工资水平,外国直接投资可以提高我国外资集中地区的工资水平。魏众(2004)基于中国营养调查数据的研究证明,健康在获取非农就业收入乃至增加家庭收入方面发挥显著作用。邢春冰(2005)通过1989-1997年教育回报率在不同所有制间的差异及其变化来考察中国劳动力市场,指出民营部门教育回报率明显高于其他部门,即在民营部门工作的劳动力,职业收入更显著地受到劳动力本人受教育水平的影响。王美艳(2005)认为外来劳动力与城市本地劳动力的工资差异,59%是由就业岗位间的工资差异引起,41%由就业岗位内的工资差异引起,且工资差异的43%由歧视等不可解释的因素造成。刘林平和张春泥(2007)考察珠江三角洲农民工工资决定机制时,发现教育年限、培训、工龄、年龄、性别、企业规模和工种对农民工工资均有显著影响,但是企业所属行业、企业性质、是否签订劳动合同、缺工状况、社会资本和社会环境变量对农民工工资水平都没有显著影响。王德文等(2008)同样指出短期培训和正规培训对农村迁移劳动力收入有重要决定作用。章元和陆铭(2009)基于22个省份的农户调查数据,也发现社会网络和农民工收入之间只存在微弱的相关关系。杨瑞龙等(2010)证明父亲的政治身份会影响子女的收入,而陈昊和吕越(2017)进一步指出官员的子女更愿意从事创业工作,从而有可能获得更高的收入。陆正飞等(2012)以1999-2009年間我国A股市场上市企业为样本,考察了国有股权性质对职工平均工资的影响,发现国有企业支付给职工更高的工资。严善平(2017)利用中国家庭收入调查数据进行实证研究,认为党员身份对非农收入的增收效应呈弱化趋势。田柳等(2018)最新研究从行业分割的视角探讨可观测特征相似的劳动者,仅仅因为进入不同行业就会获得显著不同工资报酬的现象,证明不可观测能力对行业工资溢价的影响不可忽视。综上所述,国内学者的相关研究基本确定个人特征对劳动力职业收入的影响毋庸置疑,但是外部环境和制度因素的影响,在不同劳动力之间存在较大差异。

虽然国内外很多研究讨论劳动力职业收入的决定机制,但是专门考察少数民族劳动力样本的文献还不多见,探讨少数民族劳动力职业收入影响因素的工作就更为匮乏,更多的研究主要集中在测度少数民族居民收入的变化,尤其是比较少数民族居民与汉族居民的收入上。李实和古斯塔夫森(2002)发现虽然少数民族居民的人均收入在1988-1995年间有所增长,但增长速度明显低于汉族居民,他们认为差距的根本原因是地区分布。刘林等(2016)利用2011-2014年国家统计局新疆调查总队农村住户调查数据,采用面板分位数回归模型和自助法,研究了人力资本、物质资本和社会资本对收入差距的影响,证明人力资本、物质资本和社会资本都可以显著提高少数民族农户的收入水平,其中人力资本对中高收入者更有利,是拉大少数民族农户收入差距的主要因素。以上文献基于的研究数据要么年代过于久远,已经很难反映近年来的情况,要么入户调查范围仅限于一州或一省,缺乏普遍代表性,更重要的是只关注了生活在当地的以农业生产为主的少数民族居民的收入,忽视了随着城市化进程推进,占据少数民族劳动力中更大比例的外出农民工的职业收入情况,因而很难准确反映少数民族劳动力的收入影响因素。

因此,本文主要有如下贡献:第一,以涵盖社会、社区、家庭、个人多层次,且样本所在省区市覆盖中国大陆绝大部分地区的中国综合社会调查数据为基础,系统深入评估少数民族劳动力职业收入的影响因素,这在国内相关研究中尚属首次。第二,充分意识到影响少数民族劳动力职业收入的特殊因素,并将其引入实证模型,保证回归结果更加可靠。众所周知,少数民族劳动力职业收入可能存在的一个特殊影响因素是宗教信仰。中国的55个少数民族中,全员普遍信教的民族就有22个,其他非全员信教的民族信教比重也远远高于汉族,因此少数民族劳动力职业收入的影响因素中,应当考虑宗教信仰的作用,陶颖等(2017)就发现宗教信仰对农户非农收入具有显著的正向影响。然而以往研究大多忽略了宗教对少数民族居民收入的影响,从而造成回归分析结果的误差。引入宗教信仰的作用是本文的一个贡献。

有必要说明的是,由于内生性问题暂时没有很好的方法加以处理,所以本文的回归结果仅仅只能体现影响少数民族劳动力职业收入的因素,而不能确认它们之间的因果关系、与传统的影响收入的因素进行对比,从而提出针对性提升少数民族劳动力职业收入的政策建议。

二、数据介绍与模型构建

所使用的数据和实证模型设定,是保证高质量实证研究得以顺利开展的基础。数据方面,使用涵盖绝大部分省区市的综合类入户调查数据,相比基于特定民族地区进行调研获得的数据来说,精确性和代表性会更强。

(一)数据来源与描述性统计

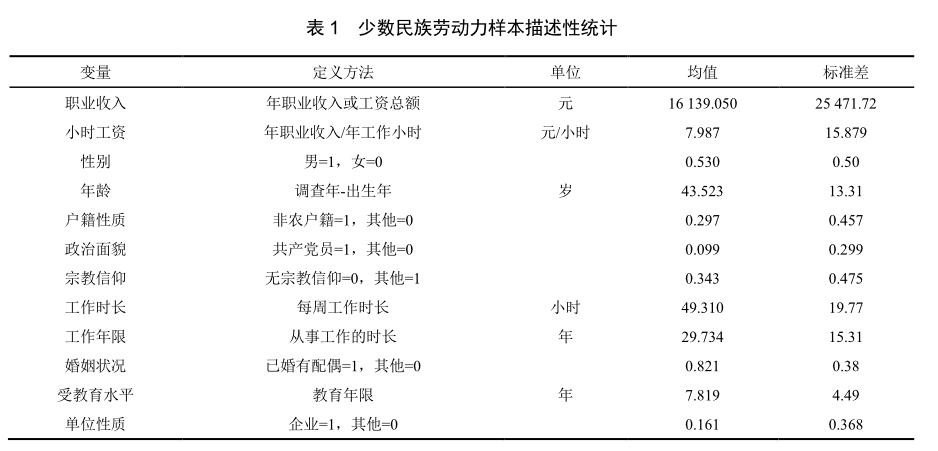

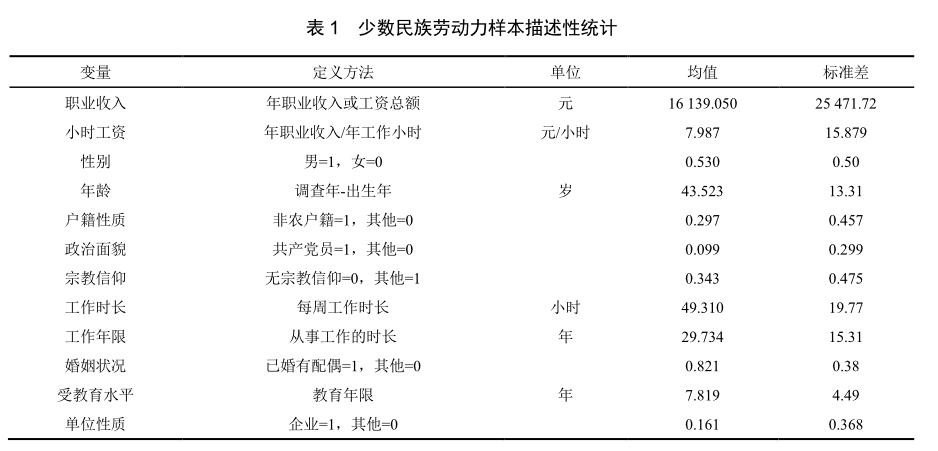

本文所使用的数据,来源于中国人民大学中国调查与数据中心负责执行的中国综合社会调查(CGSS)。CGSS项目自2003年起,每年对中国大陆各省市自治区随机抽样10 000多户家庭进行连续性横截面调查,调查内容包含个人生活、工作、娱乐、社交等各个方面。我们重点关注少数民族劳动力,因此对样本进行如下筛选:首先,将民族信息填写为“汉族”的受访者全部排除,以保证研究对象均为少数民族居民。其次,只保留“工资收入”或“职业收入”大于零的样本,以保证研究对象拥有职业收入。由于CGSS在2006年以后才开始在问卷中区分总收入和工资(职业)收入,因此经过如上筛选,共获得2006-2015年少数民族有职业收入的劳动力样本3 378个。需要说明的是,由于CGSS项目的调查特征,我们只考察城市居民,而不讨论生活在农村并以从事农业生产为主要生活来源的居民,事实上也很难准确衡量从事农业生产居民的职业收入,这个处理是可以接受的。变量选取和样本描述统计结果如表1所示。

非0-1取值变量的均值和标准差含义符合概率统计的基本含义,即均值代表受访者该变量的平均水平,标准差代表受访者该变量的波动程度。0-1取值变量是实证研究中通常用于刻画定性状态的虚拟变量,其均值的含义实际上是取1的受访者个数占总受访者个数的比例,标准差则代表占比的波动程度。对这两种不同类型变量进行描述统计,反映不同的经济含义:职业收入、年龄、工作时长、工作年限和受教育水平均值反映受访者的平均水平,即受访的3 378个有职业收入的少数民族劳动力,年平均职业收入为16 139.05元、平均年龄43.523岁、平均每周工作时长49.31小时、平均从事工作时长29.734年、平均教育年限7.819年。性别、户籍性质、政治面貌、宗教信仰、婚姻状况、单位性质均值反映受访者的结构占比,即受访的少数民族劳动力中,男性占53%、非农户籍占29.7%、共产党员占9.9%、有宗教信仰的占34.3%、已婚有配偶的占82.1%、在企业工作的占16.1%。如果与同时期有职业收入的汉族劳动力相比,可以发现少数民族劳动力年平均职业收入和受教育水平更低,共产党员比重更低,有宗教信仰的比重更高,在企业工作的比重更低。事实上,少数民族劳动力和汉族劳动力收入的真实差距测度问题也具有重要的理论和现实意义,但需借助因果识别框架进行精确评估,已超出本文研究目标,暂不赘述,这里仅提供描述统计的初步结果。

即便只基于初步的描述统计,我们依然可以观察到少数民族劳动力的职业特征。虽然相比于汉族劳动力,少数民族劳动力更低的受教育水平、更少共產党员和从事企业工作的占比都有可能造成职业收入的相对劣势,但是少数民族劳动力最突出的特征是有宗教信仰的人数占比巨大,如前所述这可能是影响少数民族劳动力职业收入的关键因素。另一个现象是,正常的周工作5天和8小时工作制将带来40小时的周工作时长,但是受访少数民族劳动力周工作平均时长49.31小时,远远多于40小时,说明绝大多数少数民族劳动力每周工作较长时间,获得相对较少的休息时间,因而往往又进一步限制了少数民族劳动力参与职业培训或提升学历的机会,这当然也是值得关注的问题。

(二)实证模型构建

三、实证结果与讨论

(一)少数民族劳动力职业收入的影响因素:基准回归

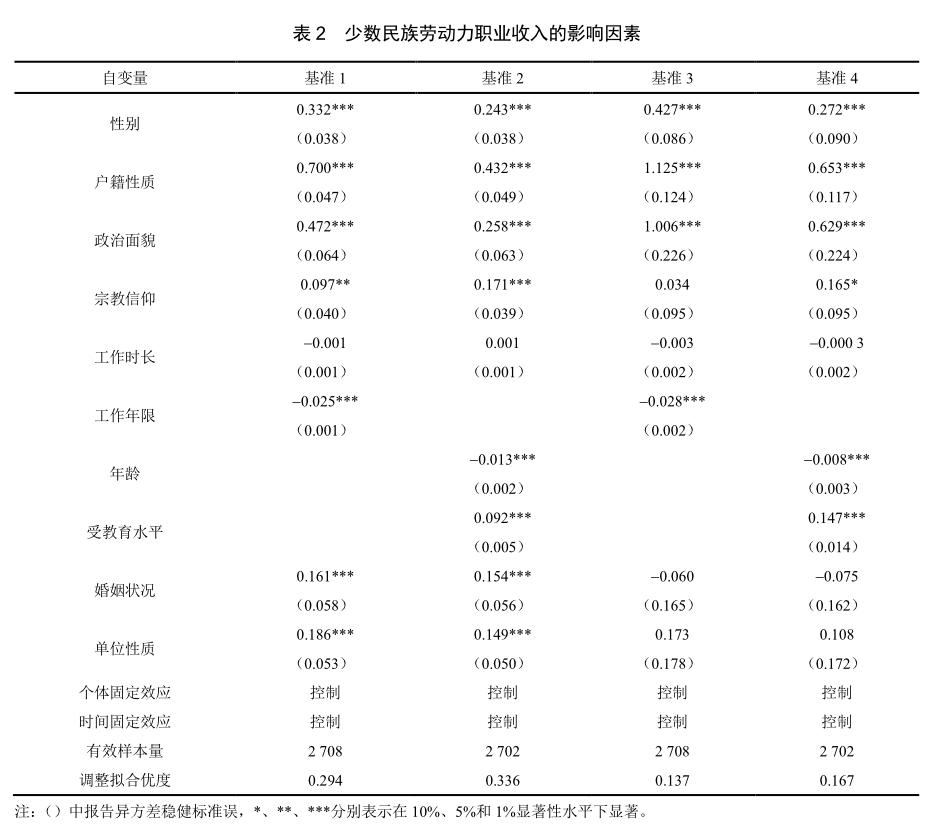

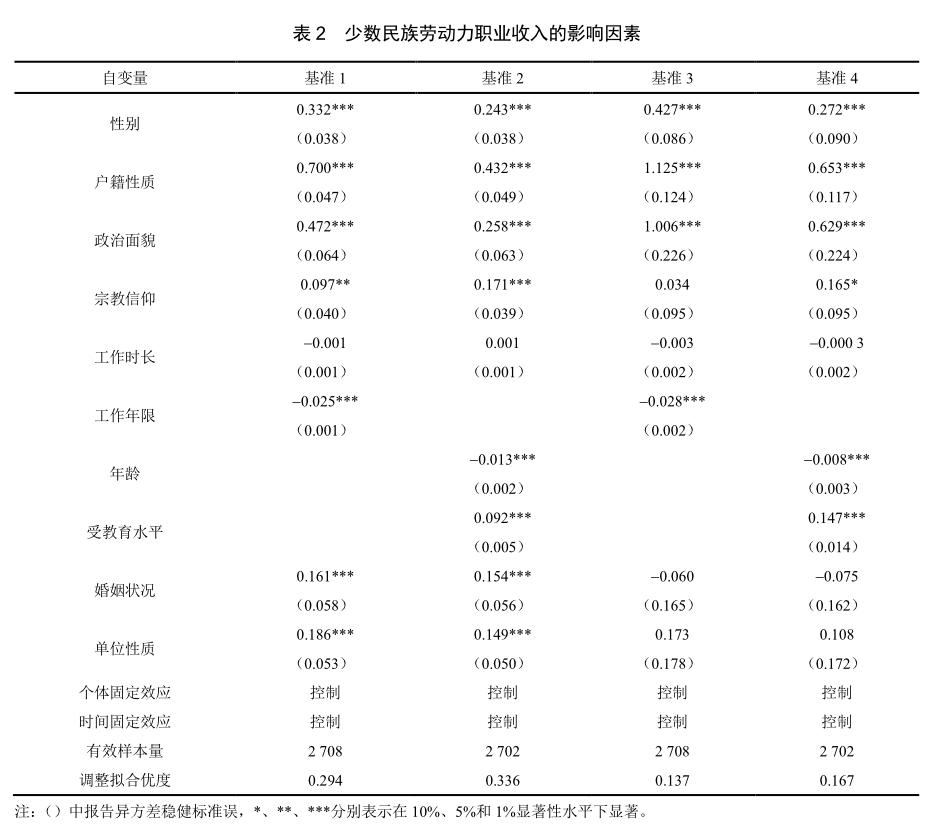

首先使用全样本3 378个少数民族劳动力数据估计方程(1)和(2),结果见表2的基准1和基准2。由于方程(1)和(2)都对职业收入取了对数,因此只能代表影响少数民族劳动力职业收入增长率的因素,为此将方程(1)和(2)的因变量替换为职业收入绝对值,重复基准回归工作,结果见表2的基准3和基准4。结合四个方程的回归结果,就可以比较全面地分析影响少数民族劳动力职业收入的因素究竟有哪些。

从基准回归结果来看,少数民族劳动力职业收入的影响因素和一般劳动力职业收入的影响因素,存在部分重合。例如男性、非农户籍、共产党员和受教育水平高的少数民族劳动力,不仅职业收入绝对水平更高,而且收入增长率也相对更高,证明这些因素对劳动力职业收入的显著促进作用并不因为劳动力的民族不同而有所区别,性别、户籍性质、政治面貌和教育依然是影响劳动力职业收入稳定且有效的因素,因此提升少数民族劳动力职业收入依然需要从这几方面入手,设计相应的支持政策(对于性别造成的收入差距,坚持实施预防和制止就业性别歧视的制度尤为重要)。为少数民族劳动力提供更便利的非农落户条件,鼓励少数民族同胞积极加入共产党和提升自身受教育水平,依然能够有效提高他们的职业收入水平。与此同时,年龄更大(同时表现为工作年限更长)的少数民族劳动力收入相对较低,而每周工作小时数衡量的工作时长对职业收入几乎没有显著影响。这些结论都与以往关注汉族劳动力收入的研究结论没有区别。

我们重点关注影响少数民族劳动力的特色因素。首先,宗教信仰对少数民族劳动力的职业收入具有显著的促进作用,即拥有宗教信仰可以显著提高少数民族劳动力职业收入增长率,但是对绝对值的影响并不太显著,只在10%显著性水平下提高16.5%的职业收入。其次,已婚状态只能显著提高少数民族劳动力职业收入增长率,对职业收入本身并没有明显影响。再次,在企业从事工作的少数民族劳动力职业收入增长更快,但收入绝对水平并没有受到单位性质的影响,这与以往关注汉族劳动力收入的研究结论存在差异。

(二)稳健性检验:以小时工资作为因变量

作为稳健性检验,我们重复表2报告的回归工作,但是将因变量替换为小时工资的对数(基准1和基准2)及其本身(基准3和基准4),结果如表3所示。我们可以看到,影响小时工资的因素与表2报告的结果并无明显差异,影响劳动力小时工资增速和绝对值的因素同样存在差别,稳健性检验可以通过。

(三)不同省市少数民族劳动力职业收入的影响因素

职业收入和劳动者工作所在省市显然有密切联系,但是关系却有点微妙:一方面,发达省市能为劳动者提供更高的收入,发达省市的高额生活成本也要求单位为劳动者提供更高的收入。另一方面,也只有各方面更加优秀的劳动者更容易进入发达省市找到工作,这是由于发达省市往往存在更高的进入门槛。为了考察不同省市工作的勞动力职业收入的影响因素是否相同,我们有必要对受访者按照所在省市分组,分组情况见表4。由于中国综合社会调查数据只能识别省一级的信息,因此我们根据2018年31省区市最新GDP排名,将排名前40%的广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、湖北、湖南、河北、福建、上海、北京共十二个省市认定为发达省市,表4的“其他省市”则包括除上述省市外的其他地区。

可以看到,只有不足23%的少数民族劳动力在发达省市工作,而且并不是所有在发达省市工作的少数民族劳动力职业收入都高于其他省市的劳动力。例如在河南、湖南和四川三省工作的少数民族劳动力,职业收入均值就明显低于非发达省市,但是绝大多数在发达省市工作的少数民族劳动力,职业收入均值还是远远高于非发达省市。由于仅仅基于描述性统计可能存在选择偏差的问题,因此仍然有必要按所在省市分组,考察少数民族劳动力职业收入的影响因素是否存在省市间差异。

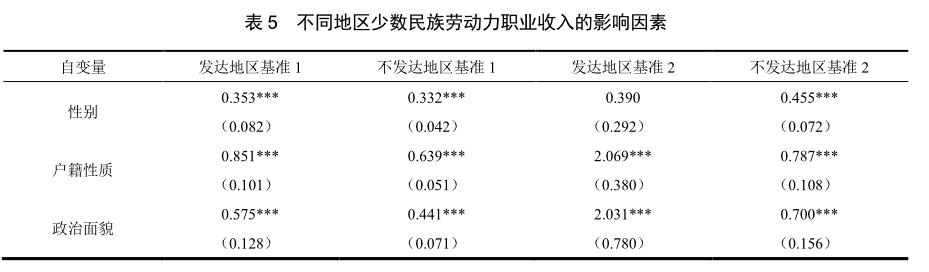

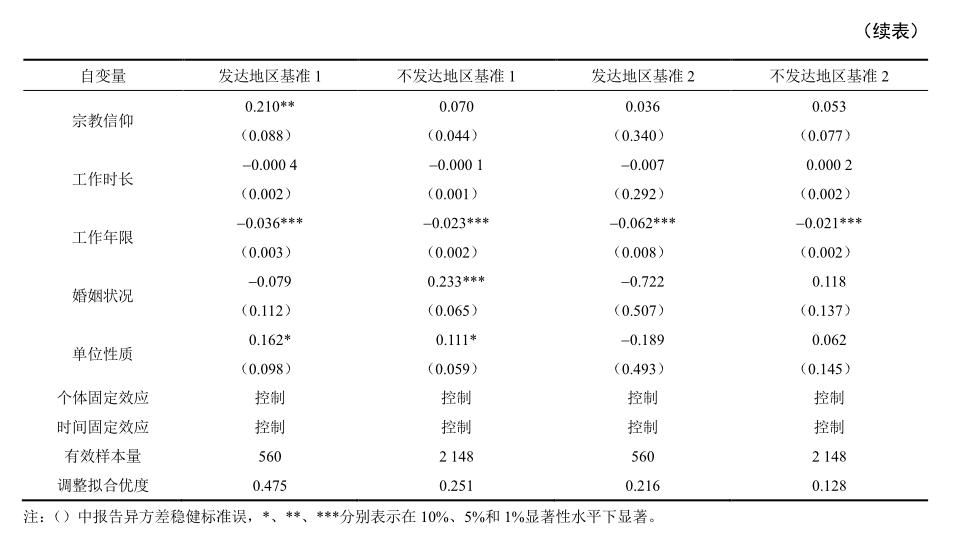

为了保证每个分组回归拥有足够的样本,我们将受访者分为两类:一类是在以上前12个发达省市工作的少数民族劳动力,另一类是在其他省市工作的少数民族劳动力。对这两类受访者重复前面的基准回归工作,以确认在不同经济发展水平省市工作的少数民族劳动力,其职业收入是否受到相同因素的影响,回归结果见表5,其中基准1和基准2的回归因变量分别为职业收入对数和绝对值。

分组回归显示,性别、户籍性质、政治面貌、工作年限依然是影响少数民族劳动力职业收入的主要因素,这并不因少数民族劳动力在经济发达或不发达地区从业而有所不同,最多存在影响程度上的差异。单位性质同样也只影响职业收入的增长率而并不影响其绝对水平。值得关注的是宗教信仰和婚姻状况两个影响因素。在全样本回归分析中,我们发现宗教信仰对少数民族劳动力的职业收入增长率具有显著促进作用,但是对职业收入绝对值的影响并不太明显,而在不同地区的分组回归中,进一步观察到宗教信仰对少数民族劳动力职业收入增长率的促进作用,几乎完全来自于发达地区的受访者,而在不发达地区,有宗教信仰的少数民族劳动力职业收入并没有显著高于没有宗教信仰的劳动力。婚姻状况的影响则恰好相反,在全样本回归中,已婚状态只能显著提高少数民族劳动力职业收入增长率,对职业收入本身并没有明显影响,而在不同地区的分组回归中,发现婚姻状况提升职业收入增长率主要来自于不发达地区的受访者,而在发达地区,是否结婚对少数民族劳动力职业收入增长率和绝对水平都没有影响。

四、结论与政策建议

(一)主要结论

基于中国综合社会调查对少数民族劳动力数据的收集,本研究使用线性回归模型考察了少数民族劳动力职业收入的影响因素,得出如下结论:

第一,近年来,少数民族劳动力职业收入水平有了很大程度提高。受访的3 378个有职业收入的少数民族劳动力,年平均职业收入达到16 139.05元,尤其是2015年受访少数民族劳动力年平均职业收入22 050.35元,比2006年的9 787.75元增长125.29%,年均增幅13.92%,充分反映出近年来党和政府对少数民族劳动力就业问题的关注和政策倾斜,已经成效显著。少数民族劳动力职业收入水平的提高,以及少数民族劳动力和汉族劳动力职业收入水平的逐渐接近,充分反映少数民族劳动力在就业市场的竞争力有了根本提高,就业的民族歧视现象得到了根本改变。

第二,影响少数民族劳动力职业收入的主要因素有性别、户籍性质、政治面貌、宗教信仰、年龄、受教育水平、婚姻状况。其中性别、户籍性质、政治面貌、宗教信仰、年龄和受教育水平同时显著影响少数民族劳动力职业收入增长率和绝对水平,具体表现为男性、非农户籍、共产党员、有宗教信仰和受教育水平高的少数民族劳动力会普遍获得更高的职业收入和更快的收入增长,而年龄较大的劳动力的职业收入水平和增长率都更不理想。婚姻状况只会影响少数民族劳动力职业收入的增长率,对职业收入的绝对水平没有显著影响。

第三,在不同地区工作的少数民族劳动力,影响其职业收入的因素有所不同。虽然性别、户籍性质、政治面貌、工作年限依然是影响少数民族劳动力职业收入的主要因素,这并不因少数民族劳动力在经济发达或不发达地区从业而有所不同,但是宗教信仰对少数民族劳动力职业收入增长率的促进作用,几乎完全来自于发达地区的受访者,而婚姻状况提升职业收入增长率则只出现在发达地区工作的少数民族劳动力中。

(二)政策建议

当前我国正处于全面建成小康社会的决胜阶段,保证全体人民共享改革发展成果是实现全面建成小康社会的根本意义所在,而提高少数民族劳动力职业收入是促进劳动力市场更加公平有效、使包括少数民族同胞在内的全体人民共享改革发展成果的重要前提和保障,因此一直受到党和政府的高度关注。长期以来,少数民族在劳动力市场上的就业竞争力弱于汉族,近年来这一现象已经得到根本扭转,表现为少数民族劳动力职业收入的快速增长和与汉族劳动力职业收入差距逐步缩小。结合本文研究结论,我们认为还可以在以下几个方面作进一步努力。

第一,继续加大力度鼓励少数民族劳动力就业和自主创业。虽然近年来少数民族劳动力在就业市场的竞争力有所增强,但是与汉族劳动力相比依然存在一定劣势。各地方政府应该坚决贯彻党和政府关于提高少数民族同胞生活水平的指示精神,通过制定相应政策鼓励企事业单位加大招聘少数民族员工的力度,为少数民族劳动力寻找合适的工作或自主创业提供有针对性的便利条件与无偿培训。鼓励少数民族劳动力入党,尊重少数民族劳动力的宗教信仰,更重要的是,严禁企事业单位以任何理由歧视少数民族劳动力或给少数民族员工提供不公平待遇,从而在整个劳动力市场层面形成各民族劳动力公平竞争就业机会、共同分享就业福利的理想格局。

第二,继续规范就業市场,减少乃至最终消除就业性别歧视。就业性别歧视在劳动力市场上广泛存在,这个问题在不同国家不同时期都始终存在。我国政府一直高度重视消除就业性别歧视,也已经取得了重大成效,但是无论对汉族劳动力还是少数民族劳动力,男性收入显著高于女性依然是劳动力市场的现实状况,因此尽力减少乃至最终消除就业性别歧视,应该始终成为地方政府制定就业市场规范政策的主要目标。具体政策措施包括:严厉查处企事业单位招聘过程中出现的性别歧视现象、加大宣传力度鼓励企业招聘女性员工并要求给予女性员工同等待遇、对女性参加职业培训提供资金和平台支持等等。

第三,鼓励少数民族劳动力提高自身受教育水平,为少数民族劳动力在校期间的学历教育和工作后的继续教育提供政策支持和资金保障。前文研究表明,受教育水平提高可以同时显著提高少数民族劳动力职业收入增长率和绝对水平,而提高少数民族劳动力受教育水平需要三方面同时努力。首先,大力提升民族地区义务教育质量,保证潜在的少数民族劳动力在校期间得到高质量的义务教育。孙百才等(2018)提出了提升民族地区义务教育质量的四类政策建议:继续加大对民族地区和边疆地区的义务教育支持力度;在民族地区建设均衡而高质量的义务教育学校;积极推动民族地区城镇化发展;切实保障民族义务教育高年级阶段的质量公平。其次,支持少数民族学生获得更高学历和深造更高学位。继续坚持本科生和研究生招考对少数民族的政策倾斜,为家庭困难的少数民族学生提供学杂费减免的优惠待遇,保证有意愿和能力深造的少数民族学生顺利完成学业。最后,对已经参加工作的少数民族劳动力,应该支持他们接受继续教育和培训,保障他们继续接受教育的权利和时间。

第四,全面推进户籍制度改革,缩小非农户籍和农业户籍劳动力的收入差距,最终消除就业户籍歧视。户籍制度改革是近年来国家高度重视的改革内容之一,也是进一步缩小农村和城市收入差距的关键举措。研究表明,非农户籍的少数民族劳动力,职业收入的增速和绝对水平都显著高于农业户籍劳动力,因此消除非农户籍和农业户籍造成的劳动力市场分割,是提高全体少数民族劳动力职业收入的关键所在。地方政府应该坚决贯彻2014年7月24日国务院印发的《关于进一步推进户籍制度改革的意见》精神,努力实现到2020年,基本建立与全面建成小康社会相适应,有效支撑社会管理和公共服务,依法保障公民权利,以人为本、科学高效、规范有序的新型户籍制度,争取 1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户,从而在很大程度上消除非农户籍和农业户籍带来的就业机会差异和就业待遇差距。

参考文献:

[1] 陈昊,吕越.官员家庭抑制子女创业之谜:基于教育筛选的解释[J].财经研究,2017(10):67-82.

[2] 陸正飞,王雄元,张鹏.国有企业支付了更高的职工工资吗[J].经济研究,2012(03):28-39.

[3] 李实,古斯塔夫森.中国农村少数民族与汉族居民收入差距的分析[J].中国人口学,2002(03):19-27.

[4] 刘林,李光浩,雷明.连片特困区少数民族农户收入差距的微观基础——以2011—2014年新疆南疆三地州为例[J].经济科学,2016(03):87-99.

[5] 刘林平,张春泥.农民工工资:人力资本、社会资本、企业制度还是社会环境? ——珠江三角洲农民工工资的决定模型[J].社会学研究,2007(06):114-137+244.

[6] 李雪辉,许罗丹.FDI对外资集中地区工资水平影响的实证研究[J].南开经济研究,2002(02):35-39.

[7] 孙百才,邓峰,者卉,王远达.民族地区义务教育质量的影响因素研究——基于西藏和四省藏区调查数据的实证分析[J].民族研究,2018(05):43-55+124-125.

[8] 陶颖,王文涛,陈启亮,柯明.宗教信仰与农户非农收入——信教有利于增收吗? [J].中国经济问题,2017(04):88-97.

[9] 田柳,周云波,沈扬扬.不可观测能力、群分效应和行业工资差距:行业分割视角[J].世界经济,2018(12):98-120.

[10] 魏众.健康对非农就业及其工资决定的影响[J].经济研究,2004(02):64-74.

[11] 王德文,蔡昉,张国庆.农村迁移劳动力就业与工资决定:教育与培训的重要性[J].经济学(季刊),2008(04):1131-1148.

[12] 王美艳.城市劳动力市场上的就业机会与工资差异——外来劳动力就业与报酬研究[J].中国社会科学,2005(05):36-46+205.

[13] 邢春冰.不同所有制企业的工资决定机制考察[J].经济研究,2005(06):16-26.

[14] 严善平.城乡劳动力市场中党员身份的作用及其变化趋势——基于中国家庭收入调查数据的实证研究[J].劳动经济研究,2017(01):105-128.

[15] 杨瑞龙,王宇锋,刘和旺.父亲政治身份、政治关系和子女收入[J].经济学(季刊),2010(03):871-890.

[16] 章元,陆铭.社会网络是否有助于提高农民工的工资水平? [J].管理世界,2009(03):45-54.

[17] C.Brown and J.Medoff.The Employer Size Wage Effect[J].Journal of Political Economic,1989,97(5):1027-1059.

[18] J.Mincer. Schooling, Experience, and Earnings. Natonal Bureau of Economic Research,Columbia University Press[J].New York,1974.

[19] J.Angrist and A.Krueger.Does Compulsory School Attendance Affect Schooling and Earnings? The Quarterly Journal of Economics[J].1991,106(4):979-1014.

[20] M.Baldwin,W.Johnson and L.Marjorie. Labor Market Discrimination Against Men with Disabilities in the Year of the ADA[J].Journal of Human Resources,2000,29(1):1-19.

[21] P.Kuhn and K.Shen. Do Employers Prefer Migrant Workers?Evidence from a Chinese Job Board[J].IZA Journal of Labor Economics ,2015,4(1):22.

[22] R.Feenstre and G.Hanson. Foreign Direct Investment and Relative wages: Evidence from Mexicos maquiladoras[J]. Journal of International Economics,2000,42(3):371-393.

[23] S.Demurger,M.Gurgand,S.Li and X.Yue. Migrants as Second-class Workers in Urban China? A Decomposition Analysis[J]. Journal of Comparative Economics ,2009.37(4):0-628.

[24] S.Appleton,L.Song,Q.Xia. Has China crossed the river? The evolution of wage structure in urban China during reform and retrenchment[J]. Journal of Comparative Economics,2005,33(4):0-663.

[25] W.Roger.Differences in Wage Distributions between Natives, Non-Refugees, and Refugees[J]. Working Papers in Economics,2008.

[26] X.Meng and J.Zhang. The Two-Tier Labor Market in Urban China: Occupational Segregation and Wage Differentials between Urban Residents and Rural Migrants in Shanghai[J]. Journal of Comparative Economics,2001,29(3):0-504.

[27] Z.Liu. The Economic Impact and Determinants of Investment in Human and Political Capital in China[J]. Economic Development and Cultural Change ,2003,51(4):823-849.

Research on the Factors Influencing the Occupational Income of Minority Labor

——A microscopic empirical analysis based on CGSS

YU Xi CHEN Hao

Abstract: The steady increase of the occupational income of ethnic minority laborers is an important manifestation of the countrys income equity, and an important indicator to measure whether the minority compatriots fully share the fruits of reform and development. Increasing the occupational income of ethnic minority laborers is conducive to further ensuring the fairness and effectiveness of the labor market, thus condensing the strength of the entire nation to achieve the Chinese nations great rejuvenation of the Chinese dream. Based on CGSS data from 2006 to 2015, a total of 3378 minority labor force samples were used to investigate the factors affecting the occupational income of minority laborers. The study found that the occupational income level of minority labors has been greatly improved in recent years. Gender, household registration, political appearance, religious belief, age, education level and marital status have significantly affected the occupational income of minority labor. In view of this, in terms of policy design, it is necessary to continue to increase efforts to encourage minority labor force employment and self-employment, and to reduce or even eliminate employment gender discrimination and household registration discrimination by continuing to regulate the job market behavior and promote the reform of the household registration system. In particular, attaching great importance to improving the education level of ethnic minority laborers will be the key to improving occupational income.

Key words: minority labor, occupational income, wage equation, instrumental variable model

〔執行编辑:华岳〕