以双侧基底核区脑梗死为首发症状的无痛性B型主动脉夹层一例报道

刘晓,郭荷娜,杨谦,陈晓莉,康涛,刘艳琴

主动脉夹层(aortic dissection,AD)是由于各种原因导致的主动脉内膜和中膜撕裂、分离,主动脉腔内的血液涌入中膜内,使主动脉腔被分隔为真腔和假腔[1],具有很高的病死率和误诊率。AD通常表现为急性胸、背、腹部撕裂样疼痛,也可表现为非典型的疼痛或极少疼痛,从而使诊断变得困难。脑梗死作为首发症状在A型AD中较为常见,而在B型AD中十分少见。本文报道1例无痛性B型AD患者,其以神经功能局灶性缺损为首发症状,不同于以往患者,其无胸痛、无双侧脉搏不对称,仅表现为双侧基底核区梗死,临床具有一定隐蔽性,脑梗死原因考虑为AD假腔中逆向湍流血栓形成。

1 病例简介

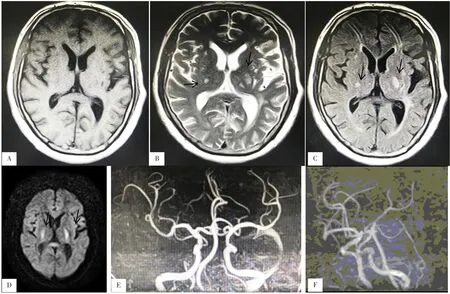

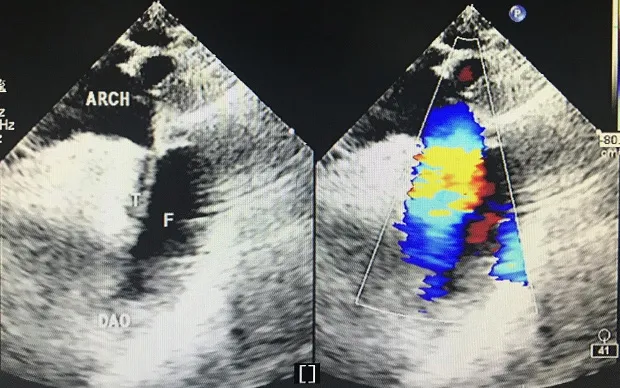

患者,男,51岁,以“发作性左下肢乏力20余天,右侧肢体无力4 d,加重1 d”于2020-03-21入住陕西省人民医院。患者入院20余天前无明显诱因出现左下肢乏力,症状持续10 min左右好转,未予以重视。4 d前晨起出现右侧肢体无力,表现为上肢可抬举,可持物,持物不稳,行走拖曳,伴言语笨拙,吐字清晰度及语速较前减低,偶有饮水返呛,遂就诊于当地医院,行颅脑CT提示脑梗死,给予对症治疗(具体不详),未见明显缓解;1 d前突然出现言语笨拙较前加重,性质大致同前,肌力较前无明显加重,为进一步明确诊断就诊于本院,以“脑梗死”收入神经内科。既往体健;吸烟史20余年,20支/d。入院查体:体温36.3 ℃,脉搏78次/min,呼吸频率19次/min,血压130/85 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。意识清楚,精神一般,心、肺、腹部查体未见明显阳性体征。神经系统查体:言语欠清,右侧中枢性面瘫,伸舌右偏,右侧咽反射减退,右侧上肢肌力Ⅲ级,右侧下肢肌力Ⅳ-级,右侧肢体共济查体不合作,双侧病理征阳性。美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分7分。入院诊断:脑梗死。实验室检查:(1)血常规:白细胞计数(WBC)11.98×109/L,同型半胱氨酸85 μmol/L,糖化血红蛋白6.6%;(2)肿瘤标志物:癌胚抗原(CEA)5.74 μg/L;(3)甲状腺功能指标:甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)>1 000 U/L;(4)凝血功能指标:纤维蛋白原降解产物(FDP)13.18 mg/L,D-二聚体(DD)4.7 mg/L;(5)口服葡萄糖耐量试验(OGTT)示2型糖尿病。人类血浆脂蛋白相关磷脂酶A2(LP-PLA2)、肝肾功能、风湿系列(超敏C反应蛋白定量、抗链球菌溶血素O定量测定、磷酸葡萄糖异构酶、类风湿因子、抗环瓜氨酸多肽抗体检测)、体液免疫、抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)、自身免疫抗体、抗心磷脂抗体无明显异常。经颅多普勒超声(TCD)未见异常。动态血压示24 h平均收缩压为154 mm Hg,24 h平均舒张压为105 mm Hg;24 h收缩压负荷异常,24 h舒张压负荷异常,夜间血压下降率超标。动态心电图示:窦性心律,平均心率74次/min,偶发性房性期前收缩5个,偶发性室性期前收缩1个,ST-T段无异常改变,心率变异性正常。颅脑磁共振(本院,2020-03-23)示:(1)双侧内囊后肢亚急性脑梗死,右侧额叶、侧脑室旁、基底核区及左侧半卵圆中心新鲜梗死灶可疑;(2)双侧侧脑室旁白质脱髓鞘改变并多发性腔隙性脑梗死(含脑干),部分软化灶形成;(3)磁共振动脉血管成像(MRA)示脑动脉硬化征象并右侧大脑中动脉M2段、大脑后动脉P1段及左侧大脑前动脉A2段局限性狭窄;(4)双侧筛窦黏膜增厚,左侧上颌窦囊肿(见图1)。颈部血管彩超(本院,2020-03-25)示:双侧颈动脉内中膜局限性增厚,右侧锁骨下动脉粥样硬化斑块形成。心脏彩超(本院,2020-03-25)示:主动脉窦部及升部增宽,左心室壁增厚,左心室舒张功能减低,左心室收缩功能正常,彩色血流示未见病理性反流。经食管超声心动图(本院,2020-03-31)示:主动脉弓处不规则低回声团块,血栓?或其他病变,建议进一步检查;左心房比例增大;主动脉窦部增宽、升部扩张;肺动脉增宽;左心室壁增厚,以室间隔为著;左心室舒张功能减低,左心室收缩功能正常(见图2)。右心声学造影阴性可能。胸腹主动脉CT血管成像(CTA)(本院,2020-03-31)示:B型AD并局部血栓形成;腹主动脉硬化(见图3)。冠状动脉CTA(本院,2020-04-08)示:右侧冠状动脉主干近段非钙化斑块形成,相应管腔轻度狭窄。入院给予抗栓、调脂、改善循环、营养神经等治疗。2020-03-31发现AD遂转入心脏外科,待血压控制平稳、家属签署知情同意书后,于2020-04-10行AD腔内隔绝术,术后一般情况可,于2020-04-20出院。

2 讨论

图1 颅脑磁共振检查结果Figure 1 Craniocerebral magnetic resonance examination results

图2 超声心动图Figure 2 Echocardiography

图3 主动脉CT血管成像Figure 3 CT angiography of the aorta

AD是一种少见但并不罕见的主动脉疾病,具有很高的病死率和误诊率,国外AD发病率约为每年6/10万[2],国际主动脉夹层注册中心(IRAD)统计数据显示,男性AD患者占比为65.3%,A型AD患者占比为62.3%,AD平均发病年龄为63岁[3]。我国AD患者平均发病年龄(51岁)较发达国家小10~20岁[1]。AD的分型有De Bakey分型:Ⅰ型升主动脉及降主动脉均受累,Ⅱ型仅升主动脉受累,Ⅲ型仅累及降主动脉;或Stanford分型:A型累及升主动脉,B型仅累及左锁骨下动脉起始部远端的降主动脉。AD根据症状出现时间分为急性期(≤14 d)、慢性期(>14 d)[4]。本例患者20余天前出现左下肢乏力,考虑其为慢性B型AD。目前,AD的病因及发病机制尚不明确,高血压为最常见的危险因素[5]。

既往研究发现,5%~10%的AD患者可并发脑梗死,且以A型AD为主[6]。A型AD并发的脑梗死以右侧半球受累为主,可出现左侧肢体偏瘫,还可出现胸痛、双侧脉搏不对称、低血压,胸部X线片示纵隔增宽,其发病机制与血管受损的解剖部位和血流流场压力分布相关,其中内膜瓣、假腔的压迫引起的脑灌注不足或假腔血栓脱落直接导致脑梗死[7-8]。ALGHAMDI等[9]研究发现,1.4%~5.0%的B型AD患者晚期可并发脑梗死,而急性B型AD并发急性脑梗死非常罕见,因为撕裂位于左锁骨下动脉的远端,早期不太可能出现弓形血管的灌注不良,所以不能简单地用解剖学解释其发病机制。B型AD引起脑梗死可能的发病机制有:(1)从降主动脉逆行的血流与湍流有关;(2)夹层向上逆行延伸(即本来夹层部位在降主动脉,向上撕裂延伸至升主动脉及主动脉弓)或假腔血栓形成;(3)AD患者内科治疗过程中出现医源性低血压;(4)夹层时严重高血压继发的可逆性后部白质脑病;(5)夹层破裂失血引起的低血压。脑卒中与B型AD不相关的原因有:(1)心源性栓塞继发于伴或不伴左心室血栓的心肌病;(2)心律失常导致新的左心室凝块移位或形成;(3)深静脉血栓形成通过卵圆孔未闭引起反常栓塞。IMAMURA等[10]研究发现,无痛性AD发生率为6.4%。虽然B型AD患者早期病死率相对较低,但慢性B型AD相关的不良事件可使AD患者远期临床结局恶化[11]。HIGASHIGAITO等[12]研究证实,主动脉直径增大和假腔部分血栓增加或新发的血栓与晚期不良事件有关。MENICHINI等[13]通过预测特定B型AD患者的假腔血栓形成的研究发现,血栓形成始于低切应力、血液停滞和活化的血小板浓度高的区域,假腔内血栓形成后并向撕裂的近端进展。《2019年美国心脏协会(AHA)/美国卒中协会(ASA)急性缺血性脑卒中早期管理指南》[14]显示,已知或怀疑与AD相关的急性缺血性脑卒中是溶栓治疗的禁忌证,所以早期识别以脑梗死为首发症状的AD对患者的临床预后至关重要,尤其在溶栓治疗前,因为溶栓治疗可能会进一步扩大AD,形成血胸或心包积血,加速主动脉破裂。

隐源性脑卒中即为病因不明的缺血性脑卒中,约占缺血性脑卒中的1/4,复发率高,阵发性心房颤动、反常/主动脉栓塞、动脉-动脉栓塞(可能起源于主动脉弓粥样硬化)、无狭窄的动脉夹层、血管炎、高凝血症(癌症相关凝血病、抗磷脂综合征、血小板增多症)等为其可能机制[15]。本例患者起病隐匿,为无痛性B型AD,以神经功能局灶性缺损为首发症状,无胸痛,无双侧脉搏不对称,无低血压,入院前仅发现吸烟史这一高危因素,住院期间明确诊断为高血压3级(极高危)、2型糖尿病、高同型半胱氨酸血症,这些均为脑梗死的高危因素。MUSSA等[5]通过一项系统评价发现,DD诊断急性主动脉综合征的灵敏度为51.7%~100.0%,特异度为32.8%~9.2%。本例患者DD为4.7 mg/L,提示遇到DD升高的隐源性脑卒中患者需要警惕AD的可能。本例患者在查找脑梗死病因过程中,无心房颤动,无左心室血栓,无卵圆孔未闭,排除了常见病因,最后行经食管超声时发现B型AD并局部血栓形成,考虑系夹层内血流逆行形成湍流,致使血栓脱落后随血流进入脑血管堵塞相应脑区。

综上所述,在临床工作中要对缺血性脑卒中患者进行全面查体,包括心脏听诊、外周脉搏评估和血压监测等,入院后寻找脑梗死病因、发病机制及高危因素,当排除常见病因仍未发现病因时,可考虑行CTA和经食管超声心电图。对于AD相关的脑梗死,不同AD分型导致脑梗死的机制也有所不同,尤其在B型AD中,逆行湍流、心源性栓塞是直接导致急性缺血性脑卒中的常见机制,临床医生应该重视上述特点,早期、及时诊断AD引起的脑梗死,并给予患者及时、有效的治疗,让其获得更好的预后。但本研究对于AD导致脑卒中的具体机制尚不完全清楚,仅是在已查询文献的基础上猜测本例患者的可能机制,希望以后有机会深入探寻血栓形成、血液流变学等的病理生理基础。

作者贡献:刘晓、郭荷娜进行文章的构思与设计、文章的可行性分析;刘晓、陈晓莉、康涛、刘艳琴进行文献/资料收集、整理;刘晓撰写论文;刘晓、郭荷娜进行英文的修订;郭荷娜、杨谦进行论文的修订;郭荷娜、杨谦负责文章的质量控制及审校,对文章整体负责、监督管理。

本文无利益冲突。