20世纪前期豫北农民生活状况考察

井园园

关于近代华北农民生活水平的变化趋势,学界一直存在争论,大致可分为“改善”和“恶化”两种观点。(1)参见郑起东:《近代华北的农业发展和农民生活》,《中国经济史研究》2000年第1期;《再论近代华北的农业发展和农民生活》,《中国经济史研究》2001年第1期;史建云:《手工业生产与农民观念更新》,薛君度、刘志琴主编:《近代中国社会生活与观念变迁》,北京:中国社会科学出版社,2001年;夏明方:《发展的幻像——近代华北农村农户收入状况与农民生活水平辨析》,《近代史研究》2002年第2期;李金铮:《收入增长与结构性贫困——冀中定县农家生活的量化分析》,《近代史研究》2010年第4期。不同学者采用的史料有地区侧重,而以省为单位的宏观统计数据,省内也存在较大差异。本文选取豫北(2)本文所说的“豫北”主要指黄河以北的河南地区。民国前期,该地共计24县:安阳、汤阴、临漳、林县、内黄、武安、涉县、汲县、新乡、获嘉、淇县、辉县、延津、浚县、滑县、封邱、河内、济源、修武、武陟、孟县、温县、原武、阳武。1929年,分修武县之地,置博爱县。至此,豫北地区共计25县。地区为研究对象,试图对这一问题进行讨论。20世纪前期,豫北是河南相对“发展”的地区,相关研究多围绕新现象、新趋势关注历史的进步性。(3)马义平讨论了铁路与豫北工矿业、农村经济之间的关系,认为铁路有力促进了豫北工矿业的发展和内陆农村经济的商品化。参见马义平:《铁路与1912—1937年间的豫北工矿业发展》,《史学月刊》2010年第4期;《近代铁路与华北内陆农村经济的分化与重组——以1906—1937年间的豫北地区为中心的分析》,《郑州大学学报》(哲学社会科学版)2012年第1期。黄正林考察了1927—1937年河南的农业、工业与市镇经济,认为河南的经济总趋势是“发展”。参见黄正林:《制度创新、技术变革与农业发展——以1927—1937年河南为中心的研究》,《史学月刊》2010年第5期;《承前启后:北洋政府时期河南经济的新变化——以农业、工业与市镇经济为中心》,《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版)2013年第3期。吴应銧就认为豫北因铁路的开通形成一个发展地带,人们生活水平也有所提高。(1)[ 美]吴应銧:《发展、经济落后与衰退的现象——河南铁路运输业的引进》,郭孟良译,《殷都学刊》1992年第2期。但农民生活水平与经济发展并非单一线性关系。本文通过谋生方式、家庭经济状况及日常生活等方面综合考察豫北农民的生存状况。

一、谋生方式

20世纪前期,土地毫无疑问是豫北农民的主要经济来源。但豫北人多地少,据1935年的统计,豫北每人平均耕地面积为3.04亩,(2)参见河南省统计学会等编印:《民国时期河南省统计资料》(上册),1986年,第147—148页。根据表《总户与农户耕地数》的数据计算而得。而同时期被黄宗智视为人口过剩的河北省人均耕地面积为4.21亩,山东省为3.70亩,(3)[ 美]黄宗智:《华北的小农经济与社会变迁》,北京:中华书局,2009年,第59页。维持最低水平的生活需人均3.8亩。(4)参见李金铮:《也论近代人口压力——冀中定县人地比例关系考》,《近代史研究》2008年第4期,第144、146—149页。多数家庭依靠副业维持生计,如手工业、商业、做苦力等。

在豫北,完全以自耕维生的家庭所占比例不高。20世纪30年代,100亩地以上的农户占1.67%,51—100亩之间的农户占7.81%,31—50亩占13.21%,11—30亩占20.61%,1—10亩占45.04%,无地农户占11.66%。(5)赵晋三:《河南土地整理问题》,萧铮编:《民国二十年代中国大陆土地问题资料》(28),台北:成文出版社,1977年影印本,第16560—16562页。王天奖估算的50亩以上的农户数比例比此数据要高(参见王天奖:《民国时期河南的地权分配》,《中州学刊》1993年第5期)。政府调查应存在瞒报的因素。即便考虑瞒报因素,综合其他调查及记载,占地20亩以下的农户应在一半以上。一般而言,拥有三五十亩地的农户大抵可以完全自耕维持生存,10亩以下的农户多系自耕农兼佃农。豫北10亩以下和无地的农户所占比例超过50%,可知有一半以上的农户需要通过其他方式营生。

一种方式是依靠租进土地或充当雇工。由于豫北土地分散,租种土地的情况不太盛行。一些地区,富农中租佃的成分反较贫农为多,不少富农租进一些农田雇工经营。(6)行政院农村复兴委员会编:《河南省农村调查》,上海:商务印书馆,1934年,第59—60、64页。租金一般以实物租为主,其中定额谷租和分租不相上下。(7)实业部中国经济年鉴编纂委员会编:《中国经济年鉴续编》(上),上海:商务印书馆,1935年,第182页。所得分配上,各地不同,定额租可占产值一半左右,分租可见有五五分、四六分、三七分、二八分不等。(8)张锡昌:《河南农村经济调查》,《中国农村》第1卷第2期,1934年11月,第59—60页;阮藩济等修,宋立梧等纂:《孟县志》卷9《社会•职业》,《中国方志丛书》(445),台北:成文出版社,1976年影印本,第1073页。安阳县有些无地无家室的农民,因一人无力租种土地,所以就联合在一起租田,俗称为“光杆班”,最后均分余利。(9)郁青:《河南彰德的农民概况》,《安阳文史资料》第2辑,1987年,第166页。新乡、滑县等处还有一些雇工性质的佃户,在新乡俗称“揽活”或“揽庄稼”,在滑县通称“伙计”,获嘉县亢村驿的“长工”也与此相似。这类佃户只需携带简单的农具到地主田里工作,种子、肥料、牲口一切由地主供给,有些地主甚至供给农具、住房,佃户自己吃饭。到庄稼收获后,和地主分配农产物,一般是秋季作物三七分,夏季作物二八分。但是长工和牲口要和这类佃户共同分配这二三成的农产物,牲口为地主所养,因此佃户所得不及1/10。(1)冯和法主编:《中国农村经济资料续编》(下),台北:华世出版社,1978年,第583—584页。西超:《河南农村中的雇佣劳动》,《东方杂志》第31卷第18号,1934年9月,第68—69页。张锡昌:《河南农村经济调查》,《中国农村》第1卷第2期,1934年11月,第60页。另外,豫北一些地方还有“包锄地”的形式,即农民利用剩余的劳力去帮富农播种、耕耘、收获等,没有工钱,收获之时与地主按比例分配农产物,一般棉花按二八分,秋粮按三七分。(2)景中:《豫北道上(续)》,《河南政治月刊》第3卷第9期,1933年9月;《河南孟县的雇农》,《农村合作月报》第3卷第1期,1937年10月,第58—59页;杜济美修、郗济川纂:《武安县志》卷10《实业志》,《中国地方志集成》“河北府县志辑”(64),上海书店出版社,2006年影印本,第280页。

不论哪种形式,佃户每年需为地主家服役,只得膳食而无工资。在辉县,一般服役时间是人10天,牲口3—10天。“有的并不规定日期,每逢地主家里有事,便随意去帮忙;一年中为地主服役四五十天,也是常有的事。”(3)张锡昌:《河南农村经济调查》,《中国农村》第1卷第2期,1934年11月,第60页。

相较而言,少地或无地农民充当雇工更为普遍。雇工有长、短工之分。地主、富农一般喜雇长工,如辉县富农35户共雇佣了67个长工,平均每户2人。(4)行政院农村复兴委员会编:《河南省农村调查》,第15页。雇用期限一般为1—2年,三五年的也间或有之。富农、中农在农忙时也雇佣临时的短工,短工有月工和日工之分。在农忙时,“‘寻活’的‘短工’们便成群的聚在各个村庄的‘中心地方’,那里就叫作‘人市’”。(5)《河南孟县的雇农》,《农村合作月报》第3卷第1期,1937年10月,第59、62页。豫北雇农的工资较低。据1935年政府的统计数据,豫北普通长工工资除了膳食及其他杂项外,每年在20—30元之间,月工一般在3元左右。日工各县工资差别较大,最高有6.5角,最低的日工资仅五六分钱,农忙时大多在2—4角,平时多在1.5角左右。(6)月工、日工一般雇用供给饮食。河南省统计学会等编印:《民国时期河南省统计资料》(上册),第156—157页。即便是交通、产业较发达的新乡,农村中的雇农工资也不高,除近城的长工工资有40元外,其他农村只有20—25元;日工供给饭食,每天工资仅1角。(7)西超:《河南农村中的雇佣劳动》,《东方杂志》第31卷第18号,1934年9月,第69—70页。行政院农村复兴委员会:《河南省农村调查》附录“调查日记”,第99页。有的地方长工用实物计算工资,如汤阴县宜沟村以谷物计算工资,农工劳作一年可得谷子5石或4石5斗,(8)郑佩刚:《平汉沿线农村见闻杂述》,陈伯庄:《平汉沿线农村经济调查》“附录一”,第27页。仅敷一人一年的口粮之用。豫北雇农的工资水平远低于同处华北的河北、山东两省。(9)据陈正谟的调查研究,河南雇农工资水平在全国看来居于末位。供食日工工资:河南平均0.244元,山东0.562元,河北0.403元;不供食日工工资:河南0.353元,山东0.880,河北0.585;供食月工工资:河南4.200元,山东9.904元,河北7.567元;不供食月工工资:河南6.666元,山东14.250元,河北11.100元;长工工资:河南27.727元,山东56.779元,河北55.000元。参见陈正谟主编:《各省农工雇佣习惯及需供状况》,李文海主编:《民国时期社会调查丛编》(二编)/《乡村经济卷》(下),福州:福建教育出版社,2009年,第1102、1103、1108、1110、1122页。

雇农大多数并非纯粹的雇农,贫农兼雇农的数量远在纯粹雇农之上。豫北农村同样发生着黄宗智所说的“半无产化”现象,即半小农、半雇农的增加。(1)[ 美]黄宗智:《华北的小农经济与社会变迁》,第302页。如辉县,1933年与1928年相比,富农所占比例由原来的9.72%降至8.08%,贫农由原来的52.17%增加到55.20%,雇农由3.07%降至2.77%。而且自耕农的成分有所降低,自耕农兼佃农的成分有所增加。(2)张锡昌:《河南农村经济调查》,《中国农村》第1卷第2期,1934年11月,第52、57、58页。这意味着越来越多的农民需要依靠其他方式补充家庭收入。

(3)将测试集数据输入到作者身份识别模型中,运用MATLAB进行求解。通过将作者身份识别模型中识别的电子邮件正确数除以模型中总的邮件识别数,得到邮件识别的准确率,以此来衡量研究的准确性。并对程序运行的结果进行分析,得到该方法的识别准确率。

二是家庭手织业。清代,棉纺织业就已普遍成为豫北农家的副业。民国时期,豫北农民衣着所需主要由家庭自织,以其所余售于市场,主要销售于本县和山西。(3)河南省实业厅:《河南全省棉业调查报告书》,张研、孙燕京主编:《民国史料丛刊》(550),郑州:大象出版社,2009年,第537—594页。20世纪20年代后期,豫北的一些地方人士开始引进新式工具,扩大生产。孟县、新乡、汲县等地效仿高阳模式,手织业得到了长足的发展。但其他地区仍以家庭消费为主,商品布产量非常小。在新乡除了小冀镇周边以外,其他地方“织的布多半也并不出卖”。(4)行政院农村复兴委员会:《河南省农村调查》附录“调查日记”,第99页。阳武县所产之布,“近时多用洋纱织成,然亦仅供本处之用”。(5)窦经魁等修,耿愔等纂:《阳武县志》卷1《物产志》,《中国方志丛书》(443),1976年影印本,第169页。辉县安庄“农民毫无副业,织布的人家虽多,但十九自用,出卖的很少”。(6)行政院农村复兴委员会编:《河南省农村调查》附录“调查日记”,第91页。安阳本地出产布匹,“大都为旧式木机织造”,农村织布者“均为农户,出品均自己销用”。(7)陈建棠:《安阳地方概况》,第3页,国民经济研究社编:《河南省地方概况报告》,1936年。豫北土布的商品性生产在20世纪30年代还出现了衰退状况,不少地区由商品性生产甚至转为自给性生产。新乡小冀镇的粗条布生产,“现虽仍有织纺,除北乡外,余则多数自用耳”。(8)《新乡农工业概况》,《河南政治月刊》第2卷第3期,1932年3月,第5页。据1933年的调查,滑县“农民唯一的副业是织布,四年前还常有陕西客人来收买,每年收入着实不少,现在销路大减,除掉自穿自用外,出卖的简直很少”。(9)冯和法主编:《中国农村经济资料续编》(上),台北:华世出版社,1978年,第211页。1935年,各县织户因利益低微停工者比比皆是。如孟县土布业“近来较衰落,因产品销售不易,且为布行操纵,赚钱太微”。(1 0)《各县社会调查——孟县》,《河南统计月报》第3卷第3期,1937年3月,第105页。新乡县商品布生产“年来营业不振”。(1 1)《各县社会调查——新乡》,《河南统计月报》第1卷第5期,1935年5月,第99页。温县,“近因布价跌落,有许多机户停工”。(1 2[ 美]黄宗智:《华北的小农经济与社会变迁》,第302页。)修武县“土布受外布影响,每匹仅赚两三千文,近来织者较少”。(1 3)《各县社会调查——修武》,《河南统计月报》第1卷第12期,1935年12月,第74页。

三是做手工艺匠人。掌握一门手艺是豫北农民的生存伦理,豫北在外流动的手工艺匠人为数可观。在抗战前,林县外出匠人有8万余人,占总人口的17.7%。在牛村、段庄、杨家岗、李岗、牛家岗等村,出外当铁匠的青壮年人高达9/10。据武安县8个村的统计,出外工匠有837人,占总人口12.8%,占独立营生人口的30%。(1)魏宏运主编:《二十世纪三四十年代太行山地区社会调查与研究》,北京:人民出版社,2003年,第128页。武安县的出外匠人中以补锅匠最多,“蔽衣垢面,率四五幼童,行数千里,归则腰缠累累”。(2)王幼侨:《河南方舆人文志略》,北平西北书局,1931年,第128页。补锅匠往往每年正月出县,“先赴关外,次由西北宁青各省绕回”,到年底回乡,“途中多以庙宇为住宿地,日常饮食,亦甚简单,故年终获利,可得一千元数百元不等”。(3)马元材:《视察日记(续)》,《河南政治月刊》第6卷第3期,1936年3月,第14页。武陟县的油茶业也十分闻名,“肩负一壶,遍游全国”,不仅河南各县多有,也西出关外,达玉门、哈密,甚至“远至南洋群岛及南非洲”。(4)王幼侨:《河南方舆人文志略》,第128页。获嘉县的木泥匠人,分布于全国各大商埠。(5)《各县社会调查——获嘉》,《河南统计月报》第2卷第8期,1936年8月,第194页。其他如“涉县南庄人之成衣业,颇盛行于山西,封邱、滑县人之厨工及女佣,温县之铁匠,各处皆可遇到”。(6)马元材:《视察日记(续)》,《河南政治月刊》第6卷第3期,1936年3月,第14页。

四是出外经商。豫北肩挑贩卖的小贩很常见,除了走街串巷的以外,其他的则远走他乡,一年甚至数年而不归。旧属怀庆府各县及武安县商人最多。在清代,怀庆府就以经商人数多而闻名,其中温县、孟县、济源县最多。到民国时期,该地“近因交通便利,出外经商者较前更盛”。(7)吴世勋:《河南》,上海:中华书局,1927年,第36页。1935年,温、孟、博爱等县商人比例占到8%以上。(8)参见河南省统计学会等编印:《民国时期河南省统计资料》(上册),第18—20页。根据《职业分类》表的数据计算而得。武安也以商业著称。民国时期,武安经商户数占农户总数40%以上的村庄即有33个,其中12个村庄经商户数在70%以上。(9)王兴亚:《河南商帮》,合肥:黄山书社,2007年,第25—26页。除了职业商人以外,豫北农民在农闲时经常做些小生意补助家用。如获嘉县农户,“女则纺织,男则乘暇多行肩挑贸易”。(1 0)《获嘉县自然及人文概况》,档号:12-6-10233,中国第二历史档案馆藏。从事商业者,大多是少地或无地农民因生活所迫而为,经营之商业多为小本经营。温县人经商,“非好为此也,实土地之产不足供农民之用,有以迫之耳”。(1 1)温县志总编室整理:《温县志稿》卷3《民政志·风俗》,河南温县地方志编纂委员会,1986年,第46页。同样,孟县“因地狭民稠,生活艰窘”,男子“每于成丁后即谋食于四方,故孟县商人几遍全国,而农村之经济亦赖于善经商而稍裕”。(1 2)《孟县自然及人文概况调查主要项目》(1948年),档号:12-6-10233,中国第二历史档案馆藏。武安县农村的商人,多数是中小商人及小摊贩,生活水平也仅相当于中农,并不能与城镇中的经商大地主、商业资本家相提并论。(1 3魏宏运主编:《二十世纪三四十年代太行山地区社会调查与研究》,北京:人民出版社,2003年,第128页。)林县无论本地还是外出营商,也都是以肩贩、摊贩居多,“出外埠经商者,惟任、林一带丝、茧、山果等,客系往来贩卖,无设肆于外省者”。(1 4)张凤台修,李见荃纂:《重修林县志》卷10《风土·习俗》,《中国方志丛书》(110),1968年影印本,第565页。

另外,不少无地可种的农民做苦力争取低微的工资。邻近车站的农村,农民在车站当脚夫、车夫较多。脚夫每天工价约1角,车夫每日收入约六角。(1)张厚昌:《豫省农民生活之所见》,陈伯庄:《平汉沿线农村经济调查》“附录二”,第47页。其他地方以拉便车为生的农民,车租每天约1.2角,但是平时生意很少。(2)行政院农村复兴委员会:《河南省农村调查》附录“调查日记”,第92页。

豫北虽然出现了新式产业工人,但这并不能作为判断农民生活改善的标志。豫北现代工业十分稀少,1935年豫北工人比例占4.96%,(3)河南省统计学会等编印:《民国时期河南省统计资料》(上册),第18—20页。这一数据尚包含有不少的手工业工人,产业工人极少。吸引农村劳动力最明显的是蛋厂,新乡县蛋厂最多时,打蛋工人约有3 000人,其中女工较多。(4)《解放前新乡蛋厂业发展情况》,《河南文史资料》第5辑,1981年,第136—137页。在沁阳县,工厂工人实际上与手工业作坊工人无异,每日工作时间在12小时以上,工资极低廉,尚不足以供其衣食之用。(5)《各县社会调查——沁阳》,《河南统计月报》第2卷第1期,1936年1月,第101页。而煤矿工人的境况比苦力还差。土窑工人工资平均每日5角,工作时间达20个小时,下井有时两三天都不能出井,窑洞内密不透风,环境恶劣。(6)《团河南焦作福中公司西厂工人调查报告》(1934年7月28日),中央档案馆、河南省档案馆主编:《河南革命历史文件汇集(1927—1934)——群团文件》,1984年,第346—347页。新式煤矿公司的工资也很低,中原公司的下井工人日工资仅2—4角不等,推车、装车、筛煤等工人每天仅2角左右;六河沟公司的工资与之相差不大。(7)《顾子升关于豫北政治、经济、军事及党组织活动情况的报告》(1929年9月24日),中央档案馆、河南省档案馆主编:《河南革命历史文件汇集(1927—1934)》,1986年,第455页。不少矿工仅是短暂以此为生,往往积累些钱后便买进几亩地耕种。(8)行政院农村复兴委员会:《河南省农村调查》附录“调查日记”,第97页。

由上可见,农民的营生之计并未出离于传统形式。贫苦农民“往往今天在自己的田里或租来的田里工作,明天当人家的雇农,后天又做苦力为城里的商店运输商品”。(9)西超:《河南农村中的雇佣劳动》,《东方杂志》第31卷第18号,1934年9月,第68页。这种半农半商或兼做苦力的情况在豫北极为常见。20世纪二三十年代,豫北离村谋生的农民越来越多。农民离村并非由于城市经济的吸引,而是由于生计困难,大多离村不离土。

豫北农民离村的主要方向是东北、山西等省农村。滑县于1926、1927年离村人口男女共计9 390余人。1929年豫北因遭遇饥荒,安阳、汤阴等19县流亡到黑龙江的难民有22 136人,滑县一县赴东三省就食的人口达六七千,(1 0)王蒲园等纂:《重修滑县志》卷7《民政》,《中国方志丛书》(113),1968年影印本,第546页;方华:《灾荒中的河南农村》,《新创造》第2卷第1、2期合刊,1932年7月,第244页。其中滑县珠照寨离村人口殊为众多,一年内就有一千余人移往东北。(11)行政院农村复兴委员会编:《河南省农村调查》附录“调查日记”,第102页。30年代前期,安阳、内黄、延津、滑县等县前往东三省的共有7 835人。(12)参见黄金炎:《九一八后山东河南两省来往东北三省之农工数字统计》,《中国实业》第1卷第9期,1935年9月,第1661页。根据《河南省在东三省农工统计表》的数据计算而得。1932年东北沦陷后,豫北农民转向山西、陕西等方向。离村农民的职业与本乡相差无几,最多的是到人口相对稀少的地方当雇农、租地或垦荒为生。1927—1929年,豫北迁往东北的难民,大多数的人都是当雇农或佃农,做小贩手艺匠和铁路工人的不到20%。(1)陈翰笙:《难民的东北流亡》,陈翰笙、薛暮桥、冯和法编:《解放前的中国农村》第2辑,北京:中国展望出版社,1987年,第75页。30年代,滑县、长垣、封邱、延津、原武、阳武等县,“地多沙土,产量微薄,每年常有大批农民到山西去当雇农或租地耕种”。(2)行政院农村复兴委员会编:《河南省农村调查》,第2页。1933年,辉县出外工作者中雇农占54.8%,小贩及苦力占9.5%,军役或团丁占9.5%,手工业者占11.9%,产业工人占4.8%,其他占9.5%。(3)张锡昌:《河南农村经济调查》,《中国农村》第1卷第2期,1934年11月,第62页。

谋生的艰难和生计的窘迫,导致不少贫苦农民为维持生存迫不得已乞讨为生,豫北各地游民乞丐到处可见。20世纪30年代,原武、封邱游民乞丐数量占3%以上,温、孟县高于7%,博爱、延津县竟高达17%—18%。(4)参见《河南统计月报》第1卷第12期,1935年12月,第78页;第2卷第5期,1936年5月,第79—80页;第2卷第10期,1936年10月,第149、157、159页;第2卷第11期,1935年11月,第154、155页;第2卷第12期,1936年12月,第168、169页;第 3卷第3期,1936年 3月,第 99、101、113、119、120、125、126页;第3卷第4期,1936年4月,第87、88、100、101页。修武县焦作镇上“大街上要饭的乞丐,隔数步就是一个”。(5)艾新齐:《小小焦作的社会现象》,《新人》第1卷第13期,1934年12月10日,第252页。武安县“城北26村有2 000多户农民破产,他们或四处打工,或沿街乞讨”。(6)中共武安市委党史研究室编:《武安革命史稿》,石家庄:河北人民出版社,1991年,第148页。

二、家庭经济状况分析

土地占有数量很大程度上代表了农户家庭的经济水平,富有者只是金字塔顶的少数群体,中等和贫困农户则构成了社会的主体。这一时期的记载体现了农户家庭经济的大体状况,如滑县“城乡富户百无一二,大抵多中人之产,或经商以权子母,或作贾以竞锥刀,除销耗外罕有赢余。次及贫民小户,或负贩以谋生活,或做工以觅口食,年丰粮贱之时尚能赡身养家,倘遇饥馑,荐臻薪米昂贵,则不免于饥饿”。(7)王蒲园等纂:《重修滑县志》卷7《民政》,《中国方志丛书》(113),第545页。温县“人鲜盖藏,室如悬罄”。(8)温县志总编室整理:《温县志稿》卷2《建制志》,第39页。沁阳县“一般农民因连年受兵匪荒旱,入不敷出者,十之八九”。(9)《各县社会调查——沁阳》,《河南统计月报》第2卷第1期,1936年1月,第100页。可见,一般农户平常鲜有积蓄,财力仅足糊口。

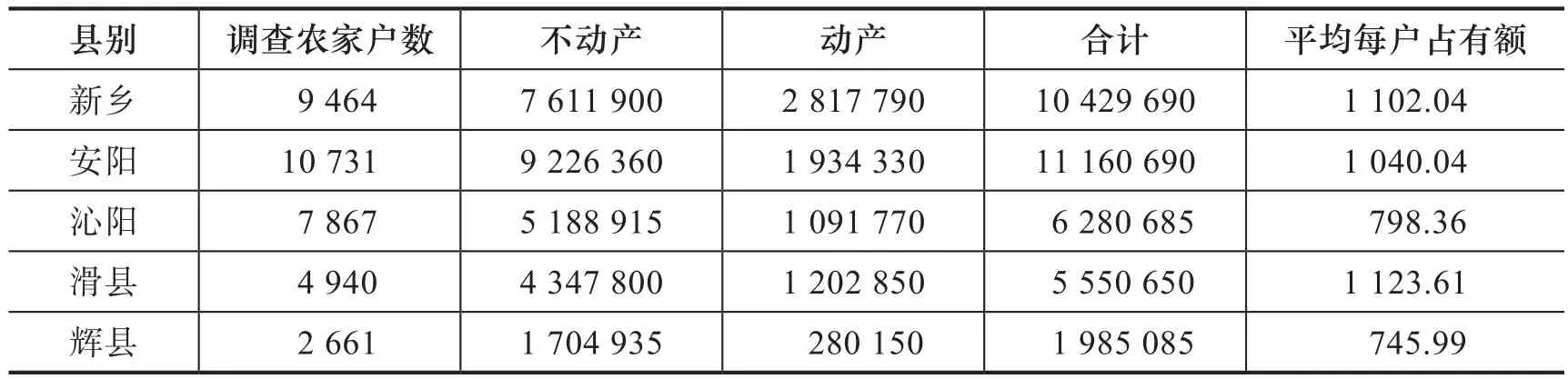

豫北农户的家庭财产非常薄弱,即便是较为“发展”的安阳和新乡,家庭资产仅1 000多元。而同一时期,江苏省铜山县之中等农民的资产有1 945—2 320元。(1 0)且仅就田亩、房屋、农具、牲畜等价格进行的估计。萍:《关于河南农村经济的几种调查(续)》,《农村合作月报》第1卷第2期,1935年9月,第86页。

表1 30年代豫北农户资产平均占有额统计表 (单位:元)

农户资产中,不动产占了绝大数额。如果除去房屋、田地等不动产,农具、牲畜、收入等可用于生产和生活的投入和支出数额则非常少,新乡每户平均为297.74元,安阳为180.26元,沁阳为138.78元,滑县为243.49元,辉县为105.28元。另一项调查也可证明家庭资产的困窘。汤阴县魏城村被调查的20户中,大小车仅有5辆;获嘉县王官营村20户中,仅6户使用耕畜,仅2户有大车。(1)郑倍光:《本路沿线经济调查》,《铁路月刊·平汉》第58期,1935年2月,第4—5页。

维持一家生活的最低标准,在相关调查中有数据可循。汤阴县魏城村一家10人的农户,一年支出142.85元;获嘉县王官营村一家6人的农户,一年支出124.76元。(2)郑倍光:《本路沿线经济调查》,《铁路月刊·平汉》第58期,1935年2月,第8—9、12—13页。临漳县富裕农民每年每人约在百元左右,中等60元左右,贫困农民仅30元上下,贫困户则衣衫褴褛,时感饥困。(3)《各县社会调查——内黄》,《河南统计月报》第2卷第7期,1936年7月,第145页。内黄县一般农民的生活支出为:衣13元、食36元、住70元,住房一般可住数年,因此除去住房,一个农民一年的消费需49元。(4)《各县社会调查——临漳》,《河南统计月报》第3卷第4期,1937年4月,第104页。如果一个农户以年消费150元为标准,上述各县中,沁阳、辉县的家庭资产尚不能满足生存需要,除掉非消耗性动产外,估计安阳县也有不足。

以辉县八盘硙村为例,可以看出农民家庭的收入水平。

表2 20世纪30年代辉县八盘硙村收入表 (单位:元)

全村总收入计6 977元,全村人口有458人,每人平均仅15.23元,且村中有4家占去了大部分的收入。全村负债有5 000元。农民收入构成中,土地收入占了绝大比重。自耕农兼地主的收入,土地收入占90%,牲畜附产及其他占10%;自耕农自耕地收入约占86%,工资、牲畜附产及其他占 14%;佃农之收入租余占93%,牲畜副产及其他占7%。(1)刘振坤:《河南辉县八盘硙村农村经济调查》,《中国经济月刊》第4卷第3期,1936年3月,第145—146、151页。林县任村是一个商业较为繁荣的集镇,据1941年的统计,全村耕地收入约占89%,山货收入占2.4%,工商业占1.1%,其他收入占7.5%。(2)《林县1941年民政工作》,河南省财政厅、河南省档案馆合编:《晋冀鲁豫抗日根据地财经史料选编(河南部分)》第3册,北京:档案出版社,1985年,第364页。可见现金收入非常低微。

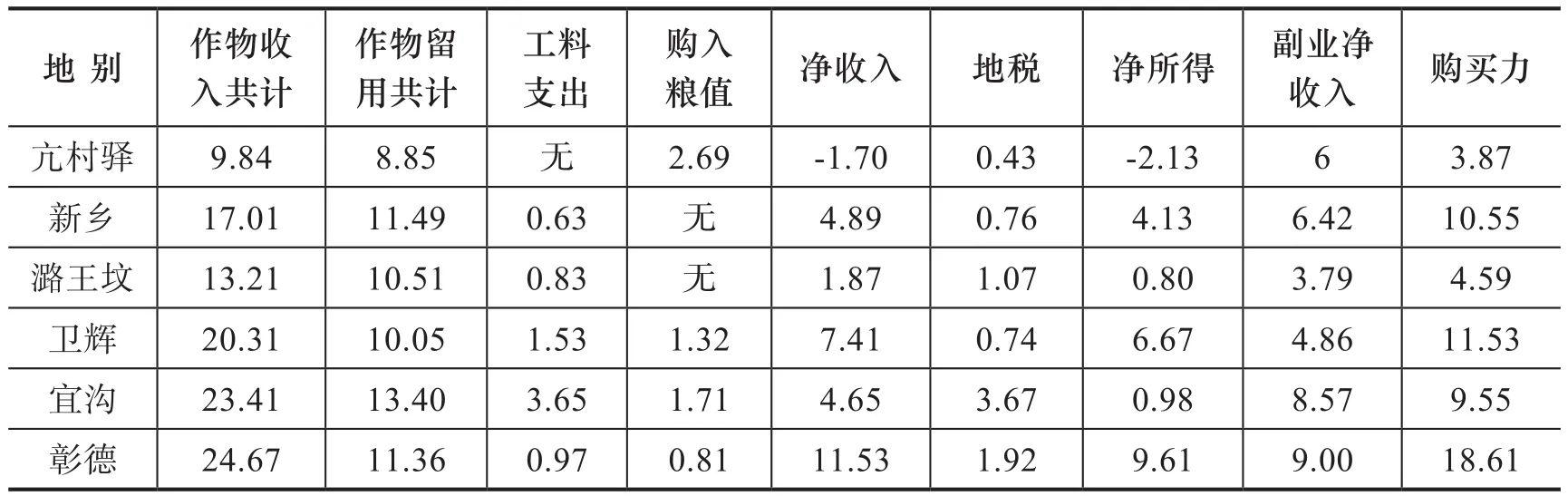

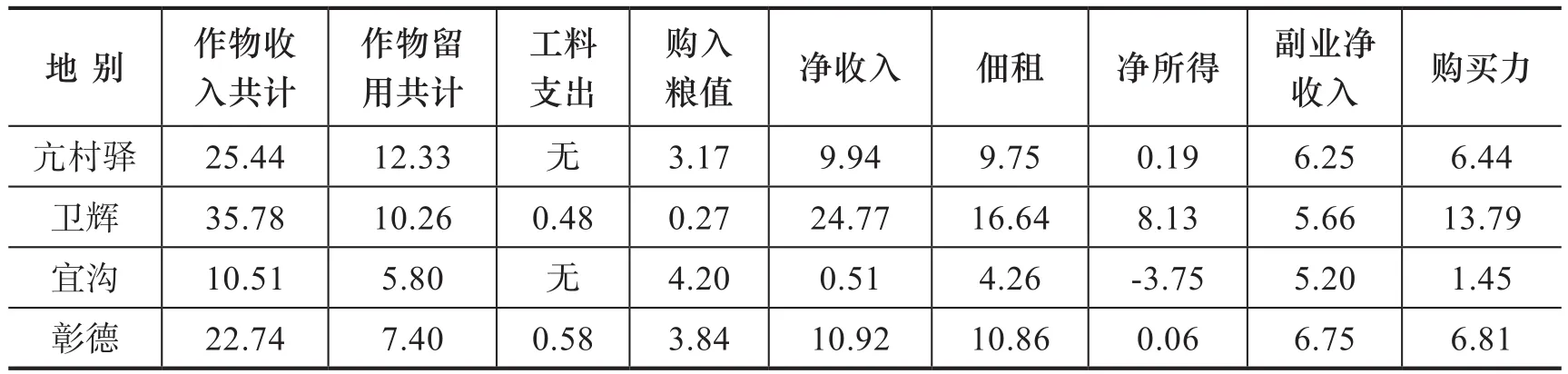

另外一组调查数据,清晰反映了豫北农民的购买力状况。

表3 1934年自耕农每人净收入、净所得及购买力 (单位:元)

表4 1934年佃耕农每人净收入、净所得及购买力 (单位:元)

可见,自耕农和佃农的土地收入除了供应食物和工料支出外,所剩无几,亢村驿的自耕农和宜沟的佃农甚至还有不足。各地农民副业收入平均在10元以下。假设农民所穿衣物为家庭自织自制,这数元或十数元的收入还需开支其他杂项生活费等。如遇到荒年或政府、军队的临时摊派,农民则十分拮据甚至入不敷出。

20世纪30年代,豫北农户中负债的情况很常见。如淇县“一般贫农,多无力自给,负债累累”。(3)《淇县农村现状调查》,《农林季刊》第1卷第2期,1933年7月,第4页。1935年,政府人员视察安阳农村后对农民生活困苦的印象极为深刻,安阳路家庄农民“所收入粮食,仅敷四五个月食用,负债累累”。(4)赵可任:《河南视察纪要》,《农业周报》第4卷第20期,1935年5月,第692页。在安阳县,地主也有负债的情况,且负债的额度还比较高。在调查的211户负债地主中,平均每户负债257.76元,在227户负债地主兼自耕农家庭中,平均每户负债达382.57元。自耕农负债的额度也不低,负债自耕农家庭,平均每户负债92.15元,负债自耕农兼佃农家庭,平均每户负债123.89元。(1)刘茂增:《河南农业金融与地权异动之关系》,萧铮主编:《民国二十年代中国大陆土地问题资料》(88),第46692—46698页。

20世纪前期,豫北农户的家庭收入是否有提高?由于缺乏系统的统计,只能根据相关资料进行推测。豫北农户的收入构成中,土地收入几占90%。那么在耕地面积没有增长的前提下,亩产决定了收入的高低。王天奖认为河南粮食亩产从清中期到晚清到民国时期一直处于降减的趋势。(2)王天奖:《从单产看近代河南的农业生产》,《史学月刊》1991年第1期。黄正林则认为从1927—1936年河南的粮食总产、亩产和人均产粮都所增加。(3)黄正林:《制度创新、技术变革与农业发展——以1927—1937年河南为中心的研究》,《史学月刊》2010年第5期,第37页。由于自然灾害对粮食生产的影响很大,因此短期的数据并不能准确反映粮食产量的变化。豫北各县中关于粮食单产的记载以临漳县最为完整,临漳县的粮食单产从民初到30年代中期一直处于下降的趋势。(4)民初数年上等每亩麦收150—200斤,中等80—150斤,下等20—80斤,上等每亩秋收150—220斤,中等100—150斤,下等150—100斤。1920年因旱灾,秋麦均告无望。1921年以来,上等每亩麦收100—150斤,中等50—100斤,下等10—50斤,上等每亩秋收80—120斤,中等50—80斤,下等10—50斤。30年代以后,上等每亩麦收80—120斤,中等50—80斤,下等10—50斤,上等每亩秋收80—150,中等50—80斤,下等10—50斤。参见《各县社会调查——临漳》,《河南统计月报》第3卷第4期,1937年4月,第100、101页。即便采信徐秀丽的说法,20—30年代华北粮食亩产恢复到了清中叶的水平。(5)徐秀丽:《中国近代粮食亩产的估计——以华北平原为例》,《近代史研究》1996年第1期。但是民国时期农户的赋税负担却增加了一倍以上,农户的其他现金收入没有明显的增加。因此,20世纪前期豫北农户的平均家庭经济状况不比清中叶优越。

三、日常生活

豫北农村的生活条件普遍较差,粮食、衣物短缺,居住、卫生条件恶劣,绝大多数农民的生活仅仅处于维持生存的水平。

农民的食物种类非常粗劣。据曲直生的研究,豫北汲县、滑县以北是小米区,辅助食粮以高粱为最多,其次是玉米,小麦;偏南的新乡、原武、阳武、延津数县为小麦区,辅助食粮主要是高梁、小米、豆类。(6)曲直生:《华北民众食料的一个初步研究》,参谋本部国防设计委员会印行,1934年,第20—22页。其认为农民以小麦为主食,似有不妥。豫北虽然是重要的产麦区,但小麦并不是农民的主食。麦面俗称好面或白面,仅有少数富户有条件食用麦粉,而且“城乡富家食白面惟限于男子,妇女月食两次”。(7)杜济美修,郗济川纂:《武安县志》卷9《社会志》,《中国地方志集成》“河北府县志辑”(64),第272页。一般农民“不视为家常食料也”,(8)刘景向:《河南新志》(上册)卷3《礼俗》,河南省地方志编纂委员会整理重印本,1988年,第159—160页。仅在麦收时吃几次麦面,多将小麦卖出换取粗粮食用。高粱、红薯、玉米、豆类、小米等杂粮是农民的主要食物,到冬季农民还需要减食或用野菜、糟糠充饥。小米也属精粮,贫穷人家食用小米尚需掺入其他杂粮,年景不好时一般人家连小米饭都吃不上。1929年,中共在豫北的调查记载,“在今年的春夏天能吃小米饭的,也就是富庶之家了”。(1)《顾子升关于豫北政治、军事、经济状况及党组织活动情况的报告》(1929年),中央档案馆、河南省档案馆编:《河南革命历史文件汇集(市委、特委、县委文件)1927—1934》,1986年,第458页。滑县、浚县、封邱、延津等县皆“盛食高粱,或杂以大豆,或磨为粗粒,其名曰糁,皆粗粝殊甚;又有炒面,平原用大麦、豆、高粱等杂粮炒熟磨粉,拌以水或稀粥而食之,或杂以枣干”。(2)刘景向:《河南新志》(上册)卷3《礼俗》,第160页。在安阳县,到冬季“农家十分之八均以两次菜汤充饥,生活异常刻苦。食品以米麦为主,然能常年食麦者必系富贵之家,余则佐以红粮,萝葡、蔓菁、菜糠等”。(3)王幼侨纂:《续安阳县志》卷10《社会志》,《中国方志丛书》(108),1968年影印本,第1399—1400页。新乡县“人民日食玉、薯、野菜及少许高粱、谷、黍之类,年有饥荒发生”,(4)《新乡县自然及人文概况调查主要项目》,档号:12-6-10234,中国第二历史档案馆藏。到冬天新乡及附近各县“有以蔓菁、胡萝卜为重要食品者”。(5)刘景向:《河南新志》(上册)卷3《礼俗》,第161页。汲县一般农民平日只食两餐,只有在农忙时才食三餐,由于饭菜的粗劣,农民需靠辣椒来强健胃力。(6)魏青铓:《汲县今志》,《中国地方志集成》(13),上海:上海书店出版社,2013年影印本,第188页。

据时人的记述,修武县“一般农民生活极苦,吃高粱小米者,在乡间还算是中等人家,而一般极贫苦之农人,竟有吃糟糠者”,(7)龚逸情:《河南焦作的民众》,《向导周报》第165期,1926年7月28日,第1650页。其对农民吃糟糠表示惊讶,其实糟糠在不少地区是农民平常的食物。林县“除一部分商人外,几乎家家吃糠,每年红萝卜及糠抵大半粮食”,因此有“糠菜半年粮”之语,(8)《林县1941年民政工作》,河南省财政厅、河南省档案馆合编:《晋冀鲁豫抗日根据地财经史料选编(河南部分)》第3册,第318页;张凤台修,李见荃等纂:《重修林县志》卷10《风土·习俗》,《中国方志丛书》(110),第573页。甚至出现了教育局人员因吃鸡子炒蒸馍而被控于省政府之奇事。(9)马元材:《视察日记(续)》,《河南政治月刊》第6卷第2期,1936年2月,第31页。在涉县,藜藿和糠秕是普通食品,食物中杂以黄豆叶者也不少见。(1 0)《涉县一瞥》,《河南政治月刊》第3卷第3期,1933年3月,第4页。武安县“四乡农民多有啖糠菜、野蔬、榆皮、树叶者”。(1 1)杜济美修,郗济川纂:《武安县志》卷9《社会志》,《中国地方志集成》“河北府县志辑”(64),第272页。地处太行山区的居民以树叶为大宗食物,并将树叶煮后晒干,贮藏备用。(1 2)刘景向:《河南新志》(上册)卷3《礼俗》,第161页。

从民食结构上来看,民国时期与清中期并无二致。乾隆《汲县志》记载,“膳食以为小米为主,大米惟宴会始用,不常食。小麦面亦为佳品。乡人率以高粱、荞麦、黄豆之属杂制以炊,其贫者春月掘野菜,凡柳絮、榆叶、榆钱、苜蓿嫩时皆采以为食”。(1 3)徐汝瓒修,杜崐纂:《汲县志》卷6《风土志·食货》,《中国地方志集成》(13),第71页。多发的饥荒也使得农民平日不得不节衣缩食。“民有菜色”大体可以形象的描绘出豫北农民的食物水平和营养状况。

在衣着上,农民皆穿粗布短衣,一般由家织土布所制,大多用靛蓝染为蓝色,民国时期白色也较为盛行。绸缎、洋布等布料一般是富裕农户才会穿用,即便是小康之家平时也不见着身。如安阳县,“除资产阶级官僚家庭以洋布为衣料,间或着绫罗锦缎外,余则均以自织之棉布加以颜色,裁为服裳。一袭成就,间季浣濯,直至破烂而后已”。(1)王幼侨纂:《续安阳县志》卷10《社会志》,《中国方志丛书》(108),第1399页。在孟县,“乡间人心头上一件洋布大褂的荣耀是不下于西装革履的”,(2)《河南孟县的雇农》,《农村合作月报》第3卷第1期,1937年10月,第60页。“农民衣服褴褛,均系土布,因本县西部产棉,故粗衣土布,尚可维持,然极贫之家,每至冬季亦有冻寒之感”。(3)《各县社会调查——孟县》,《河南统计月报》第3卷第3期,1937年3月,第104页。在林县,“近来各色洋布各种鞋帽输入颇多,用者仍多半为绅富及游民之尚修饰者,一般农民非婚嫁不用也”,服饰形式上,“常欲效颦都市,而为生活程度所限,绮丽之饰亦仅限于为新妇,数年通常亦皆大布之衣”。(4)张凤台修,李见荃纂:《重修林县志》卷10《风土·生活》,《中国方志丛书》(110),第572—573页。武安县,“近俗渐趋奢侈,士商富民多改服舶来品,亦有衣绮罗者,农民布衣仍旧”。(5)杜济美修,郗济川纂:《武安县志》卷9《社会志》,《中国地方志集成》“河北府县志辑”(64),第272页。不少穷困农民甚至衣不蔽体。

对于农民而言,衣物仅为蔽体之物,不少贫苦者尚不能免于冻寒,更谈不上整洁与美观。据调查,平汉沿线农村农民衣物“多属鹑衣百结,聊以蔽体而已。被褥一条,自结婚时新做外,恐怕到盖棺之日,难得更换。小孩子没有另外被褥的,与父母大被同眠”。(6)郑佩刚:《平汉沿线农村见闻杂述》,陈伯庄:《平汉沿线农村经济调查》“附录一”,第42页。修武县每年每人仅单衣、夹棉各一套。(7)《各县社会调查——修武》,《河南统计月报》第1卷第12期,1935年12月,第74页。林县、武安等处农民皆不着袜,武安县“有拥数十百亩之田,而终身不衣裘与丝葛者”。(8)张凤台修,李见荃纂:《重修林县志》卷10《风土·生活》,《中国方志丛书》(110),第572页;白眉初:《鲁豫晋三省志》第4编第1卷《河南省志》,北京师范大学史地系,1925年,第139页。温县“褴褛不能蔽体者,亦复不少”。(9)《各县社会调查——温县》,《河南统计月报》第2卷第10期,1936年10月,第152页。马元材视察豫北时记述,由内黄回安阳途中,“经过各村镇时,所有未满十岁之幼童,概皆裸体,一丝不挂,即女童亦然,初见之,甚觉不雅,但其父母则视之固然,无有认其为不当者”。(1 0)马元材:《视察日记(续)》,《河南政治月刊》第6卷第3期,1936年3月,第25页。

20世纪以来,豫北农民的食物、衣着确实都出现了“改善”的迹象,如海味、洋布、绸缎等使用量的增加。(1 1)《原武县志》载:“今服洋布者众,洋布外,又服麻葛,绸缎有作平日服,有事则奢华更甚。十七年后有服中山服或制服,西服亦渐行。食,有事时,多用时菜,海味少,今平日应酬亦多用海味。”(原阳县志编纂委员会整理:《重修原武县志》卷5《民政(三)》,2004年整理本,第314页。)民国《孟县志》记载,在衣着上,民间“衣料向崇土布,极富厚之家始有哈喇、羽毛、茧绸。男子亲迎仅制斜纹布袍褂,自清季洋布盛行,几难觅身。无舶来品者,而绸缎衣服亦日见其多。鞋袜向多家制,近今洋袜丝履举足皆然,而家制之品用者寥寥矣”。食物上,“年节待客普通备火锅四盘,嫁娶盛设亦仅十碗,席不用海菜,极富厚者始用海参二味席。今则中人之家多用海参,稍丰即用鱼翅”。住房“普通系瓦房”(参见阮藩济等修,宋立梧等纂:《孟县志》卷9《社会·生活状况》,《中国方志丛书》(445),第1041—1042页)。这一记载显示了农民普遍富裕,生活程度大大提高。但是综合各种史料来看,有夸大之嫌疑,应有不实。但是这种“改善”仅存在于少数富有之家。不能单以新的食物、衣着种类的出现评定农民生活的普遍改观,这种新变化与其说是农民生活水平的提高,不如说是农民贫富分化的加大。

农民的住房亦十分简陋,大多为茅草房或土坯房,瓦房在农村里是富有的象征。郑佩刚记述了河南平汉沿线农村的居住环境,“除了富农住的较好外,其余多数住的是土墙败屋,草棚,茅舍,湫隘昏黑,无空气光线可言。人畜杂住,不以为怪”。(1)郑佩刚:《平汉沿线农村见闻杂述》,陈伯庄:《平汉沿线农村经济调查》“附录一”,第41页。张厚昌的记述与郑佩刚有不同,他指出河南郑州、新乡以北,农民较南部为富庶,砖房占据60%。(2)张厚昌:《豫省农民生活之所见》,陈伯庄:《平汉沿线农村经济调查》“附录二”,第45页。土砖是豫北农村筑房的主要材料,但这种砖房其实只是外表一层墙壁用砖砌成,内部则多用土坯,而且房顶架以梁檩,上面多用秸秆、煤渣、泥土等铺盖而成。这种房屋其实极易受潮,不少人因此而疾病缠身。(3)[ 美]明恩溥:《中国乡村生活》,午晴、唐军译,北京:时事出版社,1998年,第14页。如在获嘉县,小康之家住房“物料则多系土坯墙壁,不全用砖瓦,乡村贫民建筑物料多系黍杆、麦秸及泥土各物建筑而成”。(4)邹古愚纂修:《河南获嘉县志》卷9《风俗·生活》,《中国方志丛书》(474),1976年影印本,第432页。纯粹由砖瓦建房者仅为富裕之户。安阳县的居民住房中就是以这种砖、土掺和所建之平房最多,“草房为贫寒家所住,瓦房富贵者居之,楼房则如凤毛麟角”。(5)王幼侨纂:《续安阳县志》卷10《社会志》,《中国方志丛书》(108),第1401页。而且张厚昌估计的比例仅为铁路新乡、潞王坟、卫辉、彰德站附近较富裕的村落,其他稍微偏远地区则不及如此之高。修武县“除少数富豪者住用瓦房外,十分之八多系草房”。内黄县“住砖瓦房者不过1/4,余均住土坯墙,高粱杆顶之平房”。(6)《修武县自然及人文概况调查主要项目》(1947年11月),《内黄县自然及人文概况调查主要项目》,档号:12-6-10233,中国第二历史档案馆藏。封邱县“住屋普通用坯或土筑墙,上架梁檩,顶搭秫杆,用泥糊盖着,间有用砖瓦榱苇者,但居少数”。(7)《各县社会调查——封邱县》,《河南统计月报》第3卷第3期,1937年3月,第121页。原武县“小户皆草房,中户草、瓦房参半,大户间有楼”。(8)原阳县志编纂委员会整理:《重修原武县志》卷5《民政(三)》,第314页。

农民生活十分节俭,“一切用品,非常简单,甚至不用而以极贱之物替代者。就调查所见,计有两事,一为火柴,家庭之炊爨点灯则用火柴,若吸烟时则用苧蔴杆作引火物。二为手纸,都市城镇之民,大便多用手纸,农民则无此购买力,常用劈开之高粱秸替代手纸,至于晚间点灯,前用豆油,自帝国主义者经济侵入农村,多改用煤油,使用时间不多,因农人早睡,稍点即行熄灭,不致浪费,甚至有全不点灯者”。(9)张厚昌:《豫省农民生活之所见》,陈伯庄:《平汉沿线农村经济调查》“附录二”,第50页。农村燃料亦十分缺乏。豫北虽然盛产煤,但一般农民却无资购买,多用农作物秸秆充作燃料。如林县,“农家各种禾秸半供薪材,山中伐木为薪,亦卖于市,此外贫民老弱经年樵采,则割草毛、掘草根、扫落叶而已”。(1 0)张凤台修,李见荃纂:《重修林县志》卷10《风土·生活》,《中国方志丛书》(110),第575页。涉县、林县、辉县的农民每年打柴禾需要花费一两个月的全劳动力。(1 1)《怎样发展太行山区矿业生产》(1945年5曰30日),河南省财政厅、河南省档案馆合编:《晋冀鲁豫抗日根据地财经史料选编(河南部分)》第2册,第587页。

由于食住条件较差,农民缺乏卫生常识,而且各县医疗条件非常差,大多仅有一所县立医院,因此农民每年死于传染病者甚多。霍乱、瘟疫、虎疫、猩红热等是最为常见的疫病,小儿多死于天花、斑疹、白喉等病。如修武县“七八月间,人民因食物不洁,每患霍乱,死者颇多”。(1)《各县社会调查——修武》,《河南统计月报》第1卷第12期,1935年12月,第76页。沁阳县“人民每年死于疾病者,以瘟疫及虎疫为最多,均由不知防范,不讲卫生所致。至民间疾病之施救,如虎疫猖獗时,虽有临时防疫委员会,注射预防针,亦仅限于各市及各大镇,并未普及乡村”。(2)《各县社会调查——沁阳》,《河南统计月报》第2卷第1期,1936年1月,第104—105页。农民也因贫困,有病无钱医治。如林县乡间“凡有疾病者,多牵驴一头往请,不加检定之内外各科医生,间或亦有通医理者,多半为庸医,常有反药而杀人者,诊治费亦甚昂贵,一次必在一元以上,乡村贫民,常因无资仰床待毙,更有愚民请巫婆法师以神治病者”。(3)《各县社会调查——林县》,《河南统计月报》第3卷第1期,1937年1月,第98页。在安阳县甘露村,穷人因种不起牛痘,全村有35人因害天花病而变成麻子,1933—1934年因霍乱蔓延,全村先后死亡21人。(4)刘守森:《甘露村情况调查》,《安阳文史资料》第11辑,1997年,第156页。

豫北农民的享受资料支出非常低微,除了富裕人家,普通农民终年勤苦,娱乐极少。春季农闲的迎神赛会、观看戏剧,平日里吸水旱烟、闲话是农民消遣的主要方式。(5)张厚昌:《豫省农民生活之所见》,陈伯庄:《平汉沿线农村经济调查》“附录二”,第50页。

贫困也改变了社会风俗。这主要体现在婚姻习俗上,订婚之时女方家庭往往索要高额的聘金作为抚养代价,农民当中形成了用挣钱或赔钱来衡量养女儿的观念。“豫北各处,结婚时,男子须输资于女家,作为抚养代价及妆奁之资。虽曰婚姻,无殊买卖。”(6)刘景向:《河南新志》(上册)卷3《礼俗》,第146页。清中期,豫北婚姻论财还不多见,民国时期已非常普遍。如温县,“贫家议婚,先索财礼,不责门第,并不论年岁之相当与否”,彩礼钱从数十元到一二百元不等。(7)温县志总编室整理:《温县志稿》卷3《民政志·风俗》,第46页。《各县社会调查—温县》,《河南统计月报》第2卷第10期,1936年10月,第155页。在临漳县,订婚通常需50—100元,“一般贫民结婚,男方辄为聘洋所累,以故虽系夫妻名义,而实含有买卖性质,此纯系生计所迫,无足怪者”。(8)《各县社会调查——临漳》,《河南统计月报》第3卷第4期,1937年4月,第108页。在林县,“富者不重赀财,贫者则视家赀厚薄与男女年龄而讲聘金多寡”,“男长女幼则聘金特多”。(9)张凤台修,李见荃纂:《重修林县志》卷10《风土·习俗》,《中国方志丛书》(110),第565页。贫苦农民当中公开索取身价将女儿卖于男方者也不稀奇。汲县“贫穷人家,男子半百仍有使君无妇者,于是百法筹措,不惜尽其所有,数十或数百元买妇,一般稍贫之人,利人之财,不顾其女之一生幸福,遂以二八少女,许配于半百鳏男,以致时常演成淫奔私逃情事”。(1 0)景:《汲游小识(续)》,《河南政治月刊》第4卷第2期,1934年2月,第3页。另外,豫北的童养媳风气在河南最为盛行,“武安、安阳,南至浚县等处,贫者育女不易,恒于幼时送女夫家,谓‘童养媳’”。(1 1)刘景向:《河南新志》(上册)卷3《礼俗》,第170页。时人回忆,安阳县董庄村人口仅300多人,童养媳即有6个,年龄最小的仅4岁。(1)董汉杰:《解放前的妇女状况》,《安阳县文史资料》第8辑,1997年,第136页。童养媳在夫家地位十分低下,常常受到苛待,受饿、挨打、终日干活、扶翁入厕等都是童养媳常常受到的折磨。(2)张衡轩、安志程:《豫北旧式婚姻中的几种陋习》,《河南文史资料》第52辑,1994年,第211页。

四、结 语

整体来看,20世纪前期,豫北农民的生活并没有普遍改善的迹象,新职业、新消费品的出现并不足以从结构上改变农民传统的生存形式。不否认20世纪前期豫北资本主义成分经济的增长及部分农民家庭经济的改观,但受惠的地区和群体极为有限,即便是被认为相对富庶的安阳和新乡,绝大多数农民的生活处于贫困之中。同时,在国家政权建设这个大背景下,国家权力加大了对农村资源的汲取,农民为新政治体系承担的成本远大于从新经济体系中得到的利益。在资本主义经济发展不充分时,农民往往是最大受害者,也是最小受益者。印度学者阿马蒂亚·森认为,“一个人支配粮食的能力或他支配任何一种他希望获得或拥有东西的能力,都取决于他在社会中的所有权和使用权的权利关系”。(3)阿马蒂亚·森:《贫困与饥荒——论权利与剥夺》,王宇、王文玉译,北京:商务印书馆,2012年,第189页。这些权利关系则取决于他拥有的和通过交换得到的东西,而“交换权利不仅仅依赖于市场交换,而且还依赖于国家所提供的社会保障”。(4)阿马蒂亚·森:《贫困与饥荒——论权利与剥夺》,王宇、王文玉译,第12页。而20世纪前期的豫北,农民不仅在市场交换中处于弱势地位,而且从国家所得到的保障也有所减少。农民交换权利的削弱,导致他们抵御灾害的能力降低了。因此,豫北农民贫困的背后含有政治的因素。这也预示着国家与农村社会之间需要一种新型关系的替代。