陕甘宁边区传染病防治机制*

王 飞 王运春

抗日战争时期,陕甘宁边区(以下简称“边区”)的医疗水平低、医疗条件差,这给边区的传染病防治带来非常大的困难。尽管如此,中国共产党并没有被困难和疫情所困,而是积极应对、主动作为,制定了传染病防治的有效策略,探索建立了发热诊断流程、疫情上报、病人隔离及疫因调查等具有现代传染病防治意义的工作机制。目前学界的研究成果多是从抗战时期医疗卫生的宏观角度着手(1)代表性的研究如陕西卫生志编纂委员会:《陕甘宁边区医药卫生史稿》,西安:陕西人民出版社,1994年;温金童:《抗战时期陕甘宁边区的卫生工作》,硕士学位论文,河北大学,2006年;温金童:《试析抗战时期陕甘宁边区的中西医合作》,《抗日战争研究》2010年第4期;王飞:《抗战时期陇东根据地畜牧业发展研究》,《中国农史》2019年第3期等。,没有人针对传染病的防治机制展开研究。鉴于此,笔者根据陕西省档案馆藏的《吴起县二区四乡调查(文教卫生部分)》及《永远区一乡家庭卫生与人畜死亡调查》等档案资料及延安时期《解放日报》关于传染病的相关报道为依据,对抗战时期边区传染病的防治机制进行探讨,以补不足。

一、传染病防治措施

抗战时期,边区传染病盛行,致病率和死亡率高。当时陕甘宁边区政府法律规定的传染病共有11类。(1)分别是鼠疫、霍乱、天花、伤寒、副伤寒、赤痢、斑疹伤寒、回归热、流行性脑脊髓膜炎、白喉、猩红热等11类。详见《边区防委会讨论工作计划 发起捕鼠灭蚤运动 各分区县设防疫分会》,《解放日报》1942年5月15日,第2版。其它团体也有对传染病的认定,如八路军卫生部在1942年上半年公布的传染病却与边区政府规定有所不同。(2)其规定的6种急性传染病是伤寒、霍乱、急性胃肠炎、鼠疫、天花、白喉,详见《总卫生部公布防疫标语 预防重于治疗》,《解放日报》1942年3月2日,第4版。霍乱、天花和鼠疫是当时陕北非常盛行的烈性传染病。在20世纪20年代陕北横山发病,后蔓延到榆林等整个陕北,持续近十年,致死率高。中央红军到达陕北后,党中央高度重视、积极防治,鼠疫、天花等传染病基本得到控制,虽有时在局部范围内发生,能得到及时治疗及扑灭。(3)陕西卫生志编纂委员会:《陕甘宁边区医药卫生史稿》,西安:陕西人民出版社,1994年,第131页。尽管如此,因医疗水平等限制,传染病一旦爆发,局部范围仍难以遏制其较高的死亡率。据记载,延安市每年传染病致死人数有五百多人,占本市总死亡人口的47%(4)武衡:《抗日战争时期解放区科学技术发展史资料》(第5辑),北京:中国学术出版社,1986年,第340页。。1941年初,边区鄜县、甘泉等县发生传染病,致死人数186名(5)《边区卫生处防疫队返延安总结工作》,《解放日报》1941年8月17日,第2版。,包括10多名小学生(6)陕西省档案馆、陕西省社科院:《陕甘宁边区政府文件选编》(第3辑),北京:档案出版社,1987年,第112页。。《解放日报》在1945年报道,庆阳一带传染病爆发,环县染病致死婴儿14名(7)《陇东各县麻疹流 行分区派医生下乡救治》,《解放日报》1945年4月7日,第2版。。根李维汉回忆,当时边区医疗条件极差,传染病致婴幼儿死亡严重,死亡率高达 60%。(8)李维汉:《回忆与研究》(下),北京:中央党史资料出版社,1986年,第566页。

严峻的传染病威胁着边区民众的生命安全,不利于持久抗战及边区经济社会的发展。能否有效地防控传染病,救治感染的病人事关边区社会的巩固与发展。故党和边区政府非常重视疫病防治,采取了诸如成立防疫领导机构、建立医院、培训医疗人才,重视中医等措施,同传染病展开斗争,保障民众的生命安全。

1.成立防疫领导机构

中共中央到达延安后,针对传染病蔓延的形势,党中央和陕甘宁苏区(9)此时的陕甘宁苏区下辖陕北、陕甘、陕甘宁三省和关中、神府两特区。1937年在5月12日,中共西北办事处会议正式通过了《陕甘宁边区议会及行政组织纲要》和《陕甘宁边区选举条例》,开始使用“陕甘宁边区”的名称。参见王培利:《陕甘宁革命根据地名称沿革研究》,《中国地名》2020年第7期。高度重视传染病的防治工作,先后建立了各级防疫组织,较为有效地控制传染病蔓延。

成立防疫领导机构,开展统一领导是有效防止传染病的前提。1940年5月26日,由李富春、李景林等人发起,延安市及各县区广泛参与的第一届延安防疫委员会召开成立大会。

大会选举成立了防疫委员会,由边区各机关部门等33人组成的。同月31日第一次全体委员会会议召开,会议选举李富春等9人组成防疫委员会常务委员会,委员会隶属边区民政厅,负责推动延安境内防疫卫生,其下设6个防疫分会(1)档案《延安防疫运动总结报告》(1940年)转引自陕西卫生志编纂委员会:《陕甘宁边区医药卫生史稿》,西安:陕西人民出版社,1994年,第87页。。防疫委员会开展的第一件事就是在延安开展了卫生突击周,要求各单位机关做到对蝇子、公测、污水、室内环境及个人卫生等方面做到有章可循、有技可防。通过卫生突击周开展,首府延安评选出4个卫生模范村,49个卫生模范家庭,1个卫生模范行政村。卫生模范村为边区卫生防疫工作树立典范,有效推动了全边区的防疫工作(2)陕西省地方志编纂委员会编:《陕酉省志·卫生志》(第72卷),西安:陕西人民出版社,1996年,第105页。,取得了较好成效。

延安防疫委员会的工作成效为边区传染病防治增加了信心,边区防疫领导机构的成立提到议事日程。1942年3月,宁夏、绥远等国统区发生鼠疫,为加强防范,边区民政厅召集相关人员商讨防疫对策。4月22日,边区政务会议“拨款防疫专款30万,并决定成立延安联合防疫委员会”(3)《 边区政府政务会议决定 成立延安防疫委员会》,《解放日报》1942年4月23日,第2版。,该会又称边区防疫委员会,这是立足于整个边区而成立的防疫领导机构,防疫区域覆盖全边区。其下设五股,中央医院为其常设的办公地址。(4)《 边区正式成立防疫总委会》,《解放日报》1942年5月4日,第2版。边区防疫委员会成立后,上述延安防疫委员会就以其分会而继续存在。边区防疫委员会制定、颁布了组织条例,规定在疫病发生时,该会有统一支配各级医疗机构的物力、人力的权利(5)陕西省档案馆、陕西省社会科学院:《陕甘宁边区政府文件选编》(第6辑),北京:档案出版社,1988年,第180—181页。。同时规定:延安市40华里以内之防疫工作由边区防疫委员会直接领导,并将边区分为北、南、东及西北四个防疫区。各区设分委,可另订其组织规程。四个分委下面的县区等行政区相应成立防疫委员会,另订本县区内的防疫组织规程(6)陕西省档案馆、陕西省社会科学院:《陕甘宁边区政府文件选编》(第6辑),第182页。。至此,边区上至中央各机关、边区首府延安,下至县、区、乡均有设防疫组织,一张完整的防疫工作格局初步形成,为传染病防治提供了组织保障,对传染病预防与控制,病人救治等工作起到了积极作用。

2.建立传染病防控机制

传染病是否蔓延得益于科学的防控机制。抗战时边区探索性地建立了一套科学的传染病防控机制。

首先,制定发热诊断的流程。作为传染病的主要指征,制定发热诊断流程尤为必要。为了进一步控制传染病的传播蔓延,1942 年 8 月 14 日,边区防疫委员发布通知,对发热病人诊断规定了“五个”步骤(1)五个步骤:一、遇有发热病人,应行全身体格检查,详为诊断,如在诊断不清时,不可骤然下药,以免掩盖病状,更难早日诊断。二、遇有发热病人,应先予以隔离,使之脱离集体生活,消毒其大小便,使之卧床休息,多吃开水,吃流质,每四小时试验体温,脉搏,呼吸一次,温度在三十九度五(摄氏)以上时,适当用物理方法降温。三、病人如有便结可以用盐水灌肠的办法,不可即用泻药,以免在恰遇到伤寒病人时,而致溃肠出血、肠穿孔之患。四、退热剂只在诊断为感冒时方用,未确定诊断时最好不用,退热剂都有抑心作用,致遗后患,而且扰乱热型,难做诊断;即使诊断为“感冒”(许多轻微传染病,都可被误诊为“感冒”)而服退热剂之时,如连服三天,仍未退热者,不可再服。五、发热三天不退者,即速送中央医院或和平医院治疗,不必留到发病第二星期时再送,免致危及病人生命。参见《为规定处置急性发热病人办法的通知》,《解放日报》1942年8月14日,第2版。。为了有效防治伤寒等传染病,1943 年1月,边区卫生处通过《解放日报》刊发了急性呼吸道疾病、肺炎、回归热等传染病的预防和治疗常识。(2)详见《为防止急性呼吸系统传染病的通知》《肺炎》《为防止回归热及斑疹伤寒的通知》,均刊载于《解放日报》1943年1月15日,第4版。尤其是后者即回归热的预防规定:遇有发热病人应首先送医院诊断,如医院已确诊是回归热、伤寒或者斑疹,应立即实施隔离,防止传染。(3)《 陕甘宁边区防疫委员会为防止回归热及斑疹伤寒的通知》,《解放日报》1943年1月15日,第4版。可见发热诊断已经是判定传染病的制度性规定,成为传染病诊断的首要标准。

其次,建立疫情报告、疫源隔离制度。边区在防疫的实践中建立了一套疫情报告、隔离制度,成为边区传染病防控的关键措施。1941年3月边区民政厅曾发布布告,对传染病的病源体隔离作了制度规定,如“病源体另窑居住;饮食碗筷与常人分开并消毒;对于发生瘟疫的村庄或住户要实施隔离,禁止相互来往;病人排泄物及致死病人立即掩埋”(4)隔离制度规定:“七、发现瘟疫时须将病人安置另窑居住,严格与好人隔离,禁止与好人共用饮食器具,病人用后的器具,须消毒后方可使用(开水煮或石灰泡)。八、招呼病人时须带口罩,少与病人对面说话,常常洗手。九、病人一切排泄物(便、溺、鼻涕、唾痰等)须深坑掩埋,不得随意乱倒。十、发生瘟疫的村庄区域,须立刻通知邻村及附近机关预防,停止与他村来往,至传传染病消灭三星期后,恢复原状。十一、发现传染病时,须立刻报告当地政府,转报上级并速送医院检查治疗,切实遵照本厅布告防疫办法执行。十二、各级政府接到发生传染病的报告,须立刻进行一切紧张预防布置,必要时可严令断绝交通,封锁病区。”参见陕西省地方志编纂委员会编:《陕西省志·卫生志》(第72卷),西安:陕西人民出版社,1996年,第116页。等等。尤其是对发生疫病的区域,实施道路封锁,禁止行人往来等,这些措施有效切断疫病传播的途径,为传染病防治奠定基础。1942年防疫委员会对传染病做了分类制度规定,分别规定了一类和二类传染病的名目,并规定了两类传染病发病时的上报时限。(5)《 预防管理传染病条例》全文共十四条,其中规定:“鼠疫、霍乱、天花是第一类传染病。此类传染病诊断后,于24小时内用电报电话报告本会;伤寒及副伤寒、赤痢、斑疹伤寒、回归热、流行性脑脊髓膜炎、白喉、猩红热是第二类传染病,这类传染病应按周报告。遇第一类传染病发生,经委员会确实诊断之后,得即时限期断绝发病区域之交通,施行病人隔离等,病人应即送医院,无医院设备处,必要时得由防疫会协同地方设立隔离病院。”参见《边区防委会讨论工作计划 发起捕鼠灭蚤运动 各分区县设防疫分会》,《解放日报》1942年5月15日,第2版。疫源隔离及疫情报告使边区防疫委员会能全面、快速了解疫情,为疫病治疗争取了时间,有效遏制了疫病的蔓延。

再次,深入调查疫因,制定防疫措施。每当传染病发生时,除了实施疫情报告,疫源隔离外,边区各级防疫委员会也非常重视疫因调查,以制定适宜的防疫策略。如甘泉等地曾发生流行性脑脊髓膜炎,边区政府接到报告后立即派人隔断发病区内外交通,并派防疫人员对疑似发热者或发热者实施隔离,同时选派医疗卫生人员赴病源区救治病人,实地调查发病原因。

1942年6月,针对延安胃肠道疾病几乎一年四季都发生的现象,边区防疫委员会派人调查后认为:一是饮水不干净,二是厕所不卫生。防疫委员会接着又对延安市饮水进行调查,发现16个单位井水较好,基本合乎卫生要求,5个单位水源非常差,畜粪可流入饮水的井中。根据上述调查制定了相应的措施,一是动员力量整修水井达到卫生要求,二是下拨专款饮水经费,实施挖井、清源等措施,解决饮水问题。(1)陕西卫生志编纂委员会:《陕甘宁边区医药卫生史稿》,西安:陕西人民出版社,1994年,第139页。为此,中央总卫生处根据调查原因,发布了具体的指导通知,要求在6月底以前,各机关发动大扫除,把厨房、水房内部及周围,马棚、猪栏、厕所等处,打扫干净,并在厕所、猪栏、垃圾坑内铺撒石灰或沙土,有蛆时用滚开水冲洗。同时要求一切生冷菜和食物都不要再吃。要喝开水,洗碗筷,漱口也用开水等。(2)《中央总卫生处预防伤寒痢疾急性胃肠炎(泻肚)的紧急通知》,《解放日报》1943年6月17日,第4版。为预防小儿感染腹泻肠炎,《解放日报》也刊发通知,要求在传染病发作时,绝对避免带孩子外出参加大会、晚会。遇小儿腹泻或发热即实行隔离,对小儿的大小便用石灰消毒,其尿布必须高温蒸煮消毒,并即刻送中央医院诊治。(3)《中央总卫生处为预防小儿痢疾和腹泻肠炎的通知》,《解放日报》1943年6月17日,第4版。

1944年陕甘宁边区教育厅采取入户走访和座谈的方式,对吴起县二区四乡传染病进行调查。调查结果显示:“1942—1944年,二区四乡两个行政村发生各种传染病20余种,出水病、斑疹、伤寒病的患者较多,尤以水病为甚。调查认为,村民卫生习惯差,人居窑洞与牲畜共用,衣被很少拆洗,吃冷食喝生水是患病的主要原因。调查建议,乡政府要做好群众工作,打破落后习俗。”最后调查认为“面临农村缺医少药的现状,配备乡村医生是解决乡村传染病的当务之急”。(4)《吴起县二区四乡调查(文教卫生部分)》(1944年),档案10-329,陕西省档案馆藏。1944年边区民政厅派人对延川县永远区一乡田家塬村绥德移民丁家忠拇指起疔死亡事件进行调查。调查显示:田家塬村因丁家忠死亡受感染14人,4人死亡,本村牲畜疫情传播两个多月死亡羊120多只,大牲畜18头。造成人畜传染病的主要原因是卫生环境差,疫情防治措施不力。(5)《永远区一乡家庭卫生与人畜死亡调查》(1944年),档案4-322,陕西省档案馆藏。疫因调查为政府掌握传染病实情,制定传染病相关防治措施提供直接依据。

最后,实施接种预防。注射疫苗是防疫的重要方法,但因边区严峻的斗争形势和社会经济条件限制,疫苗注射还不能广泛开展。早在1939年,党中央和边区政府就将疫苗接种作为传染病防治的中心工作。尽管由于物力、人力的限制,但在外来友人及各卫生团体,如红十字会等的帮助下,边区的卫生防疫工作有了长足进步,尤其是在传染病防治中规定的牛痘施种和防疫针注射(6)社论:《把卫生运动广泛开展起来》,《新中华报》1939年4月7日,第1版。等措施,有力促进边区疫病的防治工作。虽然财政紧张,边区政府仍克服困难,竭尽全力为群众种痘、注射疫苗。据统计,仅1941年初区内就有3 300余人注射了伤寒等疫苗及牛痘苗。(7)《边区半年来卫生工作展开 防疫队深入农村工作》,《解放日报》1941年10月4日,第4版。到1944年,边区共注射预防针剂7 723人,110 473人种痘(1)张铁夫:《医务界的创作——记延市卫生展览会》,《解放日报》1944年7月23日,第2版。。这些疫苗提前注射有效地保障了人民的生命安全。

这样边区就建立了一套较为有效的四步联动的传染病防控机制,初步实现了疫前预防、疫发报告、疫源隔离,疫因调查,在传染病的防控、患者救治中起到了非常重要的作用。

3.重视中医,加强药品研制

鉴于边区缺医少药的严峻现实,党中央和边区政府立足实际,利用边区较多的中医,提出改良中医中药。在政府领导下1940年边区成立国医研究会,目的将边区国医组织起来,共同和传染病做斗争。(2)《国医代表大会闭幕 国医研究会正式成立》,《新中华报》1940年7月9日,第3版。1941年,国医研究会第二次代表会议将“宣传防疫工作列入重要工作,并将在农村施种牛痘,组织门诊部等”(3)《国医研究会决定明年工作计划 加强医药研究设立门诊部》,《解放日报》1941年11月11日,第4版。。研究会成立后,子长县、延安、鄜县发生传染病,研究会组建三个队共计14人于4月1日分赴各县开展传染病防治,经过两个多月,及时扑灭传染病。(4)《巡回医疗队明日下乡》,《解放日报》1945年3月31日,第2版。1939年边区成立保健药社,并制定了相关条例和章程。保健药社专制丸、散、膏、丹代替西药,如所制防疫片,又叫防疫丸,专治吐黄水泄黑水。当时延安裴庄发生瘟疫,药社派阎金荣携药前往防疫,治疗效果很好,受到群众欢迎。(5)陕西卫生志编纂委员会:《陕甘宁边区医药卫生史稿》,西安:陕西人民出版社,1994年,第77页。边区政府委托保健药社的具体任务是“改良中药,中药科学化,中药西医化,以解决西药困难”。1944年边区文教会召开,会上再次提出了“中医要科学化、西医要中国化”(6)《文教会上中西兽医座谈 积极合作为群众服务》,《解放日报》1944年11月4日,第1版。的议题。同时边区立足丰富的中草药资源,建立制药厂,成功提炼出了麻黄素等多种有效成份(7)《八路军制药厂制成药品40种》,《新中华报》1939年3月31日,第3版。。到1941年边区制药厂制药总计6 000余磅;注射剂1.4万支。(8)《药科学校成立》,《解放日报》1942年6月22日,第2版。到1944年5月,药厂能制成纯度超过92%的小苏打(9)《留守材料厂自制葡萄糖小苏打》,《解放日报》1944年5月22日,第2版。。尤其是成功试制出青霉素引起轰动,成为边区防疫工作的里程碑事件,青霉素成为边区宝贵的抗菌素。(1 0)《边区部队八年来克服困难自力更生建立医卫工作基础》,《解放日报》1945年1月10日,第2版。

4.扩建医院,培养医疗人员

筹建、扩建医院、大力培养医疗卫生人员是边区传染病防的长远任务。在中共中央没有到达陕北前,陕北根据地已经在积极筹建医院,以解决人民群众的疾苦。如1935年春,“陕北根据地在子长县白庙岔成立了陕北军医科,下设医院。同年9月,将红二十五军的随军医院与陕北军医科合并,改称为陕北红军医院”。(11)陕西省地方志编纂委员会编:《陕西省志·卫生志》第72卷,西安:陕西人民出版社1996年,第78页。1935年10月,中央军委卫生部决定成立四个后方医院,将永坪医院改为第一后方医院,将下寺湾医院改为第二后方医院。此后还组建了第三后方医院。(1 2)陕西省地方志编纂委员会编:《陕西省志·卫生志》第72卷,第78—79页。“三所后方医院共有19个医疗所,约400名工作人员。”(1)武衡:《抗日战争时期解放区科学技术发展史资料》第1辑,北京:中国学术出版社,1989年,第199页。在延安各类医院中,延安中央医院为边区传染病及卫生医疗做出重大贡献。中央医院从初建时的几孔窑洞和简单的设备,后来发展到内外科、传染科、婴儿房、接产室等科室基本齐全,设备较为完备,能顺利开展手术的大型医院(2)《掌握技术 提高技术 中央医院纪念三周年 展览会同时开幕》,《解放日报》1942年11月14日,第2版。。再如白求恩国际和平医院,建院初只有100个床位,112名工作人员,9名医生,45名护士,经过3年发展,到1941年初,已经发展到200张床位,260名工作人员,且形成完备的科室,具备开展正常的科室手术。据统计,到1944年,边区共有11个医院、75个卫生所、7个休养所、西医人员270名;中医人员1 074名;共有大小930多家药铺,26个保健药社,61名接生员。(3)雷云峰:《陕甘宁边区史》(抗日战争时期中下篇),西安:西安地图出版社,1993年,第320页。为方便群众看病,边区还经常组织医疗人员巡回下乡。仅1943年边区医院共诊治病人9 611名,治愈病人9 322名,治愈率高达97%。(4)《边区所属医院去年病员减少万名》,《解放日报》1944年2月1日,第2版。这些巡回诊治一定程度上满足了边区人民群众基本的就医需求,为传染病防治提供了基本的保障。

二、边区传染病防治成效与不足

在党和边区政府的领导下,经过努力,边区的传染病防控工作取得了很好的效果。传染病发病率、死亡率降低。

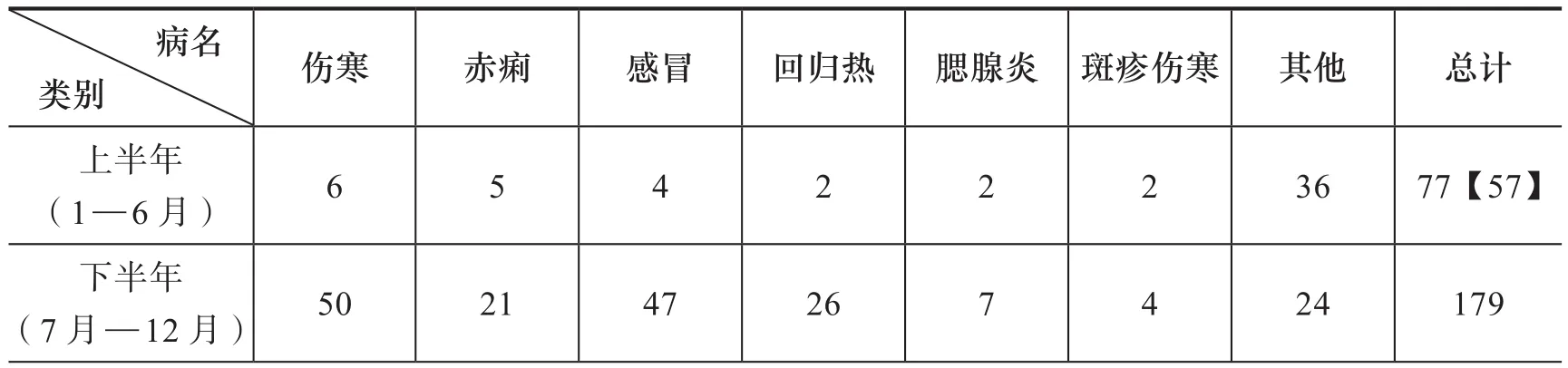

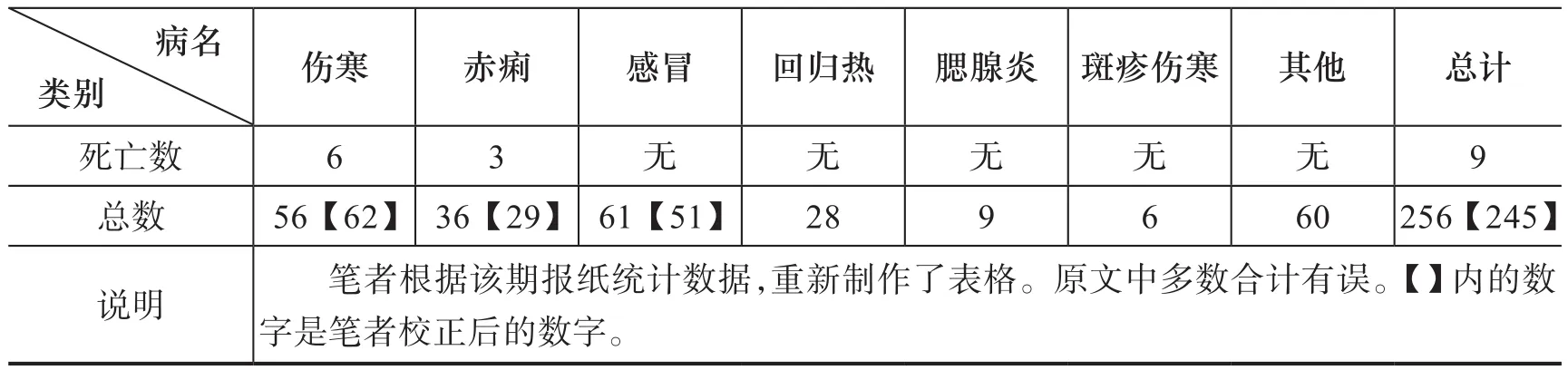

根据中央医院工作总结:“1942年本院6、7、8、9四个月收治伤寒赤痢病人数占全年的75%,这是季节的关系,但其总数比1941年同时期少的多。1941年十个月中收治急性发烧患者126人,内有伤寒107人,占总数82%。去年共收急性发烧患者256位(笔者注:应为245人),伤寒只有56位,只占全数的22%。(笔者注:应为23%)。”(5)《中央医院传染病科去年的工作总结》,《解放日报》1943年1月15日,第4页。1943年边区卫生处所属院所收治的病人中,急性传染病占中60.6%,赤痢占9%。伤寒病人没有一例死亡。这是由于去年春季边府下发通知,号召群众打防疫针。(6)《边区所属医院去年病员减少万名》,《解放日报》1944年2月1日,第2版。以中央医院传染病病死率为例“1943年为3.9%,1942年为10.7%”(7)傅连暲:《 1943年中央卫生处工作总结》,《解放日报》1944年3月1日,第4版。。

表1 1942年全年中央医院传染病科疾病统计(8)《中央医院传染病科去年的工作总结》,《解放日报》1943年1月15日,第4版。

续表1

边区的传染病防治虽然取得较大成绩,但鉴于严峻的革命斗争形势,传染病防治与人民群众的需求还有较大的差距。如传染病治疗的相关药品很难得到保障,部分防疫措施只能停留在方案上,边区从事防疫工作的人员少,且是兼职等。病源隔离制度还不健全,如中央医院传染科的护士感染了回归热,一个产妇传染猩红热(1)《中共中央医院的四周年》,《解放日报》1943年11月14日,第4版。。

三、传染病防治的历史经验

抗战时期边区传染病防治的实践表明:党和政府的高度重视是传染病防治工作的核心。早在1935年党中央到达陕北后,在及其艰苦的情况下就非常重视传染病防治工作。首先就是创办各类医疗机构,扩建红军卫生学校,以增加疫病收治能力和医疗人员的培养。其次是广泛开展清洁卫生运动。毛泽东曾于1937年亲自参加延安卫生周运动,并提出注意清洁卫生,保持健康的身体就是为国防力量做贡献(2)《延城的卫生运动周》,《红色中华》1937年3月23日,第4版。。再次是通过卫生决议、法令及巡回诊断等政策法规,从法律和医疗实践上保障人民健康。1939年边区参议会审核通过了发展边区医疗卫生事业,增强人民身体健康的决议。(3)中国科学院历史研究所第三所:《陕甘宁边区参议会文献汇辑》,北京:科学出版社1958年,第38页。同年11月,边区第二次党代会通过了加强中医药研究,建立药厂,开办中医训练班等决议。党代会的决议是边区防治传染病的基本工作遵循。1941年边区中央局提出了在边区推广卫生行政,增加医疗设备等决议(4)甘肃省社会科学院历史研究室:《陕甘宁革命根据地史料选辑》(第1辑),兰州:甘肃人民出版社,1981年,第87页。。尤其是毛泽东号召“边区的乡要做到有一个小医务所”(5)毛泽东:《毛泽东文集》(第3卷),北京:人民出版社,1996年,第154页。。1944年朱德在延安卫生动员大会上号召边区人民同病疫做斗争,力争实现“人兴财旺”(6)《开展全边区卫生运动的二个基本问题》,《解放日报》1944年7月10日,第1版。。1945年毛泽东再次号召推广边区的医药卫生事业(7)毛泽东:《毛泽东选集》(第3卷),第1083页。。这些决议和措施均对边区成功防治传染病起了重要的指导作用。

此外,在防疫中动员群众、组织群众、依靠群众、相信群众,坚持群防群治是成功防疫的关键。毛泽东在1937年初参加卫生周运动时就强调指出,卫生运动是靠大家的,不是一个人的事(1)《延城的卫生运动周》,《红色中华》1937年3月23日,第4页。。边区卫生处非常重视群防群治,卫生防疫“如果脱离了群众,一定是作不好的”。(2)傅连暲:《1943年中央卫生处工作总结》,《解放日报》1944年3月1日,第4版。如在延安开展的卫生运动中,北郊乡乡长高文亮带领群众打扫卫生,涌现高吉祥、刘全福、张慕成等模范,而且还带动了二流子马金祥和史留锁清理室内卫生,安门窗,修厕所,泥窑洞。群众自发制定卫生防疫公约,成立卫生合作社等(3)马豫章:《延安市半年来群众卫生工作》,《解放日报》1944年8月13日,第4版。。这些行为都是以群众的支持和拥护才得以实现的。

需要特别说明的是,由于日本帝国主义的封锁和破坏,国内西药供应异常紧张。尽管如此,边区政府仍然克服财政困难,通过各种途径购买疫苗。如1941年初,边区卫生处组织注射霍乱疫苗200瓶(4)《边区半年来卫生工作展开 防疫队深入农村工作》,《解放日报》1941年10月4日,第4版。。为做好鼠疫的预防,1942年边区广泛发动捕鼠灭鼠运动,并设法购置鼠疫血清及疫苗,以备不时之需。并在《解放日报》开设鼠疫防治专栏,如《人和鼠的战争》(5)《人和鼠的战争》,《解放日报》1942年4月29日,第4版。《鼠疫见闻回忆录》(6)《鼠疫见闻回忆录》,《解放日报》1942年4月29日,第4版。《怎样识别鼠疫》(7)《怎样识别鼠疫》,《解放日报》1942年4月29日,第4版。《鼠疫在什么条件下才有发展和流行的可能?》(8)《鼠疫在什么条件下 才有发展和流行的可能?》,《解放日报》1943年5月29日,第4版。等科普文章,扩大鼠疫宣传预防。

总之,党中央和边区政府面对艰难的战时环境,积极克服困难,使得边区传染病防治事业从无到有,从被动防治到积极防治的发展历程,极大地改善了边区落后的医疗卫生现状,有效地降低了传染病发病风险。尤其是面临疫苗短缺的现实,边区坚持“以预防为主,治疗为辅的方针,有效地防治了烈性传染病,使得鼠疫、霍乱基本绝迹”。(9)陕西卫生志编纂委员会:《陕甘宁边区医药卫生史稿》,西安:陕西人民出版社1994年,第133页。1941年至1942年初,仅“府谷县刘家坪、麻地沟两村发生10多例鼠疫患者,1942年未见发生鼠疫。霍乱、天花虽个别地区偶有发生,但未普遍流行”。(1 0)陕西卫生志编纂委员会:《陕甘宁边区医药卫生史稿》,西安:陕西人民出版社1994年,第131页。但在民国时期,鼠疫、天花和霍乱发病率和死亡率却非常高。如1930年陕北鼠疫爆发“发病人数达3 419人,死亡3 107人”,1931年“发病9 649人,死亡8 732人”,1932年鼠疫再次在陕北流行,“发病1 523人,死亡1 446人”。(1 1《延城的卫生运动周》,《红色中华》1937年3月23日,第4页。)中共通过制定传染病防治机制,积极救治病人等措施,传染病,常见传染病在“没有大范围流行,为散在发生”。(1 2《延城的卫生运动周》,《红色中华》1937年3月23日,第4页。)尤其是烈性鼠疫、天花和霍乱的发病率、致死率大大降低。边区传染病防治工作为抗战胜利作出了重要贡献,其历史经验也为新中国的疫病防治工作奠定了基础。