COVID-19 疫情相关吸烟认知及其对吸烟量的影响

毛一蒙 郑频频 王 波 Claire Spears Jidong Huang Michael Eriksen Pamela Redmon

(1复旦大学公共卫生学院预防医学与健康教育教研室 上海 200032;2上海好卓数据服务有限公司 上海 200072;3美国佐治亚州立大学公共卫生学院卫生政策和行为科学教研室 亚特兰大 30303;4美国埃默里大学全球健康研究所 亚特兰大 30322)

2019 年12 月我国报道了多例冠状病毒肺炎(即2019 冠状病毒病,coronavirus disease 2019,COVID-19)。截至2020 年3 月18 日,全国累计确诊病例80 928 例,累计死亡3 245 例[1]。COVID-19 疫情期间,我国31 个省市及自治区启动重大突发公共卫生事件一级响应,公众进行居家隔离,所有娱乐场所关闭[2]。在这样的疫情环境下,公众的日常行为和生活方式都发生了很大的改变,吸烟者烟草可得性降低,社交吸烟行为减少。同时COVID-19 疫情期间出现了很多与吸烟相关的传言,“吸烟者更容易感染新冠病毒[3]”“吸烟者感染新冠重症率更高[4]”等传言可能会导致吸烟量的减少;而“吸烟可以预防新冠肺炎[5]”等传言则可能会导致吸烟量的增加。

吸烟量是评价吸烟行为的一个重要客观指标,2018 年成人烟草调查结果显示,中国成人现在吸烟率为26.6%,现在吸烟者日平均吸烟量为16.0 支,其中每日吸烟者日平均吸烟量为17.9 支[6]。以往研究表明吸烟量与吸烟者的成瘾性[7]、文化程度、相关吸烟认知等有关[8]。

目前相关研究主要围绕吸烟者与COVID-19 感染的关系以及感染的严重程度展开[9-11],关于COVID-19 疫情相关吸烟认知与吸烟量关系的研究很少。本研究旨在通过调查疫情相关吸烟认知情况、吸烟者吸烟量及其变化情况,探索疫情相关吸烟认知与吸烟量之间的关系,为了解突发公共卫生事件对于公众健康相关行为健康生活方式的影响,以及在疫情这一特殊时期如何更好地给予吸烟者戒烟帮助提供参考。

资料和方法

调查方法和调查对象本研究为利用问卷星平台于2020 年3 月19 日至4 月2 日开展的线上调查。研究借助“优健康”等3 个面向全国公众的微信公众号平台招募成年吸烟者参与调查。调查对象入选标准是从开始吸烟到调查时吸卷烟超过100 支,年龄≥18周岁,有能力利用微信自填完成线上问卷者。

问卷内容调查采用自设问卷,调查问卷内容包括人口学信息、烟草成瘾性、疫情期间吸烟量及变化情况、吸烟量变化的原因、吸烟行为与疫情防控的相关认知等。

人口学信息 包括性别、年龄、文化程度、居住地、居住地疫情严重程度、居住类型、自身健康状况、疫情期间一起居住的家庭成员以及家庭成员的抽烟情况。

烟草成瘾性情况 烟草成瘾性判断使用信效度良好、经国内外广泛应用的吸烟严重度指数(heaviness of smoking index,HSI)[12]。HSI 根据“每日吸烟量”和“早晨醒来后多长时间吸第一支烟”来进行评分,0~3分为低成瘾性,≥4分为高成瘾性[13]。

疫情期间吸烟量及其变化情况 调查疫情期间平均每天吸烟量,同时结合“疫情之前和疫情期间您是否抽烟”和“您的吸烟量有没有因为新冠肺炎疫情而改变”两个问题将吸烟量变化分为3 个类别:吸烟量增加,吸烟量不变和吸烟量减少。

吸烟量变化的原因 在吸烟量减少的人群中,设置7 个选择题询问吸烟量减少的原因:①家里空间太小,不太适合吸烟;②家人反对我在家里吸烟;③疫情使社交机会减少,导致吸烟减少;④家里没有烟了或外出买烟不方便,使吸烟减少;⑤戴口罩吸烟不方便,使吸烟减少;⑥出去吸烟回来必须洗手很麻烦,使吸烟减少;⑦疫情使我重视健康,吸烟减少。

吸烟行为与疫情防控的相关认知 收集调查对象对于4 个疫情相关吸烟认知问题的认识,回答选项设置为非常同意、同意、一般、不同意和非常不同意,分析时将回答分为“同意(包括同意和非常同意)”“反对(包括不同意和非常不同意)”和“态度中立”。4 个问题包括:①吸烟能预防新冠肺炎;②吸烟产生的细微颗粒可能增加病毒的传播;③我吸烟会危害我和家人的肺部健康,对防范疫情不利;④卷烟烟雾有一定杀菌杀毒作用。其中①和④是错误的,②和③是正确的。

质量控制调查问卷设置2 道质量控制题目,同时将问卷结果存在有明显逻辑错误、任何一个质控题目错误或者问卷回答时间小于2 分钟者视为无效答卷。

统计学分析应用SPSS 22.0 进行数据清洗和分析。各数据中的异常值和逻辑错误记录直接剔除。计量资料通过进行描述,计数资料通过率或者比例进行描述,组间差异比较采用χ2检验。在控制相关特征协变量后,采用多因素Logistic 回归分析评估潜在影响因素与吸烟量变化之间的相关性。所有检验均为双侧检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

结果

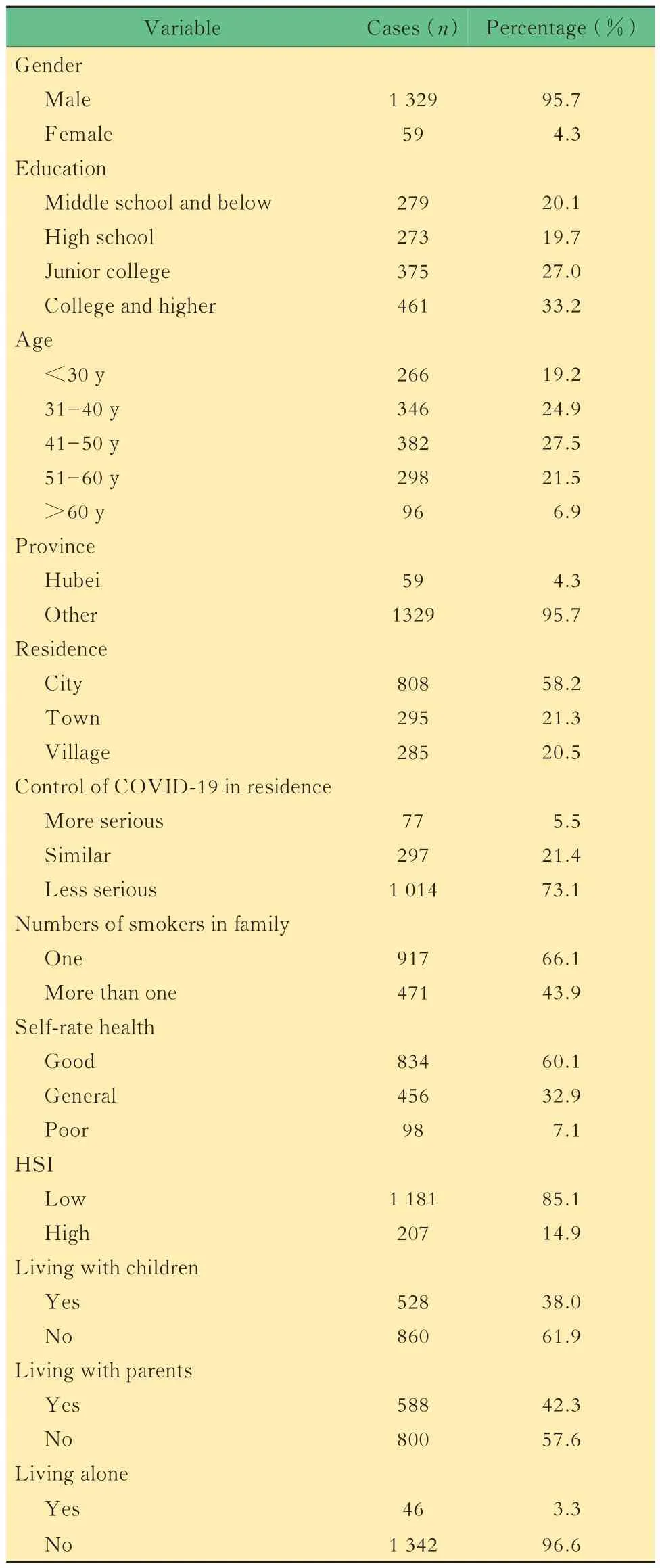

基本情况调查共收到来自于全国31 个省市自治区直辖市和香港特别行政区的1 709 份问卷,其中有效问卷1 388 份(81.2%)。调查对象中男性1 329 人(95.7%),女性59 人(4.3%);年龄范围为18~75 岁,平均(43.91±11.95)岁;文化程度为大学本科及以上人数最多(461 人,占33.2%),其次为大专学历(375 人,占27.0%),20.1%为初中及以下学历,高中学历占19.7%。调查对象中77 人(5.5%)觉得自己居住地疫情较全国其他地方严重,297 人(21.4%)觉得居住地疫情与全国其他地方类似,1 014 人(73.1%)觉得居住地疫情比全国其他地方好一些;家庭成员吸烟情况方面,有917 人(66.1%)表示自己是家里唯一的吸烟者。调查对象的基本情况见表1。

表1 COVID-19 疫情相关吸烟认知调查中调查对象的基本情况Tab 1 The characteristics of participants who participated the cognition survey of the relationship between smoking and COVID-19

疫情期间吸烟量及其变化情况所有调查对象中,1 014 位(73.0%)吸烟者吸烟量不变,107 位(7.7%)吸烟者在疫情期间吸烟量增加,267 位(19.2%)吸烟者吸烟量减少。受疫情影响,吸烟者总体平均每日吸烟量有所减少,由疫情前平均每日(14.22±8.50)支降到(13.47±8.62)支(P<0.001)。吸烟量增加的吸烟者中,每日吸烟量平均增加(3.26±4.67)支;吸烟量减少的吸烟者中,吸烟量平均减少(4.64±7.04)支。

吸烟量变化的原因导致疫情期间吸烟者吸烟量减少的原因中,按选择比例从高到低依次为:家人反对我在家里吸烟(77.24%);疫情使我重视健康,吸烟减少(69.40%);家里空间太小,不太适合吸烟(67.91%);疫情使社交机会减少,导致吸烟减少(63.81%);戴口罩吸烟不方便,使吸烟减少(63.43%);家里没有烟了或外出买烟不方便,使吸烟减少(50.37%);出去吸烟回来必须洗手很麻烦,使吸烟减少(44.03%)。

疫情相关吸烟认知情况4 个认知问题全部正确的有252 人,占18.2%。4 个问题正确率由高到低分别为:③、④、①、②,错误率最高的为“吸烟产生的细微颗粒可能增加病毒的传播”。疫情期间吸烟量变化情况在“吸烟可以预防新冠肺炎”“吸烟产生的细微颗粒可能增加病毒的传播”“卷烟烟雾有一定杀菌杀毒作用”以及“4 个问题综合认知”方面存在统计学差异(P<0.01)。具体认知情况以及认知与吸烟量变化情况之间的卡方检验结果见表2。

表2 吸烟量变化在不同认知水平上的分布Tab 2 The distribution of changes in smoking changing at different cognitive levels[n(%)]

疫情相关吸烟认知与吸烟量如表3 所示,以“吸烟量不变”为参照将疫情期间吸烟量变化情况作为因变量作多因素Logistic 回归分析。除人口学基本信息、烟草成瘾性外,将4 个疫情相关吸烟认知以及总体认知情况分别纳入,构建5 个多分类Logistic 回归模型。

吸烟量增加与吸烟量不变相比,5 个模型均发现对于家中没有未成年子女者,疫情期间吸烟量增多的风险更大(P<0.05)。同意“吸烟可以预防新冠肺炎”者疫情期间吸烟量增加风险是态度中立者的3.28 倍(95%CI:1.69~6.38);同意“卷烟烟雾有一定杀菌杀毒作用”者疫情期间吸烟量增加风险是态度中立者的2.15 倍(95%CI:1.12~4.12)。

吸烟量减少与吸烟量不变相比,5 个模型均发现男性、烟草成瘾性高、未婚独居、家中有其他吸烟者的调查对象疫情期间吸烟量不容易减少。反对

“吸烟可以预防新冠肺炎”者、反对“卷烟烟雾有一定杀菌杀毒作用认知”者和同意“吸烟产生的细微颗粒可能增加病毒的传播”者疫情期间吸烟量减少的可能性分别是态度中立者的1.56 倍(95%CI:1.13~2.15)、1.63 倍(95%CI:1.17~2.26)和1.84 倍(95%CI:1.32~2.57);总体认知至少有一错误者吸烟量不容易减少(OR=0.47,95%CI:0.33~0.66)。

表3 吸烟量变化的多因素Logistic 回归分析Tab 3 Multivariable Logistic regression of smoking changing[OR(95%CI)]

讨论

吸烟者对于部分疫情相关的认知问题存在一定的误区,调查对象4 个认知问题全部正确的仅有252 人,占18.2%。其中,“吸烟产生的细微颗粒可能增加病毒的传播”正确率最低,仅有32.4%,其他3 个认知正确率也低于70%。分析原因可能是:一方面,COVID-19 是一种新发疾病,存在很多未知领域,公众仅靠传统的经验无法辨别信息正误;另一方面,相关错误认知迎合了吸烟者将吸烟行为合理化的心理,从而使吸烟者更容易接受这些信息[14]。单因素χ2检验和多因素Logistic 回归分析结果均显示疫情相关吸烟认知会对吸烟行为产生影响,正确的认知可以促进吸烟量的减少,错误的认知会导致吸烟量的增加。提示我们不仅需要加强吸烟者对于疫情相关吸烟认知的科普和宣传,将吸烟相关知识作为疫情期间健康教育的重点;同时迫切需要提升公众的健康素养,提升公众辨别信息的能力。

疫情期间,调查对象者总体平均每日吸烟量由疫情前(14.22±8.50)支降到(13.47±8.62)支。与2018 年全国成人烟草调查相比,此次调查疫情前和疫情期间吸烟量都较低,可能是由于本研究参与者教育程度相对较高,同时愿意参与调查者本身就属于对健康比较关注的人群。有研究表明经历飓风或者地震等自然灾害后,吸烟者的吸烟量会增加,而已戒烟者的复吸率也会升高[15]。也有研究表明面对压力与应激时,吸烟者对烟草渴求升高,应对戒烟的能力减弱,吸烟量增加[16]。本研究结果中调查对象受疫情影响整体每日平均吸烟量有所下降,此结论与其他重大应激事件对于吸烟量的影响不同。分析原因可能有以下几个方面:首先,根据多因素Logistic 回归分析结果分析,COVID-19 疫情期间关于“吸烟者更容易感染新冠病毒”“吸烟会使新冠肺炎病情加重”等传言的认知可能会对吸烟量有影响,正确的认知会促进吸烟量的减少。其次,调查结果显示,超过40%的调查对象表示家庭因素(家人反对我在家里吸烟、家里空间太小)、社交机会减少、吸烟买烟便利性(戴口罩吸烟不方便、家里没有烟了或外出买烟不方便、出去吸烟回来必须洗手很麻烦)等外部因素是他们吸烟量减少的原因。另外,有69.4% 的调查对象表示疫情使他重视健康,从而吸烟减少。COVID-19 是一种以呼吸道为主要症状的疾病[17],WHO 也曾于5 月11 日发表声明表示吸烟者发展为重症和出现死亡的风险更高[18],这些会引起吸烟者对于自身健康的重视,从而减少吸烟。

疫情期间,吸烟者对于疫情相关吸烟认知存在一定的误区,这些误区可能会影响吸烟行为变化。COVID-19 疫情唤起了人们对于健康,尤其是呼吸系统健康的重视,对于吸烟者来说,是一个可教育的机会。应该利用这个机会对相关误区进行澄清,并着重提升广大吸烟者的健康素养。在戒烟门诊、戒烟热线等戒烟服务中加强戒烟动机干预,将呼吸系统健康和疫情相关吸烟认知作为干预的重点,使公众在防范疫情的同时,加强对吸烟危害的认识。

本研究的不足之处有:属于横断面研究,不能直接得出因果关系;研究采用方便抽样法开展线上调查,可能会导致调查对象偏向于善于使用网络的高学历人群;研究涉及疫情之前的吸烟量情况,可能因回忆而导致信息偏移。