新时代我国世界一流大学建设目标、问题与策略研究

乔增伟,李锦春

(常州大学,江苏 常州 213164)

党的十九大报告指出要加快我国一流大学的建设,实现高等教育内涵式发展。2015年《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》的正式发布,标志着我国“双一流”建设大幕的正式开启;2017年教育部等多部门联合下发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施方案(暂行)》,明确了我国“双一流”高校建设的总体目标、遴选程序和建设方式,有42所高校正式进入我国世界一流大学建设行列;为持续推进“双一流”建设,2018年教育部等印发了《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》,针对当前“双一流”建设过程中存在的普遍、共性问题,进一步明确建设高校的主体责任和主要任务。[1]“双一流”建设的内涵指向明确,就是要在未来若干年内扶持一批高水平大学和学科进入世界前列,使我国高等教育整体实现从规模到质量的转变,高等教育实现从模仿到引领的角色转换。“双一流”语境下的一流大学是新时代我国一流大学建设的“先行者”“主力军”和“国家队”,其建设成效对“双一流”乃至整个中国高等教育都有举足轻重的意义。当前,“双一流”建设即将进入“中期大考”,各高校建设成效如何,距离建设目标达成度如何,未来一流大学的发展趋势等都是引人瞩目的问题。

一、我国一流大学建设方案分析与研究

(一)一流大学建设目标指向“世界一流”。

2017年9月,国家正式公布了进入“双一流”建设高校的名单,42所世界一流大学建设高校随后完成了各自的“双一流”建设方案。这些建设方案的相继出台与实施,标志着我国一流大学建设进入新阶段。

从42所一流大学建设高校公布的建设方案来看,一流大学建设目标较为明确,都指向了“世界一流”,建设规划大都选择了“三步走”战略,建设目标分为近期目标、中期目标、远期目标;时间节点也基本确定为:2020年实现或基本实现近期目标,2035年实现中期目标,2050年前后实现远期目标。由于42所高校建设基础事实上存在较大的差异,于是各高校基于自身的办学理念、办学定位和国际国内对标的情况,提出了一流大学分阶段建设目标。通过分析42所高校的建设方案,依据各高校的建设目标,可将其分为5个方阵,如表1。

表1所展示的各方阵情况,基本反映了现阶段我国一流大学建设高校的基本格局。“双一流”建设中,一流大学的建设目标是建设的初心和使命,是体现一流大学建设成效的核心内容。42所一流大学建设高校虽然都能够依据自身的客观情况,提出各发展阶段的建设目标,但个别高校的建设方案显示,存在建设目标层次定位模糊、建设目标不切实际、盲目拔高的情况,而建设目标的错位,将对一流大学建设结果产生深远影响。

(二)一流大学建设任务内容丰富。

受国家层面的“双一流”战略部署以及地方政府的政策影响,42所高校均拟订了任务内容丰富的建设方案,主要包含:人才培养、师资队伍、科学研究、文化传承、社会服务、国际交流等。每项建设任务的具体措施大同小异:一流人才培养方面主要是从加强思想政治教育、深化教育教学改革、完善创新创业教育、优化人才培养模式、改革教育教学体系、建立健全人才培养质量保障体系等方面来落地。一流师资队伍建设则包含了师德师风建设、引进培育一流人才、校内人事制度改革等措施。科学研究方面则强调了要加强前沿基础研究、支持原始创新、瞄准国家重大战略需求、建设科研创新团队、打造高层次科研平台、推进辅助政府决策能力建设等措施。文化传承则主要围绕建设大学文化品牌、继承与弘扬优秀传统文化等措施。社会服务是指以完善体制机制提升服务能力、深化校地产学研合作、促进成果转化、加强知识产权建设等。国际合作交流方面一般包括扩大国际合作范围、建设国际合作平台、扩大境外留学生招生以及推动师生境外访学等。

(三)一流大学建设以建设一流学科为引领。

各高校学科建设规划基本体现了以学科建设为基础的“双一流”建设内涵要求。42所一流建设高校在建设目标中均浓墨重彩地规划了一流学科的建设,体现了各高校学科建设的思路和策略,并明确建设目标。如清华大学提出要重点建设20个学科群、8个学科,通过学科群与学科建设,充分发挥优势学科的带动引领作用,全面提升学校的办学水平和综合竞争力。北京大学的建设方案则明确提出了“30+6+2”的学科建设布局,到2020年,计划重点建设30个优势学科;到2030年,要重点建设6个综合交叉学科群;面向未来,计划布局2个前沿交叉学科领域,以此带动学校学科整体的结构优化,培育新的学科增长点,使学科布局更加科学、合理。复旦大学则计划建设27个一流学科,形成五大学科门类协调发展的整体建设格局,以高水平学科建设带动一流大学建设等。从建设方案看,一流大学建设高校均较好地把握了“双一流”建设内涵,坚持以学科建设为龙头,以一流学科建设引领、带动、提升一流大学整体发展,提升综合竞争力。

表1 42所一流建设高校方阵分布表

二、我国一流大学建设进展与趋势

我国一流大学的建设目标直指“世界一流”,42所一流大学建设高校无一例外地都把最终目标设定为建成世界一流大学或顶尖大学。何谓世界一流大学,国内不少学者对此有所阐述。田健荣教授认为,“世界一流大学首先要有一流的办学理念。其次要有若干大师。最后毕业生的总体水平和社会影响较高。而其时代内涵是:必须有中国特色。”[2](p146-149)王战军教授等则从哲学、时间、现实三个角度出发,得出结论:新时代一流大学应是能够培养一流人才、产出一流成果、促进社会发展、引领文化方向、参与全球治理的大学。[3](p1-7)这些研究虽然为理解世界一流大学的内涵有所启示,但却没有正面回应我国高校离世界一流大学还有多远的现实问题。这使得我们在研究中需要借助世界大学排行榜来了解我国高校在世界大学中的位次,因为世界著名学术评价机构的评价指标体系在一定程度上反映了一流大学与一流学科的本质特征,从统计学意义上揭示了指标体系所反映的国际共识,对中国推进世界一流大学和一流学科建设具有重要的参考价值。[4](p51-56)

(一)世界大学排行榜。

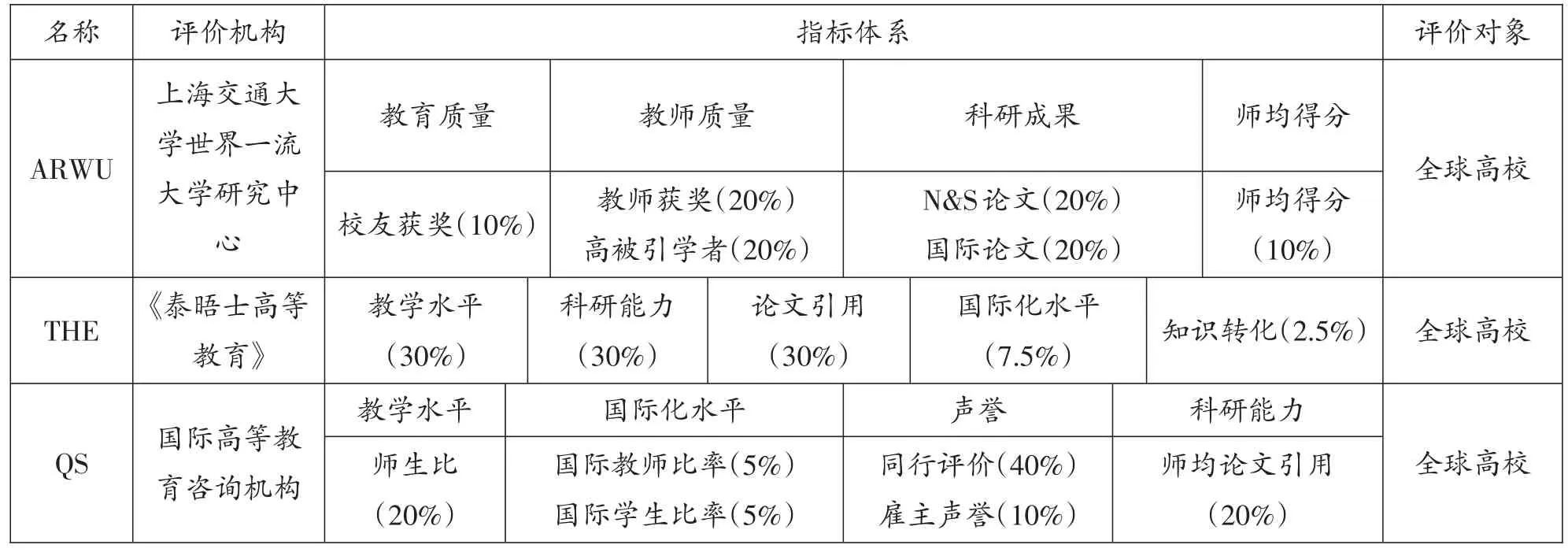

世界大学的排行榜有很多。据不完全统计,对全球大学进行排名的世界大学排行榜超过10个。[5](p75-85)为了使问题说明更具普遍性、可比性和权威性,本文选取了影响力、认可度较高,指标体系相对完整和稳定的三大全球大学排行榜:上海软科世界大学排行榜(Academic Ranking of World Universities,ARWU)、《泰晤士高等教育》世界大学排行榜(Times Higher Education World University Rankings,THE)、国际高等教育咨询机构世界大学排行榜(Quacquarelli Symonds World University Rankings,QS)。

从表2反映的三大世界排行榜的指标体系可以看出,指标体系的设计侧重虽有所不同,但均体现了世界一流大学所具有的公认的共同特征:一流的教学水平(人才培养水平),具体可以通过校友获奖、教师水平、师生比、雇主声誉等进行衡量;一流的科研水平,通过科研声誉、科研能力、科研奖励情况、科研经费等具体指标予以评价;一流的服务社会的能力,可通过知识转化、校友声誉等指标进行对比;一流的国际化水平,可通过国际教师、学术比率、国际声誉等指标进行衡量。这也与大学人才培养、科学研究、社会服务的三大基本职能相吻合,这些指标可以较为全面地评价一所大学,而世界一流大学一定是高度国际化的,具有世界范围影响力的,所以国际化水平的指标也是不可缺少的。

(二)我国一流大学建设高校在世界大学排行榜的情况。

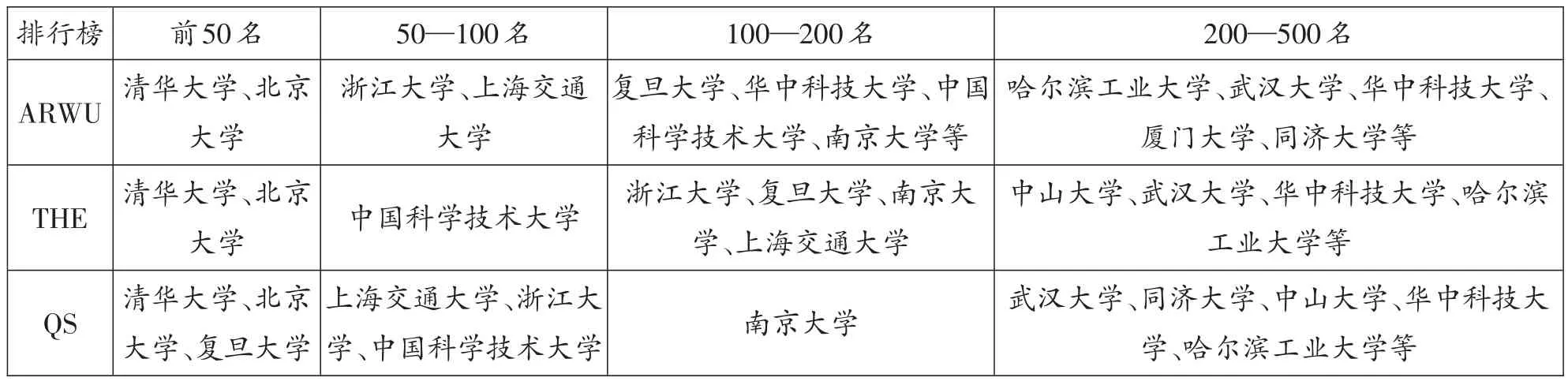

42所一流大学建设高校的建设成效如何、在世界大学中到底处于何种位置,中国一流大学离世界一流大学有多远,是人们关注的焦点。三大世界大学排行榜反映了我国一流大学建设高校在世界大学中的具体位次和相对位置。从2019年的排行榜可以发现,清华大学、北京大学在三大榜中都进入了前50名;上海交通大学、浙江大学等知名高校在三大榜中都进入了前200名;武汉大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学等高校在三大榜中都进入了前500名。(见表3)可以说,新时代我国建设世界一流大学的“集团化效应”已经初步显现。

表2 三大世界排行榜指标体系

(三)世界大学排行榜揭示了中国一流大学的建设进展。

关于全球大学的分层和生态位次,已有学者做过相关论述。冯用军等认为全球前10名为世界顶尖大学,11—30名为世界一流大学,31—50名为世界高水平大学,51—100名为世界著名大学,101—200名为世界知名大学。[6](p20-26)根据我国42所一流大学建设高校建设规划的时间节点,表1中的第一方阵、第二方阵高校近期目标也即2020年左右将进入或接近进入世界一流大学。为了对标一流大学建设高校“三步走”战略规划,有必要进行归一化处理,明确世界一流大学、世界一流大学前列和世界顶尖大学的位次和定位。考虑到三大榜均有1000所左右的高校进入榜单,上榜的高校都具有较高的学术水平,并且在世界或本地区具有一定影响,笔者参考教育部第四轮学科评估的分档标准,将这些高水平高校中进入前10%,也就是前100名的大学,界定为世界一流大学;将位于前2%—10%即排名21—50名的高校界定为世界一流大学前列;将前2%即排名前20名的高校称为顶尖大学。根据上述设定,综合三大排行榜的排名情况可以得出如下结论:第一方阵的清华大学、北京大学已经建成世界一流大学,稳步进入世界一流大学前列,顺利完成近期目标;第二方阵中的浙江大学、上海交通大学等高校也已跻身或基本跻身世界一流大学行列,基本完成建设目标,而哈尔滨工业大学等高校离世界一流大学还有差距,需要加快建设步伐;第三方阵中以华中科技大学、武汉大学等为代表的高校发展态势良好,正稳步迈向世界一流大学,成为新一批冲击世界一流大学的中坚力量;第四方阵和第五方阵中的高校分化差异明显,有的高校已经接近进入世界一流大学,而有的高校还没有进入世界大学排名的榜单中。根据2019年的数据,ARWU排行榜中,有40所高校进入前900名,2所高校未上榜;THE排名中,共计有35所高校进入前1000名,7所高校未上榜;而QS排行榜中则只有33所高校进入了前1000名。由此可见,要建设世界一流大学,相当一部分高校还有很长的路要走,建设形势较为严峻。

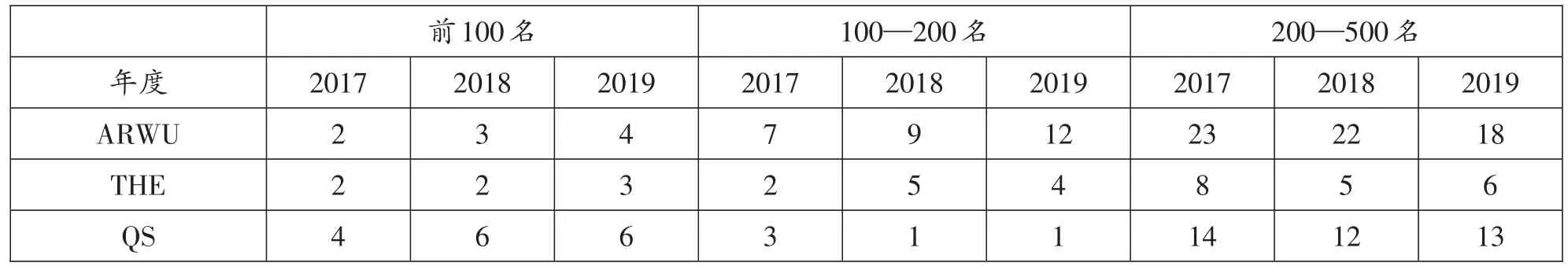

从表4可知,2017—2019年,42所一流大学建设高校进入排行榜前500名的数量增加不多,在个别排行榜中甚至有所下降。ARWU排行榜中2017年进入前500名的高校有32所,到2019年增加到了34所;THE排名中进入前500名的高校由12所增加到了13所;QS排行榜中则从21所减少到了20所。三年间,三大榜中进入前100名的高校数基本呈上升趋势,但是增加缓慢,排名100—200名高校的数量则有所下降,这反映出目前42所高校达到或接近世界一流大学水平的高校数量仍然较少,建设一流大学仍是征途漫漫。教育部等曾明确要求:“到2030年,更多的大学和学科进入世界一流行列,高等教育整体实力显著提升”。[7]为了实现“双一流”建设的宏伟蓝图,在世界高等教育领域争取更多的话语权和影响力,必须以有效的策略应对挑战,积极推进一流大学建设。

三、我国一流大学建设高校与世界一流大学对比分析

(一)我国一流大学建设高校高端人才培养缺失情况明显。

表3 部分一流大学建设高校在2019年三大世界大学排行榜中的情况

表4 2017—2019年42所高校进入三大排行榜前500名高校数统计

表5 2017—2019年我国一流大学建设高校与世界百强高校人才培养平均得分情况

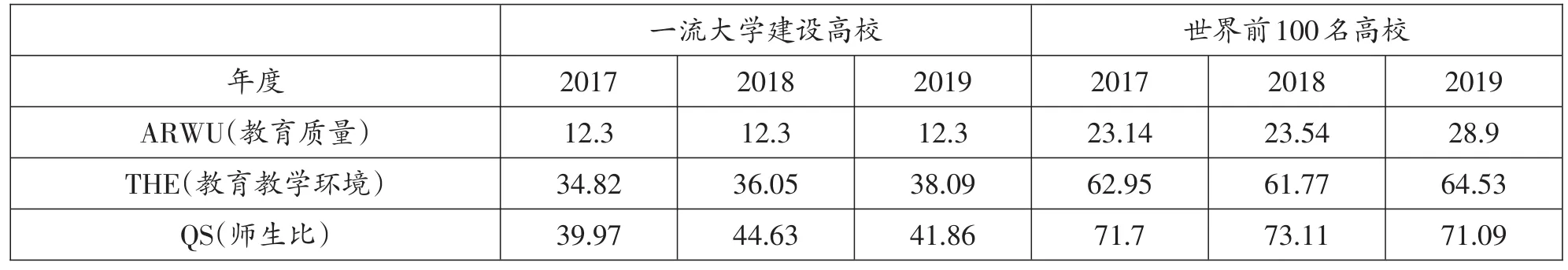

育人既是大学功能的历史起点,也是逻辑基础,更是大学之为大学的根本原因。[8](p111-122)人才培养是高校最基本的职能,是高校立身之本,是高等教育的核心任务。ARWU排行榜中人才培养的指标强调校友获奖(获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数)。在2017—2019年,42所一流大学建设高校中,只有清华大学、北京大学、北京师范大学有得分,其他39所高校得分均为零。三所有得分的高校在三年内的平均分是12.3、12.3、12.3,对比同期世界前100名的一流大学三年内的平均分23.14、23.54、28.9有着较大的差距,这说明我国一流大学建设高校与世界一流大学在高端人才培养方面差距明显;2017—2019年THE排行榜中,我国上榜的一流大学建设高校在体现人才培养能力的教育教学环境指标上的平均得分是34.82、36.05、38.09,而同期世界前100名高校在该项指标上的得分是62.95、61.77、64.53;QS排行榜师生比指标中,我国一流大学建设高校平均得分为39.97、44.63、41.86,世界前100名高校平均得分为71.7、73.11、71.09。(见表5)在衡量人才培养能力和教学水平时,QS排名只有师生比这一指标,QS认为师生比虽然简单,但体现了对教师在人才培养中地位的重视;THE则较为复杂和全面,其认为师生比只能作为衡量教学质量的简单指标,并不能完全反映质量,因此还需从教学声誉、师均机构收入、博士/学士学位比等多个指标进行综合评价。[9](p152)无论是THE排名还是QS排名,我国一流大学建设高校的平均得分都只有世界百强高校的50%~60%,这侧面反映了人才培养质量不容乐观,人才培养投入需进一步加强。

(二)我国一流大学建设高校科研质量有待提高。

ARWU排行榜体现高校科学研究水平的指标由在《自然》(Nature)和《科学》(Science)上发表论文数(简称“N&S论文”),科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数(简称“国际论文”)两个指标组成。《自然》和《科学》是国际公认的顶尖期刊,N&S论文代表了高校科研创新的高端成果。由表6可知,2017—2019年我国一流大学建设高校N&S论文指标平均得分分别为8.99、9.32、10.2,同期世界前100名高校的平均得分为32.11、31.93、31.89。我国高校的该项指标平均得分虽然逐年提高,但是目前仍然不到世界百强高校的1/3,由此可见,我国高校在高端成果产出能力上距离世界一流大学还有较大距离。在代表科研总量的国际论文指标中,我国高校三年的平均得分分别为47.32、50.65、53.75,同期世界百强高校为 55.48、57.43、58.86。不难看出,我国高校科研成果总量不断提高,已经接近世界百强水平。THE排名通过科研能力和论文引用两个指标来衡量高校科研水平。科研能力涵盖了科研声誉、科研收入和科研产出等指标,论文引用在一定程度上反映了科研质量。如表6所示,2017—2019年我国一流大学建设高校科研能力的平均得分分别是30.12、33.81、33.9,同期THE排名中的百强高校平均得分为68.86、69.52、69.16,平均得分不足后者的 50%。2017、2018年论文引用的平均得分为35.1、38.7,仅为世界百强高校的40%左右;2019年论文引用平均得分为45.91分,超过世界百强高校平均得分89.92分的50%,表明我国一流大学建设高校的科研质量在快速提升。QS排行榜使用师均引用指标来评价高校的科研能力,平均得分见表6。总体而言,我国一流大学建设高校与QS百强高校差距较为明显,科研质量有待提高。

表6 2017—2019年我国一流大学建设高校与世界百强高校科学研究平均得分情况

表7 2017—2019年我国一流大学建设高校与世界百强高校国际化平均得分情况

(三)我国一流大学建设高校国际化水平偏低。

国际化是世界一流大学的重要特征,世界一流大学必然拥有世界级的声誉,是世界各国学术精英汇聚之地。在高等教育全球化的今天,提升国际化水平是时代赋予我国一流大学建设高校的历史使命,也是建成世界一流大学的必由之路。THE和QS两大排行榜都关注了高校的国际化情况。THE排名包含国际教师、学生比例,国际合作论文比例三项指标,三项指标合计权重为7.5%。如表7所示,从THE排行榜我国一流大学建设高校得分情况看,我国高校平均得分逐年上升,这表明我国高校国际化水平不断提升,国际影响力不断扩大,但是平均得分与世界百强高校差距较大,国际化水平仍然需要进一步提高。QS排名使用国际学生比例和国际教师比例两项,两项指标权重各为5%,从我国高校平均得分与世界百强高校对比看,我国高校在国际教师比例得分中与世界百强高校差距较小,但是在国际学生比例得分中差距较大。

四、新时代我国建设世界一流大学的建议

(一)培养高端人才是一流大学的首要任务。

我国一流大学建设高校在高端人才培养、教育教学环境、人才培养声誉等方面与世界一流大学的差距较大。因此,必须坚持以立德树人为根本,进一步提升人才培养能力和质量,培育高端人才。首先,人才培养要与世界一流学科建设有机结合,以一流学科为平台,不仅要提高师生比,更要吸引学术大师,汇聚一流师资队伍,打造优秀的科研创新团队。其次,构建卓有成效的人才培养体系,发挥一流学科建设中学科的优势,构建学科、专业、课程一体化的育人体系,深化改革培养模式,构建通识教育与多元化选择的培养体系。尝试通过建立交叉学科人才培养体系,实施跨学科人才培养,最大限度激发学生的活力和创造力。再次,一流大学的人才培养要与国家的战略需求紧密结合,这既是国家战略对一流大学建设的要求和期许,更是一流大学人才培养的任务。通过服务国家战略需求,解决重大问题,不仅能产出重大成果,而且能培养学生的科研能力和实践能力,激发他们的学习热情。一流人才培养离不开良好的人文生态环境,大学承载着文化传承创新的责任,将人才培养的全过程与文化传承有机结合,能帮助学生成为既具有国际视野又厚植中华大地的一流人才。

(二)一流的研究成果是一流大学的重要特征。

世界一流大学无一例外都是研究型大学。到目前为止,全球共有400余名大学教师获得过诺贝尔奖,基本上都来自世界一流大学。[10]三部委印发的“双一流”指导意见中也明确要求,“提升科学研究水平,突出一流科研对一流大学的支撑作用”。因此建设世界一流大学就必须有高水平的科研,产出具有世界影响力的科研成果,一流成果是一流大学的重要特征和体现。纵观三大排行榜,其科研评价的指标重在高端论文、论文数量及论文引用次数,兼顾科研声誉、科研收入等指标,而我国一流大学建设对科研工作内涵的要求则更深刻、更丰富。一流大学建设高校的科学研究应树立正确的科研导向,重指标但更重质量和实际贡献,不拘泥于论文数量,追求卓越。学校科研工作首先以服务国家重大需求为己任,以重大需求、重大任务、重大项目为牵引,在服务中提升科研水平,产出重大成果;其次,抢抓“双一流”建设机遇,加大对优势特色新兴交叉学科资源的投入力度,建设一批高水平学科、科研平台,建设优质资源,以平台为依托提升科研和服务能力,加快一流成果产生;再者,要推进科研机构间的合作、高校与地方的合作、高校与企事业单位的合作,协同创新,加快科研成果的转化与落地,形成产业链,积极服务国家和地方建设。

(三)一流的国际声誉是一流大学建设的内在要求。

一流的大学必然有一流的国际声誉,国际化是建设一流大学的内在要求。进一步推进国际化要求高校以更高的国际视野,“海纳百川”的广阔胸襟,更加包容、多元的学术文化吸引世界各国的优秀学者,汇天下英才为我所用;同时积极采取有效措施,如扩大招生宣传力度、招生范围,提供良好的学习、生活条件,优化国际留学生培养方案等增加国际生在校学习规模,让这些留学生成为中华文化传播的桥梁,国际学术交流的纽带,中国高等教育的名片;各高校也应不断改进创新国际交流模式,提升国际间合作的深度、广度和力度,有效利用各类学科、科研平台,积极与国际先进高校和研究机构开展合作,发挥自身优势寻找合作的有效契合点,提高合作水平,通过合作提升科研水平和学术影响力。积极利用访问学者、国际各类人才计划,建立与国外高水平学者间的联系,扩大学术交流的规模和层次;在国际间合作中积极寻找、善于发现新的合作增长点,保持合作的深度、广度和连续性,如美国新墨西哥大学与华东理工大学、西安工程大学等高校原本在畜牧、化工等方面展开合作,随着合作的深入,双方又在传统中医药、中草药等领域展开新的合作,开启了中美双方在医学领域内针对传统草药的科研合作契机。[11](p40-42)

(四)一流大学的建设必须走自主发展之路。

各个国家的大学基于各自的国情都有各自的特点,世界一流大学建设不能唯排名,不能照搬排行榜指标。部分高校完全以“指标为纲”是舍本逐末的短视行为,注定只能做跟跑者而永远无法成为领跑者。建设真正的一流大学,必须探索走出符合自身发展规律的发展之路。世界一流大学建设作为我国新时代高等教育的国家战略,必须坚持我国一流大学建设的核心是“中国特色、世界一流”。习近平总书记曾指出:“越是民族的就越是世界的。世界上不会有第二个哈佛、牛津、斯坦福、麻省理工、剑桥,但会有第一个北大、清华、浙大、复旦、南大等中国著名学府。”[12]《现代大学论》序言中指出:“不同的国家有不同的大学……大学是民族灵魂的反映,期望大学只适应一种单一的模式是很荒谬的。”[13](p2)不同国家的大学由于有着不同的发展历史,不同发展阶段,不同的文化传承和不同的社会形态,其发展的道路必然是不同的。这就要求新时代中国高等教育要走符合中国特色的发展之路,新时代一流大学建设作为国家的重大战略决策,必须植根中华大地,彰显“中国特色”。

首先,中国特色是国家赋予一流大学建设高校的神圣使命。一流大学的建设要呼应“两个一百年”目标,它承载了国家和民族的殷切期望。当今世界正处于百年未有之大变局,国家间的竞争日趋激烈,世界一流大学建设需要关注大学排行榜中的量化指标,提高排行榜中的排名,争取早日进入世界前100名甚至更前的位次,成为数据层面的“世界一流”,但是更重要的是回应国家关切和国家重大战略需求,培养国家需要的高层次人才,传承中华优秀传统文化,建设国家需要、中国特色的一流大学,与国家战略和民族复兴同向同行。

其次,中国特色是我国一流大学建设高校发展的动力源泉。当前中国进入新时代,“一带一路”、智能制造、大数据、互联网+等重大战略需求为一流大学的建设提供了巨大的发展空间。以史为鉴,我国一流大学建设高校应志存高远,勇于担当,积极落实创新驱动国家战略,主动对接服务国家重大战略需求,在服务需求的实践中创新发展理念,构建符合新时代发展的体制机制,优化布局学科、专业结构,提高人才培养和科学研究的水平,实现发展、进步、跨越,逐步成为世界高等教育中的强者,助力我国高等教育强国建设,实现建设世界一流大学的初心。

再者,中国特色是我国一流大学建设高校必然的战略选择。42所一流大学建设高校由于历史、定位、地域、底蕴等原因建设基础差异较大,这些客观情况决定了我国建设世界一流大学不可能照搬西方国家一流大学的成功经验,而应在借鉴成功经验的基础上走中国特色的自主发展之路,这是必然的战略选择。从顶层设计层面要整体推进,分类支持,共同进步,整体推动高等教育向前发展。高校应根据自身特点,确定个性化发展路径,充分发挥自身的特色和优势,走差异化发展之路,努力建成人民心目中的“一流大学”,实现从被动“跟跑”到主动“领跑”的转变,增强我国高校在世界高等教育领域中的话语权和影响力,提升国家的核心竞争力和国际竞争力。