晚清鄂南茶区绅商考索

李灵玢

(湖北大学 历史文化学院,湖北 武汉 430062)

“绅为一邑之望,士为四民之首”。[1](p8)传统中国社会中,士绅阶层借由科举制度获取“功名”而享有政治、经济与文化诸般特权,他们和官僚系统相辅相成、彼此依持,维系着基层社会的秩序,构成“全部封建统治的基础”。然自19世纪中叶以来,如法国学者贝热尔(Marie Claire Bergère)所指出的,中国出现了一种绅商合流的历史倾向,[2](p295)士绅阶层逐渐发生分化和转型,与以往位于“士农工商”之末的“商”对流与融合,形成了晚清独特的“绅商”阶层。①费正清也特别提及近代中国的“绅商阶层”。见费正清主编:《剑桥中国晚清史(下)》,北京:中国社会科学出版社1985年版,第620页。这一新阶层的独特身份和历史命运,随着改革开放后中国社会史研究的勃兴,也引起了不少国内学者的兴趣,然而随着研究和讨论的展开,学界迫切感到有关绅商的问题需结合其所处区域社会的特点加以考察,才可以进一步丰富、深入和精细化。

本文所关注的鄂南茶区,是指以蒲圻县(今赤壁市)羊楼洞镇为中心,囊括湖北南部咸宁、崇阳、通城、嘉鱼、通山和湖南临湘等地的连片产茶区域。鄂南茶区自清代中期起成为著名的外贸及边贸茶产地及“万里茶道”的新起点。1861年汉口开埠之后的对英茶贸,更大大改变了该区域过往以农业为主体的传统乡村经济。商业的气息混杂着沁脾的茶香,一起渗入到茶区经济生活的每个角落,社会结构与政治生态也随之发生了深刻的改变。本文尝试藉传世文献以及地方志、族谱、契约、竹枝词等民间文献资料,对这片传统农业区域社会的这种改变及绅商的产生,作相对深入的多个案考察。

一、乡绅

一般认为,乡绅是旧时乡村中有功名身份的人。他们作为传统社会文化的价值代表,“有一派绅士风度来表明他们的身份——长袍,长指甲,能诗善赋,有欣赏艺术的闲情逸致,彬彬有礼。”[3](p17)但实际上,所谓乡绅也因地域不同而各有特点。嘉道间诗人戴玉华在他描写乡风民俗的诗中,就曾用揶揄的口吻描述他眼中的鄂南蒲圻县域乡绅:“短袍齐袖是乡绅,贡监军功顶戴新。谒见连名书片纸,坐谈开口道家贫。”[4](p264)诗中所描绘的为了节省布料所制的齐袖短袍、不合规范的名刺书写方式、在言谈中不合时宜和礼仪的哭穷等等,在诗人眼中都是粗鄙不堪的。在这首诗自注中,戴氏这样写道:“邑无科甲,贡监军功即是乡绅,都雅者少,粗俗者多。惟不轻入官衙,淳朴之风有足取焉。”十分准确地描述了嘉道时期蒲圻一带乡绅的构成及特点。

所谓“邑无科甲”,是说因地方文化落后,无经科考正途考中生员以上功名的士人,而“科举制度,不仅是进入绅士阶层最重要的入口,而且是政府控制绅士的工具”。[5](p10)缺少经由科考取得功名的士人,最能说明地方文化落后。所谓“贡监”,即贡生和监生。他们虽然也都算取得了功名,但多因捐纳钱谷获得。包括蒲圻在内的鄂南地区,属于鄂湘赣三省交界的边地,“群峰岞峨,众壑奔流”,[6]当时文化落后、经济不发达,能够花费百十两银子捐个贡生或者监生功名,已经属于地方相当有财力的殷实大户。既捐有功名,便可簇新顶戴,然行事未脱乡间田主的粗鄙,依然缺少都雅斯文之气。

戴诗注中所谓“军功”,为武科功名。明代鄂南地区即有屯垦,人员隶属军籍。他们在此成家立业,所开垦(或安置)的土地称为“屯田”,世代属其名下,按田亩纳粮且摊丁从事漕运,被称为“漕运弁丁”。到了清代,这些弁丁身份及义务仍旧,只是正式称谓由弁丁改称漕运旗丁,而民间通常称之为“军户”。鄂南羊楼洞镇旧有黄姓、饶姓大族即属军籍,当地族谱有黄家因屯田纳粮表现出众而受朝廷嘉奖的记载,如黄锡鞶,“先世军籍,荣持漕节。尊人以公父晓庵先生运粮有功,敕授承信校尉,加云骑尉衔”。再如黄煌基,“惧子孙疲于漕务,倡置公田,预备造费,每届出纳,公必亲为经理,虽严寒甚暑无间……邑令孙公闻其名,重其品,以盛德举诸朝,恩赐七品顶戴”。[7]可见作为军户的黄氏一族因对朝廷贡献而获班爵位顶戴,由此亦加入所谓“军功”乡绅之列。

戴诗注中唯有一处对蒲圻乡绅的褒扬之语,谓其“惟不轻入官衙,淳朴之风有足取焉”。戴氏所称扬的地方淳朴之风,当亦地方乡绅的主观追求,但客观上民间社会纷争和冲突却实际存在。能够解决纷争而又“不入公门”的原因,则是在官府之外,另外存在解决纠纷的机制。这种机制在鄂南边陲乡镇,正是乡绅本身。羊楼洞《雷氏宗谱》中记载有关一桩案例的字据,很具有典型性,兹引述如下:

启阳祖白骡畈山田字据

立字人:龚奇才。今因蒲邑雷,为上完林公子孙。自先祖启阳公于康熙五年卜葬崇邑白骡畈,雷姓临造房屋二重亦连数间,视产四石余斗。房屋田产招与龚奇才、任魁、廷高、廷拔叔侄等先祖居住,田佃龚栽种,后古至今并无顶召。今有龚奇才,伊言尔叔父龚尚太、次元,将房屋私顶与才名下居住,讵雷知觉,察访情弊,住奇才昧良激雷,当投鸣,地邻绅耆理斥,才自知情亏,愿服理寝事,自后再不妄为。如敢仍踏前辙,屋听雷人另招,田听另佃,有龚子孙叔侄等不得执阻。恐口无凭,立此字付雷,永远为据。

凭中:周鼎新、胡先荣、聂圣谟、聂训书

光绪二年九月初十日[8]

一起已经激化的冲突,原本要闹到官府,而由地邻乡绅主持公道,最终立字化解。在旧时乡间,乡绅在纠纷冲突发生时居间断案,判别是非,提出解决方案,将大量纷争就地处理,才使得多数诉讼得以平息在官府之外。所谓不轻入官衙,除了主观上存在愿望之外,客观上是由于在乡间有一个乡民认同的以乡绅居间调处的解决机制。不轻入官衙,是戴玉华写诗时看到的现象,而乡绅调处,才真正是形成这种“淳朴之风”的原因。正如王先明所言“绅士并不像官员那样拥有钦命的权力,却拥有基层社会赋予的‘天然’权威”。[9](p768)这是因为在皇权体制下,“盖官有更替,不如绅士之居处常亲。官有隔阂,不如绅士之见闻切近”。[10](p423)乡绅,实际上是旧时乡村的管理者和统治者。

二、土商

深入旧时族谱中探寻,可以发现鄂南地区其实很早就有经商的传统。例如蒲圻游氏族谱记载的清代商人游天岚,其父因“家素贫,事畜惟艰”,[11]早年即外出经商:“远托异域,辛苦拮据,冀有丰阜之日。奈何事与愿违,不久而客死于谷城。”[11]噩耗传来,一家人“摇摇无依,哀音楚楚”。而此时游天岚表现出坚毅的品质,踏着父亲经商的足迹,下长江、走四川,“孤露单寒,贸易营度,渐即亨途”,使家境渐为改观,“田园渐拓,栋宇维新,世业隆隆,庶几光前而裕后”。[12]游天岚死于雍正九年(1731年),他与其父的主要经商时间,是在康熙、雍正时期。游天岚继承并在四川经营的生意,从传记“年十五,佐王父于西蜀,往返蚕业,家居日少”的记载看,应当主要为蚕丝业。成都在清朝初年为蚕丝业主要生产及贸易中心,理所当然留下了鄂南业丝商人较多的足迹,不少人在家乡蒲圻已有结发妻子并生有儿子,在成都又纳妾安家,另生有儿子。嘉庆时的贡生周顺倜在其《莼川竹枝词》之三中就曾将这种情况当作一种相当普遍的现象加以记述:“六水三山却少田,生涯强半在西川。锦官城里花如许,知误春闺几少年。”[13]这当是早年鄂南商人贸易四川的写实。诗中“春闺”,既指良人外出经商而留居在家的蜀妾,当更是指长期不见夫君之面留在蒲圻家乡侍奉高堂育养子女的结发妻子。

天然气分布式能源,是指利用天然气为燃料,通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用,综合能源利用效率达到70%以上,并在负荷中心就近实现能源供应及现代能源供应方式,是天然气高效利用的重要方式。冷热电三联供是利用燃气轮机或燃气内燃机燃烧洁净的天然气发电,对作功后的余热进一步回收,用来制冷、供热和生活热水,就近供应。其特点为将能源系统以小规模(数千瓦至50MW)、模块化、分散式的方式布置在用户附近;可独立地输出冷、热、电三种形式的能源,天然气利用率高,大气污染物排放少,是一种高效的能源综合利用方式;电原则上以自用为主,并网的目的是调峰和应急[1]。

居住于蒲圻羊楼洞和崇阳白骡畈的大族雷氏亦有类似经营蚕丝的经历。例如雷夏昂,其父亲雷开英早年“习举子业,不利,走荆襄、古随诸名胜。所至所接,咸谓清介廉直”。[14]雷夏昂原先业儒,继父业从商之后,曾写下一副对联记述其弃儒从商云:“崇实黜华,不顾风云月露;敛才就法,直寻茧丝牛毛。”[15]说明其弃儒之后,乃从事“茧丝”生意。再如土商雷国泰,“遂弃举业,贸滇蜀诸省,家渐日丰”。[16]雷易安,“贸易西蜀,备尝艰难”。[17]雷伯宣,“始则远历川陕,后则贸易近地,备尝艰苦”。[18]这类早期商人十分典型的如雷兆桄,“以名场屡屈之故,遂废举子业,从事货殖。尝客信陵,信陵富人苏廷烹重公之为人,与结陈朱之好”。[19]雷兆桄家有妻子,其家传记载,他去世之后,其次子雷琢曾千里奔丧,而雷兆桄却另在信陵富家娶妻。与之相类的还有雷伦之父:“其尊人贸蜀时,兄(指雷伦)仅岁余。……闻父卒于蜀,徒步数千里,迎柩归葬。”[16]雷伦徒步迎父亲灵柩归葬之时,其父离家贸易于四川已至少十多年未归。雷伦、雷兆桄们的经历,亦皆属于前述游氏商人的模式——父亲都在家乡蒲圻有结发妻子和儿子们,又在外地纳妾安家,另生有儿子。父辈们业商,皆可成为“生涯强半在西川”之现实注脚。

然而鄂南茶区的商贸核心还是业茶。这是因为土商过去业丝,依凭西川,所得有限,且略为成功,即安家于蜀地,家乡地方得利不多。而业茶所得收益,远不止倍蓰于业丝。鄂南一带业茶的中心乃在蒲圻羊楼洞镇,据《蒲圻乡土志》记载,“茶为出口大宗,蒲邑四乡皆产之。而种植较盛、获利颇多者惟南乡,以其近羊楼洞茶市也”。[20](p64)这是因为与附近同为茶产地的临湘、崇阳相比,羊楼洞出产的茶叶最优,“正货出羊楼洞,次货出羊楼司、柏墩,下货出聂市,即在以上四地制造。洋商制砖地在汉口。附说本国惟上开四地出产茶砖,砖面皆印有‘洞庄’二字,故蒙俄人只知有羊楼洞,不知其他三市也”。[20](p90)鄂南茶区的土商们自然不会坐视家门口的商机白白溜走,纷纷加入茶贸行列中来。当地贡生周顺倜在其《莼川竹枝词》中曾这样描述清初羊楼洞镇的茶砖生产和制造:“茶乡生计自乡农,压作方砖白纸封。别有红笺书小字,西商监制自芙蓉。”①周氏自注:“每岁西客与羊楼司、羊楼洞买茶,其砖茶用白纸缄封,外粘红纸,有本号监制,仙山名茶等语。”芙蓉山即羊楼洞松峰山别名。竹枝词所记,应是嘉、道时期晋商已在羊楼洞茶区采制茶砖的真实写照。见劳光泰:《蒲圻县志·风俗》,道光十六年(1836年)刊本。在业茶之始,鄂南土商们多作“坐贾”与远来的山西客商合作贸茶,具体方式为:山西茶商在茶季的开始借土商在羊楼洞的行屋及生产用具,收购农民种植的茶叶并加工为成茶。一季之后,客商按照所收购制作的成茶数量比例提成现银,作为固定资产投资的回报付给土商,被称为“行佣”。然后山西客商上路,将成茶经船运车载马驮一路向西北,运至内外蒙古、新疆及俄罗斯销售,到第二年茶季再次返回。②叶瑞廷在其《莼蒲随笔》中对这种合作方式也有记载:“闻自康熙年间,有山西估客购茶于邑西乡芙蓉山,洞人迎之,代收茶,取行佣。”大约叶氏既距羊楼洞业茶之始已经有年,对所记“康熙年间”亦无把握,故很谨慎地使用了一个“闻”字。所记较之实际,确实稍稍早了一些。见叶瑞廷:《莼蒲随笔》卷四。由于主辅地位悬殊,主要经营利润也就理所当然地被晋商拿走,洞商所得如按比例计算,不到十分之一。③例如每箱三九洞茶装三十九块茶砖,每块茶砖有利润约白银四钱。而洞镇土商所得以箱计,每箱所得“行佣”约为八钱。见内蒙古自治区政协文史资料研究委员会:《旅蒙商大盛魁》,载《内蒙古文史资料》第12辑。确如同当时一直关注着羊楼洞茶贸状况的湖广总督张之洞所言:“所分者坐贾之余,如刮毛龟背,虽得不多。”[21]

道光年间,为英商采办红茶的粤商来到羊楼洞,参与到洞茶贸易的角逐中来。地方文献《游氏族谱·家敬铭先生传》记述了这一过程:“先是,红茶庄赁吴地者居多。道光丙午岁,公王父单骑入吴,导客来羊楼洞。谓洞茶质秀而味厚,较他商埠尤佳。至今洞市为中外车马辐辏之名区,每岁所入不下数百万金。”[22]道光丙午为道光二十六年(1846年),这个记载有相当的可信度,①对羊楼洞红茶肇始的时间,地方文献有较为一致的记载。如同治《崇阳县志》记载:“道光季年,粤商买茶,其制,采细茶,暴日中揉之,不用火炒,雨天用炭烘干,收者碎成末,贮以枫柳木箱,内包锡皮,往外洋卖之,名红茶。”叶瑞廷《莼蒲随笔》的记载大致类似:“红茶起自道光季年,江西估客收茶义宁州,因进峒,教以红茶做法。”这些记载,都将羊楼洞红茶制作肇始之时确定为“道光季年”,只是同治《崇阳县志》将中介商认定为粤商,而叶氏归之于江西茶商。见高左廷,傅燮鼎等纂修:《崇阳县志·物产》,清同治五年(1866年)刻本影印,第6页。因为游姓土商的引导非常符合当时英国茶市急于开辟内地新茶供应地的需要,而土商关于“洞茶质秀而味厚,羊楼洞自古产茶较他商埠尤佳”的推荐,无异于将在晋商产多少收多少的收购刺激下蓬勃发展起来的成规模的鄂南茶产基地拱手送上,对急需要大规模高质量茶产基地的英商买办有极大吸引力。

随着汉口开埠,英俄在市场上高价竞购华茶,鄂南羊楼洞茶区贸易也蓬勃兴起。诚如一些地方文献所述:“先是,羊楼地方茶客寥寥,生意淡薄。自咸丰戊午以来,圣泽诞敷,中外一体,准外洋各路通商,入境贸易,于是植茶之户日多,行茶之途日广。我境旗枪丰美,字号云屯。”[23]“会中外互市,蒲邑峒茶闻天下,万商云集,货力腾涌,群商坌集。”[24]景气的茶贸,为以羊楼洞为中心的鄂南茶区带来了涌流的财富。例如羊楼洞镇大族雷氏第三代茶商雷炳蔚(1798—1870)就曾这样记述在他面临五兄弟分家之时,其家历经三世经商积累的财富:“远近田业五顷零,五家各受百亩,零石除作祀产;大小房屋八座半,五股寓七庄,座半分为住居。余赀无多,亦足敷用……”[25]所述计有房屋八座半,其中七座主要用于茶行行屋租给晋商业茶;另有财产转化为五百多亩田地;此外,还有“足敷用”的现银参与分配,准备随时投入经营。再例如之后的雷绥成(1823—1904),亦因业茶,家业蒸蒸日上。据其家传记载,雷绥成“世居羊楼洞,其地为临、崇、通茶业荟萃之区,每岁茶荈开市,中外诸钜商梯航辐辏于此,择衡宇恢宏、肆应周到者主焉,是曰茶行。先生父竹轩公经营斯业,闬闳栉比……先生力任艰巨,牵萝补屋,惨淡经营,不数年,鳞次屹若,瞬复旧观,而行业亦一日千里,昌盛甲全市。由此家道勃兴,累赀拓业,称一乡殷富钜擘。”[26]又例如雷豫塽(1845—1903),家传记载“时中外通商约成矣。公承茶行世业,以故所有宅第葺而新之,拓而崇宏之,主粤商之揽有欧洲人之运华茶出口者,其业日发展,而租入亦有增埤。既又纠同志,组为坐贾者二,一货业,一钱业,规模具矣。始绌于财力不可支,公复罄已有,且称贷富室,盖厚资本为之基。人固信仰公一言者,故事易集也。由是岁无不倍利,事无不亿中,范围之所推及,而荆沙,而武汉,而长岳,皆驻置支部,便交通焉。附近之羊楼司、沙坪、黄沙堰诸茶埠,则所在有茶庄。或独资,或合业,岁不止一埠,埠不止一庄。每茶市期,出入动以百万计。”②“雷氏世居县南之羊楼洞,洞,产茶埠也。首开辟自雷氏公之曾祖东阳公,祖文庵公。既皆以业商起其家矣。两世并封武翼都尉,考汉槎公诰授奉政大夫。”见雷兆绂:《雷氏宗谱·霁轩公家传》,民国崇义堂本1924年版。可见雷豫塽世代业茶,除了同粤商合作经营出口欧洲的洞茶之外,也涉足金融业,并以信用称贷进行融资,广开分店,每年茶季进出白银“以百万计”。如此手笔,盖为旧时贸丝土商所不敢想。但此类记载,在羊楼洞业茶大族族谱中却比比皆是。

三、商绅合流

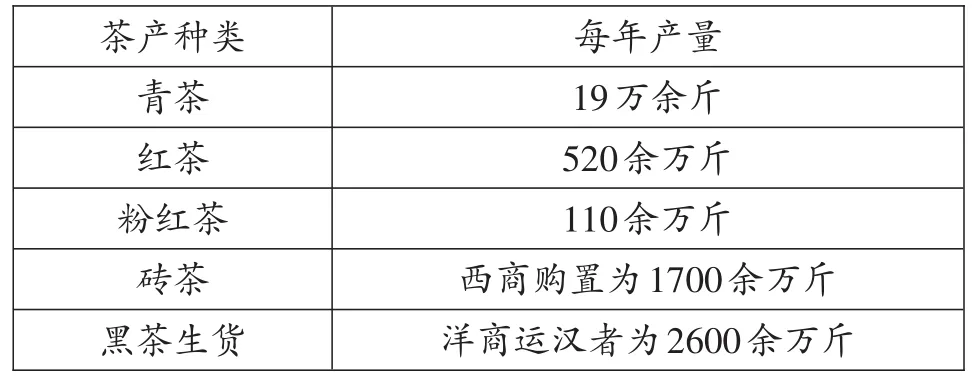

在晚清茶贸全盛时期,羊楼洞茶市的贸易规模虽不能与上海、福建、汉口等国际茶贸中心比肩,但也已被视为当时著名茶市之一。其各类茶叶产额见表1。

据此粗算,鄂南仅羊楼洞镇一年的茶叶贸易量就可达五千万斤左右,而每岁上缴地方的厘税亦达九十八万余两白银,学捐一万余串钱。茶业带动百业兴旺,使得在羊楼洞地区“绝对的相对的与附属的商行及其劳动者凡五十一万余人(据日本正川正一调查表)”,[20](p92)故有鄂南“小汉口”之称。随着经济实力上升,羊楼洞镇的政治地位也今非昔比,“蒲圻乡市向分六镇,石坑、汀泗、新店、车埠、泉口、黄龙是也,羊楼峒无与焉。今则峒市商业骎骎焉驾各镇上”。[20](p79)对于长期处于体制外的鄂南茶商来说,此时获得士绅社会地位的欲望愈发强烈。这表现在鄂南土商于持筹经商的同时,总要很郑重地挑选适宜于业儒的子弟继续参加科考,从而保证家族通往仕途之门不至于被完全关死。比如乾嘉年间,雷振祚(1757—1804)有五子,在安排长子雷允桢(1777-1818)、次子雷炳文(1786-1836)打理茶贸的同时,让三子雷作霖(1791—1854)和四子雷炳翰(1799—1837)业儒。咸同年间,大茶商游龙贸茶,“家乃大起,缘公以般般大才,咸同间吾乡茶市又极盛故也”,但是其子游镇海兄弟皆业儒,屡试不第却仍然在科举功名场上屡败屡战。[27]雷美卿(?—1887)出生洞镇茶商世家,幼时业儒。因长兄去世,父亲年老,茶务繁忙,而安排弟弟业儒,自己代替父亲于同光时期继续经营茶业。②“时家居约,公为菽水承欢计,遂淡进取,非其志也。岁丙戌,以弟院试调复,因谓曰:‘儒者莫切谋生,继志尤在勤读。度功择任,我肩事畜,尔攻诗书,弟其勉之,分道为愈。’乃自理经济事业。弟承公意,卒食禀饩,有声士林。”见余从辛:《雷氏宗谱·美卿公传》,民国崇义堂本1924年版。这一方面是由于按照旧的四民排序,商为末业长期属于被压抑之列;另一方面,商人在传统社会中向体制靠拢,从而获得体制提供的资源,也是保护和扩大其经由奋斗自致财富的凭借。

表1 清中后期羊楼洞每年茶叶产量

鄂南商绅合流真正的契机,出现在19世纪50年代。由于太平天国运动的剧烈冲击和为镇压起义而进行的大规模人力与物力动员,清廷采取了非常规的举措,不仅奖以学额,而且降低价格,鼓励民间捐纳监生与官职,从而使晚清士绅总数从约100万猛增至144万,规模扩大了约44%。其中,监生人数增至53万,占士绅总数约三分之一。[5](p134)由于捐纳荣衔乃至实官较过去更为容易,茶商们在号召之下都踊跃捐纳,鄂南茶务中心羊楼洞这时涌现出一大批拥有名衔的茶商,例如茶商雷巽(1814—1881)“援例纳赀,得太常寺典簿,诰授奉政大夫”;[24]茶商游龙(1805—1888)通过捐纳,获授“奉直大夫”;[28]雷立南(1812—1878)通过缴纳军饷,“由监生保奖同知衔,诰授奉政大夫”。[23]雷炳蔚(1798—1870)更是通过捐纳钱谷,不仅自己接受清廷诰授的“武德骑尉”等荣衔,而且还使其时已经去世的祖父雷兴传、父亲雷振祚都得到了荣衔追授。[29]“纳粟入成均”,亦即捐钱谷以获得贡监生功名的现象,更是蔚然成风,在大族家传中数不胜数。

一大批拥有功名职衔的商人出现,使鄂南茶商进入了“绅商”时期,这在一定程度上打破了传统社会“官尊商卑”的格局,鄂南茶商们在与官府打交道时,其口气已由过去的贱称“蚁等”变为“商等”或“职商”。借由清王朝“诏令各省兴办团练以缙绅主之”的机会,这批刚获得士绅身份的商人开始着手组织地方团练“三合局”。最开始由大茶商游龙亲荐有军户身份的黄珍元(儒基)担任团总,将青壮年能拿刀枪打仗的人组织起来,与太平军作战。

壬子(指咸丰二年,1852年)冬,粤匪猖獗,由长沙下武昌,窜金陵,土匪肆扰,烧毁羊楼,先生(指黄珍元)居家化为乌有。罗方伯(泽南)、塔军门(齐布)带勇剿除,驻扎洞西,先生愿为向导,屡获胜仗。两宪知先生能干,谕设团练,推先生与余为团总,余欲辞,先生慨然自任,局设三合,勇练数百,内匪既清,外辱能御,身经十余战,贼毙数千人。罗宪在行营,屡闻有功,请赏给六品顶带,注名谘部,即补道。孙公筱石宰蒲时,见公果毅,礼重之。言无不纳,计无不从,逾年,孙公剿贼离蒲南,生李公接任,倚先生为腹心,其寄余函中,有“铜墙铁壁,牢不可破”云云,是其誉先生深,而美先生亦至也。丙辰(咸丰六年,1856年)春二月,猷首伪指挥何,带贼万余名,从江右至崇邑,口称复仇,一鼓直下,四路逼来,旁观咋舌,问先生何以当之。先生手执枪旗,身冒矢石,奋勇争先,自辰至未,鏖战平原,贼渐溃,不料愁云暗暗,野雾沉沉,勇虽有余,而力则无用。先生大乎曰:“大丈夫得死沙场上,马革裹尸,于愿足矣!”言讫为贼所刃。先生没,余众皆北。[30]

在与太平军的战斗中,不少茶商身冒矢石,如黄锡冕、黄多庆父子,雷豫祥、雷豫奎兄弟等等,皆死于战场。

按说,出于维护既得利益的考虑,鄂南绅商应与官方同心对抗太平天国才是。但实际上,当太平军到来之时,诸如羊楼洞地方还是有一些诸姓子弟参加了太平天国运动。时人记述:“粤匪之乱,本处无赖子弟多有从贼者。”[31]“咸丰壬子岁,粤匪倡乱,恃伪官势以凌人者,指不胜数。”[32]窃以为,除了对于权势的追求外,太平军的到来打破了固有的社会权力格局当是导致这一现象的更为根本的原因。于是“咸丰间,西寇纷起,乘乱取人财物者不乏人”,[33]跟从者甚众。再如在咸丰初年太平军初到蒲圻时,县里组织团练,曾由羊楼洞绅商黄锡绅担任蒲圻县团总:“咸丰初,粤匪窜蒲,邑侯孙奉宪谕起团练,募义兵,择老成练达之士以总其成,合邑举先生,先生力辞不就,三聘始出。”[34]但这时洞镇乡绅反对太平军的立场似乎并不十分坚定,所以黄锡绅不仅上任时力辞推诿,且“未半载即告归”。

但更多的洞商,作为一个已经取得相当财富的利益集团,基本上还是追随朝廷,选择了与太平天国对立的立场。在地方团练被太平军歼灭后,茶商们多不与太平军合作。他们有的逃到沔北,有的到嘉鱼,有的到荆沙,有的到鄂西,有的干脆以行商汉口、广东、上海的方式,避难在外。太平军对于这部分绅商,采取了诱导和惩处两种手段。例如对躲到山中出来为父母寻食而被掳的茶商饶维,并不刑杀,仅扣在军中从事簿计工作。[35]对外出逃难而有正直声望的绅商族长雷茂棠,在其家门上张贴布告禁止骚扰,力图争取其转而采取合作态度。[36]而对于多数不合作的茶商,则一把火烧毁其主要财产行屋,予以惩处。对于公然敢于敌视太平军的商人,则杀无赦。[37]由于战争的残酷洗礼,之后无论拉拢抑或血与火,都未能再使茶商们改变立场。在清军与太平军反复拉锯的数年中,鄂南茶商作为一个绅商集团,多数与清廷站在一边,这也导致茶商集团的地位在战争之后继续得到了提升。

四、绅商

著名历史学家陈旭麓认为:“绅商(由商而绅,由绅而商)和乡绅是官与民的中介,前者多在市,后者多在乡;前者与工商结缘,后者与宗法、地租联姻;从他们身上可以捕捉到中国近代社会的脉络。”[38](p156)鄂南茶商集团主要集中于茶市羊楼洞,在太平天国时期通过捐纳取得功名职衔而获得绅商地位,走的基本是单向的“由商而绅”而非“由绅而商”的道路。这是因为鄂南地僻,少有如张謇、陆润庠之类先取得功名然后营商的绅士,茶商多经商场奋斗而渐富有。他们通过捐纳取得功名成为绅商,并为了维护既得的财富地位和商业利益,在太平天国运动中与朝廷站在一边,获得了提升地位的重大契机。太平天国运动之后,作为绅商集团的鄂南茶商既拥有职衔功名,又掌握着地方武装力量,他们介于官商之间,起着沟通政府与民间社会的作用,有时连官府也要忌惮他们三分。这从以下事例中可见一斑。

太平天国运动后,绅商雷开阳继任地方团练团总,时县令有意将参与太平天国运动者尽皆处死。“公叹曰:‘昔光武焚书以安反侧之子,诚以魑魅乘夜而出,见日自消,今粤匪既已殄灭,此辈复何能为!我圣朝恩宽,请施再造。’因力陈于县令,县令从之,遂得赦宥多人。”[31]雷开阳如战时的黄珍元一样,在县令面前能够进言,而县令亦对他言听计从,可见其时地方绅商仍保持了对当地官府的影响。稍后,富商雷步卿继办团练。

清光绪初年,临邑哥匪起事,……大吏檄兵往剿,公(按指雷步卿)办团练协助,枭首二,余就抚。公性慈,最不嗜杀人。大吏韪之,以乱起即扑,归全功于公。奏保补用都阃府,叙官四品,赏翎枝。羊楼洞,大茶埠。向设弹压局,岁委员系候补县职佐,以绅择贤而有德者任之,三岁一易。公连任九年,屡辞,不获退。凡邑令至洞市,有要事必询公。[39]

此时洞镇团练竟越境镇压了湖南省临湘县的哥老会起义,因而受到更高层“大吏”的肯定和嘉奖,县长有事亦亲到地方咨询。绅商地位上升,已是不争的事实。

义和团运动时期,洞镇团练由大富商游镇海主持。游家几代业茶,并因业茶“家乃大起”,[27]是羊楼洞绅商的头面人物。当时“莠民为红教匪党所扇,猱升蜂起,大吏知地关要害,札喻乡绅设局防堵,而一时村落所捕获者,情辞苟有可原,辄商之同事,贯而不治,其性行之仁厚周密又复如此。”[27]

由于羊楼洞及其绅商在经济和政治上越来越巨大的影响,在经过时局的动荡和茶商自身发展之后,地方的权力布局已然发生了一些微妙的改变。地方有事,大吏亲笔札喻乡绅防堵,可见高层政权对于绅商集团的重视。这固然反映了鄂南绅商集团力量的成长,也与甲午战争后,清廷实行振兴工商、求富求强的国策有关。而此时如果官方所为影响了绅商集团的利益,绅商甚至也不惜与之力争。例如游镇海就曾有此作为:

海内自军兴以来,顽弁悍卒,往往凌暴平民,道路以目,罕有敢谁何者。羊楼为吾乡钜镇,设有驻防壁垒,前营弁某军令不严,营卒致横行无状。君(指游镇海)闻辄忿恚,尝慷慨亲诣弁营,面斥其非,声色俱厉,其人竟因此撤委,而后来者亦自知警惕矣。[27]

官兵横行无状,各地皆然。而由于游镇海的抗议,竟导致军令约束不严的驻军头目被撤职,这固然也许是因为军卒的横行过于不堪,让政府和军队有失颜面,当然也因为时过境迁,此时的羊楼洞,已然因财富上升为“地关要害”的“钜镇”,且经过战争,绅商集团自己有了勋劳卓著的团练队伍。而反观朝廷,在历经动乱之后,已元气大伤,在许多事情上不得不顾及绅商利益及其头面人物的态度。总之,今非昔比,游镇海的申斥成功,在一定程度上反映了朝廷和地方权力的此消彼长,反映了茶镇因财富而具备的地位和绅商集团政治话语权的上升。

而在经济营运方面,虽然仍是经营茶叶,这些取得功名职衔的鄂南商人们有了一个比较共性的特征,即抓住茶区经营由传统黑茶茶砖转向经营英国市场所需红茶的机会,由坐贾而渐趋行商。例如被盛赞为“商人中有特识者”的羊楼洞茶商雷元善,“当咸丰初元,欧舶东渐,廑及海疆,内地画域自封,无通商足迹。公于此慷慨兴远游志,兄弟合资,倡为红茶。业居者任采购制作,公任运输粤东,出售洋商,先后留粤六年,获利钜万。是即吾华茶出洋之始。首其事者,公以外无几人矣。……时羊楼洞初辟为商场,漫无端绪,百事棼如,远来商客多惮之。公慨然曰:‘法不立不足以治事也。’日求乡缙绅父老,旁诹博采,手草规章,试行无忤,传布永久。今遵行者皆是也。”[40]雷元善倡为红茶,自任运输广东,直接与英商贸易。他前后在广东六年,回乡后又建章立制,对鄂南茶输出颇有贡献。再例如雷立南(受山),他“往来粤东,颇获蝇头”,后逢太平天国运动,于是“遍历上海、福建、湘潭诸市镇,以外贸为避乱计”。[23]雷立南(1812—1878)成为在粤湖北商人领袖,并于咸丰三年(1853年)首倡捐资在广州“重修湖北公所。武郡同仁,以公首出,无不唯诺。数年落成,公自序勒石”。[23]再如饶维,“岁集万金,服贾岭南,获大利归。”[23]又如雷豫远,“卓有声闻于江汉沪渎间。……穷研极究,殚心与力为之。岁或营一庄,多至二三庄者不等。遴能者数辈,策厉竞作,俯焉孳孳,人无晷旷。不数日且茶箱出口矣,又不数日且估直喧闻矣。……洋商亦翕然诚信,时时殊视之”。[41]这类在民间文献中有记载的红茶茶商不胜枚举,他们抓住了红茶输洋的机会,由坐贾而为行商,直接与洋商贸易,在眼界获得极大开阔的同时,在经营上亦取得了长足进步。

这些外出行商返乡的茶商有着开阔的眼界,他们深知“通商惠工,国家所以阜财用,而胪规定矩,地方所以安客商”的道理,[42]例如雷立南于1861年回到羊楼洞后,建立羊楼洞同益堂公所和财神庙。“公所定行规数十条,永远遵照无异。”[23]同益堂公所,是羊楼洞本帮茶商的日常聚会之所,相当于会馆;财神庙,则是本帮茶商的精神聚会之所。这两处建筑的建立和建章立制工作的进行,意味着羊楼洞商帮已经着手进行自我管理,使自身具有了较强的维系力,从此行业不再茫无头绪。

特别值得一提的是,也正是在这一时期,茶商们的观念也开始悄然发生变化。由于财富本身带来的地位,商人们对财富的追求,渐渐凌驾于虚名之上。用财富交易过于容易地获得朝廷颁赐的功名职衔,也或许导致名位在茶商心目中的贬值。在这一时期地方的族谱家传中,已少见过去关于“科场不利”那种痛心疾首的记述和对于下海经商那种忍辱含羞的无奈,传记中更多出现对于经商致富无保留的赞美,茶商们已更多表现出对追求财富的张扬和对功名无所谓的态度,尤其对于科举考试,过去那种汲汲然的态度业已发生重大改变,类似前述雷豫塽之“不屑为举子业”的商人已然渐多,新一代的茶商,多将全家悉数投入茶业,极少再见到那种将优秀子弟留下业儒,次一等子弟送去经商的情形。对于子弟的期许,典型者例如茶商黄锡攀,他“奋发自强,托业畎亩,兼事贸易,胼手胝足,沐雨栉风”,[43]贸茶致富。“公晚年生子,初无姑息意。幼时送读,比长,命就商贾,总以义方是训,勿纳于邪为期”。[43]他对于自己的独子送教育的目标,也仅仅只是成长为一名合格商人,而并不再以科举登第为目标。这种对于科举淡然的态度,应该也是商人地位上升,皇朝纲纪渐弛的时候,茶商们对于经商前途自信的表现。何柄棣先生认为,自19世纪中叶之后,财富因素已经开始胜过科举中第,而成为决定更高社会地位的关键。[44](p256)于此或可见一斑。

特别是科举停考之后,传统功名失色,传统的礼治社会逐渐更具商业社会性质,地方治理也由以宗族为核心的地方自治逐渐带有法理的色彩,于是财富作为衡量阶层的标准更增加了权重。正如梁漱溟所指出的,进入民国之后,中国社会“其千年来沿袭之社会组织构造既已崩溃,而新者未立”,人们抛弃了传统,“以自己为重,以伦理关系为轻;权力心重,义务观念轻,从情谊的连锁变为各自离立,谦逊变为打倒,对于亲族不再讲什么和厚,尊敬师长的意味完全变了,父子、兄弟、朋友之间,都处不合适”。[45](p162,211)传统的知识和道德优势崩溃了,它们作为阶级构成的一极虽未完全丧失功能,但羊楼洞地方的阶层构成更加商业化,更加纯经济化却已是事实。随着晋商等传统客商的式微,本帮商人越来越多地以包茶庄方式直接与俄商等外商交易,本帮商人掌控的市场实际份额增加了,经济实力也有所壮大,更加外向,更出现雷豫塽这样商铺遍及武汉、荆沙、长沙、岳阳等地,每茶季出入以百万两白银计的大商巨富,和雷豫远这样长驻上海、汉口进行茶贸的外向型茶商。但由于外商掌握定价权,羊楼洞本帮茶商受行情影响更大,利润更薄,盈亏起伏也更剧烈。民国时期军阀战争频仍,对地方的勒索更加重了。一些绅商挺身而出,与过往军队及上级政府应付周旋,如担任地方保卫公所董事和商会会长的雷泽钧、饶云山、饶作人、饶绍皋等等。这些商会会长与地方弹压局的局董成为实际上的地方基层官吏,他们忙于摊派军饷和迎来送往,努力维护地方安宁,但作为绅商,决定他们身份的不再是功名。由于官方赋予的权力与传统宗族自治建立在血亲基础之上的权力结盟,绅商因政权向传统乡村施加的挤压而在经济资本之外日渐向成为构成基层社会的新的组成部分转变。

五、小结

鄂南地区乡绅与土商原本各自散在,因茶业兴盛、茶商成长而合流。合流的关键时间点在于太平天国运动,清廷进行大规模人力物力动员,批量出售职衔功名。所以鄂南绅商集团的出现既是因为其自身经济力量的积累,亦是由于朝纲渐弛,中央政府对地方和商人的权力让渡。因而鄂南绅商具有如下特点:

首先,多由商入绅而少由绅入商。这是因为鄂南地方僻远,原有乡绅少有因科考而获功名者,茶商晚起,获取功名主要通过捐赠,而太平天国运动给了茶商集团崛起的机遇。

其次,政治立场因获得功名而与朝廷更趋一致。出于自身利益的考虑,茶商多与太平军对立,绅商集团自身政治实力地位由此提升,拥有团练,与官府交往更为顺畅。

第三,因朝廷改变重本抑末政策,强调振兴商务,鄂南茶商抓住红茶输洋机会,由坐贾而行商,亦使自身经济实力获得了较大发展。

最后,鄂南绅商在清末朝纲解纽的大环境下显现了更多“商”的本色,更加追求财富而非虚名。

贺跃夫认为清末绅商阶层实包含各种不同类型,其活动的内容及性质差异甚大,社会属性亦不可等量齐观,故不能把他们笼统地看成是一个新兴的社会阶层或资产阶级。[46](p46)鄂南绅商集团就提供了一个富有自身特点且有别于都市口岸地区绅商的标本。一直以来,就清末的社会变迁学界存在至少两种学术范式,即所谓“传统内变迁”与“现代化进程”,而清末的绅商合流既可视作传统的财富与权力的结合,亦可反映随着社会经济结构的近代变迁而出现的阶级重构。本文对鄂南茶区绅商的考察,或可看作是对中国近代变迁和绅商研究之一个区域的放大审视。