城市收入分化提高了全要素生产率吗?

——基于中国工业企业数据的实证分析

张可云 何大梽

一、引言

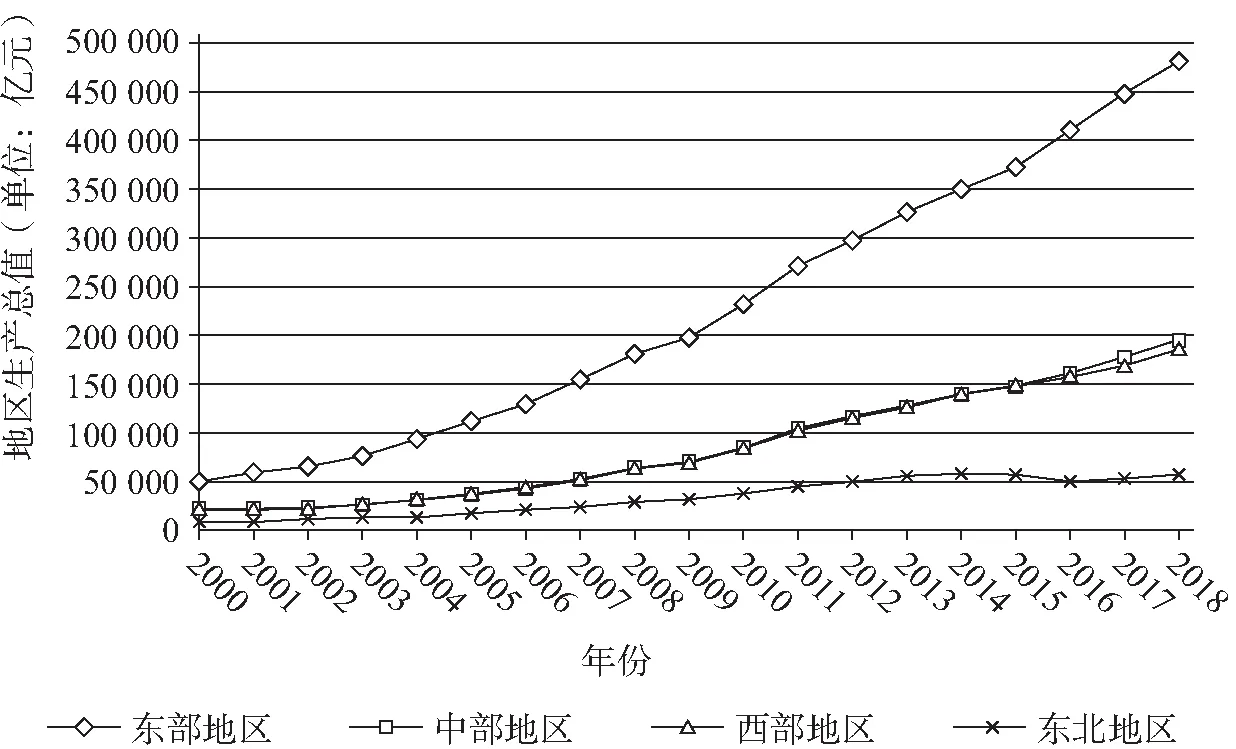

改革开放的伟大实践创造了中国经济持续高速增长的奇迹,但也为形成区域发展不平衡的现实格局奠定了基调。虽然中央政府从20世纪90年代初期就开始关注区域发展不平衡的问题并制定了一系列具有较强针对性的区域发展战略,但时至今日区域差距仍然处于较高水平。虽然为缩小区域差距,我国从2000年开始实施“西部大开发”战略,但截至2018年,东部地区、东北地区与中西部地区的绝对差距依然较大(如图1所示)。习近平总书记强调,当前我国区域经济发展分化态势明显,既有各板块内部的明显分化,也有省份内部的分化现象。(1)习近平:《推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局》,载《求是》,2019(24)。能否成功缩小区域差距并实现区域协调发展,不仅事关“两个大局”战略构想的最终成败,也直接决定了共同富裕的根本目标能否顺利实现。

图1 2000—2018年四大板块地区生产总值

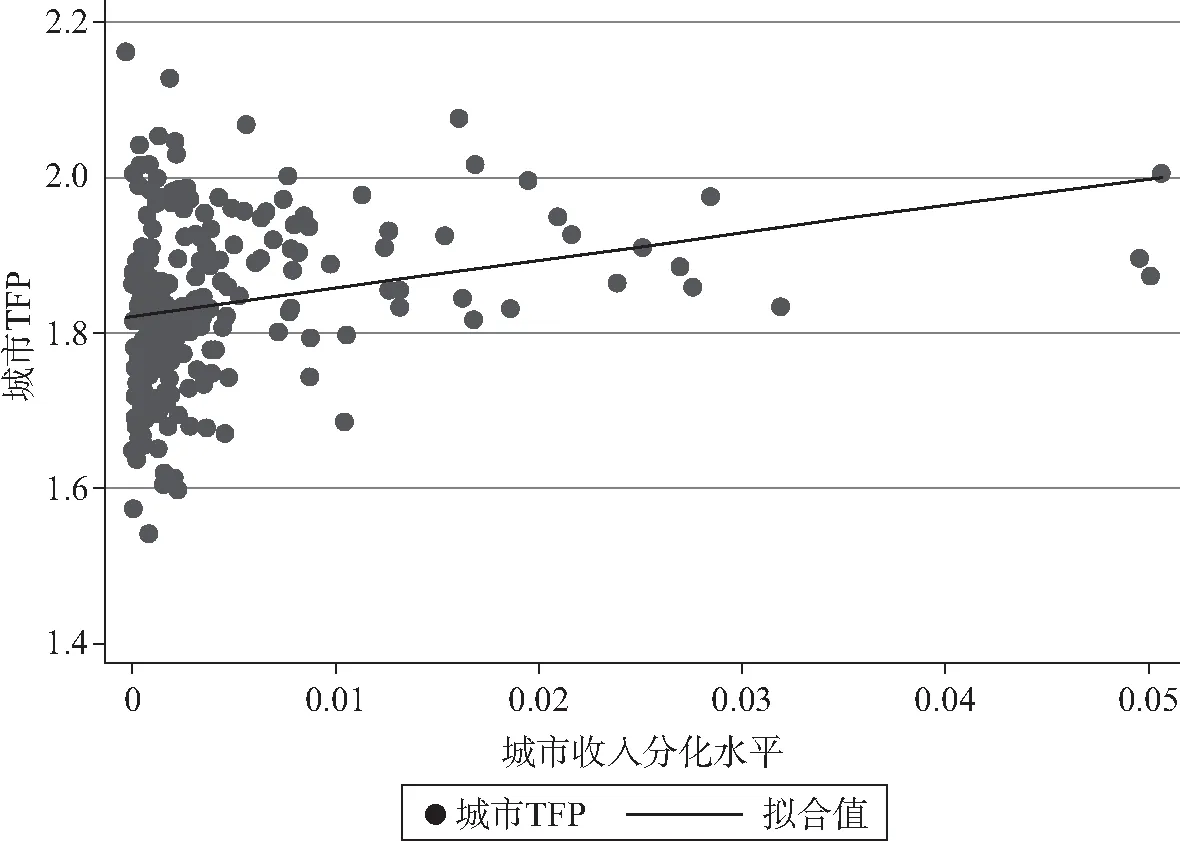

在诸多影响区域差距的因素中,收入分化(2)限于数据的可得性,本文所论及的收入分化是指工资收入分化,不包括其他类型收入的分化。无疑是区域差距的直观体现,国内学者围绕该话题进行了相关研究(3)林毅夫、刘培林:《中国的经济发展战略与地区收入差距》,载《经济研究》,2003(3);王小鲁、樊纲:《中国地区差距的变动趋势和影响因素》,载《经济研究》,2004(1)。。又由于中国存在突出的城乡二元结构,在研究具体空间尺度上的收入分化问题时,城乡收入分化往往是学者们研究的重点。(4)周兴、王芳:《中国城乡居民的收入流动、收入差距与社会福利》,载《管理世界》,2010(5);陈斌开、林毅夫:《发展战略、城市化与中国城乡收入差距》,载《中国社会科学》,2013(4)。程永宏认为改革开放以来城乡收入差距是全国收入差距的主要表现。(5)程永宏:《改革以来全国总体基尼系数的演变及其城乡分解》,载《中国社会科学》,2007(4)。城市化进程的加速推进对于缩小城乡收入相对差距有着显著的作用(6)陆铭、陈钊:《城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距》,载《经济研究》,2004(6)。,但在户籍壁垒不断减弱的背景下,“城城”收入分化现象却日益凸显。由此可见,中国的城市收入分化是经济发展过程中持续存在的现象,在各个发展阶段有着不同的表现形式。从这一角度分析,降低城市收入分化程度是缩小区域差距和实现区域协调发展的应有之义。然而,在我国现实的区域经济发展格局中,城市收入分化问题虽然凸显,但城市的生产效率也在提高(参见图2)。那么,是否可以认为城市收入分化提高了城市全要素生产率(Total Factor Productivity,TFP)呢?如果是这样,中央政府为什么又要促进区域均衡发展?现实中,一方面存在着城市收入分化提高TFP的客观事实,另一方面又存在着抑制城市收入分化的大政方针。为了解释这一看似矛盾的命题,我们将从城市收入分化的内部结构着手,深入研究不同城市收入分化类型影响城市生产效率的机理和程度,试图找到既符合经济发展实际又契合国家发展战略要求的答案。

图2 2010年城市收入分化水平对城市TFP的影响趋势图

本文的主要贡献在于:首先,以往关于城市全要素生产率的研究主要集中在城市规模、产业结构、产业政策或微观主体等方面。(7)柯善咨、赵曜:《产业结构、城市规模与中国城市生产率》,载《经济研究》,2014(4);郭晓丹、张军、吴利学:《城市规模、生产率优势与资源配置》,载《管理世界》,2019(4)。毫无疑问,这些都是富有学术意义的研究,但是探讨城市收入分化对全要素生产率影响的研究并不多。本文将为城市全要素生产率的影响因素提供新的经验证据。其次,根据泰尔指数(Theil Index)组间和组内的分解(8)Theil,H.Economics and Information Theory.Amsterdam:North Holland,1967.,本文将城市收入分化对城市全要素生产率的影响分解为城市间影响和城市内影响两部分,在一定程度上解释了中央政府倡导的区域协调发展与图2中描述的客观事实之间的“悖论”,因而可为区域政策和规划的制定提供新的思路。最后,本文为客观地认识城市收入分化现象提供了经验支撑,在一定程度上证实了改革开放初期东部沿海地区优先发展的科学性以及之后制定区域协调发展新机制的合理性。

二、理论机制与研究假说

城市是劳动、资本和技术等一系列生产要素在空间集中的综合表现,要素集中的数量和质量往往会对城市的生产效率产生较大的影响,例如大城市往往会因为集聚了更多和更优质的生产要素而具有更高的生产效率。(9)Combes,P.,Duranton,G.,Gobillon,L.,Puga,D.,and S.Roux.“The Productivity Advantages of Large Cities:Distinguishing Agglomeration from Firm Selection”.Econometrica,2012,80(6):2543-2594;余壮雄、杨扬:《大城市的生产率优势:集聚与选择》,载《世界经济》,2014(10)。同时,生产要素的空间流动也是城市收入分化的主要体现。本文将城市收入分化分为城市间收入分化和城市内收入分化,并且从生产要素在空间流动的视角将前者定义为要素在城市之间的流动,表现为流进或流出;将后者定义为要素在城市内部的流动,表现为要素利用的重新组合。事实上,改革开放初期东部沿海地区的快速发展就是一次区域战略与政策对于要素在区域间流动和区域内重组的因势利导:一方面,生产要素从中西部地区流入东部地区;另一方面,东部地区内部根据比较优势进行要素和产业的布局。因此,基于要素空间流动的视角,城市收入分化可以从两个方面影响全要素生产率:一是要素流出城市的全要素生产率的降低与要素流入城市的全要素生产率的提高之间的权衡;二是城市内部要素利用的重组。那么,城市收入分化是否会通过生产要素的空间流动来提高全要素生产率呢?大量的文献直接研究了要素流动对全要素生产率的影响且得出了一致的结论,即要素流动会显著地提高全要素生产率。(10)Song,M.,Storesletten,K.,and F.Zilibotti.“Growing like China”.American Economic Review,2011,101(1):196-233;都阳、蔡昉、屈小博、程杰:《延续中国奇迹:从户籍制度改革中收获红利》,载《经济研究》,2014(8)。这或许在一定程度上暗示了基于要素流动视角的城市收入分化也会提高城市的生产效率,本文将对要素流动背后的理论机制进行阐述并提出相应的假说。

生产要素的空间流动与集聚密切相关。贝伦斯和罗伯特-尼库德(Behrens and Robert-Nicoud)认为集聚理论包括四个方面的内容:区位基础、集聚经济、空间类分和空间选择。(11)Behrens,K.,and F.Robert-Nicoud.“Agglomeration Theory with Heterogeneous Agents”.Handbook of Regional & Urban Economics,2015(5):171-245.其中区位基础指某地区本身所固有的自然禀赋条件;集聚经济则是一种正外部性(12)马歇尔(Marshall)认为集聚经济的来源有三个方面,分别是中间和最终产品供应商之间的联系(linkages between intermediate and final goods suppliers)、劳动力市场的相互作用(labor-market interaction)以及知识溢出(knowledge spillovers)。随后,杜兰顿和普加(Duranton and Puga)在此基础上总结出集聚经济的三大微观基础:匹配(matching)、共享(sharing)和学习(learning)。;空间类分和空间选择由于具有很强的逻辑关联,可作为一对概念来理解,简而言之,空间类分是指异质性工人或企业的异质性区位选择,而空间选择是指区位对于异质性主体的要求。(13)张可云、何大梽:《空间类分与空间选择:集聚理论的新前沿》,载《经济学家》,2020(4)。城市的全要素生产率可以视为城市生产力优势的集中体现。城市的生产力优势来自各类要素的集聚,这一过程可能源于自身的禀赋优势,也可能是集聚经济的作用,还可能是异质性主体与城市之间的类分效应和选择效应。(14)Behrens,K.,Duranton,G.,and F.Robert-Nicoud.“Productive Cities:Sorting,Selection and Agglomeration”.Journal of Political Economy,2014,122(3):507-553;张国峰、李强、王永进:《大城市生产率优势:集聚、选择还是群分效应》,载《世界经济》,2017(8)。

本文认为,两种要素空间流动形式可以通过上述四个方面来影响全要素生产率:一是要素在城市之间流动。由于每个城市的禀赋条件各有所异,要素通常会首先从禀赋劣势城市流向禀赋优势城市,通过要素的不断积累产生集聚经济,进而使得后者的规模不断扩大以至于在空间上形成了大城市和小城市。随后,空间类分和空间选择进一步影响了大城市和小城市之间的要素流动,具体表现为,拥有更高技能水平的劳动力或者更高生产效率的企业会聚集在规模更大的城市,而能力较低的主体则会选择规模较小的城市。如此一来,大城市作为要素的流入方而小城市作为要素的流出方,前者往往比后者拥有数量更多且质量更高的生产要素,这与田相辉和徐小靓的研究结论(15)田相辉、徐小靓:《为什么流向大城市?——基于城市集聚经济的估计》,载《人口与经济》,2015(3)。一致。另外,由于大城市已经聚集了很多(高水平)要素,根据要素边际收益递减规律,再增加一单位(高水平)要素所带来的全要素生产率的边际提高是很小的,而小城市损失一单位(高水平)要素对于全要素生产率的边际降低却很大。因此,城市间的收入分化会降低全要素生产率。二是要素在城市内部流动。由于城市内部的流动不涉及要素总量的增减,那么对于全要素生产率而言,禀赋条件会因提高要素的利用率而提高生产力优势,进而提高全要素生产率;集聚经济会不同程度地增进所有经济主体的生产效率进而提高全要素生产率(16)Combes,P.,Duranton,G.,Gobillon,L.,Puga,D.,and S.Roux.“The Productivity Advantages of Large Cities:Distinguishing Agglomeration from Firm Selection”.Econometrica,2012,80(6):2543-2594.;空间类分和空间选择的作用机制均能够将城市内的高水平经济主体留下,从而提高全要素生产率(17)Behrens,K.,and F.Robert-Nicoud.“Agglomeration Theory with Heterogeneous Agents”.Handbook of Regional and Urban Economics,2015(5):171-245.。因此,城市内的收入分化会提高全要素生产率。

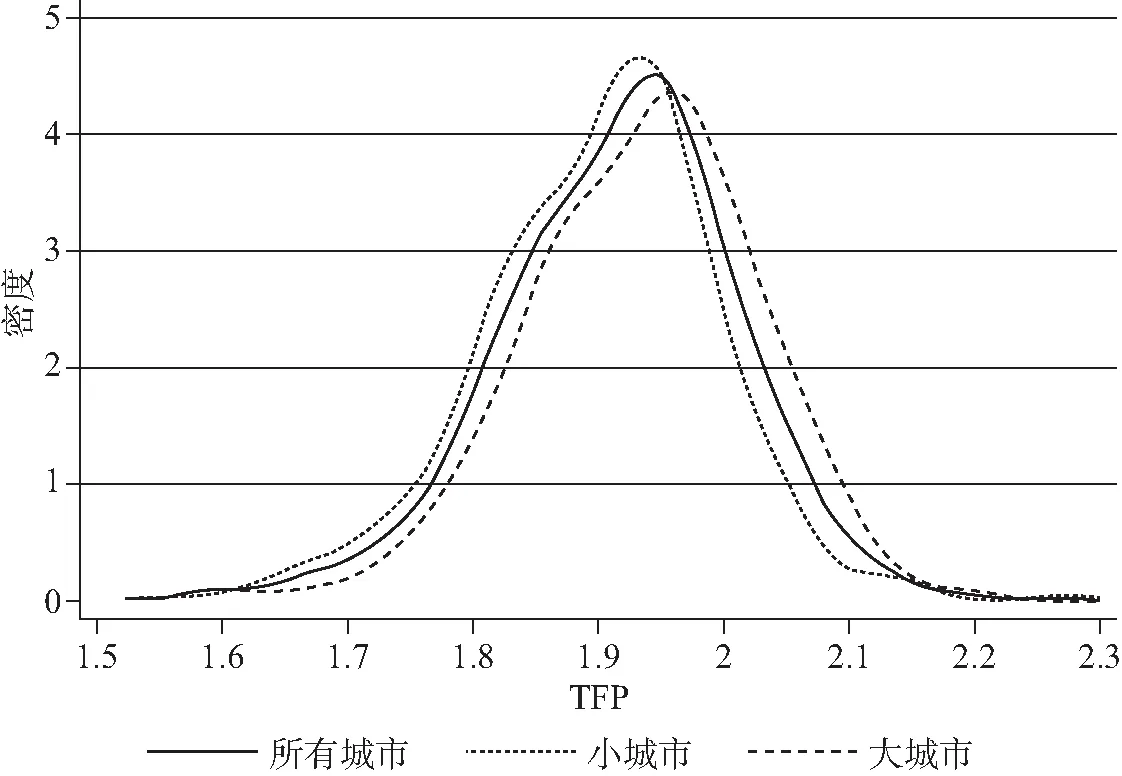

基于以上分析,还需要确定城市收入分化对于全要素生产率的总体影响。根据鲍姆-斯诺和帕万(Baum-Snow and Pavan)的研究,城市的收入分化主要是受到组内不平等的影响(18)Baum,N.,and R.Pavan.“Inequality and City Size”.Review of Economics and Statistics,2013,95(5):1535-1548.,本文认为城市内收入分化对全要素生产率的影响强于城市间收入分化的影响。此外,从中国发展的实际情况出发,集聚的过程虽然使得中国的城市产生了较大程度的分化,但是中国的整体经济水平和制造能力也实现了飞速发展。种种迹象表明,城市收入分化总体上会促进全要素生产率的提高(详见图3)。具体地,本文提出以下假说并在后文予以实证检验:

图3 城市收入分化对全要素生产率的作用机制图

假说1:城市收入分化总体上会提高全要素生产率。

假说2:城市间收入分化通过生产要素在不同城市间的流进或流出降低了全要素生产率。

假说3:城市内收入分化通过生产要素在城市内部的重组提高了全要素生产率。

三、模型设定、核心变量的计算与变量说明

(一)模型设定

为了评估中国城市收入分化对TFP的影响,我们依据前面的机理分析设定如下计量模型:

lnTFPit=γ1Inequalityit+γ2Controlit+Yeartrendp+λt+μi+εit

(1)

其中,下标i表示城市,t表示年份,p表示城市所在的省份。被解释变量为样本城市在2006—2013年的TFP,核心解释变量Inequality代表城市收入分化水平,用泰尔指数(theil_ci)来表示。为了研究的需要,本文将泰尔指数分解为城市间收入分化水平(inter_ci)和城市内收入分化水平(intra_ci),并分别考察二者对城市TFP的影响。Control表示一系列控制变量,包括每个城市规模大小的虚拟变量(level_ci)、城市所在地区(东部、中部、西部和东北地区)的位置类别变量与城市规模大小虚拟变量的交互项(level_ci×prov_loca)、城市当年实际使用外资金额(lnfdi_ci)、城市人力资本水平(hr_ci)、城市失业率(unemp_ci)以及城市的产业结构(is_ci)。此外,考虑到城市所在省份存在随着时间变化的诸多不可观测且可能对城市TFP造成影响的因素,本文还在模型中加入了省份级个体时间趋势变量Yeartrend,用以控制随时间变化的不可观测因素。λt表示时间固定效应,μi表示不随时间变化的城市固定效应,εit表示随机扰动项,由于城市在不同年份之间的随机扰动项可能存在异方差和序列相关问题,模型在进行系数估计时统一聚类到城市层面。本文所有微观层面的原始数据来源于2006—2013年中国工业企业数据库(19)虽然工业企业数据从2011年开始将规模以上企业的标准由主营业务收入高于500万元变为主营业务收入高于2000万元,但是本文已经将数据处理为平衡面板,因此该变化对结果没有影响。,城市宏观层面的原始数据来源于对应年份的《中国城市统计年鉴》。

(二)核心变量的测度

1.全要素生产率的测度和说明

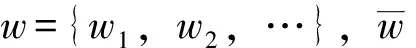

全要素生产率是一个非常重要的经济学概念,以至于仅仅是关于其测算方法的研究就十分丰富,相对成熟的方法包括布兰代尔和邦德(Blundell and Bond)提出的广义矩方法(GMM)(20)Blundell,R.,and S.Bond.“Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models”.Journal of Econometrics,1998,87(1):115-143.,以及运用最为广泛的OP法与LP法(21)Olley,G.,and A.Pakes.“The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipment Industry”.Econometrica,1996,64(6):1263-1297;Levinsohn,J.,and A.Petrin.“Estimating Production Functions Using Inputs to Control for Unobservables”.Review of Economic Studies,2003,70(2):317-341.。由于中国工业企业数据库每年都存在大量进入或退出的企业,为避免因样本连续性问题而造成的选择偏误,本文选择用OP法计算企业的全要素生产率。在求解之前,本文按照布兰特等(Brandt et al.)和聂辉华等(22)Brandt,L.,Biesebroeck,J.,and Y.Zhang.“Creative Accounting or Creative Destruction? Firm-Level Productivity Growth in Chinese Manufacturing”.Journal of Development Economics,2012,97(2):339-351;聂辉华、江艇、杨汝岱:《中国工业企业数据库的使用现状和潜在问题》,载《世界经济》,2012(5)。的方法对原始数据进行了处理,最终得到包括38个二位码行业(23)由于2006—2012年国民经济行业分类标准为GB/T4754—2002,而2013年的标准为GB/T4754—2011,为了分类的统一,本文统一调整为GB/T4754—2002的行业大类。的56 672家企业。在具体计算时,由于样本期内工业增加值缺失严重,本文参照聂辉华和贾瑞雪的做法(24)聂辉华、贾瑞雪:《中国制造业企业生产率与资源误置》,载《世界经济》,2011(7)。,用销售额代替工业增加值,同时用永续盘存法计算投资Iit=Kit-(1-δ)Kit-1,折旧率δ=15%。此外,用企业的固定资产作为资本投入,全部职工数作为劳动力投入。通过上述核心变量计算出企业的全要素生产率,然后再参照江艇等的做法(25)江艇、孙鲲鹏、聂辉华:《城市级别、全要素生产率和资源错配》,载《管理世界》,2018(3)。,将企业销售额占所在城市产值的比重进行加权平均求得城市层面的全要素生产率。图4是城市全要素生产率的核密度函数图,大城市的全要素生产率整体上相对于小城市向右偏移(区位基础和集聚经济),并且表现出一定程度的左截断(空间选择)和右厚尾(空间类分)。这说明大城市全要素生产率的差距更加明显,而小城市的分布更加集中。

图4 TFP的核密度函数图

2.城市收入分化的测度和说明

本文使用泰尔指数来衡量城市收入分化水平。参照王洪亮和徐翔的做法(26)王洪亮、徐翔:《收入不平等孰甚:地区间抑或城乡间》,载《管理世界》,2006(11)。,对泰尔零阶指数进行分解。具体做法如下。

(2)

(3)

通过式(3)可以分别得到城市间和城市内的泰尔指数。表1显示了在样本年份内,每年的城市泰尔指数中城市间分化和城市内分化所占比重。可以得出,在城市收入分化中,城市内的分化占据主导地位,这与张国锋和王永进的研究结果(27)张国峰、王永进:《中国城市间工资差距的集聚效应与选择效应——基于“无条件分布特征—参数对应”方法的研究》,载《中国工业经济》,2018(12)。是一致的。这也说明,城市收入分化对全要素生产率的影响在很大程度上取决于城市内分化对于全要素生产率的影响。

表1 城市间(内)收入分化的比重

(三)变量说明

根据本文的研究需要,计量模型的被解释变量有5个,即城市TFP水平分别用所有企业的TFP、公有制企业TFP、民营企业TFP、外资企业TFP和其他类型企业TFP来表示。核心解释变量有3个:城市收入分化水平,用泰尔指数表示;城市间收入分化水平,来自泰尔指数的零阶分解,即式(3)右边第一项;城市内收入分化水平,来自泰尔指数的零阶分解,即式(3)右边第二项。关于城市规模大小的划分,虽然2014年颁布的《关于调整城市规模划分标准的通知》(后文简称《通知》)中明确规定了特大城市(人口≥500万)、大城市(100万≤人口<500万)、中等城市(50万≤人口<100万)和小城市(人口<50万)的划分标准,但考虑到本文的样本时间段和数据特征,只将城市划分为大城市和小城市。(28)根据《中国城市统计年鉴》的数据可得,在2006—2013年与中国工业企业数据库匹配的253个城市样本中,城市人口规模的均值为143.86万人,10分位数为43.73万人,中位数为92.39万人,90分位数为260.24万人,这与《通知》中以100万人为标准划分的大、小城市比较相近,但不适用于500万人以上的特大城市的划分。因此,本文统一设定人口规模不低于100万的为大城市,小于100万的为小城市。对于城市所在省份的位置划分,按照中国四大板块的格局,分别取西部地区(=1)、东北地区(=2)、中部地区(=3)和东部地区(=4),其他控制变量的数据均来自对应年份的《中国城市统计年鉴》,外商投资水平用城市当年实际外资使用来表示,人力资本水平用高等学校在校生人数占总人口的比率来表示,失业率用年末城镇登记失业人口占总人口的比重来表示,产业结构用城市第二产业产值与第三产业产值的比值来表示。表2反映了变量的定义和描述统计量。

表2 变量的定义和描述统计量

四、计量结果与分析

在计量回归中,被解释变量为城市全要素生产率,核心解释变量为城市收入分化水平。为了较为准确地验证二者之间的因果关系,本文在基准回归结果的基础上还考察了城市收入分化分别对不同类型企业和不同规模城市的影响。由于城市全要素生产率可能会反向影响城市收入分化水平,进而产生内生性问题,本文还进行了工具变量回归。

(一)基准回归

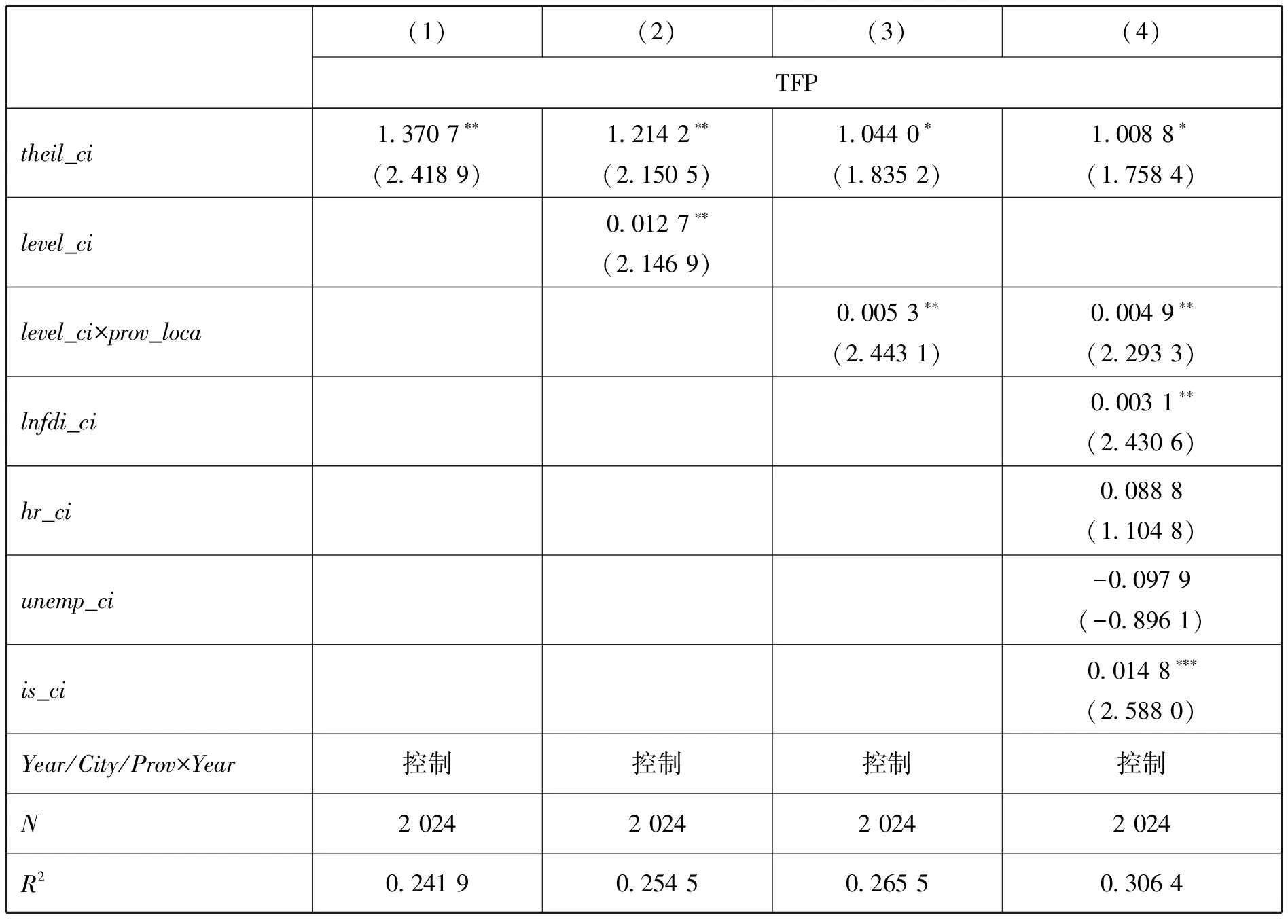

表3显示了城市收入分化水平对全要素生产率的影响。在分别控制了时间固定效应、城市固定效应和省份个体时间趋势之后,表3第(1)列的回归结果反映了城市分化水平对TFP有着显著为正的影响。第(2)列在加入城市规模类别变量后,核心解释变量对于全要素生产率仍然具有显著为正的影响。第(3)列加入城市规模类别和地区类别交互项,在更加严格的限制性条件下,核心解释变量的系数依然显著为正。第(4)列的回归加入了其他控制变量后也得到了相同的结果。表3的结果表明,城市收入分化对全要素生产率有着正向的促进作用,呼应了假说1。关于控制变量的回归结果,城市规模的大小以及该城市所处的区域都能使城市TFP提高,外商投资水平以及产业结构的回归系数均显著为正,这表明城市开放程度和工业水平的提高会分别促进城市生产效率的提高。

表3 城市收入分化对TFP的影响

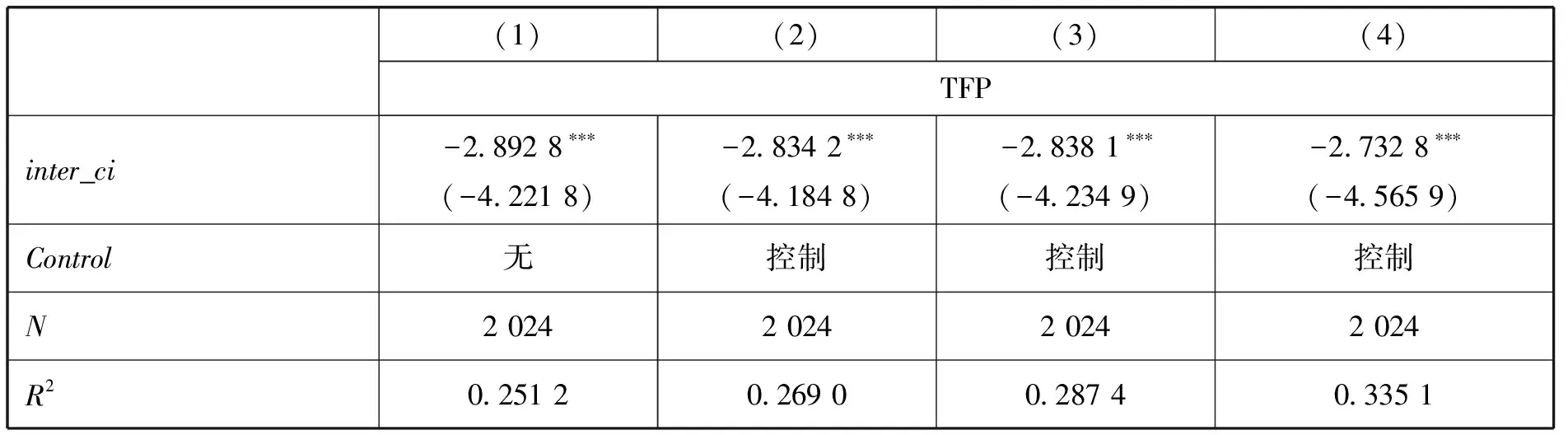

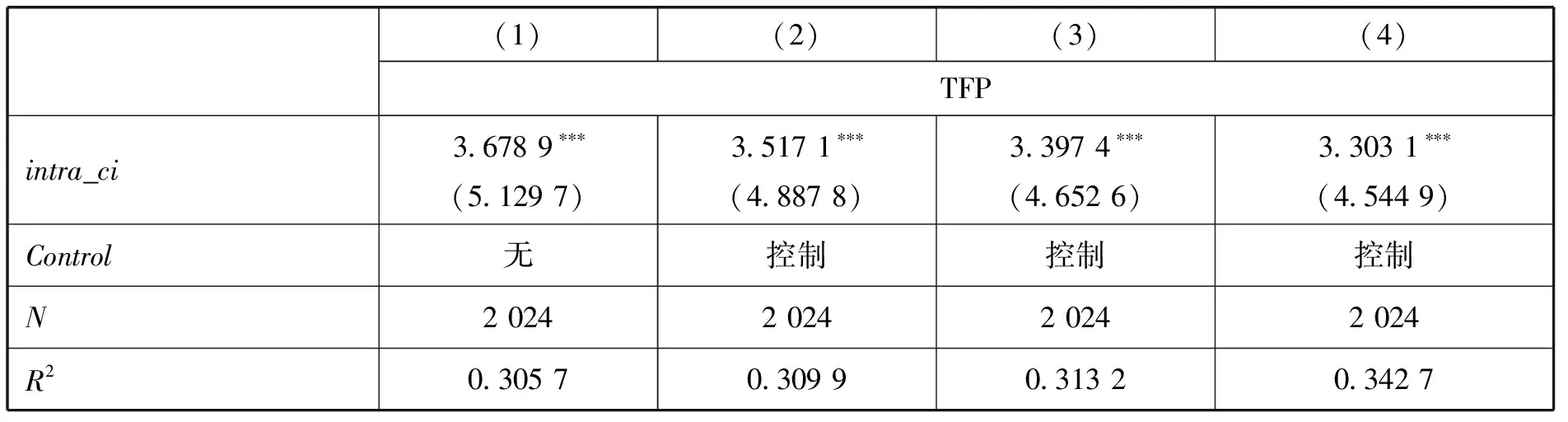

表4和表5分别反映了城市间收入分化和城市内收入分化对TFP的影响,可以发现,无论是单独的回归结果还是依次加入控制变量后的回归结果,都得到了显著一致的结论。通过表4可知,城市间收入分化水平会降低TFP,与假说2呼应;而在表5中,城市内收入分化水平会提高TFP,与假说3呼应。需要强调的是,城市内收入分化对TFP的影响系数大于城市间收入分化影响系数的绝对值,考虑到城市收入分化影响是城市间收入分化影响和城市内收入分化影响的加总,这从另一个角度说明了城市收入分化对TFP总体上是促进的,从而再次呼应了假说1。

表4 城市间收入分化对TFP的影响

表5 城市内收入分化对TFP的影响

(二)内生性问题:工具变量法

上述分析表明,城市间收入分化会降低TFP水平,城市内收入分化会提高TFP水平,而城市收入分化在总体上会促使TFP水平提高。然而,城市TFP水平很有可能会反向影响城市收入分化水平,进而产生内生性问题,例如,彭国华认为全要素生产率对于省区收入差距具有决定性作用(29)彭国华:《中国地区收入差距、全要素生产率及其收敛分析》,载《经济研究》,2005(9)。。为了解决内生性问题所带来的模型估计偏误,本文将采用工具变量回归。如前所述,生产要素在城市间的流动和城市内的重组效率与城市收入分化密切相关。一般而言,生产要素在城市间的流动与城市交通基础设施所承载的运输量具有很强的相关性,城市内部的重组效率则与城市所拥有的要素总量密切相关,此外,城市的综合创新水平对二者也有较强的影响。因此,在工具变量的选择上,本文以《中华人民共和国国民经济和社会发展第七个五年规划》中三大地带的划分作为区域发展不平衡问题开始凸显的标志,分别选取1986年样本城市的铁路公路货运总量(ft_1986)和客运总量(pt_1986)、人口规模(pop_1986)和高等学校数量(univer_1986)为工具变量。具体地,对于城市间收入分化,本文选择代表要素流动能力的货运总量和客运总量以及综合创新水平的高等学校数量为工具变量;对于城市内收入分化,本文选择代表要素总量的人口规模和代表综合创新水平的高等学校数量为工具变量。由于中国改革开放初期的制造业水平并不高,本文认为以上变量对于当年城市全要素生产率的影响可以忽略不计,因此工具变量对于样本时间段的城市全要素生产率也没有影响,满足外生性条件。豪斯曼检验(Hausman Test)的结果显示:城市收入分化、城市间收入分化和城市内收入分化的χ2值均为负,即拒绝“解释变量为外生”的原假设,因此存在内生性问题。此外,三种收入分化的F统计量均大于10,即不存在弱工具变量。(30)城市收入分化、城市间收入分化和城市内收入分化Hausman检验的χ2值分别为:-529.12、-588.23和-602.53;工具变量强弱识别的F统计量分别为:36.43、27.78和141.72。此外,本文选择的工具变量不存在识别不足和过度识别问题,即满足与内生变量强相关且与随机扰动项不相关的性质。工具变量的回归结果显示:在处理了核心解释变量的内生性问题后,城市收入分化、城市间收入分化和城市内收入分化仍然分别提高、降低和提高了城市TFP,与基准回归结果一致。(31)限于篇幅,正文没有汇报本小节和后续(三)(四)两个小节的回归结果,感兴趣的读者可向作者索取。

(三)城市收入分化对不同类型企业TFP的影响

由于中国的基本经济制度具有多种所有制共存的特征,为了探究由企业类型的异质性所带来的估计结果差异,本文对公有制企业、民营企业、外资企业和其他类型企业进行了考察。

根据中国工业企业数据库中企业所有制类型的分类,将企业划分为公有制企业、民营企业、外资企业和其他类型企业,其中公有制企业包括国有企业和集体所有制企业两类,外资企业包括港、澳、台和外国企业。本文计算出由不同所有制类型的企业加权而成的城市TFP,并分别以这些变量为被解释变量,对被解释变量按企业所有制类型分组。

在不同所有制类型企业条件下城市收入分化对城市TFP的回归结果表明,除了民营企业TFP的城市收入分化总体影响不显著之外,对于不同类型企业的城市TFP而言,三个核心解释变量均产生了同基准回归相一致的结果。其中,对于城市收入分化的总体影响,效果最明显的是仅考虑外资企业的城市TFP,系数为1.349;受城市间收入分化影响最大的为仅考虑民营企业的城市TFP,系数为-2.862;而受城市内收入分化影响最大的为仅考虑公有制企业的城市TFP,系数为3.372。一般而言,外资企业为跨国公司,具有雄厚的资本和较强的竞争力,同时由于政府对引进的境外资本也会给予一些政策倾斜,在城市分化的过程中最有机会获得更多的利益;以国有企业和集体所有制企业为代表的大中型公有制企业有很大一部分是上市公司或资源垄断型企业,本身具有相当大的规模和垄断性,而且往往能在激烈的竞争中享有更多政策倾斜,因而在城市内分化的过程中有更多的机会留在城市内相对发达的地区;而民营企业的平均综合实力明显弱于前两类企业,因而在城市收入分化的过程中通常会受到压制。从国内公有制企业和民营企业的系数来看,城市收入分化过程伴随着较为明显的“国进民退”现象。

(四)城市收入分化对不同规模城市的影响

城市的规模往往会决定城市的多种特征,例如规模更大的城市往往因为在自然条件、技术水平、人力资本等方面的优势而具有更高的生产效率。(32)郭晓丹、张军、吴利学:《城市规模、生产率优势与资源配置》,载《管理世界》,2019(4);Glaeser,E.,Resseger,M.,and K.Tobio.“Inequality in Cities”.Journal of Regional Science,2009,49(4):617-646.因此,理解由规模异质性所带来的估计结果差异将有助于制定出更加合理的城市发展规划。

本文根据人口规模将样本城市分为大城市和小城市,并检验城市收入分化水平对于不同规模城市的影响。回归结果表明,虽然城市收入分化对于大城市TFP的总体影响均不显著,但其他系数的估计结果依然稳健。总的来说,小城市TFP受到的影响强于大城市TFP。其原因有两个:(1)就城市间收入分化而言,小城市间的收入分化会使相对更小的城市“雪上加霜”,大城市间的收入分化虽然也是此消彼长,但是大城市的底子相对较厚,有更多的工具和手段来弥补生产要素流出的负面影响,因此城市间收入分化对小城市的冲击更大。(2)就城市内收入分化而言,生产要素重组的效果表明,小城市往往比大城市拥有更大的要素重组空间,因此小城市中一单位要素利用率的提高所带来的TFP增加远大于大城市相应的边际所得,因此城市内收入分化对小城市的促进作用更大。

五、进一步研究

通过前面的分析,本文得到了城市收入分化会提高城市全要素生产率的结论。那么是否就可以认为城市收入分化现象不应该受到排斥呢?现实情况表明,中央政府在20世纪90年代初期就开始倡导区域协调发展,从三大地带到四大板块,从区域协调发展战略到区域协调发展新机制,无不是旨在消除城市收入分化现象的有力举措。为了探究区域协调发展的合理性,本文做进一步分析。

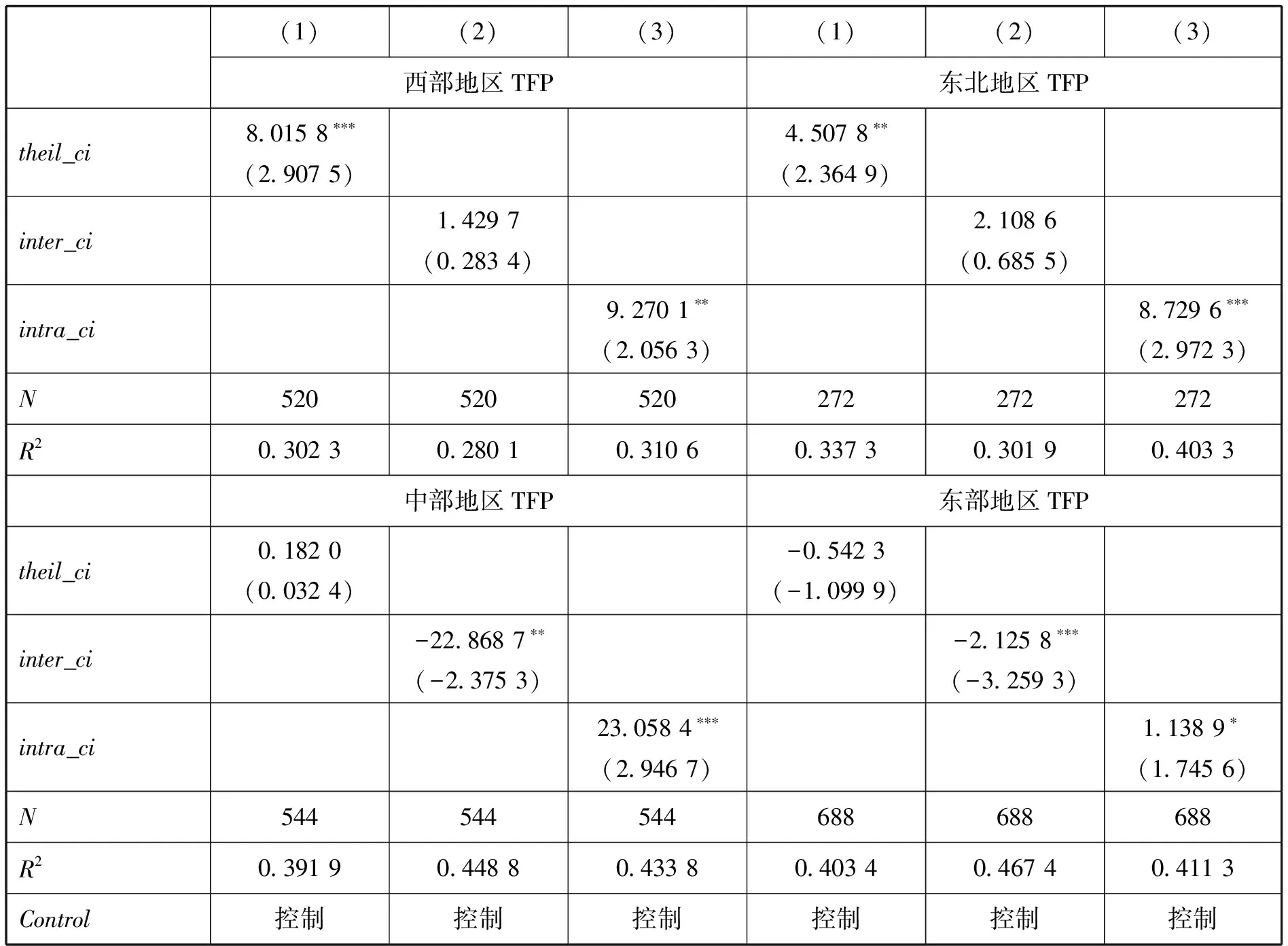

根据四大板块的划分,将样本城市分为西部地区、东北地区、中部地区和东部地区四组,用以考察城市收入分化对不同区域的城市TFP的影响。如表6所示,不同板块的回归结果基本稳健。在相对落后的西部地区和相对老化的东北地区,城市收入分化会显著提高该区域城市的TFP,这说明这些区域中的城市内要素高效重组的空间还很大。中部地区,由于地处发达地区与欠发达地区的中间,不仅会受到发达地区产业转移以及对欠发达地区的“虹吸效应”的双重作用,城市内部要素重组空间较大;而且会受到发达地区的牵制,城市间要素流出较多,影响同样较大。在相对发达的东部地区,无论是要素重组空间还是要素进出的边际权衡,都没有太大的作用空间,因而影响较小。需要注意的是,东部地区的城市内收入分化的影响强度弱于城市间收入分化的影响强度,这表明在中国发达地区,城市收入分化对于全要素生产率的促进作用已经为负。随着中国经济的快速发展,其他区域的城市在未来发展到一定阶段后也会面临和目前东部地区类似的问题,这说明城市收入分化所带来的城市TFP红利并非持续有效,区域协调发展从长期看来是合理的。

表6 城市收入分化对不同地区城市TFP的影响

六、结论与启示

本文立足于中国自改革开放以来城市收入分化与制造业不断升级并存的现实,首次从生产要素空间流动的视角推测了城市收入分化对于全要素生产率的影响效果并进行了实证检验。实证结果表明:第一,中国城市收入分化总体上会提高全要素生产率。具体而言,城市间收入分化会降低全要素生产率,而城市内收入分化会提高全要素生产率。第二,在城市收入分化的过程中,外资企业的全要素生产率上涨幅度最大,而对于公有制企业和民营企业来说,城市收入分化导致了一定程度的“国进民退”。此外,对不同规模的城市的分析显示,小城市受到的影响大于大城市。第三,相对落后的西部地区和相对萧条的东北地区的城市依然还能享有收入分化带来的TFP的提高,而发达的东部地区的城市收入分化对TFP的负向影响已经超过正向影响。这说明在经济发展的初期适宜采取非均衡发展方式,而当经济发展到一定程度时,由非均衡发展方式向均衡发展方式的转变是顺应区域发展规律的必然要求。此结论在一定程度上解释了改革开放初期的非均衡发展战略的科学性与之后制定区域协调发展新机制的合理性,也为邓小平于20世纪80年代提出的“两个大局”战略构想提供了经验支持。

本文的结论对城市与区域发展具有一定的政策启示。首先,中国正在加速推进城市化进程,空间关系已开始由传统的“城乡关系”逐渐转变为“城城关系”,而城市收入分化的现象也必将在该转变过程中更加凸显。因此,需要更加全面地验证该现象对于城市发展的影响。对此,本文旨在起到抛砖引玉的作用。其次,在城市收入分化的过程中,政府应当更加关注相对较弱的城市,即民营企业比重较大的城市、规模相对较小的城市以及欠发达地区的城市,通过税收减免、转移支付以及降低融资利率等政策工具来缓解收入分化带来的负向冲击。最后,理性对待城市收入分化现象。一方面,城市收入分化对于城市发展的影响并不全然为负,这无疑扩大了制定并实施区域政策的空间和弹性,例如,可以考虑将政策工具聚焦解决城市间分化的负向影响方面,尽可能有的放矢。另一方面,对于处在不同发展区域的城市,需要分类精准施策,例如,对于经济发展水平较低区域的城市,一定程度的收入分化是有好处的;而对于经济发展水平较高区域的城市,则需要调整到协调发展的路径上来。

中国城市收入分化的现象必将长期伴随着城市化进程的始终,同时诸多规模不同、形态各异的城市在空间共存的格局将是新常态的一个重要体现。本文考察了不同类型城市收入分化的影响,经验研究结论为区域发展战略和区域政策随着发展阶段的变化而调整提供了理论支持,但如何深入理解城市收入分化现象对城市发展的具体影响还需要进一步研究。