徐悲鸿《放下你的鞭子中之王莹女士》再研究

——基于情境实践与图像考古的认识与讨论

曹庆晖

在绘画研究中,理解画家的作品离不开对画家所处社会大环境、生活小圈子以及其他创作相关因素的完整了解,因为画家之所以触及或聚焦某些题材并形成作品原义的线索和因果,就包裹在其中。

作品原义及其形象化是一个多因素复杂作用和演化的过程。这些因素,或显性或隐性,或直接或间接,或迄今尚不为人所知而亟待被发现和探究,其相互关联缠绕所形成的原义蛰伏的空间居所,即所谓的“创作情境”。对图像原义的逼近和探寻,相当程度上取决于探究者对情境的复原,这往往基于对已知因果的分析和未知因素的推测。但这一工作努力的目标其实是有限且难臻于极的,因为复原之详略直接取决于探究者所知多少以及分析有效与否,也取决于在多大程度上能挣脱某些正在流行或根深蒂固的观念的掣肘。因此,这里虽用“复原”这个词,但实际的工作却类似于模拟性实践。每一次探究者所展开的原义探寻其实都是对情境的一次模拟性实践,并且每次实践都将为以后的实践提供参鉴。

有关作品生产的各种材料在情境实践中彼此缠绕,阻碍着对作品原义的接近,因而需要对作品相关的文献和材料进行梳理、考证和辨析,这听起来类似考古,它既是建构情境模拟性实践的重心,也是触发创作原义的机关。当然,图像考古的结论是否成立,也取决于研究者采用的方法与角度是否有效。

本文以徐悲鸿1939年创作的油画《放下你的鞭子中之王莹女士》(见本期封二)为例,在已有资料和研究成果基础上,展开情境实践和图像考古,追寻其原义,并在情境-原义的认识基础上讨论对作品的评价问题。

一、国难之际:赴东南亚筹赈救亡之新中国剧团、徐悲鸿诸君诸事

七七事变爆发后,1932年入党的影剧明星金山(1911—1982)接受中共上海中央局文委负责人夏衍的指示,筹组并作为副队长,结成包括金山当时的爱人、1930年入党的影剧明星王莹(1913—1974)在内的“上海话剧界救亡协会战时移动演剧第二队”(后改名为“上海救亡演剧二队”,以下简称“二队”,图1)。“二队”一行14人在8月20日离开上海,经南京沿陇海铁路从事抗日救亡演剧活动,一路演出《放下你的鞭子》《保卫卢沟桥》《在东北》等剧目,辗转两个月后到达武汉。在国共合作建立抗日民族统一战线的形势下,“救亡演剧二队”在这里再度改名为“抗敌演剧二队”,由金山、王莹分任正副队长,金山同时参加八路军驻武汉办事处所属文艺小组的工作。这样,金山有机会就是否接受国民党桂系将领李宗仁、白崇禧的邀请和资助,带队到南洋群岛以演剧向华侨宣传抗日和募捐筹赈等一些重大问题,直接向中共中央驻武汉代表、国民党军事委员会政治部副部长周恩来汇报并听取指示。

周恩来此前已通过白崇禧机要秘书、地下党员谢和庚获悉桂系高层有意动员演艺力量赴海外宣传抗战。针对金山汇报时所流露的党员出国后是否可以放手宣传抗日救亡的思想顾虑,以及他更愿去延安参加革命的想法,周恩来明确要求金山借机率队出国宣传抗战,并希望金山把眼光放远些,站高些,要站在抗日民族统一战线的政策立场上团结朋友和广大华侨,同时特别叮嘱他到东南亚开展工作要注意“工作紧张,生活严肃,态度灰色,经济清楚”。所谓“灰色”,按照金山自己的理解,就是:

图1 上海话剧界救亡协会战时移动演剧第二队合影。后排戴眼镜者为队长、剧作家兼导演洪深,其右侧穿长衫者为副队长金山,前排执旗女士为王莹,旗上题字出自郭沫若的手笔,合影最左侧穿翻领西装者为作曲家冼星海

既要坚持党的原则立场,即抗战到底的立场,又不要暴露共产党员身份。或者说,“灰色”就是“保护色”;也就是对自己的一言一行必须十分谨慎而恰当;而且,搞“保护色”绝对不等于说假话,而是说必须说和可以说的话,做必须做和可以做的事,避免不宜说的话和不宜做的事。①

在这一指示下,肩负使命的金山化名赵洵,与王莹将“二队”组建为“中国救亡剧团”(以下简称“中救”)并任正副团长(图2),以周恩来相赠的十六字为团训②,组成“实际上是中国共产党领导的小小宣传队”③,于1939年春自广西桂林取道香港,往南洋群岛开展宣传抗日和筹赈救亡的演剧工作。

时年金山28岁,王莹26岁,既是因分别主演电影《夜半歌声》、话剧《赛金花》而蜚声舞台的当红明星,又是不畏艰险投身抗日救亡的地下党员,风华正茂,成熟可靠,富有理想,百折不挠。“中救”最初在香港、越南开展工作时遭遇严重挫折,并不顺利,后拟转道新加坡另开码头。按计划,副团长王莹带领几位队员在1939年9月30日先行登岸星洲打前站,但之后却没有等来金山率领的“中救”大部入境。10月3日,“中救”大部乘船抵达新加坡港后,却因英殖民当局拒绝入境而被迫原船返回越南。在此逆境下,“中救”党支部决定对外佯称回国,实则暗度陈仓往云南整编,最终留下的20名坚定分子化整为零,乔装改扮,在1940年上半年陆续潜入新加坡。由于没有合法身份,他们在南洋华侨筹赈祖国难民总会主席陈嘉庚的帮助下秘密藏身。金山后来回忆说:

图2 中国救亡剧团合影。合影最左侧站立者为团长金山(裤腿标1),前排蹲姿女士中右二为副团长王莹(裙摆标2)

(1940年——引者注)苏中英法联合战线正在形成……这个国际背景有利于我们宣传抗日的活动。有一天陈嘉庚先生提议由他出面主持一个名为“新中国剧团”的筹赈演出,救济英国伦敦遭受法西斯轰炸的妇孺。此议如成事实后,陈嘉庚将以“南侨总会”名义敦请“新中”在新加坡和马来亚进行筹赈公演,救济祖国伤兵难民。这样,我们这群“黑人”就能够公开活动了。我们分析了新的国际形势,认为此议是可行的。果然,英殖民当局乐意送这个“人情”。④

“新中”成立后,由团长金山和副团长王莹带领,在星、马各地筹赈会主持下,自1940年6月到12月在南洋群岛筹赈公演27次80场,先后上演多幕话剧《塞上风光》《永定河畔》《夜光杯》及独幕话剧《人约黄昏》《贼》《大义灭亲》《婴儿劫》《为自由和平而战》和《放下你的鞭子》等十几个剧目,他们“以戏剧做抗战宣传,以工作为筹赈工具,遍受各地侨胞之空前热烈的欢迎”,被南洋媒体誉为“新中国新兴艺术之代表,轰动海内外的戏剧铁军”⑤。其中,金山、王莹主演的《放下你的鞭子》因表演感人而深受欢迎,该剧的筹赈成绩也非常突出。

《放下你的鞭子》在走出国门前,已在“九一八”事变、“一二·九”运动和七七事变后不断掀起的全国抗日怒潮推动下,由一出“个人改编”的控诉阶级压迫的启蒙宣传短剧,演变为一出“集体改编”的鼓动抗日、宣传救亡的热剧。剧中情节以卖艺老汉和女儿香姐为中心展开:

从东北沦陷区逃出来的父女俩,流离道路,无以为生,老父逼女儿街头卖唱,女儿不愿,老父举起鞭子要打她,从群众中走出来一位青年,高叫“放下你的鞭子!”并责问老汉何以要折磨他女儿,老汉和他女儿因诉说日寇入侵,家乡沦陷,被迫流亡的痛苦。最后青年向群众说:“我们若不赶快起来自救,这样的灾难将落到我们每个人的头上。”于是群众中爆发出“打倒日本帝国主义”的吼声。⑥

在新加坡,金山、王莹每演毕《放下你的鞭子》,“观众自动献金的热流,更滥泛着整个剧场”⑦。及至马来亚,演出效果同样热烈,王莹感慨地说:“《放下你的鞭子》我们深觉得演出的次数多了,观众却偏偏欢喜它,热烈地喝彩,献金在第二幕之后已经举行过了,大家的荷包所有的,多数已经献给国家了,料不到在《放下你的鞭子》中,自动丢上去……又是颇为可观的数目。”⑧但就在“新中”按计划在南洋群岛巡演之际,团长金山在1940年底被英殖民当局以“影响治安”和“偷渡登陆”为由驱逐出境,迫使“新中”不得不在12月14日宣布结束海外宣传工作。1940年12月底到1941年2月初,全团人员分批返回香港,最后离星返国的队员曾于2月3日以“新中”名义发表告别马来亚侨胞书。

“新中”团员先后抵达香港之时,正是1941年1月皖南事变爆发之际,中共地下党组织的文艺骨干与民主进步人士也相继撤到香港,由此在夏末秋初逐渐形成了集合有“新中”等剧团演剧力量的“旅港剧人协会”,开始在香港开展话剧活动。期间的6月至8月,王莹曾飞抵重庆,借向白崇禧汇报南洋筹赈之机,先后三次面见周恩来,详细报告他们在东南亚的工作、见闻与收获,在第三次汇报时王莹还谈到她所接触的徐悲鸿对桂系已有新认识等话题。周恩来在听取王莹工作汇报后曾特别赞扬说:“只有我们党,才有你和金山这样的人才。”⑨至此,“新中”这支“中国共产党领导的小小宣传队”完成了党交派的革命任务,成功复命。

是年底,在12月7日,日军偷袭美国海空军基地珍珠港,发动太平洋战争。19日,日军突入香港。25日,港督向日军投降。金山、王莹等与党组织有联系的文艺工作者和民主人士共21人撤离香港,于1942年初转移到桂林、重庆,金山、王莹也开始了各自的人生旅程。

当“中救”还在广西为出国做准备的时候,国立中央大学艺术科教授徐悲鸿(1895—1953)已于1939年1月9日入境新加坡。徐悲鸿在写给子女的信中说:“因为要尽到我个人对国家之义务,所以要去南洋卖画,捐与国家。”⑩及至登岸星洲,徐悲鸿在接受黄曼士等友人以及新闻记者的欢迎时,依旧表态称艺术家应“尽其所能贡献国家,尽国民一分子之义务”⑪。然而在中国农历新年2月19日这一天,徐悲鸿却写道:“遐迩尽爆竹声喧,浪迹天南目黯然。总觉行藏全不惯,看他溽暑过新年。”⑫显然,在国家兴亡、匹夫有责之外,另有一层不便与外人道的魂不守舍。

在家愁这一面,自1930年徐悲鸿和女学生孙多慈发生暧昧感情后,其妻蒋碧薇怨恨徐悲鸿不能克制自己泛滥的情感,自以为是,一味放纵,闹得好像倒是她在吃醋拈酸一般⑬,而徐悲鸿则烦恼蒋碧薇遇事太过挑剔,得理不饶人,处处对立,让他无法应付⑭。冷战与负气、争吵与出走、隔阂与落寞、中伤与煎熬与日俱增,夫妻双方都颇感痛苦难耐。1936年徐悲鸿之所以远赴广西,为桂系军政领袖礼遇,创作了油画巨制《广西三杰》,逃避家庭矛盾躲出去是一个重要因素。及至卢沟桥事变后,徐悲鸿与蒋碧薇最终走向公开彻底破裂。1937年9月,蒋碧薇在已暗恋她十余年的朋友张道藩的关心呵护中彻底敞开心扉,开始与其谱写“海枯石烂,斯爱不泯”的人生苦恋,而徐悲鸿1938年8月在广西登报宣称与蒋碧薇脱离同居关系后却未能如愿和孙多慈走到一起,“心力交疲”中不禁也渐有“绝色俄疑成一梦,应当海市蜃楼看”⑮的感悟。而此前自6月中下旬以来,印度诗人泰戈尔和新加坡友人就不断向徐悲鸿发出办展邀请,期间徐悲鸿又在桂林听闻“献金救国之举,各大城风起,慷慨输将者,大不乏人”⑯的消息,于是他下定决心,决定以卖画所得助个人旅行和国家救亡。

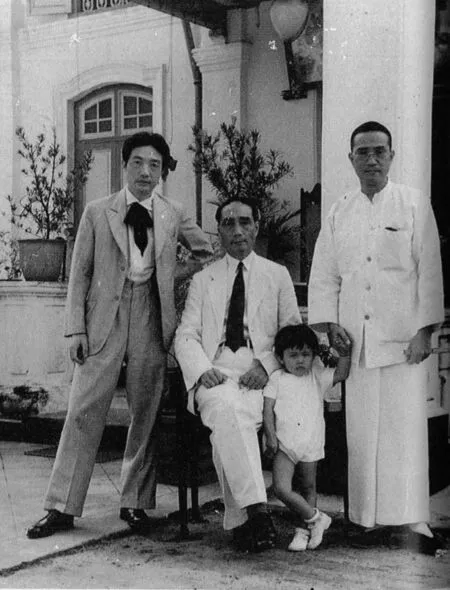

徐悲鸿原计划出国一两月即回,未料却一走三年。在新加坡期间,他得恩友黄孟圭(1885—1965)、黄曼士(1890—1963)兄弟关照尤多(图3),日常下榻作画即在黄曼士江夏堂,而当地也有他的一些老友如郁达夫在此图谋事业,他们地头熟、人脉广,自然也惠及徐悲鸿的人际交往。在与老友新朋的交际酬应中徐悲鸿作画甚多,也不乏需要约定时间地点甚至简单交流构思的名人显贵肖像,这其中就有为深入东南亚进行抗宣筹赈的“中救”演员王莹绘制的演剧像。由这张画像的缘分,徐悲鸿在与明星王莹的交往中,具体接触到投身国家政治和民族救亡的时代新女性。王莹与不愿让徐悲鸿陷于激进政治的蒋碧薇、还未自立于社会的同龄女青年孙多慈截然不同,这种不同对于徐悲鸿认识和理解时代新女性至关重要。实际上,王莹的成熟与进步令左翼作家郁达夫都颇感震动。徐悲鸿正是从王莹的经历和谈吐中,具体感受到投身救亡运动的时代新女性之艰苦付出与伟大卓绝,誉其为“人人敬慕之女杰”并题于画像之上。自然,这张画像在侨界和海外的影响,也会通过国共双方密织的人脉关系(情报)网,及时向中枢传递王莹、徐悲鸿等爱国艺术家在海外抗日民族统一战线中发挥的作用。

徐悲鸿在东南亚一直盘桓到太平洋战争爆发,形势危在旦夕之时,才仓促于1942年1月6日离开新加坡。不过,他的那些知己和朋友并不都能远离战争的烈焰。2月15日,新加坡沦陷。徐悲鸿曾经为之描绘过妻女像的画家张汝器、曾经为之描画过三口之家的建筑师和艺术家何光耀以及星华文化界抗敌联合会主席郁达夫等人,先后在“大检证”(又称“肃清”行动,即疯狂的种族大屠杀)和日据时期为日军杀害。

1942年6月下旬,躲过日军荼毒的徐悲鸿回到重庆,不久,见到即将以外交身份赴美国留学的王莹、谢和庚来向他辞行,徐悲鸿在匆忙中向身处美国的好友林语堂修书一封,举荐王莹并望其关照道:“王莹女士是国内和南洋知名的演员和散文作者,她在前线和星洲演出募集了巨款资助抗战。”⑰1943年3月在与王莹的通信往还中,徐悲鸿还牵肠挂肚地说:“孟圭、曼士俱无消息,南洋数载,竟成一梦。吾所恋恋乃几位高贵性格之友人,而今除林十一以外,全数沦陷在毒瘴中,可胜悲叹!抑其生活如何,诚不堪想象也。”⑱

图3 徐悲鸿、黄孟圭、黄曼士外孙女及黄曼士(从左至右)在江夏堂合影 1939年

二、无缘看戏:徐悲鸿是否观看《放下你的鞭子》之求证

1939年10月,徐悲鸿在新加坡为王莹绘制的那幅签题有“人人敬慕之女杰王莹”的著名画像完成。像高144厘米,宽90厘米,与体态娇小的王莹几乎等大。像成后,江夏堂曾小范围举行有二十余人参加的朋友圈庆贺宴会,与会者在那时方知作品之所以然并题诗为贺,留下有关这件作品最早的赞咏资料。

11月中旬,徐悲鸿在离开新加坡赴印度途中,用印制该画像的明信片函告广西省政府委员孙仁林并托其转告白崇禧时写道:

“放下你的鞭子”中之王莹女士,此画与真人一般大,十月底弟以十二日工夫写成,今在星洲已托友人代为觅主卖去,定价星币五千金,全数捐与国家并指定以半数捐广西。弟于十一月十七日离星,十九日在槟城尚见王女士,一切顺适,闻新年其肆可开张,请转告健公。⑲

此函文字不多但信息不少,有关作品本身比较重要的是:其一,徐悲鸿自述作品所绘为“放下你的鞭子中之王莹女士”,明示画像的落脚点是王莹本人;其二,画王莹但不馈赠王莹,而是拟售卖筹赈。

1940年1月15日,被徐悲鸿描述为“‘放下你的鞭子’中之王莹女士”的这幅画像,在《良友》第150期以“悲鸿近作”为题,整版发表全图和王莹头像局部并配文(图4),首次向国内读者介绍并报道说:

图4《良友》第150期发表《悲鸿近作》 1940年

应东方学院之请,专赴印度讲学之中国名家徐悲鸿教授,抗战期间曾在香港新加坡等地举行画展,以所得贡献国家,深获全国青年美术界之敬仰。近将抗战话剧《放下你的鞭子》绘成巨幅油画(左)并为该剧主角王莹造像(下)。顷得徐教授将该画摄影自新加坡寄递,适值本刊出版一百五十期纪念,急为制版刊出,以供国内外读者之观摩。惜因原作在新加坡,未便寄递,藉以制成彩色版,故徐教授笔下之丰厚色彩,及雄健笔触,无法传出,是为憾事耳。⑳

1940年12月19日至21日,从印度返回新加坡的徐悲鸿,携画参加了在维多利亚纪念堂举办的新加坡华人美术研究会第五届年展,是为该画完成一年后首次走出徐悲鸿江夏堂的朋友圈,公开亮相。

1941年3月1日,此画于怡保霹华筹赈会主办的“徐悲鸿先生画展助赈”活动中展出并印成10万张明信片用以筹款支援抗战,进一步扩大了该画在东南亚的影响。

1942年1月6日,徐悲鸿在星洲沦陷前仓促撤离新加坡时,未携回画作与物品甚多,其中即包括这件油画。此后,少见报刊对这件作品有进一步有价值的跟踪报道,也未见徐悲鸿和王莹两位当事人对这件作品创作的前因后果有任何具体的描述遗存,并且画作本身也开始长期脱离公众视线,甚至,新加坡艺术界在徐悲鸿去世后于1954年2月19日至21日举办徐悲鸿遗作展览会(展出62件作品)及出版《徐悲鸿遗作集》(收入29件作品)中,也未见有这件画作。尽管在遗作集前有徐悲鸿好友、了解此画经过的黄曼士所撰《徐悲鸿先生事略》评论说:“其油画有……《田横五百士》《傒我后》《愚公移山》……及《王莹像》……王莹女士演剧助赈,先生喜其爱国,为写《放下你的鞭子》巨幅,亦为生平得意之作。”㉑

三十年后,该画于1984年重现新加坡收藏圈,由新加坡藏家从黄曼士后人手中购得。20世纪90年代初期,画作转手香港藏家。2007年,此作最终由台湾藏家于香港苏富比拍卖会以7200万港元购藏。

《放下你的鞭子中之王莹女士》在新加坡重新公开后,当地记者即以徐悲鸿画王莹在新加坡街头表演《放下你的鞭子》为事实予以报道和介绍,而国内在八九十年代对相关事实的认识也起起伏伏。

1981年,徐悲鸿的学生艾中信在其《徐悲鸿研究》中,着重评论了这件作品之于徐悲鸿写实主义思想的发展,但并未对画作的创作过程以及徐悲鸿是否看过王莹演出《放下你的鞭子》落笔墨,只是点到为止说“1937年抗日战争初起,他创作了油画《放下你的鞭子》,取材于同名话剧”㉒。

1992年,徐悲鸿研究者王震等人在《徐悲鸿在南洋》一书中,不仅提及徐悲鸿和好友郁达夫多次在新加坡街头观看王莹主演《放下你的鞭子》,而且还对徐悲鸿现场看戏并鼓励王莹进行了绘声绘色的描写。书中写道:

王莹在街头演出,新加坡的各界人士都蜂拥而至前去观看,徐悲鸿也在其中,他不时地为演员们的演技叫好。演出结束后,他专程走到后台去看望王莹,对她的演出成功大加赞扬:“你的成就和影响已超出祖国而遍传海内外了。”㉓

此说一出,影响不小,以致1950年与王莹在美国结成人生伴侣但缺席王莹新加坡筹赈之旅的原国民党桂系军官和中共地下党员谢和赓,在1995年发表《徐悲鸿、王莹和〈放下你的鞭子〉》时也采信此说,表示“徐大师和郁达夫曾几次在新加坡观看了《放下你的鞭子》的演出”㉔。

可是,王震2006年在其《徐悲鸿年谱长编》中,除对艾中信《徐悲鸿研究》的记载予以补充说明,指出1937年徐悲鸿没有机会观看该剧以及画作完成于1939年10月并发表于1940年1月15日的《良友》画报外,没有再提之前在《徐悲鸿在南洋》中详加描述的徐悲鸿、郁达夫在新加坡街头同观该剧以及徐悲鸿现场鼓励王莹的内容。

那么,徐悲鸿在新加坡到底有没有在街头看过王莹主演《放下你的鞭子》呢?

徐悲鸿1939年1月9日抵达新加坡,1942年1月6日从新加坡撤离。在这三年中,他起初在新加坡住了十个月,随后在1939年11月17日乘船践约访问印度,会晤泰戈尔和旅印生活一年,1940年12月13日重返新加坡,又在马来亚和新加坡之间活动了一年㉕。也就是说,徐悲鸿在新加坡逗留的具体时间为1939年1月9日至11月17日和1940年12月13日至1942年1月6日。

前已述及,王莹依“中救”另起码头的方案,率几位队员在1939年9月30日先行登岸星洲并就地待命,以期与后续大部队会合。这样,王莹在入境后与11月17日离开新加坡赴印度的徐悲鸿有一个半月的交集时间,而若把《放下你的鞭子中之王莹女士》成画的时间“廿八年十月”——有人更明确地指出“油画应完成于十月二十七日”㉖——考虑在内,那么徐悲鸿与王莹相逢并为王莹完成画像也就是这27天内的事。在这27天中,初来乍到、肩负使命的演艺明星王莹,在“中救”后续人马入境受阻,公开开展筹赈义演活动的形势并不明朗之际,接受采访时对记者讲“这次来星的目的和任务,还没有到发表的时期”㉗,而且“为了环境的关系,工作一时不能开展”㉘。因此,不论是至画像完成的10月27日前,还是至徐悲鸿离开新加坡的11月17日前,王莹都没有演出包括《放下你的鞭子》在内的任何剧目,徐悲鸿也无缘见识王莹的表演。

直至1940年3月5日,徐悲鸿已经画完《放下你的鞭子中之王莹女士》并离开新加坡去印度四个多月后,王莹才在“南侨总会”主席陈嘉庚支持下,于新加坡首次获得非正式公开表演的机会——在华侨中学为南洋华侨回国慰劳团首途返国献演《放下你的鞭子》㉙。6月,殖民当局才允许金山、王莹以“新中”名义在海峡殖民地及马来亚联邦各埠公演。6月15日至7月21日,“新中”在新加坡公演了四次,其中6月15日至17日第一次在大世界游艺场太平洋戏院、7月19日至21日第四次在新世界游艺场日光戏院,金山、王莹联袂主演过四场《放下你的鞭子》㉚。8月18日,“新中”按计划离开新加坡到英属全马来亚巡演,直到1940年底金山遭驱逐为止。而“新中”在星、马公演的这段时间,徐悲鸿一直访印未返,及至1940年12月13日徐悲鸿返回新加坡时,正赶上14日“新中”在殖民当局压制下宣布结束马来亚巡演开始陆续回国。所以,身在东南亚的徐悲鸿自始至终没有机会观看金山、王莹的拿手戏《放下你的鞭子》,更无从谈起在街头观剧。因为“新中”在星、马的公开表演,都是经由各地筹赈会负责,在剧院——个别也在体育馆——售票演出,从未上街义演。

对徐悲鸿、王莹初到星洲的情况,时任《星洲日报》文艺副刊《晨星》主编的郁达夫曾发表《与悲鸿的再遇》《再见王莹》等文章,给予及时而又热情的报道。左翼作家郁达夫(1896—1945)1938年12月28日置身新加坡,是与徐悲鸿、王莹在国内即已相识的老朋友。相较而言,王莹的进步给郁达夫留下的印象显然要比徐悲鸿深刻得多。郁达夫觉得“十年不见,悲鸿先生的丰采,还觉得没有什么改变,只是颜面上多了几条线纹;但精神焕发,勇往直前的热情气概,还依旧和往年一样”㉛。但和“又有一年多时间的不见”的王莹再次谋面后,他就感到:

王莹女士是长成了,她的政治见解,她的文艺修养,以及她的阅世经验,在这抗战的两年零三个月里,真有了惊人的进步。我不敢再以从前对一位娇羞的小姑娘那样的态度对她了。她在这一个大时代里,已经找出了她自己所应走的路,而且也已经尽了她国民一分子所应尽的责。㉜

为此,郁达夫感慨地说:“女子的进步,的确比我们男子来得快,尤其是像在王莹女士的那一个年龄的时代。”㉝(图5)这样的认识,郁达夫是公之于报章对所有读者讲的,其中自然也包括他的朋友徐悲鸿。

郁达夫和徐悲鸿、王莹虽然早已相交相知,在新加坡也多有往来,而且据说当年徐悲鸿画王莹就出于郁达夫的顺口邀约㉞,但即便如此,也绝不可能出现郁达夫、徐悲鸿数次在新加坡街头观看王莹演出《放下你的鞭子》的情境,其中原因前文已有论及。但与徐悲鸿不一样,非常熟悉这出戏的郁达夫在旅居新加坡期间的确看过王莹主演《放下你的鞭子》,具体而言就是1940年3月5日王莹在华侨中学慰问侨领的那次非正式献演。五天后,郁达夫于《晨星》发表的《看王女士等的演剧》中写道:

图5 王莹像 李世芳摄1935年

我看《放下你的鞭子》这一出街头剧,在徐州前线,在国内各地,以及到了马来亚以后,看武汉合唱团及其他剧团所演的,总共也有了十几次的光景,但仔细比较起来,却觉得以这一次为最出色。㉟

正如《放下你的鞭子》在国内抗战爆发后由各进步社团畅演不衰一样,在南洋群岛以演出这出戏筹赈获得声誉的也不止“新中”一个。比金山、王莹率领的“新中”早一步在东南亚筹赈演出的,还有郁达夫提到的武汉合唱团(图6)。这个合唱团是在武汉失守后,由曾流亡在武汉的国立音乐专科学校几位师生联络一部分爱国青年学生共同组织起来的,由夏之秋、黄椒衍任正副团长,共28人,先后分三批最终于1938年12月14日会合于星洲,以歌咏、演剧、讲演为筹赈表演形式。其中郑秋子饰演老汉、陈文仙饰演香姐的《逃难到星洲》即改编自《放下你的鞭子》。武汉合唱团第一次公演《逃难到星洲》是12月28日在大世界太平洋戏院,此后又于12月30日、1939年1月17日在新世界日光戏院,2月12日在快乐世界体育场,3月11日在天福宫数次公演该剧。1939年4月11日武汉合唱团离开新加坡到马来亚各州巡演,时常根据巡演地点变更戏名,改编《放下你的鞭子》演出《逃难到拉美士》《逃难到麻坡》《逃难到芙蓉》等。1940年4月24日,武汉合唱团最后一批团员完成使命启程返国㊱。

图6 武汉合唱团合影

1938年12月14日至1939年4月11日是武汉合唱团登陆星洲表演《逃难到星洲》等剧目受到欢迎的时期,也正是徐悲鸿旅居新加坡的前三个多月。目前所知,1939年1月22日,刚到新加坡十来天的徐悲鸿即作为“我国第一流画家”,应邀出席了下午两点半在快乐世界舞厅举行的有六百余位来宾的星华文化界及武汉合唱团联谊会,并在武汉合唱团团长夏之秋致辞之后发表了主旨为“提倡战时教育、提倡科学和国术”㊲的演说。此外,也能看到郁达夫在新加坡和马来亚观看武汉合唱团公演《雷雨》(1939年3月25日大世界太平洋戏院)、《前夜》(1939年3月31日大世界太平洋戏院)、《原野》(1939年9月27日吉隆坡中华大会堂)等戏的剧评,但是却没有见到徐悲鸿与武汉合唱团以及《逃难到星洲》等剧目演员有进一步交往的报道,笔者相信,他们之间若有交往,一定不会被追踪文化动态和名人行踪的南洋报刊记者遗漏,何况郁达夫本身就是星洲几家报刊文艺副刊的主编。

基于此,笔者一方面认定徐悲鸿无缘在新加坡看到因形势所迫而无法展开工作的王莹主演的《放下你的鞭子》,另一方面也推断徐悲鸿没有在剧场看过当时正在新加坡演出的武汉合唱团表演的《逃难到星洲》,这两方面归总起来即:徐悲鸿在创作《放下你的鞭子》中王莹演剧像之前,对该剧的人物角色、故事情节、高潮起伏没有临场观看的戏剧体验。当然,这并不表示或能够证实徐悲鸿对《放下你的鞭子》没有任何资讯或概念,毕竟这出戏的剧情并不复杂,报纸报道也不少。但对于讲求艺术感受的创作者来说,知道剧情与现场观剧截然不同。

三、凤穿牡丹:徐悲鸿改编王莹-香姐服装纹样之事实及意义

徐悲鸿没有《放下你的鞭子》的观剧体验,无论是对中国救亡剧团金山、王莹主演的同名剧目,还是对武汉合唱团郑秋子、陈文仙主演的改编剧目,这是讨论画作《放下你的鞭子中之王莹女士》的基本前提,那么由此出发,面对作品,我们能读出什么呢?

我们并不清楚郁达夫当年是在怎样情境下的顺口邀约促成了徐悲鸿与王莹之间的合作,并且无从证实也不能否认这种说法的可靠性。毫无疑问的是,无论是出于谁以及怎样的邀约,这一合作在徐悲鸿和王莹之间达成并得以顺利实施。同时通过上文可知,这件作品并非出于私人订件和画家馈赠的目的,而是可以售卖筹赈的作品,这证明了其原本具有的公益性。从这一点而言,倒不违逆郁达夫、徐悲鸿、王莹这三位爱国文艺家转战东南亚、服务抗战救国的初心。

按照徐悲鸿的说法,他用了12天就完成了这幅画像。对此有所了解的徐悲鸿友人黄葆芳(1912—1989)曾回忆说:

当年王莹与剧团团员陆续抵达新加坡后,集中住在金炎路前南侨师范学院内,校舍是李光前的产业,房间大,地点安静。那天悲鸿带齐画具,在学校内先请王莹摆了几个不同的剧中动作,选定姿态后,便起稿,画头像部分,又拍摄多幅照片。悲鸿当时作画速度并不快,背景及衣服图案纹饰,都是回到江夏堂住所完成的。油画应完成于十月二十七日,右下方题有“人人敬慕之女杰王莹,廿八年十月悲鸿客星洲”。㊳

如果黄葆芳之说属实,那么徐悲鸿应该是在10月15日左右开工的,而且基本没有浪费时间,选定姿态,抓住大要,直接构图,直奔要点。问题是,王莹虽然在“二队”时从上海到武汉沿途表演《放下你的鞭子》,但真正以表演该剧享誉东南亚和获名于剧坛是1940年下半年的事,此前王莹在新加坡并没有正式公演该剧的机会,徐悲鸿因此也无缘看到她的表演。好友郁达夫虽对《放下你的鞭子》本身烂熟于心,但他亲眼看到王莹表演的版本也是在画像完成四个多月后的3月5日。那么,在该剧在海外还没有任何群众基础之际,是谁动念要徐悲鸿画《放下你的鞭子》中的王莹,而不是其他抗宣剧目中的王莹呢?

这里,顺着黄葆芳的回忆,做些假设性当然也是冒险性的讨论。首先,没看过王莹主演《放下你的鞭子》也没有该剧现场体验的徐悲鸿,为王莹画像有两种可能的选择,即或是倾向于生活像,或是倾向于职业像。而从黄葆芳所说徐悲鸿专门带画具到学校请王莹摆几个剧中不同的动作加以选定这一情节来看,倾向职业像应该是事先已有的约定而非临时起意的安排。显然这样的“预约”既便于徐悲鸿对王莹的身份传达,也便于王莹的配合准备,从而提高了双方合作的效率。

明确被画者的职业身份是内在于徐悲鸿写实主义人物画作的自觉要求,这在徐悲鸿在南洋为诸贤达友好完成的若干画像中都有反映,他会根据情况辅之以道具,衬之以环境,含之以关系,寓意于角度,通过各种恰当的方式交代被画者社会性的那一面。如徐悲鸿1939年为何光耀一家三口作画时,就要求何光耀“在桌子上摆放建筑图样以显示何所从事的行业”㊴。因此,以职业像的思路去表现作为演员的王莹必是出于徐悲鸿的动议,而这或许顺带解释了徐悲鸿初次定稿时为什么要亲自带画具去王莹居住的师范学院,而不是让王莹到江夏堂,或许并不完全是因为师范学院宽敞和安静,而极有可能是在师范学院便于王莹就近调整她作为演员的着装方案和更衣。但徐悲鸿并没看过王莹演戏,脑子里根本没有王莹扮演角色所用的行头概念,所以在具体的着装方案上徐悲鸿不会预先提出具体要求,最多是根据现场需要调整。好友郁达夫倒是了解王莹更多,但当时王莹并未以擅演《放下你的鞭子》而闻名,郁达夫也是像成之后的数月才有机会一睹王莹扮演香姐的芳容与演技,更何况对熟谙文艺创作规律的郁达夫来说,怎么会对徐悲鸿画王莹的构思倾向越俎代庖呢?因此,选择什么戏装其实给王莹留下很大的自主空间,以《放下你的鞭子》中的香姐扮相示人,只会来自于王莹本人。

从作为被画者的角度来说,王莹一定以配合而不可能主导徐悲鸿的态度来积极面对这次合作,而当她对徐悲鸿倾向职业像的意图心领神会后,将香姐扮相作为配合之首选方案绝对不是随意之举。除了香姐这一身儿扮相头面齐整、角色鲜明、厚薄适合气候之外,只有王莹和随她而来的前战队员知道这身扮相的戏剧来源、角色意义以及其内涵的宣传鼓动方向。王莹是大众女明星,是社会新女性,同时还是秘密党员,她超出年龄的老成和进步连老左翼郁达夫都刮目相看。因此在以什么戏剧形象配合大画家徐悲鸿完成画像这件事上,我们不能简单地以娱乐圈明星日常出镜的思维去看待。出于女明星的职业本能和新女性的独立意识,王莹自然会选择一身比较特别的穿戴,呈现自己作为演员的那一面,但作为思想成熟、肩负使命的地下党,她会以周恩来为剧团在海外工作制定的原则提醒自己在新加坡干什么和怎么干。在初来乍到、阵容不整、身单力薄而不能及时宣布赴新加坡使命和投入工作之际,王莹不能无所事事地坐等金山大部队来汇合,就地待命并非狮城度假,而是需要她熟悉情况、因地制宜、寻找时机在“另外的舞台”适时进行信息释放,以便为自己及剧团的未来工作创造条件,制造声势,方不辱打前站的基本使命。由此而言,王莹选择在内地演出时群众反映热烈、服装搭配也有特色的街头剧角色扮相配合徐悲鸿画像,既有基于个人表演形象的考虑,也有基于抗战筹赈动员的预期。结果证明徐悲鸿对她的这身扮相极有兴致,甚至还别具匠心地对服装纹样进行了不加留意很难发现的、极富图像学意义的改编。

从所见速写草图到最终的油画作品来看,徐悲鸿从王莹摆出的姿态中择定了富有戏剧演唱性的蹲跪式舞姿,深入加工塑造并将其特别突出于画面前景,后景则配置了在民房前围观的男女老少,形成主角在前、群众在后的两层空间的画面布局。显然,画面布局以及布局中的内容处理所揭示的中心人物即在街头表演的香姐-王莹,中心情节即王莹-香姐在街头表演,完全是人物与情节同义反复的往返处理,与《放下你的鞭子》,包括改编剧《逃难到星洲》的剧情主线、情感节奏和思想基调都不在一个维度上。徐悲鸿在创作中所塑造的主要人物源于写生把握和照片辅助,所营造的环境与情节源于对表演工作的一般性联想,画中既不确凿反映剧中角色关系,也不叠加在星洲演出的生活环境,更未在戏剧原有的情感高潮处着眼,而主要是围绕着王莹表演与看王莹表演的一般矛盾展开,其中唯一具体和特殊的是以香姐扮相示人的王莹这个人物形象。毋庸置疑,所有这一切的发生都是徐悲鸿重在实现职业像的常规意图而无意于具体剧目与角色的特殊性所致。明白了这一点,作品中那些看起来与街头剧本身完全不搭的矛盾或破绽才可以被解释和理解,而且我们会发现有未曾引起注意的内容和意义隐含在画面中。

从目前公开的王莹带妆合影照中可以看到,她的香姐戏装有两套,除了常见的她和徐悲鸿1939年10月在江夏堂合影(图7)时所穿的戏装外,另外还有一身,见于1941年秋她在香港利舞台演出《放下你的鞭子》时的留影(图8),只要稍加留意这两张照片就会发现这是两套不同纹样的戏装。另外,从图像上印证王莹扮演香姐确实有两身戏装的还有1940年7月司徒乔(1902—1958)在新加坡所绘油画《掷鞭图》(图9)。与徐悲鸿没有戏剧体验但在王莹配合下画《放下你的鞭子》中之王莹不同,司徒乔不仅有多次对金山、王莹主演《放下你的鞭子》的观剧体验,而且还得益于美工沈剡(1915—2009)按照《掷鞭图》构思预先进行舞台灯光与道具置景,得益于主演金山、王莹亲临现场按照司徒乔要求带妆表演,以满足司徒乔对剧中香姐和老父的刻画需要。对此,司徒乔的妻子冯伊湄(1908—1976)回忆说:

图7 徐悲鸿在江夏堂绘制《放下你的鞭子中之王莹女士》时,与带妆的王莹合影 1939年10月

图8 王莹(左一)、金山(左三)在香港利舞台演出《放下你的鞭子》后,带妆与漫画家丁聪(左二)、《大地》主编马国亮合影 1941年秋

图9 司徒乔 掷鞭图1940年 麻布油彩 124×177cm 中国美术馆藏

到了真正动笔的时候,我们的画室全变了样。两张扁木箱拼成的床合起来成一个矮戏台,台上放着从剧团借来的锣鼓、胡琴、长枪、短戟,全副卖艺行当。剧团的灯光工作人员沈剡爬上屋角给装上灯光,灯泡上盖张透明的黄纸,制造成一脉斜阳。书桌上笔砚文稿,换成了油彩脂粉、假须假发。化装好的两位剧中人,耐烦地做着乔所要求的动作。画室里立刻有了舞台的意味。㊵

显而易见,司徒乔据此写生创作的《掷鞭图》因此也具有了鲜明的“舞台的意味”,这种意味在相当程度上填补了金山、王莹在新加坡表演《放下你的鞭子》没有剧照流传的遗憾,使我们比较清晰地看到作品中香姐的着装和1939年王莹带妆与徐悲鸿在江夏堂合影中的着装之间纹样的一致性,由此也充分证实王莹的香姐扮相在服装纹样上确有新加坡和香港之分。但毕生倡导写实主义也被人们目为写实主义者的徐悲鸿,却在众人的眼皮子底下描绘出了既不同于新加坡也不同于香港的第三身服装纹样,即凤穿牡丹纹。凤穿牡丹是传统吉祥图案,“民间常把以凤凰、牡丹为主题的纹样,称之谓凤穿牡丹、凤喜牡丹及牡丹引凤等,视为祥瑞、美好、富贵的象征”㊶(图10)。徐悲鸿这一不遵照服装纹样原貌的改绘,更多地在图像学意义上表明,他关注的是对王莹作为演剧皇后、花魁的推崇和比拟,而不是对香姐这个角色与相关剧情的同情和理解,这和徐悲鸿在当时为王莹画像的初衷与所知是统一的。

值得注意的是,像成之后,陈嘉庚等侨领曾应邀到江夏堂参加庆贺宴会,并有郁达夫题赠元代杨维桢诗、黄曼士题诗、黄孟圭《题王女士画像二首》、黄西园《题王女士扮演〈放下你的鞭子〉画像敬次黄孟圭先生原韵》、谢云声唱和次韵诗等致贺题诗留传。其中1939年11月15日《星洲晚报》“繁星”版发表黄孟圭《题王莹女士画像·二首》后有其一段跋语说:

图10 蓝印花布中的“凤穿牡丹纹”

余友徐悲鸿教授,近为中国救亡剧团王女士写演剧画像,女士扮放下你的鞭子一剧中之香姐,在村庄中歌舞。先是,沈阳沦陷,香姐随父逃,是剧写父女二人,流落江湖,卖艺为活情景。香姐感伤身世,乃益长其抗敌情绪,而剧中穿插鞭打情节,则尤哀艳动人,洵为精美剧本。女士于八一三后,即偕某先生集合同志等,组剧团到各战区后方从事救亡宣传。两年之中,曾历苏皖豫鄂湘桂粵各省,及香港越南两地,前后演剧,达七五一次,艰苦备尝,贤劳可佩,余为题两诗,固慕女士之热心救亡,亦爱余友绘事之工,异日斯画流传,其有俾于抗战建国益可知矣。㊷

黄孟圭这段跋语中所说的“某先生”,即当时被拒绝入境的“中救”团长金山,而从报章发表黄孟圭跋语不能指名道姓来看,亦可想见当时英殖民当局对新加坡政治管控之严,以及就地待命的王莹开展工作之难。据此,我们有理由相信,王莹将这次爱国侨领们参加的画作完成庆贺宴会作为宣讲抗战救亡与南来使命的发布会,适时向来宾全面介绍了《放下你的鞭子》剧情细节和演剧场次以及“二队”“中救”所肩负的救亡使命与转战历程,否则黄孟圭绝无可能详知详述如上。也就是在这一次,在座嘉宾甚至包括徐悲鸿,才在王莹抵达新加坡差不多一个月的时候,第一次比较完整地听到王莹报告她和队员们两年来通过演剧投身民族救亡运动的情况,赢得众人的啧啧称赞和纷纷题贺,诗中“女杰”(黄曼士诗)、“侠”(黄西园诗)、“有心人”(黄孟圭诗)的赞誉不绝于耳。受王莹事迹和众人题赞感召,徐悲鸿为画作题写“人人敬慕之女杰王莹”,其中“人人敬慕”“女杰”之出处即与这一情境有关㊸。但更重要的是在情绪易被感染的徐悲鸿看来,这个画中题赞不是可有可无,也不是画蛇添足,而是必须下笔明确表白的要义。这个要义,从语义学的角度来说,就是增补以“凤穿牡丹”比拟王莹的图像学含义,在皇后、花魁的意义基础上赋予“中华女杰”的社会意涵,从而将作品立意深入一层。这一层意图,来宾们显然都心领神会,因此黄孟圭说“异日斯画流传,其有俾于抗战建国益可知矣”。

徐悲鸿这一从形象到题跋、从花魁到女杰的逻辑演进过程,如果孤立地看貌似偶然或自发,但是若联系到他此前不久在1936年创作的桂系领袖李宗仁、白崇禧、黄旭初戎装骑马像《广西三杰》(图11),抑或再上溯1928—1930年完成的《田横五百士》等等,可以非常明显地感受到徐悲鸿始终有对古今英雄豪杰的崇拜心理和创作逻辑。特别是在人物身份与气质塑造上,徐悲鸿1936年以“云山骏马”突出“三杰”的军人身份与统帅气质,与1939年以“凤穿牡丹”强调女杰为职业演员与当家花魁,在创作方法上具有一脉相承的浪漫主义特色。由此而言,《放下你的鞭子中之王莹女士》的创作内涵由影星画像发展为对救亡时代中华女杰的敬慕,也不全是偶发,而是有其一贯的逻辑和方法。

图11 徐悲鸿 广西三杰1936年 麻布油彩 200×240cm 徐悲鸿纪念馆藏

“九一八”事变,特别是七七事变以来,文艺女性纷纷投身抗战宣传,为保家卫国出力。大众熟悉的演艺界自不待说,那些在全国各地街头包括在海外出演“放下你的鞭子”的“香姐”们——朱铭仙、陈波儿、张瑞芳、王莹、辛曼苹、白杨等人亦是其中的代表。在美术界,也有“不寻常的女性”,著名者如梁白波。她参加“上海市各界抗敌后援会宣传委员会、漫画界救亡协会漫画宣传队第一队”,即著名的“救亡漫画宣传队”,于1937年8月底从上海出发,经南京到武汉,创作完成了享有声誉的《站在日军前面的巨人——游击队》以及一系列取材妇女抗战、具有女性视角的漫画动员作品,如《妇女参战》《有千万个人在等待你披上这条光荣的头巾》《锄头给我你拿枪去》《小毛交给你,我要去救伤兵啦》等,是漫画抗敌运动中著名的“一点红”。这些即时参加战时宣传、全力投身抗战救亡运动的新艺术女性,是民族抗日救亡运动中的铿锵玫瑰,和广大被组织和发动起来的中国妇女一起,共同谱写了抗战全面爆发以来妇女救亡运动的壮丽篇章。对于这场运动,宋美龄曾不无感慨地说:

在我们中国,这次对日抗战,在妇女动员参加战时工作上,更是开历史的新纪元。中国的妇女,向来自足于狭隘的个人的静止生活,这次突然活跃,在此国家独立生存的战争中,与男子共同服务。我们不仅募集了巨额的医护救济费,担任了救济和保育难童的工作,而且还实地参加战时工作。成群的青年女子,穿上雄赳赳的军装,无畏无倦的出入于前线炮火与烈日之下,每成为中外战地记者惊异和称佩的对象……中国的妇女,与西方妇女在上次与今回的大战中一样,已觉悟她们在国难时期神圣的使命,而勇毅地担任起来。㊹

对这些觉悟到她们在国难时期的神圣使命并且勇毅地承担起来的中国妇女,当时期刊多有图文报道,且多以摄影照片为媒介,对妇运领袖、妇女觉醒、妇女救济、战地服务、慰劳伤兵等涉及大时代妇女救亡运动的方方面面详加报道。如1937年《战事画报》第6期以“大时代里的中国女性群像”为题,刊登参与领导全国妇女救亡运动的蒋介石夫人宋美龄和冯玉祥夫人李德全、致力妇女救亡运动的周恩来夫人邓颖超和王明夫人孟庆树、领导西北青年战地服务团的女作家丁玲、领导湖南妇女战地服务团的女作家谢冰莹、广西学生军大队女生队长斐曼纳、女飞行家林鹏侠等数位时代女性的工作照,以为楷模和宣传。又如1939年《良友》画报,在其139期复刊号封面发表杜鳌、翁飞鹏拍摄戎装女性呈战斗姿态持枪冲刺像,题为《新时代之中国女性》,以示鼓舞和激励。

《良友》画报1940年第150期发表徐悲鸿《放下你的鞭子中之王莹女士》,当期并不只是单独选登了“中国名家徐悲鸿教授”的作品,而是集合画坛动向,策划编辑了占版四页的绘画专题。这个绘画专题由张充仁《恻隐之心》、徐悲鸿《放下你的鞭子中之王莹女士》和励志社美术股画展、五人画展、政治部艺术股画展、青年美术学会第一届画展等四个展览的作品,辑成“战时艺展出品”,比较明确地反映出编辑试图从多方面凸显战时艺术中澎湃的抗日救亡主潮。其中除徐悲鸿画作单独占据一个页码隆重发表外,在之前同规格彩版发表的是张充仁《恻隐之心》(图12)。编辑在简介文字中写道:“原画藏中比镭锭院,系中国留比名画家张充仁氏近作,描写难民伤兵接受比国医药资助之情形,表示中比邦交之敦睦,及敝邦朝野对中国抗战之同情。”㊺体现出作者和编者对国际反法西斯运动中人道主义救援的歌颂。在徐悲鸿的作品之后,编辑在四个展览辑成的“战时艺展出品”中比较突出励志社美术股画展,使之单独占据一页(图13),并特别推荐许九麟、李宗津、费彝复、钱家俊合作的《暴行实录》,认为这件长20英尺、宽15英尺,费时三月创作的壁画是“抗战期间伟大作品”。之后编辑以两页篇幅发表其余三个展览的画作(图14),其中五人画展比较突出陈抱一《流亡者之群》,政治部艺术股画展比较突出丁正献《百万件寒衣运动》、青年美术学会第一届画展比较突出刘汝醴《饥馑者》,都是和家破人亡、流离失所、慰劳救亡等社会实际直接相关的题材和表达,而励志社美术股画展和政治部艺术股画展在这一现实关怀的艺术取向上尤其一致。

图12《良友》第150期发表张充仁油画《恻隐之心》 1940年

图13 《良友》第150期推出“战时艺展出品”专题,介绍励志社美术股画展作品 1940年

图14 《良友》第150期推出“战时艺展出品”专题,介绍五人画展、政治部艺术股画展、青年美术学会第一届画展作品1940年

这样,在这组专题前前后后形成的抗战生活图景和作品图像逻辑中,徐悲鸿《放下你的鞭子中之王莹女士》在具体发表时,一方面通过整体与局部(场景与头像)的排版,一方面通过“将抗战话剧《放下你的鞭子》绘成巨幅油画(左)并为该剧女主角王莹女士造像(下)”的简介,从新闻学的角度强调海外报道,从编辑学的角度聚焦王莹头像,突出作品“明星爱国”“妇女救亡”的内涵,使得徐悲鸿由文艺花魁到中华女杰的逻辑与意义进一步被具体和强调。由此,今天我们若以抗战救亡中的文艺女性和文艺女性的抗战救亡为视角回顾历史时,率先进入我们视野的时间早、影响大的美术作品,就是徐悲鸿的这一件。

四、回到情境:对《放下你的鞭子之王莹女士》的批评与认识

根据上文可知,起初意在画王莹职业像的徐悲鸿,在王莹的自觉选择下,关联了街头剧《放下你的鞭子》的香姐扮相,而徐悲鸿通过变改香姐服装纹样为“凤穿牡丹纹”、补题“人人敬慕之女杰王莹”以及寄递《良友》画报编辑,也即经图像学、语义学和编辑学的交互作用,完成这件作品戏剧花魁、中华女杰、妇救明星的意义叠加。在海外,徐悲鸿的作品最终以花魁的形象和女杰的意义制成十万明信片广泛参与到抗战动员中;在国内,经由《良友》报道,徐悲鸿的作品更多地以明星爱国、妇女救亡的意义进入抗战视觉文化的建构中。特定的历史情境形成这件作品的原义。

在谈到徐悲鸿《放下你的鞭子中之王莹女士》时,人们总是普遍联系到司徒乔《掷鞭图》。司徒乔的出身经历、去东南亚的目的以及与金山、王莹《放下你的鞭子》的深度戏剧联系和徐悲鸿完全不同,这种不同决定了其《掷鞭图》的构思与创作深入于剧情和角色而在视觉上近乎舞台剧照,与徐悲鸿的作品游离于剧情和角色之外、直托画中人物王莹而在视觉上近乎人物海报的构思和创作截然不同。司徒乔的作品在1940年7月完成后,也曾由摄影家黄允中拍摄印制成明信片,供新山筹赈会在“新中”演出时发售助赈,也有黄孟圭、林楚才、潘受等人感动于作品传达的“苦哀声”“悲歌”的赞咏诗流传㊻。1941年12月,司徒乔一家涉险回国时将此作带回并在翌年重庆第三次全国美展首展,因此这件作品在海内外也都有其应有的影响,被认为是司徒乔的代表作。其实,无论是近乎舞台剧照,还是近乎人物海报,司徒乔和徐悲鸿的这两件与《放下你的鞭子》有联系的作品,在建立最广泛的抗日民族统一战线,团结抗日、一致御敌的时代,对海内外民众都起到过积极的鼓舞作用。但是随着历史的翻页,在徐悲鸿和司徒乔作品之间褒贬的意见开始出现。1945年11月5日,也就是抗战胜利两个月之际,曾经具体协助司徒乔完成《掷鞭图》构图置景的原“新中”美术指导沈剡在《重庆新民报晚刊》发表文章,在认同司徒乔对《放下你的鞭子》这个戏的“精灵”的追求态度和方法的同时,严厉批判徐悲鸿的作品,同时批评王莹在当年司徒乔进行创作时出现不配合的情况是其思想认识在作怪。

关于金山、王莹为司徒乔做模特儿时王莹的一些反常情况,司徒乔的妻子冯伊湄在20世纪五六十年代为丈夫写传记时写道:

工作开始了,好一场紧张的战斗。演员要长时间保持着同一的动作与表情,那比之演剧更难更累。画家要飞快地把复杂而深刻的表情画下来。两位演员对着一个画家也和对着千百观众一样认真地表演着。当一缕鼻水和两颗泪珠在男演员脸上挂下来时,女演员低着头,双手紧握着大红汗巾,眼眶含着泪水,深深的仇恨流露在眉梢和嘴角。画进行得相当顺利。可惜第一个半天过去之后,女演员因故不能再到画室来。第二天男演员来了一整天,剧中的老头子画得差不多,只等香姐了。经过再三设法,才又安排了三刻钟的时间使女演员再来一趟,乔于是尽力在三刻钟内把香姐的脸部完成。三刻钟之后,她走了,乔一直画下去不肯停笔。㊼

图15《良友》第159期对“新中”在1940年7月7日至9日于快乐世界体育馆上演《卢沟桥》的摄影报道王维恒摄影 1940年

为什么按照剧情尽心尽力表演了半天之后,王莹就不能和金山一起全力支持司徒乔创作呢?王莹没讲过,金山也没谈过,司徒乔、冯伊湄除了“别梦哀难诉”㊽的遗憾也未必就知情,只有沈剡如此说道:

这幅画在神速进展的创作途中,创作的进展被停顿。——画家认识了现实,把握了现实,他笔下的香姐儿是一位多年流浪的弱女儿。他没有像那些风流自赏的名士,企图将她画成天仙。王莹女士失望了,她拒绝再上画室。在无可奈何中,香姐儿的手和臂,请了另一位女士做了替身。以致于现在画面上的香姐儿,尤其是她底手和臂,色彩和笔触,在在显得不调和不统一,甚至人和物的背景,也未能如理想的相呼应。㊾

事实果真是“王莹女士失望了”吗?未必!司徒乔的油画《掷鞭图》高124厘米,宽177厘米,尺寸不小,即使司徒乔再努力,刚刚开始半天的工作也仅能铺个大关系,出个大轮廓,脸都没画出来,王莹怎能就失望于没把她画成天仙而拒绝呢?要知道王莹曾经是童养媳,后来是地下党,如果没有阶级情感和思想觉悟,只是一心想做当红明星,也不可能把《放下你的鞭子》和香姐演到轰动南洋的程度。又据查,司徒乔在其画室写生创作为“七七后二日”,正是“新中”在能够容纳11000人的快乐世界体育馆,搭建凸字型舞台,动用百余名演员,在7日至9日连续三晚公演《永定河畔》取得空前反响之际㊿(图15)。换言之,该剧的导演金山和女主角王莹是从5日开始正式彩排和连续夜戏之后未及休整即赶赴司徒乔家来配合他的创作。之后王莹被再三设法斡旋才抽出45分钟以满足司徒乔把脸部画完,必有其过不去的“坎”,这个“坎”未必是针对司徒乔的创作但却波及到司徒乔的创作。沈剡如此评价王莹,主要针对的也并非王莹,而是在他看来是“风流自赏的名士”徐悲鸿和他的作品,针对的是徐悲鸿作品背后的思想与方法。沈剡愤怒地说:

我们剧团抵达了新加坡,我看到了……画家笔下的《放下你底鞭子》,这是我素来崇拜的中国名画家的作品;然而他底这幅画,几乎动摇了我对他的敬仰心,画面表现的,是素材以外的东西:画中人穿了全身新得恶俗的花衣,摆出一种极端做作的舞姿,远远地围绕着三五成群的大有“唐人之风”的闲散者,有的衔着烟袋坐在树枒上,有的手牵着孩童,伴着一两只大花狗,其情其景,最大的效果,也只能唤起一种联想;古时候,新年里,村人在看猴儿戏。——看猴儿戏,用了我们抗战中伟大的戏剧场面,强奸了它的现实意义,我愤慨,我抗议!

从中不难看出,虽然沈剡在几年后对徐悲鸿作品里一些小细节的记忆出现偏差,但主要的视觉感受和评价认识却依旧强烈和鲜明。主要的视觉感受是什么呢?是“画面表现的,是素材以外的东西”,是“画中人穿了全身新得恶俗的花衣”。如果不考虑评价问题,我们会发现作为“新中”主创人员之一的美术指导沈剡,一眼就看出徐悲鸿着意编绘的王莹的服饰纹样与她日常扮演香姐的服饰纹样之间是如此之不同,也正如本文已经分析的那样,这种不同确实是《放下你的鞭子》的戏外内容,是属于对王莹的比拟和赞誉。但因此,沈剡即宣称徐悲鸿的作品“窃用了我们抗战中伟大的戏剧场面,强奸了它的现实意义”,而同时称赞司徒乔的作品“认识了现实,把握了现实,他笔下的香姐儿是一位多年流浪的弱女儿”。

那么,什么是现实呢?如何反映现实呢?七七事变之后最紧迫的现实是什么呢?是大敌当前,是国难当头,是亟待建立最广泛的抗日民族统一战线,团结一致,共赴国难。在这样的现实要求下,司徒乔基于《放下你的鞭子》的剧情感动,以逃亡南洋感同身受的现实关怀塑造香姐父女流亡逃难的凄苦,激发华侨爱国和民众抗战的决心,当然是认识现实和把握现实的一种反映;而徐悲鸿游离于《放下你的鞭子》的剧情,将重点放在对王莹作为戏剧花魁的烘托并最终努力切中其作为文艺女性投身抗日救亡的伟大卓绝处,以“人人敬慕之女杰”鼓舞华侨爱国和民众抗战之热情,不能不说也是认识现实和把握现实的一种反映。

沈剡对徐悲鸿作品的批判以及对王莹的“失望”,跳出全面抗战爆发以来建立抗日民族统一战线的多样需要,不顾海外社交与筹赈工作的特殊情境,对美术参与或借用戏剧的现实意义和演员的价值实现进行单一理解,而不理解也容不得其他任何不违背抗日民族统一战线的形式表现与意义赋予,将“看猴儿戏”这一徐悲鸿从未有过且与画家的想法完全矛盾的联想,强加到徐悲鸿作品中,无视作品的正面意义和产生的实际社会效果,这样带有革命激进色彩的认识和理解,已经开始从道义上对徐悲鸿和王莹横加审判了。

作为“新中”队员,沈剡不可谓不在时代中,但缺乏辩证理性精神的革命思想使之不可能对其他殊途同归的艺术参与和表达报以最大程度的包容和理解。而当我们跨越了那个时代,时过境迁,物是人非,又历经波澜起伏的思想改造和解放运动走到今天,是否就可以切实理解产生《放下你的鞭子中之王莹女士》的情境与原义的特殊性和积极性,是否就可以不再以先入为主的主义评价作为至高无上的标准甚至真理,去要求和阐述丰富多彩的视觉艺术形象与意义的发生过程与结果呢?就实际而言,也都还有再研究和再开拓的必要。这也就是本文为什么尝试从情境实践和图像考古的角度去讨论徐悲鸿《放下你的鞭子中之王莹女士》的原因。尽管笔者并不能保证这样的尝试在材料以及材料分析上是无所遗憾的,但却需要为之一试,因为只有如此,才能对自己或别人进行再度情境实践和图像考古提供具有参见性的前车之鉴。

①③④ 《金山戏剧论文集》,中国戏剧出版社1986年版,第420页,第424页,第430页。

② 金山到广西后,受桂林八路军办事处主任李克农领导。金山拟用周恩来相赠的16个字作为中国救亡剧团的团训,并就此请示李克农。李克农认为“态度灰色”用字易被人误解,建议改为“态度纯正”。于是,这稍加改过的16个字,就成了中国救亡剧团的团训(吴小宝:《金山、王莹给周恩来的一封信》,《广东党史》2000年第1期)。

⑤⑦⑧㉗㉘㉙㉚㊱㊲㊿叶奇思编著:《赤子丹心——新中国剧团南洋筹赈巡回演出纪实》,中国华侨出版社2009年版,第248—249页,第95页,第271页,第10页,第38页,第90页,第29、70页,第45、75、80、103、175—176、224、260、745页,第124页,第49—58页。

⑥ 田汉:《中国话剧艺术的发展及其路径》,《中国话剧运动五十年史料集》第1辑,中国戏剧出版社1958年版,第7页。

⑨李润新:《洁白的明星——王莹》,中国青年出版社1985年版,第216页。

⑩⑪⑮⑰ 王震编著:《徐悲鸿年谱长编》,上海画报出版社2006年版,第199页,第199页,第197页,第245页。

⑫ 欧阳兴义:《徐悲鸿历史研究的时代机缘》,新加坡美术馆编:《徐悲鸿在南洋》,新加坡美术馆同名展览图录2008年版,第70页。

⑬⑭ 《蒋碧薇回忆录》,江苏文艺出版社1995年版,第113页,第152页。

⑯ 徐悲鸿:《西江漂流记》,(新加坡)《星光》新1期,1939年。

⑱ 王震编:《徐悲鸿文集》,上海画报出版社2005年版,第194页。

⑲ 廖大同:《徐悲鸿的明信片》,冯克力编:《老照片》第82辑,山东画报出版社2012年版,第149页。

⑳ 《悲鸿近作》,《良友》第150期,1940年。

㉑姚梦桐:《名画疑云——〈放下你的鞭子〉与新加坡之缘》,新加坡宗乡会馆联合总会:《源》第133期,新加坡宗乡会馆联合总会微信公众号2018年8月20日推送。

㉒ 艾中信:《徐悲鸿研究》,上海人民美术出版社1981年版,第46页。

㉓ 杨作清、王震:《徐悲鸿在南洋》,新疆人民出版社1992年版,第50—51页。

㉔ 谢和庚:《徐悲鸿、王莹和〈放下你的鞭子〉》,《新文化史料》1995年第3期。

㉕ 姚梦桐:《徐悲鸿:从新加坡战前(1939—1941)华文日报所刊载资料看其在海外的美术活动》,《新加坡战前华人美术史论集》,新加坡亚洲研究学会1992年版,第98—108页。

㉖㊳ 欧阳兴义:《悲鸿在星洲》,Sotheby’sContemporyChineseArt,Part1,HongKong,April.7(2007):74,74。

㉛ 郁达夫:《与悲鸿的再遇》,秦贤次编:《郁达夫南洋随笔》,(台北)洪范书店有限公司1978年版,第47页。

㉜㉝ 郁达夫:《再见王莹》,《郁达夫南洋随笔》,第97—98页,第97—98页。

㉞ 蔡建奕:《艺术大师徐悲鸿在新加坡的忆往》,新加坡美术馆编:《徐悲鸿在南洋》,第105页。

㉟ 郁达夫:《看王女士等的演剧》,《郁达夫南洋随笔》,第152页。

㊴ 新加坡美术馆编:《徐悲鸿在南洋》,第261页。

㊵㊼ 冯伊湄:《未完成的画》,人民文学出版社1999年版,第82页,第82页。

㊶ 吴山主编:《中国工艺美术大辞典》,江苏美术出版社1999年版,第998页。

㊷㊻ 衣若芬:《画中人·戏中人:徐悲鸿放下你的鞭子》,(台北)中正大学中文学术年刊2010年第2期。

㊸ 至于目前广为流传的徐悲鸿手持调色板、王莹带香姐妆的合影及其与已臻完成的画作合影的两张老照片,是否出自此次庆贺活动令人感到疑惑,有说法认为是,如谢和庚《徐悲鸿、王莹和〈放下你的鞭子〉》(《新文化史料》1995年第3期)即持此议。但如果王莹以香姐形象出席庆贺宴会,那该有表演安排才符合常情,而黄孟圭的诗跋对此却只字未提。若无表演,王莹又着戏装出席众侨领纷纷到场的庆贺宴会,那岂不是自作多情和令场面尴尬?此外,照片中的画面右下角也未见有徐悲鸿签题的笔划痕迹。因此,笔者怀疑这两张照片与此次活动其实并无关联,或许只是徐悲鸿创作期间再次邀约王莹带妆在江夏堂做模特儿的一次记录。实情是否如此,尚需其他材料或照片出现方可印证。

㊹ 《宋美龄回忆录》,东方出版社2010年版,第91页。

㊺ 《良友》第150期,1940年。

㊽ 冯伊湄:《念奴娇·赠王莹》,(香港)《大风》第67期,1940年。